In der modernen Chirurgie spielen viele Maßnahmen bezüglich eines adäquaten prä-, intra- und postoperativen Managements eine relevante Rolle, um die Krankenhausverweildauer sowie die Morbidität und Mortalität der Patient:innen zu reduzieren. Das optimale perioperative Management ist ein interdisziplinäres und interprofessionelles Themengebiet, das sich aus einer Vielzahl an einzelnen Bausteinen zusammensetzt. Von einer guten präoperativen Vorbereitung der Patient:innen, über ein adäquates Narkosemanagement mit minimalinvasiver Operation bis hin zur Versorgung auf Station gibt es viele Punkte zu beachten. Hierbei gibt es nicht die eine entscheidende Maßnahme, vielmehr bauen die einzelnen Punkte aufeinander auf und ergänzen sich. Relevant ist ebenfalls, dass die Patient:innen auch im Rahmen des perioperativen Managements durch eine Fachkraft als Manager der diversen Maßnahmen begleitet und angeleitet werden.[1] Durch den Einsatz der Fachkraft kann die Einhaltung der Maßnahmen, die im weiteren Text beschrieben werden, signifikant gesteigert werden.[2]

Für den deutschsprachigen Raum hat sich mit der POMGAT Leitlinie aus 2023 bereits ein Handlungspfad etabliert, welcher das gesamte Spektrum der Viszeralchirurgie (Ösophagus, Magen, Pankreas, Leber, Kolon und Rektum) abbildet.[1] Auf internationaler Ebene wird diese Leitlinie durch die ERAS®-Guidelines flankiert, welche die einzelnen operativen Gebiete separat thematisieren. Auch wenn der Gedanke der Fast-track-Chirurgie, welche auf einem adäquaten perioperativen Management beruht, bereits vor circa 30 Jahren Einzug in den klinischen Alltag hielt, sind die Maßnahmen hierfür im deutschsprachigen Raum noch nicht flächendeckend etabliert. So zeigten zwei aktuelle Umfragen unter deutschsprachigen Anästhesist:innen und Chirurg:innen auf, dass viele Elemente gar nicht bekannt sind und noch weniger im klinischen Alltag gelebt werden.[3, 4] In diesem Übersichtsartikel sollen die zehn wichtigsten Maßnahmen im Rahmen des perioperativen Managements in Kürze mit Evidenz und den relevanten Informationen für den klinischen Alltag besprochen werden.

1. Präoperative Risikoevaluation

Bei Indikationsstellung zur Operation sollte die Komorbidität der Patient:innen berücksichtigt werden. Gemäß der britischen Leitlinie des National Institute for Health and Care Excellence (NICE) sollten Screening-Tools (z. B. P-POSSUM, POSSUM) für eine adäquate Stratifizierung der perioperativen Mortalität genutzt werden.[5] Bei weniger komplexen Eingriffen kann der ASA (American Society of Anaesthesiology)-Status, dessen Erhebung mit weniger Aufwand verbunden ist, herangezogen werden.[5, 6] Patient:innen einer höhergradigen ASA-Klasse profitierten beispielsweise durch Prähabilitationsmaßnahmen, die zur Risikoreduktion der postoperativen Komplikationen von bis zu 50 % führen können.[7] Durch weitere einfache Fragebögen lassen sich Risikokonstellation, wie z. B. eine Mangelernährung oder eine Delir-Prädisposition, erkennen.[5] Diese können bereits präoperativ durch eine adäquate Ernährungsberatung oder Delir-Management adressiert werden.

2. Patient Blood Management

Bei maligner Grunderkrankung, z. B. einem kolorektalen Karzinom, weisen 30 %-67 % der Patient:innen eine relevante (Tumor)- Anämie auf, welche mit einem schlechteren Overall-Survival einhergeht.[8] Bei initialer Vorstellung der Patient:innen zur Operation sollte nicht nur der Hämoglobin-Wert, sondern bei erhöhter Wahrscheinlichkeit für eine Eisenmangelanämie ein entsprechendes Panel an Blutwerten abgenommen werden. Bei Vorliegen einer Eisenmangelanämie sollte präoperativ im Rahmen der Prämedikation bevorzugt eine Eiseninfusion verabreicht werden, da diese effektiver als die orale Substitution ist.[9] Durch eine adäquate Gabe von 1-2 g Gramm Eisen (maximal 1 g pro Woche) je nach Ausgangshämoglobinwert ist durch die intravenöse Eiseneingabe ein medianer Anstieg von 1,55 g/dl zu erreichen.[9]

3. PONV (Postoperative Nausea and Vomiting)-Prophylaxe

Das weibliche Geschlecht, Nichtraucher:innen, eine positive Anamnese für PONV oder Reiseübelkeit sowie ein postoperativer Opiatbedarf sind Risikofaktoren für PONV.[10] In diesem Kollektiv sollte eine Kombinationstherapie aus verschiedenen Medikamentenklassen zur Prophylaxe erfolgen.[1] Zur Prophylaxe sollte daher eine intraoperative Gabe von zwei Medikamenten der Substanzklassen 5-HT3-Rezeptorantagonisten, D2-Rezeptorantagonisten, NK1-Rezeptorantagonisten (off-label use) und Kortikosteroide erfolgen.[1, 11] Zudem kann durch den Einsatz einer total intravenösen Anästhesie (TIVA) die PONV-Rate weiter gesenkt werden.[12, 13]

4. Wundinfektionsprophylaxe

Bei viszeralchirurgischen Eingriffen ist mit einer Wundinfektionsrate (Surgical Site Infection), SSI) von 15 % zu rechnen.[14] Verschiedene Maßnahmen fließen in die adäquate Prophylaxe einer Wundinfektion ein. Zentraler Punkt ist die frühzeitige prophylaktische Gabe (60 Minuten vor Hautschnitt) eines Antibiotikums (z. B. 2. Generation Cephalosporin, bei Resektion gastrointestinaler Tumore eine Erweiterung um Metronidazol). Bei Operationen unter drei Stunden ist eine Einzelgabe ausreichend, jedoch sollte die Verabreichung des Antibiotikums bei längeren Operationen wiederholt werden. Ebenfalls relevant ist die Hautdesinfektion mittels Chlorhexidin.[1] Auf eine präoperative Rasur sollte verzichtet werden.[1]

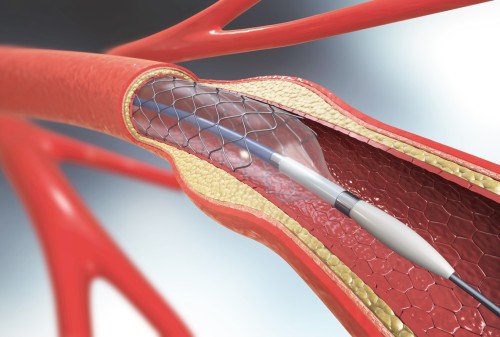

5. Minimalinvasive Chirurgie

Wann immer technisch möglich und sinnvoll sollte ein minimalinvasives Vorgehen (laparoskopisch oder robotisch) dem offenen Verfahren gegenüber bevorzugt werden. Durch einen minimalinvasiven Eingriff kann die postoperative Erholung beschleunigt und dadurch die Liegedauer sowie Morbidität deutlich reduziert werden[15]. Zudem ist bei technischer Expertise die minimalinvasive Chirurgie bei onkologischer Resektion dem offen Verfahren gleichwertig.[16]

6. Drainagemanagement

Wann immer möglich sollte die Anlage einer intraoperativ eingebrachten Drainage vermieden werden. Die Drainagen sind mit erhöhten Infektionsraten und einer Behinderung der Mobilisation der Patient:innen durch verstärkte Schmerzen verbunden, wodurch sich der Krankenhausaufenthalt verlängern kann.[17] Potentielle Ausnahmen stellen Drainagen dar, die eine schnellere Diagnostik bei intraabdomineller Pathologie (Zieldrainagen nach Pankreasresektion) oder der Ableitung erwartbarer relevanter Flüssigkeitsansammlungen dienen (Pleuradrainage nach Ösophagusresektion). Falls – aus spezifischen Gründen – eine Drainage platziert wurde, sollte ihr Nutzen täglich kritisch hinterfragt und eine zeitnahe Entfernung angestrebt werden.

7. Blasenkatheter- und Magensondenmanagement

Ein Harnblasenkatheter sollte nur bei längeren Operationen zum Monitoring der Nierenfunktion sowie des intraoperativen Flüssigkeitsmanagements eingebracht werden. Idealerweise sollte der Katheter direkt nach der Operation entfernt werden, spätestens innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Operation.[1] Eine unmittelbar präoperativ für die OP-Dauer eingebrachte Magensonde sollte direkt am Ende der OP wieder entfernt werden.

8. Multimodale Schmerztherapie

Zentraler Punkt einer raschen Erholung der Patient:innen nach einer Operation ist eine adäquate Analgesie. Hierdurch können eine rasche Mobilisierung und ein zügiger Kostaufbau der Patient:innen erreicht werden. Bei minimalinvasiven Operationen sollte auf die Anlage eines Periduralkatheters verzichtet werden und stattdessen Regionalanästhesieverfahren wie z. B. der „Transversus abdominis plane Block“ bevorzugt werden.[18] Die postoperative Analgesie auf der Normalstation sollte nach Möglichkeit auf dem Boden einer ausreichenden Basisanalgesie (Metamizol oder Paracetamol) erfolgen. Wo immer möglich sollte auf eine prophylaktische Gabe von Opioiden verzichtet werden, um Nebenwirkungen wie eine Darmatonie oder Atemdepression zu reduzieren.

9. Postoperative Ileusprophylaxe

Optimalerweise sollte eine Stimulation des Magendarmtraktes bereits im Aufwachraum durch die Gabe von oraler Flüssigkeit erfolgen. Weitere Stimulationsmaßnahmen können die Gabe von Kaugummi oder Kaffee darstellen.[19–22] Im nächsten Schritt können Laxantien frühzeitig als Prophylaxe beziehungsweise schon zu Beginn von postoperativer Darmatonie eingesetzt werden.[1] Opioide sollten optimalerweise vermieden werden.

10. Mobilisierung

Es ist eine frühzeitige Mobilisierung der Patient:innen anzustreben, um das Risiko einer Pneumonie oder eines Ileus zu reduzieren. Bei minimalinvasiven Eingriffen ist bereits eine Mobilisierung außerhalb des Bettes am Operationstag zu veranlassen. Durch eine Frühmobilisierung kann zusätzlich die Krankenhausverweildauer signifikant reduziert werden.[23] Wichtig ist, dass die Patient:innen bereits präoperativ über die zentrale Bedeutung der Mobilisation aufgeklärt werden und dadurch die Patient:innen-Motivation gestärkt wird, sich eigenständig und regelmäßig postoperativ zu mobilisieren. [24]

Zusammenfassung

Die in dieser Kurzübersicht aufgeführten Maßnahmen sollen zu einer schnelleren Genesung der Patient:innen, einem kürzeren Krankenhausaufenthalt und einer geringeren Gesamtkomplikationsrate führen. Die Maßnahmen stellen dabei keine einzelnen Handlungen dar, sondern fungieren als Gesamtkonzept. So führt beispielsweise ein adäquates Schmerzmanagement mit der Vermeidung oraler Opioide zu einer schnelleren Mobilisierung der Patient:innen und wiederum zu einer Reduktion der Rate an postoperativen Darmatonien. Für die erfolgreiche Umsetzung aller Maßnahmen und die Koordination zwischen den einzelnen beteiligten Fachdisziplinen ist der Einsatz einer entsprechenden Fachkraft für perioperatives Management („ERAS Nurse“) ratsam.

Literatur

[1] Post, S. and T. Vilz, [S3 Guideline “Perioperative management of gastrointestinal tumors (POMGAT)”]. Chirurgie (Heidelb), 2023. 94(5): p. 468.

[2] Forsmo, H.M., et al., Compliance with enhanced recovery after surgery criteria and preoperative and postoperative counselling reduces length of hospital stay in colorectal surgery: results of a randomized controlled trial. Colorectal Dis, 2016. 18(6): p. 603-11.

[3] Willis, M.A., et al., Adherence to fast track measures in colorectal surgery-a survey among German and Austrian surgeons. Int J Colorectal Dis, 2023. 38(1): p. 80.

[4] Willis, M.A., et al., [Implementation of fast-track measures in colorectal resections : A survey among members of the DGAI]. Anaesthesiologie, 2022. 71(7): p. 510-517.

[5] National Institute for Health and Care Excellence: Guidelines, in Perioperative care in adults. 2020, National Institute for Health and Care Excellence (NICE); Copyright © NICE 2020.: London.

[6] Doyle, D.J., J.M. Hendrix, and E.H. Garmon, American Society of Anesthesiologists Classification, in StatPearls. 2024, StatPearls Publishing; Copyright © 2024, StatPearls Publishing LLC.: Treasure Island (FL).

[7] Barberan-Garcia, A., et al., Personalised Prehabilitation in High-risk Patients Undergoing Elective Major Abdominal Surgery: A Randomized Blinded Controlled Trial. Ann Surg, 2018. 267(1): p. 50-56.

[8] Wilson, M.J., et al., Long-term prognostic value of preoperative anemia in patients with colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis. Surg Oncol, 2017. 26(1): p. 96-104.

[9] Keeler, B.D., et al., Randomized clinical trial of preoperative oral versus intravenous iron in anaemic patients with colorectal cancer. Br J Surg, 2017. 104(3): p. 214-221.

[10] Apfel, C.C., et al., A simplified risk score for predicting postoperative nausea and vomiting: conclusions from cross-validations between two centers. Anesthesiology, 1999. 91(3): p. 693-700.

[11] Weibel, S., et al., Drugs for preventing postoperative nausea and vomiting in adults after general anaesthesia: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev, 2020. 10(10): p. Cd012859.

[12] Schaefer, M.S., et al., Total intravenous anaesthesia versus single-drug pharmacological antiemetic prophylaxis in adults: A systematic review and meta-analysis. Eur J Anaesthesiol, 2016. 33(10): p. 750-60.

[13] Schraag, S., et al., Propofol vs. inhalational agents to maintain general anaesthesia in ambulatory and in-patient surgery: a systematic review and meta-analysis. BMC Anesthesiol, 2018. 18(1): p. 162.

[14] Allegranzi, B., et al., New WHO recommendations on intraoperative and postoperative measures for surgical site infection prevention: an evidence-based global perspective. Lancet Infect Dis, 2016. 16(12): p. e288-e303.

[15] Gaertner, J., et al., Effect of specialist palliative care services on quality of life in adults with advanced incurable illness in hospital, hospice, or community settings: systematic review and meta-analysis. Bmj, 2017. 357: p. j2925.

[16] Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Kolorektales Karzinom, Langversion 3.0, WMF-Registernummer: 021-007OL. 2025.

[17] Intraperitoneal drain placement and outcomes after elective colorectal surgery: international matched, prospective, cohort study. Br J Surg, 2022. 109(6): p. 520-529.

[18] Gustafsson, U.O., et al., Guidelines for perioperative care in elective colorectal surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations 2025. Surgery, 2025. 184: p. 109397.

[19] Yang, T.W., et al., The effect of coffee/caffeine on postoperative ileus following elective colorectal surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Colorectal Dis, 2022. 37(3): p. 623-630.

[20] Kane, T.D., T.D. Tubog, and J.R. Schmidt, The Use of Coffee to Decrease the Incidence of Postoperative Ileus: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Perianesth Nurs, 2020. 35(2): p. 171-177.e1.

[21] Mei, B., et al., Chewing Gum for Intestinal Function Recovery after Colorectal Cancer Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. Gastroenterol Res Pract, 2017. 2017: p. 3087904.

[22] Roslan, F., et al., The Impact of Sham Feeding with Chewing Gum on Postoperative Ileus Following Colorectal Surgery: a Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. J Gastrointest Surg, 2020. 24(11): p. 2643-2653.

[23] Ahn, K.Y., et al., The effects of inpatient exercise therapy on the length of hospital stay in stages I-III colon cancer patients: randomized controlled trial. Int J Colorectal Dis, 2013. 28(5): p. 643-51.

[24] Wiesenberger, R., et al., Influence of motivational interviewing on postoperative mobilization in the enhanced recovery after surgery (ERAS®) pathway in elective colorectal surgery – a randomized patient-blinded pilot study. Langenbecks Arch Surg, 2024. 409(1): p. 134.

Korrespondierende Autorin:

Prof. Dr. med. Julia Hardt

Sektionsleiterin Darmchirurgie

Chirurgische Klinik

Universitätsmedizin Mannheim

Universitätsklinikum Heidelberg

Mario Kaufmann

Chirurgische Klinik

Universitätsmedizin Mannheim

Universitätsklinikum Heidelberg

mario.kaufmann@umm.de

Prof. Dr. med. Christoph Reißfelder

Direktor der Chirurgischen Klinik

Universitätsmedizin Mannheim

Universitätsklinikum Heidelberg

Chirurgie

Kaufmann M, Reißfelder C, Hardt J: Perioperatives Management – das sind

die 10 wichtigsten Maßnahmen.

Passion Chirurgie. 2026 Januar/Februar; 16(01/02): Artikel 03_01.

www.bdc.de