Die historische Entwicklung der deutschen Luftrettung geht in die 60iger Jahre zurück, in denen die Zunahme schwerer Verkehrsunfälle in ländlichen Bereichen aufgrund fehlender strukturierter bodengebundener Rettungsmöglichkeiten erstmalig Hubschrauber zum Einsatz kamen. Mit der BO 105, die über eine Heckladetür verfügte, wurde der damalige Patiententransport revolutioniert. Wohl mit Fug und Recht kann man sagen, dass die zivile Luftrettung in Deutschland erfunden wurde.

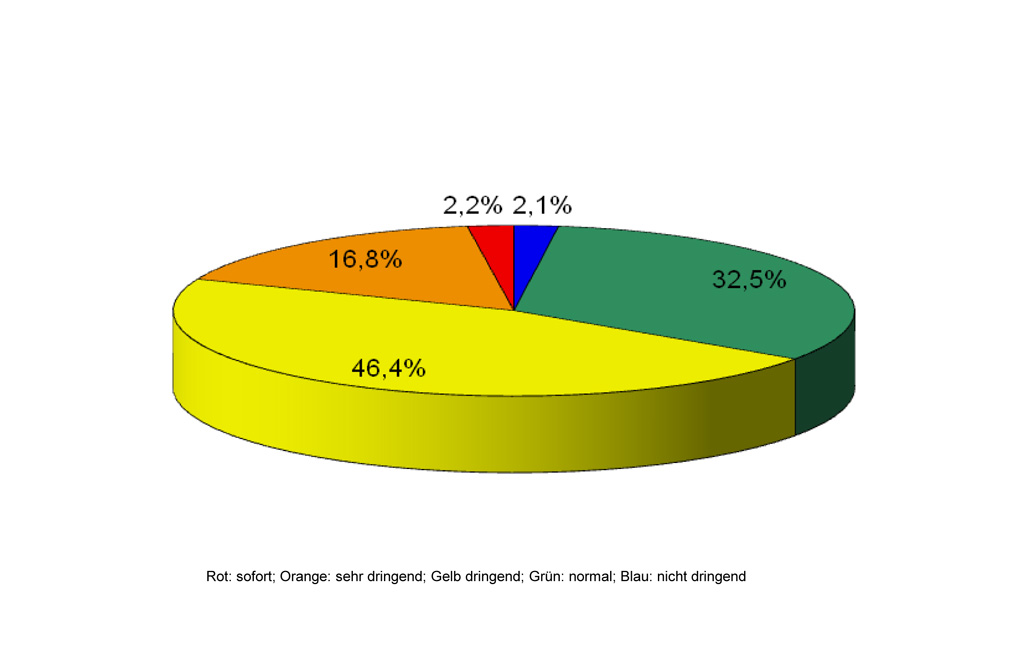

Der Aufgabenbereich der Luftrettung besteht insofern seit ihrer Installierung zuvorderst in der Bedienung von Primäreinsatzforderungen. Aufgrund einer Konzentration therapeutischer und diagnostischer Spezialeinrichtungen an Zentren der Maximalversorgung sowie einer Verknappung von Intensivbehandlungsplätzen im Krankenhaussektor, entwickelte sich ein zunehmender Bedarf an sogenannten Sekundäreinsätzen zur Verlegung schwerkranker Patienten in für sie geeignete Einrichtungen (zum Beispiel Neurochirurgie, Stroke Unit, Herzkatheterstandorte, Replantationszentren u. a.).

Die Luftrettung ist mit mittlerweile über 100.000 Einsätzen pro Jahr wesentlicher Bestandteil der Gefahrenabwehr und medizinischen Notfallversorgung in Deutschland.

In 40 Jahren ist die Unfallquote mit Personenschäden innerhalb der Luftrettung trotz der hohen Zahl von Flugbewegungen mit 0,01 % gering.

Gleichzeitig hat die drastische Verkürzung der prähospitalen Rettungszeiten zu einer Senkung der Mortalität von Schwerstverletzten von ehemals >70 % auf zurzeit 12 % beigetragen [1].

Insbesondere für Schwerverletzte mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma (GCS<9) scheint die Luftrettung gegenüber einer bodengebundenen Rettung von statistischem Überlebensvorteil zu sein [2].

Die bisherige Regelung gab trotz klarer gesetzlicher Vorgaben insbesondere für Rettungsflüge einen gewissen Spielraum: Nach § 25 Abs. 1 des Deutschen Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) müssen alle Luftfahrzeuge auf Flugplätzen landen und von diesen starten (sogenannter Flugplatzzwang). Obwohl Hubschrauber die besondere Eigenschaft haben senkrecht starten und landen zu können und somit Flugplatz unabhängig sind, gilt der oben genannte Paragraph auch für sie. Bauliche und technische Vorgaben für Hubschrauberflugplätze sind in der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Genehmigung der Anlage und des Betriebes von Hubschrauber Flugplätzen“ nachzulesen [3].

Die Tatsache, dass Hubschrauber auch auf freiem Feld oder Landeplätzen, die die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllen, landen dürfen, ist § 25 Abs. 2 geschuldet, in dem eine Ausnahmeregelung “für Hilfeleistungen” getroffen wurde. Diese Einsätze unterliegen dem Ermessen des Arztes und Piloten, wobei vorausgesetzt wird, dass „Gefahr für Leib und Leben“ des Patienten besteht.

EU Norm (965/2012) [4]

Ab dem 28.10.2014 wird sich in der deutschen Luftrettung einiges ändern: Eine seit 2012 bereits geltende EU Norm (965/2012), für die Deutschland eine zweijährige Opt-Out Regelung erwirkt hatte, soll dann in Kraft treten.

Zusammengefasst soll mit ihr eine erstmalige Katalogisierung, Neueinteilung und Zulassung der Landeplätze erfolgen. Das sehr komplexe Regelwerk umfasst 148 Seiten und soll EU weite Sicherheitsstandards „harmonisieren“.

Obwohl in Deutschland bereits gewichtsreduzierte Hubschrauber mit neuester Technologie, zuverlässigen Triebwerken und zweimotorigen Modellen unterwegs sind, sollen dann Starts und Landungen über dicht besiedelten Gebieten nur noch mit der sogenannten Flugleistungsklasse 1 möglich sein.

Weiterhin werden Dienst- und Ruhezeiten neu geregelt, wobei die Ruhezeiten ausgedehnt und der Beginn von Nachtflugzeiten zeitlich nach vorne verlegt werden (17:00 Uhr statt 19:00 Uhr). Eine bereits geltende Vorschrift, dass Piloten über 60 Jahre nicht mehr alleine im Cockpit sitzen dürfen, konnte bisher über Ausnahmegenehmigungen geregelt werden. Diese Möglichkeit soll ab Oktober 2014 entfallen.

Landeplätze müssen dann eine Mindestgröße von 15×15 Meter zuzüglich eines Sicherheitsstreifens von 5,50 Meter aufweisen.

Von den Bedürfnissen der sog. Flächenfliegerei abgeleitet ist die neue Vorschrift der Hindernisfreiheit, die dafür sorgt dass sehr weit gefasste, flache An- und Abflugwinkel ermöglicht werden müssen, um auch im Havariefall sicher landen zu können.

Bedeutung der Luftrettung und Auswirkung auf das System

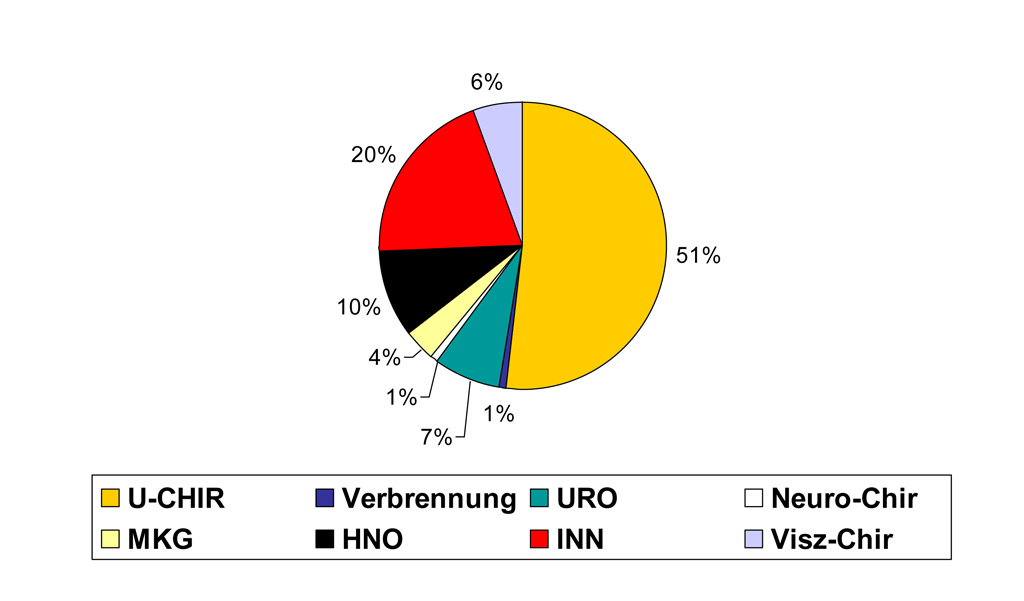

Die Versorgung schwer verletzter Patienten ist eine originäre Aufgabe chirurgischer Fächer, ganz zuvorderst der Unfallchirurgie. In einem Flächenland wie Deutschland, das eine große Variabilität der Krankenhausstrukturen und -kompetenzen aufweist, erschien es bereits in den achtziger Jahren notwendig, eine breite Vernetzung derjenigen zu fördern und zu fordern, die an der Versorgung schwerverletzter Patienten teilnehmen [5, 6]. Die von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) initiierte Bildung kooperierender Klinikpartner in strukturierten und zertifizierten TraumaNetzwerken®) war eine logische Konsequenz aus der Forderung heraus, rund-um-die-Uhr alle notwendigen Kompetenzen flächendeckend vorzuhalten.

Die Möglichkeit der Luftrettung bzw. des luftgebundenen Sekundärtransportes ist ein fester Bestandteil eines funktionierenden Netzwerkes in der Versorgung von Polytraumapatienten [7]: mittlerweile kooperieren deutschlandweit in 45 TraumaNetzwerken® 598 zertifizierte Kliniken (http://www.dgu-traumanetzwerk.de).

Eine Einschränkung, gar ein Ausfall von Luftrettungstransportkapazitäten würde sich auf die Qualität der Versorgung schwerverletzter Patienten ebenso auswirken wie auf Patienten mit Herzinfarkt oder Schlaganfall, auf Frühgeborene und allen anderen, die eine schnelle Verlegung in eine kompetente und weit entfernte Klinik zur Lösung ihrer Probleme bedürfen.

Von 2017 Krankenhäusern in Deutschland werden regelmäßig etwa 1600 Kliniken angeflogen. Von diesen erfüllen etwa 20 % die derzeit gültige AVV, ca. 20 % verfügen über den alten deutschen Standard aus den sechziger Jahren und über 50 % sind nicht im Besitz einer Genehmigung (sog. Duldung ohne luftrechtliche Zulassung) [7]. Detailangaben zu bestehenden Kliniklandeplätzen sind aktuell nicht möglich, da es bisher keinen katalogisierten Gesamtüberblick gibt.

Die DGU initiiert daher derzeit eine entsprechende Umfrage in ihren TraumaNetzwerken® DGU.

Sofern Kliniken ihre Landeplätze nicht nach der neuen EU Vorgabe zertifizieren können, erfolgt ein Down-Grading zum so genannten PIS („Public Interest Site“) für den wiederum Vorgaben und Einschränkungen gelten:

- Nicht mehr als 100 Flugbewegungen pro Jahr (ca. 1 Flugbewegung/Woche)

- ausschließlicher Betrieb bei Tageslicht

- Landestelle muss sich am Boden befinden

- Landestelle bereits vor dem 1.7.2002 in Betrieb

- Vorhandensein eines Betriebshandbuches mit Darstellung von Risiken, Verfahren und einem Notfallplan

Bisherige, ausgewiesene Hubschrauberlandeplätze an Kliniken mutieren als PSI damit zu nicht viel mehr als einem rettungs- und flugtechnischem „Trostpflaster“.

Auf Anfrage gab das Bundesverkehrsministerium an, die Möglichkeit für Starts und Landungen von Rettungshubschraubern an Krankenhäusern erhalten und den hohen Standard bei der lebenswichtigen Luftrettung gewährleisten zu wollen. Dabei komme wohl die o. g. PIS Regelung zum Greifen. Zudem soll die Möglichkeit, Krankenhäuser im Rahmen der Hilfeleistung bei Gefahr für Leib und Leben weiterhin anfliegen zu können, erhalten bleiben. Derzeit erstellt eine „Arbeitsgruppe Luftrettung“ (ADAC, DRF Luftrettung, Bundespolizei) eine Liste der Landestellen in Deutschland, die zukünftig nach den Regelungen zu Public Interest Sites angeflogen werden können. Die Fertigstellung dieser Liste bleibt abzuwarten wie auch die Einhaltung der genannten Inkraftsetzungstermine der Bestimmungen.

Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Ausdünnung der Landeplätze zu einem sekundären Mehrbedarf an bodengebundenen Transportkapazitäten bei gleichzeitig verlängerten Flugzeiten führen würde. Ob das den mittlerweile gesetzlich verankerten Qualitätsansprüchen der Versicherer und Versicherten entspricht, ist fraglich.

Durch die verkürzten Arbeitszeiten und eine verschärfte Altersregelung entsteht ein geschätzter Mehrbedarf an Personal von ca. 30 %. Thilo Scheffler, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Hubschrauber Verbandes (DHV), bezifferte gegenüber „Der Welt“ den Mehrbedarf an Piloten mit 100 % (Die Welt vom 06.06.2014).

Neben erhöhten Personalkosten, Kosten für Umbau, Neubau und Neuzulassung von Krankenhauslandeplätzen sind die Betreiber der Luftrettung in der Pflicht ihre Hubschrauberflotte den neuen Flugleistungsansprüchen anzupassen. Die ADAC-Luftrettung kalkuliert derzeit ca. 130 Mio. Euro Investitionen für die Anschaffung entsprechender Helikopter. Ähnliche Investitionen in Millionenhöhe wären auch für eventuelle EU-konforme Nachrüstungen weiterer Hubschrauberlandeplätzen an Kliniken erforderlich.

Fazit

Ohne Frage ist die Sicherheit des Flugverkehrs ein unabdingbares Anliegen aller Nutzer und Teilhaber der Luftrettung.

Es stellt sich jedoch die berechtigte Frage, welchen Bedarf die vorgesehene Normung in Deutschland deckt und wie hoch Effizienz und Effektivität unter Berücksichtigung gesundheitsökonomischer Aspekte zu bewerten sein werden. Der Sinn einer durch EU-Gremien beschlossenen und als Harmonisierung bezeichneten Verschärfung von Sicherheitsstandards erschließt sich – bezogen auf die Luftrettung in Deutschland – jedenfalls nicht zwanglos. Hier besteht bereits an den oft unübersichtlichen Einsatzstellen unter nicht selten widrigen Bedingungen offenbar kein relevantes Unfallrisiko. Die glücklicherweise diesbezüglichen geringen Unfallzahlen geben eine „Problemlage“ jedenfalls nicht her: ein Beleg für die hohe Qualifikation, das Verantwortungsbewusstsein und die Qualität der in Deutschland eingesetzten Besatzungen und ihrer Hubschrauber. Ein Regelungsbedarf bedingt durch Unfälle auf den derzeit aktiven Lande- und Flugplätzen an den Kliniken in Deutschland ist noch weniger bekannt.

Die primäre Luftrettung würde auch mit den neuen Bestimmungen zwar nicht „untergehen“. Warum ein weltweit als vorbildlich und beispielgebend angesehenes System der Luftrettung in Deutschland unter dem Aspekt einer „europäischen Harmonisierung“ zusätzlich bürokratisiert, geregelt und faktisch verschlechtert werden soll, ist für ärztliche Verantwortungsträger allerdings nicht nachvollziehbar.

Literatur

[1] Hilbert, P, Lefering, R, Stuttmann, R: Traumaversorgung in Deutschland: Erhebliche Letalitätsunterschiede zwischen den Zentren. Dtsch Arztebl Int 2010; 107(26): 463-9

[2] Schweigkofler, U; Reimertz, C; Lefering, R; Hoffmann, R: TraumaRegister DGU®: Bedeutung der Luftrettung für die Schwerverletztenversorgung. Der Unfallchirurg, 2014 DOI 10.1007/s00113-014-2566-7 epub ahead of print

[3] AVV: http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_19122005_LR116116413.htm

[4] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:296:0001:0148:DE:PDF

[5] Haas N, v. Fournier, C, Tempka, A, Südkamp, N: Traumazentrum 2000: wie viele und welche Traumazentren braucht Europa um das Jahr 2000? Unfallchirurg 1997, 100: 852-858

[6] Seifert J: Das Weißbuch der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie als Motor für Qualitätsverbesserung in der Versorgung Schwerverletzter in Deutschland. In „Report Versorgungsforschung: Ergebnisverbesserung durch Qualitätsmanagement“ Hrsg: Fuchs C, Kurth BM, Scriba PC. Dt. Ärzteverlag Band 8, 2014: 139-143

[7] Gunter Carloff: Vorgaben für Krankenhauslandeplätze – Wie kann es umgesetzt werden? Vortrag auf der 15. Fachtagung Luftrettung, 29.-31.Oktober 2013, Mainz

Seifert J. / Hoffmann R. / Bouillon B. EU Norm 965/2012 bringt deutsches Luftrettungssystem in Schwierigkeiten. Passion Chirurgie. 2014 August, 4(08): Artikel 07_01.