Zweitdruck (mit Erlaubnis des Verlags) von Barth U, Meyer F, Halloul Z.

Der Fachkräftemangel in der Gefäßchirurgie – eine gemeinsame Aufgabe. Die Chirurgie 2023;94(9):780-788. (DOI 10.1007/s00104-023-01900-2)

Auch in der Gefäßchirurgie wird ein zunehmender Mangel an Fachärzten und Ausbildungsassistenten trotz einer kontinuierlich steigenden Anzahl an Ärzt:innen und Medizinstudierenden in Deutschland beklagt. Durch die bestehenden Lücken ist die Arbeitsbelastung der in der Klinik tätigen Kolleg:innen bei ungebrochenem Anstieg der Patient:innen mit Gefäßerkrankungen als angespannt zu bezeichnen. Die Corona-Pandemie scheint die Lage noch weiter verschärft zu haben, da die Gefäßpatient:innenklientel auf den Stationen zurzeit aus überwiegend Patient:innen mit einer kritischen Extremitätenischämie besteht, die ein hohes Maß an ärztlicher Diagnostik, Therapie und Zuwendung bedürfen. Im Folgenden soll nun eine Bestandsaufnahme der und über die ärztlichen Kolleg:innen in der Gefäßchirurgie in Deutschland sowie am Beispiel strukturell unterschiedlicher Bundesländer deren Wertung und mögliche Konsequenzen auch im Hinblick auf die zu erwartenden gesundheitspolitischen Veränderungen erörtert und diskutiert werden.

Methode

Berufspolitische Analyse aus ärztlich-gefäßchirurgischer Sicht unter Einbeziehung aktueller verfügbarer Statistiken, vor allem des statistischen Bundesamtes, der Bundesärztekammer sowie Landesärztekammer Sachsen-Anhalt (SA) sowie selektiven Referenzen der aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Literatur mit epidemiologischem Themenbezug.

Ergebnisse

Prognose der ärztlichen Entwicklung in Deutschland

Ein Forschungsgutachten im Auftrag der „Deutschen Krankenhausgesellschaft“ (DKG) aus dem Jahr 2010 prognostizierte einen Ersatzbedarf an Ärzt:innen bis 2019 von gut 108.000 und einen Mehrbedarf von knapp 31.000 Ärzt:innen. Der Zugang an neuen Ärzt:innen bestünde im Wesentlichen aus Studierenden bzw. Absolvent:innen des Humanmedizinstudiums. Mittelbar müsse der Ersatz- und Mehrbedarf an Ärzt:innen komplett über den Krankenhausbereich gedeckt werden, da die Neuzugänge hier im Wesentlichen ihre Weiterbildung absolvierten. Der Ärzt:innenmangel wäre am frühesten und drastischsten im Krankenhaus spürbar und würde zu einem verschärften Wettbewerb zwischen ambulanter und stationärer Versorgung um Fachkräfte führen [1].

In einem zweiten Gutachten über den Fachkräftemangel im stationären und ambulanten Bereich bis zum Jahr 2030 hat „PricewaterhouseCoopers“ (PwC; Dienstleister in der Beratung und Prüfung von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft) in Zusammenarbeit mit dem Darmstädter Forschungsinstitut WifOR im stationären Bereich bei Orthopäd:innen und Chirurg:innen ein Defizit im Jahr 2030 von 7.200 Vollzeitkräften prognostiziert. Außerdem wurde errechnet, dass Chirurg:innen und Orthopäd:innen sowohl absolut als auch relativ mit einem hohen Ersatzbedarf konfrontiert werden. Während bis 2020 noch 14,6 bis 27,2 % der im Jahr 2008 Beschäftigten in Rente gehen, werden bis zum Jahr 2030 zwischen 45,6 und 68,5 % altersbedingt ausscheiden [2].

Gefäßchirurgische Versorgungssituation in Deutschland

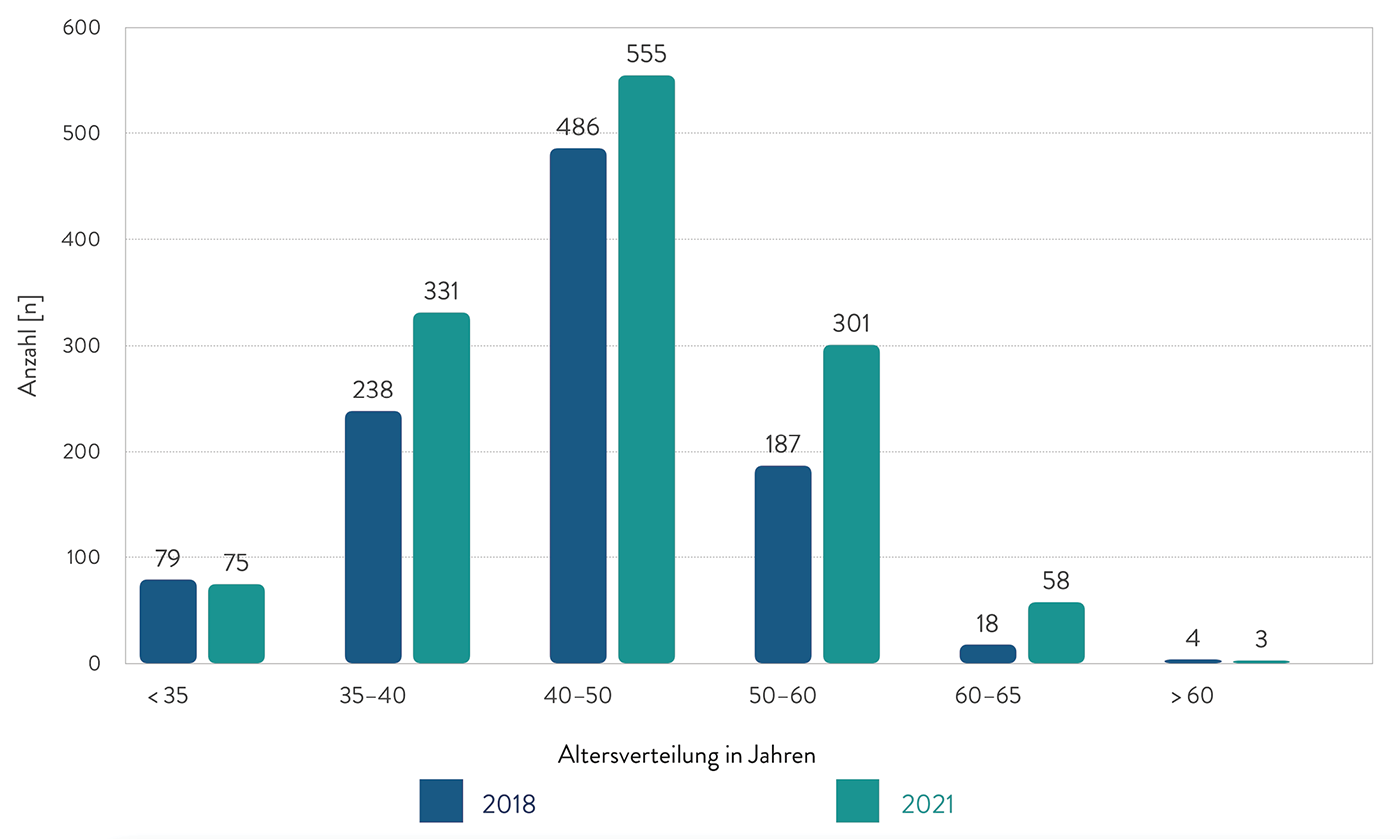

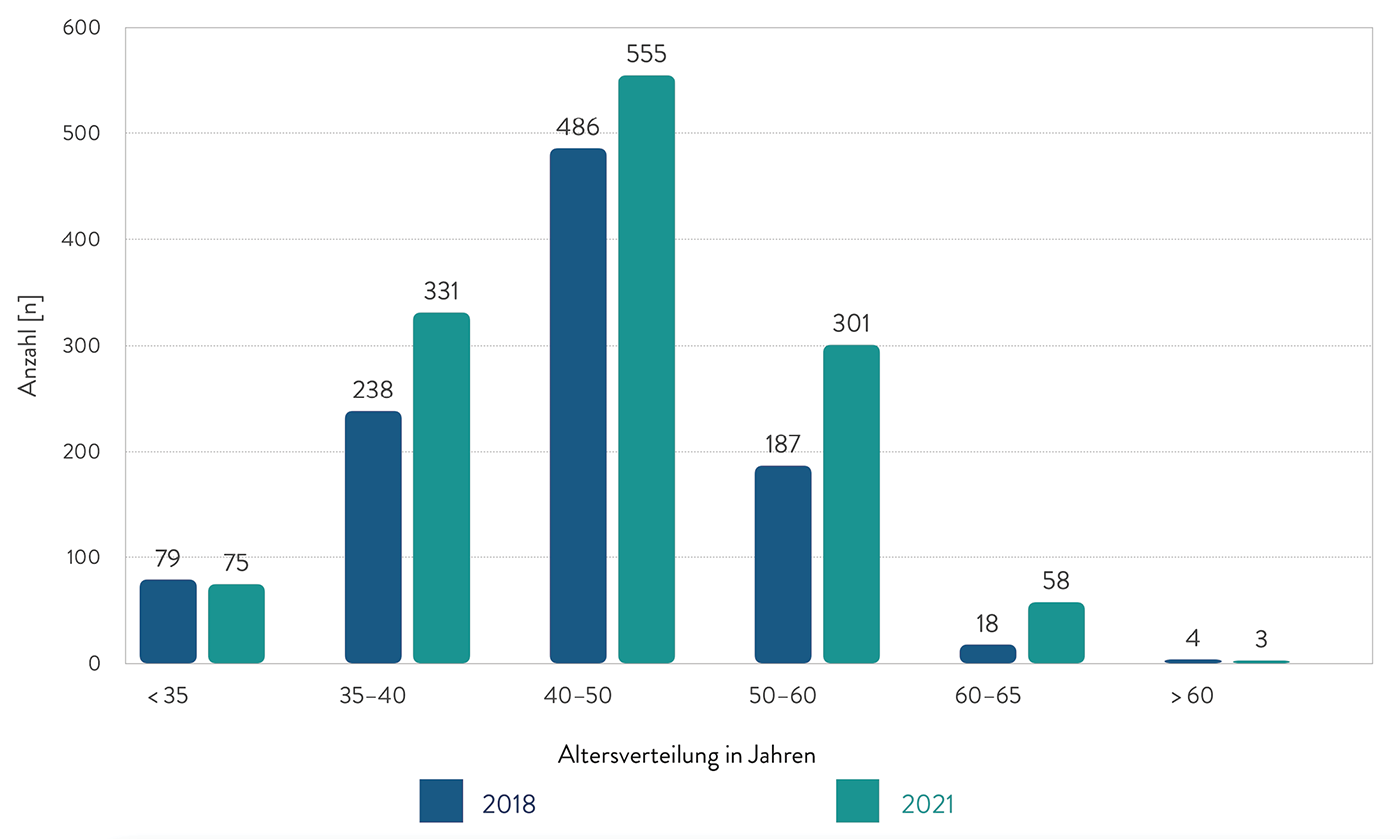

Im Jahr 2022 stellten laut der Grunddaten des „Statistischen Bundesamtes“ 200 gefäßchirurgische Fachabteilungen insgesamt 5.706 Betten zur Versorgung bereit, was 6,9 Betten pro 100.000 Einwohner bei einem Nutzungsgrad von 63,5 % entspricht. Die Fallzahl betrug n = 1 74.151 [3]. Im Jahr 2021 gab es bei den Ärztekammern 1.574 registrierte Ärzt:innen mit der Gebiets- und Facharztbezeichnung Gefäßchirurgie, im Jahr 2018 gab es 1.170, was einen Zuwachs von 404 Ärztinnen und Ärzten entspricht. Die Anerkennung der Facharztbezeichnung für Gefäßchirurgie sank von 166 im Jahr 2018 auf 143 im Jahr 2021 [4]. Im Jahr 2018 war die Altersgruppe von 40–50 Jahren mit einem prozentualen Anteil von 48,02 % (n = 486) bei einer Gesamtzahl von 1.303 Gefäßchirurg:innen im stationären Bereich am häufigsten vertreten. Im Jahr 2021 betrug der Anteil dieser Altersgruppe nur noch 42,59 % (n = 555) bei einer Gesamtzahl von 1.303, während der Anteil der Gefäßchirurg:innen im Alter von 50–60 Jahren von 18,5 % im Jahr 2018 auf 23,1 % im Jahr 2021 stieg [3] (Abb. 1). Im Jahr 2018 kamen in Deutschland 1,41 Gefäßchirurg:innen auf 100.000 Einwohner:innen, dies steigerte sich bis zum Jahr 2021 auf 1,89 pro 100.000 Einwohner:innen. Im ambulanten Tätigkeitsbereich gab es 2018 0,12 Fachärzt:innen pro 100.000 Einwohner:innen, im Jahr 2021 0,24 pro 100.000 Einwohner:innen [3].

Abb. 1: Bei den Ärztekammern in Deutschland registrierte Ärztinnen und Ärzte mit Gebiets- und Facharztbezeichnung Gefäßchirurgie 2018 vs. 2021 (absolut, stationär)

Zur Verbesserung der Qualität der Versorgung gefäßchirurgischer Patient:innen wurde in den letzten Jahren die Bildung interdisziplinärer Gefäßzentren durch die „Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin“ (DGG) in Kooperation mit der Privaten Akademie der DGG vorangetrieben. Im Februar 2023 waren hier 132 Gefäßzentren aufgelistet [5]. In Deutschland studieren aktuell rund 98.000 Personen das Fach Humanmedizin mit einem Frauenanteil von 62 %. Die Anzahl der Studienanfänger:innen hat in den vergangenen zehn Jahren leicht zugenommen. Im Jahr 2019 studierten rund 500 Personen mehr im 1. Fachsemester als im Jahr 2010. Die Anzahl der Bewerber:innen für einen Medizinstudienplatz übertrifft die Anzahl der Studienplätze um ein Vielfaches [6].

Gefäßchirurgische Versorgungssituation anhand eines strukturschwachen Bundeslandes – Sachsen-Anhalt (SA)

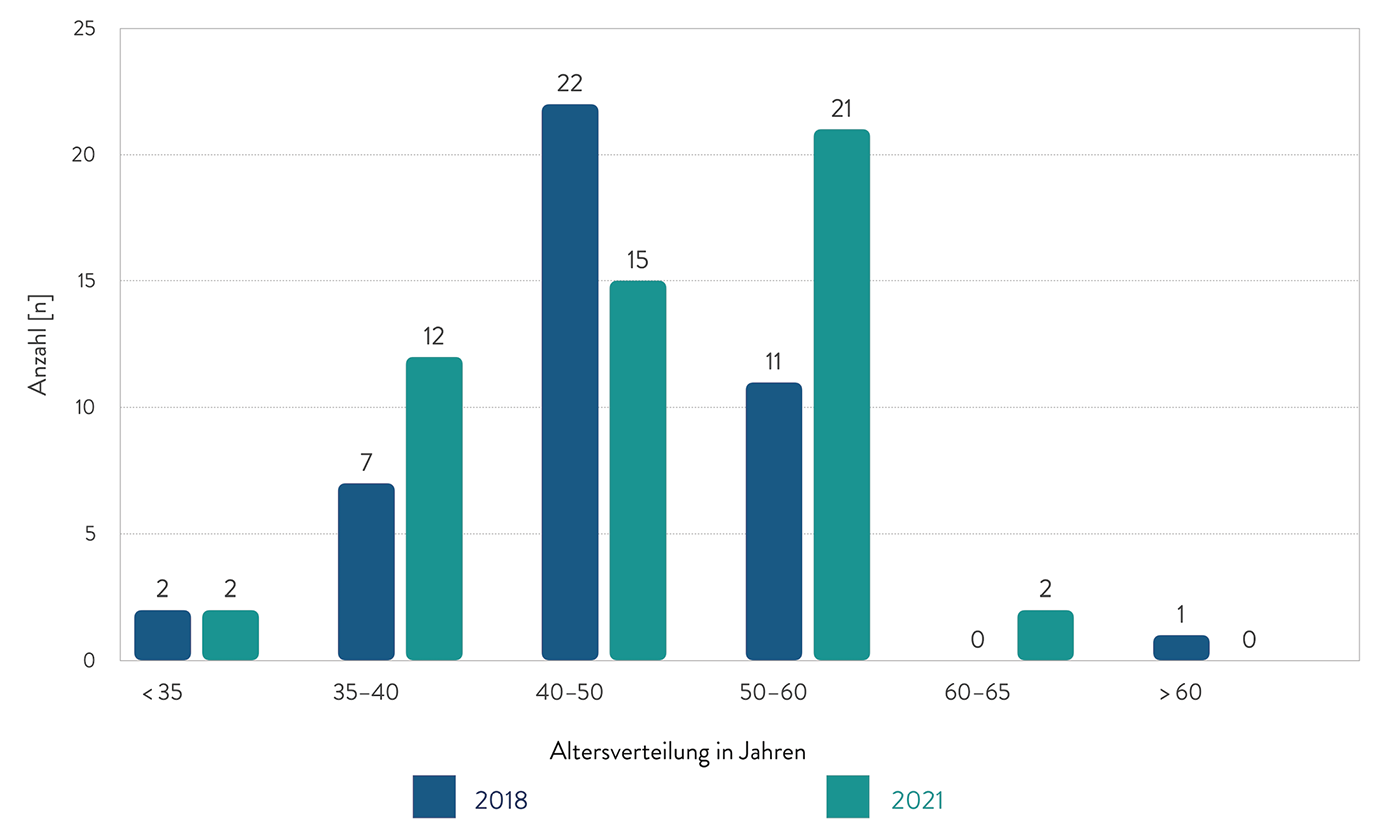

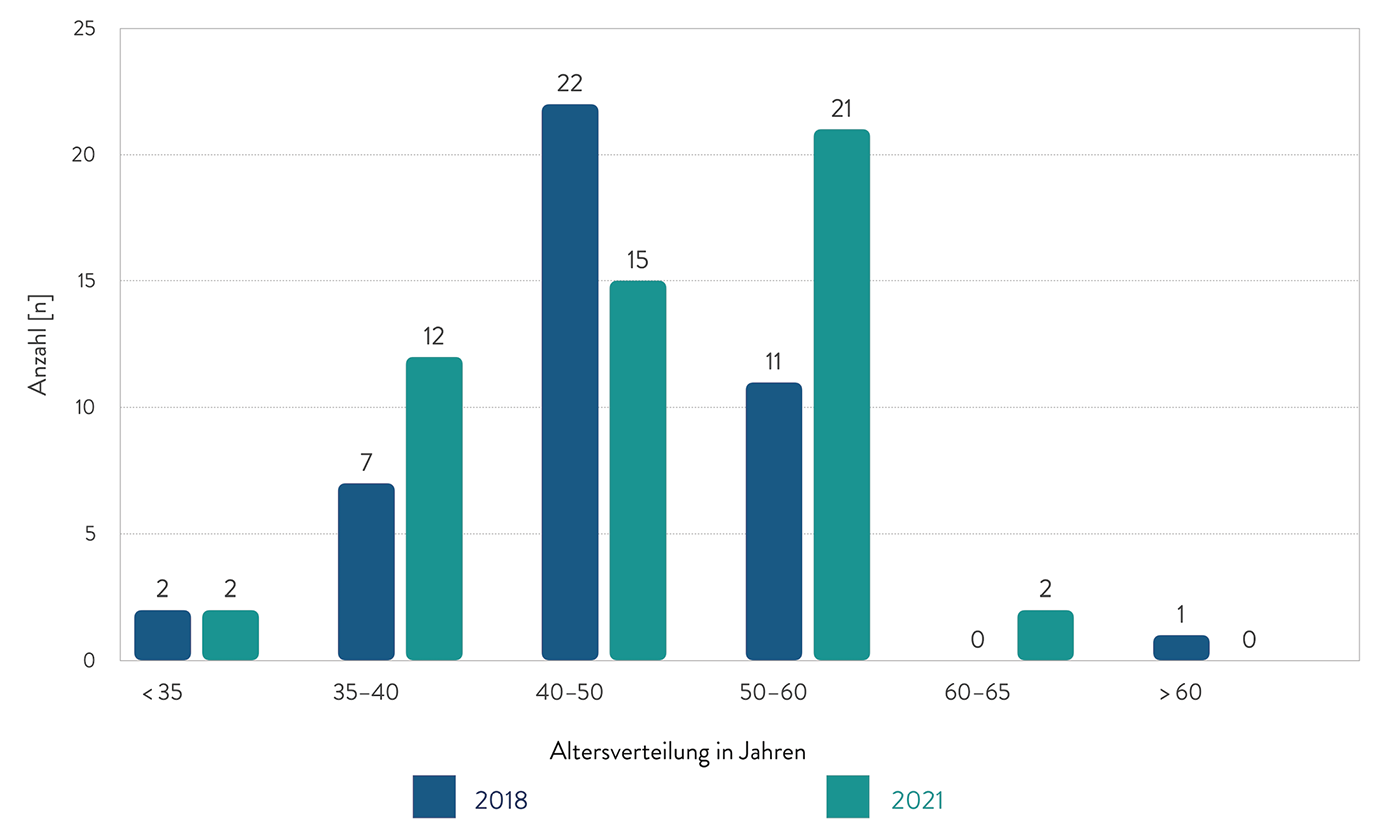

In SA gibt es 23 gefäßchirurgische Versorgungseinheiten, wovon 12 als integrativer Bestandteil einer Allgemein- und Viszeralchirurgie und 11 als eigenständige Klinik ausgewiesen sind. Einen universitären Lehrstuhl für Gefäßchirurgie gibt es an den zwei Universitätskliniken in SA nicht. Bei der Ärztekammer SA gab es 2021 52 registrierte Ärzt:innen mit der Fachgebietsbezeichnung Gefäßchirurgie im stationären Bereich, davon waren 2 Kolleg:innen im Alter von 60–66 Jahren, 21 Ärzt:innen im Alter von 50–60 Jahren, 15 Gefäßchirurg:innen im Alter von 40–50 Jahren, 12 im Alter von 35–40 Jahren und 2 im Alter von unter 35 Jahren [3]. In der Altersgruppe 60–66 Jahren kam es damit gegenüber 2018 zu einem Zuwachs von 2 Ärzt:innen, in der Altersgruppe 50–60 von 10 Kolleg:innen und in der Altersgruppe zwischen 35–40 von 5 Gefäßchirurg:innen. Die Altersgruppe 40–50 musste einen Rückgang um 7 Ärzt:innen verzeichnen (Abb. 2). Die Gefäßchirurg:innen-Quote stieg von 1,99 pro 100.000 Einwohnern auf 2,54 pro 100.000 Einwohner:innen im stationären Bereich. Im ambulanten Tätigkeitsbereich waren 2018 0,05 Fachärzt:innen pro 100.000 Einwohner:innen und 2021 0,14 pro 100.000 Einwohner:innen registriert [3]. Nach Rücksprache mit der Ärztekammer SA im Dezember 2022 haben in den letzten fünf Jahren 28 Ärzt:innen die Facharztprüfung für Gefäßchirurgie bestanden. Die Anzahl der Weiterbildungsassistent:innen konnte nur auf Basis freiwilliger Angaben der Kammermitglieder mit 18 Assistent:innen ermittelt werden.

Abb. 2: Bei der Ärztekammer Sachsen-Anhalt registrierte Ärztinnen und Ärzte mit Gebiets- und Facharztbezeichnung Gefäßchirurgie 2018 vs. 2021 (absolut, stationär)

Gefäßchirurgische Versorgungssituation anhand eines strukturstarken Bundeslandes – Nordrhein-Westfalen (NRW)

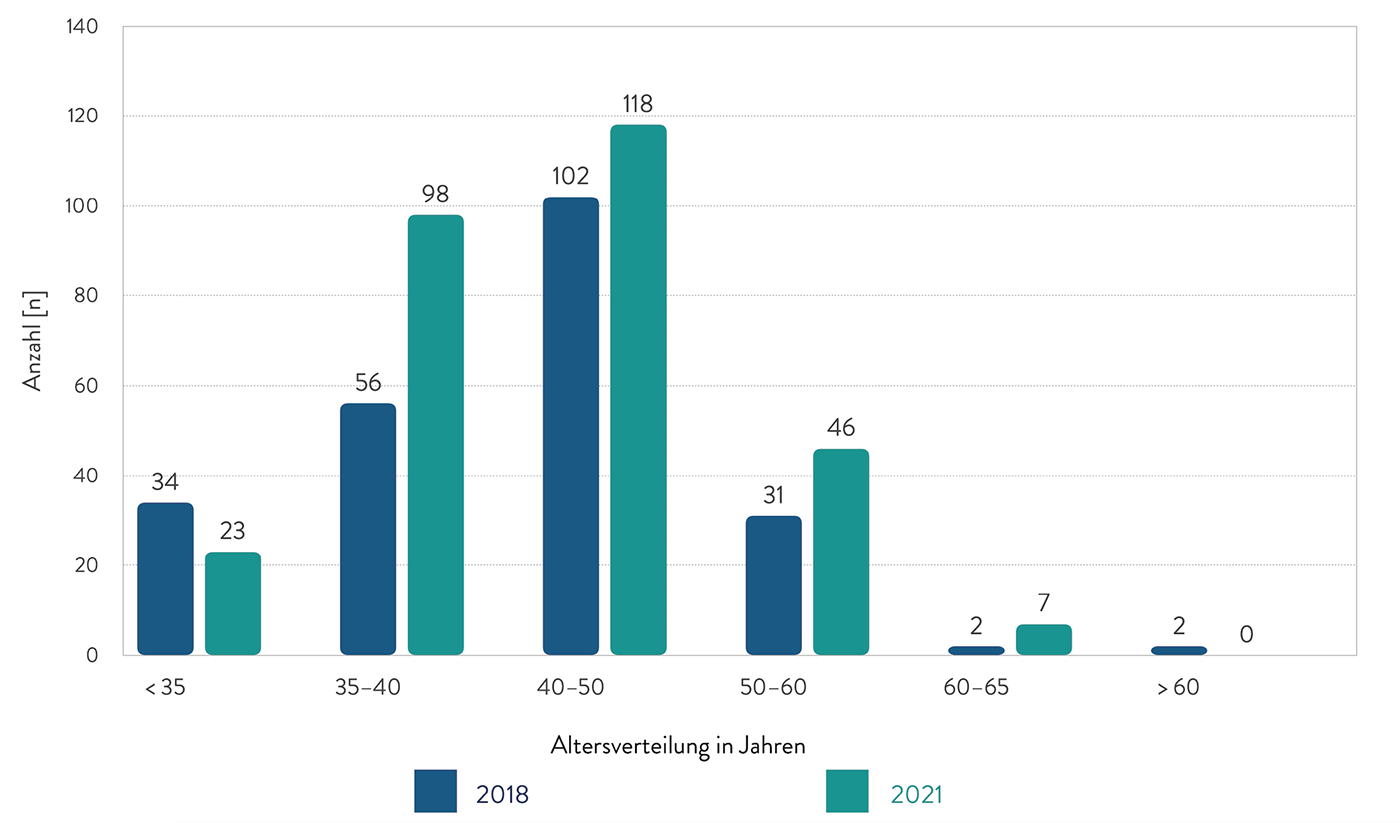

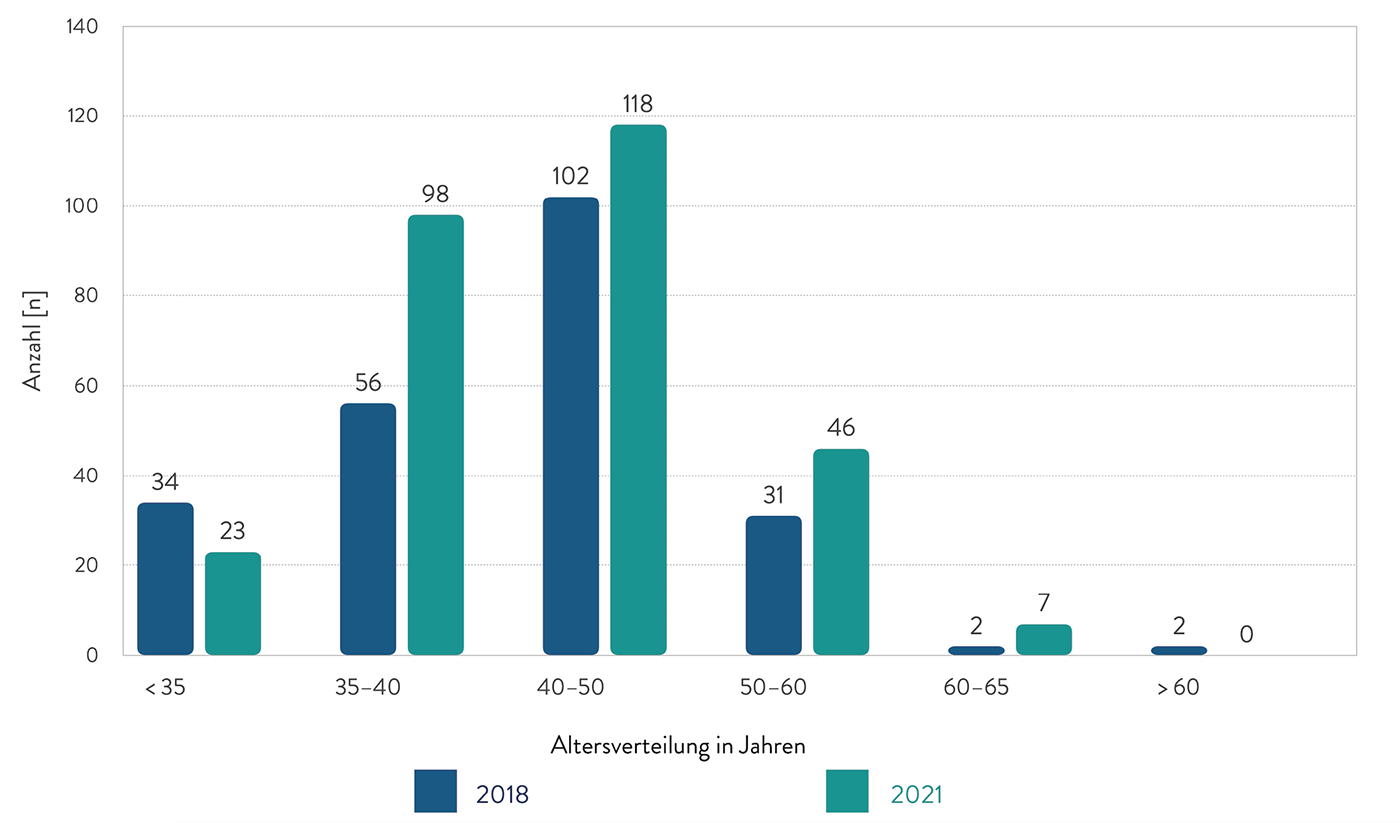

Im Vergleich zu SA sollen hier die Bedingungen der gefäßchirurgischen Situation in einem strukturstarken Bundesland (NRW) genannt werden. Hier standen im Jahr 2020 1.976 Betten in der Gefäßchirurgie zur Verfügung, was einer Quote von 11,0 Betten pro 100.000 Einwohner:innen entsprach. Bei der Ärztekammer Nordrhein waren 2021 362 registrierte Ärzt:innen mit Gebiets- und Facharztbezeichnung Gefäßchirurgie insgesamt und 292 im stationären Bereich tätig. Davon waren 23 Gefäßchirurg:innen unter 35 Jahren, 98 zwischen 35 und 40 Jahren, 118 zwischen 40 und 50 Jahren, 46 zwischen 50 und 60 Jahren und 7 zwischen 60 und 66 Jahren im stationären Bereich. In der Altersgruppe 35–40 Jahre kam es damit gegenüber 2018 zu einem Zuwachs von 42 Ärzt:innen, in der Altersgruppe 40–50 von 16 Kolleg:innen, in der Altersgruppe 50–60 um 15 und in der Altersgruppe 60–66 von 5 Gefäßchirurg:innen. Im Jahrr 2021 waren keine Ärzt:innen der Altersgruppe über 66 Jahren mehr registriert [3] (Abb. 3).

Abb. 3: Bei der Ärztekammer Nordrhein registrierte Ärztinnen und Ärzte mit Gebiets- und Facharztbezeichnung Gefäßchirurgie 2018 vs. 2021 (absolut, stationär)

Entwicklung gefäßchirurgischer Erkrankungen in Deutschland am Beispiel der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK)

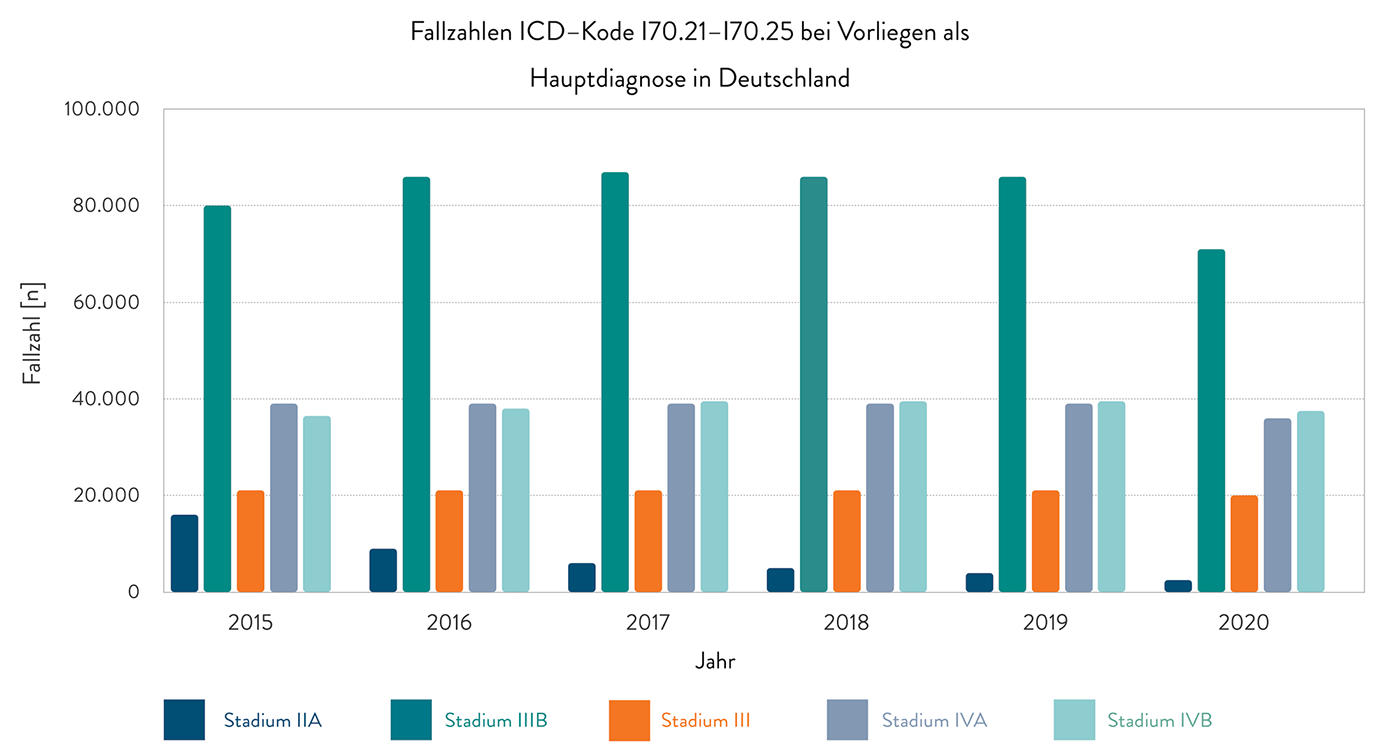

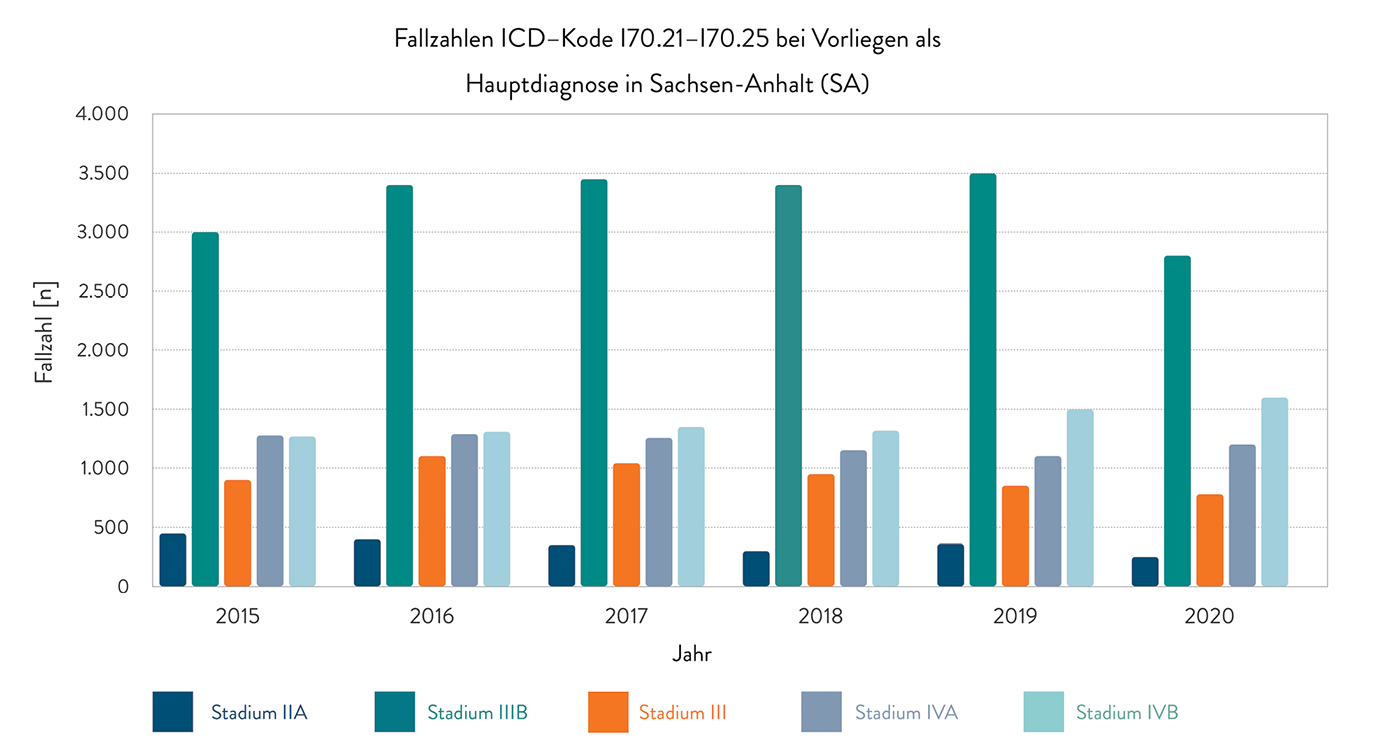

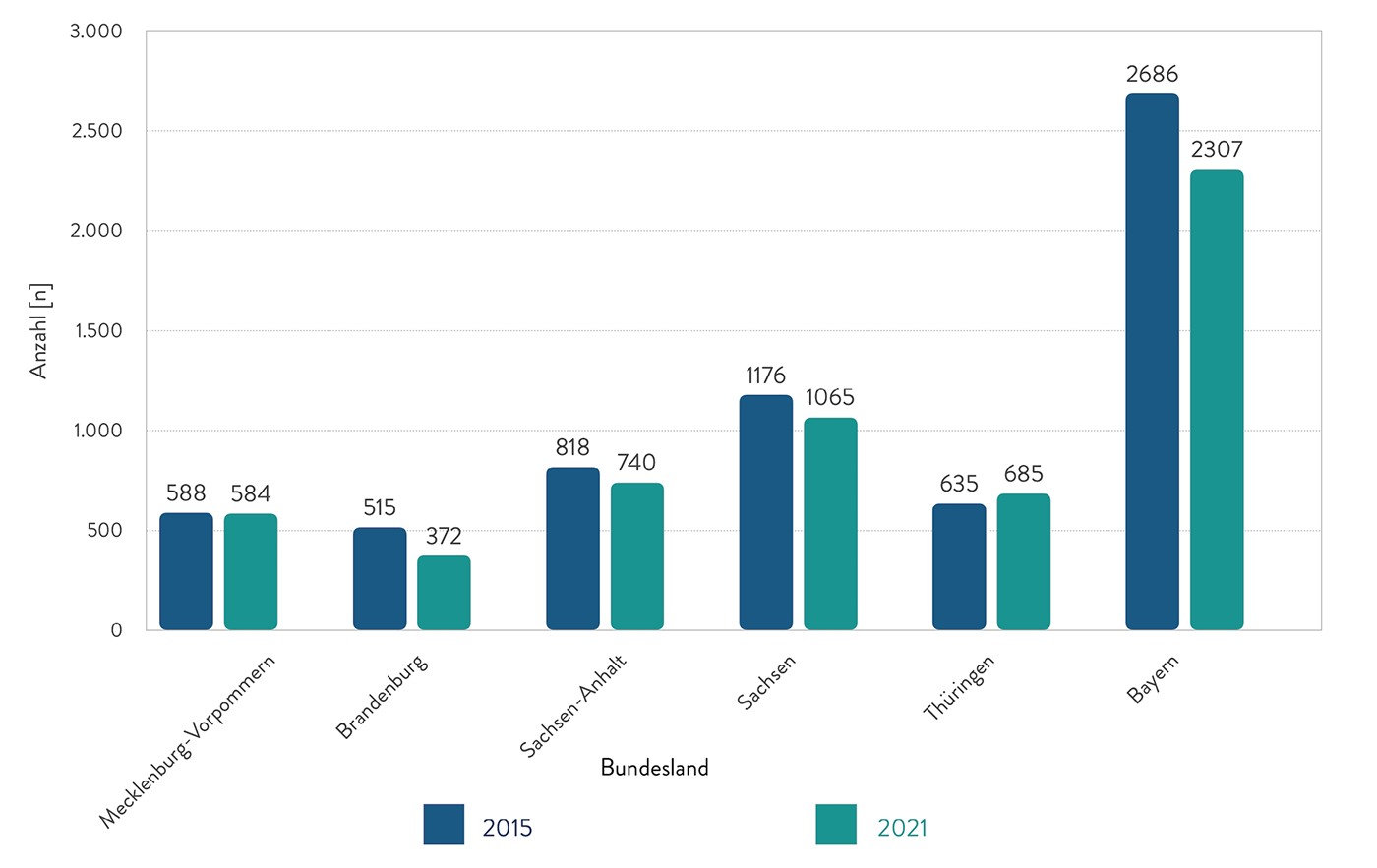

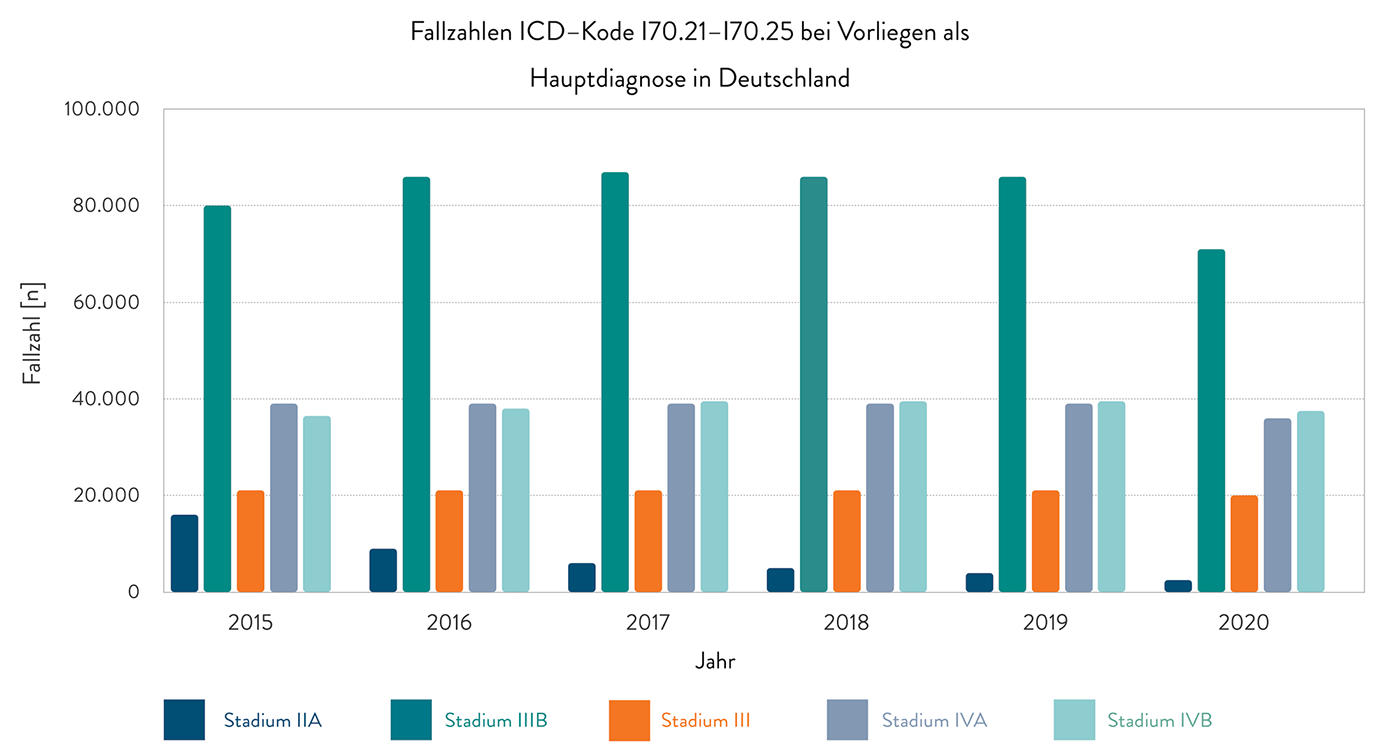

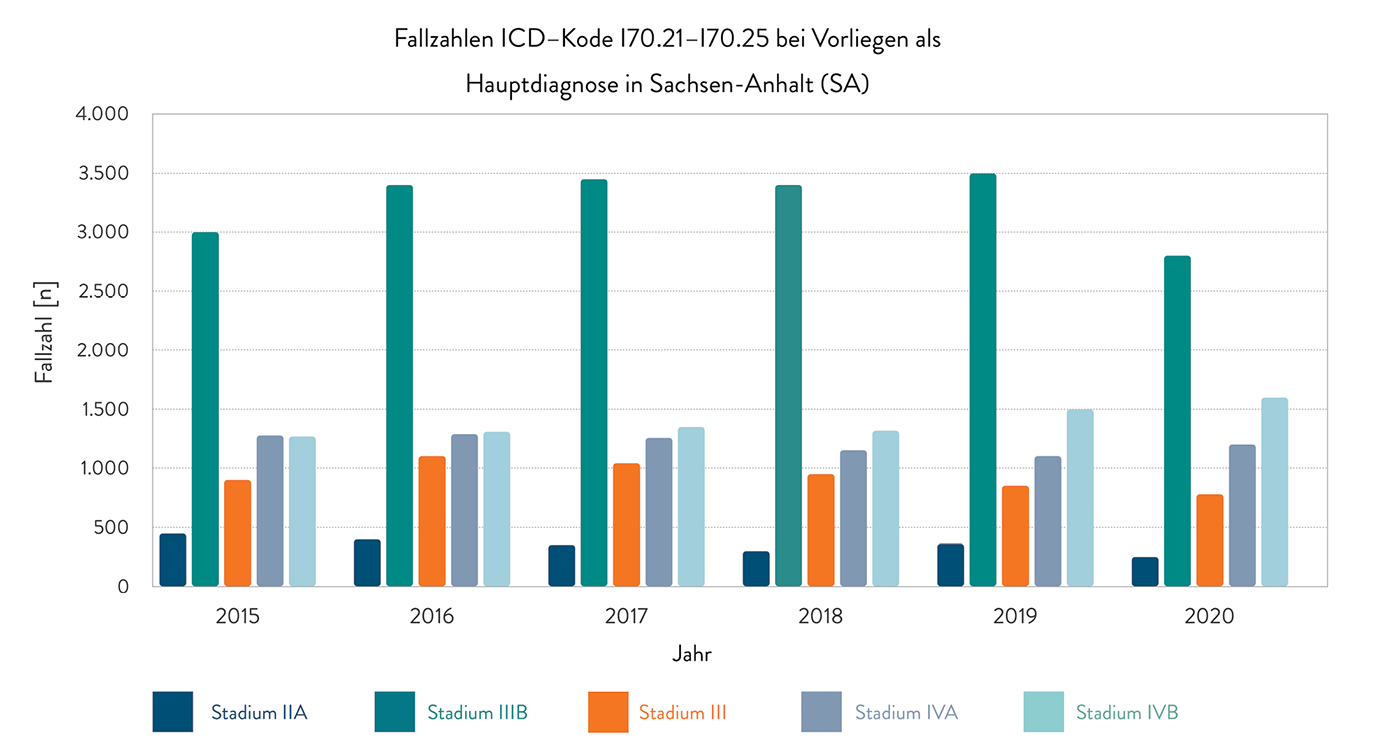

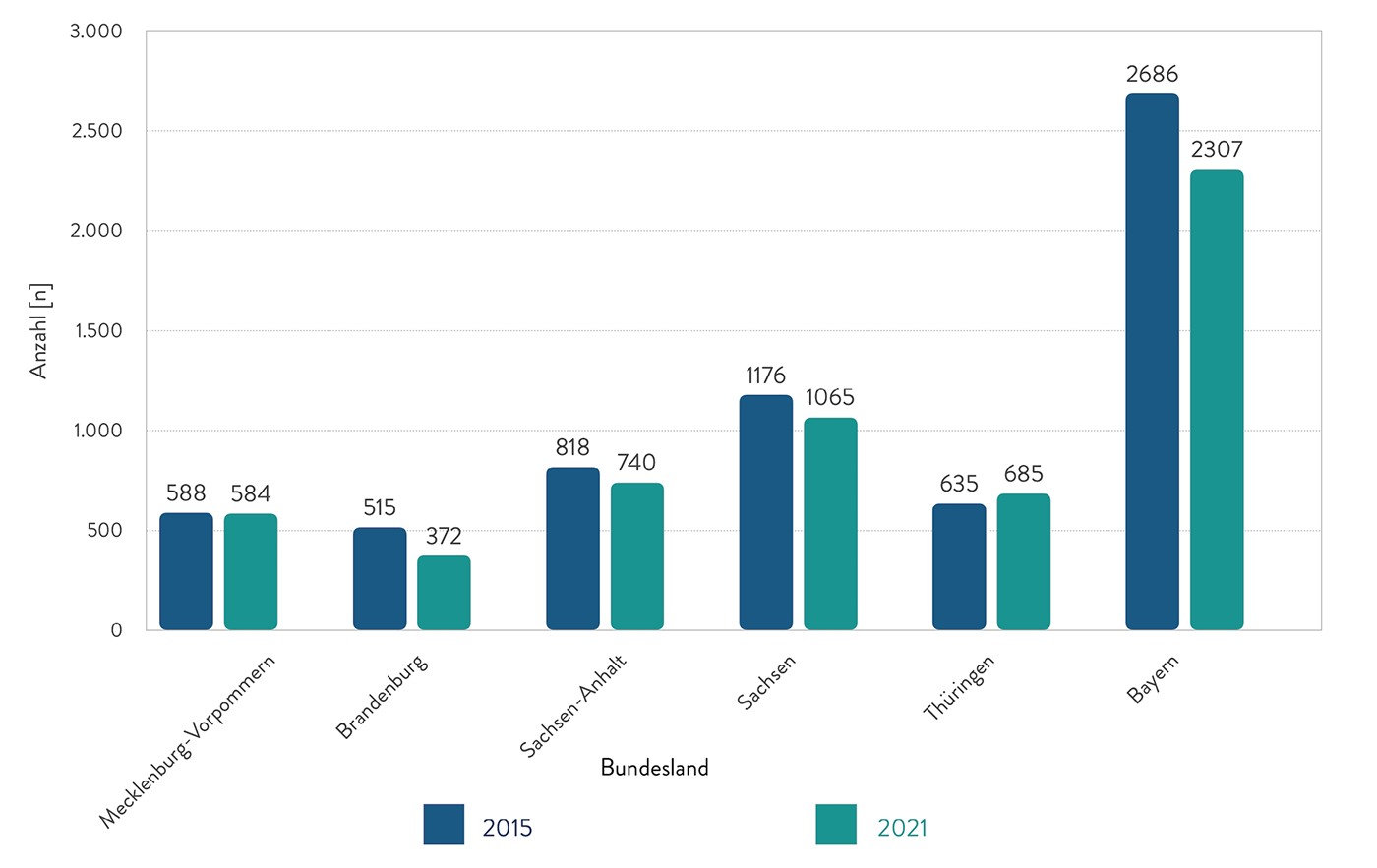

Die altersstandardisierte Krankenhausinzidenz der pAVK stieg in den Jahren 2005 bis 2016 in Deutschland von ca. 190 auf über 250 pro 100.000 Einwohner:innen und pendelte sich auf diesem Niveau ein. Dies entsprach einer relativen Zunahme um 33 %. Im gleichen Beobachtungszeitraum verdoppelte sich die Anzahl an durchgeführten Prozeduren, vor allem durch stark zunehmende endovaskuläre Eingriffszahlen (ca. 140 % Zuwachs) und Eingriffe bei arterieller Embolie/Thrombose (ca. + 80 %) [7]. Die Statistik der fallbezogenen DRG-Daten zeigt, dass insbesondere mit Auftreten der Corona-Pandemie die stationären Fallzahlen von Patient:innen mit einem pAVK-Stadium IIB bundesweit und in SA sanken. Die schweren pAVK-Stadien blieben in den Fallzahlen annähernd gleich, tendenziell in SA jedoch zunehmend (Abb. 4, 5). Die altersstandardisierte Krankenhausinzidenz der Atherosklerose der Extremitätenarterien (I70.2) betrug im Jahr 2021 188,3 pro 100.000 Einwohner:innen in Nordrhein-Westfalen und 220,5 pro 100.000 Einwohner:innen in SA [3]. Dies bestätigt eine empfindliche Versorgungslücke für pAVK-Patient:innen in SA. Neben dem demografischen Wandel und der Pandemieproblematik scheint die ambulante Begleitung der pAVK-Patient:innen verbesserungswürdig zu sein. Rammos et al. zeigten in einer Studie, dass die Versorgung von pAVK-Patient:innen in Deutschland erschreckend mangelhaft ist. Nur 11 % der Patient:innen wurden im Jahr 2018 von einer/m Gefäßchirurg:in und nur 8 % von einer/m Angiolog:in behandelt. Nur die Hälfte der Patient:innen erhielt die leitliniengerechte Thrombozytenaggregations- und Statinmedikation [8]. Nach wie vor rangiert SA bei der Majoramputationsrate in Deutschland weit vorn. Bei einer Untersuchung der jährlichen bundesweiten Fallzahlen für die Jahre 2011 bis 2015 konnte gezeigt werden, dass überwiegend im Osten und Südosten höhere Amputationsraten bestehen. Insbesondere Kreise in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, SA, Thüringen und Bayern zeigten eine höhere „Standardized Mortality Ratio“ (SMR) in mehreren Amputationshöhen. Diese auffälligen regionalen Unterschiede wurden durch die hohe altersadjustierte Prävalenz des Diabetes mellitus begründet [9]. Diese Situation scheint sich seit 2015 in den genannten Bundesländern nur marginal verbessert zu haben [3] (Abb. 6). Dies bestärkt die Notwendigkeit einer Verbesserung der gefäßchirurgischen Versorgung in ländlichen und strukturschwachen Regionen. Bereits 2018 publizierten Udelnow et al. grundlegende Erkenntnisse der gefäßmedizinischen Versorgung in SA. Sie arbeiteten heraus, dass bereits vor 20 Jahren bevölkerungsbezogene Schätzungen zur für die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung notwendigen Zahl niedergelassener Spezialist:innen publiziert worden waren. Hier wurde bereits eine Zahl von einem/r Angiolog:in auf 100.000 Einwohner:innen gefordert. Die tatsächliche Zahl von niedergelassenen Angiolog:innen und Gefäßchirurg:innen in SA zusammen betrug zu diesem Zeitpunkt nur 0,87 auf 100.000 Einwohner:innen für beide Fachgebiete. Aufgrund der demografischen Entwicklung ging man auch von einem weiter steigenden Bedarf aus [10].

Abb. 4: Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik) zur pAVK in Deutschland nach Abfrage bei der AOK Sachsen-Anhalt

Abb. 5: Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik) zur pAVK in Sachsen-Anhalt nach Abfrage bei der AOK Sachsen-Anhalt

Abb. 6: Operationen und Prozeduren der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern – Prozedur 5-864 (Amputation und Exartikulation untere Extremität)

Handlungsempfehlungen

Der Konvent leitender Gefäßchirurg:innen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz im Jahr 2007 und 2008 erkannte bereits die Herausforderungen der kommenden Jahre und warb um mehr Eigenständigkeit der Gefäßchirurgie i. S. einer unbedingten Klinikerhaltung bei Neuberufung einer/s universitären Klinikdirektor:in als auch Neuetablierung von gefäßchirurgischen Universitätskliniken, mehr Präsentation und Repräsentanz der Vertreter der Gefäßchirurgie, Aufbau von Forschungskooperationen und -netzwerken, systematische Ausbildung von gefäßchirurgischen Fachkräften, höhere Transparenz wissenschaftlicher Aktivitäten und eine fachgesellschaftsübergreifende Zusammenarbeit [11].

In den vorgestellten Gutachten im Auftrag der DKG und dem Gutachten von „PricewaterhouseCoopers“ in Zusammenarbeit mit dem Darmstädter Forschungsinstitut WifOR sind eine Reihe von Handlungsempfehlungen aufgezeigt, die im Folgenden erläutert werden.

1.Übereinstimmend empfehlen die beiden Gutachten eine Entlastung von Verwaltungsaufgaben und Dokumentationspflichten. Zu Recht wird der Dokumentationsaufwand im Krankenhaus als Ergebnis externer Dokumentationsanforderungen vor allem der Politik, der Selbstverwaltung sowie der Kostenträger und des „Medizinischen Dienstes der Krankenkassen“ (MDK) gewertet [1]. Durch Einstellung von Verwaltungskräften und den intelligenten Einsatz moderner IT-Systeme kann die Fokussierung von ärztlichen Fachkräften auf ihre angestammten Tätigkeiten erfolgen und die Attraktivität des Berufs deutlich erhöhen [2].

2.Professionelle Personalplanung und Personalentwicklung fördern die Anreize für eine befriedigende Tätigkeit und das Verbleiben im Unternehmen. Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen kann ein auf Mitarbeiter bezogenes Konzept zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge bei der jungen Generation punkten [12]. Instrumente wie strukturierte oder standardisierte Einarbeitungs-, Fort- und Weiterbildungskonzepte, Karriereplanungen, Beurteilungssysteme für Vorgesetzte und Mitarbeiter oder schriftliche Grundsätze der Mitarbeiterführung existieren bereits und können damit unproblematisch und aufwandsarm herangezogen sowie angewendet werden [1].

3.Als weiteres Mittel wird die Senkung der „Drop-out“-Raten im Medizinstudium und die Erhöhung der Studienkapazitäten in der Humanmedizin erwähnt [1]. Die Anzahl der Studienanfänger hat zwar in den letzten zehn Jahren zugenommen, aber ein Zuwachs von 500 Studienanfängern im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2010 [6] kann den kommenden Ersatz- und Mehrbedarf kaum decken.

4.Bei einem Frauenanteil von 62 % der Personen im Medizinstudium [6] sind familienorientierte Maßnahmen ein wichtiger Bestandteil zukünftiger Aufgaben im Gesundheitssystem. Besonders die Schaffung einer bedarfsgerechten und idealerweise betrieblichen Kinderbetreuung wird die Wahl des beruflichen Standorts der Ärzt:innen bzw. jungen Ärzt:innen-Familien maßgeblich mit beeinflussen.

5.Die parallel entstandene Doppelversorgung durch strikte Trennung von ambulanter und stationärer Behandlung wird durch den entstehenden Ärzt:innenmangel ebenfalls in Frage gestellt. Eine weitgehende und regelhafte Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung durch die Möglichkeit zur ambulanten fachärztlichen Behandlung durch Krankenhausärzt:innen über persönliche und Institutsermächtigungen hinaus kann Versorgungslücken in der vertragsärztlichen Versorgung schließen [1, 2].

6.Bereits lange in der Diskussion ist die Neuordnung ärztlicher Aufgaben durch Delegation. Im Bereich von Dokumentation, Administration und Organisation können die Ärzt:innen entlastet werden [1]. Die Rahmenbedingungen für die Ausbildung und Etablierung von „Physician Assistants“ wurde durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) bereits 2017 definiert [13]. In der Gefäßchirurgie wurde ein strukturiertes Aus- und Weiterbildungsprogramm entwickelt und die neue Fachqualifikation „Gefäßassistent/In DGG®“ definiert und etabliert.

7.Ohne eine gezielt geförderte Zuwanderung kann der Mangel an Ärzt:innen nicht behoben werden, da der Wettbewerb um Ärzt:innen auch zunehmend international ausgetragen wird [2].

Aktuelle Initiativen

Die DGG hat durch zwei Kampagnen die Initiative ergriffen. Die Kampagnen „Gefäßchirurgie macht Schule“ und „Tür auf“ sollen einerseits bereits Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe und Studierende für die Gefäßchirurgie interessieren. Umfangreiches Informationsmaterial und Unterlagen sind hier über die Internetseite der DGG abrufbar. Der „Berufsverband der Deutschen Chirurgie“ (BDC) möchte mit seinem Projekt „Nur Mut! Kein Durchschnittsjob: ChirurgIn“ für das Fach Chirurgie begeistern sowie ganzheitlich informieren und unterstützen, eine bereits über Jahre aktive Initiative. Die Politik konzentriert sich im Wesentlichen auf lokaler Ebene auf die Nachwuchsförderung im Hausärztebereich, meist durch gemeinsame Unterstützungsprojekte mit der KBV und den Krankenkassen. Die Ärztekammer SA möchte mit der Initiative „Arzt in Sachsen-Anhalt“ zentrale Informationen und Fördermöglichkeiten rund um eine ambulante und stationäre Ärzt:innen-Tätigkeit in SA bündeln.

Diskussion

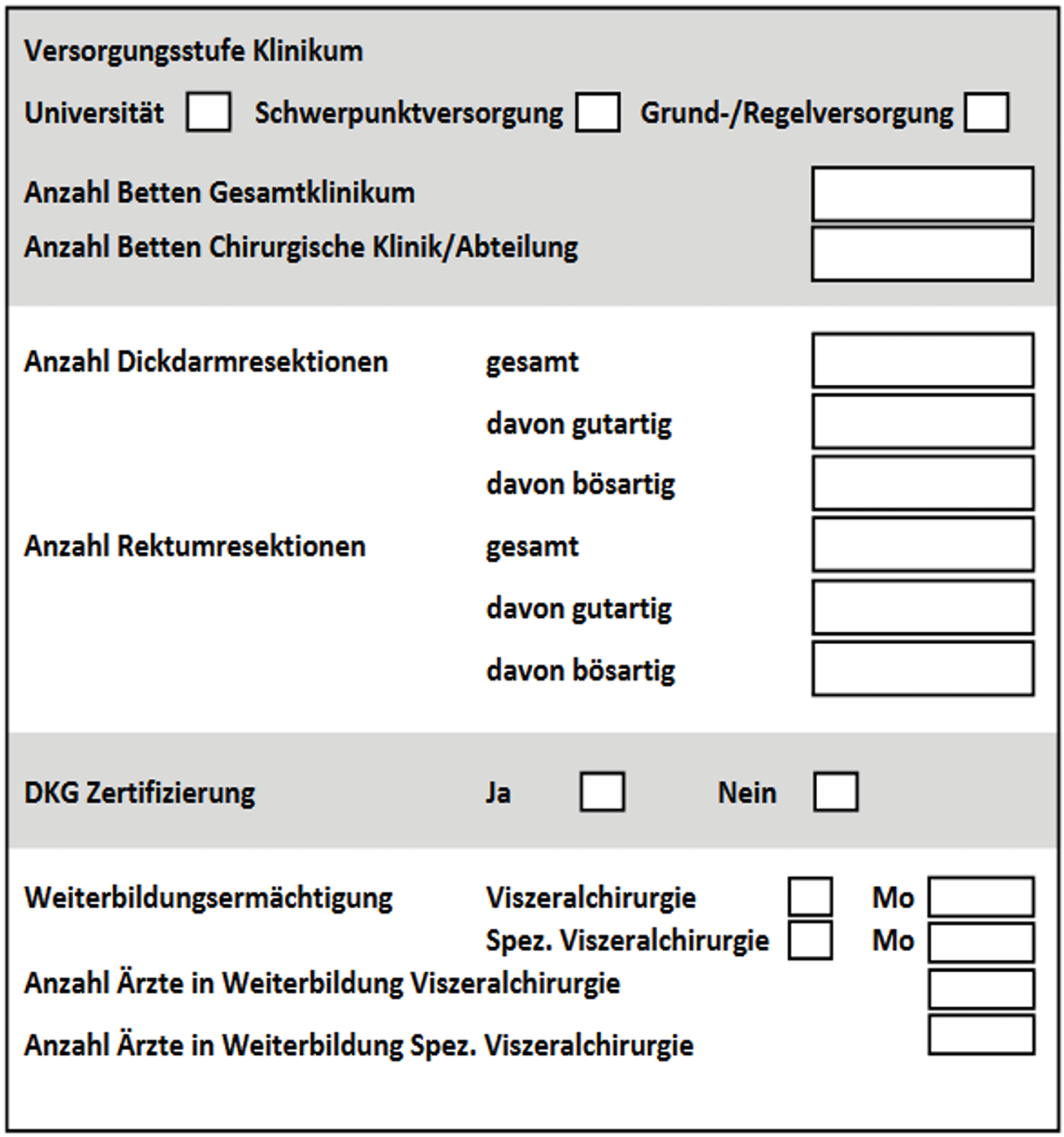

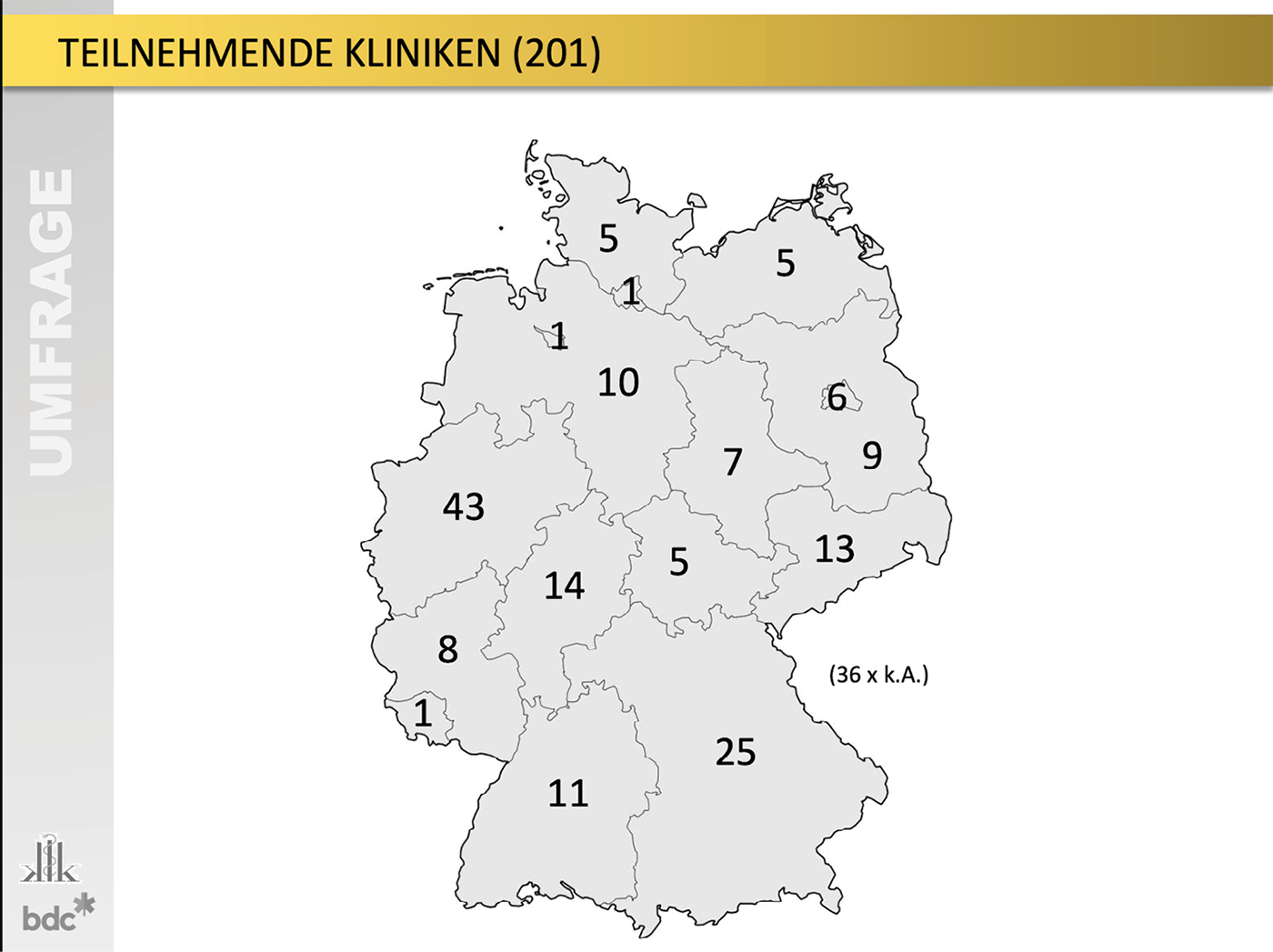

Die personelle Situation hat sich, statistisch gesehen, sowohl in der Anzahl registrierter Gefäßchirurg:innen im stationären Bereich als auch in der Quote pro 100.000 Einwohner:innen im stationären und ambulanten Bereich bei zumindest statistisch nachweisbarem konstantem Patient:innenaufkommen in Deutschland bezüglich der pAVK verbessert. Auffällig ist eine Altersverschiebung der Gefäßchirurg:innen überwiegend zu der Altersgruppe zwischen 50 und 60 Lebensjahren und den über 60-jährigen Kolleg:innen in Deutschland und insbesondere in SA. In Nordrhein-Westfalen ist der Anstieg in der Altersgruppe zwischen 35 und 40 Jahren am stärksten. Neben der deutlich geringeren Anzahl an Gefäßchirurg:innen in SA ist hier von einem höheren Altersdurchschnitt im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen auszugehen. Während hier nur 15,75 % der stationär tätigen Gefäßchirurg:innen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren ist, sind es in SA 40,38 %. Allein anhand dieses Unterschieds lässt sich erkennen, dass der Nachwuchsmangel in SA früher zum Tragen kommt. Die Anzahl der Ausbildungsassistent:innen in der Gefäßchirurgie in Deutschland und in den Bundesländern wird nicht erfasst und ist auf Basis der freiwilligen Angaben bei den Landesärztekammern nur schätzbar. Insofern kämen in SA bei 23 gefäßchirurgischen Versorgungseinheiten und 18 geschätzten Ausbildungsassistent:innen 0,78 Assistent:innen auf eine gefäßchirurgische Einheit. Eine genaue statistische Nachweisführung eines Nachwuchsmangels in der Gefäßchirurgie ist aus den aktuell zugänglichen Daten nicht möglich.

Die genaue Erfassung der Anzahl und des Ausbildungsstands von gefäßchirurgischen Ausbildungsassistent:innen ist eine dringliche Aufgabe, um eine verlässliche Bedarfsplanung zu generieren und gezielt Initiativen zur Rekrutierung zu führen. Auch wenn der aktuelle Stand des gefäßchirurgischen Nachwuchses statistisch nicht abgebildet werden kann, werden doch einige geplante gesundheitspolitische Entwicklungen der nächsten Jahre die Attraktivität der gefäßchirurgischen Weiterbildung beeinträchtigen. Die Empfehlungen des Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung nach § 115b Abs. 1a SGB V umfasst die zusätzliche Aufnahme von 24 OPS-Codes im AOP-Katalog zur (perkutan-)transluminalen Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden, medikamentenfreisetzenden, bioresorbierbaren und gecoverten Stents verschiedener Körperregionen, beschränkt auf einen Stent im gefäßchirurgischen Bereich [14]. Jedoch können nur ambulant tätige interventionelle Radiolog:innen eine ambulante Intervention durchführen, was bedeutet, dass die Ausbildung der gefäßchirurgischen Weiterbildungsassistent:innen in endovaskulären Techniken für Einrichtungen mit einer endovaskulär gefäßchirurgischen Dominanz zunehmend schwieriger bis kaum überwindbar wird. Aktuell erfolgt die systematische Prüfung der gefäßchirurgischen Kliniken und Abteilungen durch den MDK zur Qualitätssicherungs-Richtlinie zum Bauchaortenaneurysma (QBAA-RL). Es ist zu erwarten, dass einige gefäßchirurgische Einheiten im Zuge des durch die Corona-Pandemie verschärften Fachkräftemangels gerade in der intensivmedizinischen Fachpflege die geforderten Richtlinien nicht mehr umfänglich erfüllen und damit nicht mehr an der Versorgung von Bauchaortenaneurysmen teilnehmen können. Die führt zu einem weiteren Ausbildungsdefizit, was die Attraktivität der gefäßchirurgischen Weiterbildung gerade in strukturschwachen Regionen weiter mildern sollte. Auch die geplante Änderung der Krankenhausstruktur durch Abstufung in drei Krankenhauslevel könnte die bisher bestehende Attraktivität kleinerer gefäßchirurgischer Einheiten weiter schmälern und zur Abwanderung von Ausbildungsassistent:innen in andere Fachgebiete führen. Dies würde gerade in ländlichen Regionen wie SA die breite und qualitativ hochwertige gefäßchirurgische Versorgung gefährden. Inwieweit die Überwindung von Sektorengrenzen (stationär/ambulant), die Erweiterung des ambulanten Operierens und die zunehmende Zentralisierung Einfluss auf die Personalsituation in der Gefäßchirurgie ausüben, kann nicht vorhergesagt werden.

Bislang ist die Vergütung ambulanter gefäßchirurgischer Operationen, wobei hier nur Varizen- und AV-Shuntoperationen verbleiben, da die Durchführung ambulanter (perkutan-)transluminaler Interventionen an eine(n) interventionell tätige(n) Radiolog:in gekoppelt ist, unzureichend vergütet. Alternativ wäre hier das Konzept von operierenden niedergelassenen Gefäßchirurg:innen zu nennen, wodurch sowohl Übergabesituationen zwischen den Sektoren und Fehler vermieden werden als auch gewährleistet wird, dass exakt die Therapie durchgeführt wird, die in langen Gesprächen und oft monatelangen abwägenden Prozessen mit Patient:innen sowie ggf. Angehörigen besprochen worden sind [15]. Somit würden ambulante Versorgungsdefizite ausgeglichen werden. Dies könnte für den Hauptanteil der Gefäßchirurg:innen in Deutschland in der Altersgruppe zwischen 40 und 50 Jahren eine Alternative darstellen. Ungeachtet dessen, sollten vermehrte Anstrengungen zur Generierung des gefäßchirurgischen Nachwuchses in den nächsten Jahren erfolgen. Dazu werden zunehmend auch auf Lokal- und Länderebene Initiativen zur Gewinnung des Nachwuchses gestartet werden müssen.

Die im Folgenden genannten Anregungen sollen als Diskussionsbasis für einen breiten Austausch verstanden werden und dazu anregen, weitere Lösungsvorschläge und Initiativen in die Diskussion mit einzubringen:

•Um die Bedeutung der Gefäßchirurgie zu unterstreichen, ist die Schaffung eines Lehrstuhls für Gefäßchirurgie (Gefäßmedizin) an den Universitäten dringend zu fordern, um die Gefäßchirurgie aus ihrem Sektionsdasein in klinischer und akademisch-wissenschaftlicher Hinsicht herauszuholen. Die Gefäßchirurgie muss für Humanmedizinstudierende sichtbarer und präsenter werden [16]!

•Zudem sollten mehr landeseigene Weiterbildungen für junge Assistenzärzt:innen angeboten werden. Zu denken ist dabei an Naht- und Interventionskurse, die in Zusammenarbeit mehrerer Kliniken organisiert und durchgeführt werden können, ohne eine Konkurrenzsituation zwischen den Kliniken zu erzeugen.

•Die Veränderung der Krankenhausstruktur erfordert die Schaffung neuer Ausbildungskooperationen zwischen Krankenhäusern mit unterschiedlichen Weiterbildungsermächtigungen, um die in der Weiterbildungsordnung verankerten Ausbildungsinhalte den Weiterbildungsassistent:innen vollständig anbieten zu können.

•Im Zuge dessen sollte entsprechend dem „Perspektivforum Junger Chirurgen“ der „Deutschen Gesellschaft für Chirurgie“ den gefäßchirurgischen Weiterbildungsassistent:innen eine Plattform auf Landesebene zum Austausch und breiter Diskussion gegeben werden.

Zusammenfassung

Trotz der statistisch nachweisbaren Verbesserung der Personalsituation an Fachärzt:innen für Gefäßchirurgie im stationären und ambulanten Bereich ist von einem Nachwuchsproblem auszugehen. Hier gibt es große regionale Unterschiede, wie am Vergleich zweier Bundesländer gezeigt. Um die Nachwuchsgewinnung zielgerichtet zu gestalten, ist zunächst die umfängliche Erfassung der Grunddaten der Personalsituation und Personalentwicklung im Bereich der Weiterbildungsassistent:innen in der Gefäßchirurgie erforderlich. Darüber hinaus sollte weiter an der Umsetzung der bereits vor Jahren empfohlenen Handlungsempfehlungen von wissenschaftlichen Gutachten auf Landes- und Bundesebene gearbeitet werden. Eine Wende ist nur in Zusammenarbeit aller Gefäßchirurg:innen im Land zu erreichen mit konkreten Vorschlägen und Forderungen an die Landespolitik und Klinikbetreiber. Leiteinrichtung und Koordinator sollten dabei die Universitätskliniken sein, die den unmittelbaren Zugang zu den Medizinstudierenden haben. Deshalb ist die Stärkung der Gefäßchirurgie durch Schaffung landeseigener Lehrstühle für Gefäßchirurgie dringend zu fordern.

Literatur

[1] Blum K, Löffert S (2010) Ärztemangel im Krankenhaus – Ausmaß, Ursachen, Gegenmaßnahmen. Forschungsgutachten im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft. https://www.dki.de/sites/default/files/2019-05/aerztemangel%20in%20kliniken.pdf. Zugriff am 10.02.2023

[2] Ostwald DA, Ehrhard T, Bruntsch F, Schmidt H, Friedl C (2010) Fachkräftemangel. Stationärer und ambulanter Bereich bis zum Jahr, 2030. https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/assets/fachkraeftemangel.pdf. Zugriff am 10.02.2023

[3] Gesundheitsversorgung. https://www.gbe-bund.de. Zugriff am 06.02.2023

[4] Ärztestatistik zum 31. Dezember 2021 https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Ueber_uns/Statistik/2021/2021_Statistik.pdf. Zugriff am 29.04.2023

[5] Zertifizierte Gefäßzentren der DGG. https://www.gefaesschirurgie.de/patienten/zertifizierte-gefaesszentren. Zugriff am 07.02.2023

[6] KBV-Gesundheitsdaten. https://gesundheitsdaten.kbv.de/cms/html/17074.php. Zugriff am 08.02.2023

[7] Kühnl A, Knipfer E, Lang T, Bohmann B, Trenner M, Eckstein HH (2020). Hospital incidence, in-patient care and outcome of peripheral arterial occlusive disease and arterial thrombosis/embolism in Germany, 2005–2018. Gefässchirurgie 25, 433–445

[8] Rammos C, Steinmetz M, Lortz J, Mahabadi AA, Petrikhovich O, Kirsch K, Hering R, Schulz M, Rassaf T (2021) Peripheral artery disease in Germany (2009–2018): Prevalence, frequency of specialized ambulatory care and use of guideline-recommended therapy–A population-based study. Lancet Reg Health Eur 5: 100113

[9] Spoden M (2019) Amputationen der unteren Extremität in Deutschland–Regionale Analyse mit Krankenhausabrechnungsdaten von 2011 bis 2015. Das Gesundheitswesen 81: 422–430

[10] Udelnow A, Smorodin S, Sinicin E, Korsake K, Meyer F, Halloul Z (2018) Warum ist Sachsen-Anhalt Schlusslicht bei Prophylaxe und Therapie kardiovaskulärer Krankheiten? (Teil 2). Ärzteblatt Sachsen-Anhalt 29(12): 32–35

[11] Halloul Z, Meyer F, Lippert H (2009) Die integrierte Gefäßchirurgie an der Universität – ein Positionspapier. Ärzteblatt Sachsen-Anhalt 20: 16–19

[12] Hellmann W (2021) Die Chirurgie hat Zukunft. Innovative Aus- und Weiterbildung als Erfolgsfaktor. Reihe „essentials“, Springer, Heidelberg Berlin

[13] Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung. Physician Assistant – Ein neuer Beruf im deutschen Gesundheitswesen. https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/Fachberufe/Physician_Assistant.pdf. Zugriff am 11.02.2023

[14] IGES Gutachten nach § 115b Abs. 1a SGB V Annex OPS Empfehlungen. https://www.iges.com/kunden/gesundheit/forschungsergebnisse/2022/erweiterter-aop-katalog/index_ger.html. Zugriff am 02.01.2023

[15] Gregor S, Schick K, Müller C, Pourhassan S, Noppeney T, Pleye J (2022) Niedergelassene Gefäßchirurgie, eine Chance für die Zukunft? Passion Chirurgie 12(01/02): Artikel 03_04

[16] Barth U, Meyer F, Halloul Z (2022) Spezifika der Lehre in der Gefäßchirurgie im interdisziplinär-chirurgischen Setting. Die Chirurgie 93(10): 966–975

Korrespondierender Autor:

Dr. med. Udo Barth

Arbeitsbereich Gefäßchirurgie

Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Transplantationschirurgie

Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R.

Leipziger Straße 44

39120 Magdeburg

Prof. Dr. med. habil. Frank Meyer

Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Transplantationschirurgie

Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R.

Prof. Dr. med. habil Zuhir Halloul

Arbeitsbereich Gefäßchirurgie

Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Transplantationschirurgie

Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R.

Chirurgie+

Barth U, Meyer F, Halloul Z: Der Fachkräftemangel in der Gefäßchirurgie – eine gemeinsame Aufgabe. Passion Chirurgie. 2024 April; 14(04): Artikel 04_02.

Mehr zur Gefäßchirurgie finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Fachgebiete | Gefäßchirurgie.