Ein Forschungsprojekt des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS

Künstliche Intelligenz (KI) oder Artificial Intelligence (AI) hat bereits seit Jahren in vielen Anwendungen Einzug in unseren Alltag gefunden. Gesichtserkennung beim Smartphone, Spracherkennung und -unterstützung bei Alexa und in modernen Fahrzeugen und diverse Assistenzsysteme beim Fahren sind Teil unseres Alltags geworden. KI hat aber darüber hinaus erhebliches Potenzial, unsere tägliche ärztliche Arbeit zu unterstützen und zu erleichtern. Am bekanntesten sind die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bei der automatisierten Mustererkennung, z. B. in der Auswertung radiologischer Bildgebung und von Pathologie-Schnitten. Aktuell eröffnen sich weitere Anwendungen durch den Einsatz von generativen Sprachmodellen.

Die Veröffentlichung der frei zugänglichen KI-Software ChatGPT von OpenAI kann diesbezüglich als Quantensprung in der KI-Anwendung gelten. Hiermit steht erstmals ein mächtiges Tool zur Verarbeitung von Sprache zur allgemeinen Verfügung, das wohl schon jeder einmal spielerisch für einen Zeitschriftenartikel (nicht für diesen) oder für eine private Ansprache genutzt hat. Auch die erweiterte Rechtschreibprüfung in Microsoft Word in der Funktion „Editor“ und andere Tools im Office-Programm arbeiten KI-basiert.

Für die Medizin ist dies besonders bedeutsam, um die Kommunikation zwischen den Akteuren im Gesundheitswesen zu erleichtern und zu verbessern. In diesem Licht ist ein laufendes Entwicklungsprojekt (SmartHospital.NRW, www.smarthospital.nrw) des Fraunhofer IAIS spannend, das die semiautomatische Generierung des Arztbriefs bei Entlassung aus dem Krankenhaus zum Ziel hat. Auch wenn die Schätzung von bis zu drei Stunden ärztlicher Arbeitszeit pro Tag für die Brieferstellung sehr hoch angesetzt erscheint [1], so ist doch die zeitgerechte Erstellung des Entlassungsbriefs eine immense bürokratische Belastung und dies in der Regel für Ärztinnen und Ärzte in der Weiterbildung.

Gleichwohl ist eine umfassende Information über Diagnosen, durchgeführte Behandlungen und Empfehlungen zur Weiterbehandlung sowie die Medikation von entscheidender Bedeutung für die Weiterbehandlung im ambulanten Bereich, in der Verlegungsklinik oder in der Rehabilitation. Als weiteren Schritt könnte die KI auch den lang gehegten Wunsch erleichtern, einen zusätzlichen Arztbrief für die Patienten in einfacher laienverständlicher Sprache zu generieren.

Automatisierte Erstellung des Arztbriefs bei Krankenhausentlassung

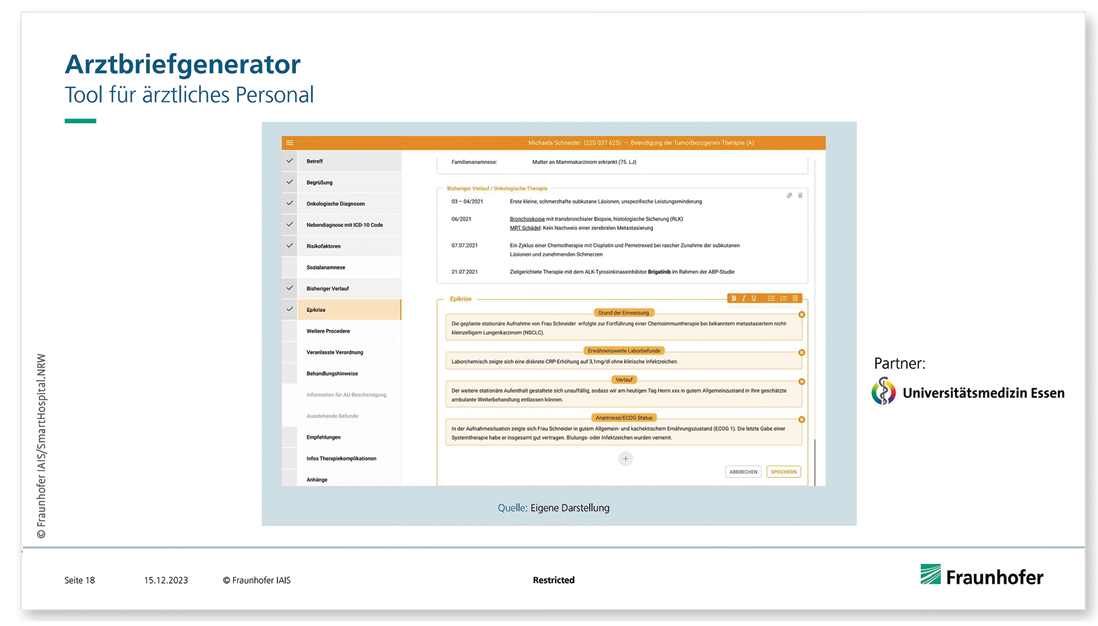

Die wichtigen und auch rechtlich bedeutsamen Informationen liegen in der Regel als schriftliche Dokumente in der Krankenhaus-EDV (im KIS) vor und werden für die Arztbrieferstellung teilweise übernommen. Dem Arzt kommt die Aufgabe zu, die Relevanz einzelner Daten und Befunde zu bewerten und diese möglichst knapp und übersichtlich als Informationsquelle für die Weiterbehandlung zusammenzufassen. Die Qualität eines dazu eingesetzten „Intelligenten Arztbrief-Generators“ (IAG) muss sich vor allem bei dieser epikritischen Zusammenfassung bewähren.

Zugrunde liegende Technologie

Einen tieferen Einblick in die zugrunde liegende Technologie bietet ein Vortrag von Frau Katrin Klug vom Fraunhofer IAIS, der für Leser der Passion Chirurgie über diesen LINK zugänglich ist. Darüber hinaus hat Frau Klug einige Fragen dazu im Kurz-Interview (am Ende des Artikels) beantwortet.

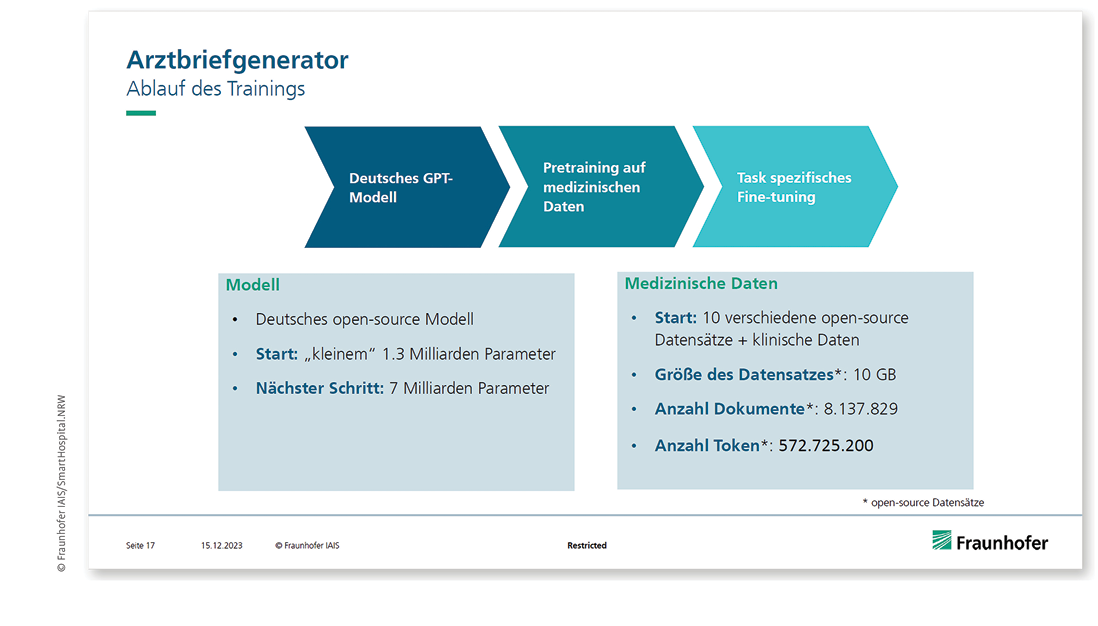

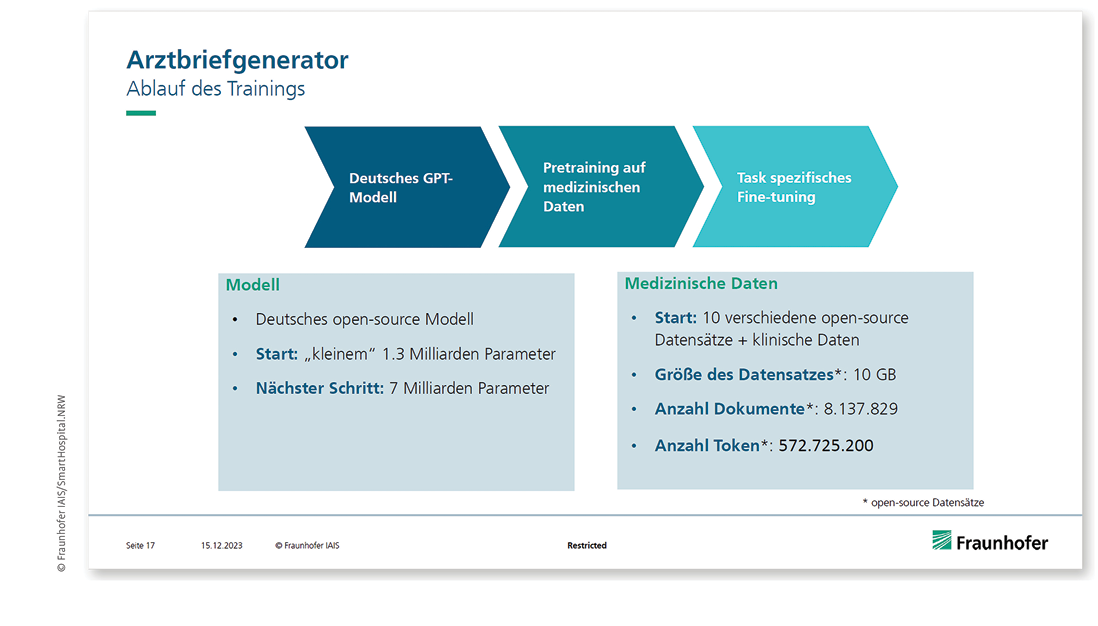

Zusammenfassend geht es darum, ein deutsches medizinisches Sprachmodell zu trainieren, das den Einsatz auch auf begrenzter Rechenleistung innerhalb einer Domäne ermöglicht. Dazu wurden mehrere Datensätze gesammelt und ausgewertet, unter anderem: GGPONC, Pubmed Abstracts, Springer Nature Corpus, PhD Thesis, Wikipedia, UFAL, Medical Forum Posts und medizinische Leitlinien. Weiterhin werden medizinische Datensätze aus der am Projekt beteiligte Uniklinik Essen verarbeitet, deren Ärzte auch am notwendigen „Feintuning“ beteiligt sind.

Um die Dimensionen zu verdeutlichen: ChatGPT 3 greift auf ca. 175 Milliarden Parameter zu. Für das deutsche Modell ist im ersten Schritt auf 1,3 Milliarden Parameter reduziert worden, im Endausbau werden 7 Milliarden Parameter angestrebt (Abb. 1).

Abb. 1: Schematische Übersicht über die Entwicklung eines medizinspezifischen Sprachmodells

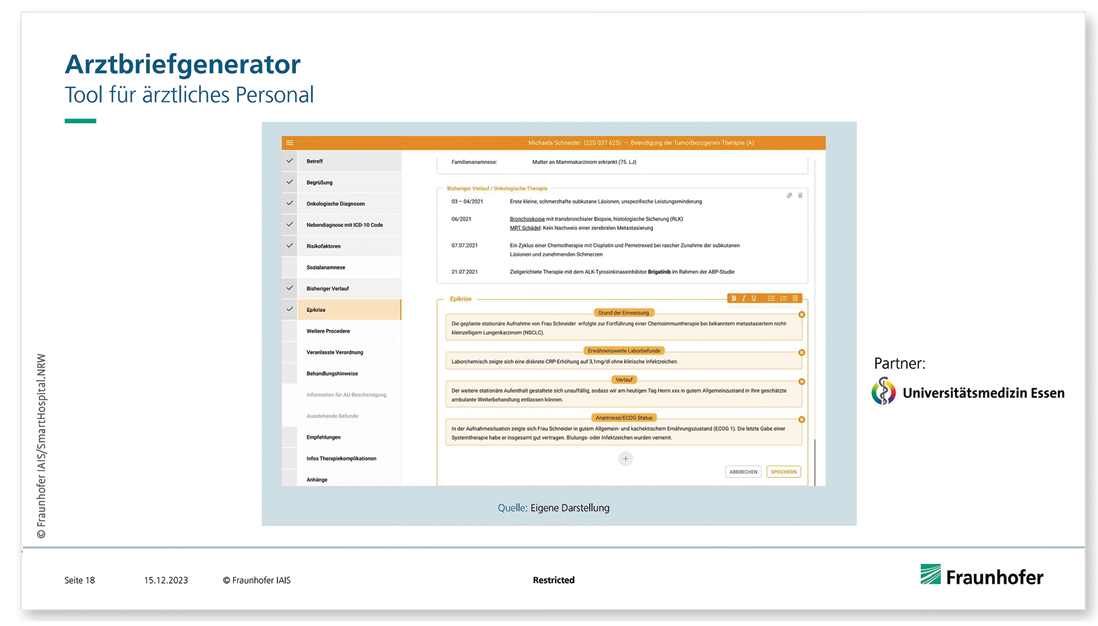

Mit dem neuen System soll der zeitintensive Prozess der Filterung und Synthese der notwendigen Informationen durch KI gesteuert und automatisiert werden. Es bleibt dem Arzt aber immer noch die Aufgabe der abschließenden Prüfung und Freigabe des daraus generierten Briefs (Abb. 2). Trotzdem dürfte sich ein wesentlicher Zeitgewinn an ärztlicher Arbeitszeit erzielen lassen.

Abb. 2: Beispiel für eine Kontrollmaske am Arbeitsplatz zur Arztbrieferstellung

Potenzielle Risiken und Nachteile

Die Zuverlässigkeit der KI bei der Auswahl relevanter Daten muss noch belegt werden. Es ist auch darauf zu achten, dass nicht wegen Sicherheitserwägungen der Umfang der Entlassungsbriefe noch weiter zunimmt. Schon heute ist es nämlich nicht einfach, auf der Empfängerseite des Arztbriefes [1] aus dem umfassenden Konglomerat an Informationen die für die Weiterbehandlung wichtigen Informationen zu extrahieren. Weiterhin gibt es noch – wie auch in anderen Bereichen der KI-Anwendungen – eine breite gesellschaftliche Diskussion über die juristische Verantwortung für daraus resultierende Fehler. Mehr Informationen zu Risiken von generativen KI-Anwendungen und Schritten zur vertrauenswürdigen KI hat das Fraunhofer IAIS in seinem Whitepaper „Vertrauenswürdige KI-Anwendungen mit Foundation-Modellen entwickeln“ (www.bit.ly/FraunhoferKI) kürzlich veröffentlich. [3].

Die Kernziele des BDC umfassen neben dem Bürokratieabbau auch die Nachhaltigkeit in der Medizin [2]. Es darf also nicht übersehen werden, dass sowohl das Training als auch die Anwendung dieser KI-Modelle einen immensen Aufwand an Rechenleistung erfordern und damit einen hohen Energieverbrauch induzieren. Für eine allgemeine Akzeptanz und weitere Verbreitung ist es unerlässlich, dass auch hier Fortschritte zur Reduzierung der Umweltbelastungen erzielt werden.

Datenschutz

Bei den frei zugänglichen Sprachmodellen ChatGPT und auch bei Microsoft Bing erfolgt die Datenverarbeitung zentral auf den Servern der Anbieter, in der Regel in den USA. Dies ist für medizinische Anwendungen natürlich nicht akzeptabel. Das Fraunhofer IAIS hat daher besonderen Wert daraufgelegt, die technischen Voraussetzungen so weit zu vermindern, dass eine Umsetzung auch im Rahmen der IT-Kapazitäten einer Klinik erfolgen kann und somit keine Daten nach außen gelangen. Zurzeit ist nach Einschätzung durch die Entwickler ein Betrieb derartig umfangreicher Software auf einem PC noch nicht vorstellbar. Dies könnte sich aber durch Vereinfachung der Algorithmen und weiter steigender Rechenleistung in PCs in naher Zukunft ändern.

Mögliche Erweiterungen – Intelligenter Formular-Generator

Für die Verarbeitung unstrukturierter Informationen ergeben sich mannigfaltige weitere Einsatzgebiete im Bereich der Medizin, sowohl in den Kliniken als auch in den Praxen. So besteht auch ein riesiger Bedarf, eingehende medizinische Information zu analysieren, nach festgelegten Vorgaben zu bewerten und als Exzerpt dem medizinischen Personal zu Verfügung zu stellen. Das würde zum Beispiel auch das Aufnahmeprozedere in der Klinik mit der Auswertung mitgebrachter Befunde und Arztbriefe erleichtern und in den Arztpraxen dabei helfen, Fremdbefunde aus schriftlichen Dokumenten und Laborergebnisse auszuwerten. Somit würde es dann auch der Empfängerseite des KI-basierten Arztbriefs, z. B. in der chirurgischen Praxis, erleichtern, aus den oft sehr umfangreichen Entlassungsbriefen die relevanten Informationen zu extrahieren und automatisch im PVS zu speichern.

Ein Teil des Forschungsprojekts TraumAInterfaces am Fraunhofer IAIS ist auch die Entwicklung eines intelligenten Formular-Generators. Dieser wird aktuell in der Befunddokumentation für das TraumaRegister DGU® erprobt, indem die KI aus dem gesprochenen und aufgenommenen Übergabedialog bei Einlieferung in den Schockraum zahlreiche administrative und medizinische Parameter automatisch extrahiert und in den Dokumentationsbogen überträgt. Eine solche technische Lösung würde sicher viele Ärztinnen und Ärzte begeistern, die sich tagtäglich mit dem Ausfüllen Dutzender Formulare herumschlagen müssen.

Elektronische Patientenakte

Im Zusammenhang mit der anstehenden verpflichtenden Einführung der elektronischen Patientenakte (Opt-out) haben viele Kollegen zu Recht Zweifel, dass dem behandelnden Arzt ein Überblick über die dort (zunächst unstrukturiert) abgelegten Daten möglich sein wird. Hier könnte eine KI-basierte Software in zweierlei Hinsicht hilfreich sein: Zum einen bei der Erstellung von relevanten Meta-Daten, die den Überblick erleichtern, und zum anderen bei der gezielten Suche nach relevanten Informationen in der e-PA. Die meisten Ärzte und Ärztinnen stimmen darin überein, dass es medizinisch äußerst hilfreich wäre, jederzeit Zugriff auf alle Gesundheitsdaten eines Patienten zu haben, fürchten aber zu Recht, in der e-PA bildlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Eine mächtige und zuverlässige KI-basierte Software könnte hier zum Game Changer werden.

Zusammenfassung

KI hat somit das Potenzial, uns Ärzte von lästiger Bürokratie zu entlasten und wertvolle Arbeitszeit freizumachen für ureigene ärztliche Aufgaben, nämlich die Zuwendung zu unseren Patienten. Denen könnten wir dann wieder ohne Zeitdruck mit Verständnis und Empathie entgegenkommen, also mit menschlichen Eigenschaften, die so schnell nicht durch Computer-Algorithmen ersetzbar sein dürften. Unter Kognitionswissenschaftlern ist es umstritten, ob KI wirklich denken kann oder nur eine wahrscheinlichkeitsbasierte Auswahl aus von Menschen vorgegebenen Lösungsmustern auf neue Probleme überträgt. Umso höher muss der Anspruch an die Qualität der Entwicklung und an das Training dieser Technologie sein.

» Zur Person

Katrin Klug

Data Scientist NLU Team

Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS

Schloss Birlinghoven 1

53757 Sankt Augustin

Katrin.klug@iais.fraunhofer.de

|

Vier Fragen an Frau Katrin Klug vom Fraunhofer IAIS zum KI-gestützten Arztbrief-Generator

Peter Kalbe: Wie stellen Sie sicher, dass die KI die Arztbrieferstellung qualitativ mindestens so gut und sicher erledigt wie ein durchschnittlicher Krankenhausarzt?

Katrin Klug: Im medizinischen Bereich sind vertrauenswürdige KI-Anwendungen unerlässlich. Daher legen wir großen Wert darauf, dass unser Arztbrief-Generator zuverlässig und sicher funktioniert und transparent sowie zuverlässig mit Daten umgeht. Um sicherzustellen, dass ein KI-gestützter Arztbrief-Generator qualitativ mindestens so gut und sicher arbeitet wie ein durchschnittlicher Krankenhausarzt, sind mehrere Schlüsselaspekte für uns von entscheidender Bedeutung:

Training und Datensätze: Wir achten darauf, dass unsere KI-Modelle mit einer breiten Palette von qualitativ hochwertigen medizinischen Daten trainiert werden. Dies ermöglicht es der KI, ein umfassendes Verständnis für medizinische Begrifflichkeiten und Kontexte zu entwickeln. Die Qualität der Trainingsdaten ist hierbei entscheidend, da die KI nur so gut sein kann wie die Daten, mit denen sie trainiert wird.

Qualitätskontrolle der Ergebnisse: Vor der Inbetriebnahme werden die Modelle gründlich statistisch und semantisch evaluiert. Dies umfasst Standardtests zur Überprüfung der medizinischen und biologischen Fähigkeiten, diese Tests zu lösen. Außerdem ist ein wichtiger Bestandteil der Vergleich von KI-generierten Texten mit von Ärzten geschriebenen Texten, um zu beurteilen, ob die Qualität vergleichbar oder sogar besser als die des ärztlichen Personals ist. Dieses Feedback können wir auch direkt für die Optimierung des Modells nutzen.

Human in the Loop: Obwohl die KI Vorschläge für Arztbriefe generiert, ist eine menschliche Überprüfung und Genehmigung unabdingbar. In unserem Prozess wird der KI-generierte Text dem ärztlichen Personal als Vorschlag im System angezeigt. Die Ärzte müssen die generierten Arztbriefe somit gegenlesen und können bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Dies stellt sicher, dass die endgültigen Dokumente genau und angemessen sind.

Monitoring der Ergebnisse im Betrieb: Nach der Implementierung der KI ist eine kontinuierliche Überwachung der Ergebnisse essenziell. Dies schließt regelmäßiges Feedback von medizinischem Personal und die Anwendung von Qualitätsmetriken ein, um die Leistung der KI zu überwachen und zu verbessern.

Benutzerfeedback und -engagement: Während der Testphasen ist es wichtig, aktives Feedback von Krankenhausärzt*innen zu sammeln und zu berücksichtigen. Dieses Feedback kann verwendet werden, um die generierten Texte durch Reinforcement Learning zu verfeinern.

Durch diese Ansätze stellen wir sicher, dass der KI-gestützte Arztbrief-Generator nicht nur die erforderliche Qualität und Sicherheit bietet, sondern auch kontinuierlich verbessert wird, um den sich ändernden Anforderungen des medizinischen Umfelds gerecht zu werden.

Eine ausführliche Erläuterung mit Schritten zur Entwicklung vertrauenswürdiger KI-Anwendungen haben wir in unserem Whitepaper „Vertrauenswürdige KI-Anwendungen mit Foundation-Modellen entwickeln“ (www.bit.ly/FraunhoferKI) zusammengefasst.

Wann rechnen Sie mit einer „Serienreife“ des Arztbrief-Generators und wie stellen Sie sich die Integration in bestehende Krankenhausinformationssyteme (KIS) vor?

KK Ziel des Smart Hospital NRW Projektes, das bis Anfang 2026 angesetzt ist, ist es einen Demonstrator für die Arztbriefgenerierung zu entwickeln. Dieses Projekt zielt nicht nur auf die Entwicklung und Verfeinerung des Generators ab, sondern befasst sich auch intensiv mit dem organisatorischen Wandel hin zu einem „Smart Hospital“.

Wir planen, unseren Arztbrief-Generator so zu gestalten, dass er sich nahtlos in die bestehenden IT-Infrastrukturen von Gesundheitseinrichtungen einfügen lässt. Dies soll durch die Entwicklung von Schnittstellen und Modulen erfolgen, die eine reibungslose Kommunikation und Datenübertragung zwischen unserem System und den verschiedenen KIS ermöglichen. Dafür nutzen wir weit verbreitete interoperable Datenstandards wie FHIR (Fast Healthcare Interoperable Resources).

Letztendlich ist es unser Ziel, dass der Arztbrief-Generator über das Smart-Hospital- NRW-Projekt hinaus in anderen Gesundheitsorganisationen implementiert werden kann, wobei die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Projekt als Blaupause für weitere Implementierungen dienen sollen. Damit streben wir an, einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung und Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen zu leisten.

Welche Hardware wird aktuell dafür benötigt und ist es vorstellbar, dass die Software auch einmal auf einem PC laufen wird?

KK Die Hardwareanforderungen für unseren aktuellen KI-gestützten Arztbrief-Generator sind vorrangig durch die Komplexität und Länge der zu verarbeitenden Texte sowie Patientenakten bestimmt. Aktuell empfehlen wir für eine effiziente Nutzung der Software die Verwendung von zwei GPUs mit je 80 GB Speicher. Diese leistungsstarke Hardwarekonfiguration ist notwendig, um die großen Datenvolumina, die für die Ausführung unseres KI-Modells erforderlich sind, zu bewältigen.

In Bezug auf die zukünftige Entwicklung ist es durchaus vorstellbar, dass unsere Software auch auf einem herkömmlichen PC laufen kann. Fortschritte in der KI-Optimierung und in der Hardwaretechnologie machen dies zunehmend realistischer. Hier gibt es Optimierungsverfahren, wie Quantisierung, die zu einer Verringerung des Speicherbedarfs und der Rechenleistung führen, ohne dabei signifikant an Genauigkeit oder Leistungsfähigkeit zu verlieren.

Wie stellen Sie die Einhaltung der hohen Ansprüche des Datenschutzes für medizinische und personenbezogene Daten sicher?

KK Um die hohen Ansprüche des Datenschutzes für medizinische und personenbezogene Daten zu gewährleisten, legen wir besonderen Wert darauf, dass alle sensiblen Daten innerhalb des Krankenhauses verbleiben. Die Daten, die für den Betrieb unseres KI-gestützten Arztbrief-Generators benötigt werden, werden ausschließlich lokal im Netzwerk des jeweiligen Krankenhauses gespeichert und verarbeitet. Dies stellt sicher, dass die sensiblen Patientendaten das Krankenhaus zu keinem Zeitpunkt verlassen.

Da unsere KI-Modelle mit medizinischen Daten trainiert werden, ist es von entscheidender Bedeutung, dass kein unbefugter Zugriff auf die Modelle selbst erfolgt. Möglicherweise erhält jedes Krankenhaus oder jede medizinische Einrichtung, die unseren Arztbrief-Generator nutzt, Zugriff auf ein individuell auf ihren Daten angepasstes Modell. Bei der Anwendung des Arztbrief-Generators soll nur ärztliches Personal, das ebenfalls Zugriff auf Patientendaten hat, die Anwendung bedienen. Dadurch stellen wir sicher, dass nur befugte Personen sensible Daten sehen können.

Literatur

[1] Heinrich-Heine-Universität, Studie zu Arztbriefen 2019: https://www.hhu.de/die-hhu/presse-und-marketing/aktuelles/pressemeldungen-der-hhu/news-detailansicht/studie-zu-arztbriefen, Zuletzt zugegriffen 23.1.2024

[2] BDC: Leitbild und Programmatik: https://www.bdc.de/der-bdc/leitbild-und-programmatik/, Zuletzt zugegriffen 23.1.2024

[3] Fraunhofer IAIS-Whitepaper: Vertrauenswürdige KI-Anwendungen mit Foundation-Modellen entwickeln: https://www.iais.fraunhofer.de/content/dam/iais/publikationen/studien-und-whitepaper/Fraunhofer_IAIS_Whitepaper_Vertrauenswuerdige_KI-Anwendungen.pdf, Zuletzt zugegriffen: 23.1.2024

Kalbe P: KI basierte Arztbrieferstellung – Entlastung für Ärztinnen und Ärzte durch generative Sprachmodelle. Passion Chirurgie. 2024 März; 14(03/I): Artikel 03_02.

Zum Podcast “Wundmanagement NEU gedacht!” von Surgeon Talk geht´s HIER…

Zum Podcast “Wundmanagement NEU gedacht!” von Surgeon Talk geht´s HIER…