Die laufende Ausstellung „Das Gehirn in Wissenschaft und Kunst“ im neugestalteten Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité (noch bis 8. September 2024, Das Gehirn | Ausstellungen | bmm – Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité (bmm-charite.de) ist ein interdisziplinäres Ausstellungsprojekt, das im Hinblick auf die Vermittlung von jüngsten Forschungsergebnissen in der Medizin neue Wege beschreitet.

Das Gehirn ist eines der letzten großen Rätsel des menschlichen Körpers. Als zentrales Körperorgan, das unser Sein und Wesen ausmacht, gilt es in seinen Strukturen und Funktionen in vielerlei Hinsicht noch als unverstanden. Aktuell unternimmt die Neurowissenschaft die größten Forschungsanstrengungen, um den Funktionen des Gehirns genauer auf die Spur zu kommen. Daraus schöpft sie innovative Ansätze für Diagnose und Therapie von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen, zum Beispiel an hervorragender Stelle auch in der Berliner Charité.

Abb. 1: Blick in die Ausstellungsräume „Das Gehirn in Wissenschaft und Kunst“ (Foto: H. Pleiger)

Die Ausstellung „Das Gehirn in Wissenschaft und Kunst“ bietet allen Interessierten einen Gang hinter die Kulissen der Hirnforschung. Sie zeigt, wie detailliert sich die Landkarte des Gehirns inzwischen zeichnen lässt, wo Wahrnehmung, Empfinden, Erinnern und Denken sitzen, wie sich die einzelnen Hirnregionen zu höheren Funktionseinheiten vernetzen und welche medizinischen Hilfsangebote inzwischen gemacht werden können, wenn Hirnleistungen durch Alter, Krankheit oder Unfall eingeschränkt sind.

Abb. 2: Blick in die Ausstellungsräume „Das Gehirn in Wissenschaft und Kunst“ (Foto: H. Pleiger)

Die Ausstellung weitet aber auch bewusst den Blick. Sie stellt philosophische Fragen, wie die nach dem Ich und dem Selbst und wie wir uns in die Welt stellen und uns mit ihr verbinden. Dabei setzt sie bewusst auch auf das Mittel der Kunst als eine andere, inspirierende Perspektive auf das spannende Thema. Denn neben der Medizin beteiligen sich seit jeher auch andere Disziplinen wie Philosophie, Religion, Psychologie und eben auch die Kunst mit großer Neugier und Hingabe an der Entdeckungsgeschichte des menschlichen Gehirns.

Die Entwicklung der Ausstellung hat eine längere Vorgeschichte. Sie wurde unter dem noch etwas kunstbetonteren Titel „Das Gehirn. In Kunst & Wissenschaft“ zunächst in der Bundeskunsthalle in Bonn konzipiert und gezeigt (28. Januar bis 26. Juni 2022), bevor Prof. Dr. Thomas Schnalke, Leiter des Berliner Medizinhistorischen Museums der Charité, sich zu unserer großen Freude entschloss, die Ausstellung für das Jahr 2023 in Berlin zu adaptieren. Doch die Charité war schon ab einem früheren Zeitpunkt in das Projekt eingebunden. Johanna Adam und ich, als die zwei zuständigen Kuratorinnen der Bundeskunsthalle, interessierten uns besonders für eine künstlerische, philosophische und kulturhistorische Betrachtung des Themas. Als fulminanten Sparringspartner konnten wir unseren Co-Kurator Prof. Dr. John-Dylan Haynes gewinnen, Direktor des Berlin Center for Advanced Neuroimaging und renommierter Hirnforscher der Charité, der die wissenschaftlichen Aspekte unseres Themas vertreten sollte.

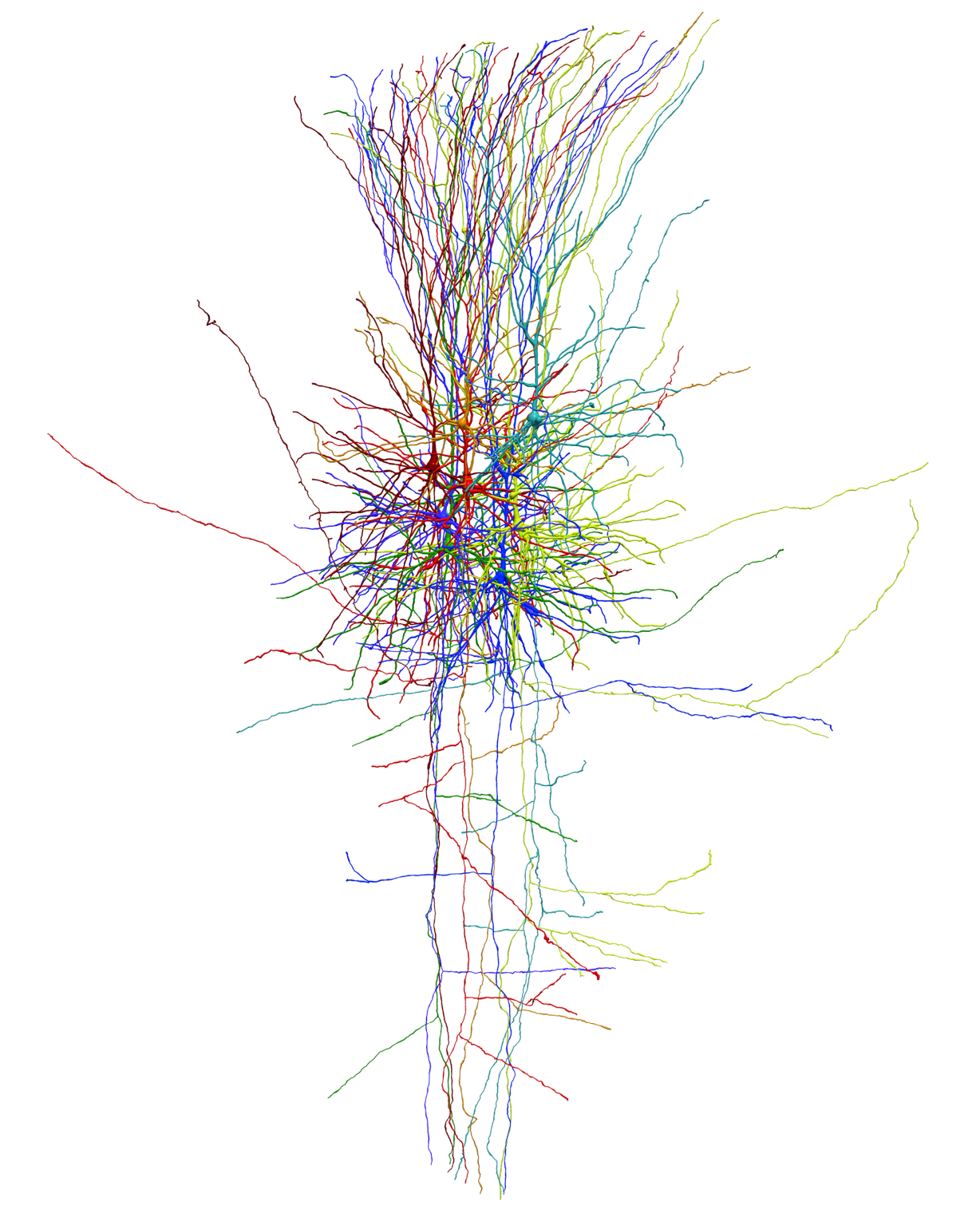

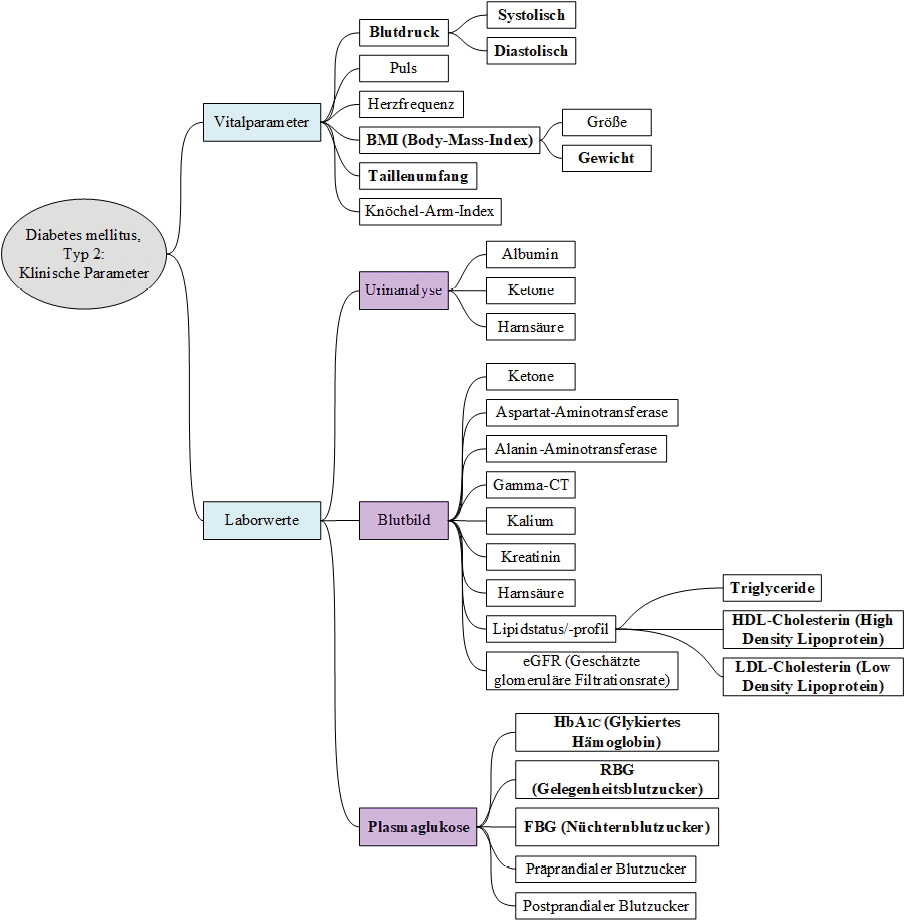

Abb. 3: Zehn menschliche Neuronen und ihre Verknüpfungen, 2022, Anatomische Rekonstruktion, Yangfan Peng, Sabine Grosser, AG Vida, AG Geiger, AG Schmitz, Medical Research Council Brain Networks Dynamics Unit (MRC BNDU) Oxford

So hatte sich ab 2020 ein interdisziplinäres Kuratorenteam gebildet, das sich aufgrund der Pandemie in unzähligen Online-Meetings zwischen Bonn und Berlin traf, um eine gemeinsame kuratorische Sprache auszuhandeln, die in ein prägnantes Ausstellungskonzept münden sollte. Bencard et al. nennen diesen interdisziplinären Prozess „curating experimental entanglements“ (Bencard et al. 2019, S. 133) und beziehen sich dabei auf die Entwicklung der Dauerausstellung Mind the Gut im Medical Museion in Kopenhagen, für die sie sowohl Künstler als auch Biomediziner in ihr Team eingeladen hatten. In ähnlicher Weise haben wir versucht, das menschliche Gehirn aus einer Vielzahl von Perspektiven und Disziplinen zu beleuchten, um die Komplexität dieses Organs umfassender darzustellen.

Abb. 4 a,b: Broken Ladies: Camilla (li.) und Gail (re.), 2021, Keramik, Jessica Harrison (geb. 1982), Edinburgh, Abbildung mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin

Einer der Hauptgründe, warum wir das Gehirn als Thema für unsere Ausstellung gewählt haben, war, dass es uns immer noch wie ein nahezu unerforschtes Gebiet erschien, das sowohl Raum für Fiktionen und Fantasien als auch für kühne wissenschaftliche Theorien bietet. Die Hirnforschung liefert ständig neue Erkenntnisse, steht aber auch noch vor vielen ungelösten (und ethisch umstrittenen) Fragen. Das Gehirn regt daher zu einer Fülle von Spekulationen und Hypothesen an – nicht nur bei Neurowissenschaftlern, sondern auch bei Philosophen, Künstlern und Forschern vieler anderer Disziplinen, und ist damit ein ideales Thema für eine interdisziplinäre Ausstellung. Bei diesem interdisziplinären Dialog mussten wir allerdings darauf achten, einerseits einen vielfältigen Blick auf das Thema zuzulassen, aber andererseits die Besucher auf eine nachvollziehbare und nicht zu verwirrende Reise durch die Geschichte der Erforschung des Gehirns mitzunehmen.

Die Ausstellung widmet sich fünf scheinbar einfachen Frage, die sich die Besucher auch selbst hätten stellen können:

Die erste Frage lautet: „Was habe ich im Kopf?“ Das so betitelte erste Ausstellungskapitel untersucht die bloße Anatomie des menschlichen Gehirns. Zu den wichtigsten Objekten der Wissenschaftsgeschichte gehören hier beispielsweise Santiago Ramón y Cajals fantastische Zeichnungen von Gehirnzellen und -strukturen aus dem ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert, die auch derzeit in Berlin im Original zu sehen sind.

Die zweite Frage lautet: „Wie stelle ich mir die Vorgänge im Gehirn vor?“ Dieses Ausstellungskapitel fragt nach den kognitiven Funktionen und aktiven Prozessen im Gehirn. Es werden bedeutende technische Erfindungen vorgestellt, wie zum Beispiel die Magnetresonanztomografie, die das Studium des aktiven Gehirns ermöglicht. Andererseits laden Analogien und Metaphern für die Abläufe im Gehirn – wie zum Beispiel den Denkprozess – zu künstlerischen Interpretationen ein.

Die dritte Frage ist eher philosophischer Natur: „Sind ich und mein Körper dasselbe?“ Die dualistische Vorstellung von der Seele als einer vom Körper losgelösten Entität ist immer noch verbreitet, vor allem in unseren Vorstellungen vom Tod. Die moderne Hirnforschung zieht es vor, statt von der „Seele“ von „Bewusstsein“ zu sprechen und betrachtet geistige Prozesse als untrennbar von körperlichen.

Das Zusammenspiel von Körper und Geist zeigt sich in der Funktion unserer Sinne. Die vierte Frage lautet daher: „Wie mache ich mir die Welt?“ In diesem Ausstellungskapitel geht es um die Frage, wie die Welt in unseren Kopf kommt und wie zuverlässig unsere Wahrnehmung und unser Gedächtnis sind.

Die fünfte Frage der Ausstellung lautet schließlich: „Soll ich mein Gehirn optimieren?“ Heute helfen neurologische Implantate, Krankheitssymptome zu lindern, zum Beispiel bei der Parkinson-Krankheit. Doch wie wird der Mensch der Zukunft aussehen? Werden wir eines Tages zu Cyborgs? Künstlerische Visionen als Antwort auf diese Frage sind oft von der neuesten Forschung inspiriert. Vieles davon bleibt reine Fantasie oder Science-Fiction, aber es regt zu interessanten Gedanken und grundsätzlicheren, ethischen Überlegung an: Was ist es, das uns zum Menschen macht?

Diese fünf Fragen sollten als Einstieg in eine komplexere Auseinandersetzung mit dem Thema dienen. Als wir mit der Entwicklung dieses interdisziplinären Ausstellungskonzepts begannen, mussten wir zunächst einen Weg finden, unsere unterschiedlichen Arbeitsweisen in Einklang zu bringen. Wir mussten gemeinsam erkunden, wie diese Zusammenarbeit zwischen zwei kunstaffinen Ausstellungskuratorinnen und einem Hirnforscher aussehen könnte und wie wir uns auf ein gemeinsames Narrativ zum Thema „Gehirn“ einigen könnten. Manchmal fühlte es sich an, als wären wir drei verschiedene Wirbeltiere, die um einen Tisch sitzen: ein Vogel, ein Fisch und ein Säugetier. Obwohl wir ein ähnliches Rückgrat haben, bevorzugten wir – wie die Objekte, die wir jeweils vorschlugen – drei sehr unterschiedliche Umgebungen: Luft, Wasser und Land. Ich möchte diese – natürlich grob vereinfachende – Analogie noch ein wenig weitertreiben. Kunstwerke brauchen eine luftige Umgebung, wie Vögel, die ihre Flügel ausbreiten, um ihre Wirkung zu entfalten. Historische Objekte und Dokumente benötigen vielleicht eine eher flüssige Umgebung, die es ihnen ermöglicht, tief einzutauchen und sich in ihre historischen Kontexte einzubetten. Wissenschaftliche Objekte verlangen vielleicht nach einem festeren Boden, um ihre faktische Natur zu unterstützen. Wir mussten also nichts Geringeres tun, als ein „luftiges Wasserland“ zu schaffen, das es uns und den ausgewählten Geschichten und Objekten ermöglichte, auf Augenhöhe zu kommunizieren.

Abb. 5: Indecision, 1983, Öl auf Pappe, Reproduktion, Bryan Charnley (1949–1991), Abbildung mit freundlicher Genehmigung des Bethlem Museum of the Mind, Beckenham

Glücklicherweise zeigten wir alle drei großes Interesse daran, die Perspektiven der jeweils anderen kennenzulernen, und versuchten so zumindest vorübergehend, zu eierlegenden halbaquatischen Säugetieren wie Schnabeltieren zu werden, während wir einen Blick in die Lebenswelt der anderen warfen. Diese Analogie hat natürlich ihre Tücken, denn unsere Fachgebiete waren in Wahrheit nicht so weit voneinander entfernt, wie es den Anschein gehabt haben mag, denn so hatte zum Beispiel auch der beteiligte Hirnforscher ein tiefes Interesse an philosophischen Fragen und künstlerischen Hypothesen, während wir anderen beiden über die neusten medizinischen Verfahren staunten. Und zumindest in Bezug auf unsere Neugier waren wir drei von Anfang an Mischwesen – bereit, ein gemeinsames Territorium zu schaffen, in dem wir alle atmen und uns bewegen konnten, ohne Kunstwerke oder wissenschaftliche Objekte zu „neutralisieren oder zu instrumentalisieren“ (Bencard et al. 2019, S. 137). Mit den vorgenannten fünf Fragen gelang uns eine klare und einvernehmliche Ausstellungserzählung. In ihr einigten wir uns auf fünf „Spielwiesen“, in denen jeder von uns „artgerechte“ Vorschläge für die Geschichten und Objekte machen konnte, die wir in das Gesamtnarrativ einbeziehen wollten. Eine Win-win-Situation, denn unser aller Horizont erweiterte sich enorm.

Abb. 6: Gedächtnistest, 2002, Brett mit 16 Spielfiguren, Klinik für Neurologie, Charité

Die laufende zweite Station der Ausstellung in Berlin ergänzt dieses Grundkonzept noch durch einen stärkeren Fokus auf die jüngsten Ergebnisse der Hirnforschung an der Charité. Hierbei begeisterte uns auch schon in Bonn besonders ein Projekt der Sektion Bewegungsstörungen und Neuromodulation der Klinik für Neurologie der Charité, das von Prof. Dr. Andrea Kühn und Dr. Lucia Feldmann entwickelt wurde. „Printed by Parkinson‘s“ (Printed by Parkinson’s – Innocean Berlin) verbindet künstlerische und wissenschaftliche Methoden, um die Wirkung der tiefen Hirnstimulation auf Menschen mit der Parkinson-Erkrankung auf so berührende Weise zu zeigen, wie es sich kein*e Museumskurator*in hätte besser ausdenken können.

Begleitend zur Ausstellung wurde 2022 eine virtuelle Ausstellung entwickelt, die einen spannenden didaktischen und ästhetischen Ansatz verfolgt und im Internet weiterlebt (www.gehirn.art). Zur Ausstellung in Bonn erschien 2022 darüber hinaus die umfangreiche Publikation Das Gehirn. In Kunst & Wissenschaft (www.hirmerverlag.de/de/titel-1-1/das_gehirn-2307/). In einer eigenen Publikation mit dem Titel Geistesblitze. Gedankenströme stellt das Berliner Medizinhistorische Museum ergänzend die Hirnforschung an der Charité vor (Geistesblitze | Shop | Über das Museum | bmm – Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité (bmm-charite.de).

Literatur

[1] Bencard, A., Whiteley, L. and Thon, C. H. (2019). “Curating experimental entanglements”, in: Hansen, M. V., Henningsen, A. F. and Gregersen, A. (2019) (eds.). Curatorial Challenges: Interdisciplinary Perspectives on Contemporary Curating, London/New York: Routlegde, pp. 133-146.

Henriette Pleiger

Ausstellungskuratorin

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Bonn

[email protected]

www.bundeskunsthalle.de

Panorama

Pleiger H: „Das Gehirn in Wissenschaft und Kunst“ – Eine Ausstellung in der Berliner Charité. Passion Chirurgie. 2023 Dezember; 13(12): Artikel 09_01.

Panorama-Artikel finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der

Rubrik Wissen | Panorama.