In diesem Beitrag wird das Gelenkzentrum Schaumburg als Beispiel für eine enge sektorenübergreifende Kooperation im kleinstädtischen Bereich vorgestellt.

Titelfoto: Die 4 Standorte des Gelenkzentrums Schaumburg: Hauptpraxis in Rinteln. Zweigpraxis und stationäre Behandlung in Bückeburg. Ambulante und belegärztliche Operationen in Minden

Regionale Rahmenbedingungen

Der Landkreis Schaumburg hat gut 160.000 Einwohner und liegt im südwestlichen Niedersachsen, direkt angrenzend an Nordrhein-Westfalen (Landkreis Minden-Lübbecke). Die Bevölkerung ist ländlich bis kleinstädtisch geprägt. Die Bevölkerungsdichte ist im westlichen Teil im Bereich der Städte Rinteln, Bückeburg und der Kreisstadt Stadthagen deutlich höher als im östlichen Kreisgebiet, das an die Region Hannover grenzt. Die bisherigen drei Krankenhäuser im Landkreis Schaumburg sollen bis 2015 geschlossen und durch einen zentralen Neubau in Vehlen mit ca. 430 Betten ersetzt werden.

Stationär-ambulante Kooperation

Unser Gelenkzentrum Schaumburg besteht aus der „Praxis am Wall in Rinteln“, einer Gemeinschaftspraxis für Unfallchirurgie und Orthopädie mit fünf Fachärzten, und zwei stationären Kooperationspartnern (www.paw-rinteln.de).

Mit dem Ev. Krankenhaus Bethel in Bückeburg in Trägerschaft der pro-Diako-Gruppe wurde zum Januar 2012 eine enge stationär-ambulante Zusammenarbeit vereinbart. Der bisherige Chefarzt und ein leitender Oberarzt aus der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie dieses Krankenhauses ließen sich zu diesem Zeitpunkt als zusätzliche Partner unserer bereits aus drei Unfallchirurgen bestehenden Gemeinschaftspraxis nieder. Alle fünf Ärzte unserer Praxis betreiben seitdem gemeinsam eine eigene „Sektion Schulter- und Gelenkchirurgie“ in dieser Klinik mit einem eigenen Betten-Kontingent. Entsprechend der Expertise der beiden neuen Partner liegt der Schwerpunkt der durchgeführten Operationen auf der elektiven Schulter-und Hüftchirurgie (Tab. 2). Die übrigen drei Partner der Gemeinschaftspraxis sind an der Betreuung unserer stationären Patienten ebenfalls beteiligt. Die bisherige Hauptabteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie wird mit dem bisherigen Spektrum unter der Leitung von zwei ehemaligen Oberärzten weitergeführt.

Darüber hinaus besteht eine enge Kooperation mit dem Belegkrankenhaus „Chirurgische Innenstadtklinik“ im benachbarten Minden/Westfalen. Der auf Kniegelenkserkrankungen spezialisierte Partner führt dort arthroskopische Operationen in ausgelagerten Praxisräumen sowie stationäre Operationen als Belegarzt durch. Der Fokus liegt auf Kreuzbandersatzoperationen und Kniegelenks-Endoprothesen (Tab. 3).

Struktur der Gemeinschaftspraxis am Wall in Rinteln

Namensgeber ist die Hauptpraxis in Rinteln, die auf einer der historischen ehemaligen Wallanlagen in der Kleinstadt Rinteln (26.800 Einwohner) angesiedelt und täglich von 8-18 Uhr geöffnet ist. Dort arbeiten meist zwei, ausnahmsweise drei Ärzte gleichzeitig. Hier befindet sich neben der Verwaltung und der EDV-Abteilung die zentrale Anlaufstelle für die unfallchirurgischen und D-ärztlichen Akutpatienten. Traditionell hat die Praxis auch einen konservativ-orthopädischen Schwerpunkt, u. a. durch die Zusatzbezeichnung „Chirotherapie“ eines Partners. Grundsätzlich erfolgen hier die Diagnostik (incl. Röntgen und Sonographie) und die grundsätzliche Indikationsstellung für die elektiven operativen Eingriffe. Weiterhin werden hier die Kleinchirurgie und alle ambulanten Operationen der Hand- und Dermatochirurgie erbracht.

Strategisch erschließt die geographische Lage der Praxis in Rinteln südlich der Weser auch den südlich von Rinteln gelegenen Landkreis Lippe/Westfalen.

Gleichzeitig mit der Erweiterung im Jahr 2012 wurde eine Zweigpraxis im 12 Kilometer entfernten Bückeburg (20.460 Einwohner) eingerichtet. Diese Praxis hat nicht die Akutversorgung in Fokus, sondern erleichtert v. a. die präoperative Aufklärung und Prämedikation sowie die nachstationäre Behandlung durch eine enge Nachbarschaft zum Kooperationskrankenhaus Bethel direkt gegenüber. Gleichzeitig ist die Zweigpraxis verkehrstechnisch gut erreichbar für Patienten aus dem Schaumburger Nordkreis und der Region um Minden. Die Zweigpraxis ist an vier Tagen in der Woche ausschließlich für Terminpatienten geöffnet. Ein Ausbau zur Vollversorger-Praxis wäre wünschenswert, scheitert zurzeit aber an fehlender ärztlicher Arbeitskapazität.

Medizinrechtliche Konstruktion

Allen fünf Partnern der Gemeinschaftspraxis war es von Anfang an wichtig, eine kontinuierliche Betreuung der eigenen Patienten während des gesamten Verlaufes von der Diagnostik über die seriöse Indikationsstellung, den stationären Verlauf einschließlich der postoperativen Nachbehandlung über die Rehabilitation bis hin (sofern gewünscht) zur ambulanten Nachsorge sicherzustellen. Es macht den besonderen Reiz unserer stationär-ambulanten Kooperation aus, dass die häufig (zu Recht) kritisierten Brüche an den Schnittstellen der Versorgung vermieden werden. Daher kam auch eine typische Konsiliararzt-Tätigkeit mit einer Begrenzung auf die alleinige operative Leistung für uns nicht infrage. Vielmehr wollen wir die kontinuierliche Patientenbetreuung auch im postoperativen Verlauf in der Klinik aus unserer eigenen Struktur sicherstellen. Dieses Konzept musste nach den zum Zeitpunkt der Umsetzung geltenden gesetzlichen Vorschriften und der aktuellen Rechtsprechung in einen zulässigen vertraglichen Rahmen gegossen werden.

Somit war es unabdingbar, alle fünf niedergelassenen Praxispartner gleichzeitig am kooperierenden Krankenhaus in Bückeburg anzustellen. Für die zwei Operateure erfolgte dies als Leitende Ärzte der von uns betriebenen „Sektion Schulter- und Gelenkchirurgie“ und für die drei anderen Ärzte in Form einer geringfügigen Beschäftigung für Vertretungen der leitenden Ärzte insbesondere zu Unzeiten und für die Visitentätigkeit während der Wochenenden. Die Tätigkeit als Teilzeitangestellte am Krankenhaus ist derzeit die beste Möglichkeit, ein solches Modell rechtlich einwandfrei zu gestalten und insbesondere auch die Gefahr der Scheinselbständigkeit zu bannen. Durch die Halbierung der Vertragsarztsitze stellt die stationäre Nebentätigkeit auch keinen Verstoß gegen die Verpflichtung dar, als Vertragsarzt Sprechstunden anzubieten. Die rechtlichen Rahmenbedingungen wurden in enger Abstimmung mit den beratenden Juristen des Krankenhauses und dem Justiziar des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgen entwickelt.

Die Praxis wird als BGB Gesellschaft mit gleichberechtigten Partnern geführt. Trotz der unterschiedlichen Schwerpunkte (Operationen/Grundversorgung) sind wir der Überzeugung, dass alle Partner in gleichem Maße zum Erfolg der Gesellschaft beitragen. Für die Gewinnverteilung haben wir daher ein Konzept entwickelt, dass sowohl den Beitrag zur Basisversorgung als auch leistungsbezogen die Expertise der spezialisierten Operateure berücksichtigt.

Spezialisierung und/oder allgemeinchirurgische Leistungen

Nach unserer Überzeugung geht in der Zukunft für operative Leistungen kein Weg an der Spezialisierung vorbei. Die Komplexität der modernen Behandlungsmaßnahmen kann von einem Chirurgen allein nicht mehr für die gesamte orthopädische Chirurgie in der notwendigen Breite und Tiefe beherrscht werden. Auch die zunehmende Dynamik der Weiterentwicklung speziell der minimal invasiven Operationstechniken erfordert im Interesse der Patienten die Fokussierung auf ein Organgebiet. In der Konsequenz haben wir bewusst personenbezogene Spezialsprechstunden für Schulter, Knie und Hüfte eingerichtet.

Unabhängig davon stehen wir aber zur Sicherstellung der Grundversorgung mit allgemeinchirurgischen und orthopädischen Leistungen zur Verfügung. Das bedeutet, dass wir in unserer Praxis auch alle Leistungen der Oberflächenchirurgie und der Notallbehandlungen, wie Wund- und Frakturversorgungen und Abszess-Spaltungen etc. anbieten. Wir haben jedoch konsequent alle Leistungen gestrichen, die spezielle Erfahrungen und Techniken erfordern, wie z. B. die Proktologie und alle Eingriffe der Allgemein- und Viszeralchirurgie, (Herniotomien, Struma etc.). Dazu arbeiten wir gegenseitig eng mit einer benachbarten chirurgischen Gemeinschaftspraxis zusammen, die sich auf diese Eingriffe spezialisiert hat.

Leistungen

Die Praxis in Rinteln steht weiterhin zur Grundversorgung zur Verfügung. Spezialsprechstunden für einzelne Gelenke werden sowohl in Rinteln als auch in Bückeburg abgehalten (Tab. 1).

Tab. 1: Leistungsdaten pro Quartal der Praxis und der Zweigpraxis

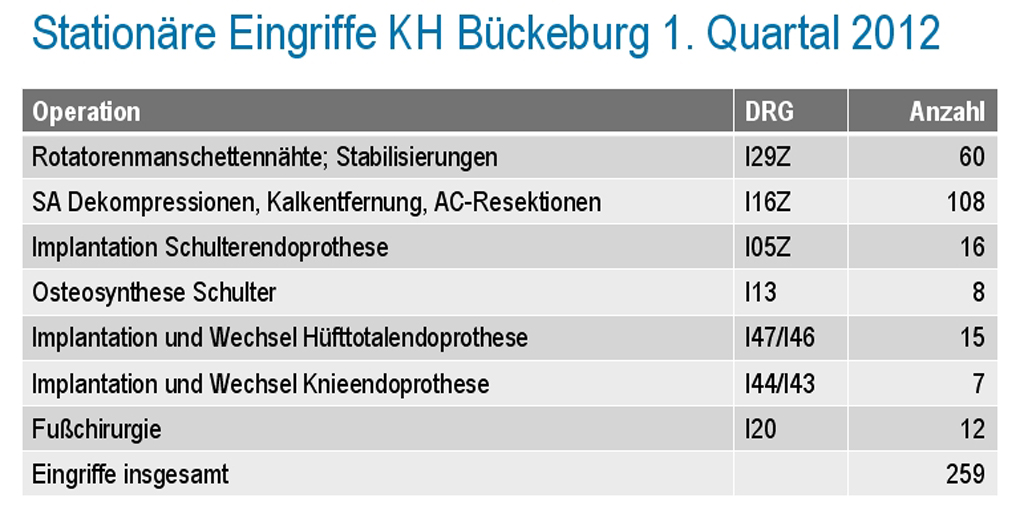

Der stationäre Bereich im Krankenhaus Bückeburg befindet sich noch im Aufbau. Eine Ausweitung der OP-Kapazität wird angestrebt. Der Fokus auf die Schulterchirurgie wird aus den Zahlen deutlich.

Tab. 2: Leistungsdaten im 1. Quartal im Krankenhaus Bückeburg

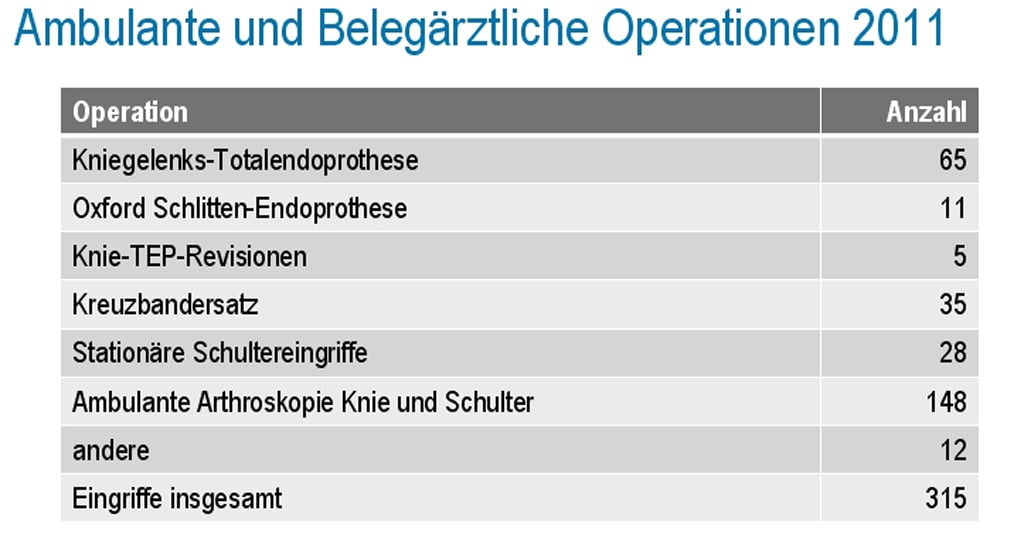

Der Operationsbetrieb in der Innenstadtklinik läuft bereits seit dem Frühjahr 2010, sodass uns Zahlen für das gesamte Jahr 2011 vorliegen. Die Gesamtzahl der Operationen steigt kontinuierlich, sodass 2012 voraussichtlich mehr als 100 Primärimplantationen von Knie-Endoprothesen durch den auf Knieoperation spezialisierten Partner durchgeführt werden.

Tab. 3: Leistungsstatistik an der Betriebsstätte in Minden

Erste Erfahrungen und Zukunftsplanung

In den ersten sechs Monaten sind sämtliche betriebswirtschaftliche Prognosen eingetroffen. Nachdem in der Planungsphase unser Modell in der Öffentlichkeit skeptisch beurteilt und teilweise auch bekämpft wurde, ist die Kritik mittlerweile einer überwiegenden Zustimmung gewichen.

Die Patienten und die zuweisenden Kollegen äußern sich überwiegend sehr zufrieden. Der Einzugsbereich unseres Gelenkzentrums hat sich deutlich über Schaumburg hinaus auf die angrenzenden Regionen ausgeweitet. Die Patientenzahlen sind gestiegen und werden durch die verfügbaren Sprechstundenzeiten begrenzt. Die Operationskapazitäten sind auf Monate im Voraus ausgelastet.

Unterschätzt haben wir den Aufwand für die Administration unserer Gesellschaft. Die Organisationsplanung für Ärzte und MFA, die Abrechnungen, das Personal- und Zulassungsmanagement erfordern stetigen Einsatz der Geschäftsführung. Wir können die auf dem letzten Bundeskongress für Chirurgie in Nürnberg 2012 dargestellte Auffassung nur bestätigen, dass mit der Komplexität unserer Einrichtung die Grenze dessen erreicht ist, was sich noch durch die ärztlichen Partner selbst (mit Hilfe externer Buchhaltung sowie Steuer- und Rechtsberatung) administrieren lässt. Um unser gutes Betriebsklima nicht zu gefährden wünschen wir zurzeit keine externe nicht ärztliche Geschäftsführung, sodass wir mittelfristig keine Ausweitung durch Aufnahme neuer Partner planen. Allerdings suchen wir einen Nachfolger für einen unserer Partner, der sich 2014 zur Ruhe setzen möchte.

Abb. 1: Die Komplexität der Organisation darf nicht unterschätzt werden

Unterschätzt wurde auch der Umfang der Honorarverluste durch die vertragsarztrechtlich vorgeschriebene Honorar- Zuwachsbegrenzung infolge der Halbierung der Vertragsarztsitze. Unser Nahziel ist daher die Einbindung einer weiteren orthopädischen Praxis.

Die größte Herausforderung der nächsten Jahre dürfte die Bewältigung des sich auch im fachärztlichen Bereich abzeichnenden Nachwuchsmangels sein. Wir fühlen uns dafür gut gewappnet, weil wir in unserer Praxis am Wall alle Möglichkeiten hätten, auch risikoarme Positionen für angestellte Ärzte anzubieten. Darüber hinaus könnten wir auch flexible Arbeitszeitmodelle und familienfreundliche Arbeitsplätze für die nachrückende, zum größeren Teil weibliche Generation entwickeln.

Für die nahe Zukunft ist es geplant, mit dem stationären Partnerkrankenhaus eine Verbundweiterbildung in Orthopädie und Unfallchirurgie zu etablieren.

Abb.2: Planung des neuen Klinikums Schaumburger Land in Vehlen

Die Partner der Gemeinschaftspraxis unterstützen ausdrücklich die Konzeption des neuen Klinikums „Schaumburger Land“ in Vehlen, das 2015 in Betrieb gehen soll (Abb. 2). Wir haben geplant, unsere operativen Aktivitäten dann vom Krankenhaus Bückeburg an den neuen zentralen Klinikstandort zu verlegen, ggfs. mit einer weiteren Zweigpraxis direkt im Ärztehaus am neuen Klinikum.

Die Praxis am Wall unterstützt mit ihrem Gelenkzentrum Schaumburg einen in die Zukunft gerichteten Strukturwandel. In der Zukunft wird es nach unserer Einschätzung insbesondere außerhalb von städtischen Ballungsgebieten unerlässlich sein, die noch verbleibenden fachärztlichen Kapazitäten im klinischen und vertragsärztlichen Bereich zusammenzuführen, um eine hinreichende Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Unsere Kooperation könnte als Modell für einen derartigen Strukturwandel dienen.

Unser gemeinsames Projekt verwirklicht auch die seit Jahren gehegten persönlichen Wünsche und Vorstellungen der Partner von einer konstruktiven und gedeihlichen kollegialen Zusammenarbeit, die einerseits den Patienten und der regionalen Gesundheitsversorgung nützt, andererseits aber auch allen beteiligten Chirurgen berufliche Befriedigung bringt. Bisher konnten wir unsere Planziele erreichen. Inwieweit unser „Experiment“ als Modell für zukünftige Versorgungsstrukturen taugt, kann allerdings noch nicht abschließend beurteilt werden. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist der kollegiale Zusammenhalt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass alle fünf Partner unserer Praxis direkt oder indirekt aus der unfallchirurgischen Schule von Professor Harald Tscherne stammen und sich seit Jahren persönlich kennen und schätzen. Diese idealen persönlichen Voraussetzungen dürften nicht überall gegeben sein.

Abb. 3.: Freundschaft kann nicht schaden: 5 Unfallchirurgen = 1 Team. Partner der Praxis am Wall in Rinteln (von links): Dr. Claus-Joachim Kant, Dr. Karl-Heinz Thielke, Dr. Florian Barth, Dr. Stefan Bartsch, Dr. Peter Kalbe

Literatur

[1] Jansen, C.: Überwindung der Sektorengrenze. Dauerbaustelle des Gesetzgebers.

Dtsch Arztebl 2012; 109(26): A-1363 / B-1180 / C-1160

Kalbe P. Enge transsektorale Kooperation im kleinstädtischen Bereich am Beispiel der Praxis am Wall in Rinteln- Gelenkzentrum Schaumburg. Passion Chirurgie. 2012 September; 2(09): Artikel 02_02.