SYSTEMATISCHE ERFASSUNG UND STANDARDISIERTE ANALYSE VON VITALPARAMETERN FÜHRT ZUR PROSPEKTIVEN VERBESSERUNG DER PATIENTENSICHERHEIT

Die zentrale Aufgabe aller in der Patientenversorgung Tätigen besteht darin, Krankheiten zu heilen und Leiden zu lindern. Genauso wesentlich ist das Anliegen, akute, vital bedrohende Verschlechterungen des Patientenzustandes frühzeitig wahrzunehmen und ihnen effektiv und so rechtzeitig entgegenzuwirken, dass eine unmittelbare Lebensbedrohung vermieden und das eigentliche Therapieziel erreicht wird.

Dies hat mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum dazu geführt, dass entsprechend der Empfehlungen des European Reanimation Council (ERC) aus dem Jahr 2015 in Krankenhäusern die klassischen „Reanimationsteams“ durch „Medical Emergency Teams“ ersetzt werden, die bereits bei einer akuten Verschlechterung des Patientenzustandes alarmiert werden. Durch diese frühzeitige Intervention kann eine Verlegung in den Intensivbereich oder gar eine Reanimation in vielen Fällen vermieden werden.

In der Übersetzung des Deutschen Wiederbelebungsrates der 2015er ERC-Richtlinien zur Reanimation finden sich in der Empfehlung zu Medizinischen Notfallteams deutliche Verweise auf das Thema „Frühwarnsysteme“. Dort heißt es:

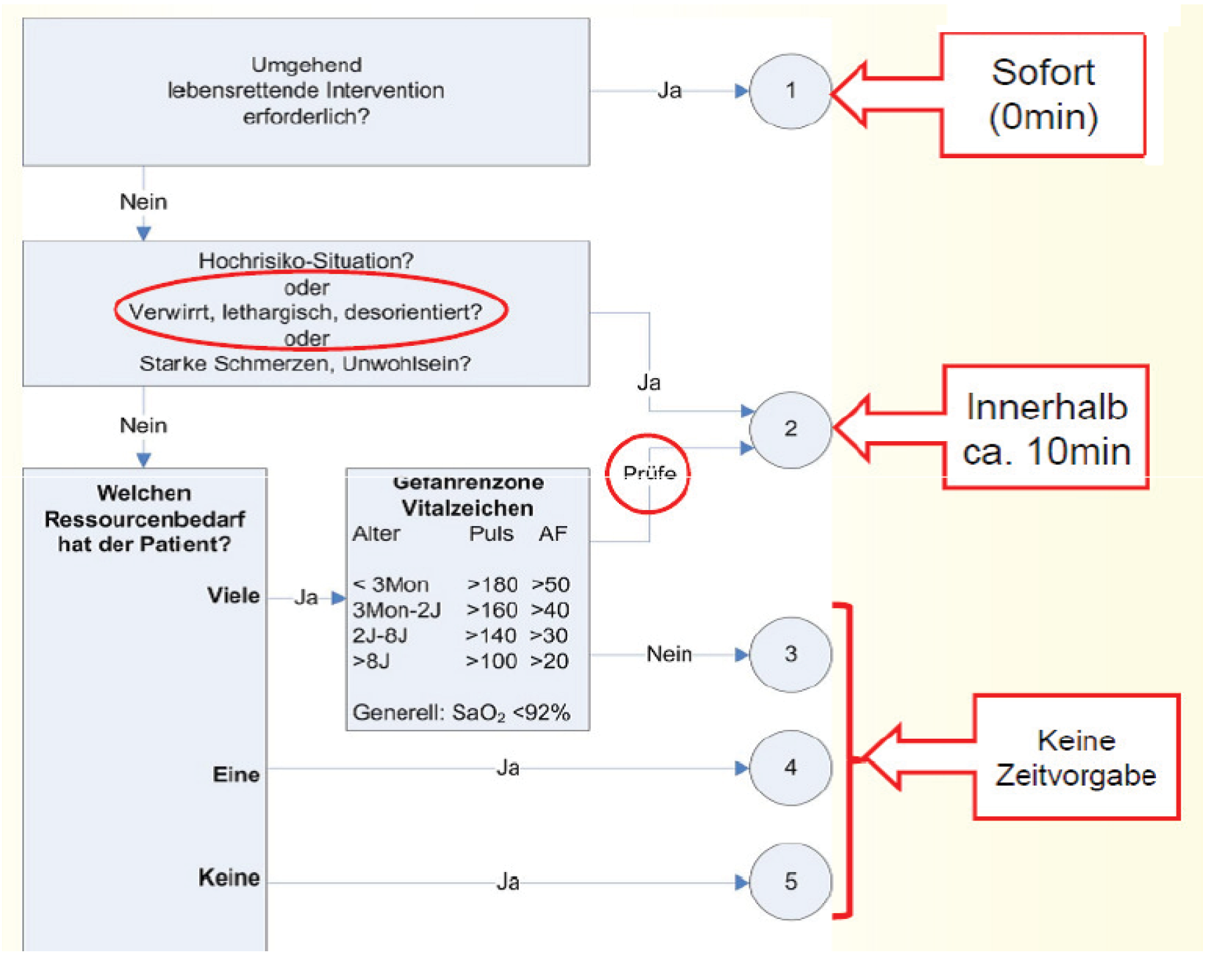

„Medizinische Notfallteams (MET) für Erwachsene. Wenn man die Überlebenskette des Kreislaufstillstands betrachtet, steht am Anfang die Früherkennung des zunehmend kritisch kranken Patienten und das Verhindern des Kreislaufstillstands. Wir empfehlen die Einführung eines MET, da damit niedrigere Zahlen von Atem-Kreislauf-Stillstand sowie höhere Überlebensraten verbunden sind. Das MET ist Teil eines Rapid-Response-Systems (RRS), das Mitarbeiterschulungen über die Symptome der Patientenverschlechterung, angemessenes und regelmäßiges Erheben der Vitalfunktionen der Patienten, klare Handlungsanweisungen (beispielsweise durch Alarmierungskriterien oder ein Frühwarnsystem) zur Unterstützung des Personals in der Früherkennung von sich verschlechternden Patienten, klare einheitliche Alarmierungswege für weitere Unterstützung und eine klinische Antwort auf solche Alarmierungen beinhaltet.“

Trotz der mittlerweile zunehmenden Umstellung der innerklinischen Notfallteams von primären „Reanimationsteams“ zu „medizinischen Notfallteams“ im Sinne eines MET besteht immer noch das Problem der Definition einer frühzeitigen „Alarmierungsschwelle“, der vorausschauenden Detektion einer unter Umständen nicht sofort wahrgenommenen oder „schleichenden“ Verschlechterung des Patientenzustandes. Die hierzu erforderliche konsequente und systematische Umsetzung einer Kriterien orientierten Krankenbeobachtung scheitert in vielen Krankenhäusern in den peripher-stationären Bereichen einerseits an der hierfür notwendigen angemessenen und qualifizierten personellen Ausstattung (insbesondere des Pflegedienstes) und andererseits an der konsequenten und systematischen Nutzung geeigneter Frühwarnsysteme.

Zwar werden beispielsweise in vielen operativen stationären Bereichen zur Überwachung von frisch operierten Patienten zeitweise sogenannte „Überwachungsblätter“ eingesetzt, auf denen Vitalparameter wie Puls, Blutdruck, Temperatur, gegebenenfalls Sauerstoffsättigung und Flüssigkeitsbilanz/Ausscheidung erfasst werden. Eine definierten Werten folgende Einschätzung des Patientenzustandes mit festgelegten Handlungsvorgaben für das hieraus resultierende Vorgehen gibt es häufig aber nicht. Die routinemäßige Nutzung von Early Warning Scores (EWS), die beispielsweise in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien schon eine lange Tradition haben, steckt in deutschen Kliniken häufig noch in den Kinderschuhen.

Schulung des Personals besonders wichtig

In wissenschaftlichen Untersuchungen konnte die protektive Wirkung solcher Kriterien orientierter Frühwarnsysteme nachgewiesen werden, so dass beispielsweise bereits seit 2011 im National Health Service in Großbritannien der „Modified Early Warning Score“ (MEWS) beziehungsweise der National Early Warning Score (NEWS) verpflichtend eingesetzt werden.

Die Stiftung Patientensicherheit aus der Schweiz kommt in Ihren „Empfehlungen zur Einführung und zum Betreiben eines Frühwarnsystems zur Detektion sich unbemerkt verschlechternder erwachsener Patienten“ aus dem Jahr 2018 zu der Forderung, dass die Einführung eines Frühwarnsystems, wie zum Beispiel des „MEWS“, mit der Analyse und Adaptation der innerklinischen Strukturen und Prozesse verbunden sein muss. Dabei muss besonderer Wert auf die Schulung und Begleitung des Personals bei der Einführung gelegt werden. Zwar gehen die Empfehlung von einer Nutzung eines Early Warning Systems bei allen erwachsenen Patienten aus, doch bietet es sich in der Praxis möglicherweise eher an, ein Frühwarnsystem in einem ersten Schritt in besonderen Überwachungsbereichen (IMC- und Wachstationen) oder in spezifischen Hochrisikodisziplinen einzuführen.

Die systematische Erfassung der zu überwachenden Vitalparameter erzeugt fraglos einen erhöhten Zeit- bzw. Arbeitsaufwand insbesondere beim Pflegepersonal, der bei der Einführung zu berücksichtigen ist. Dem steht aber der Gewinn an unmittelbarer Patientensicherheit und die Reduktion des Aufwandes bei zu spät erkannten Verschlechterungen des Patientenzustandes entgegen. Die Abwägung spricht für die strukturierte und zeitnahe Einführung eines solchen Frühwarnsystems.

Potenziale der Digitalisierung nutzen

Zur Reduzierung des personellen Aufwandes kann die Einführung geeigneter elektronischer Patientenakten und die Koppelung technischer Messsysteme mit der patientenbezogenen Dokumentation beitragen. Damit ergibt sich gegebenenfalls auch die Möglichkeit, elektronische Entscheidungsunterstützungssysteme zu nutzen, die aus den erhobenen Parametern automatisiert den patientenspezifischen Score ermitteln und eine gezielte Reaktion vorschlagen beziehungsweise selbst initiieren – zum Beispiel die Alarmierung des Medical Emergency Teams.

Auch wenn hier die Möglichkeiten der Digitalisierung noch einige Entwicklungen erwarten lassen und einzelne Hersteller von klinischen Patientenüberwachungssystemen Early Warning Scores bereits in ihre Software integrieren, so gehören in ein medizinisches Frühwarnsystem unbedingt auch ergänzend die Intuition und das „Bauchgefühl“ des erfahrenen Personals. Diese Faktoren müssen jederzeit Berücksichtigung finden, auch wenn die erhobenen Einzelparameter gegebenenfalls im ersten Moment unauffällig wirken.

Fazit

Studien zeigen, dass durch die systematische Nutzung von validierten Frühwarnsystemen bei allen Patienten und durch den Einsatz von medizinischen Notfallteams (MET) die Anzahl der Reanimationen und der Notfallverlegungen in die Intensivmedizin signifikant reduziert werden kann. Wir sollten deshalb unsere Bemühungen vorantreiben, die Voraussetzungen für den durchgängigen Einsatz solcher Frühwarnsysteme zu schaffen und unsere Versorgungsstrukturen in der innerklinischen Notfallversorgung entsprechend adaptieren.

Literatur

- Deutscher Rat für Wiederbelebung. Reanimation 2015 – Leitlinien kompakt. Ulm. 2015; 303.

- Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Care of deteriorating patients. Edinburgh: SIGN; 2014.

- Gao H, McDonell A, Harrison DA et al. Systematic review and evaluation of physiological track and trigger warning systems for identifying at-risk patients on the ward. Intensive Care Med. 2007; 33: 667-79.

- Mathukia C, Fan W, Vadyak K et al. Modified early warning system improves patient safety and clinical outcomes in an academic community hospital. Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives. 2015; 5: 26716.

- Hammond NE, Spooner AJ, Barnett AG et al. The effect of implementing a modified early warning scoring (MEWS) system on the adequacy of vital sign documentation. Australian Critical Care. 2013; 26: 18-22.

- Royal College of Physicians: National Early Warning Score (NEWS). Standardizing the assessment of acute illness severity in the NHS. London, RCP. 2012.

- Stiftung Patientensicherheit Schweiz. Empfehlungen zur Einführung und zum Betreiben eines Frühwarnsystems zur Detektion sich unbemerkt verschlechternder erwachsener Patienten. Zürich. 2018.

Meilwes M: Safety Clip: Early Warning Scores retten Leben – Systematische Erfassung und standardisierte Analyse von Vitalparametern führt zur prospektiven Verbesserung der Patientensicherheit. Passion Chirurgie. 2021 November; 11(11): Artikel 04_03.