Wie jeden Morgen betritt die Chefärztin der Unfallchirurgie die Klinik und freut sich auf einen Arbeitstag voller Herausforderungen. Was sie da noch nicht weiß, ist, dass der Tag mal wieder anders verlaufen wird als geplant. Ihre leitende Oberärztin steht bereits seit einigen Stunden im OP und versorgt gerade noch einen verunglückten Motorradfahrer.

Das kommt Ihnen bekannt vor? Ja, das ist Alltag in der Unfallchirurgie. Was jedoch auch im Jahr 2021 noch immer nicht Alltag ist, sind die Protagonistinnen der Geschichte.

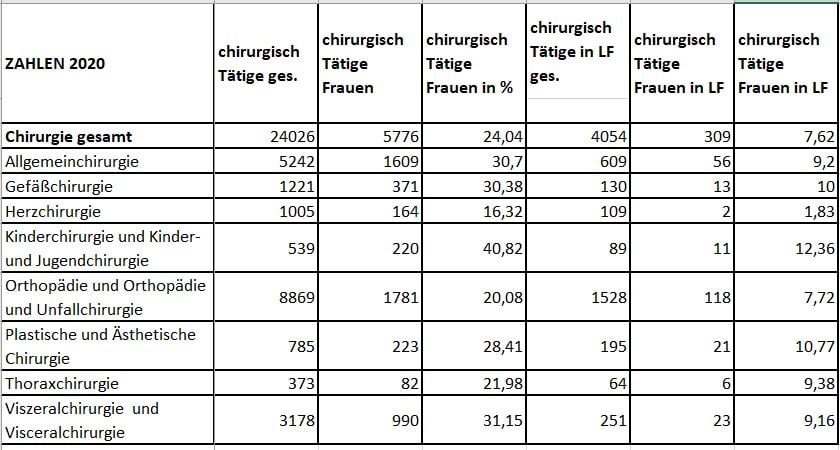

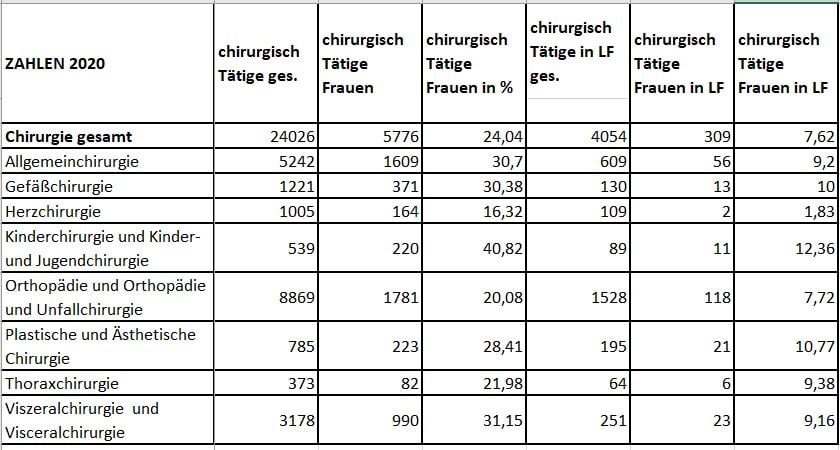

Frauen in diesen Positionen gibt es nach wie vor kaum. In den meisten westlichen Ländern sind Frauen in Leitungsfunktionen unterrepräsentiert [1,2]. Schaut man sich den Anteil der Studentinnen und die Zahl der Ärztinnen in Weiterbildung an, ist das nicht nachvollziehbar. Die wenigsten chirurgisch ausgebildeten Frauen erreichen eine Leitungsfunktion. Im Fachbereich der Chirurgie sind seit Jahren weniger als zehn Prozent der Führungspositionen von Frauen besetzt – Tendenz gleichbleibend (Tabelle 1).

Tab. 1: Zahlen der stationär tätigen Ärztinnen und Ärzte, Stand 31.12.2020; Quelle: https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Statistik_2020/Tabelle_7-Stationaer_taetige_AErztinnen_AErzte_nach_Gebietsbezeichnungen_und_Altersgruppen.pdf

Das liegt nicht an fehlender Kompetenz, vielmehr wird vor allem in der Chirurgie an alten Strukturen und Vorstellungen festgehalten. Es mangelt an intelligenten Arbeitszeitmodellen, junge Kolleginnen werden im Alltag immer wieder entmutigt und finden kaum Vorbilder.

Das liegt nicht an fehlender Kompetenz, vielmehr wird vor allem in der Chirurgie an alten Strukturen und Vorstellungen festgehalten. Es mangelt an intelligenten Arbeitszeitmodellen, junge Kolleginnen werden im Alltag immer wieder entmutigt und finden kaum Vorbilder.

Chirurginnen vernetzen sich

Die Gründung des Vereins „Die Chirurginnen e.V.“ war die logische Konsequenz daraus.

Bereits 2012 wurde von Prof. Dr. Katja Schlosser auf Facebook und Xing ein Chirurginnen-Netzwerk ins Leben gerufen. Aus diesem entstand zu Beginn dieses Jahres der gemeinnützige Verein „Die Chirurginnen e.V.“ Innerhalb der ersten drei Monate hatten sich bereits über 500 Chirurginnen verschiedener Fachrichtungen und 100 Studentinnen angemeldet, die nun die Ziele des Vereins mit Begeisterung mittragen und mitgestalten.

Erstes Ziel ist es, Frauen in der Chirurgie sichtbar zu machen. Hierzu zählt zunächst einmal ein bewusster Umgang mit Sprache. Es ist nicht mehr akzeptabel, sich mitgemeint zu fühlen. Konsequentes Gendern verändert Bilder im Kopf und macht Frauen gleichberechtigt sichtbar.

Innerhalb des Vereins kommunizieren wir über den Messengerdienst Siilo®. Hier besprechen die Kolleginnen in Chatgruppen fachliche Fragen und spezielle operative Techniken. Außerdem werden auf Siilo® Informationen ausgetauscht, Fortbildungen empfohlen und Fallbeispiele, neue Leitlinien und berufspolitische Sachverhalte diskutiert. In einem geschützten Rahmen werden zwischenmenschliche Probleme und Schwierigkeiten im Berufsalltag besprochen. Die Plattform wird sehr aktiv genutzt und die Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen, ist überwältigend.

Mit Mentoring zum Erfolg

Als Grundlage für eine fundierte Karriereplanung haben wir für unsere Mitglieder ein Mentoringprogramm etabliert. Mentees werden über einen festen Zeitraum von zunächst zwei Jahren begleitet. Die Mentorinnen werden durch regelmäßige professionelle Supervision unterstützt und treffen sich online zum Austausch. So profitieren alle Beteiligten von diesem Projekt. Im Juni begannen zusätzliche Coaching-Workshops und Führungsseminare sowie Kommunikationstrainings, die den Mitgliedern des Vereins mehr Sicherheit im Auftreten vermitteln.

Gerade die Chirurgie ist für Ärztinnen und Ärzte oft extrem herausfordernd. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Burnout eine häufige Diagnose unter medizinischem Personal ist [3]. Ob wir mit dieser Belastung gut zurechtkommen, ist von vielen äußeren Faktoren abhängig, aber auch durch uns selbst beeinflussbar [4]. Wir haben daher das Thema Resilienz als einen wichtigen Bestandteil der internen Diskussion und Förderung aufgegriffen. Resilienz kann erlernt werden. Wir bieten in Zusammenarbeit mit externen und internen Spezialistinnen und Spezialisten auf diesem Gebiet Schulungen an.

In einer Online-Akademie des Vereins gibt es monatliche, für Mitglieder kostenfreie Vorträge aus allen Fachbereichen, wobei wir dort vor allem praxisrelevante Themen berücksichtigen. Diese Fortbildungen sind CME-zertifiziert.

Potenziale erkennen – Nachwuchs fördern

Nachwuchschirurginnen brauchen für ihre Entscheidungen und Karriereplanung weibliche Vorbilder. In unserem Verein bekommen Frauen von der interessierten Studentin bis zur Chefärztin eine Stimme. Mit einem „Du“ begegnen wir uns in der Diskussion auf Augenhöhe und schaffen einen angstfreien Raum, der Lernen und Austausch ermöglicht. Junge Chirurginnen in der Weiterbildung zu unterstützen und ihnen zu helfen, sich im Alltag sicher zu fühlen, ist uns ein großes Anliegen. So gibt es zum Beispiel eine Nachtdienstchatgruppe, an die sich junge Kolleginnen in ihren ersten Diensten wenden können.

OPIDS – Operieren in der Schwangerschaft

Wir konnten bereits in der Gründungsphase Dr. Maya Niethard und Dr. Stefanie Donner für eine Zusammenarbeit gewinnen. Beiden Chirurginnen ist es zu verdanken, dass ein Positionspapier zu „Operieren in der Schwangerschaft“ entstand, das Handlungsempfehlungen im Einklang mit der aktuellen Gesetzeslage beinhaltet [5]. Es ist ebenso richtungsweisend für schwangere Chirurginnen wie für Ihre Vorgesetzten. Schwangere sind ein Teil der Arbeitswelt, auch in den chirurgischen Fächern, und ihr Arbeitsplatz muss so gestaltet werden, dass sie ihre operative Ausbildung fortführen können.

Keine Ausnahme – Familie und Beruf

In den chirurgischen Fachverbänden werden Frauen, die sich engagieren wollen, häufig auf das Ressort Beruf und Familie verwiesen, als würde dies ausschließlich Frauen betreffen. Dies ist nicht mehr zeitgemäß. Auch junge Väter haben Interesse an der Elternzeit und möchten ihre Kinder aufwachsen sehen. Care-Arbeit liegt in der Verantwortung beider Elternteile. Eine amerikanische Beobachtungsstudie von 2014 stellte heraus, dass Ärztinnen deutlich häufiger Partnerschaften führen, in denen sie einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, während der Partner eine Vollzeitstelle hat (44,9 zu 85,6%). Zudem waren die Ärztinnen im Durchschnitt 8,5 Stunden pro Woche mehr mit häuslicher Care-Tätigkeit beschäftigt als ihre männlichen Kollegen [6]. Dies trifft auf Chirurginnen in Deutschland genauso zu. Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung von Leitfäden für intelligente Arbeits- und Teilzeitmodelle und deren Integration in die fachliche Weiterbildung. Zu viele Frauen scheitern heutzutage noch an dieser oftmals herbeigeredeten Hürde. Wir verlieren so nach wie vor sehr gut ausgebildete Chirurginnen.

Wir lernen im Verein „Die Chirurginnen e. V.“ jeden Tag Frauen kennen, die unsere Passion für die Chirurgie teilen. Unser Ziel ist die Gestaltung eines gleichberechtigten Arbeitsumfelds. Nur wenn es uns gelingt, bei den Frauen die Begeisterung für dieses vielseitige und spannende Fach der Medizin zu wecken und zu erhalten, werden wir auf lange Sicht das Nachwuchsproblem lösen können.

Literatur

[1] Xepoleas, M.D., Munabi, N.C.O., Auslander, A. et al. The experiences of female surgeons around the world: a scoping review. Hum Resour Health 18, 80 (2020)

[2] Kilminster S, Downes J, Gough B, Murdoch-Eaton D, Roberts T. Women in medicine–is there a problem? A literature review of the changing gender composition, structures and occupational cultures in medicine. Med Educ. 2007 Jan;41(1):39–49. doi: 10.1111/j.1365-2929.2006.02645.x. PMID: 17209891.

[3] Murden F, Bailey D, Mackenzie F, Oeppen RS, Brennan PA. The impact and effect of emotional resilience on performance: an overview for surgeons and other healthcare professionals. Br J Oral Maxillofac Surg. 2018 Nov;56(9):786–790. doi: 10.1016/j.bjoms.2018.08.012. Epub 2018 Sep 13. PMID: 30220608.

[4] Jackson D, Firtko A, Edenborough M (2007) Personal resilience as a strategy for surviving and thriving in the face of workplace adversity: a literature review. J Adv Nurs 60(1):1–9

[5] https://www.opids.de/fileadmin/user_upload/OPIDS/Dokumente/Tools/Positionspapier_OPidS_FINAL.pdf

[6] S Jolly et al. Gender differences in time spent on parenting and domestic responsibilities by high-achieving young physician-researchers Ann Intern Med, 160 (2014), pp. 344–353

Korrespondierende Autorinnen

Dr. Silke Mertmann

Oberärztin Allgemein- und Viszeralchiurgie Klinikum Villingen-Schwenningen

Klinikstr. 11

78052 Villingen-Schwenningen

silke.mertmann@sbk-vs.de

Prof. Katja Schlosser

Chefärztin Allgemein-, Viszeral- und Gefässchirurgie Agaplesion Evangelisches Krankenhaus

Mittelhessen Giessen

Hanna Bedürftig

Sektionsleiterin Gefäßchirurgie

Agaplesion Evangelisches Krankenhaus

Mittelhessen Giessen

Dr. Julia Gump

Oberärztin Allgemein- und Viszeralchirurgie Klinikum

Neumarkt

Dr. Susanna Ostendorf

Oberärztin Orthopädische Chirurgie St. Marienhospital

Borken

Mertmann S, Schlosser K, Bedürftig H, Gump J, Ostendorf S: Die Chirurginnen – Gemeinsam einfach besser. Passion Chirurgie. 2021 September; 11(09): Artikel 09_01.