Dieser Artikel erschien am 28. Mai 2023 im Wissensteil der Welt am Sonntag. Er galt unter den Einsendungen für den BDC-Journalistenpreis 2023 als einer der Favoriten.

„Der bestrahlte Patient“, „Plastische Chirurgie“, „Robotik an der Wirbelsäule“ – die Programmpunkte des Deutschen Chirurgie-Kongresses, der 2023 in München tagte, klangen interessant, aber weitgehend erwartbar. Ein Thema jedoch stach sofort ins Auge: „Prähabilitation – sinnhaft oder Lifestyle?“. Fast hätte man dahinter einen Druckfehler vermuten können; die „Rehabilitation“, kurz Reha, gehört schließlich zum Standardrepertoire bei operativen Eingriffen. Aber „Prähabilitation“?

Tatsächlich handelt es sich dabei um ein eigenes Therapiekonzept, das in der Chirurgie derzeit ziemlich im Trend liegt – ohne deswegen nur Lifestyle zu sein. Das Kofferwort setzt sich aus „Präoperativ“ und „Rehabilitation“ zusammen, womit auch schon klar wird, worum es im Wesentlichen geht. Nämlich darum, „das Komplikationsrisiko zu verringern und dafür zu sorgen, dass sich Patienten nach der Operation möglichst schnell wieder erholen“, erklärt Natascha Nüssler, Chefärztin an der München-Klinik Neuperlach und Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Ihr Chirurgenkollege Tim Vilz vom Universitätsklinikum Bonn verwendet gern ein Beispiel aus dem Sport, um das Konzept zu veranschaulichen: „Niemand würde einen Marathon ohne Ernährungsumstellung und Training und auch nicht ohne eine entsprechende psychische Vorbereitung angehen“, sagt er. „Das sollte man auch bei einer schweren OP so handhaben – denn die verlangt uns ebenfalls viel ab.“ Vilz arbeitet als Bauchchirurg mit dem Schwerpunkt „chirurgische Onkologie“, er ist außerdem Koordinator für die kommende Leitlinie, wie man Patienten mit Krebserkrankungen im Magen-Darm-Trakt perioperativ behandelt – also vor, während und nach dem operativen Eingriff. Dabei spielt die Prähabilitation eine zentrale Rolle.

Geht es nach Vilz, kann man deren Maßnahmen jedoch nicht nur in der Bauchchirurgie anwenden, sondern – mit entsprechenden Anpassungen – auch auf andere chirurgische Fachdisziplinen übertragen, zum Beispiel auf die Lungen-, Gefäß- oder Kinderchirurgie. Auch die Herzchirurgie zählt dazu. Das zeigte unlängst eine Studie, die von einem Forscherteam um die Kardiologin Claudia Walther vom Uniklinikum Frankfurt am Main an 170 Bypass-Patienten durchgeführt wurde. Die eine Hälfte von ihnen absolvierte vor dem Eingriff ein zweiwöchiges Ergometer- und Gymnastik-Training, die andere nicht. Nach der OP durchliefen beide Gruppen ein dreiwöchiges Reha-Programm – ohne Unterschiede. Es zeigte sich jedoch, dass die Prähabilitations-Patienten später bei typischen Alltagsbelastungen deutlich besser abschnitten. So legten sie in einem sechsminütigen Gehtest 30 bis 40 Meter mehr zurück. Und als es darum ging, von einem Stuhl aufzustehen, einmal um ihn herumzulaufen und sich wieder hinzusetzen, stellten sie sich ebenfalls geschickter an. Insgesamt deuteten alle Ergebnisse darauf hin, dass ihre Lebensqualität wesentlich höher war als in der Kontrollgruppe.

Kürzer im Krankenhaus

Wirkt sich eine Prähabilitation auch positiv auf die Komplikationsrate und Verweildauer im Krankenhaus aus? Walther und ihr Team haben das wissenschaftliche Datenmaterial zu diesem Thema ausgewertet. Ergebnis: Mit einer Prähabilitation lässt sich nach einer Herz-OP ungefähr ein Tag Klinikaufenthalt einsparen. Und das Risiko für Vorhofflimmern nimmt bei den jüngeren, nicht aber bei den älteren Patienten ab – die ja besonders oft am Herzen operiert werden. Hier erscheint der Nutzen einer Prähabilitation also sehr überschaubar. Der Bonner Mediziner Vilz verweist diesbezüglich auf die „bislang dürftige Datenlage“, auch bei den Operationen im Bauchraum. Als gesichert gelte, dass die Patienten nach dem Eingriff belastbarer seien, wenn sie vorher eine Prähabilitation durchlaufen haben. „Doch ob die Komplikationsrate dadurch heruntergeht, können wir bislang nicht definitiv sagen“, sagt Vilz.

Allerdings könnte sich das schon bald ändern, denn die wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich hat gewaltig an Fahrt aufgenommen. Zumindest lässt sich bereits heute die Zielgruppe einkreisen. Anders, als es die Frankfurter Studie vermuten ließe, dürften jüngere und gesunde Patienten in der Regel weniger von einer Prähabilitation profitieren – einfach deshalb, weil sie noch relativ fit sind. Den größten Effekt erzielt die vorbeugende Therapie bei Menschen, auf die eines oder mehrere der folgenden Kriterien zutreffen: Über 65 Jahre alt, fehlernährt, körperlich inaktiv, Raucher und durch die Diagnose psychisch belastet. Das sind keine Randgruppen: In den deutschen OP-Sälen dürften jährlich Tausende liegen, denen eine Prähabilitation Gutes täte.

Wie diese Vorbereitung konkret aussehen kann, erläutert Vilz am Beispiel eines Patienten mit Mastdarmkrebs: „Idealerweise sollte er mit dem Stellen der Diagnose ein Sportprogramm ausgearbeitet bekommen, und er braucht eine Ernährungsberatung, weil er sich künftig betont proteinreich ernähren sollte.“ Von großer Bedeutung sei aber auch die psychologische Betreuung des Patienten. „Denn nach einer Tumordiagnose“, sagt Vilz, „reagieren viele Menschen verständlicherweise mit einer reaktiven Depression“.

Am Uniklinikum in Leipzig laufen derzeit Studien, in denen Krebspatienten zu Hause an einem Online-Sportprogramm teilnehmen, um an ihrer Leistungsfähigkeit für die bevorstehende Operation zu arbeiten. Sie nutzen dabei „Weareables“, also tragbare Geräte wie Brustgurte und Smartwatches, die ihre Vitalwerte messen – Puls, Blutdruck, Atemfrequenz. Auf diese Weise kann dann ein Sportmediziner kontrollieren, ob die Belastung in Ordnung ist oder nachjustiert werden muss; etwa, wenn der Patient gerade eine Chemotherapie macht. Zudem werden in Leipzig die Blutwerte untersucht, um beispielsweise einen Eisenmangel aufzudecken. Es gibt allerdings auch Kritik an der Prähabilitation. Ein oft vorgebrachtes Gegenargument lautet: Man habe nicht die Zeit dafür. Denn die anstehenden Eingriffe seien in der Regel zu dringend, als dass man sie verschieben dürfte, um den Patienten in den Wochen davor noch prähabilitativ aufzubauen. Diesen Einwand hört man gerade in der Onkologie recht häufig. „Hier glauben die Patienten oftmals selbst: „Oh Gott, ich hab Krebs und muss jetzt so schnell wie möglich operiert werden“‘, berichtet die Münchner Chefärztin Natascha Nüssler.

Zeit für die Prähabilitation nehmen

Doch diese Eile ist allenfalls bei Notfalloperationen angezeigt. Ansonsten zeigen gerade Studien an Krebspatienten, dass der Zeitfaktor – wenn es um Wochen geht – nicht so relevant ist, wie oft behauptet wird. Im Gegenteil: Das Risiko für einen geschwächten, unterernährten Krebspatienten ist bei einer OP viel größer, wenn man ihn nicht zuvor aufpäppelt. Und die Perspektiven eines Rauchers, dem ein Bypass gelegt werden soll, sind ebenfalls besser, wenn man ihn auf einen Nikotinentzug vorbereitet. „Es sollte nicht das Ziel sein, möglichst schnell zu operieren“, betont Nüssler. „Vielmehr geht es darum, den Patienten möglichst zum optimalen Zeitpunkt zu operieren, sodass er sich schnell erholt und seine Krankheit erfolgreich behandelt wird.“ Vor diesem Hintergrund könne es durchaus sinnvoller sein, die OP ein paar Wochen nach hinten zu verschieben.

Ein weitaus größeres Problem hat die Prähabilitation damit, dass sie bisher – mit Ausnahme der orthopädischen Eingriffe – in der medizinischen Versorgung nicht etabliert ist. Was nicht zuletzt daran liegt, dass sie aufwendig und entsprechend kostspielig ist. Die Krankenkassen wären zur Kostenübernahme bereit, wenn wirklich klar ist, dass ein bestimmter Patient mit seiner spezifischen Krankengeschichte von einer Prähabilitation profitieren würde. „Doch so weit sind wir noch nicht“, sagt Vilz. Es gebe daher noch nahezu keine ausgewiesenen Prähabilitation-Ambulanzen oder -Kliniken. Immerhin bieten die München-Klinik sowie einige Unikliniken – oft im Rahmen von Studien – entsprechende Konzepte an, etwa in Bonn, Leipzig, Frankfurt am Main oder Mannheim. Wer dort nicht in Behandlung ist, sollte mit seinen behandelnden Ärzten besprechen, was er im Vorfeld des Eingriffs tun kann. Einfach nur darauf zu warten, dürfte in vielen Fällen die schlechteste Option sein, weil es häufig bedeutet, dass die Patienten zu Hause sitzen, über ihre Krankheit und Perspektiven grübeln. Eine Prähabilitation gibt ihnen dagegen die Möglichkeit, sich aktiv auf die OP vorzubereiten. „Die meisten Patienten wissen in Anbetracht dieser Alternativen ziemlich schnell, was sie zu tun haben“, sagt Vilz. „Die Prähabilitation besitzt in der Regel eine große Akzeptanz.“ Und ansonsten gibt es ja noch den Marathon-Vergleich, um sie zu überzeugen.

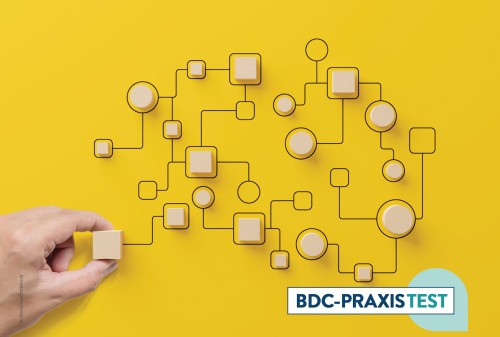

Vorbereitung ist AllesDIE FÜNF SÄULEN DER PRÄHABILITATION |

|

|

|

|

|

Ernährung Am OP-Tag nüchtern zu bleiben, gilt mittlerweile als überholt. Laut einem von internationalen Forschern entwickelten Konzept dürfen Patienten bis zu sechs Stunden vorher normal essen. Zudem erhalten sie bis zu zwei Stunden vorher eine glukosehaltige Nährlösung, etwa Apfelsaft oder Eistee, um die postoperative Stressantwort des Körpers zu reduzieren. 12 Wochen dauerte es in einer Studie zu Hüftgelenk-OPs, bis Patienten ohne Prähabilitation so viel Kraft und Funktionalität wiedererlangt hatten wie Prähabilitation-Patienten. |

|

|

Tabak- und Alkoholentzug

Raucher haben nach größeren OPs ein doppelt so hohes Risiko für tiefe Wundinfektionen und häufiger Probleme mit der Narkose. Für regelmäßige Alkoholkonsumenten gilt Ähnliches. Hier empfiehlt sich Enthaltsamkeit, am besten ab vier Wochen vor dem Eingriff. |

|

Bewegung Ältere Patienten haben oft nur noch wenig Muskelmasse. Ihnen wird vor bestimmten OPs dazu geraten, öfter Treppen zu steigen und zwei bis drei Mal pro Woche flott spazieren zu gehen. Physiotherapeuten können ihnen zudem zeigen, wie man die Muskeln im Alltag trainiert. |

Dr. Jörg Zittlau

Wissenschaftsjournalist

Bremen

Chirurgie

Zittlau J: Vor dem Eingriff ist nach dem Eingriff. Passion Chirurgie. 2024 Januar/Februar; 14(01/02): Artikel 03_02.

Weitere Artikel zur Prähabilitation finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Fachgebiete | Fachübergreifend.