01.05.2023 Neurochirurgie

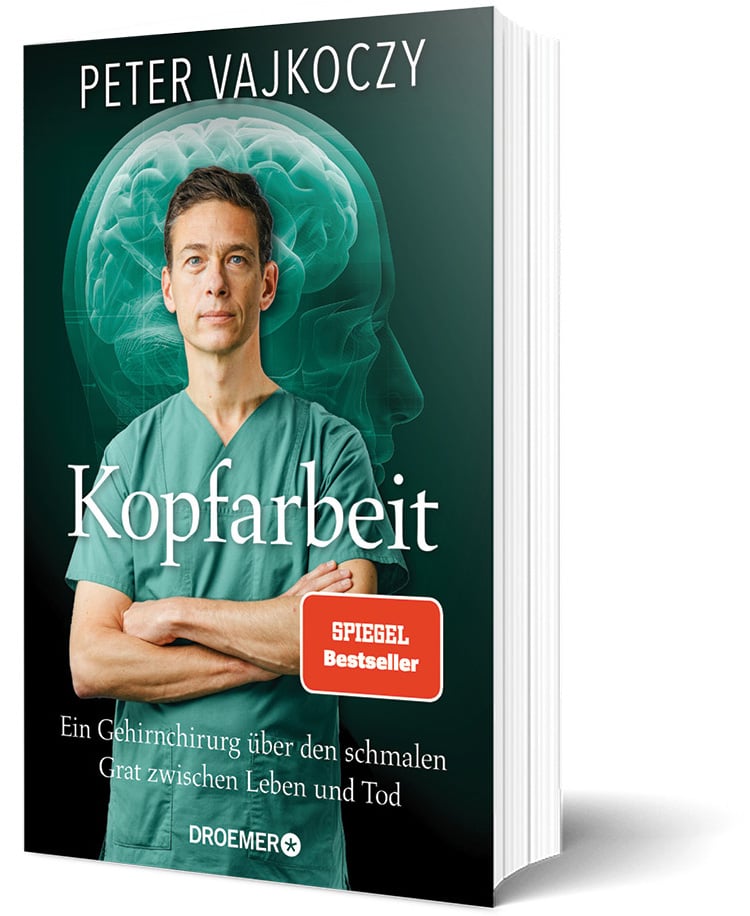

Kopfarbeit – Ein Gehirnchirurg über den schmalen Grat zwischen Leben und Tod

In seinem Buch „Kopfarbeit“ will Peter Vajkoczy seine Faszination für das Gehirn weitergeben und die Leidenschaft für die Neurochirurgie wecken, ein Fach, in dem noch so viele Fragen offen, so viele Zusammenhänge ungeklärt sind, das sich zugleich aber mit einer schier unglaublichen Rasanz weiterentwickelt.

Im Folgenden lesen Sie das Vorwort des Buches, das vielleicht Lust auf mehr macht.

Sie hatte schwere Symptome, Schwierigkeiten, sich zu bewegen; immer wieder traten Schwindelgefühle auf und zeitweise konnte sie nicht einmal mehr sprechen. Ein MRT ergab, dass die 35-jährige Singer-Songwriterin Pam Reynolds ein großes Aneurysma im Gehirn hatte. Ein Aneurysma ist eine krankhafte Aussackung einer Arterie, in diesem Fall einer besonders wichtigen, tief im Gehirn, nahe dem Hirnstamm. Es drückte auf andere sensible Bereiche, daher die Ausfallerscheinungen, und es drohte jederzeit zu platzen: Das wäre ihr sicherer Tod. Die Chance, eine Operation in dieser Region zu überleben, war gleich null.

Es gab eine winzig kleine Hoffnung, an die zu klammern in etwa so viel bedeutete, als würde man sich an einem Blatt, das an der Wasseroberfläche treibt, festhalten wollen, um sich vor dem Ertrinken zu retten, zumindest klang es nicht weniger abstrus: Hypothermic cardiac standstill, so die Fachbezeichnung. Eine extrem selten durchgeführte Operationstechnik. Man würde die Patientin in einen Zustand versetzen, in dem sie klinisch tot war, Herzstillstand durch Unterkühlung. Keine Atmung mehr, keine Hirnaktivität während des Eingriffs, kein Blut mehr im Gehirn – absoluter Stillstand. Nur unter diesen extremen Bedingungen könnte eine Operation gelingen. Pam Reynolds sollte sich also in den klinischen Tod versetzen lassen, um zu überleben – sofern man es denn schaffen würde, sie auch wieder ins Leben zurückzuholen. Falls ja, und falls die Operation gelingen sollte, gab es Hoffnung, wieder ein normales Leben führen zu können.

Das war 1991. Pam Reynolds hat sich an diesem Blatt festgehalten, und sie ging nicht unter. Ihr Fall machte noch aus einem anderen Grund weltweit Schlagzeilen. Nach der Operation berichtete sie von einer Nahtoderfahrung. Sie konnte zahlreiche Details von der Operation, von den Gesprächen im OP-Saal wahrheitsgetreu wiedergeben; sie konnte einzelne Instrumente beschreiben, die zum Einsatz gekommen waren. Doch all das hatte sich ereignet, als sie, permanent überwacht, ohne jegliche Hirnaktivität auf dem OP-Tisch lag – die Ohren verschlossen, die Augen abgedeckt. Eine spektakuläre, schier unglaubliche Geschichte, die die Frage, ob es so etwas wie eine Seele gibt, weiter befeuert hat. Eine schlüssige Erklärung für Reynolds’ Berichte gibt es bis heute nicht. Reynolds hat diesen Eingriff 20 Jahre ohne große Beeinträchtigungen überlebt.

Robert F. Spetzler hieß der Neurochirurg, der sich an diese Operation gewagt hatte. Es war nicht seine erste dieser Art. Als junger Neurochirurg las ich ein Buch über seine Arbeit am Barrow Neurological Institute in Phoenix, The Healing Blade hieß es, die heilende Klinge, und ich war absolut fasziniert. Das liegt nun deutlich mehr als 20 Jahre zurück. Damals gab es weltweit kaum eine Handvoll Ärzte, die diesen Eingriff wagten, und Spetzler war einer der Pioniere. Er hat die meisten Operationen dieser Art durchgeführt – mit den geringsten Todesraten. Spetzler wurde in einem Dorf bei Würzburg geboren und ist im Alter von elf Jahren Anfang der 1950er-Jahre mit seiner Familie in die USA ausgewandert. Er war ein guter Freund meines inzwischen verstorbenen früheren Chefs am Universitätsklinikum Mannheim. Über diesen Kontakt habe auch ich ihn später kennengelernt und einige Male in Phoenix besucht. Dort leitete er lange Zeit die Neurochirurgie am Barrow Neurological Institute, das als eine der weltweit größten Einrichtungen zur Erforschung und Behandlung neurologischer Krankheiten gilt. Mit den Jahren ist er auch für mich ein Freund und Mentor geworden, und wir halten noch immer Kontakt.

Heute werden keine Standstill-Operationen mehr durchgeführt. So hilfreich der Zustand bei der Operation sein mag, so schwierig ist er danach zu beherrschen. Die Aufwärm- und Aufwachphase war jedes Mal ein hochriskantes Vabanquespiel, das oft irreparable Schäden bei den Betroffenen hinterließ.

Wir verfügen in unseren modernen Operationssälen inzwischen über so ausgefeilte bildgebende Verfahren, computergesteuerte Techniken und neue, minimalinvasive Operationstechniken, dass wir ganz andere Möglichkeiten haben und auch ohne völligen Stillstand in Regionen operieren können, die lange als inoperabel galten. Die Suche nach neuen Methoden und das Bangen nach jeder Operation, ob auch keine Folgeschäden bleiben, hat sich freilich nicht geändert. Auch heute noch warten wir Neurochirurgen nach jeder Operation beim Patienten und zählen die zähen Minuten bis zum Erwachen, bis wir prüfen können, ob sie sich noch bewegen und ob sie sprechen können.

Doch was mich vor allem an der Lektüre des Buchs von Robert Spetzler in Aufruhr versetzte, war seine Haltung – sein Mut, nichts unversucht zu lassen, solange für seine Patienten noch der Hauch einer Chance bestand. Und sein Wille, die Grenzen unseres Wissens ständig zu erweitern, aus jedem Rückschlag zu lernen. Auch wenn ich damals noch nicht im gleichen Umfang nachempfinden konnte wie heute, wie sehr einen jeder Fall mitnimmt, der nicht glücklich ausgeht, der mit schweren Schäden oder gar dem Tod endet, so war mir doch bewusst, dass hier jemand war, der das in Kauf nahm, um vielleicht anderen zu helfen. Diese Haltung wollte ich mir zum Vorbild nehmen, sie prägt mich bis heute.

„Die Neurochirurgie ist ein Pakt zwischen dem Allerschönsten und dem Allerschrecklichsten“, so drückt es der Neurochirurg Aaron A. Cohen-Gadol von der Indiana University School of Medicine aus. Ich werde diesen Satz in diesem Buch noch einige Male zitieren müssen, denn ich werde bewusst auch von Operationen berichten, die nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben, von Patientinnen und Patienten, denen wir nicht helfen konnten, oder solchen, die nach dem Eingriff mit schwersten Beeinträchtigungen zurechtkommen müssen. Manchmal liegen nur ein paar Minuten oder Sekunden zwischen der Freude über eine gelungene Operation und dem Entsetzen, wenn es plötzlich zu einer Nachblutung kommt. Es wird schnellstmöglich nachoperiert, aber der Patient stirbt trotzdem, oder er ist am Ende behindert. Keine noch so große Routine führt je dazu, solche Vorfälle leicht wegzustecken. Sorgen, Ängste und Zweifel sind in unserem Beruf ständige Begleiter.

Doch zugleich ist die Neurochirurgie eben auch der Pakt mit dem Allerschönsten. Die zahlreichen Fälle, in denen es gelingt, Tumore oder gefährliche Gefäßveränderungen zu entfernen oder Betroffenen mit Erkrankungen, die noch vor Kurzem zu komplex erschienen, um operiert zu werden, doch noch ihre Lebensqualität zurückgeben zu können, sind ein Geschenk und zugleich Ansporn für das gesamte neurochirurgische Team. So oft werde ich nach meiner Arbeit gefragt, wie man als Neurochirurg solche Operationen erlebt, aber auch wie man als Mensch mit den Herausforderungen und Niederlagen zurechtkommt, wie sehr einen die Schicksale der Patientinnen und Patienten persönlich treffen. Anhand ausgewählter Fälle, die jeweils besondere Aspekte berühren, will ich Ihnen in diesem Buch eine Antwort geben.

Und dann ist da noch das menschliche Gehirn selbst, das uns Bewunderung abringt – seine Fragilität und Verletzbarkeit, aber auch seine verblüffende Fähigkeit zu regenerieren. Wer immer zum ersten Mal während einer Operation einen Blick auf das menschliche Gehirn werfen darf, reagiert bei seinem Anblick mit Bewunderung. Das weiß-rosa-grau schimmernde Organ mit seiner komplexen Anatomie bietet ein höchst ästhetisches, völlig unblutiges und friedliches Bild. Unser Gehirn ist das Ergebnis der Evolution von Millionen von Jahren. Hundert Milliarden winziger Zellen, die in ihrer Gesamtheit und in ihrem Zusammenwirken die Schaltzentrale eines Menschen ergeben, das Headquarter seiner Persönlichkeit. In gesundem Zustand sieht das Gehirn bei jedem ähnlich aus, und doch ist es wie ein Fingerabdruck stets einzigartig. Die Strukturen des Gewebes, die feinen und feinsten Gefäße, ihre Verzweigungen, und wie alles zusammenspielt, einen Sinn ergibt. Man empfindet unwillkürlich und jedes Mal neu Respekt vor diesem erhabensten Ergebnis der Schöpfung, das da vor einem pulsiert. Und in einem bin ich mir sicher: Im neurochirurgischen OP-Saal wird man nicht eine Person finden, die diese Begeisterung nicht teilt und es nicht als Privileg empfinden würde, hier arbeiten zu dürfen.

Diese faszinierende Struktur mit all ihren Funktionen, von denen so viele noch nicht ergründet sind, ist unser tägliches Arbeitsfeld, so spannend wie herausfordernd. Sie umfasst, was uns als Menschen ausmacht, das zentrale Nervensystem – das Gehirn und seine „Verlängerung“, das Rückenmark, das periphere Nervensystem, alle Nervenfasern, die sich außerhalb davon netzartig durch den gesamten Körper ziehen. Das eine könnte ohne das andere nicht existieren. Das Nervensystem bestimmt unser Sein und Dasein. Seine Intaktheit ist Voraussetzung dafür, dass wir Arme und Beine bewegen, sprechen und kommunizieren können, emotional, aber doch beherrscht sind, denken, fühlen, Informationen speichern oder vergessen, lieben und Glück empfinden, oder auch das Gegenteil.

Und damit ist das wichtigste Ziel, das ich mit diesem Buch verfolge, umrissen: die Faszination für all dies weiterzugeben, die Leidenschaft für ein Fach, in dem noch so viele Fragen offen, so viele Zusammenhänge ungeklärt sind, das sich zugleich aber mit einer schier unglaublichen Rasanz weiterentwickelt, mit immer noch eindrucksvolleren Möglichkeiten. Ich möchte von den innovativen technischen Mitteln berichten, die wir heute haben, und möglichst viele Menschen dafür begeistern. Sie werden miterleben, wie Wach-OPs ablaufen und welche Chancen sie bieten, Sie werden die Möglichkeiten der digitalen Neurochirurgie, Operationen in Multifunktions-OP-Sälen mit High-Performance-Teams und vielfältiger Bildunterstützung kennenlernen, Sie werden von seltenen Erkrankungen erfahren, die lange als unbeherrschbar galten, von Erfolgen und Komplikationen. Und vor welchen Aufgaben und Herausforderungen wir dabei als Forschende, Lehrende und Mentoren in diesem dynamischen Feld stehen. Aber auch, wie die Covid-19-Pandemie sich auf unsere Arbeit und die Operation einer jungen Patientin ausgewirkt hat.

Hirnoperationen sind hochkomplex; man erfährt dabei eine Menge darüber, wie das Gehirn funktioniert, welche Prozesse darin ablaufen. Zahlreiche Wissenschaftler nutzen bei uns im OP-Saal die Chance, ihre Erkenntnisse zu erweitern – in Zukunft wird der OP-Saal zu einem zentralen Ort neurowissenschaftlicher Forschung werden. Viele Menschen interessieren sich dafür, und ich finde, es ist ein Teil unserer Aufgabe, ihnen das verständlich zu erklären.

Und nicht zuletzt gehöre ich zu einer Generation von Neurochirurginnen und Neurochirurgen, die, im Gegensatz zu unseren Vorvätern, die Rolle des Chirurgen entmystifizieren wollen und zeigen, wie unendlich viel Teamarbeit hinter jeder Hirn-OP steht, wie viele hoch spezialisierte Menschen Hand in Hand arbeiten und wie viel ausgereifte Technik daran beteiligt ist. Manche sagen, die Neurochirurgie sei das Wunder der Medizin. Das stimmt genauso wenig, wie einzelne Neurochirurgen Zauberer sind. Oder um es mit den Worten des Neurochirurgen Karl Schaller von den Hôpitaux Universitaires de Genève zu sagen: „Auch wenn das neurochirurgische Zielorgan noch immer etwas Geheimnisvolles an sich haben mag: Die Arbeit daran und darum herum folgt den Gesetzen der Physik und nicht der Aura des Chirurgen. Dass Letztere einen Einfluss auf das Verhältnis zu den Patienten und den Heilungsverlauf haben mag, ist wiederum unbestritten und macht einen guten Teil des ärztlichen Erfolges und der Freude daran aus, diesen Beruf ausüben zu dürfen.“

Wir sind in einer Spezialdisziplin unterwegs, die von allen medizinischen Disziplinen wahrscheinlich am stärksten auf modernster Technologie basiert und durchweg von hoch qualifiziertem Personal betrieben wird, und ja, Mikrochirurgie bedarf absoluter Präzision. Aber das zeichnet nicht uns allein aus. Letztlich sind wir Handwerker. Vielleicht kann man die Arbeit der Neurochirurgie aber auch gut mit der von Tänzern vergleichen, denn auch da kommen mehrere Dinge zusammen: Tänzer müssen nicht nur körperlich fit sein und die komplette Choreografie im Kopf haben, sie müssen die einzelnen Sprünge und Figuren wieder und wieder und wieder üben, allein sowie im Zusammenspiel mit der Musik und den Partnern auf der Bühne. Tänzer müssen mit absoluter Präzision arbeiten, und sie müssen einander vertrauen können und dabei ständig auf die Musik und das Orchester achten. Auch Tänzer treibt der Wille zur Perfektion an, die unbedingte Liebe zu ihrer Kunst und das Gefühl einer Verantwortung, das persönliche Talent zu seiner vollen Entfaltung zu bringen, um Menschen damit zu beglücken. Aus alldem speist sich die nicht nachlassende Energie, täglich stundenlang zu üben und sich nicht zufriedenzugeben, solange es nicht perfekt ist – und das ist es nie.

Eine solche Liebe zu ihrem Fach, die Faszination des menschlichen Gehirns mit seinen grandiosen Fähigkeiten, treibt auch Neurochirurginnen und -chirurgen und neurochirurgische Teams an. Vor allem anderen aber wollen sie sich der Verantwortung nicht entziehen, mit ihren spezifischen Fähigkeiten Leben retten zu können.

Ich persönlich glaube, dass es einiger vielleicht altmodisch anmutender Tugenden bedarf, um ein guter Neurochirurg zu sein; Starallüren passen da sicher nicht dazu. Für mich sind Demut und Verantwortungsbewusstsein, Dankbarkeit und Vertrauen, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit, Disziplin, Durchhaltevermögen und wissenschaftliche Neugier das Fundament, auf dem unsere Arbeit aufbaut.

Die Behandlung all dieser Patienten mit ihren individuellen Krankheitsgeschichten und Lebensumständen ist aber auch mit einem hohen Maß an Emotionalität verbunden. Viele Menschen fragen sich, was in den Köpfen von Neurochirurginnen und Neurochirurgen vorgeht, wenn sie sich den Herausforderungen stellen oder Fehlschläge verarbeiten müssen. Hier in diesem Buch kann ich nur für mich sprechen. Ich bin mir aber sicher, dass sich viele, die sich diesen Aufgaben täglich stellen, wiedererkennen werden und ähnliche Emotionen kennen. Eine ganze Reihe von Kollegen aus aller Welt, die ich um ihr Statement gebeten habe, werden in diesem Buch zu Wort kommen, diese Aspekte untermauern und zeigen, wie eng wir über sämtliche Grenzen hinweg zusammenarbeiten, voneinander lernen und uns gegenseitig über die neuesten Entwicklungen informieren.

Aber auch die so schwierigen wie spannenden ethischen Fragen, die sich stellen, wenn man im Gehirn operiert, möchte ich in diesem Buch zumindest anklingen lassen. Ich will nicht pathetisch wirken, aber es sind nun einmal Fragen, die an unser Menschsein als solches rühren.

Sollte sich jemand erhoffen, ich würde die Frage beantworten, ob die Seele im Gehirn zu finden ist – und falls ja, wo dort –, dann muss ich ihn enttäuschen. Daran haben sich bereits etliche Wissenschaftler und Philosophen abgearbeitet, ohne den letzten Beweis zu erbringen. Ich glaube, dass jeder Mensch eine Seele hat. Und ich glaube, dass sie im Gehirn sitzt. Sie macht unsere Identität aus, auch wenn es schwierig ist, sie zu definieren. Wir wissen nicht, was mit ihr geschieht, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert. Für Operationen wäre es überaus interessant zu erfahren, wo man die Seele finden kann, ob sie sich überhaupt irgendwo lokalisieren lässt. Mein Gefühl sagt mir, dass Seele am ehesten mit Emotionalität zu tun hat. Dann wäre sie im limbischen System zu verorten, dem entwicklungsgeschichtlich ältesten Teil des Gehirns, dort, wo unter anderem Lust, Antrieb und unsere Triebe ihren Ursprungsort haben. Wer weiß. Die Suche geht weiter …

Mehr lesen Sie im Buch …

Zur Person

Prof. Dr. med. Peter Vajkoczy, 1968 geboren, war mit 37 Jahren der jüngste Chefarzt an der Charité, als er 2007 zum Direktor der Klinik für Neurochirurgie berufen wurde. Er leitet ein Team von 12 Oberärzten und 24 Assistenzärzten und führt jährlich mehr als 700 Operationen durch. Peter Vajkoczy gilt als einer der renommiertesten Neurochirurgen weltweit; dem vielfach ausgezeichneten Arzt und Wissenschaftler eilt der Ruf eines Genies voraus.

Zum Buch

Kopfarbeit – Ein Gehirnchirurg über den schmalen Grat zwischen Leben und Tod

Kopfarbeit – Ein Gehirnchirurg über den schmalen Grat zwischen Leben und Tod

Peter Vajkoczy (Autor), in Zusammenarbeit mit Gisela Fichtl

Hardcover, 272 Seiten, 2022

Droemer (Verlag)

ISBN: 978-3-426-27814-7

Prof. Dr. Peter Vajkoczy

Direktor

Klinik für Neurochirurgie

Arbeitsbereich Pädiatrische Neurochirurgie (CVK)

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Charitéplatz 1

10117 Berlin

Panorama

Vajkoczy P: Kopfarbeit – Ein Gehirnchirurg über den schmalen Grat zwischen Leben und Tod. Passion Chirurgie. 2023 Mai; 13(05): Artikel 09.

Mehr Panorama-Artikel finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Panorama.

Weitere Artikel zum Thema

11.11.2023 BDC|News

Passion Chirurgie im November 2023

Im Novemberheft steht das Thema "Neurochirurgie" im Fokus. Werfen Sie einen Blick in die spinale Neurochirurgie, lesen Sie Neues zum Karpaltunnelsyndrom oder dem Schädel-Hirn-Trauma, ein Krankheitsbild im Wandel.

01.11.2023 BDC|News

Editorial 11/2023: Neurochirurgie vor großen Aufgaben

Die Gesundheitspolitiker von Bund und Ländern haben in den letzten Monaten zur Umsetzung der geplanten Krankenhausreform viel Arbeit investiert. Einig ist man, dass hierzu ein Strukturwandel in der stationären Versorgung notwendig ist. Die stationäre Versorgung kann nicht ohne Berücksichtigung der ambulanten Versorgung reformiert werden.

01.11.2023 Neurochirurgie

Einblick in die spinale Neurochirurgie

Rückenbeschwerden sind in der heutigen Zeit ein alltägliches Problem, das einen beachtlichen Teil der Bevölkerung belastet. Nicht immer, aber auch nicht selten ist eine Operation an der Wirbelsäule indiziert. Ursächlich sind am häufigsten degenerative Veränderungen wie die Spinalkanalstenose, der Bandscheibenvorfall oder die Spondylolisthese.

01.11.2023 Neurochirurgie

Das Schädel-Hirn-Trauma in Deutschland – ein Krankheitsbild im Wandel

Aktuelle Zahlen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes zeigen, dass das Schädel-Hirn-Trauma (SHT) in Deutschland weiterhin ein relevantes Krankheitsbild ist. So wurden im Jahr 2019 deutschlandweit 421.060 Patienten mit einer Verletzung des Kopfes (ICD-10: S00–S09) vollstationär behandelt, was einer Steigerung von 21 % im Vergleich zum Jahr 2000 entspricht [7].

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.