Gesamtkonzept Managementkompetenz ist alternativlos

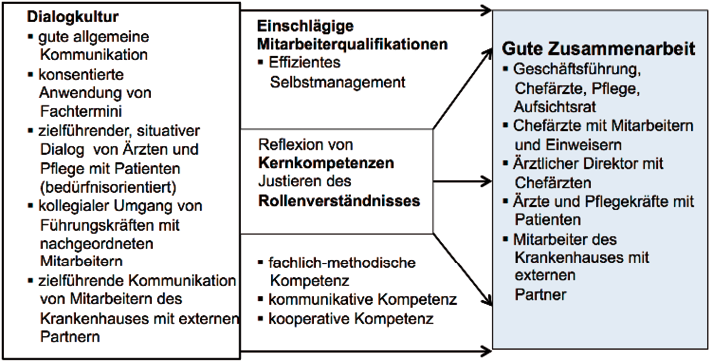

Die Forderung nach Managementkompetenzen für Ärzte ist berechtigt [1,2]. Sie greift jedoch zwangsläufig nicht weit genug. Erforderlich ist ein Gesamtkonzept Managementkompetenz, das auf alle Berufsgruppen fokussiert. So ist es wenig zielführend, dass nur eine Berufsgruppe kommunikativ geschult ist, Vertreter anderer Berufsgruppen oder potenzielle Kooperationspartner auf Grundlage kommunikativer Inkompetenz ankommende Botschaften jedoch gar nicht aufnehmen. Einzuschließen sind somit neben Ärzten auch die Geschäftsführungen [3,4] und die Pflege. Darüber hinaus sind Neueinsteiger wie junge Mitarbeiter der Generation Y zu berücksichtigen.

Ihnen fehlen grundlegende Kenntnisse zu betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen und Fragen des Managements, die aufgrund nicht ausreichender Berücksichtigung im Medizinstudium vor Eintritt ins Praktische Jahr vermittelt werden müssen. [5,6]. Über die „Unwissenheit“ zu Fragen des Managements hinaus, ist die Generation Y durch besondere Forderungen und Ansprüche an das Krankenhaus geprägt, die schwer oder nicht erfüllbar sind. Es gilt somit auch zu vermitteln, was „im Krankenhaus geht und was nicht geht“. „Selbstoptimierer“ mit einem fragwürdigen Selbstverständnis und primärer Orientierung auf ihr „Ego“ sind für eine Tätigkeit in der Patientenversorgung nicht geeignet, sie sollten sich zu anderen Berufsfeldern orientieren [7, 8].

Managementqualifikationen für ärztliche Führungskräfte

Für Ärzte in Führungspositionen werden Managementkompetenzen seit Jahren eingefordert. So überrascht nicht, dass in den letzten Jahren eine Vielzahl von Fortbildungsprogrammen zum Krankenhausmanagement aufgelegt worden sind und auch von Ärzten zunehmend nachgefragt werden. Dies gilt in besonderer Weise für das zweisemestrige Studienprogramm Medical Hospital Management (MHM®) der Hochschule Osnabrück für Ärztinnen und Ärzte, die in Führungspositionen sind oder solche anstreben. Das Programm ist in Deutschland bisher konkurrenzlos, da es nicht nur spezifisch auf (zukünftige) Leitende Ärzte ausgerichtet ist, sondern zu einem generalisierten berufsgruppenübergreifend orientierten MBA ausgebaut werden kann [9,10].

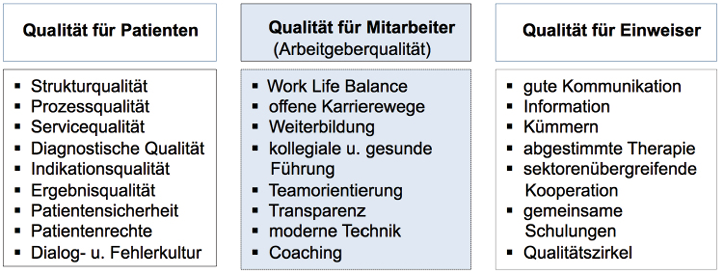

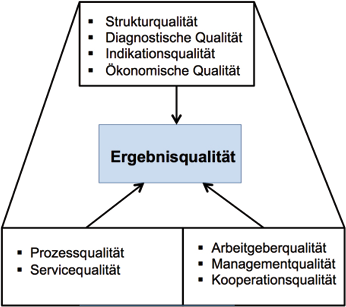

Die Forderungen nach Managementkenntnissen von Ärzten durch die Krankenhäuser ergeben sich besonders aus neuen Rahmenbedingungen für das Krankenhaus (knappe finanzielle Ressourcen, Fachkräftemangel, neue Mitarbeiter- und Patientenklientele, zunehmende Arbeitsdichte). Da Ärzte unter diesen Bedingungen gefordert sind, hohe Versorgungsqualität mit Wirtschaftlichkeit kompatibel zu machen, neue Kommunikationsstrategien zu entwickeln und Führung für neue Mitarbeitergenerationen neu zu gestalten, bedarf es:

- eines effizienten Selbstmanagements

- besonderer Kommunikationsstrategien für den Umgang mit neuen Mitarbeiter- und Patientenklientelen

- der Kooperationsfähigkeit für die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen wie der Geschäftsführung und der Pflege

- der Fähigkeit Führung neu denken und umzusetzen (z. B. Teamorientierung im Kontext heterogener Mitarbeitergruppen, Führung gemischter Arbeitsgruppen).

Setzt man voraus, dass in einem Krankenhaus bei Ärzten entsprechende Voraussetzungen gegeben sind, ist dies ein wichtiger Fortschritt für die notwendige Wettbewerbsfähigkeit des Krankenhauses.

Managementqualifikationen für Ärztliche Geschäftsführer

Bedauerlicherweise ist das Thema Managementqualifikationen für Geschäftsführungen und Verwaltungen immer noch ein Tabuthema [3]. Für diesen Personenkreis sind Managementkompetenzen ebenfalls unverzichtbar. Es nützt wenig, wenn Ärzte kommunikativ gut geschult sind, die Geschäftsführungen als Partner hier aber massive Defizite aufweisen. Für gute Zusammenarbeit ist diese Situation unannehmbar. Dies ergibt sich auch aus der breiten Diskussion zu einer nicht akzeptablen Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführungen und Leitenden Ärzten [4]. Die Gruppen überschütten sich gegenseitig mit Vorwürfen, die teilweise nicht berechtigt sind.

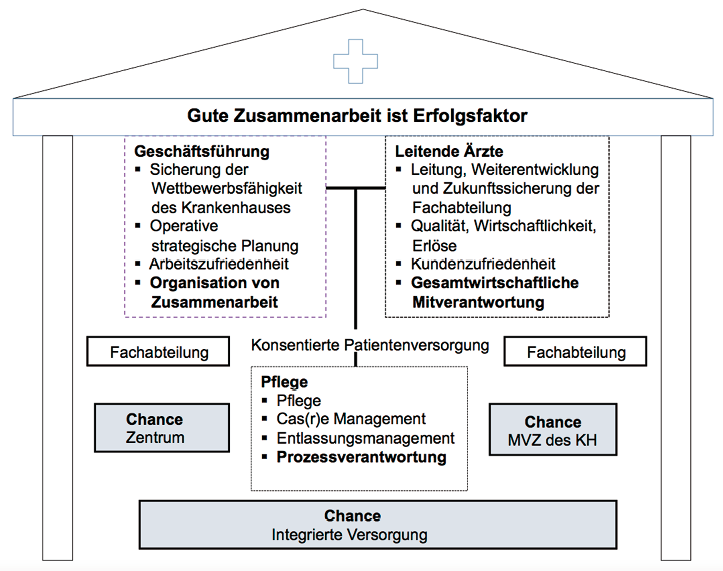

Diese wenig zielführende Haltung hat sicher mit einer nicht ausreichenden Reflexion der jeweils originären Aufgaben zu tun, vor allem seitens der Geschäftsführungen. Eine der zentralen Hauptaufgaben wird verdrängt: nämlich die Verantwortlichkeit für die Organisation der übergreifenden Zusammenarbeit im Krankenhaus. Als besonderes Defizit im Umgang der Geschäftsführungen mit Chefärzten kann die mangelnde Kooperation in Erlösfragen angesehen werden. Schwarze Zahlen werden seitens der Geschäftsführungen einerseits oft rigide eingefordert. Andererseits werden abteilungsbezogene Daten und Angaben für eine zielorientierte und effiziente Abteilungssteuerung nicht bereitgestellt. Ursächlich verantwortlich für diese Situation ist der häufig erkennbare Mangel an Managementqualifikationen. Eine Übersicht zu notwendigen Managementqualifikationen gibt die nachfolgende Abbildung (Tab. 1).

Tab. 1: Managementqualifikationen für die Geschäftsführung

| Managementqualifikationen | Resultierende Aktivitäten | Anzustrebende Ziele |

| •Fähigkeit zu effizientem Selbstmanagement•kommunikative und soziale Kompetenz•Führungsqualitäten•Fähigkeit zur Konfliktbewältigung •Verständnis für die schwierige ärztliche Aufgabe der Herstellung von Kompatibilität zwischen hoher Behandlungsqualität und Wirtschaftlichkeit | •Führung eines zielorientierten Dialogs mit Chefärzten im Kontext gemeinsamer Unternehmensziele, aber auch mit allen anderen Mitarbeitern im Krankenhaus•Besinnung auf die eigentlichen Kernaufgaben (Herstellung von Arbeitszufriedenheit, Organisation von Zusammenarbeit) | •Implementierung einer nachhaltigen Dialogkultur im Krankenhaus nach dem Grundsatz: „Gemeinsam sind wir stark, Synergismus, statt Isolationismus“•Ausweisung einer Corporate Identity mit Ausstrahlung auf alle internen und externen Kunden des Krankenhauses |

Gegensätzlich zu den von Ärzten einzufordernden Qualifikationen entfällt hier die Forderung nach betriebswirtschaftlicher Expertise. Dies ergibt sich aus der kaufmännischen Orientierung der Geschäftsführung, sei diese realisiert durch ein ökonomisches Studium oder durch ein medizinisches Studium in Kombination mit einem betriebswirtschaftlichen Studienprogramm (z. B. MBA).

Managementqualifikationen für die Pflege

Es gilt ähnliches wie für Führungskräfte im ärztlichen Dienst, wenn auch mit Anwendungsbezug zu zwangsläufig anderen Aufgaben (Case Management, Management der Entlassung, übergreifende Patientensteuerung, Übernahme ärztlicher Tätigkeiten auf der Grundlage von Delegation).

Managementqualifikationen für ärztliche Neueinsteiger der Generation Y

Generation Y ist eine geläufige Bezeichnung für junge Mitarbeiter ab Geburtsjahr 1980. Parallel dazu wird synonym eine Vielzahl weiterer Begriffe verwendet. Der Personenkreis, der hier zu betrachten ist, beinhaltet nicht die Gesamtheit aller ab 1980 Geborenen. Gemeint sind meist behütete Kinder von in der Regel finanzstarken Eltern mit überspitzter Fürsorge für den Nachwuchs („Helikopter Eltern“). Die hier verwendete Bezeichnung (Generation Y) bezieht sich somit nur auf einen Ausschnitt der ab 1980 Geborenen. Sie prägt aber das Bild einer ganzen Altersgruppe [11].

Es versteht sich von selbst, dass der genannte Personenkreis eher ein grundlegendes theoretisches und Handlungswissen zum Management und zu betriebswirtschaftlichen Fragen benötigt [5,6], was sich aus dessen überschaubareren und weniger anspruchsvollen Aufgaben gegenüber ärztlichen Führungskräften ergibt. Ein prinzipieller Unterschied in Bezug auf bestimmte Felder des Managements besteht nicht. Zu denken ist hier an Bereiche wie Kommunikation, Konfliktbewältigung oder Projektmanagement. Dies gilt allerdings nicht für betriebswirtschaftliche Fragestellungen. Gegenüber Leitenden Ärzten, die auf betriebswirtschaftlicher Basis die Abteilung steuern und die Anliegen der Verwaltung durchdringen müssen, sind hier vor allem grundlegende Kenntnisse zu vermitteln. (Tab. 2).

Tab. 2: Managementqualifikationen für ärztliche Neueinsteiger der Generation Y

| Managementqualifikationen | Resultierende Aktivitäten | Übergreifendes Ziel |

| •Selbstmanagement•Dialogfähigkeit •Projektfähigkeit•Betriebswirtschaftliche u. volkswirtschaftliche Basiskenntnisse | •zielorientierte Kommunikation (mit Patienten, Mitarbeitern, Vorgesetzten)•Leitung von Projekten (z. B. Klinische Pfade, Stationsleitung) | •Erwerb grundlegender Kompetenzen zum Management, auch zur Durchdringung der Ablauforganisation und Bewältigung „einfacher“ Managementaufgaben |

Besonderer Wert ist auf ein „ausgewogenes“ Selbstmanagement zu legen. Bei Vertretern der Generation Y ist eine besondere Variante identifizierbar, die der Regulierung bedarf (s. nachfolgendes Kapitel). Da Medizinstudierende vor Eintritt ins Praktische Jahr zeitlich kaum Spielraum haben, bietet sich die elektronische Ausrichtung eines Studienprogramms bevorzugt an. Ziel muss sein, grundlegende betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und Managementkenntnisse für die Einstiegsphase im Krankenhaus zu vermitteln und damit für Fragen des Managements zu sensibilisieren. Die Auseinandersetzung mit der Generation Y ist geprägt durch viele Vorurteile und Fehleineinschätzungen. Sie basieren u. a. auf einer Publikationsflut mit vorrangiger Sicht von Arbeitgebern.

Insofern ist es erfreulich, dass zunehmend Mitglieder der Generation Selbsteinschätzungen vornehmen und damit einen wichtigen Beitrag zu einer realistischeren Betrachtung ihrer Generation leisten [12,13]. Nicht zu übersehen ist allerdings, dass die Generation Y besondere Merkmale aufweist, die für das Krankenhaus eine extreme Herausforderung darstellen:

- konsumorientiert

- häufig kurze Verweildauer an einem Arbeitsplatz

- hoher Anspruch an Andere

- nehmende Haltung (Erwarten einer Rundumbetreuung wie im Elternhaus)

- ein besonderes „Selbstverständnis“, das mit einer zielorientierten Tätigkeit in der Patientenversorgung schwer in Deckung zu bringen ist und sich in einem sehr gewöhnungsbedürftigen Selbstmanagement niederschlägt.

Richtig ist aber auch, dass

- eine „Veränderung des Systems“ durch die Generation Y nicht angestrebt wird. Diese Behauptung (von Arbeitgebern) hat Alibifunktion. Sie kaschiert, dass die Generation Y vor allem Missstände artikuliert, die in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit des Krankenhauses hätten längst beseitigt werden müssen (gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarung von Beruf und Familie, flache Hierarchien im Kontext von Prozessorientierung, Teamorientierung etc.).

- die Generation leistungsorientiert ist.

- eine besondere Affinität zu technischen Innovationen besteht.

Besonders die letztgenannte Eigenschaft (mit hoher Orientierung zu sozialen Medien) macht diese Generation für das Krankenhaus unverzichtbar. Der häufig identifizierbare Pessimismus von Krankenhäusern gegenüber der Generation Y (aber auch der Generation Z) ist deshalb nicht angebracht. Er führt nicht weiter. Beide genannten jungen Generationen sind für die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit des Krankenhauses unverzichtbar. Zu fokussieren ist auf das, „was mit den Generationen geht“ und nicht auf das, „was mit den Generationen nicht geht“.

Strategien zur Gegensteuerung

Zur Erleichterung des Umgangs mit den genannten Generationen sollten Krankenhäuser geeignete Strategien der Gegensteuerung zu deren Haltungen und Einschätzungen entwickeln, die mit den Zielen und Notwendigkeiten eines Krankenhauses im Widerspruch stehen. Ein Krankenhaus unterliegt besonderen Erfordernissen. Selbstverwirklichung auf Kosten anderer (z. B. Patienten) ist nicht akzeptabel. Aufgabe des Krankenhauses ist es, kranke Menschen mit hohem Einfühlungsvermögen qualitativ hochwertig zu versorgen. Dies erfordert von allen Mitarbeitergruppen neben hoher fachlicher Qualifikation, Managementkompetenzen, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Empathie.

Ein Selbstmanagement, das diesen Aspekten Rechnung trägt, ist unverzichtbar [16].Nachfolgend eine kleine Auswahl von Möglichkeiten zur Gegensteuerung, die nicht nur direkt auf eine „Neutralisierung“ negativer Eigenschaften der Generation abstellt, sondern auch eventuell notwendige „Verhaltensanpassungen“ der betreuenden Mitarbeiter in die Überlegungen einschließt.Anforderungen an betreuende Mitarbeiter:

•Fokussierung auf Erhalt einer erweiterten Sicht, die das Selbstverständnis der Generation Y zur Kenntnis nimmt und für die praktische Zusammenarbeit nutzt.•Reflexion der Sozialisierung der Generationen. Nur wenn reflektiert worden ist, warum diese sich so verhalten, wie sie sich verhalten, können fundierte Lösungsvorschläge für einen angemessenen Umgang und ein gutes Miteinander resultieren.Maßnahmen der Gegensteuerung durch das Krankenhaus: Sie sind vor allem „präventiv“ darauf anzulegen, einen Beitrag zur Berufsfähigkeit der jungen Mitarbeiter zu leisten. Es gilt ähnliches wie bei Studienanfängern.

Die Schule vermittelt unzureichende Kenntnisse (z. B. in Mathematik). Folge ist die Notwendigkeit kompensierender Angebote durch die Hochschule zur Herstellung der Studierfähigkeit. Analoges gilt für die Medizin. Es bedarf der Kompensation zu grundlegenden Fragen der BWL, VWL und des Managements, da entsprechende Kenntnisse im Medizinstudium nicht vermittelt werden.

- Angebote einschlägiger Schulungen für die Generationen zu grundsätzlichen Anforderungen an die Tätigkeit im Krankenhaus und zur Vermittlung von Managementkompetenzen vor Eintritt in das Praktische Jahr

- Ein besonderer Schwerpunkt muss das Thema „Selbstmanagement“ sein. Es muss von den jungen Generationen verstanden werden, dass im Krankenhaus das eigene „Ego“ zurückzustellen ist und die Patienten im Mittelpunkt jeglichen Handelns stehen müssen. Dabei ist zu verdeutlichen, dass Bewerber und Personen, die meinen dieser Notwendigkeit nicht gerecht werden zu können, für die Übernahme von Aufgaben in der Patientenversorgung nicht geeignet sind [16].

- Vermittlung grundlegender Kenntnisse in BWL, VWL und Management.

- Gegensteuerung kann auch die geschickte Rekrutierung von Mitarbeitern durch die Abteilungsärzte im Rahmen eines individuellen Marketingkonzepts beinhalten. Werden glaubhaft Eigenschaften im Sinne von Vorbildcharakter transportiert, kann dies einer guten Zusammenarbeit durchaus nützen [17].

Die genannten Maßnahmen sind nicht nur der fachlich orientierten Tätigkeit im Krankenhaus nützlich. Sie bilden eine grundlegende Basis für die Herstellung von Arbeitszufriedenheit [18].

| Das hohe Anspruchsdenken wird offensichtlich noch übertroffen durch die nachfolgende Generation Z (Generation der ab 1995 geborenen Personen). Rauch kennzeichnet diese wie folgt: „Mit der Generation Z erleben wir ein Phänomen der Selbstoptimierer. Sie glauben an sich und das, was sie tun nach dem Motto: „Was ich will, schaffe ich auch“ [14]. Diese Generation ist ein noch nicht ganz akutes Problem für das Krankenhaus. Ihre Mitglieder (jetzt im Alter von etwa 22 Jahren) drängen erst allmählich ins Krankenhaus. Eine exakte Differenzierung der Generationen Y und Z ist derzeit noch schwierig. Offenbar orientieren sich aber beide Generationen sehr an ihren Eltern. Hurrelmann postuliert für beide Generationen ein typisches Kosten-Nutzen-Denken und definiert sie als „Egotaktiker“ gekennzeichnet durch Eigenschaften wie „hochgradig fordernd“ und „wenig kooperativ“. [15]In Bezug auf die Notwendigkeit der Vermittlung von Managementkompetenzen gilt, die Richtigkeit der Thesen von Hurrelmann vorausgesetzt, ähnliches wie oben für die Generation Y gefordert. |

Zusammenfassung

Die Einforderung von Managementkompetenzen im Krankenhaus darf nicht nur auf Ärzte bezogen werden. Sie muss alle Berufsgruppen und Entscheider betreffen, die (bereits) im Krankenhaus tätig sind. Dies gilt vor allem für die Geschäftsführungen und die Pflege. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Einbeziehung eines „präventiven Ansatzes“, der einerseits die Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen von BWL, VWL und Management bereits in einer frühen Phase möglich macht (Durchführung vor Beginn des Praktischen Jahres), andererseits aber auch auf die besonderen Anforderungen an eine Tätigkeit im Krankenhaus abstellt. Dies ist zwingend, um „Selbstoptimierern“ der jungen Generationen ggf. zu verdeutlichen, dass eine Tätigkeit außerhalb des Krankenhauses für sie besser geeignet ist als die Arbeit in der Patientenversorgung.

Hellmann W: Managementkompetenz im Krankenhaus – ein Gesamtkonzept unter besonderer Berücksichtigung der Generation Y. Passion Chirurgie. 2018 Januar, 8(01): Artikel 04_02.