Die Autoren sind Mitglieder des Ethik Komitee der AOTRAUMA German Chapter e.V.

Sprecher: PD Dr. Michael Roesgen

*Lothar Jaeger: Vorsitzender Richter am OLG Köln a.D. Mitglied der Gutachterkommission bei der Ärztekammer Nordrhein

Zusammenfassung

Seit dem 26. Februar 2013 ist das neue Patientenrechtegesetz in Kraft. Neben einer Stärkung der Patientenrechte gegenüber den Krankenkassen regelt das Patientenrechtegesetz das Verhältnis von Patient und Arzt. Hieraus ergeben sich insbesondere Konsequenzen in Bezug auf das Arzthaftungsrecht.

Unverändert bleibt die ärztliche Leistung eine Dienstleistung ohne Erfolgs- oder Garantieversprechen. Dennoch liest sich das Gesetz vorrangig als ein „Ärztepflichtengesetz“. Um diesen Pflichten gerecht zu werden und um Fehler aufgrund einer fehlenden oder fehlerhaften Beachtung des Gesetzes zu vermeiden, hat die Projektgruppe „Ethik“ der Arbeitsgemeinschaft Osteosynthese Trauma – Deutschland AOT-D Erläuterungen zum Gesetzestext erarbeitet. Die Ergebnisse sind in praktischen Hinweisen jeweils zum Ende eines jeden Themas unter der Überschrift „Praktische Konsequenzen“ zusammengefasst.

Besonderen Einfluss auf den Gesetzesinhalt hatte das kontinuierlich entwickelte Richterrecht, das durch zahlreiche Entscheidungen des Bundesgerichtshofes (BGH) geprägt ist. Die Umsetzung des Patientenrechtegesetzes für das Verhältnis von Patient und Arzt erfolgte durch die neu geschaffenen Paragraphen 630a bis 630h des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), die im Folgenden beleuchtet werden [1, 9, 11]. Die folgenden Ausführungen richten sich an die Berufsgruppe der Ärzte und beziehen die anderen im Gesetz aufgeführten Berufsgruppen, wie z. B. Physiotherapeuten oder Hebammen, nicht mit ein.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Ausführungen zu der nun kodifizierten Informationspflicht, die jeder diagnostischen- oder Behandlungsmaßnahme vorgeschaltet sein muss (§ 630c Abs. 2 Satz 1 BGB). Auch über Umstände, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, muss der Arzt den Patienten unter gewissen Umständen, nämlich unter Offenlegung eines unerwünschten Ereignisses oder eines unerwünschten Ergebnisses, informieren (§ 630c Abs. 2 Satz 2 BGB).

Die Einwilligung zu einer Maßnahme (§ 630d BGB) ist, wie bisher, an eine umfassende, rechtzeitige und erst damit wirksame Aufklärung gebunden(§ 630e BGB).

Die umfassenden Dokumentationspflichten aller Maßnahmen sind in § 630f BGB geregelt. Die Beweislast für das Vorliegen eines Behandlungsfehlers liegt unverändert beim Patienten, es sei denn, ein grober Behandlungsfehler wurde festgestellt (§ 630h BGB). Die Definition des groben Behandlungsfehlers orientiert sich unverändert an der bisherigen Rechtsprechung des BGH.

Die Pflichten des Patienten zur Aufrechterhaltung der eigenen Gesundheit, zur Mitverantwortung bei der Gesundung und zur Sicherung eines Behandlungsergebnisses sind in diesem Gesetz nicht näher ausgeführt. Dennoch soll der Patient mit dem Arzt zur Durchführung der Behandlung zusammenwirken [19]. Erbringt der Patient seine dafür notwendigen Beiträge nicht, sollte der behandelnde Arzt eine Beendigung des Behandlungsverhältnisses erwägen.

Summary

Patients’ Rights – Doctors’ Duties

Analysis of the Law of the Patients Rights, done by Physicians for Physicians

On 26 February 2013 the new “Law of the Patients’ Rights” (hereafter also the “Law”) became effective. This Law strengthens the patients’ rights towards the insurance company and also regulates the patients’ rights regarding their relationship to the doctor. This leads to specific consequences regarding the laws on medical liability all doctors must consider.

The doctor’s performance is and remains a service and such service does not contain a guarantee for success. Nevertheless, this Law primarily reads as a “law on the duties of physicians”. To duly take into account these duties and to avoid mistakes and misinterpretation of the Law, the Ethic Committee of the Consortium of Osteosynthesis Trauma Germany (AOTRAUMA-D) has developed comments on the Law. Brief summaries to the results are to be found at the end of the respective comment under the title “Consequences for the Practice”.

The text of the Law was particularly influenced by the case law, as continuously developed by the German Federal Court of Justice (“BGH”). The implementation of the Law of the Patients’ Rights was effected by the newly inserted sections 630a to 630h of the German Civil Code (the “BGB”) which are analysed below. The following comments are addressed to physicians only and do not deal with the specific requirements and particularities of the other medical professions like physiotherapist, midwives and others.

Special attention should be given to the comments regarding the newly inserted Duty to inform, which has to be fullfilled prior to any diagnostic or therapeutic procedure (sec. 630c para. 2 sentence 1 BGB). Under certain conditions the doctor also has to inform the patient about the circumstances leading to the assumption of an occurred therapeutic or diagnostic malpractice (sec. 630c para. 2 sentence 2 BGB), based on the manifestation of an unwished event or an unwished outcome.

As before, the patient’s valid consent to any procedure (sec. 630d BGB) is directly linked to a comprehensive and timely enlightenment (sec. 630e BGB). Comprehensive documentation obligations regarding all procedures are stipulated in sec. 630f BGB. As before, the patient still has the burden of prove, unless a severe malpractices has been determined (sec. 630h BGB). The definition of “severe malpractice” remains unchanged and is based on the case law of the Federal Court of Justice (BGH).

The patient’s obligations to preserve his or hers health and to actively support the process of recovering and securing a positive outcome of the treatment are not explicitly mentioned in the Law. Nevertheless, the patient and the physician need to work closely together to achieve a successful result of the treatment. In case the patient does not provide his or hers contributions in this cooperation, the physician should consider a cancellation of the treatment relationship.

Einleitung

Im medizinischen Alltag ist der Arzt auf die Mitarbeit und das Vertrauen seiner Patienten sowie seine persönlichen Fertigkeiten für die vorgesehenen Maßnahmen angewiesen. Die bewährten Regeln in der Ausübung dieses Berufes sind im Patientenrechtegesetz erstmals kodifiziert. Gesetzesrang bedeutet, dass Verstöße nicht nur als Regelverstöße geahndet werden. Etwaige Fehler, mit denen sich das Gesetz ausführlich beschäftigt, lassen Defizite bei der Anwendung von anerkannten Standards erkennen. Verstöße lassen sich aus allen Paragraphen des Patientenrechtegesetzes ableiten. Auf diese Gefahren, die im Alltag vielleicht zu spät oder unvollständig wahrgenommen werden, sollen die folgenden Erläuterungen zu den neuen §§ 630 a bis § 630 h BGB hinweisen.

§ 630a BGB Vertragstypische Pflichten beim Behandlungsvertrag

Abs. 1: Das Gesetz definiert den „Behandelnden“ als denjenigen, der eine medizinische Behandlung zusagt. Dies umfasst nicht nur Ärzte, sondern auch Angehörige der medizinischen Assistenzberufe, nachgeordnete Berufe und andere freie Berufe. [19] Wenn der „Behandler“ eine medizinische Behandlung zusagt, ist er zur Leistung dieser versprochenen Behandlung verpflichtet. Also ist vor Beginn der Behandlung genau zu überlegen, welche Behandlung versprochen wird und ob diese überhaupt geleistet werden kann. Es ist darauf zu achten, dass nicht nur eine Methode angeboten wird. Andernfalls erscheint eine spätere Abweichung nicht möglich. Vielmehr sollen im Aufklärungsgespräch – soweit dies absehbar ist – unterschiedliche Verfahren dargestellt werden, die dem gleichen Zweck und Ziel dienen.

Wer im Einzelnen Behandler ist, grenzt § 630a Abs. 1 BGB nicht ein. Ein hinzugezogener Konsiliarius ist regelmäßig ebenfalls Behandler, wenn er auf seinem Fachgebiet die Behandlung übernimmt oder ergänzt. Bei einer Simultanbehandlung gibt es mehrere, gleichzeitig tätige und verantwortliche Behandler. Der die Behandlung Verantwortende ist ein Behandler, dem das fachliche Weisungsrecht zusteht.

Abs.2: Die Behandlung nach den „allgemein anerkannten fachlichen Standards“ richtet sich nach der „medizinischen“ und/oder „ärztlich-wissenschaftlichen Lehrmeinung“, von der Abweichungen möglich sind (z. B. bei Anwendung von Neulandmethoden). [6, 7, 21] Diese müssen aber vor Beginn der Behandlung mit dem Patienten vereinbart, begründet und schriftlich dokumentiert werden. Sofern Leitlinien ausformuliert sind, empfiehlt es sich, diesen zu entsprechen und auf deren Grundlage zu behandeln. Abweichungen hiervon müssen ebenfalls zeitnah begründet werden. [10] Alles ist zu dokumentieren (siehe § 630f BGB).

Praktische Konsequenzen

• Behandlung ist eine Dienstleistung, kein Werkvertrag (= keine Erfolgsgarantie)

• Bei Übernahme der versprochenen Behandlung ist der „Behandler“ zu Erfüllung dieser Leistung verpflichtet.

• Konsiliarius: ist Berater; Er kann ggf. für sein Fachgebiet eigenverantwortlicher Behandler werden.

• Fachlicher Standard ist zu gewährleisten.

• Die Behandlung schließt zugelassene Alternativmethoden und Weiterungen ein, jedoch nur nach entsprechender Aufklärung und Dokumentation derselben.

• Neulandmethoden müssen zuvor vereinbart werden. Vereinbarung und Aufklärung müssen inhaltlich dokumentiert werden.

§ 630b BGB Anwendbare Vorschriften

Dieser Paragraph stellt klar, dass ergänzend zu den Spezialvorschriften der §§ 630a bis 630h BGB die allgemeinen Vorschriften des Dienstvertragsrechts anwendbar sind, soweit die §§ 630a ff. BGB keine abweichenden Regelungen vorsehen. Der Behandlungsvertrag ist ein Dienstvertrag höherer Art und kann deshalb von beiden Seiten jederzeit gekündigt werden, auch ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt. Z. B. mangelnde Compliance, Vertrauensverlust u. a.

§ 630c BGB Mitwirkung der Vertragsparteien; Informationspflichten

Abs.1: Behandler und Patient sollen zusammenwirken. Eine fehlende Kooperation („Compliance“) des Patienten muss unbedingt dokumentiert werden, genauso wie vom Patienten selbständig (d. h. ohne Abstimmung mit dem Behandler) vorgenommene Abweichungen vom Behandlungsplan. [21]

Abs. 2 Satz 1: Die neu eingeführte „Informationspflicht“ ist umfassend

Diese Regelung umfasst die bisher geübte Sicherungsaufklärung. Eine Verletzung der Sicherungsaufklärung stellt einen Behandlungsfehler dar, nicht jedoch einen Aufklärungsmangel. Es ist über alle Umstände zu informieren, die bekannt sind und die Behandlung beeinflussen können, [21] z. B. über mögliche Komplikationen, über lebensverändernde Folgen, wobei der Behandler die näheren Lebensumstände des Patienten gar nicht kennen, geschweige denn im Sinne einer Veränderung bewerten kann. Es empfiehlt sich also, alles zu erwähnen, was relevant sein könnte und diese Punkte zu dokumentieren (§ 630f BGB), auch wenn die Sicherungsaufklärung inhaltlich nicht in der Patientenakte dokumentiert werden muss. [1]

Hierzu gehören auch mögliche weitere Maßnahmen, die den Heilerfolg sichern sollen. Gemeint sind sowohl künftige Einschränkungen durch die Krankheit selbst als auch durch die Therapiemaßnahmen (z. B. Entlastung von Extremitäten, Medikamenteneinfluss und Nebenwirkungen, Fahruntüchtigkeit, Anus-praeter-Pflege, Verzicht auf Genussmittel, Einschränkungen beim Sport, dauernde Pflegebedürftigkeit u. v. m.). Auch das soziale Umfeld ist zu beachten. Im Gesetz nicht festgelegt wurde, wie qualitativ und quantitativ umfassend diese Informationen sein sollen. Der Patient soll jedoch in die Lage versetzt werden, über Therapie, Behandlungsalternativen, Verzicht auf eine Behandlung, die Organisation seines persönlichen Umfeldes mündig und eigenverantwortlich zu entscheiden.

Diese Informationspflicht obliegt dem Behandler Die Informationspflicht ist nicht gleich Aufklärung. Bei Aufklärungsfehlern könnte sich der Arzt auf eine hypothetische Einwilligung berufen. Das geht nicht, wenn die Informationspflicht (= Sicherungsaufklärung) verletzt wurde. Eine solche Verletzung entspricht vielmehr einem Behandlungsfehler.

Sämtliche im Verlauf der Behandlung auftretende „wesentlichen Umstände“ sind zu erläutern. Hierzu gehören:

• Diagnose,

• Gesundheitliche Entwicklung,

• Therapie,

• zu ergreifende Maßnahmen, welche mit ihr im Zusammenhang stehen.

Wieweit ein ärztlicher Gehilfe dabei unterstützen, z. B. eine Anamnese erheben darf, somit diese Aufgabe delegiert werden kann, ist im Gesetz nicht geklärt. Erhebt ein Arzt, der nicht Behandler ist, sondern nur im Auftrag des verantwortlichen Behandlers handelt, die Anamnese, so muss sich der Behandler selbst dabei auftretende Fehler (Unvollständigkeiten) zurechnen lassen.

In Analogie zum später geführten Aufklärungsgespräch, das der Einwilligung zu einer invasiven Maßnahme vorauszugehen hat (§ 630e Abs. 2 BGB), wäre auch für die Information eine Delegation nur an einen Arzt, der über die notwendige Ausbildung zur Durchführung dieser Maßnahme verfügt, möglich. Bislang hat jedoch noch keine Rechtsprechung eine solche Analogiefähigkeit bestätigt.

Die technische Durchführung dieser Informationen ist nicht festgelegt. Die Information und ihre Dokumentation müssen jedoch zusätzlich und unabhängig von derjenigen zum Aufklärungsgespräch erfolgen. Denkbar wäre es, sie schriftlich und spezifisch für jedes Krankheitsbild, für dessen Therapie und den Erwartungshorizont, ähnlich dem Waschzettel eines Pharmapräparates, auszuformulieren. Hierzu sollten Formulierungsvorschläge für die wichtigsten und häufigsten Krankheitsbilder der jeweiligen Fächer, z. B. von den wissenschaftlichen Fachgesellschaften, baldmöglichst erarbeitet werden. Die erfolgte und vom Patienten bestätigte Informationserteilung ist unverzüglich schriftlich zu der Krankenakte zu bringen. Wird bei der Erfüllung der Informationspflicht auf Unterlagen Bezug genommen, so muss der Patient auch diese in Textform erhalten (vgl. § 630e Abs. 2 Ziff. 1 BGB). Die Aushändigung der Unterlagen muss vom Patienten quittiert werden.

Praktische Konsequenzen

• Sicherungsaufklärung über Lebensverändernde Umstände wie z. B.:

• Gehunfähigkeit,

• Sport-Beschränkung,

• Pflegebedürftigkeit,

• Diät,

• Autofahren u.a.,

• Medikamenteneinfluss.

Informationspflicht im Vorgespräch über:

• Diagnose,

• Gesundheitliche Entwicklung,

• Therapie,

• zu ergreifende Maßnahmen

Die Informationspflicht obliegt dem Behandler. Inwieweit eine Delegation an ärztliche Gehilfen zulässig ist, ist im Gesetz nicht geregelt.

Abs. 2 Satz 2: Hier ist der Behandlungsfehler explizit angesprochen. Die Kodifizierung ist neu. Für den Behandelnden müssen Umstände erkennbar sein, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen. Ein unerwünschtes Ereignis ist nur dann ein Behandlungsfehler, wenn es auf einer Abweichung vom geforderten Standard beruht und diese Abweichung vom Arzt nicht begründet werden kann.

Nicht jedes unerwünschte Ergebnis hat seine Ursache in einem Behandlungsfehler. [23] Wie schwierig es ist, ein unerwünschtes Ergebnis einer Maßnahme oder Behandlung zu beurteilen, zeigen die zahllosen Gutachten, die genau zur Klärung dieser Frage von den Gerichten, Schlichtungsstellen und Versicherungsträgern angefordert werden. [14, 15] Die Anerkennungsquote für das Vorliegen eines Behandlungsfehlers liegt in den Schlichtungsstellen der Ärztekammern bei ca. 30 %. Eine Komplikation ist nicht ein Behandlungsfehler. [11] Ebenso begründet eine Verzögerung der Behandlung nicht per se einen Behandlungsfehler. Es hängt stets von den Umständen des Einzelfalles ab, wieweit eine Komplikation von einem Behandlungsfehler abgegrenzt werden kann.

Bei Eintritt eines unerwünschten Ergebnisses muss dem Patienten eine sachliche Darstellung der Fakten gegeben werden. Ebenso muss ihm mitgeteilt werden, auf welchem unerwünschten Ereignis das unerwünschte Ergebnis beruht. Zusätzlich sollte der Behandler Lösungen zur Behebung eines unerwünschten Ergebnisses aufzeigen. Die Fakten müssen sachgerecht, objektiv und für den Laien verständlich geschildert werden. Die Befunde müssen dem Patienten mitgeteilt werden. Die Konsequenzen sind aufzuzeigen und Lösungsansätze sind vorzustellen. Auf Gefahren muss hingewiesen werden, sowohl auf die der aktuellen Situation als auch auf solche, die aus einer vom Patienten nicht gewünschten oder gar abgelehnten Sanierung entstehen können.

Über Umstände, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, muss der Patient laut Gesetzestext auf dessen Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren informiert werden. Dies entspricht den ethischen Grundsätzen, die über den Hippokratischen Eid hinaus in der Medizin Bestand haben. Selbstbezichtigung in Form einer Wertung als Behandlungsfehler ist nicht geschuldet. Eine Bewertung ist den neutralen Institutionen – den Gerichten oder Schlichtungsstellen – vorbehalten.

Der Eintritt eines unerwünschten Ergebnisses ist spontan mitteilungspflichtig, um erforderliche Konsequenzen einleiten zu können. Erst recht, sobald Umstände erkennbar sind, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen. [19]

Das ist auch bisher so gewesen. Nur wenn die Dinge glasklar liegen, z. B. ein Gegenstand im Körper zurückgeblieben ist, sollte der Arzt sagen, dass ihm ein Fehler unterlaufen ist.

Die „Nachfrage“ des Patienten kann nämlich zur Folge haben, dass dieser bei jeder Abweichung – sei sie schicksalhaft oder nicht – die Frage nach einem Behandlungsfehler stellt. [20] Das Vertrauen in die Fähigkeiten des Behandlers wird damit untergraben. [3, 10] Absehbar ist hier ein erhebliches Konfliktpotential, das nicht zuletzt vor den Gerichten ausgetragen werden wird. [7] Auch hier gilt: Die Dokumentation ist die Grundlage für eine objektive Bewertung.

Hat der Patient schriftlich oder über einen Anwalt nach einem Behandlungsfehler gefragt, ist in jedem Fall zu dokumentieren, welche Antwort der Arzt gegeben hat.

Gestützt wird die Nachfrage zum evtl. Behandlungsfehler durch den Passus im Gesetzestext (§ 66 SGB V), dass die Krankenkassen den Patienten bei der Frage nach einem Behandlungsfehler unterstützen sollen. Dies bedeutet nichts anderes als die Verpflichtung der Krankenkasse, die Interessen des Patienten zu vertreten. [1, 18] Daneben werden die Krankenkassen ihr eigenes Interesse verfolgen, sich zugunsten der Haftpflichtversicherung des Behandlers von den eigenen Aufwendungen zu entlasten. Über diesen Hebel wird den Krankenkassen Einblick in die Krankenakte verschafft und in der Konsequenz die ärztliche Schweigepflicht und u. U. der Datenschutz ausgehebelt.

Abs. 2 Satz 3 regelt, dass die Information über einen Behandlungsfehler in einem evtl. anhängigen Straf- oder Bußgeldverfahren nur mit Zustimmung des Behandlers verwendet werden darf. Diese Einschränkung gilt jedoch nicht in zivilrechtlichen (Haftungs-) Verfahren, in beamtenrechtlicher Hinsicht wie in Disziplinar- und in arbeitsrechtlichen oder berufsrechtlichen Verfahren. [1]

Praktische Konsequenzen

Den Begriff „Behandlungsfehler“ bei der Darstellung des Sachverhaltes ist unbedingt zu vermeiden. Mitteilungspflicht besteht nur für:

• unerwünschtes Ereignis

• unerwünschtes Ergebnis,

sofern Umstände erkennbar sind, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen.

Die eigene Bewertung eines unerwünschten Ereignisses/unerwünschten Ergebnisses als „Behandlungsfehler“ ist unbedingt zu vermeiden!

• eine unabhängige, objektive Beurteilung (Gutachten) ist erforderlich

• Behebung = Korrektur des unerwünschten Ergebnisses vorschlagen und anbieten

• Konsequenzen für die Weiterbehandlung, auch bei deren Unterlassung bzw. deren Ablehnung, unmissverständlich aufzeigen

• Dokumentation prüfen

• Aufzeichnungen zur Verfügung stellen

• keine Selbstbezichtigung

• keine Schuldzuweisung

Abs. 3: Wie weit die Behandlungskosten von einem Dritten übernommen werden, weiß der Behandelnde in der Regel nicht. Also wird der Patient dahingehend beraten werden müssen, dass er eine Kostenzusage seines Versicherers einholt. [10] Über nicht gedeckte Leistungen soll in Textform informiert werden. Deren Aushändigung ist vom Patienten zu quittieren. Generell gilt dies für sog. „Luxusbehandlungen“, bei Kassenpatienten zudem für sog. IGEL-Leistungen. [218] Dies kann entsprechend einem Kostenvoranschlag ausgeführt werden. Vorausgesetzt wird, dass der Behandler den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen kennt.

Behandlungen, die der „wunscherfüllenden Medizin“ zuzurechnen sind, werden von den Versicherungsträgern nur im Ausnahmefall erstattet. Deren Kosten müssen kalkuliert, ausgewiesen und dem Patienten schriftlich bekannt gegeben werden. Die Übernahme dieser Kosten durch ihn selbst muss von ihm schriftlich bestätigt werden. Bei einem wunscherfüllenden Eingriff ohne vorherige schriftliche Information an den Patienten besteht zudem die Gefahr, dass nicht nur die Kosten der Operation, sondern bei Eintritt von Komplikationen, die auf einem Behandlungsfehler beruhen, auch Schadensersatzansprüche auf den Arzt zukommen können.

Regelmäßig unklar bleibt vor Beginn der Behandlung, wieweit bei den Beihilfestellen und bei den privaten Versicherungsträgern eine Kostenerstattung geleistet wird. Denn die Liquidation wird erst nach Abschluss der Behandlung, d. h. nach der Erfüllung der Dienstleistung erstellt und zur Begleichung eingereicht. Hier kann nur ein Hinweis und – entgegen der bisherigen mündlichen Praxis – in Zukunft nur noch schriftlich, nämlich in Textform, d. h. ohne nachfolgende eigenhändige Unterschrift [1], vor Regressansprüchen schützen.

§ 630d BGB Einwilligung

Abs 1: Der Behandelnde ist verpflichtet, die Einwilligung des Patienten vor der Behandlungsmaßnahme einzuholen.

Praktische Konsequenzen

• Kostenzusage des Versicherers vom Patienten vorlegen lassen

• bei außertariflichem Leistungsangebot z. B. IGEL, wunscherfüllende Medizin: Kostenvoranschlag erstellen (Textform ohne Unterschrift genügt)

• cave: Kostenkalkulation bei wunscherfüllender Medizin,

• Schadenersatzforderung bei Komplikationen möglich, die auf einem Behandlungsfehler des Arztes beruhen

Wie diese Einwilligung einzuholen ist, ist im Gesetzestext nicht erwähnt. Allerdings empfiehlt es sich, die Einwilligung schriftlich mit Datum und Unterschrift beider Beteiligten, des Patienten wie des Aufklärenden, zu versehen. Dies kann im Anhang zum Aufklärungsbogen geschehen, so dass auch der inhaltliche Zusammenhang hergestellt ist.

Bei einwilligungsunfähigem Patienten ist die Einwilligung durch einen hierzu Berechtigten einzuholen. Wer ein Solcher sein kann, ist im Gesetz nicht ausgeführt. Das ist vielmehr aus dem Zivilrecht abzuleiten (z. B. Betreuer, Vormund, Personensorgeberechtigte für Kinder). [2] Eine vorliegende Patientenverfügung hat Vorrang vor dieser Fremdeinwilligung. [21] Eine unaufschiebbare Maßnahme (z. B. Notfall) soll dem mutmaßlichen Willen des Patienten entsprechend durchgeführt werden. Hierzu ist der Betreuer zu konsultieren. [1]

Abs. 2: Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn zuvor über die Maßnahme aufgeklärt wurde. Dies entspricht der selbstverständlichen Praxis aus der Vergangenheit.

Abs. 3: Der Widerruf der Einwilligung kann formlos und ohne Angabe von Gründen erfolgen, muss aber vom Behandler auf jeden Fall dokumentiert werden. Der so protokollierte Widerruf sollte für Beweiszwecke vom Patienten unbedingt gegengezeichnet werden. [3] Gegebenenfalls ist ein Zeuge hinzuzuziehen, was ebenfalls (durch dessen Unterschrift) zu dokumentieren ist. Die Folgen der Verweigerung zur vorgesehenen Maßnahme sind aufzuklären. Diese Aufklärung muss ebenfalls dokumentiert werden.

Auch an diesem Detail zur Kodifizierung der bisher geübten Praxis zeigt sich, wie die Verrechtlichung der Medizin fortschreitet und nach der Dokumentation eines jeden Details verlangt, um sich als Behandler vor unberechtigten Regressansprüchen oder anderen Vorwürfen zu schützen.

Praktische Konsequenzen

Einwilligung:

• nur schriftlich mit Datum und Uhrzeit, spätestens am Vortag

• Ausnahme: „Bagatelleingriff“ – cave: Begriff ist nicht definiert!

• Dokumentation der Einwilligung im Zusammenhang mit dem Aufklärungsbogen

• handschriftliche Ergänzungen, Skizze empfehlenswert

• Aushändigung von Unterlagen und Kopie der Einwilligung quittieren lassen

• mutmaßlichen Willen des Patienten beachten

• Patientenverfügung ist rang-stärker als die Meinung des Betreuers

• Widerruf jederzeit möglich

• Widerruf formlos, unbedingt schriftlich quittieren lassen

• Aufklärung über evtl. Folgen der Verweigerung einer Behandlung ist erforderlich

(Literatur bei den Verfassern)

Die Fortsetzung des Artikels folgt in der Januar-Ausgabe der PASSION CHIRURGIE.

Dieser Artikel ist erschienen in Versicherungsmedizin, 67. Jahrgang, Heft 2,

01. Juni 2015.

Roesgen M. / Jaeger L. / Bertram E. / Grafe S. / Mischkowsky T. / Paul D. / Probst J. / Scola E. / Wöllenweber H. D. Patientenrechte – Arztpflichten (Teil I). Passion Chirurgie. 2015 Dezember; 5(12): Artikel 06_01.

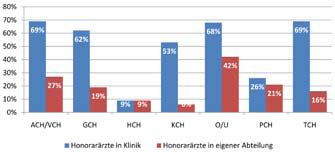

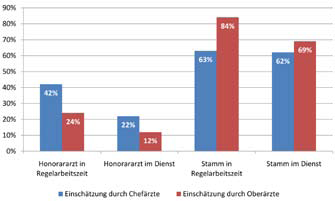

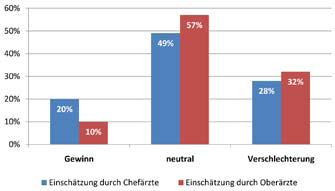

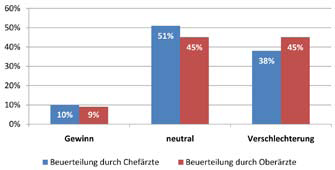

Abb. 1

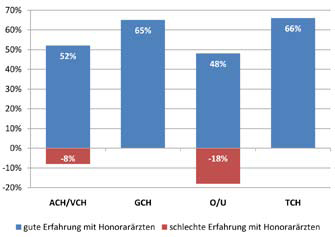

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 2

Abb1

Abb1

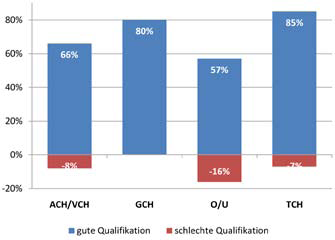

Abb7

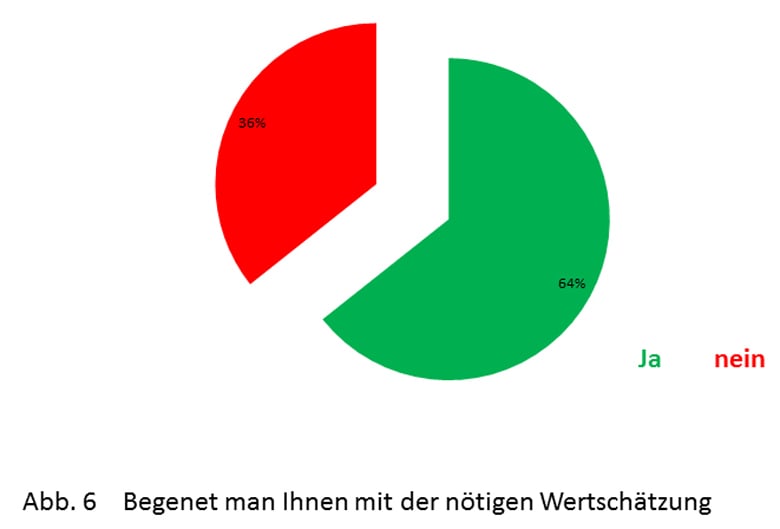

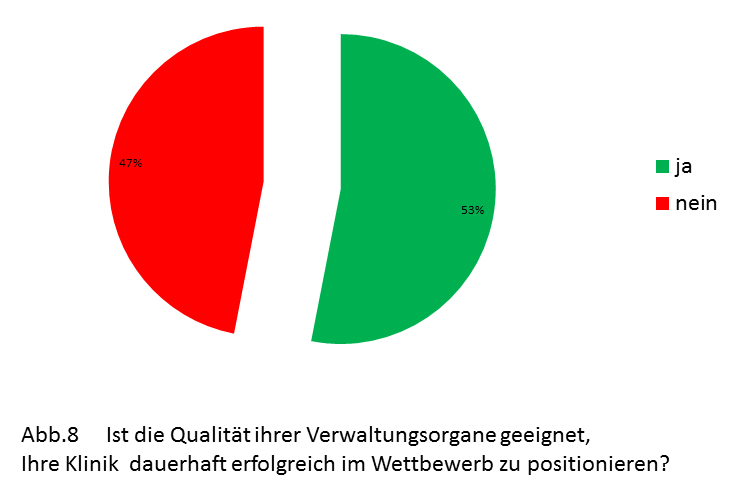

Abb7 Abb8

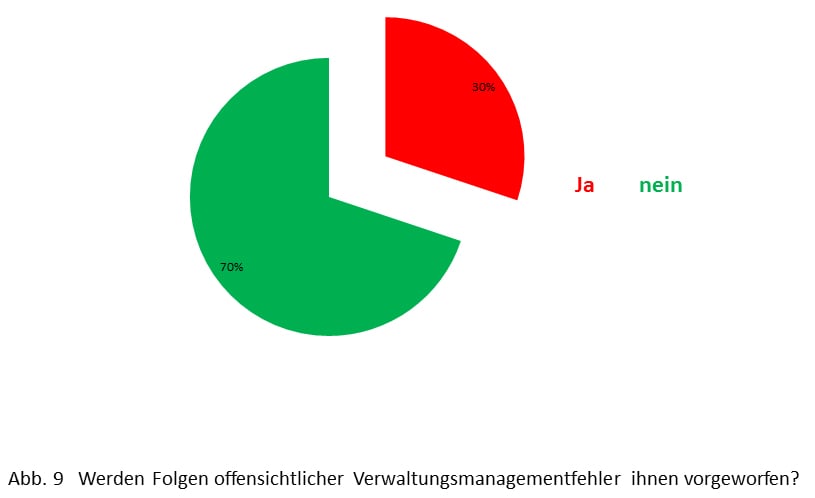

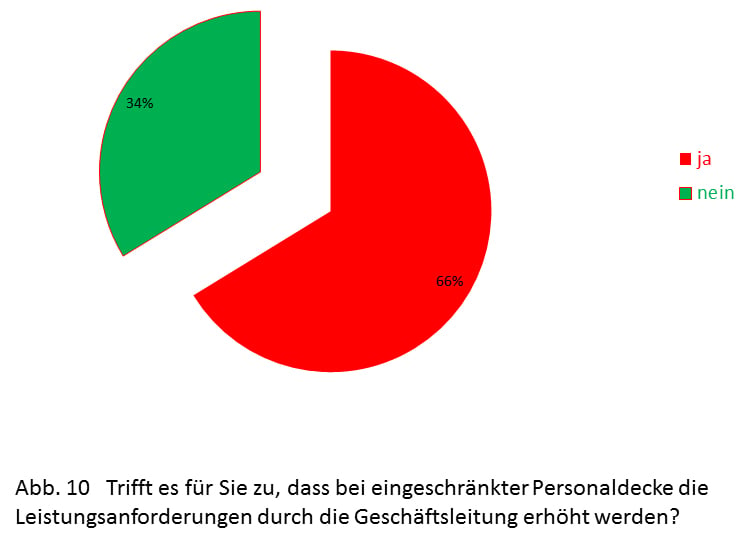

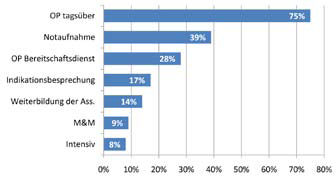

Abb8 Abb9 Wie schätzen Sie die Beteiligung von Honorarärzten

Abb9 Wie schätzen Sie die Beteiligung von Honorarärzten