Vorwort- Medizinstudierende 2022 – der Druck steigt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch wenn es in jugendlichen Entwicklungen keinen unabänderlichen Determinismus gibt, bleibt es ein großer Vorteil, die wichtigen soziologischen Strömungen nachwachsender Generationen zu kennen. Das Berufsmonitoring Medizinstudierende, das unter Leitung der Universität Trier seit 2010 regelmäßig durchgeführt wird, ist deshalb für den Umgang mit dem ärztlichen Nachwuchs ein wertvolles Instrument. Wir freuen uns deshalb sehr, hier die aktuellen Erkenntnisse des Teams um Professor Rüdiger Jacob zu präsentieren.

Nicht alle Ergebnisse der Erhebung aus 2022 überraschen, denn Trends entwickeln sich neben disruptiven Ereignissen vor allem kontinuierlich. Besondere Aufmerksamkeit verdienen einige Befunde aber schon. Neben dem fortgesetzten Thema der eingeschränkten Familientauglichkeit des Berufs leidet die kommende Arztgeneration vor allem unter der überbordenden Bürokratie, der hohen Arbeitsbelastung und dem starken ökonomischen Druck. Das ist deshalb von so großer Bedeutung, weil Bürokratie, Arbeitslast und Effizienzstreben hausgemachte Probleme des deutschen Gesundheitssystems darstellen. Die administrativen Aufgaben von Ärztinnen und Ärzten nehmen seit Jahrzehnten stetig zu, wobei vielfach nicht erkennbar ist, welche systematischen Vorteile damit erwirtschaftet werden sollen. Mit dem Arbeitsbeginn werden ambitionierte, junge Ärztinnen und Ärzte ganz außerhalb ihrer Kernkompetenz in Verwaltungsaufgaben verbrannt. Auch die digitale Patientenakte wird in der jetzigen Form zunächst daran nichts ändern, sondern den medizinischen Nachwuchs fern vom Patienten an den Rechner kleben. Die hohe Arbeitsbelastung folgt einer Aufgabenverdichtung, die zwar in vielen Berufssparten wiederzufinden ist, in der Medizin aber bespiellose Ausmaße angenommen hat. Zeit ist Geld, Leistungszahlen der Erfolg, Geschwindigkeit das Trainingsziel und empathischer Humanismus Verschwendung. Und der ökonomische Druck beschwert frisches ärztliches Handeln alltäglich mit einer neuen moralisch überbauten Last, welche die hippokratischen Grundfeste von Linderung und Heilung im merkantilen Nebel bald gänzlich verschwinden lässt.

Man könnte schlussfolgern, dass unter diesen Bedingungen eine inhaltliche Anpassung des Medizinstudiums die Lösung bietet. Doch Vorsicht: man erntet, was man sät. Wer von zeitgetakteten Kaufleuten digital behandelt werden möchte, wird das begrüßen. Wer jemals Krankheit persönlich ob aktiv oder passiv erlebt hat, wird das sicher nicht. Und – for god´s sake – der ärztliche Nachwuchs will es auch nicht!

Die Ergebnisse der aktuellen Befragung legen viel mehr nahe, den unangemessenen Bürden forciert und konstruktiv entgegenzutreten. Die Digitalisierung in der Medizin muss endlich um den Aspekt der ärztlichen und pflegerischen Arbeitsersparnis ergänzt werden. Das betrifft im Moment vor allem die digitale Patientenakte. Arbeitsalltägliche Vorgaben jeder Art benötigen eine diskursive Elaboration der Vor- und Nachteile. Dazu zählen neben Verwaltungsaufgaben übrigens auch Hygienebestimmungen oder Zertifizierungsordnungen. Medizinische Qualität und Menschenliebe gehören wieder in das Zentrum unseres Tuns, auch um wieder eine Aufdehnung der Arbeitsprozesse zu ermöglichen. Und ökonomische Aufgaben gehören nicht auf die Schultern von medizinischen Berufsstartern, denn das ist Führungsarbeit, und zwar eine kaufmännische.

Wir können das ändern, denn wir sitzen auch an Hebeln. Die Zukunft gehört zwar nicht mehr uns, aber wir können sie gestalten. Oder wir lassen alles so wie es ist, doch dann läuft die Jugend uns weg. Denn einer getriebenen Herde von Schafen will sie ganz offensichtlich nicht beitreten.

Erhellende Lektüre wünschen

|

Prof. Dr. med. C. J. Krones |

und |

Prof. Dr. med. D. Vallböhmer |

|

|

|

|

Der berufliche Alltag von Ärztinnen und Ärzten weist viele Facetten auf, von denen Patientinnen und Patienten, aber auch viele angehende Ärzte wenig bis nichts wissen oder sich falsche Vorstellungen machen – wozu sicher auch die vielen Arzt- und Krankenhaussoaps beigetragen haben. Denn neben der genuin ärztlichen Tätigkeit der Diagnose und Therapie von Patienten treten mehr und mehr unterschiedliche Verwaltungs- und Managementtätigkeiten mit einem hohen Maß an Bürokratie auf den Plan. Die Ärzteschaft muss sich u. a. mit Personal- und Praxisführung, Medizinrecht, Abrechnungsmodalitäten, Budgetverwaltung, möglichen Regressen und sehr weitgespannten Dokumentationspflichten befassen. Diese Vielschichtigkeit konfrontiert auch viele Medizinstudierende mit einem Problem, das ihnen zu Beginn ihres Studiums oft kaum bewusst ist: Sie müssen diese Bürokratie (i. w. S.) und die eigentliche ärztliche Tätigkeit, aufgrund derer sie das Studium der Medizin gewählt haben, miteinander in Einklang bringen. Dies stellt insofern ein Problem dar, als das Studium in der Regel zwar gut auf ärztliche Tätigkeiten vorbereitet, dagegen weniger gut bis gar nicht auf Verwaltung und Management.

Ergebnisse des Berufsmonitorings Medizinstudierende, das seit dem Jahr 2010 in einem vierjährigen Turnus in Kooperation zwischen der Professur Soziologie/Empirische Sozialforschung der Universität Trier, der KBV, dem MFT und der BVMD durchgeführt wird, zeigen dies mit bemerkenswerter Konstantheit im Zeitverlauf sehr deutlich.

Nachfolgend werden wir daher auf die unterschiedlichen Herausforderungen des ärztlichen Berufs und die in unserer Befragung gesammelten Befürchtungen, Anregungen und Vorstellungen des ärztlichen Nachwuchses genauer eingehen. Die verschiedenen Themen lassen sich in Bürokratie, Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf, Arbeitsbelastung, Fachärztliche Weiterbildung und Wohn- und Arbeitsort gliedern.

Bürokratie

Nicht wenige der befragten Medizinstudierenden äußern den Wunsch nach Schulungen zu Niederlassung und Praxisführung während des Studiums sowie nach größerer Unterstützung bei der Bewältigung zukünftiger Verwaltungsarbeit. Dies ist vor dem Hintergrund des realen bürokratischen Aufwands von Vertragsärzten und -ärztinnen und dem sich verschärfenden Arztzeit-Mangel kaum verwunderlich. Denn: Laut Ärztemonitor verbringen Vertragsärzte rund 7,4 Stunden pro Woche mit Verwaltungsarbeit [1].

Familie, Freizeit und Beruf

Seit Beginn der Befragungen 2010 ist die Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf für die große Mehrheit der angehenden Ärztinnen und Ärzte von zentraler Bedeutung. Dies ist auch in der aktuellen Welle des Berufsmonitorings aus dem Jahr 2022 (N = 8.600) zu erkennen. Für 92,5 Prozent ist dies wichtig. Für 83,1 Prozent waren zudem geregelte Arbeitszeiten essentiell bei der Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit. Zwar besteht nach wie vor ein signifikanter Geschlechterunterschied zwischen Männern und Frauen in Bezug auf die Wichtigkeit von Familie und Freizeit (88 Prozent der Frauen und 75,3 Prozent der Männer bewerteten diesen Faktor als „wichtig“), gemeinsam ist beiden Geschlechtern jedoch, dass diese Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf geschlechtsübergreifend konstant die bedeutsamste Erwartung an die spätere Berufstätigkeit ist.

Größere Unterschiede bestehen zwischen Männern und Frauen bei der Frage, ob eine oberärztliche oder chefärztliche Position eine erstrebenswerte Karriereoption darstellt. So sind zwar 85 Prozent der Frauen und 94 Prozent der Männer grundsätzlich an einer Karriere als Oberärztin oder Oberarzt interessiert. Hingegen stellt für lediglich 29,4 Prozent der Frauen, aber 50,1 Prozent der Männer eine chefärztliche Position eine potentielle Option dar. Problematisch daran ist, dass – sofern sich die Präferenzen der Befragten nicht noch ändern – die Gruppe der Personen, die solche Ambitionen hat, für eine suffiziente Nachfolgerekrutierung in den Kliniken zu klein ist.

Arbeiten im stationären oder ambulanten Sektor

Nicht erfreulich für die Rekrutierung ärztlichen Personals für Krankenhäuser sind auch die unverändert vorhandenen Vorbehalte gegen eine angestellte Tätigkeit im stationären Sektor. Dies sind eine perzipierte (zu) hohe Arbeitsbelastung sowie in deren Folge ein knapp bemessener und zusehends knapper werdender Zeitaufwand, der für die Behandlung jedes einzelnen Patienten zur Verfügung steht. Bei den Frauen stellen dementsprechend die hohe Arbeitsbelastung (85,1 Prozent), der starke ökonomische Druck bei der Behandlung von Patienten (71,5 Prozent), die schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf (67,3 Prozent) und die knappe Zeit bei der Behandlung von Patienten (66,3 Prozent) die dominanten Gründe gegen eine Beschäftigung im Krankenhaus dar. Für die Männer sind neben der hohen Arbeitsbelastung (81,9 Prozent) und dem starken ökonomischen Druck bei der Behandlung von Patienten (67,5 Prozent) zudem wenig Freizeit (67,5 Prozent) und die perzipierte autoritäre Führungskultur (67,4 Prozent) Ausschlusskriterien für eine mögliche Anstellung im Krankenhaus.

Dabei wird eine angestellte Tätigkeit nicht generell als problematisch angesehen, vielmehr gewinnt die Option einer Anstellung in einer (größeren) Praxis im ambulanten Sektor zunehmend an Attraktivität. Allerdings ist der ärztliche Nachwuchs häufig nicht mehr gewillt, die gleiche Anzahl an Stunden zu arbeiten, die Vertragsärzte in der Vergangenheit geleistet haben. Teilzeitarbeitsmodelle erfreuen sich – gerade bei den Frauen – großer Beliebtheit. Dies zeigt sich auch in den Zahlen der KBV, die seit 2012 eine Minderung der im Schnitt geleisteten Arbeitsstunden von 56,4 auf 51,1 ausweist.

Bisher wurden die durch die vorstehend skizzierten Entwicklungen bedingten Lücken in der medizinischen Versorgung in vielen Fällen durch die steigende Zahl an berufstätigen Ärztinnen und Ärzten ausgeglichen. Allerdings stagniert gegenwärtig die Zahl der Studierenden, die ihr Studium der Humanmedizin erfolgreich abschließen [2].

Zusammengefasst führen die angesprochenen Faktoren zu einer Verschärfung des Arztzeit-Mangels und einer Abnahme des Versorgungsangebots. Speziell der Mangel an hausärztlicher und allgemein fachärztlicher Betreuung dürfte einige, insbesondere ländliche, Regionen in Deutschland schwer treffen [3].

Die Bundesärztekammer verzeichnete im Jahr 2021 einen Rückgang der Allgemeinmediziner bei Niederlassungen um 2 Prozentpunkte. Insgesamt sind 85,2 Prozent der berufstätigen Allgemeinmediziner in der stationären Versorgung tätig. Dabei entfallen 6 Prozent auf die stationäre Behandlung und davon erneut 6 Prozent auf leitende ärztliche Positionen. Die Anzahl der Frauen in der Allgemeinmedizin im Vorjahr ist um 1,8 Prozent gestiegen. Diese machen mittlerweile einen Anteil von 59 Prozent in der ambulanten und stationären Versorgung aus [4].

Fachärztliche Weiterbildung – Interessensgebiete nach Geschlecht

Wie das Berufsmonitoring Medizinstudierende zeigt, sind Frauen häufig an einer späteren Facharztweiterbildung in der Allgemeinmedizin interessierter als Männer. Dies lässt sich übergreifend für alle Erhebungsjahre seit 2010 feststellen (Tab. 1).

In allen vier Wellen der Studie wurde auch gefragt, welche Gebiete aus Sicht der Studierenden für eine Weiterbildung in Frage kommen. Ab dem Jahr 2014 wurde zur ursprünglich verwendeten Frage (Multiple-Choice-Frage mit maximal drei Optionen) eine zweite Fragevariante hinzugefügt, die als Single-Choice-Frage eine Messung der zum Fragezeitpunkt aktuell dominanten Präferenz ermöglicht.

Darüber hinaus konnten bei beiden Fragetypen die populärste Weiterbildung erfasst werden: Bei den befragten Männern und Frauen ist dies gleichermaßen die Innere Medizin. Darauf folgen die Allgemeinmedizin, die Anästhesiologie und die Chirurgie. Bei den Teilnehmerinnen der Umfrage rangierte zusätzlich die Kinder- und Jugendmedizin im oberen Bereich der Interessensgebiete.

Die Präferenzen für Chirurgie zeigen 2022 nach Jahren des Niedergangs wieder einen leichten Anstieg (Tab. 1). War das Fach 2018 nur für 6,5 Prozent der Befragten erste Wahl, ist für 2022 ein Anstieg um 2,8 Prozentpunkte zu erkennen. Noch wichtiger: Auch für PJ-Studenten ist das Fach wieder etwas attraktiver geworden. Ob sich daraus ein stabiler Trend entwickelt, ist aber noch abzuwarten.

| Chirurgie | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | Allgemeinmedizin | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |

| Single Choice | Single Choice | ||||||||

| Alle Befragten | – | 8,3 | 6,5 | 9,3 | Alle Befragten | – | 8,9 | 8,8 | 11,2 |

| Frauen | – | 7,5 | 6,3 | 8,9 | Frauen | – | 10,3 | 9,6 | 11,5 |

| Männer | – | 9,5 | 6,4 | 10,2 | Männer | – | 7,1 | 8,5 | 10,4 |

| Vorklinik | – | 11,4 | 9,9 | 12,1 | Vorklinik | – | 7,9 | 7,2 | 9,6 |

| Klinik | – | 7,0 | 5,4 | 8,1 | Klinik | – | 9,3 | 9,7 | 11,5 |

| PJ | – | 5,6 | 4,5 | 8,4 | PJ | – | 9,5 | 10,9 | 12,5 |

| Multiple Choice | Multiple Choice | ||||||||

| Alle Befragten | 26,8 | 25,2 | 24,3 | 25,7 | Alle Befragten | 29,3 | 34,5 | 35,3 | 36,8 |

| Frauen | 23,6 | 22,7 | 22,1 | 23,9 | Frauen | 31,4 | 36,4 | 37,2 | 37,4 |

| Männer | 32,6 | 29,5 | 27,4 | 29,9 | Männer | 28,4 | 32,1 | 34,5 | 35,7 |

| Vorklinik | 35,7 | 31,9 | 32,5 | 35,0 | Vorklinik | 31,9 | 33,8 | 32,7 | 33,0 |

| Klinik | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 22,6 | Klinik | 30,1 | 35,4 | 36,8 | 38,0 |

| PJ | 21,2 | 18,8 | 18,1 | 19,3 | PJ | 27,8 | 33,9 | 39,6 | 36,7 |

Tab. 1: Präferenzen für Chirurgie und Allgemeinmedizin 2010 bis 2022

Spätere Wohn- und Arbeitsorte

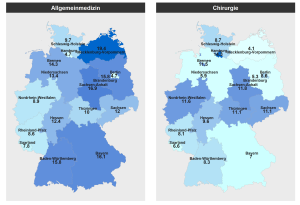

Von Interesse ist hier natürlich auch, wie sich das künftige Arbeitskräftepotential räumlich verteilen könnte. Wir illustrieren dies in der folgenden Abbildung. Dazu wurde die Frage nach der konkreten Präferenz für eine Weiterbildung (Single-Choice) auf die Bundesländer bezogen, die für die angehenden Ärzte später als Lebens- und Arbeitsorte in Frage kommen.

Wir weisen zu diesem Zweck lediglich die Zahl der Personen aus, die an einer chirurgischen oder allgemeinmedizinischen Facharztausbildung interessiert sind. So präferieren im Erhebungsjahr 2022 beispielsweise 19,4 Prozent der Studierenden, die (auch) in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten würden, eine Facharztweiterbildung in Allgemeinmedizin, aber lediglich 4,1 Prozent eine in Chirurgie. Die restlichen 76,5 Prozent der Personen, die in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten möchten, haben eine andere präferierte Facharztweiterbildung, auf die in dieser Abbildung jedoch nicht eingegangen wird.

Auffällig ist, dass Personen, die (auch) in Sachsen-Anhalt (16,9 Prozent), Bayern (16,1 Prozent), Baden-Württemberg (15,8 Prozent) und Brandenburg (15,8 Prozent) arbeiten würden, ebenfalls eine allgemein fachärztliche Ausbildung bevorzugen. Vergleicht man diese mit jenen, die in den jeweiligen Bundesländern chirurgisch tätig sein möchten, ergibt sich ein fast konträres Bild. Der Stadtstaat Hamburg ist mit 14,3 Prozent am beliebtesten bei Personen, die eine chirurgische Weiterbildung vorziehen würden.

Andererseits darf bei diesem Vergleich nicht vergessen werden, dass einige Medizinstudierenden durch die Landarztquote zu einem Studienplatz gekommen sind, woraus sich eine größere Verbreitung potentieller Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner in ländlichen Gebieten erklären lässt. Nicht außer Acht gelassen werden darf auch, dass sich die Befragten noch im Studium befinden und in der Frage nach dem möglichen Arbeitsort Mehrfachnennungen möglich waren. Die Ergebnisse der Befragung zeigen daher eher eine generelle Entwicklungsrichtung. Handlungsempfehlungen zur Lösung der eingangs geschilderten Probleme wie Arztzeitmangel in bestimmten Fachgebieten und Bürokratieaufwand lassen sich aus ihnen allein nicht ableiten. Nichtsdestotrotz bieten diese Informationen über grundsätzlich bestehende örtliche Arbeitskräftepotentiale einen Ansatzpunkt für zukünftige Planungs- und gegebenenfalls Reformüberlegungen.

Fazit und Ausblick

Die Belastung durch zusätzliche bürokratische Tätigkeiten und die Veränderung der Arbeitszeitmodelle sind für den ärztlichen Nachwuchs wichtige Themen, die bei ihrer Entscheidung über Arbeitsort und Facharztweiterbildung relevant sind. Dabei sind den angehenden Ärztinnen und Ärzten geschlechterübergreifend die Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf besonders wichtig.

Leider sind gerade für Frauen höhere und leitende Positionen in Krankenhäusern wie auch eine Weiterbildung in Chirurgie häufig definitiv keine Option. Dies ist für die Nachbesetzung entsprechender Stellen und Positionen ein Problem, da die Mehrheit der künftigen Ärzte weiblich ist.

Trotz der steigenden Abschlüsse im Bereich der Humanmedizin in den letzten Jahren besteht unerfreulicherweise auch weiterhin das Problem des Arztzeit-Mangels. Denn die Verringerung der Arbeitszeit zum Zweck der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Zusammenlegung von Arztpraxen zu Gemeinschaftspraxen und die zusätzlichen bürokratischen Tätigkeiten, denen Mediziner nachgehen müssen, reduzieren zugleich die Zeit, die diese für Patienten aufbringen können. Zudem bestehen bei der Verfügbarkeit der Ressource Arzt auch räumliche Disparitäten, insbesondere strukturschwache Regionen leiden hier unter einem Mangel. Das von uns errechnete Arbeitskräftepotential zeigt diese Diskrepanzen zwischen einigen Bundesländern bezüglich der fachärztlichen Weiterbildung in Allgemeinmedizin und Chirurgie. Vor allem Chirurginnen und Chirurgen könnten in einigen Bundesländern zur „Mangelware“ werden. Auch die Wirkung der Landarztquote wird sich erst in den kommenden Jahren entfalten.

Die sinkende Anzahl an verfügbaren Arbeitsstunden, die ärztliches Fachpersonal leisten kann oder will, macht Innovationen im Bereich der Diagnostik und der Verwaltung erforderlich. Denn es wäre zu wünschen, dass auch im Hinblick auf eine alternde Gesellschaft den Ärztinnen und Ärzten genug Zeit für die Patienten bleibt. Wichtig ist dabei die Unterstützung bei und Abnahme von Verwaltungsarbeit, damit sich das ärztliche Fachpersonal wieder auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann: die Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen.

Literatur

[1] Ärztezeitung (2018): „Ärztemonitor 2018 – Bürokratie kostet einen Arbeitstag pro Woche“, https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Buerokratie-kostet-einen-Arbeitstag-pro-Woche-225564.html, Stand: 07.09.2018, Letzter Abruf: 01.02.2023.

[2] Kassenärztliche Bundesvereinigung (2023): „Arztzeit-Mangel“, https://www.kbv.de/html/themen_38343.php, Stand: 2023, Letzter Abruf: 01.02.2023.

[3] Kassenärztliche Bundesvereinigung (2023): „Gesundheitsdaten – Regionale Verteilung der Ärztinnen und Ärzte in der vertragsärztlichen Versorgung“, https://gesundheitsdaten.kbv.de/cms/html/16402.php, Stand: 2023, Letzter Abruf: 01.02.2023.

[4] Bundesärztekammer (2020): „Ärztestatistik zum 31. Dezember 2020“, https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/Statistik_2020/2020-Statistik.pdf, Stand: 31.12.2020, Letzter Abruf: 01.02.2023.

Schwan L, Jacob R, Kopp J: BDC-Praxistest: Zwischen Bürokratie und Arztzeit-Mangel – Perspektiven des ärztlichen Nachwuchses. Passion Chirurgie. 2023 Mai; 13(05): Artikel 05_01.