Mit dem Ethicon Zukunfts-Award (EZA) werden herausragende Projekte prämiert, die das Miteinander von Leistungsträgern und Gesundheitswirtschaft fördern und den Fokus auf Patientensicherheit, Fortschritt und Wirtschaftlichkeit setzen. Denn „Gemeinsam die Zukunft der Chirurgie gestalten“ heißt für Ethicon zusammen mit unseren Kunden praxistaugliche Lösungen für das Wohl der Patienten zu entwickeln und Konzepte zu entwerfen, die die Wettbewerbsfähigkeit von Kliniken verbessern.

Der Award

Insgesamt ist der EZA mit 20.000 € dotiert und teilt sich in drei Gremiums-Preise und einen Publikums-Preis auf. Eingereichte Projekte wurden von einer hochkarätigen Jury bestehend aus Dr. Josef Düllings (Präsident des VKD), Prof. Claus-Dieter Heidecke (Präsident DGAV 2014-2015) und Prof. Hans-Joachim Meyer (Präsident BDC, Generalsekretär DGCH) in einer ersten Runde für die drei Gremiums-Preise bewertet. Die Abstimmung für den Publikums-Preis fand vom 15. bis 31. März online statt (nähere Informationen).

Die Bewerbungen

2016 wurden elf Projekte aus ganz Deutschland und aus allen Hierarchie-Ebenen der Institutionen (vom Studenten bis zum Institutsleiter) eingereicht. Beworben haben sich

- Dr. Johanna Buhr & Dr. Erik Allemeyer (Raphaelsklinik Münster GmbH),

- Dr. Bernadett Erdmann (Klinikum Wolfsburg),

- Dr. Panagiotis Fikatas (Charité, Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow Klinikum),

- Prof. Jörg Glatzle (Klinikum Konstanz),

- Patrick Haas (Universitätsklinikum Tübingen),

- Saskia Huckels-Baumgart (Evangelisches Krankenhaus Mettmann),

- Dr. Tilman Laubert (UKSH Campus Lübeck),

- Prof. Tanja Manser (Universitätsklinikum Bonn),

- Prof. Johannes Schmidt (Krankenhaus Landshut-Achsdorf),

- Dr. Stefanie Veit (Sana Kliniken Düsseldorf) und

- Prof. Brigitte Vollmar (Universitätsmedizin Rostock).

Das Besondere

Der Fokus des Ethicon Zukunft-Awards lag von Beginn an auf den sozialen Medien, vor allem auf Facebook und Twitter. Über 30.000 clicks, likes und shares belegten eindrucksvoll das enorme Interesse, das der Preis so auf sich ziehen konnte (siehe ausführlich auf https://www.facebook.com/eza2016/). Allein bei der Abstimmung zum Publikumspreis wurden in zwei Wochen über 9.000 Stimmen online abgegeben!

Die Preisverleihung

Die Preisverleihung fand auf dem DGCH Kongress in Berlin statt. In der wissenschaftlichen Session präsentierten die Preisträger ihre Projekte. Erst dann wurde die Reihenfolge der ersten Plätze des Gremiums-Preises auf Grundlage dieser Präsentationen durch die Jury festgelegt. Es blieb also bis zum Schluss spannend!

Die Preisträger und Juroren auf dem Ethicon Stand beim DGCH-Kongress (v. l.): Khaled Bajaeifer, Prof. Jörg Glatzle, Dr. Tilman Laubert, Prof. Claus-Dieter Heidecke, Prof. Brigitte Vollmar, Dr. Panagiotis Fikatas, Prof. Hans-Joachim Meyer, Prof. Johannes Schmidt

Die Gewinner

Der Publikumspreisträger, Prof. Jörg Glatzle (Klinikum Konstanz), erhielt mit seinem Projekt „Heimtrainer Laparoskopie“ 3.863 (!) Stimmen und siegte damit eindrucksvoll (dotiert mit € 5.000). Bei der Ermittlung der Gremiums-Preisträger gab es die Besonderheit, dass die Jury mittels objektiv standardisiertem Bewertungsverfahren im Vorfeld vier (anstatt der geplanten drei) Finalisten festgelegte, die somit alle in Berlin ihre Projekte präsentierten. Nach einem hochspannenden Finale legte die Jury die Reihenfolge der Gremiums-Preisträger fest (mit zwei 3. Plätzen). Wir freuen uns, Ihnen folgende Gewinner bekannt geben zu dürfen und gratulieren recht herzlich:

1. Platz (7.000 €): Prof. Brigitte Vollmar (Universitätsmedizin Rostock)

„Baltic Medical Solution Center“

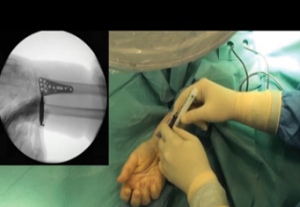

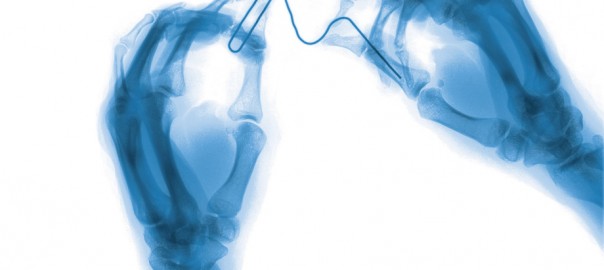

2. Platz (5.000 €): Dr. Panagiotis Fikatas (Charité, Universitätsmedizin Berlin)

„Chirurgische Knotenvorrichtung mit Selbstverschlussfunktion“

3. Platz (1.500 €): Dr. Tilman Laubert (UKSH Campus Lübeck)

„Lübecker Toolbox“

4. Platz (1.500 €): Prof. Johannes Schmidt (Krankenhaus Landshut-Achsdorf)

„Standardisierung des Nahtmaterial-Portfolios zur Reduktion der Lagerhaltung“

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, gratulieren allen Bewerbern recht herzlich für die hervorragenden Bewerbungsprojekte und freuen uns auch weiterhin gemeinsam mit unseren Kunden die Zukunft der Chirurgie gestalten zu dürfen.

H

H W

W