Die in Deutschland angestrebte Digitalisierung des Gesundheitswesens verspricht vereinfachte Arbeitsabläufe, effizientere Kommunikation sowie bessere Dokumentation und daraus folgende sicherere Handlungsabläufe [1]. Diverse digitale Gesundheitsanwendungen wie beispielsweise die elektronische Patientenakte (ePA), ermöglichen es, Patienten und medizinischem Personal einen gesammelten Überblick über die dem Patienten zugehörigen Dokumente zu verschaffen. Die Ansammlung von derartig großen Datenmengen birgt jedoch auch die nicht zu unterschätzende Herausforderung, diese zu verwalten und adäquat, sinngerecht und mit Fokus auf klinische Relevanz auszuwerten. Hier kann künstliche Intelligenz (KI) Abhilfe verschaffen [2]. KI ist in der Lage, enorme Datenmengen (Big Data) schnell, statistisch und probabilistisch auszuwerten und daraus Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen bzw. Empfehlungen zu treffen. In der Chirurgie beschäftigt sich ein ganzes wissenschaftliches Feld mit der Aufnahme und Dokumentation, Katalogisierung und digitalen Verwaltung sowie Analyse von multimodalen Daten [2]. Im Mittelpunkt der chirurgischen Datenwissenschaft (Surgical Data Science) stehen dabei Daten aus der präoperativen Diagnostik und Bildgebung sowie intraoperatives, endoskopisches Video- und Bildmaterial und postoperative klinische Daten und Verläufe.

Obwohl KI hinsichtlich repetitiver Datenauswertung, automatisierter Erkennung von wiederkehrenden Mustern innerhalb von Datensätzen und datenbasierten statistischen Analysen dem Menschen überlegen ist, mangelt es ihr an der menschlichen Fähigkeit des kreativen Verknüpfens von Zusammenhängen und kritischem Denken [3, 4]. Im chirurgischen Kontext sind diese Fähigkeiten, insbesondere im Hinblick auf die intraoperative Entscheidungsfindung, aber von großer Bedeutung. Daraus resultiert die Frage, wie KI im chirurgischen Umfeld am effektivsten und sichersten zum Einsatz kommen kann und sollte.

Chirurgische KI

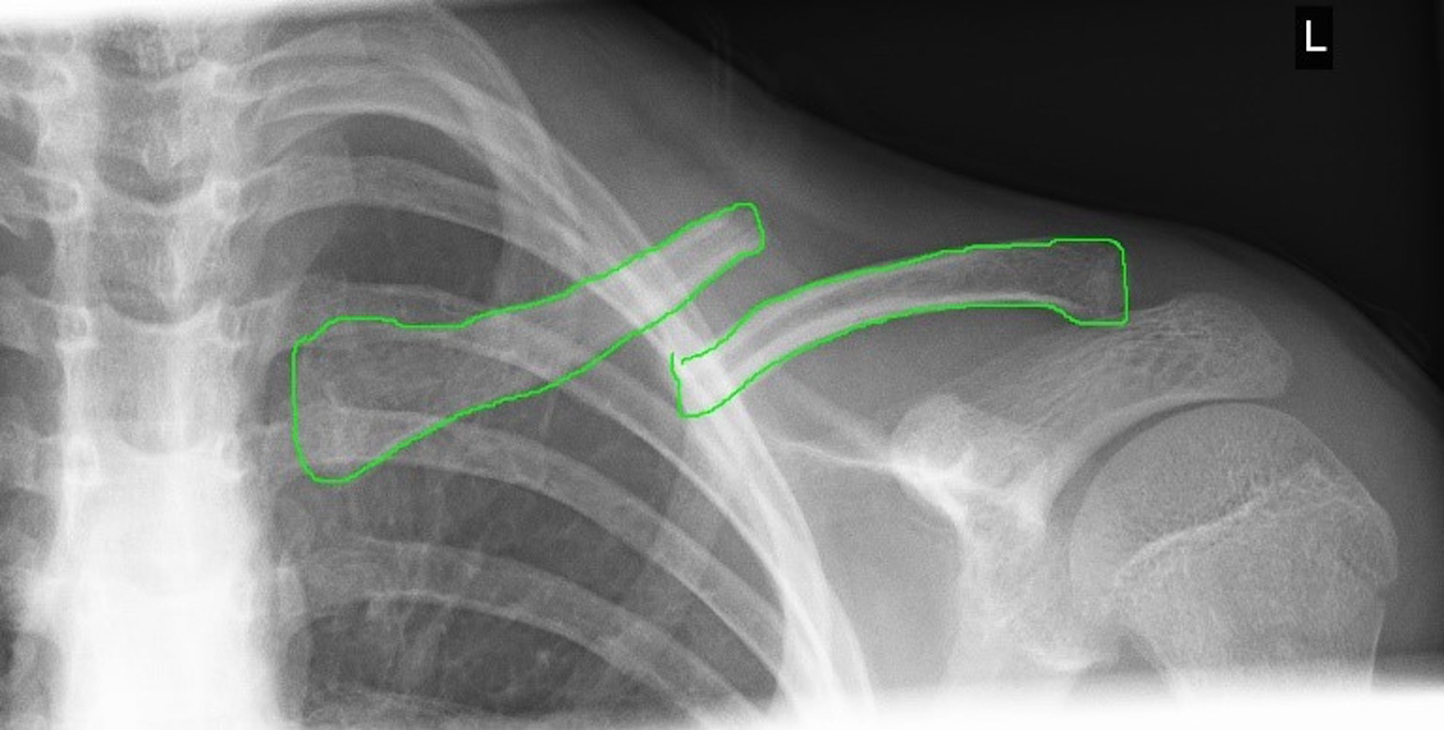

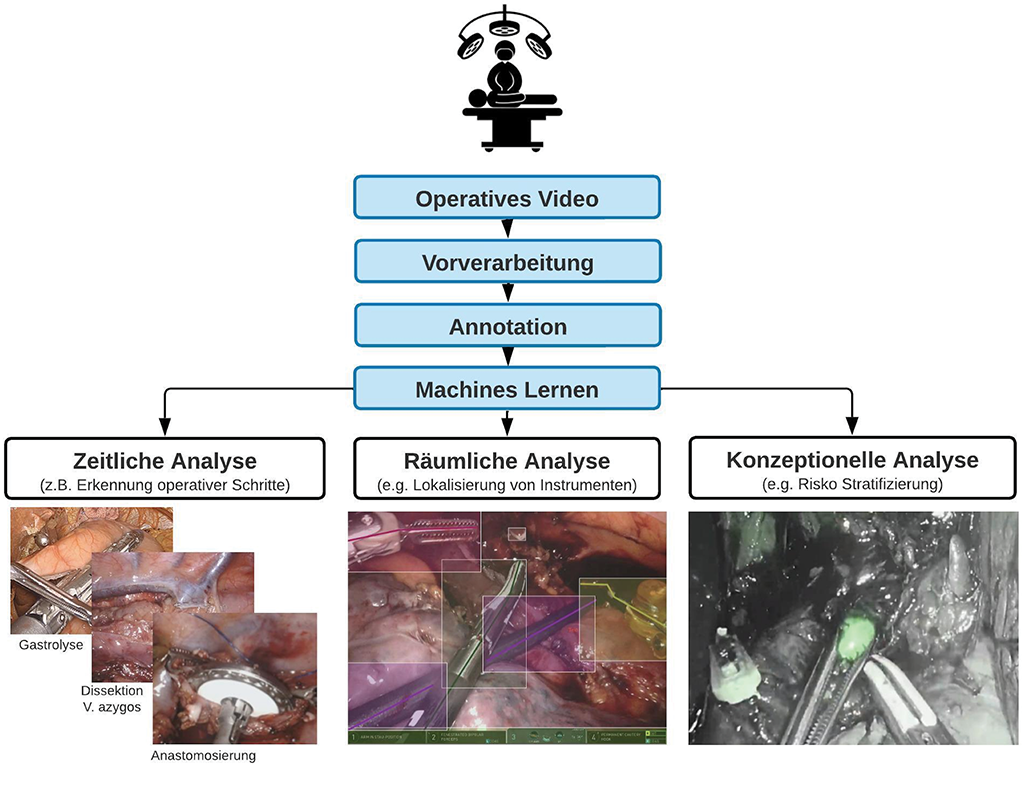

Die praktische Anwendung von KI auf die Chirurgie konzentriert sich derzeit vorrangig auf die Analyse von intraoperativen Video-Daten hinsichtlich der automatisierten Erkennung von chirurgischen Phasen[5], Lokalisierung von Instrumenten und Klassifizierung [6] von Interaktionen zwischen Instrument und Gewebe [7] (siehe Abb. 1).

Aufgrund der hohen Fallzahlen und des standardisierten Ablaufs ist die laparoskopische Cholezystektomie eine der meistadressierten Operationen[8]–[10]. Kürzlich wurde das Repertoire durch Arbeiten zur KI-basierten Analyse der Chirurgie des oberen Gastrointestinaltrakts und der kolorektalen Chirurgie ergänzt [6], [11]–[14]. Jedoch ist die chirurgische KI von datenbasierten, sicheren und in Echtzeit abrufbaren autonomen Warn- und Navigationssystemen analog zur Automobilindustrie oder Luftfahrt noch weit entfernt. Grund hierfür sind die begrenzte Quantität, Qualität und Vielfalt der zur Verfügung stehenden Daten, an denen KI-Algorithmen trainiert werden [15], [16].

Abb. 1: Schematische Darstellung des derzeitigen Fokus von chirurgischer KI; insbesondere die zeitliche, räumliche und konzeptionelle Analyse des operativen Arbeitsablaufs anhand von minimalinvasiven Video-Daten steht im Mittelpunkt

Hier könnte die Digitalisierung der Chirurgie den Weg für KI ebnen und eine grundlegende Infrastruktur etablieren, die die translationale Weiterentwicklung von KI begünstigt. Die hochqualitative Aufnahme, adäquate Aufbereitung und effektive Nutzbarkeit von ganzheitlichen Daten aus dem Operationssaal (OP) sind essenzielle Voraussetzungen für die Entwicklung KI-basierter Sicherheitssysteme. Dies bedeutet beispielsweise die Verknüpfung von intraabdominellen Video-Daten mit präoperativer Bildgebung in Echtzeit und die daraus folgende Abbildung anatomischer Strukturen auf dem Operationsfeld durch 3-D-Rekonstruktion. Zudem ermöglicht eine mit dem Operationsvideo zeitlich synchronisierte Abbildung und Analyse von klinischen Patientenparametern, die Analyse von intraoperativen Ereignissen, die im Zusammenhang mit postoperativen Komplikationen stehen. Neue innovative Technologien, wie beispielsweise die Operation Room Black Box von Surgical Safe Technologies (Surgical Safe Technologies, Toronto, Kanada), ermöglichen die umfassende Aufnahme von multimodalen Informationen aus dem Operationssaal [17]. Bild- und Videomaterial von deckenmontierten Kameras sowie dem Laparoskop werden mit anästhesiologisch erhobenen Vitalparametern zeitlich synchronisiert und erlauben somit eine deutlich akkuratere postoperative Auswertung von Komplikationen. Zudem verschafft diese umfassende Datenerhebung entscheidende Einsicht in die Team-Dynamik im Operationssaal und Aspekte, die die Patientensicherheit nachhaltig beeinflussen [18], [19].

Die Symbiose zwischen Digitalisierung und KI ist somit für Wissenschaftler und Kliniker keine weit entfernte Zukunftsfantasie, sondern in vielen OPs in den USA bereits eine sich stetig weiterentwickelnde Realität.

Der digitale Operations Saal der Zukunft

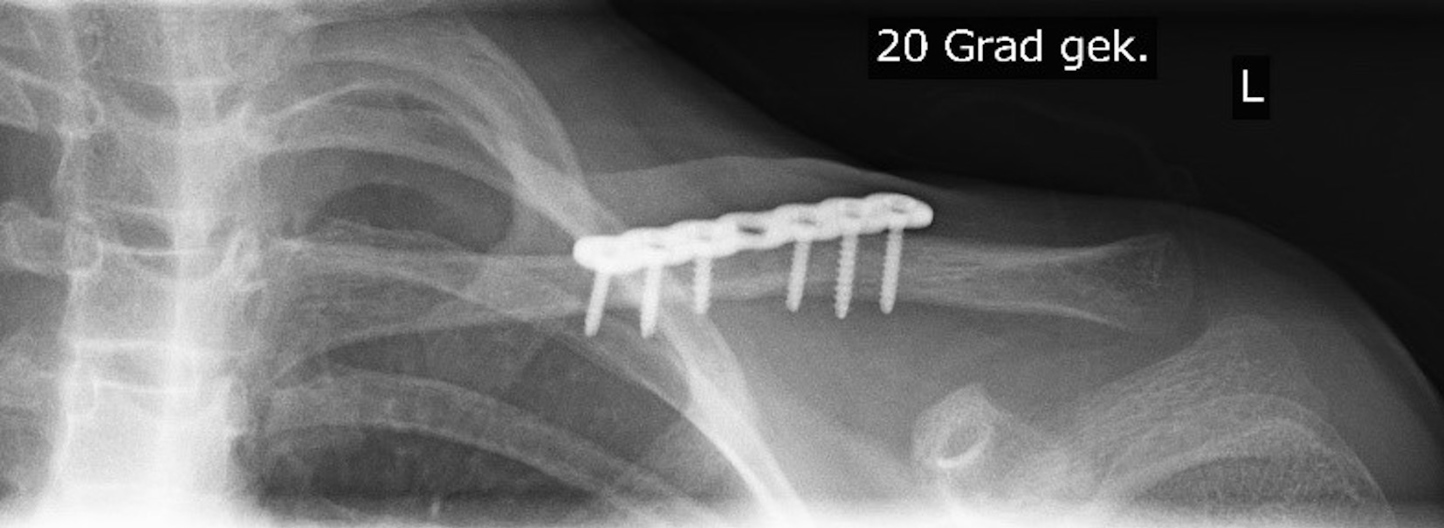

Präoperative systematische Datenanalyse ermöglicht bereits heute genauere Risiko-Stratifizierung des chirurgischen Patienten, digital unterstützte Aufklärung und eine verbesserte chirurgische Ausbildung [8], [20]. Intraoperativ ermöglichen Augmented Reality und Computer Vision die Projektion von digitalen Informationen auf das Operationsfeld [21], anatomische 3-D-Simulationen basierend auf präoperativer Schnittbildgebung[22], intraoperative Markierung oder Annotation von Strukturen und das millimetergenaue Ausmaß von Entfernungen im Situs[23].

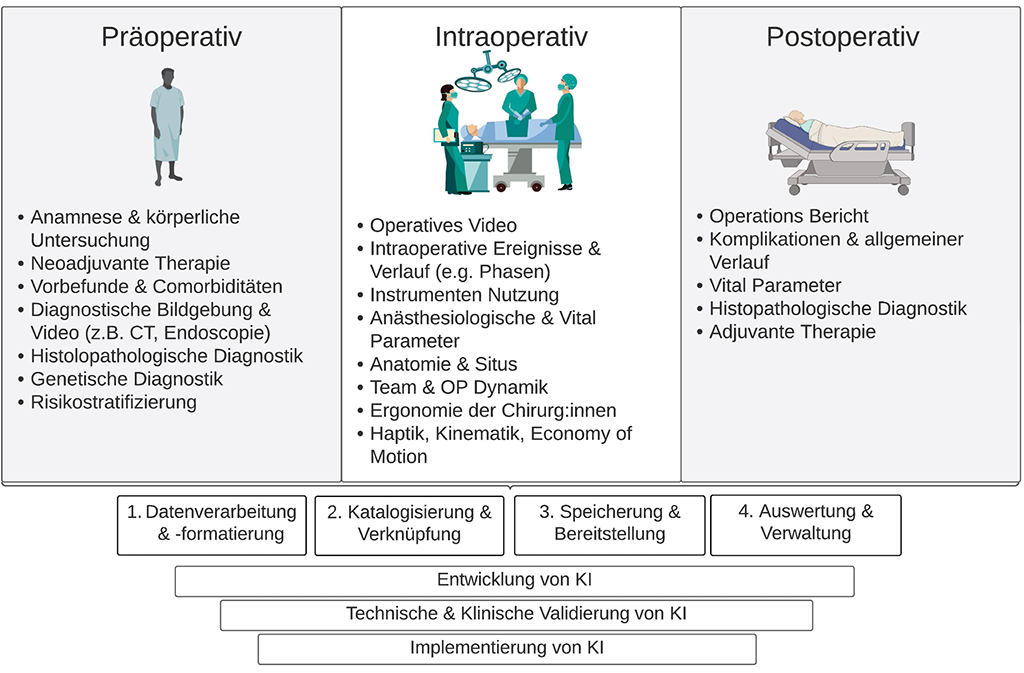

Abb. 2: Beispielhafte Übersicht über multimodale Daten, die im Rahmen des prä-, intra- und postoperativen Verlaufs eines chirurgischen Patienten erhoben werden können. Voraussetzungen für die Entwicklung klinisch relevanter KI sind adäquate Infrastrukturen zur Verarbeitung und Bereitstellung dieser Daten.

Postoperativ können Patientenverläufe mit den bis dahin gesammelten Daten integriert und mittels KI genauer ausgewertet werden, um sensitive Vorhersagen hinsichtlich potenzieller Komplikationen oder dem Überleben des Patienten zu treffen. Zudem versprechen Tele-Chirurgie und das taktile Internet eine Demokratisierung von chirurgischen Fähigkeiten und somit eine flächendeckende Verbesserung der chirurgischen Patientenversorgung und Ausbildung zukünftiger Chirurg:innen [24]. Die systematische Verarbeitung und mundgerechte Bereitstellung von multimodalen Daten und Integration in das operative Handlungsgeschehen wird Chirurg:innen verstärkte Übersicht über den Situs und operative Ereignisse sowie ein genaueres Verständnis über die Pathophysiologie chirurgischer Krankheitsbilder verschaffen. Somit werden neue, individualisierte chirurgische Therapieansätze geschaffen und chirurgische Komplikationen reduziert.

Dabei gilt es zu bedenken, dass der Zugang zu solchen Technologien aufgrund der enormen Kosten und der derzeit bestehenden ungleichen Ressourcenstärke unter deutschen Krankenhäusern einigen wenigen Zentren obliegt. Zudem besteht ein nicht unentschiedener Nachholbedarf in der Etablierung von regulatorischen Voraussetzungen, strukturellen und rechtliche Rahmenbedingungen, die die sinnvolle und sichere Nutzung und Kuration der beschriebenen Daten ermöglichen (siehe Abb. 2).

Digitalisierung ermöglicht KI

Chirurgische Datenwissenschaft zielt mittels KI darauf ab, bestehende chirurgische Expertise zu ergänzen und nicht, diese zu ersetzen. Die neue Bewegung hin zur digitalen Medizin und somit digitalen Chirurgie könnte somit einen potenten Katalysator für eine KI-gestützte sichere, effizientere und evidenzbasierte moderne Chirurgie darstellen. Voraussetzung hierfür ist jedoch nicht nur die Digitalisierung bestehender Dokumentationsprozesse anstatt der bislang etablierten Papierform, sondern auch die Einführung systematischer digitaler Datenerfassung im Operationssaal, sowie Interoperabilität zwischen verschiedenen digitalen Systemen[2]. Derzeit besteht keine einheitliche Infrastruktur, die eine ganzheitliche Datenaufnahme im OP sicherstellt. Denn im chirurgischen Alltag sind hauchdünne Abschriften von Narkoseprotokollen und auf USB gespeicherte intraoperative Videodaten und Standbilder noch immer tägliche Realität.

In Zukunft wird die digitale Datenerfassung in der Chirurgie wohl, neben entscheidender Anpassung von regulatorischen und ethischen Rahmenbedingungen, auch eine kulturelle Umstellung verlangen. Denn selbst die Initiierung der Aufnahme des Operationsvideos ist ein manueller, stark fehleranfälliger Prozess. Der unmittelbar bevorstehende Ersatz von Papierdokumenten durch die ePA, um wichtige Patienten-relevante Parameter zuverlässig zu erfassen und nachhaltig zu dokumentieren, zeigen in der Chirurgie ein enormes Potenzial sowie enormen Nachholbedarf auf. Um die nächste Evolutionsstufe des technologisch fortgeschrittenen KI-augmentierten OPs zu realisieren, werden untereinander verknüpfte anwenderfreundliche Aufnahmegeräte benötigt sowie enorme digitale Speicherkapazität, adäquate strukturelle Grundlagen zur Bereitstellung und zum Teilen von chirurgischen Daten und einen interdisziplinären Diskurs zwischen Computerwissenschaftlern und Klinikern [16].

Letztlich wird KI nur Einzug in den chirurgischen Alltag erhalten, wenn die Digitalisierungsbewegung der deutschen Medizin eine flächendeckende Datenerfassung und umfangreiche Nutzung der verfügbaren Technologien ermöglicht sowie die Übersetzung von theoretischen Ansätzen des maschinellen Lernens in klinische Studien unterstützt.

Literatur

[1] “Digitalisierung im Gesundheitswesen,” Bundesministerium für Gesundheit, 30-Aug-2023. [Online]. Available: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/digitalisierung/digitalisierung-im-gesundheitswesen.html. [Accessed: 06-Sep-2023].

[2] L. Maier-Hein et al., “Surgical data science – from concepts toward clinical translation,” Med. Image Anal., vol. 76, p. 102306, Feb. 2022.

[3] J. Fjeld and A. Nagy, “Principled Artificial Intelligence,” Berkman Klein Center, Jan. 2020.

[4] S. J. Russell, S. Russell, and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 2020.

[5] K. C. Demir, H. Schieber, D. Roth, A. Maier, and S. H. Yang, “Surgical Phase Recognition: A Review and Evaluation of Current Approaches,” TechRxiv, 02-May-2022.

[6] P. De Backer et al., “Multicentric exploration of tool annotation in robotic surgery: lessons learned when starting a surgical artificial intelligence project,” Surg. Endosc., Aug. 2022.

[7] C. I. Nwoye et al., “Recognition of Instrument-Tissue Interactions in Endoscopic Videos via Action Triplets,” in Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2020, 2020, pp. 364–374.

[8] T. M. Ward, D. A. Hashimoto, Y. Ban, G. Rosman, and O. R. Meireles, “Artificial intelligence prediction of cholecystectomy operative course from automated identification of gallbladder inflammation,” Surg. Endosc., vol. 36, no. 9, pp. 6832–6840, Sep. 2022.

[9] J. J. Jung et al., “Development and Evaluation of a Novel Instrument to Measure Severity of Intraoperative Events Using Video Data,” Ann. Surg., vol. 272, no. 2, pp. 220–226, Aug. 2020.

[10] P. Mascagni et al., “Surgical data science for safe cholecystectomy: a protocol for segmentation of hepatocystic anatomy and assessment of the critical view of safety,” arXiv [eess.IV], 21-Jun-2021.

[11] S.-E. Kudo et al., “Artificial Intelligence System to Determine Risk of T1 Colorectal Cancer Metastasis to Lymph Node,” Gastroenterology, vol. 160, no. 4, pp. 1075-1084.e2, Mar. 2021.

[12] D. Kitaguchi et al., “Automated laparoscopic colorectal surgery workflow recognition using artificial intelligence: Experimental research,” Int. J. Surg., vol. 79, pp. 88–94, Jul. 2020.

[13] M. Takeuchi et al., “Automated Surgical-Phase Recognition for Robot-Assisted Minimally Invasive Esophagectomy Using Artificial Intelligence,” Ann. Surg. Oncol., vol. 29, no. 11, pp. 6847–6855, Oct. 2022.

[14] J. A. Eckhoff et al., “TEsoNet: knowledge transfer in surgical phase recognition from laparoscopic sleeve gastrectomy to the laparoscopic part of Ivor-Lewis esophagectomy,” Surg. Endosc., vol. 37, no. 5, pp. 4040–4053, May 2023.

[15] J. Balch, G. R. Upchurch Jr, A. Bihorac, and T. J. Loftus, “Bridging the artificial intelligence valley of death in surgical decision-making,” Surgery, vol. 169, no. 4, pp. 746–748, Apr. 2021.

[16] J. A. Eckhoff et al., “SAGES consensus recommendations on surgical video data use, structure, and exploration (for research in artificial intelligence, clinical quality improvement, and surgical education),” Surg. Endosc., Jul. 2023.

[17] A. I. Al Abbas et al., “The Operating Room Black Box: Understanding Adherence to Surgical Checklists,” Ann. Surg., vol. 276, no. 6, pp. 995–1001, Dec. 2022.

[18] J. J. Jung, P. Jüni, G. Lebovic, and T. Grantcharov, “First-year Analysis of the Operating Room Black Box Study,” Ann. Surg., vol. 271, no. 1, pp. 122–127, Jan. 2020.

[19] J.-N. Gallant, K. Brelsford, S. Sharma, T. Grantcharov, and A. Langerman, “Patient Perceptions of Audio and Video Recording in the Operating Room,” Ann. Surg., vol. 276, no. 6, pp. e1057–e1063, Dec. 2022.

[20] D. A. Hashimoto, G. Rosman, and O. R. Meireles, Artificial Intelligence in Surgery: Understanding the Role of AI in Surgical Practice. McGraw-Hill Education, 2021.

[21] C. Dennler et al., “Augmented reality in the operating room: a clinical feasibility study,” BMC Musculoskelet. Disord., vol. 22, no. 1, p. 451, May 2021.

[22] J. J. Rassweiler et al., “Future of robotic surgery in urology,” BJU Int., vol. 120, no. 6, pp. 822–841, Dec. 2017.

[23] F. Marchegiani et al., “New Robotic Platforms in General Surgery: What’s the Current Clinical Scenario?,” Medicina , vol. 59, no. 7, Jul. 2023.

[24] F. H. P. Fitzek, S.-C. Li, S. Speidel, T. Strufe, M. Simsek, and M. Reisslein, Tactile Internet: with Human-in-the-Loop. Academic Press, 2021.

Eckhoff JA: Wie die Digitalisierung der Chirurgie den Weg für Künstliche Intelligenz ebnet. Passion Chirurgie. 2023 Oktober; 13(10): Artikel 03_03.