CHIRURGIE+

Compliance beim Einsatz von Risikomanagement-Instrumenten

In Kliniken existiert inzwischen eine Vielzahl von Risikomanagement-Instrumenten (RM-Instrumenten). Beispielhaft werden hier nur einige genannt wie Checklisten (zum Beispiel OP-Sicherheits-Checkliste), Identifikationsarmband, Fallbesprechungen (zum Beispiel Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen) und das Fehlermeldesystem/CIRS (Critical Incident System).

Im Rahmen von Analysen und/oder in Gesprächen mit Mitarbeitenden wird deutlich, dass Art und Umfang der Nutzung von RM-Instrumenten unterschiedlich erfolgen, obwohl häufig klinikintern schriftlich fixierte Vorgaben zur Nutzung bestehen. Integraler Bestandteil beim sogenannten Compliance-Management ist unter anderem die Regeltreue im Hinblick auf die Einhaltung von Vorgaben (Gesetze, Verfahrens-, Arbeits-, Dienstanweisungen usw.). Wird diese Regeltreue beim Einsatz von RM-Instrumenten nicht erzielt, können daraus bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten fehlerhafte Abläufe resultieren, die zu einer Schädigung der Erkrankten führen. Zu nennen sind unter anderem fehlerhafte Medikamentenapplikationen, da Patienten verwechselt wurden (… weil kein Identifikationsarmband angelegt war oder das Band nicht wie vorgesehen als Prüfinstrument bei der Medikamentenapplikation genutzt wurde).

Durch die nur teilweise erfolgende oder gänzlich fehlende Nutzung der OP-Sicherheits-Checkliste und die dadurch letztendlich fehlende Mehrfachkontrolle relevanter Sicherheits-Checks treten in der Praxis zum Teil Ablaufstörungen auf (zum Beispiel fehlende Unterschriften auf OP- und Anästhesieeinwilligungen, verzögerte Applikation von Antibiosen, Blutprodukten). In seltenen Fällen ist eine Schädigung eines Patienten nicht auszuschließen. Ein Beispiel dafür ist die Verwechslung der OP-Seite, weil der mehrfache Abgleich unterschiedlicher Angaben in den Dokumentationsunterlagen, wie er laut Prüfung anhand der OP-Sicherheits-Checkliste vorgegeben ist, gefehlt hat.

Der folgende Artikel greift daher das Thema „Compliance“ auf und benennt Potenziale, wie Mitarbeitende konsequent und eigenaktiv in die Nutzung von RM-Instrumenten einbezogen werden können.

Begriffsdefinitionen

Compliance

Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) definiert Compliance als die in der Verantwortung des Vorstands liegende Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und unternehmensinternen Richtlinien [1]. „Der Begriff Compliance steht für die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, regulatorischer Standards und Erfüllung weiterer, wesentlicher und in der Regel vom Unternehmen selbst gesetzter ethischer Standards und Anforderungen [2].“

Compliancekultur

„Als Compliancekultur werden die Grundeinstellungen und Verhaltensweisen, die von der Unternehmensleitung vermittelt werden, bezeichnet. Die Compliancekultur soll allen Unternehmensbeteiligten sowie auch Kunden und Lieferanten des Unternehmens die Bedeutung vermitteln, die das Unternehmen der Beachtung von Regeln beimisst, und damit bei allen Beteiligten die Bereitschaft zu regelkonformem Verhalten fördern. Compliancekultur wird häufig als Basis des CMS bezeichnet. Vielfach wird die Compliancekultur in besonderen Richtlinien oder Verhaltenskodizes (zum Beispiel in einem „Mission Statement“ oder einem „Code of Conduct“) festgehalten und auch im Intranet– oder Internet-Auftritt des Unternehmens veröffentlicht.

Eine wirksame Compliancekultur erfordert aber neben solchen „offiziellen“ Kommunikationen vor allem eine Spiegelung der Grundsätze im tatsächlichen Handeln und Auftreten aller Unternehmensverantwortlichen auf allen Managementebenen. Werte können nur glaubhaft vermittelt werden, wenn diese auch erkennbar von den Vermittelnden selbst gelebt werden.“ [3]

Compliancemanagementsystem (CMS)

„Damit die Anforderungen des Standards erfüllt werden können, muss ein Unternehmen eine systematische Complianceorganisation, das heißt ein Compliancemanagementsystem einführen, dokumentieren, verwirklichen und aufrechterhalten. Dazu sind folgende Maßnahmen notwendig:

- Die einzuhaltenden Prozesse sind festzulegen.

- Die Verfügbarkeit der erforderlichen Ressourcen und Informationen ist sicherzustellen und

- die Prozesse sind zu überwachen, zu messen und zu analysieren.

Es gilt, das Compliancemanagementsystem selbst und seine Bestandteile, wie zum Beispiel Audit-Ergebnisse, Korrekturmaßnahmen etc., zu dokumentieren, um eine personenunabhängige Aufrechterhaltung und Funktionsfähigkeit des Systems sicherzustellen. Auch der Umgang mit dieser Dokumentation, beispielweise Freigaben, Aktualisierungen, Verteilung, Aufbewahrungspflichten, muss festgelegt werden.“ [4]

Konsequenz aus den Ausführungen zu Compliance

Die vorhergehenden Ausführungen zu den Compliancebegriffen verdeutlichen, dass Vorgaben und die einmalige Einführung in die Nutzung eines RM-Instrumentes keine Garantie für die verlässliche Umsetzung in der Praxis sind. Wie unter dem Begriff Compliancekultur beschrieben, ist die Vorbildfunktion (insbesondere von Vorgesetzten) von Bedeutung für das Gelingen der Umsetzung.

Nach der geglückten Einführung heißt es, „dran bleiben“ – und das nicht nur bei der nächsten Prüfung, Zertifizierung, dem nächsten Audit und so weiter. Um eine dauerhafte Nutzung von RM-Instrumenten zu initiieren, sind Prozesse, in denen die RM-Instrumente eingesetzt werden, fortlaufend zu überwachen, zu messen und zu analysieren.

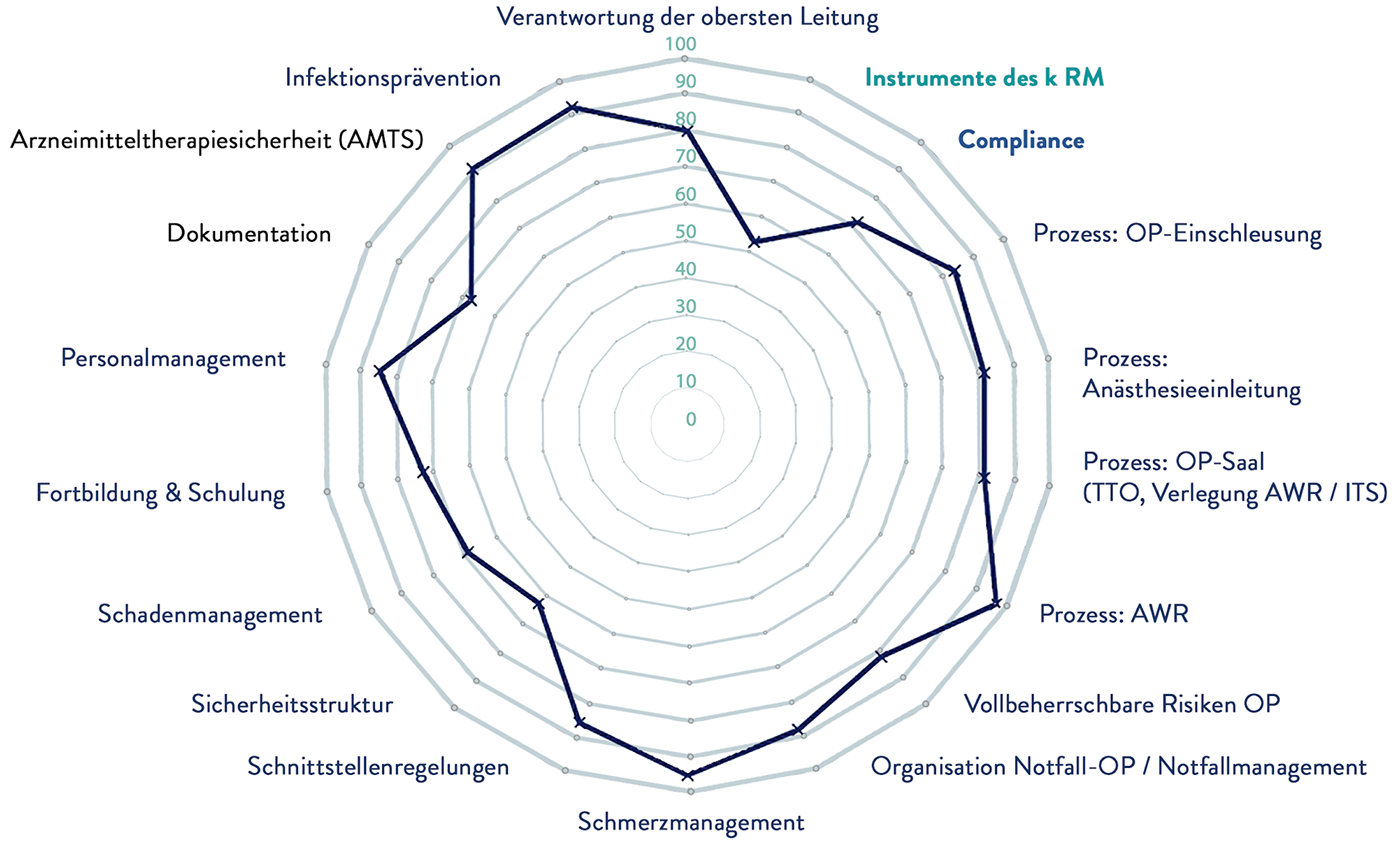

Abb. 1: Netzdiagramm

Als grobe Faustregel kann angenommen werden, dass maximal 50 Prozent des positiven Einflusses bei der Verringerung/Vermeidung eines oder mehrerer Risiken, dem jeweiligen RM-Instrument zuzuschreiben sind und mindestens 50 Prozent (wenn nicht 60 bis 70 Prozent!) durch kontinuierliches Coaching der Mitarbeitenden zu begründen sind.

Das bedeutet, hier ist eine Änderung des Blickwinkels leitender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Bewusstseins der Praktikerinnen und Praktiker einzuleiten. Kontrollen in der Einführungsphase (sofern diese überhaupt erfolgen) und danach die Durchführung stichprobenartiger Kontrollen in größeren Zeitabständen, zum Beispiel durch zuständige Mitarbeitende im Bereich QM/RM der Klinik, sind nur bedingt beziehungsweise nicht ausreichend, um einen kontinuierlichen Einsatz von RM-Instrumenten zu gewährleisten.

Einerseits ist zu vermitteln, dass Kontrollen/Prüfungen noch mehr als bisher fixer Bestandteil der täglichen Arbeit sind. Andererseits ist nicht die Menge an eingesetzten RM-Instrumenten entscheidend für den Erfolg beziehungsweise die Wirksamkeit im Hinblick auf Risiken, sondern die Vermittlung der positiven Effekte und die Einbindung der Praktikerinnen und Praktiker von Beginn an.

Weiterhin sollten leitende Mitarbeitende sehr gründlich vor dem Einsatz eines RM-Instruments das Für und Wider abwägen. Ebenfalls entscheidend für die Akzeptanz der Mitarbeitenden ist die bewusste inhaltliche Begrenzung, zum Beispiel die Anzahl der Abfragepunkte in Checklisten. Werden erfolgreiche Effekte im Zusammenhang mit der Nutzung von RM-Instrumenten erzielt, sind die Praktikerinnen und Praktiker im Sinne der positiven Verstärkung direkt einzubeziehen.

Gründe für die eingeschränkte Nutzung von RM-Instrumenten in Kliniken

Die Gründe warum RM-Instrumente nur zum Teil oder gar nicht genutzt werden, sind vielschichtig. Dazu gehören unter anderem:

- Es fehlt die verlässliche Systematik bei der Einführung/Aufrechterhaltung der Nutzung.

- Die Begründungen der Vorgesetzten für den Einsatz von RM-Instrumenten zeigen, dass sie selbst nicht von der Sinnhaftigkeit überzeugt sind. („Das müssen wir jetzt umsetzen, weil es das Patientenrechtgesetz vorschreibt.“) Hier fehlt die Darlegung, dass durch Eigeninitiative steuernd eingegriffen werden kann.

- Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten für die Umsetzung sind nur unpräzise oder gar nicht festgelegt. (Frage: Gehört das zu meinen Aufgaben?)

- Ergebnisse, die sich aus der Nutzung eines RM-Instruments ergeben, lösen keine Ableitung von Präventionen aus beziehungsweise die Einleitung von Präventionsmaßnahmen stockt. (Das kann bei CIRS ein Thema sein, und es stellt sich die Frage: „Warum soll ich eine CIRS-Meldung schicken, es passiert ja doch nichts?“)

Effekte/Potenziale durch aktive Einbeziehung der Mitarbeitenden bei der Nutzung der OP-Sicherheits-Checkliste

Nach Durchführung einer Sicherheits- und Risikoanalyse der GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH im Hochrisikobereich der OP-Abteilung eines Krankenhauses zeigen sich die Ergebnisse wie folgt in dem abgebildeten Netzdiagramm (Abb. 1).

Deutlich sichtbar im Netzdiagramm (mit einer Skalierung von 0–100 Prozent) ist, dass die Bewertung der Nutzung von Instrumenten des klinischen RM (kRM) nur bei etwas über 50 Prozent und bei Compliance knapp über 70 Prozent liegt.

Beispielhaft wird im Weiteren die Nutzung der OP-Sicherheits-Checkliste als RM-Instrument aufgegriffen. Einige Details aus dem Bericht zu diesem Punkt:

- Unvollständig ausgefüllte OP-Sicherheits-Checkliste und fehlende Unterschriften am Ende der einzelnen Prüfabschnitte (z. B. beim Team-Time-Out).

- Nicht alle im OP-Saal anwesenden Personen sind in das Team-Time-Out einbezogen.

Präventionsmaßnahmen zum Einsatz der OP-Sicherheits-Checkliste in Anlehnung an die Veröffentlichung der Stiftung Patientensicherheit

Die Schweizer Stiftung Patientensicherheit hat im Zusammenhang mit den Erkenntnissen aus einer publizierten Studie (aus den Niederlanden, siehe die Details in der genannten Schriftenreihe 5) zur Vermeidung von Fehlern und Komplikationen in der Chirurgie ein neues Konzept zur sicheren Erbringung chirurgischer Leistungen erarbeitet [5].

In der Ergänzung und Weiterführung der Schriftenreihe 5, COM-Check – Sichere Chirurgie, wird zunächst ein Checklistenvergleich (2020) und im Anschluss das Programm COM-Check Datenerhebung (Beobachtung und Feedback 2021) vorgestellt.

Folgende Präventionsmaßnahmen lassen sich daraus ableiten:

- Die Nutzungsfrequenz der OP-Sicherheits-Checkliste und die Abweichungen werden gemessen (vorab ist eine Kennzahl zur Umsetzung festzulegen; 100 Prozent sind hier anzusetzen).

- OP-intern erfolgt die Kontrolle/Beobachtung durch verantwortliche Mitarbeitende der OP-Abteilung, in welcher Form die in der OP-Sicherheits-Checkliste hinterlegten Punkte analog zum Prozess (OP-Schleuse/vor Einleitung Anästhesieverfahren, Team-Time-Out, Sign-Out) bearbeitet werden. Dafür sollte eine spezifische Checkliste erstellt werden.

- Neben der Kontrolle/Beobachtung der Abfrage der Checkpunkte wird die Qualität der einzelnen Prozessschritte anhand einer spezifisch zu erstellenden Checkliste bewertet.

- Nach der Beobachtung ist ein direktes, kurzes Feedback (1 bis 2 Minuten) in geeigneter Form an die beteiligten Mitarbeitenden zu geben. Es beginnt mit: „Richtig gut ist …“; lediglich eine beobachtete Situation, zum Beispiel aus dem Team-Time-Out, wird angesprochen.

- Ein weiteres Feedback wird nach Auswertung der Gesamtdaten an die beteiligten Mitarbeitenden gegeben.

- Verbesserungspotenziale werden aufgezeigt, und die Umsetzung von konkreten Maßnahmen wird gemeinsam mit den beteiligten Mitarbeitenden festgelegt. Gegebenenfalls erfolgt nach der Pilotphase erneute Bewertung.

- Der vorgenannte Prozess wird in definierten Zeitintervallen wiederholt.

Weiterführende Details sind aus den veröffentlichten Unterlagen der Stiftung Patientensicherheit zu entnehmen.

Fazit

Die Festlegung/Entscheidung über die im Krankenhaus gezielt und begleitend umzusetzenden RM-Instrumente steht am Beginn des Prozesses. Danach ist das Vorgehen im Detail zu planen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Initiierung und Erhaltung der Mitarbeitermotivation bei den Praktikerinnen und Praktikern vor Ort. Dabei ist die Möglichkeit der Einflussnahme und Steuerung des Prozesses als Vision vorzustellen. Beispielsweise können und sollten an den Einsatz des jeweiligen RM-Instrumentes weitere positive Aspekte geknüpft werden, die den Nutzen für Mitarbeitende erhöhen und sie damit motivieren. Beim Einsatz der OP-Sicherheits-Checkliste kann das beispielsweise die IT-gestützte Abarbeitung der Prozessschritte sein (mit der entsprechenden Ausrüstung von Hard- und Software). Darüber hinaus ist das fortlaufende und persönliche Coaching der Mitarbeitenden unerlässlich.

Die Literaturliste erhalten Sie auf Anfrage via passion_chirurgie@bdc.de.

Hinke K: Safety Clip: Compliance beim Einsatz von Risikomanagement-Instrumenten. Passion Chirurgie. 2022 November; 12(11): Artikel 04_02.