01.03.2021 Panorama

Nonsensus in der Behandlung proximaler Humerusfrakturen?

Eine unkontrollierte, verblindete, vergleichende Verhaltensanalyse zwischen Homo chirurgicus accidentus und Macaca sylvanus

Proximale Humerusfrakturen (PHF) sind häufig und machen etwa 6 Prozent aller Frakturen des Erwachsenen aus. Schätzungsweise 70 Prozent dieser Frakturen treten nach dem 60. Lebensjahr auf mit einer Inzidenzspitze jenseits des 80. Lebensjahres [1]. Obwohl die proximale Humerusfraktur zu den häufigsten Frakturen mit steigender Inzidenz gehört, erlaubt die aktuelle Datenlage keine Empfehlung eines standardisierten, evidenzbasierten Behandlungsschemas.

Wenngleich bekannt ist, dass der Großteil dieser Frakturen (etwa 75 Prozent) konservativ mit akzeptablem funktionellem Ergebnis behandelt werden kann, unterstreichen internationale genauso wie nationale Unterschiede in der Behandlungsmodalität mit Operationsraten weit über 25 Prozent in einigen Institutionen nicht nur ein unklares und uneinheitliches Therapieregime, sondern auch den fehlenden Konsens in der Behandlung dieser häufigen Verletzung [1–3].

So konnte anhand einer großen Stichprobenanalyse von Daten des öffentlichen und bundesstaatlichen US-amerikanischen Krankenversicherers Medicare gezeigt werden, dass es zwischen 1999 bis 2005 zu einem relativen Anstieg der operativen Prozeduren bei geriatrischen Patienten um 25 Prozent kam, ohne dass man einen entsprechenden Anstieg in der Inzidenz dieser Patientengruppe ermitteln konnte. Ferner konnten die Autoren signifikante regionale Unterschiede in der operativen Versorgungsrate beobachten (0-68%), die nicht mit regionalen Inzidenzunterschieden gerechtfertigt werden konnte. Die Autoren der Studie sahen den mangelnden wissenschaftlichen Konsens in der Behandlung dieser Frakturen als wesentliche Ursache für die erhebliche Variabilität in der Versorgungsrate und zogen Vergleiche mit der nahezu bundesweit einheitlichen Versorgung der hüftgelenknahen Femurfraktur, bei der ein vergleichsweise stärkerer Konsens hinsichtlich der Behandlungsmodalität herrschen würde [4, 5].

Für die Bundesrepublik ergibt sich gemäß einer aktuellen Versorgungs- und Trendanalyse aus den Zahlen des Statistischen Bundesamtes, dass die operative Versorgungsrate zwischen 2007 bis 2016 um 38,8 Prozent bei einer Gesamtzahl von 642.556 stationär behandelten Fällen gestiegen ist [6]. Führendes Verfahren sei dabei mit 49% die winkelstabile Plattenosteosynthese, gefolgt von der Marknagelosteosynthese (20%), der Teilprothese (7,5%), Kirschner-Draht Fixierung (6,4%) und der inversen Schulterprothese (5,6%).

Fast 70 Prozent aller operativen Prozeduren seien dabei an geriatrischen Patienten durchgeführt worden ungeachtet dessen, dass eine Reihe von randomisierten Studien und Metaanalysen bisher keine Überlegenheit der operativen gegenüber einer konservativen Therapie belegen konnten, insbesondere beim am häufigsten betroffenen geriatrischen Patienten [3, 6-11]. Während erst kürzlich eine weiterhin stetig hohe Gesamtkomplikationsrate von über 40 Prozent und Revisionsraten von 12 Prozent für die Plattenosteosynthese beschrieben wurde, ist dieses OP-Verfahren, welches in der Bundesrepublik über 70 Prozent aller operativen Prozeduren ausmacht, bereits lange zuvor als unabhängiger Risikofaktor für stationäre Begleitkomplikationen sowie erhöhter Mortalität des geriatrischen Patienten im Gegensatz zur konservativen Therapie identifiziert worden [12–14].

Doch es gibt in dieser als aussichtslos erscheinenden Versorgungslage durchaus noch Hoffnung. Tief im Thüringer Becken zwischen den Bundsandstein-Formationen der Windleite und den bewaldeten Muschelkalk-Höhenzügen der Hainleite haust eine vielversprechende Spezies in einem der größten Freilaufgehege Europas: der Berberaffe (Macaca sylvanus) (Abbildung 1). Neben der menschlichen Spezies die einzige freilebende Primatenart in Europa und neben geriatrischen Patienten*innen mit proximaler Humerusfraktur wahrscheinlich eine der am stärksten bedrohten Spezies der Welt.

Abb. 1: Macaca sylvanus und Homo chirurgicus accidentus in einem wissenschaftlichen Diskurs über die Prinzipien der proximalen Humerusfraktur.

Die Unfallchirurgische Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover hat in einer aktuellen Studie eine vergleichende Verhaltensanalyse durchgeführt, um herauszufinden, ob diese vielversprechende Spezies in der Behandlung von PHFen möglicherweise eine bessere Interrater-Reliabilität aufweist als eine Gruppe von Experten und somit künftig als wertvolle Hilfe in Therapie-Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden könnte.

Hierfür wurden in einer anonymen Online-Umfrage freiwillige Experten auf dem Gebiet der oberen Extremität aus den USA und Deutschland zu neun willkürlich ausgewählten Fällen von PHFen befragt. Unter anderem sollte neben der empfohlenen Therapie (konservativ vs. operativ) die bestmögliche OP-Methode bestimmt sowie darüber hinaus das Outcome nach konservativer Therapie geschätzt werden. Selbiges wurde in einem der größten Affen-Freilaufgehege Europas an einer Gruppe anonymer Berberaffen unter anderem mit Hilfe von validierten und international anerkannten Ratingskalen (Abbildung 2) sowie als Poster ausgedruckten Bildgebungen (Röntgen, CT) mit Eckdaten der Patienten durchgeführt. Eine gleichmäßig dosierte Melange aus Sultaninen, Erdnüssen und kalifornischen Walnüssen diente dabei als sogenanntes „environmental enrichment“ in den Ratingskalen, um die Präferenzen in der Primatengruppe zu beurteilen. Ermittelt wurde letztlich die Fleiss‘ Kappa als statistisches Maß für die Stärke der Einigkeit (Interrater-Reliabilität) in den beiden Gruppen.

Abb. 2: Eine der in dieser Verhaltensanalyse verwendeten validierten und international anerkannten Ratingskalen.

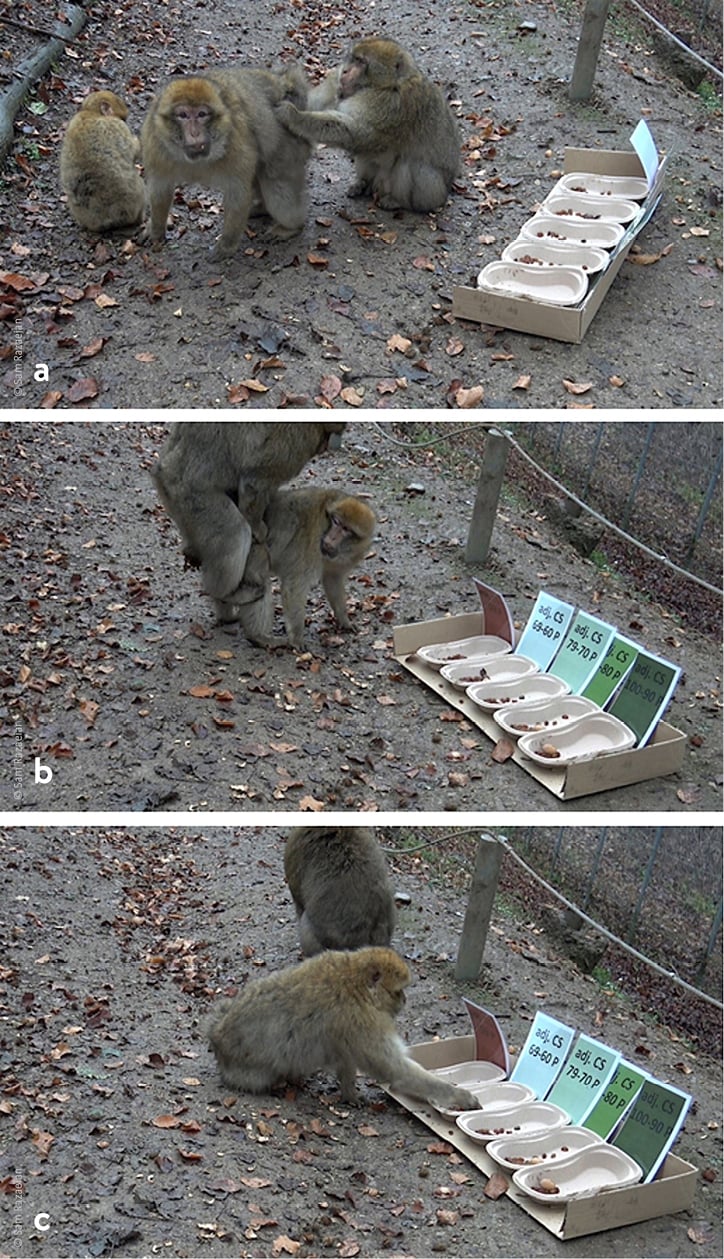

Während die Primaten eine unterlegene Interrater-Reliabilität in der Frage nach der empfohlenen Therapie (konservativ vs. operativ) aufwiesen, schnitten sie für die am häufigsten betroffene Patientengruppe (Alter > 65 Jahre) in der Frage nach empfohlener Therapie sowie bestmöglicher OP-Methode genauso schlecht ab wie die Expertengruppe. In der Outcome-Prädiktion konnten die Primaten hingegen tendenziell akkuratere Vorhersagen treffen. Nichtsdestotrotz ist zu erwähnen, dass diese Ergebnisse deutlichen Limitationen unterlagen. So mussten die Autoren in der Primatengruppe bei einigen Teilnehmern schwerwiegende Interessenskonflikte beobachten, die die Reliabilität dieser Spezies in Frage stellt (Abbildung 3). Ferner stellte sich rückblickend die gleichmäßig dosierte Melange aus Sultaninen, Erdnüssen und kalifornischen Walnüssen als „environmental enrichment“ als eine unglückliche Wahl der Autoren heraus, da diese unterschiedlich stark von den Primaten präferiert wurden und deshalb die Ergebnisse einem erheblichen Selektionsbias unterlagen.

Abb. 3 a, b, c: Ein Seniorprimat mit schwerwiegenden Interessenskonflikten übt ein Bias auf einen Studienteilnehmer aus, weshalb sich dieser vermutlich für ein schwächeres Outcome entscheidet.

Ob diese Spezies tatsächlich künftig als wertvolle Hilfe in Therapie-Entscheidungsprozesse bei proximalen Humerusfrakturen mit eingebunden werden sollte, kann diese Verhaltensanalyse nicht abschließend klären. Weitere Studien sind hierfür erforderlich.

Das gesamte Ergebnis wie auch der weitere Inhalt dieser Studie ist in der Christmas Edition des British Medical Journal (BMJ) als Open-Access-Artikel veröffentlicht worden und kostenlos online auf der Seite www.bmj.com oder über https://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4429 einsehbar.

Literatur

[1] Jawa, A. and D. Burnikel, Treatment of Proximal Humeral Fractures: A Critical Analysis Review. JBJS Rev, 2016. 4(1).

[2] Rikli, D., et al., High rate of maintaining self-dependence and low complication rate with a new treatment algorithm for proximal humeral fractures in the elderly population. J Shoulder Elbow Surg, 2020. 29(6): p. 1127-1135.

[3] Burkhart, K.J., et al., The treatment of proximal humeral fracture in adults. Dtsch Arztebl Int, 2013. 110(35-36): p. 591-7.

[4] Hawi, N., et al., [Proximal humeral fractures-Where do we stand today? : Comments on the “Proximal fracture of the humerus evaluation by randomization (PROFHER)” study]. Chirurg, 2018. 89(10): p. 832-836.

[5] Bell, J.E., et al., Trends and variation in incidence, surgical treatment, and repeat surgery of proximal humeral fractures in the elderly. J Bone Joint Surg Am, 2011. 93(2): p. 121-31.

[6] Klug, A., et al., Trends in surgical management of proximal humeral fractures in adults: a nationwide study of records in Germany from 2007 to 2016. Arch Orthop Trauma Surg, 2019. 139(12): p. 1713-1721.

[7] Beks, R.B., et al., Operative versus nonoperative treatment of proximal humeral fractures: a systematic review, meta-analysis, and comparison of observational studies and randomized controlled trials. J Shoulder Elbow Surg, 2018. 27(8): p. 1526-1534.

[8] Lopiz, Y., et al., Reverse shoulder arthroplasty versus nonoperative treatment for 3- or 4-part proximal humeral fractures in elderly patients: a prospective randomized controlled trial. J Shoulder Elbow Surg, 2019. 28(12): p. 2259-2271.

[9] Olerud, P., et al., Internal fixation versus nonoperative treatment of displaced 3-part proximal humeral fractures in elderly patients: a randomized controlled trial. J Shoulder Elbow Surg, 2011. 20(5): p. 747-55.

[10] Rangan, A., et al., Surgical vs nonsurgical treatment of adults with displaced fractures of the proximal humerus: the PROFHER randomized clinical trial. Jama, 2015. 313(10): p. 1037-47.

[11] Du, S., et al., Interventions for Treating 3- or 4-part proximal humeral fractures in elderly patient: A network meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Surg, 2017. 48: p. 240-246.

[12] Barlow, J.D., et al., Locking plate fixation of proximal humerus fractures in patients older than 60 years continues to be associated with a high complication rate. J Shoulder Elbow Surg, 2020. 29(8): p. 1689-1694.

[13] Klug, A., et al., Complications after surgical treatment of proximal humerus fractures in the elderly-an analysis of complication patterns and risk factors for reverse shoulder arthroplasty and angular-stable plating. J Shoulder Elbow Surg, 2019. 28(9): p. 1674-1684.

[14] Neuhaus, V., et al., Treatment choice affects inpatient adverse events and mortality in older aged inpatients with an isolated fracture of the proximal humerus. J Shoulder Elbow Surg, 2014. 23(6): p. 800-6.

Razaeian S, Krettek C, Hawi N: Nonsensus in der Behandlung proximaler Humerusfrakturen? Passion Chirurgie. 2021 März; 11(03): Artikel 09_01.

Autor:innen des Artikels

Weitere aktuelle Artikel

01.08.2022 Panorama

OP-Management: Zeitfressern auf der Spur

Nicht wertschöpfende administrative und organisatorische Aufgaben verbrauchen bis zu einem Viertel der täglichen Arbeitszeit von Ärzten und Pflegekräften. Zeit, die für die Patientenversorgung fehlt. Diese Tätigkeiten wären bei einem höheren Organisationsgrad vermeidbar, wie eine Studie an der München Klinik Bogenhausen jetzt belegt.

12.06.2022 BDC|News

Editorial 06/2022: Nachlese DCK Kongress 2022

zur diesjährigen Kongressausgabe unserer Mitgliederzeitschrift „Passion Chirurgie“ seien Sie herzlich willkommen! Wie jedes Jahr im Juni ist diese schwerpunktmäßig dem Deutschen Chirurgenkongress gewidmet, der nun zum 139. Mal vom 6. bis 8. April in Leipzig stattgefunden hat und dem erneut ein Präkongress (28. bis 30. März, online) vorausgegangen ist.

01.06.2022 Entwicklungshilfe

Train-the-Trainer-Kurs in Kigali im April 2022

„Nun endlich!“ Die Corona-Pandemie hatte die CHIRURGEN FÜR AFRIKA in den letzten beiden Jahren gezwungen, den seit langem geplanten, sechsten humanitären Einsatz in Ruanda immer wieder zu verschieben. Ein diesmal deutlich kleineres deutsches OP-Team der CHIRURGEN FÜR AFRIKA machte sich dann schließlich am 21. April 2022 auf den Weg nach Kigali, der Hauptstadt Ruandas.

01.05.2022 Panorama

Karriereplanung? Nein, danke!

Als junges Mädchen war ich beseelt vom „Helfersyndrom“ – nichts anderes als Krankenschwester wollte ich werden. Nach intensiven Diskussionen mit den Eltern durfte ich diesen Weg gehen. Dadurch, dass ich hier schreibe, sehen Sie bereits, dass der Plan sich zwar erfüllt, aber auch geändert hat!

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.