01.10.2015 Politik

Der Börsencrash

Wenn man nach den Gründen für den „Crash“ am Aktienmarkt fragt, ist die erste Reaktion ein Verweis auf die Entwicklung in China. Natürlich wächst die chinesische weit weniger stark als dies erwartet oder vielleicht auch nur erhofft wurde. Dies musste irgendwann Folgen für die chinesischen Aktienmärkte haben, weil eine völlige Entkopplung von Realwirtschaft und Börsenkursen historisch betrachtet noch nie funktioniert hat. Das allgemein in Deutschland bekannte Beispiel ist der „Neue Markt“, bei dem es auch nicht um Umsatz oder gar Gewinn ging, sondern wie so häufig nur eine Homepage eines an die Börse strebenden Unternehmens besucht wurde. Eine ähnliche Blase hat nun aus anderen Gründen der chinesische Aktienmarkt erlebt. Erstmals ist es der chinesischen Führung aber nicht gelungen, durch Interventionen die Situation zu beruhigen. Wenn daraus die Ableitung getroffen wird, dass die marktwirtschaftlichen Mechanismen an Kapitalmärkten nicht planwirtschaftlich gesteuert werden können, hat China unglaublich viel für seine Zukunftsfähigkeit erreicht.

Den Anlegern, die unter dem Crash leiden, hilft dies allerdings nicht. Viele Chinesen haben ihre Ersparnisse für die Spekulationen an den Kapitalmärkten genutzt. Wenn diese nun deutlich schrumpfen, könnte die Zielsetzung einer stärker auf die Binnenkonjunktur ausgerichteten chinesischen Volkswirtschaft wesentlich langsamer erreicht werden. Gleichzeitig sorgt international das Scheitern der Stützmaßnahmen für Zweifel an der Fähigkeit der chinesischen Regierung, auch die realwirtschaftliche Abschwächung des Wirtschaftswachstums aktiv gestalten zu können. Die Sorge vor einem unkontrolliert starken Rückgang der chinesischen Wirtschaftsleistung greift um sich. Dies könnte die Weltwirtschaft in eine neuerliche Krise stürzen.

Die Nervosität ist deswegen auch so hoch, weil man dann kaum noch über Instrumente verfügt, mit denen man auf die aktuellen Entwicklungen reagieren kann. Die Zinsen sind global historisch niedrig, die Staaten haben kaum noch finanzielle Spielräume für Konjunkturmaßnahmen und das Vertrauen in politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ist nach der Vielzahl der Krisen fast in keiner Region der Welt mehr besonders stark ausgeprägt.

Deswegen werden manche Sorgen irrational. Dies gilt insbesondere für die Effekte, die ein rückläufiges Wirtschaftswachstum in China für die Weltwirtschaft haben wird. Schlie lich ist man dort von einer Rezession noch weit entfernt.

Viel extremer macht sich dies allerdings mit dem Begriff der „US-Zinswende“ bemerkbar. Hier greifen Ängste um sich, die rational nicht nachvollziehbar sind. Die Leitzinsen in den USA sind seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise bei 0 %, was mit Blick auf die zwar lediglich moderat wachsende US-Wirtschaft und die dortigen Rahmenbedingungen nicht gerechtfertigt ist. Das mit der Diskussion über die Zinswende implizierte Szenario, dass dort die Renditen für zehn Jahre laufende Staatsanleihen wieder auf über 4 % p. a. steigen könnten, ist aber völlig verfehlt. Im Worst Case werden die US-Leitzinsen in einem Jahr bei 0,75 % p. a. liegen. Dann ist mit einer Rendite für zehn Jahre laufende Staatsanleihen von 2,8 % p. a. bis 3,2 % p. a. zu rechnen. Dies würde dann das absolut höchste Niveau darstellen. Schließlich können die USA für die Entwicklung ihrer eigenen Wirtschaft keinen starken US-Dollar gebrauchen. China hat die damit einhergehenden Probleme bezogen auf die eigene Währung erkannt und diese dann sozusagen als Einleitung des Börsenbebens im Sommer 2015 deutlich abgewertet. Entsprechend befindet man sich in einer Art Abwertungswettlauf, aus dem sich die USA – die hier zusammen mit Japan Trendsetter waren – nicht einfach zurückziehen werden. Deswegen sind auch alle Diskussion um eine Parität zwischen Euro und US-Dollar, der damit wesentlich stärker werden würde, unsinnig.

Für eine solche Entwicklung spräche letztlich nur ein deutlich höheres Zinsniveau in den USA als in Europa. Dies ist nicht abzusehen, weil die Beschäftigungsauslastung, das Wirtschaftswachstum und die faktisch nicht vorhandene Inflation drei sehr schwerwiegende Gründe sind, weshalb es zu keinen starken Zinserhöhungen in den USA kommen kann. Natürlich ist eine Währung auch immer ein Maßstab der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Volkswirtschaft. Würden die USA – wie in vergangenen Aufschwungphasen – mit 4 % und mehr pro Jahr wachsen, wäre ein sehr starker US-Dollar gerechtfertigt. Dies ist aber ebenfalls nicht der Fall, weshalb auch das zweite Argument für eine starke US-amerikanische Währung wegfällt. International ist jede Volkswirtschaft zudem wettbewerbsfähiger, wenn die eigene Währung im Verhältnis zu den wichtigen Exportmärkten nicht zu stark ist. Genau dieses Instrumentarium nutzen momentan die USA für sich und zeigen wenig Interesse an einer Aufwertung ihrer eigenen Währung.

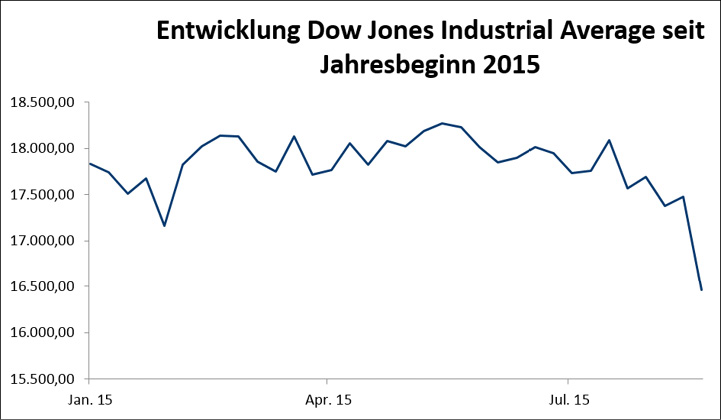

Dies verschärft natürlich den Trend abwärtsgerichteter Aktienkurse weiter. Man darf nicht vergessen, dass der US-Leitindex Dow Jones im Jahr 2015 kaum im positiven Bereich stand. Hier entwickelte sich der DAX beispielsweise deutlich stärker und war daher für US-Anleger interessant. Nicht zuletzt deshalb befindet sich das kumulierte Aktienkapital der dreißig größten, börsennotierten Unternehmen mehrheitlich in Hand von US-amerikanischen Investoren. Dies funktioniert aber nur so lange, wie sich dann auch währungsbereinigt positive Ergebnisse darstellen. Betrachtet man den DAX auf US-Dollar-Basis, ist dieser seit Jahresanfang 2015 in den negativen Bereich gefallen.

Abb. 1: Entwicklung des Dow Jones seit Jahresbeginn, Quelle: DVAM Research, Bloomberg.

Hinzu kommt noch ein Aspekt der Berichtssaison: Zwar konnten 50 % aller börsennotierten Unternehmen aus Deutschland ihren Umsatz und Gewinn steigern. Dies ist allerdings nicht auf operative oder strategische Verbesserungen zurückzuführen, sondern geht ausschließlich auf den Währungseffekt eines schwachen Euros und teilweise die günstigen Energiepreise zurück. Zumindest die Währungsseite relativiert sich nun, weshalb sich damit dann auch die Wachstumsdynamik in Deutschland deutlich verlangsamen könnte und hier – wesentlich eher als in China – eine Rezession drohen könnte. Dies führte unter fundamentalen Gesichtspunkten zu einer völlig richtigen Korrektur der Marktübertreibung. Dadurch haben Untergangspropheten wieder Hochkonjunktur. Dies ist aber ebenso falsch wie ein DAX, der bei fast 12.400 Punkten stand.

Schön M. Der Börsencrash. 2015 Oktober; 5(10): Artikel 04_01.

Autor des Artikels

Markus Schön

GeschäftsführerDVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbHKlingenbergstr. 432758Detmold kontaktierenWeitere aktuelle Artikel

24.05.2018 Kinderchirurgie

Kleinkinder sind Hochrisikogruppe bei Brandverletzungen

Jährlich werden deutschlandweit über 30.000 Kinder mit thermischen Verletzungen ambulant und 6.000 Kinder stationär behandelt. Verbrühungen, Feuer und Flammen, Kontaktverbrennungen, Strom sowie Verpuffung und Explosion führen zu gesundheitlichen Schäden mit oft lebenslanger Beeinträchtigung. Der Unfallschwerpunkt liegt klar im häuslichen Umfeld. Eine Auswertung des Arbeitskreises „Das schwerbrandverletzte Kind“ zeigt, dass Säuglinge und Kleinkinder eine Hochrisikogruppe darstellen.

22.05.2018 Pressemitteilungen

Nur Mut: Robotik zum Mitmachen in Erlangen

Am 26. Mai 2018 kommen 40 Medizinstudierende nach Erlangen zum Workshop „Chirurgie zum Mitmachen“. Zum ersten Mal werden Studierende im Rahmen der bundesweiten Workshop-Reihe die Möglichkeit haben, sich auch am OP-Roboter zu üben. Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) veranstaltet den eintägigen Workshop gemeinsam mit der Chirurgischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen unter der Leitung von Prof. Dr. med. Stephan Kersting.

21.05.2018 Politik

Zi veröffentlicht Umfrageergebnisse

Etwa jedes dritte (32 Prozent) Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) musste im Jahr 2016 finanzielle Verluste hinnehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuell veröffentlichte Untersuchung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi).

17.05.2018 Politik

„Wir brauchen Klarheit, Herr Minister!“

Telematikinfrastruktur – Mitten im technischen Rollout scheint die Politik das Projekt elektronische Gesundheitskarte plötzlich generell in Frage zu stellen. Gelten bestehende Gesetze nun nicht mehr? KBV-Chef Dr. Andreas Gassen fordert Klarheit.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.