Aus Passion Chirurgie 01/2017

Dr. med. Alexander Adelhelm ist seit dem 01.11.2016 neuer ärztlicher Leiter der Notfallambulanz des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster.

Prof. Dr. med. Karl-Heinz Bauer, Ärztlicher Direktor des Klinikums Westfalen und Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Knappschaftskrankenhaus Dortmund in Brackel, ist neuer Präsident der Vereinigung Niederrheinisch-westfälischer Chirurgen.

Dr. med. Lars Brinkmann leitet seit September 2016 die Abteilung Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie des St. Vinzenz-Krankenhauses Hanau.

Dr. med. Dirk Ernst ist seit dem Januar 2017 neuer Chefarzt der Chirurgie des Krankenhauses Roding. Er folgt in dieser Funktion Dr. Bernhard Palmer der sich nach einer gemeinsamen Übergangszeit Ende Februar in den Ruhestand verabschiedet.

Dr. med. Thomas Gehrke, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie des Kreisklinikums Siegen sowie sein Kollege, Oberarzt und Leiter der Proktologie, Dr. med. Guido Weyand, wurden von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) für ihre jahrelangen besonderen Leistungen in der Viszeralchirurgie ausgezeichnet. Die Siegener Chirurgen haben als eines der ersten Zentren deutschlandweit die Qualitätssicherung in den von ihnen zu verantwortenden Spezialgebieten vorangetrieben.

Dr. med. Matthias Goos leitet seit Anfang Oktober 2016 die Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie an der HELIOS Klinik Müllheim. Neben seinem bisherigen Behandlungsspektrum möchte er an der Klinik ein Netzwerk für Viszeralmedizin und ein Beckenbodenzentrum aufbauen.

Dr. med. Andreas Gussmann wechselte vom Helios-Klinikum Bad Saarow nach Berlin-Buch. Dort übernahm er zum Anfang des Jahres das Amt des Ärztlichen Direktors des Helios-Gefäßzentrums sowie die Position des Chefarztes der Klinik für Gefäßchirurgie.

Dr. med. Saleem Hefni ist seit Oktober 2016 der neue Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Viszeralchirurgie im Jüdischen Krankenhaus Berlin.

Dr. med. Mark Jäger übernahm die Leitung der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimal-Invasive-Chirurgie am Städtischen Klinikum Wolfenbüttel. Sein Ziel ist die Etablierung von minimal-invasive Eingriffen in der gesamten Bauchchirurgie.

Dr. med. Gerhard Schüder ist seit Anfang Januar 2017 neuer Chefarzt der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie am Krankenhaus Tauberbischofsheim.

Dr. med. Tilmann Steins wechselte zum 01. Oktober 2016 vom Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen in die Klinik für Orthopädie, Unfall-, Handchirurgie und Sportverletzungen des St. Marien-Krankenhauses Siegen. Auch dort ist er als Oberarzt tätig.

Dr. med. Marc Voshege ist seit dem 01. Januar 2017 als niedergelassener Chirurg im Chirurgisch-Orthopädischen Zentrum Dinslaken (COZD) tätig. Seine Schwerpunkte sind die Gefäßchirurgie, Phlebologie und Endovaskuläre Chirurgie.

Farssa Rastani übernahm zum Anfang des Jahres 2017 die neu entstandene Unfallchirurgie des Krankenhauses Tauberbischofsheim. Rastani war bisher leitender Oberarzt der Chirurgie des Hauses.

Aus Passion Chirurgie 02/2017

Dr. med. Marcus Albert wechselte zum 01.01.2017 von der Lungenklinik in Hemer in die Klinik für Thoraxchirurgie des Klinikums Dortmund.

Dr. med. Georgios Adamidis geht nach 23 Jahren am Städtischen Krankenhaus Pirmasens in den Ruhestand. Seine Funktion als Chefarzt übernahm zum 01.01.2017 Dr. med. Harald Schultz der zuvor die Chirurgie am Nardiniklinikum in Landstuhl leitete. Bis April 2018 bleibt Adamidis jedoch noch Ärztlicher Direktor in Pirmasens.

Dr. med. Susanne Born ist neue Chefärztin der Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie am St. Clemens-Hospital. Sie übernimmt diese Funktion von Dr. med. Siegbert Walter, an dessen Seite sie seit 1990 arbeitete. Dr. Walter verabschiedete sich nach fast 20 jähriger Chefarzttätigkeit im Hospital zum Ende des Jahres 2016 in den Ruhestand.

Dr. med. Jens Burkhardt wechselte zum 01.01.2017 als Chefarzt von Rüdersdorf an das Vivantes Klinikum Kaulsdorf und leitet dort die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Prof. Dr. med. Emilio Dominguez führt seit Anfang des Jahres als Chefarzt die Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Helmut-G.-Walther-Klinikum in Lichtenfels.

Dr. med. Horst Gellner verließ nach 25 Jahren Chefarzttätigkeit die Orthopädie und Unfallchirurgie am Helios in Blankenstein und erweitert als niedergelassener Arzt das Team der Orthopädie Centrums Weimar.

Dr. med. Martin Gerdes ist seit dem 01.01.2017 an zwei Standorten als Chefarzt verantwortlich. Neben der Leitung der Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie im Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln, führt er nun zusammen mit Dr. med. Maximilian Karbowski das chirurgische Team im Marienhospital Ankum-Bersenbrück.

Prof. Dr. med. Werner Hartwig, zuvor Oberarzt am Klinikum der LMU München-Großhadern, ist seit dem 01.01.2017 Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirugie des Evangelischen Krankenhauses Düsseldorf.

Dr. med. Jens Kühn führt seit dem 01.01.2017 gemeinsam mit der Angiologin, Dr. med. Irina Schöffauer, die Klinik für Gefäßmedizin in Bad Saarow. Kühn war zuvor bereits 30 Jahre im Bad Saarower Klinikum tätig, davon elf Jahre als Leitender Oberarzt.

Dr. med. Matthias Lenk ist seit Januar 2017 Chefarzt der Gefäßchirurgie der HELIOS-Klinik Sangerhausen.

PD Dr. med. Jörn Maroske, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie ist nach dem Ausscheiden von Dr. med. Peter Skorepa, der seine klinische Arbeit beendete, die Gesamtleitung der Chirurgie der Klinik Rothenburg. Die fachliche Leitung der Unfallchirurgie wird seit dem 01. Januar von Rainald Kiene übernommen, während für Endoprothetik, Orthopädische Chirurgie und Fußchirurgie Tomás von Koschitzky zuständig ist.

PD Dr. med. habil. Lutz Mirow folgte zum Jahreswechsel Dr. Gernot Heiland als Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie am Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau. Dr. Heiland ging nach 42 Jahren am Klinikum in den Ruhestand. Mirow leitet weiterhin auch die Klinik für Minimalinvasive Viszeralchirurgie und Proktologie in Kirchberg.

Prof. Dr. med. Arash Moghaddam-Alvandi, ehemals Oberarzt an der Uniklinik Heidelberg, leitet in Funktion des Chefarztes seit dem 01.01.2017 das Zentrum für Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Aschaffenburg.

Farssa Rastani übernahm zum Anfang des Jahres 2017 die neu entstandene Unfallchirurgie des Krankenhauses Tauberbischofsheim. Rastani war bisher leitender Oberarzt der Chirurgie des Hauses.

Prof. Katja Schlosser leitet als weitere Chefärztin seit dem 01.12.2016 die Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrine und Gefäßchirurgie am Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittelhessen und verantwortet den Bereich Endokrine- und Gefäßchirurgie.

PD Dr. med. Wolfgang Schlosser, zuvor Chefarzt in Zweibrücken, hat zum 01.12.2016 die Leitung der Allgemein- und Viszeralchirurgie des Caritas-Krankenhauses Lebach übernommen.

Dr. med. Lorand-Alin Stoica, Chefarzt der Chirurgie der OsteMed Klinik Bremervörde ist seit Januar auch im OsteMed Klinikum in Kleve tätig. Zusammen mit seinem Chefarztkollegen Dr. med. Matthias Schacht sichert er damit den Erhalt und die Weiterentwicklung der ländlichen Krankenhausversorgung im Landkreis Rotenburg.

Dr. med. Andreas Thannheimer übernahm zum 01.01.2017 die Leitung der Unfallchirurgie und Sportorthopädie des Klinikums Garmisch-Partenkirchen. Sein Vorgänger Dr. med. Peter Gutsfeld verließ nach 24 Jahren das Klinikum und wechselte als Oberarzt in den Rehabereich der Ohlstadt-Klinik.

Dr. med. Marc Voshege ist seit dem 01. Januar 2017 als niedergelassener Chirurg im Chirurgisch-Orthopädischen Zentrum Dinslaken (COZD) tätig. Seine Schwerpunkte sind die Gefäßchirurgie, Phlebologie und Endovaskuläre Chirurgie.

PD Dr. med. Stefan Welter ist seit Anfang dieses Jahres Chefarzt der Abteilung für Thoraxchirurgie der Lungenklinik in Hemer.

Aus Passion Chirurgie 03/2017

Georgi Antov leitet seit Anfang des Jahres die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am MediClin Krankenhaus Plau. Sein Ziel ist die Modernisierung seiner Abteilung, die Etablierung neuer Methoden bei proktologischen Patienten sowie bei der minimal-invasiven Chirurgie.

Prof. Dr. med. Karl-Heinz Bauer, Chefarzt der Chirurgische Klinik am Knappschaftskrankenhaus Dortmund und Ärztlicher Direktor des Klinikums Westfalen, ist neuer Präsident der Vereinigung Niederrheinisch-westfälischer Chirurgen (NRW-Chirurgen).

Dr. med. Haldun Celebi leitet seit Anfang Oktober die Allgemein- und Unfallchirurgie der Asklepios Kliniken Schildautal in Seesen. Der Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie und spezielle Viszeralchirurgie war zuvor Chefarzt der Abteilung Allgemein- und Vizeralchirurgie an der Helios Klinik Attendorn. Celebis Nachfolge in Attendorn hat Dr. med. Klaus J.H. Friedhoff im Januar dieses Jahres übernommen.

Dr. med. Eun-Young Cho hat zum Anfang des Jahres die Funktion der Chefärztin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Hospital zum heiligen Geist in Frankfurt am Main übernommen. Die Fachärztin für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie war zuvor seit 2013 als Oberärztin und stellvertretende Leitung in der Klinik tätig.

Dr. med. Matthias Haun, Oberarzt und Unfallchirurg am Krankenhaus Rotthalmünster, hilft seit vielen Jahren regelmäßig während seines Urlaubes in mehrwöchigen Auslandseinsätzen Menschen in Not. Für sein Engagement wurde er im November des letzten Jahres in Bayern mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Hans-Peter Hillmeier, zuvor Oberarzt der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen, hat sich zum Anfang dieses Jahres in einer Chirurgischen Gemeinschaftspraxis in Mosbach niedergelassen.

Dr. med. Heike Jakob, Fachärztin für Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie sowie Handchirurgie ist seit dem 01.01.2017 neue Chefärztin der Unfallchirurgie in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof.

PD Dr. med. Christian Ferdinand Jurowich leitet seit Januar 2017 übergangsweise zusammen mit Prof. Dr. med. Jürgen Roder die Allgemein- und Viszeralchirurgie der Kreisklinik Altötting-Burghausen. Roder wird sich Mitte des Jahres in den Ruhestand verabschieden und dann die alleinige Leitung seinem Nachfolger übergeben.

Dr. med. Enrico Kahl ist seit Mitte Januar 2017 Chefarzt der Chirurgie am DRK-Manniske-Krankenhaus in Bad Frankenhausen. Mit dem Traumatologen kann vor Ort ein breites chirurgisches Spektrum abgedeckt werden.

Prof. Dr. med. Jörg Kleeff übernahm im Januar die chirurgische Leitung der Universitätsklinik und Poliklinik für Viszerale, Gefäß- und Endokrine Chirurgie in Halle. Neben seiner Funktion als Professor für Viszeralchirurgie, Direktor der entsprechenden Uniklinik, ist er auch Direktor der Allgemeinchirurgie am BG Klinikum Bergmannstrost in Halle. Damit soll die Vernetzung und Kooperation der beiden Kliniken vertieft werden.

Dr. med. Wolfram Korsch ist neuer leitender Oberarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulentherapie der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth. Der Facharzt für Chirurgie und spezielle Unfallchirurgie sowie Kinderorthopädie war zuvor vier Jahre als leitender Oberarzt in der Kreisklinik Günzburg tätig.

Dr. med. Hubert Mayer, Mitglied des geschäftsführenden Präsidiums des BDC und Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie und Notfallmedizin, ist seit dem 1. Januar 2017 neuer Klinikdirektor der Fachklinik Josefinum in Augsburg.

Dr. med. Bettina Mihm, zuvor Oberärztin der Orthopädischen Klinik am Herzogin-Elisabeth-Hospital in Braunschweig, ergänzt seit dem 01.01.2017 als niedergelassene Fachärztin für Chirurgie und Orthopädie und Unfallchirurgie das Team der Chirurgischen Gemeinschaftspraxis von Dr. med. Henning Hinrichs in Braunschweig.

Prof. Dr. med. Bettina M. Rau ist seit Januar 2017 neue Chefärztin der Chirurgischen Klinik im Klinikum Neumarkt in der Oberpfalz. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten der Chirurgin, die zuvor als leitende Oberärztin in Rostock tätig war, zählen die onkologische Oberbauchchirurgie, speziell im Bereich Bauchspeicheldrüse und Speiseröhre sowie die minimal-invasive Chirurgie.

Dr. med. Peter Riess, Chefarzt der Fachklinik für Unfallchirurgie und Orthopädie der Helios Klinik Bad Berleburg, wechselte zum Januar 2017 als neuer Chefarzt in das Helios Klinikum Niederberg in Velbert.

Dr. med. Stephan Ruff, zuletzt acht Jahre lang Chefarzt im Helios Klinikum Schwelm, ist seit Anfang des Jahres neuer Leiter der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie der Paracelsus-Klinik Durlach.

Dipl.-Med. Thomas-Michael Rummler, ehemals Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie im DRK-Krankenhaus Luckenwalde, ist seit dem 01.01.2017 Niedergelassener Chirurg in einer Gemeinschaftspraxis in Werder zusammen mit Dr. med. Jan Brzezinski.

PD Dr. med. Joachim Schmidt kam zum 01.01.2017 von der Klinik für Herzchirurgie des Universitätsklinikums Münster nach Bonn in die Thoraxchirurgie des Malteser Krankenhauses Bonn/Rhein-Sieg wo der ehemalige Oberarzt die Position des Chefarztes übernommen hat.

Dr. med. Harald Schultz, zuvor Chefarzt der Chirurgie am Nardiniklinikum in Landstuhl, hat zum 01. Januar 2017 die Nachfolge von Dr. med. Georgios Adamidis als Leiter der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Städtischen Krankenhaus Pirmasens angetreten.

Prof. Dr. med. Martin Wolff leitet seit Januar 2017 als Chefarzt die Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie der St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH in Andernach. Sein Ziel ist der Ausbau von Operationen der Schilddrüse und Nebenschilddrüse sowie der Ausbau der Thoraxchirurgie und der minimal-invasiven Chirurgie.

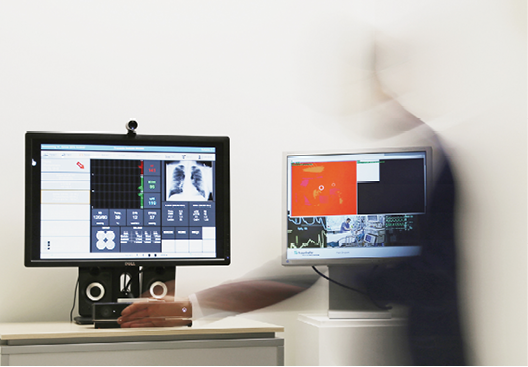

Krankenhauskeime: Monitor berührungslos steuern

Krankenhauskeime: Monitor berührungslos steuern