Alle Artikel von Katrin Kammerer

Passion Chirurgie: Proktologie

Zur Novemberausgabe 2024: Proktologie

In den letzten Jahren hat sich die operative Proktologie zu einem hochspezialisierten Bereich der Viszeralchirurgie entwickelt. Der Fokusartikel dieser Ausgabe widmet sich deshalb dem „Tailored Treatment“ bei der Staplerhämorrhoidopexie. In dieser Ausgabe außerdem: der „Magdeburger Pancreaszystenpass“, ein „Glossar zur Notfallversorgung“, ein Interview mit PD Dr. Peter Bobbert, dem Präsident der Ärztekammer Berlin u.v.m.

Speziell und gespannt ist auch unser Blick auf den 22.11.2024 und der Entwicklung des KHVVG im Bundesrat. Was jetzt schon feststeht ist, dass wir in jedem Fall weitermachen mit unserem Engagement für die ärztliche Weiterbildung in den nächsten Jahren. Der chirurgische Nachwuchs wird die Auswirkungen der Krankenhausreform zu spüren bekommen und braucht Unterstützung. Machen Sie jetzt mit! Unterschreiben Sie die Petition und leiten sie an Ihre Kontakte weiter. Kein Weiter ohne Bildung! Jede Stimme zählt! Vielen Dank.

Viel Spaß beim Lesen

Ihre PASSION CHIRURGIE-Redaktion

Magdeburger Pancreaszystenpass

NUTZEN DER REGISTER-BASIERTEN SYSTEMATISCHEN ERFASSUNG VON ZYSTISCHEN PANKREASNEOPLASIEN

Durch die vermehrte Anwendung leistungsstarker bildgebender Verfahren mit sukzessive gesteigerter Auflösung wie der Computertomographie (CT) und insbesondere der Magnetresonanztomographie (MRT) werden zystische Veränderungen in der Bauchspeicheldrüse zunehmend häufiger entdeckt. In einer deutschen prospektiven, bevölkerungsbasierten Kohortenstudie aus Pommern wurden 1.077 Teilnehmer mittels MRT und Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie (MRCP) untersucht. Die Studie zeigte eine Prävalenz von Pankreaszysten von 49,1 % in der Bevölkerung mit einem starken Zusammenhang zum Alter der Proband:innen. Die überwiegende Mehrheit dieser Zysten war harmlos, wobei nur 5,8 % der Zysten größer als 1 cm waren [1]. Eine separate amerikanische Studie ergab, dass die Inzidenz zufällig entdeckter Zysten zwischen 2010 und 2017 um das Dreifache angestiegen war [2]. Angesichts dieser epidemiologischen Zahlen ist eine korrekte Interpretation erforderlich, um sowohl unnötige Therapiemaßnahmen als auch unnötig engmaschige Verlaufskontrolluntersuchungen zu vermeiden, die sowohl eine deutliche wirtschaftliche Belastung für das Gesundheitssystem als auch eine erhebliche psychologische Belastung für die Patient:innen bedeuten würden.

Ziel des Manuskripts ist es, basierend auf den aktuellen Erkenntnissen zu zystischen Pankreasläsionen die Sinnhaftigkeit und den Nutzen einer Register-basierten Erfassung derartiger Pankreasneoplasien darzustellen.

Methode

Narrative Kurzübersicht anhand selektiver Referenzen der themenbezogenen aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Literatur und eigener klinischer Managementerfahrungen.

ERGEBNISSE (Eckpunkte)

Überblick über die zystischen Neoplasien des Pankreas

Zystische Neoplasien der Bauchspeicheldrüse umfassen eine sehr heterogene Gruppe von Pankreaszysten bzw. Pankreas-assoziierten zystischen Läsionen mit unterschiedlichen Risiken für eine Entartung. Daher ist eine korrekte Befundinterpretation von großer Bedeutung.

Seröses Zystadenom (SCN)

SCN bestehen hauptsächlich aus Mikrozysten, die keine Verbindung zum Pankreasgang haben. Sie treten häufig bei Frauen im mittleren Lebensalter auf und sind in der Regel gutartig. Das mikrozystische und wabenförmige Erscheinungsbild in der Bildgebung ist ein diagnostisches Zeichen für ein SCN. Ein kleiner Prozentsatz der SCNs kann oligozystisch, makrozystisch oder seltener unilokular sein. Wenn kein mikrozystisches Erscheinungsbild vorhanden ist, wird ein niedriger Gehalt an karzinoembryonalem Antigen (CEA) in der Zystenflüssigkeit als spezifisch für SCN angesehen [3]. Die Resektion ist nur im Falle einer raschen Größenzunahme sowie bei auftretenden Symptomen angezeigt. Andernfalls werden die Läsionen über ein Jahr verlaufskontrolliert und bei stabilem Befund dann nur im Falle von klinischen Beschwerden erneut evaluiert [4].

Solid-pseudopapilläre Neoplasien (SPN)

SPN sind seltene Tumoren, die meist junge Frauen in der dritten oder vierten Lebensdekade betreffen. SPN präsentieren sich in der Schnittbildgebung typischerweise als heterogene, gut umschriebene Läsionen mit zum Teil zystischen und zum Teil soliden Anteilen. Dies ist auf ausgedehnte Blutungen und Nekrosen im Inneren zurückzuführen [5]. Sie weisen ein geringes bösartiges Tumorpotenzial auf. Die Rezidivrate nach R0-Resektion beträgt etwa 1,5 % und korreliert nicht mit der Tumorgröße, sondern mit histologischen Eigenschaften wie

•einem infiltrativen Wachstumsmuster,

•einer Invasion des Pankreasparenchyms

•einer Kapselinvasion.

Lymphknotenmetastasen sind äußerst selten, daher ist eine parenchymsparende chirurgische Resektion hier die Therapie der Wahl [6, 7, 8].

Muzinös-zystische Neoplasien (MCN)

MCN betreffen fast ausschließlich Frauen und wachsen in der Mehrzahl in Pankreaskorpus und -schwanz. Es zeigen sich in der Bildgebung dickwandige Einzelzysten mit Septen und teilweise wandständigen Knoten, die mit Muzin gefüllt sind und keinen Anschluss zum Pankreasgang haben. Ein MRT soll immer von einer Endosonographie (EUS) gefolgt werden, da 18 % der MCN inkorrekt diagnostiziert werden [9].

MCNs haben das Potenzial, sich zu bösartigen Erkrankungen zu entwickeln über die Adenom-Karzinom-Sequenz. In großen Serien konnte gezeigt werden, dass 11 % der resezierten MCN eine invasive Komponente haben. Für die Praxis gilt: MCN > 4 cm sollten reseziert werden. Auch bei MCN < 4 cm wird im Falle von klinischen Symptomen oder Vorliegen von soliden Anteilen die Resektion empfohlen, da diese entsprechende Risikofaktoren für eine bösartige Entartung darstellen. Kleine asymptomatische MCN sollten mittels MRT und/oder EUS beobachtet werden. Die Verlaufskontrollen sollten 6-monatlich im ersten Jahr und daraufhin jährlich durchgeführt werden [4, 9].

Intraduktale papilläre muzinöse Neoplasien (IPMN)

IPMN sind muzinproduzierende zystische Strukturen mit Anbindung an das Pankreasgangsystem. Sie kommen in beiden Geschlechtern gleichermaßen vor, wobei die Inzidenz mit dem Alter steigt. IPMN sind die häufigsten zystischen Pankreasneoplasien und differenzieren sich je nach ihrer Lokalisation in Hauptgang-IPMN, Seitengang-IPMN und Mischtyp-IPMN. Hauptgang-IPMN und Mischtyp-IPMN zeigen in 34–39 % der Fälle ein invasives Wachstum und sollten daher chirurgisch reseziert werden [10, 11].

Seitengang-IPMN unterscheiden sich stark von Hauptgang-IPMN hinsichtlich ihres Entartungspotenzials. Eine umfangreiche Meta-Analyse hat gezeigt, dass Seitengang-IPMN eine Malignitätsrate von 2,7 % aufweisen und daher nur unter bestimmten Kriterien einer Operation zugeführt werden sollten [12].

Die aktuelle europäische Leitlinie unterscheidet zwischen absoluten und relativen Kriterien zur Einschätzung des Entartungspotenzials:

•Absolute Kriterien für die Operation („Hochrisiko-Eigenschaften“ – Literatur: „High-Risk-Stigmata“): Ikterus, solide Zystenanteile > 5 mm, Erweiterung des Pankreasganges auf über 1 cm oder positive Zytologie sind hochprädiktive Faktoren für Malignität und stellen daher eine absolute Indikation für die Operation dar.

•Relative Kriterien für die Operation („beunruhigende Eigenschaften“ – Literatur: „Worrisome Features“): Pankreasgangweite zwischen 5 und 9,9 mm, Größenprogredienz über 5 mm pro Jahr, erhöhtes CA 19-9, neu aufgetretene akute Pankreatitis oder Diabetes mellitus, solide Zystenanteile < 5 mm und/oder Zystengröße > 40 mm sind mit einem erhöhten Risiko von „High-Grade“-Dysplasie oder Malignität assoziiert und sind relative Indikationen für eine Operation. In diesen Fällen kann je nach Umfang des Eingriffs, den Patientenkomorbiditäten und den Wünschen der/s Patient:in eine Operation empfohlen werden. (Tab. 1).

Tab. 1: Kriterienliste für die Operation in Abhängigkeit von ihrem prädiktiven Wert

|

Kriterien für die Operation |

Eigenschaften |

Literatur- Bezeichnung |

prädiktive Faktoren |

|

absolut |

Hochrisiko |

„high-risk stigmata“ |

– Ikterus, – solide Zystenanteile > 5 mm, – Erweiterung des Pankreasganges auf über 1 cm, – positive Zytologie |

|

relativ |

„beunruhigend“ |

„worrisome features“ |

– Pankreasgangweite zwischen 5 und 9,9 mm, – Größenprogredienz über 5 mm pro Jahr, – erhöhtes CA 19-9, – neu aufgetretene akute Pankreatitis ODER Diabetes mellitus, – solide Zystenanteile < 5 mm UND / ODER – Zystengröße > 40 mm |

Falls weder absolute noch relative Kriterien für ein chirurgisches Vorgehen vorhanden sind, werden IPMNs als „Low Risk“ eingestuft. Große Beobachtungsstudien beschreiben, dass zwischen 20 % und 58 % aller Low-Risk-IPMN im Verlauf Worrisome Features oder High-Risk-Stigmata entwickeln können. Bis zu 9 % zeigen diese Veränderungen erst nach fünf Jahren der Überwachung und 4 % sogar erst nach 10 Jahren [13–16]. Aus diesem Grund sollten sie systematisch überwacht werden.

In letzter Zeit wurde die Bedeutung eines zusätzlichen Kriteriums betont, das ebenfalls in die Beurteilung einbezogen werden sollte: die Stabilität einer zystischen Läsion im Laufe der Zeit. Trotz des Vorhandenseins von Worrisome Features sind Zysten, die im Laufe der Zeit unverändert bleiben, weniger gefährlich als solche, die zu Beginn keine Risikokriterien aufweisen, aber während der Nachuntersuchung Worrisome Features oder High-Risk-Stigmata entwickeln. Letztere weisen signifikant auf ein erhöhtes Risiko hin, eine hochgradige Dysplasie oder ein Karzinom zu entwickeln [14]. Entscheidend ist es daher, sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen und die verschiedenen Bilder, die durch die Verlaufskontrolle entstehen, zusammenzuführen, um damit eine Art fortlaufenden „Film“ zu erhalten, anstatt nur eine einzelne Momentaufnahme zu bewerten [17].

Diagnostisches Vorgehen

Das ultimative Ziel bei der Diagnose und Überwachung von zystischen Neoplasien der Bauchspeicheldrüse besteht darin, zu verstehen, welche Neubildungen sich letztendlich zu bösartigen Läsionen entwickeln können. Bei der Erstdiagnose ist die MRT mit MRCP die sensibelste Schnittbildgebung zur korrekten Beurteilung einer zystischen Neoplasie des Pankreas. Damit kann die Kommunikation zwischen einer Läsion und dem Pankreasgangsystem am besten beurteilt werden, ebenso wie das Vorhandensein eines randständigen Knotens. Darüber hinaus ist die MRT/MRCP sehr empfindlich, um festzustellen, ob ein(e) Patient:in einzelne oder multifokale Zysten aufweist [4].

Wenn nach einer CT- und/oder MRT-Untersuchung keine eindeutige Diagnose vorliegt, sollte eine EUS durchgeführt werden. Obwohl diese Untersuchung stark von der Erfahrung des Untersuchers abhängt, ist sie hilfreich zur Unterscheidung zwischen muzinösen und nichtmuzinösen Zysten sowie zur Bewertung von Worrisome Features und High-Risk-Stigmata (Tab. 1), die auf eine Malignität hinweisen können [18]. Zur Beurteilung von randständigen Knoten ist die Kontrast-EUS die bevorzugte Technik. Falls weiterhin Zweifel bestehen, ist die Feinnadelaspiration (FNA) zur Analyse der Zystenflüssigkeit notwendig, sofern dies technisch machbar ist. Die Analyse der Zystenflüssigkeit kann zur Identifizierung des Zystentyps verwendet werden. Dabei sind erhöhte CEA-Werte bei muzinproduzierenden Zysten mit einer Genauigkeit von 79 % verbunden, während erhöhte Amylasewerte eine Spezifität von über 90 % für eine Pseudozyste aufweisen [19].

Pankreaszysten: die Probleme der Praxis

Die derzeit verfügbaren klinischen Instrumente sind noch nicht in der Lage, Patient:innen mit Zysten die am besten geeigneten Behandlungsstrategien zuzuordnen und bei einem Drittel der Patient:innen, die operiert werden, wird letztlich festgestellt, dass sie keine hochgradige Dysplasie oder Krebs aufweisen [20]. Aufgrund der Schwierigkeit, hoch-risikoreiche Pankreaszysten zu erkennen, ist es für Kliniker eine große Herausforderung, in ihrer praktischen Arbeit ein Gleichgewicht zwischen dem Risiko einer chirurgischen Behandlung und dem tragischen Fehler der ausschließlichen Überwachung einer bösartigen Läsion herzustellen.

Auch die psychologischen Aspekte der Patient:innen dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Die neu gestellte Diagnose einer zystischen Neubildung in der Bauchspeicheldrüse mit unklarem biologischen Verhalten sowie die regelmäßige Überwachung solcher Befunde können Ängste und Besorgnis hervorrufen, was zu erheblicher psychischer Belastung führen kann. Eine Studie hat verdeutlicht, dass Patient:innen, die aufgrund einer IPMN überwacht wurden, im Vergleich zu Patient:innen, die sich einer Operation unterzogen, signifikant verstärkte Symptome wie Somatisierung, Depression und Angst aufweisen [21]. Zweifellos besteht bei betroffenen Patient:innen das Bedürfnis nach Klarheit, weshalb eine umfassende und detaillierte Aufklärung von großer Bedeutung ist. Das beeinflusst nicht nur die gemeinsame Entscheidungsfindung hinsichtlich der Therapiestrategie, sondern auch maßgeblich die Lebensqualität der Betroffenen.

Ein weiteres erhebliches Problem, das sich häufig in der Praxis zeigt, ist der Verlust relevanter Informationen. Patient:innen, die überwacht werden sollen, erhalten je nach Einschätzung des Zystenrisikos eine bildgebende Untersuchung (MRT oder Endosonographie) alle drei, sechs oder 12 Monate. Die Überwachung zystischer Läsionen der Bauchspeicheldrüse erstreckt sich über viele Jahre und bei jeder Verlaufskontrolle sollen alle wichtigen Eigenschaften mit den Voruntersuchungen verglichen werden. Viele Patient:innen haben seit Jahren bekannte Pankreaszysten, die regelmäßig kontrolliert werden, und stellen sich erst nach morphologischen Veränderungen oder dem Auftreten verdächtiger Merkmale in einem zertifizierten „Pankreaskrebszentrum“ der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) vor. Die anamnestische Rekonstruktion und der Vergleich aller stattgefundenen Kontrollen sind häufig lückenhaft, wodurch die Zusammenarbeit mehrerer Spezialist:innen erschwert wird und es zu einem Informationsverlust kommen kann, der für die Behandlung der Patient:innen entscheidend ist, ja prognosebestimmend werden kann.

Um diesen Problemen entgegenzuwirken, haben wir ein individuelles und präzises medizinisches Dokument entwickelt: den „Pankreaszystenpass“. Dieser Pass ist sowohl in gedruckter Form als auch digital verfügbar, wodurch er auf Mobilgeräten jederzeit abrufbar ist und bei jeder medizinischen Untersuchung griffbereit verwendet werden kann (siehe Abb. 1).

Abb. 1: QR-Code zum Magdeburger Register für Pankreaszysten (MRPZ)

Der Pankreaszystenpass: Funktionsweise

Der Pass wird den Patient:innen als Druckvorlage ausgehändigt und darin der Verlauf der Zystenentwicklung dokumentiert. Der Pass bleibt wie eine Art Impfpass bei den Patient:innen. Bei Vorlage beim behandelnden Arzt kann dann die kontinuierliche Verlaufsdokumentation der Zysten dargestellt und erfasst werden. Durch einfaches Scannen eines QR-Codes wird die/der Patient:in auf die Internetseite ihres/seines persönlichen Zystenpasses geleitet. Im Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R. wird aktiv auf eine webbasierte Softwareanwendung, die gezielt entwickelt wurde, um Forschungsdaten zu sammeln, zu speichern und effektiv zu verwalten, zurückgegriffen. Dieser Pass kann von der/vom Patient:in selbst oder mit Unterstützung ihrer/s bzw. seiner/s behandelnden Ärztin/Arztes ausgefüllt werden und erfasst bei der Erstdiagnose sowie bei jeder Kontrolluntersuchung alle relevanten Informationen zu den Pankreaszysten, den Blutuntersuchungen und den diagnostischen Verfahren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Fotos von schriftlichen Befunden (wie MRT oder EUS) hochzuladen.

Hierdurch wird ein präziser Überblick über alle vergangenen Untersuchungen ermöglicht und die Bereitstellung angemessener medizinischer Empfehlungen zur Behandlung der Zyste wird erleichtert. Die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen verschiedenen Spezialist:innen und der/m Hausärzt:in werden vereinfacht – daneben wird der Verlust wichtiger Informationen vermieden. Der Pankreaszystenpass ist ein Instrument, das Patient:innen und ÄrztInnen bessere Klarheit verschaffen möchte: Das Hauptziel besteht darin, die zystische Läsion korrekt zu interpretieren, die Behandlung zu optimieren und die psychologische Belastung der Patient:innen zu reduzieren.

Ein weiterer Nutzen des Passes besteht auch darin, dass durch das alleinige Ausfüllen des digitalen Pankreaszystenpasses alle Informationen automatisch in der Datenbank des hiesigen von der DKG zertifizierten Pankreaskarzinomzentrums gespeichert werden. Dadurch entsteht das „Magdeburger Register für Pankreaszysten“ (MRPZ), ein einzigartiges Instrument, das einen deutschlandweiten Überblick über diese Diagnose verschafft. Dies ermöglicht Forschungsprojekte, die das Wissen über Pankreaszysten verbessern und die medizinische Versorgung dieser Patient:innen optimieren können (Abb. 2 bis 4).

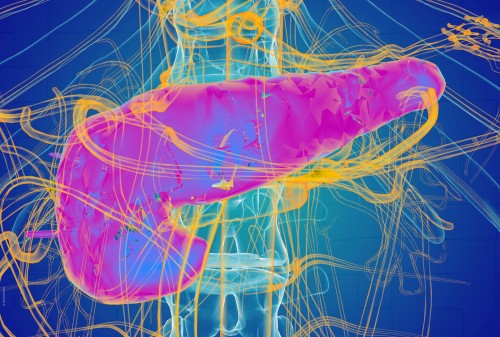

Abb. 2: Repräsentative Abbildungen zu Bildgebungsverfahren von zystischen Pankreasläsionen: A) CT-Scan eines serösen Zystadenoms des Pankreas, B) MRT-Scan einer Pankreas-assoziierten solid-pseudopapillären Neoplasie, C, D) EUS-“Image” einer intrapankreatischen muzinös-zystischen Neoplasie, oberes und unteres Panel repräsentieren verschiedene Schnittebenen.

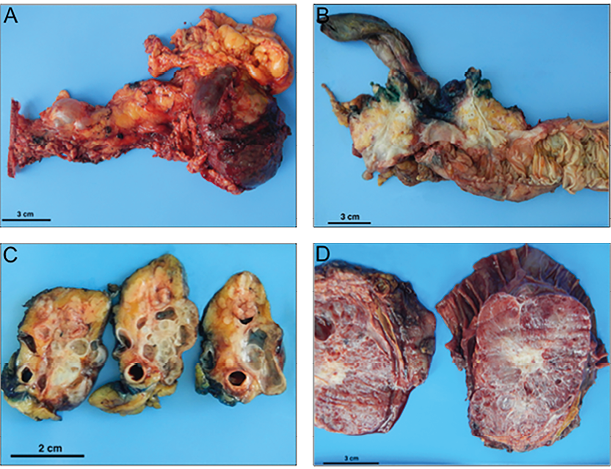

Abb. 3: Makroskopische Aspekte zystischer Pankreasraumforderungen: A) Distales Pankreasresektat mit Milz mit muzinöser zystischer Neoplasie, B) Resektat einer partiellen Duodenopankreatektomie mit Hauptgang-IPMN des Pankreaskopfes und assoziiertem Adenokarzinom, C) Schnittfläche einer IPMN ohne Karzinom, D) Pankreaskopfresektat mit serösem Zystadenom mit typischer Honigwabenstruktur und zentraler Narbe.

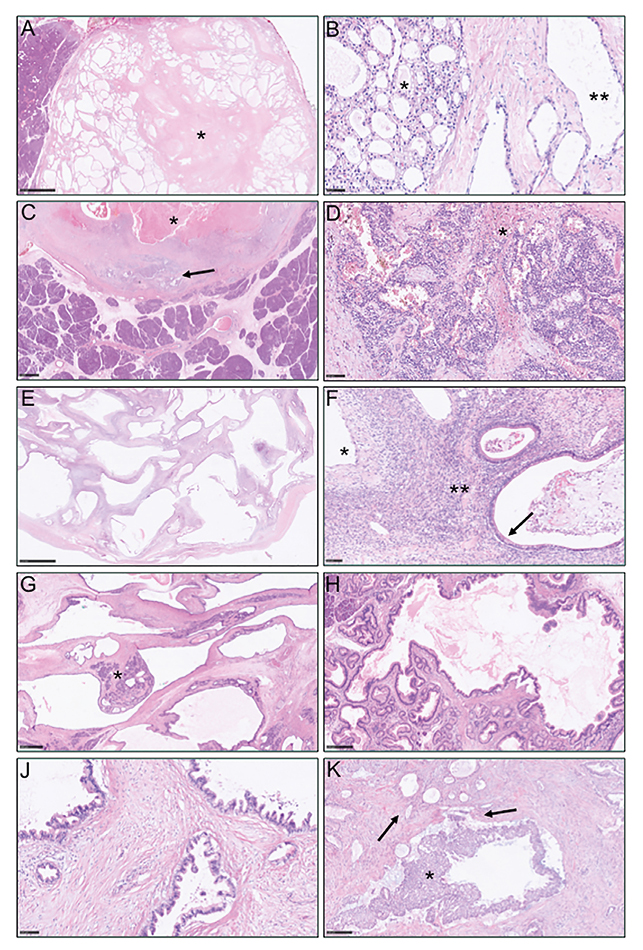

Abb. 4: Histomorphologische Aspekte zystischer Pankreasraumforderunge: A) Seröses Zystadenom mit zentraler Narbe (*) und B) Mikrozysten (*) sowie Makrozysten (**) mit atypiefreiem kubischen Epithel; C) Solide pseudopapilläre Neoplasie mit ausgedehntem zystisch-regressiven Tumoranteil (*) und randlich vitalen Tumorresten (->) sowie D) Schaumzellinfiltrate und Hämorrhagien (*) zwischen den Tumorinfiltraten; E) Muzinöse zystische Neoplasie mit weitlumigen, dickwandigen Zysten mit F) atypiefreiem, becherzellhaltigem (->) oder denudiertem Epithel (*) und ovarähnlichem Stroma (**); G) Intraduktale papillär-muzinöse Neoplasie mit Verdrängung und Atrophie des Pankreasparenchyms (*), H) Seitengang-IPMN vom gastralen Typ ohne Dysplasie, J) IPMN vom pankreatikobiliären Typ mit low grade intraepithelialer Neoplasie sowie K) mit high grade intraepithelialer Neoplasie des Hauptganges (*) und Übergang in ein assoziiertes Adenokarzinom (->) (15- bis 200fache Vergrößerung)

Fazit

Die Register-basierte systematische Erfassung, Auswertung und Interpretation von Pankreaszysten und assoziierten Daten stellt einen essentiellen und komplementären Studienansatz dar, um die Qualität der klinischen Alltagsbetreuung kompetent zu eruieren und Schlussfolgerungen für eine optimierte Versorgung abzuleiten. Der Magdeburger Pankreaszystenpass und das MRPZ sind eine in ihrer Art einzigartige deutschlandweite Initiative zur. Optimierung der Versorgungsforschung nicht maligner Pankreasläsionen und der frühzeitigen Erkennung einer malignen Transformation. Durch die Erkennung früher Stadien des Pankreaskarzinoms kann hierdurch eine Verbesserung der Prognose dieser Erkrankung erwartet werden.

Literatur

[1] Kromrey ML, Bülow R, Hübner J, Paperlein C, Lerch MM, Ittermann T, et al. Prospective study on the incidence, prevalence and 5-year pancreatic-related mortality of pancreatic cysts in a population-based study. Gut [Internet]. Gut; 2018 Jan 1 [cited 2023 Aug 16]; 67: 138–145.

[2] Schweber AB, Agarunov E, Brooks C, Hur C, Gonda TA. Prevalence, incidence, and risk of progression of asymptomatic pancreatic cysts in large sample real-world data. Pancreas. 2021; 50: 1287–1292.

[3] Jais B, Rebours V, Malleo G, Salvia R, Fontana M, Maggino L, et al. Serous cystic neoplasm of the pancreas: a multinational study of 2622 patients under the auspices of the International Association of Pancreatology and European Pancreatic Club (European Study Group on Cystic Tumors of the Pancreas). Gut [Internet]. BMJ Publishing Group; 2016 Feb 1 [cited 2023 Aug 21]; 65: 305–312.

[4] Del Chiaro M, Besselink MG, Scholten L, Bruno MJ, Cahen DL, Gress TM, et al. European evidence-based guidelines on pancreatic cystic neoplasms. Gut. BMJ Publishing Group; 2018. p. 789–804.

[5] Bosman FT, Carneiro F, Hruban RH, Theise ND. WHO Classification of Tumours of the Digestive System. IARC Press; 2010.

[6] Robertis R De, Marchegiani G, Catania M, Ambrosetti MC, Capelli P, Salvia R. Solid Pseudopapillary Neoplasms of the Pancreas: Clinicopathologic and Radiologic Features According to Size. AJR Am J Roentgenol. 2019; 213(5): 1073–1080.

[7] Marchegiani G, Andrianello S, Massignani M, Malleo G, Maggino L, Paiella S, et al. Solid pseudopapillary tumors of the pancreas: Specific pathological features predict the likelihood of postoperative recurrence. J Surg Oncol. 2016; 114: 597–601.

[8] Sun G, Fang K, Fu X, Peng L, Shu J, Tu Y, et al. Solid Pseudopapillary Neoplasm of the Pancreas: A Multi-Institution Study of 118 Cases. Pancreas. 2023; 52: e121–e126.

[9] Marchegiani G, Andrianello S, Crippa S, Pollini T, Belfiori G, Gozzini L, et al. Actual malignancy risk of either operated or non-operated presumed mucinous cystic neoplasms of the pancreas under surveillance. Br J Surg [Internet]. Br J Surg. 2021 Sep 1 [cited 2023 Aug 22]; 108: 1097–1104.

[10] Marchegiani G, Mino-Kenudson M, Sahora K, Morales-Oyarvide V, Thayer S, Ferrone C, et al. IPMN Involving the Main Pancreatic Duct: Biology, Epidemiology, and Long-term Outcomes Following Resection. Ann Surg [Internet]. NIH Public Access; 2015 May 1 [cited 2023 Aug 22]; 261: 976.

[11] Tamura K, Ohtsuka T, Ideno N, Aso T, Shindo K, Aishima S, et al. Treatment strategy for main duct intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas based on the assessment of recurrence in the remnant pancreas after resection: A retrospective review. Ann Surg [Internet]. 2014 Feb [cited 2023 Aug 22]; 259: 360–368.

[12] Balduzzi A, Marchegiani G, Pollini T, Biancotto M, Caravati A, Stigliani E, et al. Systematic review and meta-analysis of observational studies on BD-IPMNS progression to malignancy. Pancreatology. 2021 Sep 1; 21: 1135–1145.

[13] Tamburrino D, de Pretis N, Pérez-Cuadrado-Robles E, Uribarri-Gonzalez L, Ateeb Z, Belfiori G, et al. Identification of patients with branch-duct intraductal papillary mucinous neoplasm and very low risk of cancer: multicentre study. Br J Surg. 2022; 109: 617–622.

[14] Marchegiani G, Pollini T, Andrianello S, Tomasoni G, Biancotto M, Javed AA, et al. Progression vs Cyst Stability of Branch-Duct Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms after Observation and Surgery. JAMA Surg. 2021; 156: 654–661.

[15] Crippa S, Bassi C, Salvia R, Malleo G, Marchegiani G, Rebours V, et al. Low progression of intraductal papillary mucinous neoplasms with worrisome features and high-risk stigmata undergoing non-operative management: A mid-term follow-up analysis. Gut. 2017; 66: 495–506.

[16] Pergolini I, Sahora K, Ferrone CR, Morales-Oyarvide V, Wolpin BM, Mucci LA, et al. Long-term Risk of Pancreatic Malignancy in Patients With Branch Duct Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm in a Referral Center. Gastroenterology [Internet]. Gastroenterology; 2017 Nov 1 [cited 2023 Aug 22]; 153: 1284–1294.e1.

[17] Salvia R, Marchegiani G. Evolving management of pancreatic cystic neoplasms. Br J Surg. 2020; 107: 1393–1395.

[18] Luk L, Lowy AM, Li K, Fowler KJ, Wang ZJ, Kamel IR, et al. Pancreatic Cyst Surveillance: Who, Why, How? Radiology [Internet]. 2023 Jul 1 [cited 2023 Jul 27]; 308: e222 778.

[19] Rockacy M, Khalid A. Update on pancreatic cyst fluid analysis. Ann Gastroenterol [Internet]. 2013 [cited 2023 Aug 23]; 26: 122–127.

[20] Tjaden C, Sandini M, Mihaljevic AL, Kaiser J, Khristenko E, Mayer P, et al. Risk of the Watch-and-Wait Concept in Surgical Treatment of Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm. JAMA Surg. 2021; 156: 818–825.

[21] Marinelli V, Secchettin E, Andrianello S, Moretti C, Donvito S, Marchegiani G, et al. Psychological distress in patients under surveillance for intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas: The “Sword of Damocles” effect calls for an integrated medical and psychological approach a prospective analysis. Pancreatology. 2020 Apr 1; 20: 505–510.

Korrespondierende Autorin:

Dr. Sara Al-Madhi

Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Transplantationschirurgie

Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R.

Leipziger Str. 44

39120 Magdeburg (Deutschland)

Chirurgie

Al-Madhi S, Acciuffi S, Meyer F, Dölling M, Wolniczak E, Jeong S, March C, Jechorek D, Andric M, Perrakis A, Croner RS: Magdeburger Pancreaszystenpass. Passion Chirurgie. 2024 November; 14(11): Artikel 03_02.

Mehr aus der Viszeralchirurgie finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Fachgebiete | Viszeralchirurgie.

Passion Chirurgie: Kinder- und Jugendchirurgie im Fokus

Zur Oktoberausgabe 2024: Kinder- und Jugendchirurgie

In der heutigen Ausgabe spielen die aktuellen Entwicklungen der Kinder- und Jugendchirurgie eine besondere Rolle. Im Fokus stehen die Zentralisierung spezieller Krankheitsbilder, die Entwicklung in der Laparoskopie und der Stellenwert der Robotik auf diesem Gebiet der Chirurgie.

Sie haben noch nicht unterschrieben? Unterstützen Sie uns, denn die Sicherung der Weiterbildung von Chirurg:innen ist wichtig! Kein Weiter ohne Bildung! Unterschreiben Sie die BDC-Petition JETZT! Und leiten Sie unsere Kampagne weiter. Jede Stimme zählt! Vielen Dank.

Klicken Sie sich am 23. Oktober 2024 ab 17:00 Uhr in unser kostenloses Live-Webinar mit Expertentalk zu aktuellen und kontroversen Themen der Hernienchirurgie. Hier geht’s zu mehr Infos und dem Kalender-Reminder. Diese Veranstaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt der BDC|Akademie und der Deutschen Herniengesellschaft.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen

Ihre PASSION CHIRURGIE-Redaktion

Zentralisation der Gallengangatresie in Deutschland – Eine Initiative der DGKCH

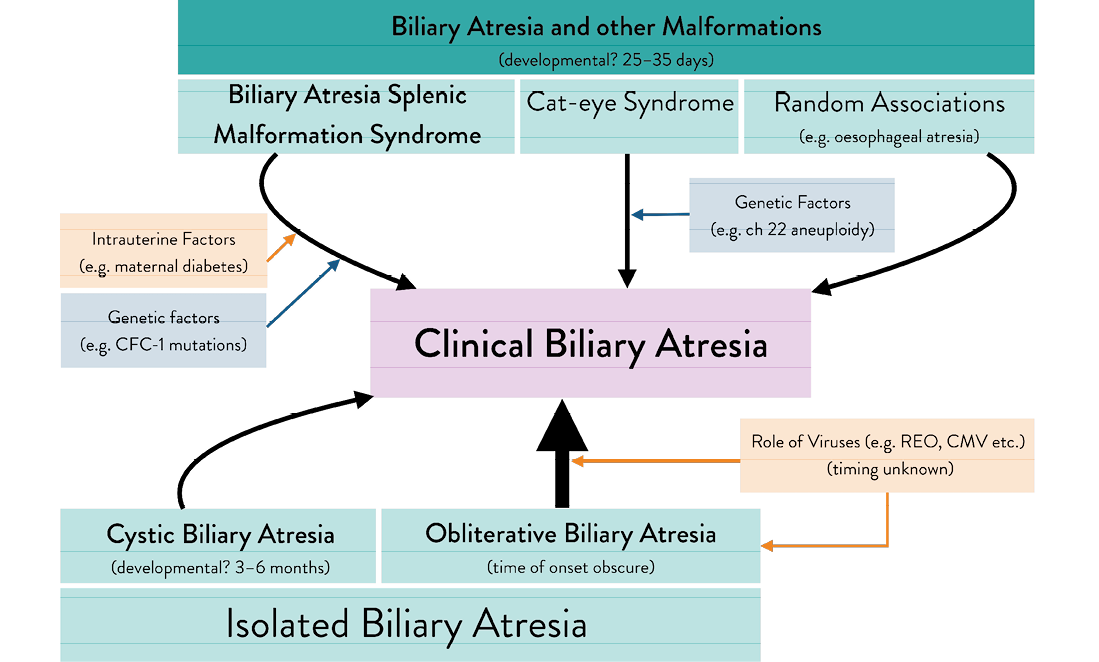

Die Gallengangatresie (syn. Biliäre Atresie/engl. Biliary Atresia [BA]) ist eine seltene obstruktive Cholangiopathie der Neugeborenenperiode unklarer Ätiologie (Abb. 1), die innerhalb kürzester Zeit zu einer fortschreitenden Leberfibrose sowie -zirrhose führt. Trotz einer Inzidenz von knapp 1:19.000 in Deutschland, mit ca. 35 bis 40 neuen Diagnosen pro Jahr, macht die BA global immer noch die häufigste Ursache für eine Lebertransplantation im Kindesalter aus. Auch wenn basierend auf diesen Zahlen die Lebertransplantation unausweichlich erscheint, gilt der Anspruch möglichst vielen betroffenen Kindern diese zu ersparen oder die Transplantation zumindest hinauszuzögern. Dies gelingt in der Regel nur, wenn eine frühzeitige Diagnose gestellt wird. Diese sollte möglichst innerhalb der ersten 30 Lebenstage erfolgen und die Kasai-Portoenterostomie (KPE) in einem Zentrum mit der notwendigen Expertise durchgeführt werden. Bei der KPE wird die fibrotische Narbenplatte auf der Leberpforte scharf reseziert, mit der Hoffnung das darunter noch zahlreiche Gallenwegskanälchen offen liegen, über die eine biliäre Drainage erzielt werden kann. Der Eingriff, der nach Morio Kasai benannt wurde – einem in Sendai tätigen japanischen Chirurgen – wurde Ende der 50er-Jahren erstbeschrieben und hat für das ehemals unkorrigierbare Krankheitsbild der BA eine wichtige Option geschaffen. Über die letzten Jahrzehnte ist dieser Eingriff trotz zahlreicher beschriebener Modifikationen, einschließlich der minimalinvasiven Chirurgie, weitestgehend unverändert geblieben. Für knapp 30 % der Kinder kann dieser Eingriff ein langzeitiges Überleben mit der eigenen Leber bedeuten, doch bleibt für den Großteil der Kinder bei der Konstellation aus Cholestase, portaler Hypertension und Zirrhose letztlich nur die Option eines neuen Organs. Durch die Kombination aus der Kasai-Portoenterostomie und der Lebertransplantation erreichen wir in Deutschland ein Gesamtüberleben von knapp unter 90 %, womit wir im westeuropäischen und globalen Vergleich, nicht zuletzt aufgrund der Organknappheit und der damit einhergehenden Einschränkung des Transplantationspools, das Schlusslicht abbilden. Auch die deutschen Ergebnisse bezüglich des Überlebens mit Eigenleber nach Kasai-Portoenterostomie („successful Kasai“) zeigen im Vergleich zu den Daten aus Großbritannien, Frankreich und Japan noch deutliches Entwicklungspotenzial. Doch wo liegt das Problem in der Versorgung?

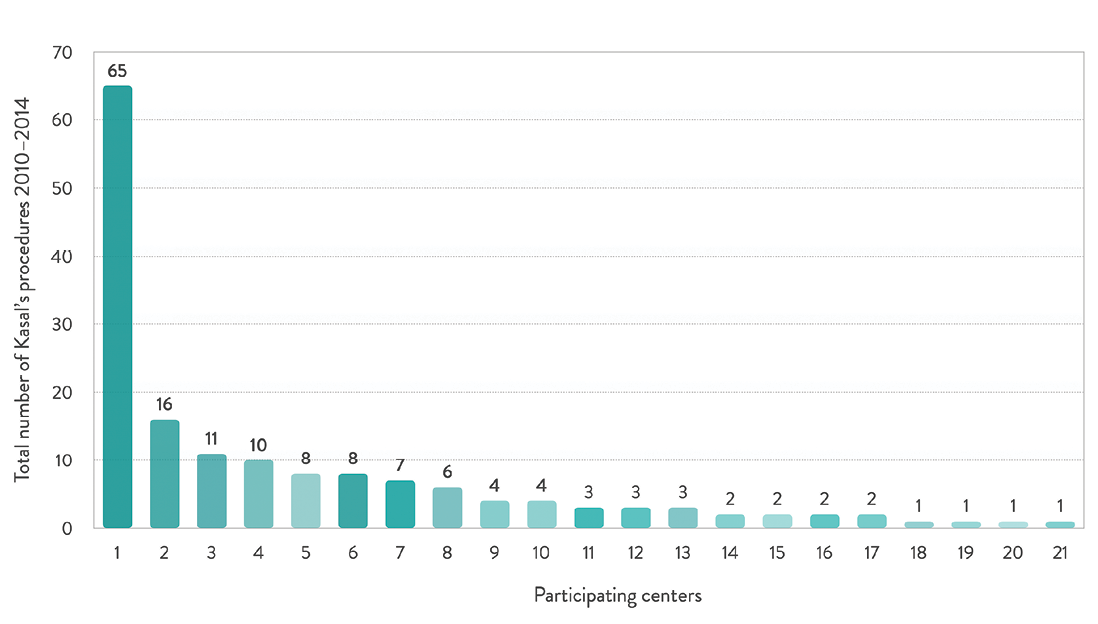

Zahl der behandelnden Kliniken

In mehreren europäischen Nationen wurde die Behandlung der Gallengangatresie zentralisiert. In den Niederlanden mit knapp 17,5 Millionen Einwohnern darf lediglich eine Klinik BA-Kinder behandeln, in Polen mit über 37 Millionen Einwohnern ist es wiederum eine Klinik, in Großbritannien mit über 67 Millionen Einwohnern sind es drei und in Deutschland mit knapp 82 Millionen Einwohnern waren es Anfang der 2000er-Jahre noch 29 Kliniken. Eine wiederholt durchgeführte Umfrage zeigte, dass es zwischen 2010 und 2014 weiterhin 21 behandelnde Kliniken für die Gallengangatresie in Deutschland gab, von denen die große Mehrheit weniger als eine Kasai-Portoenterostomie pro Jahr durchführte (Abb. 2). Im direkten Vergleich liegt in Großbritannien das Fünf-Jahres-Überleben mit Eigenleber bei 46 % und das Fünf-Jahres-Gesamtüberleben bei 90 %, während in Deutschland das Zwei-Jahres-Überleben mit Eigenleber bei knapp 30 % liegt und das Zwei-Jahres-Gesamtüberleben bei 88 %. In Finnland konnte das Zwei-Jahres-Überleben mit Eigenleber nach Kasai-Operation nach Zentralisation der Gallengangatresie-Versorgung von 38 % auf 78 % gesteigert werden. Mittlerweile wissen wir auch, dass nicht nur die Ergebnisse der Kasai-Portoenterostomie von der Expertise des Zentrums abhängig sind, sondern auch die Transplantationen davon beeinflusst werden. Eine multidisziplinäre Arbeitsgruppe aus der Kinderklinik in Bergamo konnte nämlich zeigen, dass eine Lebertransplantation nach einer Kasai-Operation aus einem Zentrum mit weniger als fünf Operationen pro Jahr, mit deutlich mehr Komplikationen assoziiert ist.

Abb. 1: Phänotypische Erscheinungsbilder der Gallengangatresie sowie Theorien zu ihrem Hintergrund (Claus Petersen & Mark Davenport. Aetiology of biliary atresia: what is actually known? Orphanet Journal of Rare Diseases 2013; 8:128)

Vernetzung der Kliniken

In Frankreich wurde 2001 eine Beobachtungsstelle für die Gallengangatresie-Versorgung geschaffen. Obwohl das Behandlungssystem dezentralisiert verblieb, wurden Zusammenarbeiten zwischen den Zentren gefördert. Im Jahre 2005 folgte im nächsten Schritt eine Art Zertifizierung der Zentren zu Referenz-, Kompetenz- und weitere Zentren. Dokumentiert werden die französischen Versorgungsergebnisse in dem wohl detailliertesten Register für die Gallengangatresie in Europa, das die gesamte Versorgung der Kinder von der Erstvorstellung bis hin zur Kasai-Portoenterostomie und Lebertransplantation sowie der Nachsorge beinhaltet.

Die Vernetzung der französischen Zentren führte auch zu Anpassungen institutioneller Behandlungsprotokolle und im Resultat konnte über die Jahre dargestellt werden, dass sich die großen Unterschiede zwischen den Zentren mit hohen und niedrigen Patientenzahlen langsam anglichen. Trotz dieses erfolgreichen Konzeptes zeigten sich weiterhin bessere Kasai-Ergebnisse in Zentren mit hohen Patientenzahlen, während die Überlebensraten mit Eigenleber im Vergleich zum britischen System schlechter waren. Einen Austausch oder sogar eine Bewertung von Outcome-Daten der Kasai-Portoenterostomie gibt es in Deutschland nicht. Bei den präsentierten Zahlen zu Kasai-Ergebnissen sowie auch der Transplantationszahlen berufen wir uns auf publizierte Daten im Rahmen wissenschaftlicher Projekte mit Zentrumsbefragungen. Ein deutsches Register, wie es in Frankreich angewandt wird, existierte bisher nicht. Somit ist die Objektivität der Behandlungsqualität retrospektiv betrachtet nicht sehr belastbar.

Zentralisation in Deutschland

Während zahlreiche Versicherungsträger und Versorgungsstrukturen eine generelle Vorgabe zur Zentralisation der Gallengangatresie auf wenige Kliniken in Deutschland erschweren, gibt es immer mehr Bewegungen, in den Fachgesellschaften, Behandlungsempfehlungen vorzugeben. Diese Empfehlungen beruhen auf Kriterien, die einzelne Zentren erfüllen müssen, um als Gallengangatresie-Zentrum zertifiziert zu werden. Diese Kriterien wurden durch die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), die Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH) und die Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung e.V. (GPGE) vorgegeben und beinhalten eine kinderchirurgische Expertise in der hepatobiliären Chirurgie (mit mehr als fünf Kasai-Operationen im Jahr), Expertise in der pädiatrischen Hepatologie und das Vorhandensein eines pädiatrischen Lebertransplantationsprogramms (fünf bis zehn Lebertransplantationen im Jahr) sowie Erfahrung in der histopathologischen Begutachtung pädiatrischer Lebererkrankungen.

Abb. 2: Versorgungsverteilung von 160 behandelten BA Kindern in Deutschland, zwischen 2010 und 2014, auf 21 Kliniken (Madadi-Sanjani et al. Zentralization of Biliary Atresia: Has Germany learned its lessons? Eur J Pediatr Surg 2022; 32:233-239)

Die DGKCH rief 2021 deshalb alle Leiter kinderchirurgischer Einrichtungen dazu auf, sich Partner in diesen empfohlenen Zentren zur Zusammenarbeit zu suchen und mit diesen konkrete Behandlungsschritte abzustimmen.

Aktuell erfüllen sechs Zentren bzw. Kooperationsverbünde diese Vorgaben, wobei Qualitätskontrollen wichtig sind, um zukünftig eine Re-Zertifizierung dieser Zentren vorzunehmen.

Register für die Gallengangatresie-Behandlung

Auch wenn es bisher in Deutschland keine systematischen Strukturen zur Qualitätskontrolle gibt, gewinnen Register immer mehr an Wichtigkeit, um genau diese durchzuführen. Dies ist nicht nur notwendig, um Daten zwischen Kliniken zu vergleichen, sondern auch um klinikinterne Verläufe und Veränderungen nachvollziehen zu können. Einen wichtigen Schritt gehen wir diesbezüglich mit dem EBAR, dem europäischen Register für Gallengangatresie. Diese Initiative der Europäischen Referenznetzwerke für seltene Lebererkrankungen (ERN RARE-LIVER) soll nicht nur zu einer besseren europäischen Vernetzung der deutschen Zentren führen, sondern ist auch als Qualitätskontrolle der deutschen Zentren im Rahmen der Zentralisations-Initiative gedacht. Die sechs deutschen Gallengangatresie-Zentren haben sich verpflichtet, ihre Ergebnis- und Nachsorge-Daten zur Kasai-Portoenterostomie in dieses Register einzupflegen. Eine erste Qualitätskontrolle ist jedoch aufgrund des Verlaufes der Gallengangatresie und der Notwendigkeit der zumindest Zwei-Jahres-Follow-up-Daten für die Auswertung erst in drei bis fünf Jahren möglich.

Europäisches Referenznetzwerk für seltene Lebererkrankungen (ERN RARE-LIVER)

Nicht zuletzt aufgrund des Registers ist die Beteiligung an den Aktivitäten des ERN RARE-LIVER Netzwerkes wichtig. Dieses Expertennetzwerk vereint der Anspruch, die Versorgung seltener Lebererkrankungen und somit auch der Gallengangatresie langfristig zu verbessern. Zusätzlich zu den Registeraktivitäten gibt es regelmäßige Fortbildungen, Austauschprogramme zwischen den Zentren und die Möglichkeiten, an wissenschaftlichen Projekten teilzunehmen. Diese wissenschaftlichen Projekte beinhalten zum Beispiel auch das Thema der adjuvanten Therapie nach Kasai-Portoenterostomie, wobei in der Studie zum Effekt von Inhibitoren des ilealen Gallesäuretransporters (IBAT) schon zahlreiche deutsche Leberzentren teilnehmen. Eingebettet in dieses Netzwerk, findet jährlich in Hamburg die Conference on Pediatric Liver Diseases (CPLD) statt, in dessen Rahmen neben der Gallengangatresie auch Entwicklungen in der Versorgung weiterer pädiatrischer Lebererkrankungen diskutiert werden und neben einer internationalen wissenschaftlichen Faculty vor allem deutsche Pädiater zur Teilnahme eingeladen sind.

Abb. 3: Die Autoren mit der in Niedersachsen etablierten Stuhlfarbenkarte nach der Veröffentlichung des G-BA-Beschlusses, diese in das gelbe Vorsorgeheft zu integrieren ( s. a. „Leber-Check für Babys“ als App für Android und Apple)

Zusammenfassung

Auch wenn wir uns sicher sind, dass eine Zentralisierung in Deutschland unausweichlich ist, um unsere Versorgungsergebnisse der Gallengangatresie in Zukunft zu verbessern und diese insbesondere anderen europäischen Nationen anzupassen, werden wir valide Versorgungsdaten erst in den nächsten Jahren gewinnen. Die Bereitschaft in der deutschen pädiatrischen sowie kinderchirurgischen Gesellschaft, die Versorgung auf eine limitierte Anzahl von Zentren zu beschränken, ist jedoch bereits ein wichtiges Zeichen und eine Anerkennung der aktuellen Problematik. Mit den zahlreichen Ansätzen zur Behandlungsverbesserung, der Überarbeitung der AWMF Leitlinien zur neonatalen Cholestase, der neulich in das Gelbe Vorsorgeheft eingefügten Stuhlfarbskala zur Früherkennung der Gallengangatresie (Abb. 3), der Zentralisation, dem EBAR Register sowie der multizentrischen Studien zur adjuvanten Therapie nach Kasai-Portoenterostomie erleben wir aktuell eine beeindruckende Bewegung, von der wir sicher sind, dass sie unsere Versorgung nachhaltig verbessern wird.

Korrespondierender Autor:

PD Dr. med. Omid Madadi-Sanjani

Klinik für Viszerale Transplantationschirurgie

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Martinistr. 52

20251 Hamburg

Prof. Dr. med Claus J. Petersen

Kinderchirurg im Ruhestand

Chirurgie

Madadi-Sanjani O, Petersen C: Zentralisation der Gallengangatresie in Deutschland – Eine Initiative der DGKCH. Passion Chirurgie. 2024 Oktober; 14(10): Artikel 03_01.

Mehr Artikel zur Kinderchirurgie finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Fachgebiete | Kinderchirurgie.

Wie versorgen wir die Appendizitis in der Zukunft?

Die derzeitigen etablierten Methoden und Empfehlungen zur Therapie der akuten Appendizitis gehen auf Arbeiten zurück, die bereits mehr als 130 Jahre alt sind. Als sehr einflussreich gelten die Empfehlungen des amerikanischen Pathologen Reginald H. Fitz zur grundsätzlichen und raschen chirurgischen Entfernung des entzündeten Wurmfortsatzes, die immer noch das chirurgische Handeln bestimmen [1].

Wissenschaftliche Aktivitäten mit dem Gegenstand der akuten Appendizitis haben sich seither in erster Linie auf chirurgisch praktische Fragestellungen vor dem Hintergrund der allgemein akzeptierten und grundsätzlich angewendeten Methode der Appendektomie konzentriert. Auch wenn Erkenntnisse zu methodischen Aspekten wie der Anwendung von Drainagen, der intraabdominalen Spülung und dem Operationszeitpunkt eine große Anzahl untersuchter Patienten notwendig machen, existieren dahingehend mittlerweile tragfähige Empfehlungen [2]. Diese Erkenntnisse sind wichtig, denn sie bestimmen das derzeitige Handeln. Es handelt sich jedoch im Wesentlichen um Modifikationen des Bestehenden, sodass sich auf dieser Basis die zukünftige Behandlung der akuten Appendizitis möglicherweise nur unzureichend voraussagen lässt.

Neben den rein praktischen Aspekten der Behandlung der akuten Appendizitis existieren im Hintergrund drei Entwicklungen, die wahrscheinlich das zukünftige Handeln bestimmen werden:

- die Klärung der Pathophysiologie der akuten Appendizitis,

- Studien zur diagnostischen Anwendung von Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) und

- Studien zur konservativen Therapie der akuten Appendizitis.

Diese Entwicklungen sind inhaltlich stark miteinander verwoben, so müssen sich Methoden der KI mit dem Ziel der Diagnose der Appendizitis oder gar unterschiedlicher Ausprägungen der Entzündung notwendigerweise auf pathophysiologische Faktoren beziehen. Die konservative Therapie ist wiederum auf die eindeutige Diagnose der Appendizitis und sogar der Schweregrade angewiesen, was wieder zur Pathophysiologie zurückführt. In diesem Artikel sollen die genannten drei Entwicklungen, die bisher weitestgehend isoliert betrachtet wurden, anhand von prägnanten Beispielen im Zusammenhang dargestellt werden. Rein inhaltlich sind die Entwicklungen im Fluss, sodass sich daraus noch keine verlässlichen diagnostischen oder therapeutischen Strategien ableiten lassen. Die Zukunft der Behandlung der akuten Appendizitis zeichnet sich jedoch möglicherweise bereits ab.

Die konservative Behandlung der akuten Appendizitis

Im Zentrum der Überlegungen zur zukünftigen Behandlung der akuten Appendizitis stehen die verschiedenen therapeutischen Alternativen – insbesondere chirurgisch operativ vs. (antibiotisch) konservativ. Es gibt mittlerweile einige entsprechende Studien aus dem erwachsenenchirurgischen und kinderchirurgischen Bereich. Die erste kinderchirurgische prospektiv-randomisierte Studie, in der die antibiotisch-konservative Behandlung mit der etablierten chirurgischen Therapie verglichen wurde, wurde am Karolinska Universitätskrankenhaus in Stockholm durchgeführt [3]. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde eine limitierte Anzahl von 49 Kindern mit nicht-perforierender Appendizitis nach entsprechender bildgebender Diagnose mittels Sonographie oder Computertomographie (CT) für die entsprechenden Methoden randomisiert. Die Studie ist allerdings auch hinsichtlich der Probleme und insbesondere des Therapieversagens der konservativen Behandlung repräsentativ. So ergab eine Auswertung nach fünf Jahren ein Versagen der konservativen Therapie (entsprechend einer sekundären Appendektomie von primär konservativ behandelten Patienten) von 46 % (11 der 24 konservativ behandelten Patienten) [4]. Tatsächlich liegt die Quote des Therapieversagens in den verschiedenen insbesondere randomisiert-kontrollierten Studien bei 40 %, sodass derzeit keine entsprechende Empfehlung gegeben werden kann [5].

Im Zentrum steht die Frage, welche entzündlichen Entitäten für die konservative Therapie geeignet sind. Tatsächlich wurde die aktuell fehlende Möglichkeit der zuverlässigen präoperativen Differenzierung zwischen unkomplizierter und komplizierter Appendizitis als zentrales Hindernis für die konservative Therapie ausgemacht [5]. Hinsichtlich der Definition der Begriffe der unkomplizierten und komplizierten Inflammation tut sich ein weiteres Problem auf. So steht traditionell und aktuell immer die Perforation der Appendix – also der transmurale Substanzdefekt durch nekrotischen Gewebsuntergang – für die Definition der komplizierten Appendizitis im Vordergrund. Das ist insbesondere dahingehend verständlich, dass die Perforation häufig mit einem schlechteren Outcome mit Wundheilungsstörungen und Abszessen bis hin zur Sepsis und einer Mortalitätsrate von bis zu 5 % einhergeht [2].

Tatsächlich finden sich komplizierte Verläufe allerdings bereits gehäuft auf der Ebene der nicht perforierenden gangränösen Inflammation, die durch eine transmurale Nekrose ohne Substanzdefekt charakterisiert ist [6]. So ist die gangränöse Appendizitis klinisch durch eine gegenüber der unkomplizierten histopathologisch nicht nekrotisierenden phlegmonösen Entzündung durch eine höhere Rate an Komplikationen wie Wundinfektionen, Darmdysmotilität, Abszessbildungen und eine 6-fach erhöhte Mortalität gekennzeichnet [2, 6]. Die Vermutung liegt nahe, dass die Patient:innenstratifizierung für die konservative vs. chirurgische Behandlung auf dieser Ebene stattfinden sollte. Eine entsprechende Unterscheidung wurde bisher in keiner vergleichenden Therapiestudie zugrunde gelegt, was möglicherweise zu den hohen Versagensquoten in den konservativen Studienarmen geführt hat. Allerdings ist es derzeit mit keinem der etablierten klinischen, bildgebenden oder laborchemischen Verfahren möglich, phlegmonöse und gangränöse Appendizitis präoperativ zuverlässig zu unterscheiden. Dies kennzeichnet das aktuell noch grundsätzliche bestehende Problem der konservativen Behandlung.

Die konservative Therapie hat derzeit noch kein Fundament im Sinne einer geklärten Pathophysiologie, die eine Patient:innenstratifizierung auf Basis sinnvoller und präoperativ sicher differenzierbarer Krankheitsentitäten möglich macht.

Die Pathophysiologie der akuten Appendizitis

Auch wenn aktuell noch keine abschließend geklärte Pathophysiologie der akuten Appendizitis angeboten werden kann, scheinen dahingehend tatsächlich unterschiedliche Voraussetzungen für die phlegmonöse und die gangränöse/perforierende Entzündung vorzuliegen.

So konnte speziell im Falle einer gangränösen Entzündung die schwedische Arbeitsgruppe um Andersson eine signifikant erhöhte Sekretion von Zytokinen nachweisen, welche mit einer Typ1-T-Helferzellen (Th1) und Th17-vermittelten Immunreaktion einhergehen [7, 8]. Das von Th17-Zellen freigesetzte Interleukin (IL-)17 ist ein stark wirksames proinflammatorisches Zytokin und mit der Rekrutierung von Neutrophilen Granulozyten in entzündetes Gewebe assoziiert [9, 10]. Überdies wurden erhöhte IL-17-Werte bereits mit E.-coli-Infektionen in Verbindung gebracht, was wiederum das am häufigsten nachweisbare bakterielle Pathogen bei der kindlichen Appendizitis darstellt [10]. Umgekehrt haben appendektomierte Patient:innen ein signifikant niedrigeres Risiko eine chronisch entzündliche Darmerkrankung zu entwickeln. Ursächlich dafür wird eine Suppression der Th-17-vermittelten Immunantwort angenommen [11]. Hinweise für eine Th2-abhängige Immunantwort im Falle der phlegmonösen Appendizitis korrespondieren mit dem Nachweis einer im Vergleich zeitlich stabil im Mittel signifikant höheren Zahl an eosinophilen Granulozyten [7, 12, 13].

Unabhängig davon gibt es deutliche Hinweise für eine virale Genese der akuten Appendizitis [14–16]. Dies stellt nicht unbedingt einen Widerspruch zu der Beobachtung Th1- und Th2-abhängiger Immunmechanismen dar, da gerade virale Infektionen einen entsprechenden Shift verursachen können [17].

Für praktische Fragen hinsichtlich der zukünftigen Versorgung der akuten Appendizitis ist unabhängig von der genauen Pathophysiologie die Feststellung wichtig, dass es sehr wahrscheinlich Formen der Entzündung gibt, die unterschiedlich – konservativ oder operativ – behandelt werden können. Die Herausforderung besteht nun in der zuverlässigen Unterscheidung für eine sichere therapeutische Zuordnung. Hier bieten sich Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) und insbesondere des maschinellen Lernens (ML) an, um auf der Basis umfangreicher Daten und komplexer Zusammenhänge sogenannte Biomarkersignaturen zu erstellen, die als die kleinstmögliche Kombination entsprechender Parameter mit der größtmöglichen differenzierenden Aussagekraft definiert sind.

Die diagnostische Anwendung künstlicher Intelligenz

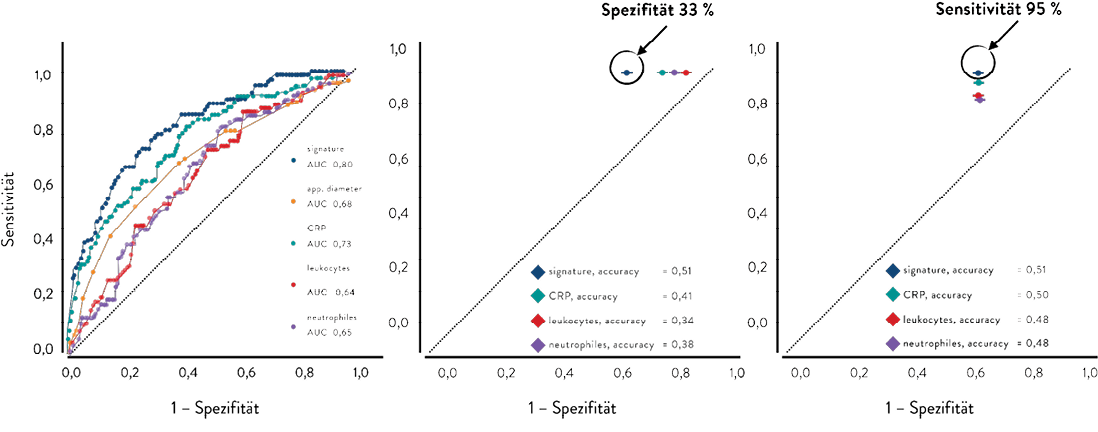

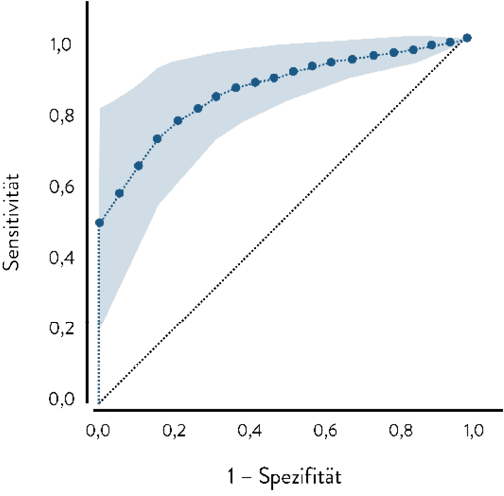

Beispielhaft sollen zwei Studien erwähnt werden, die das Ziel hatten, im Sinne einer Machbarkeitsuntersuchung Biomarkersignaturen zur Differenzierung von phlegmonöser und gangränöser/perforierender Appendizis auf Basis unterschiedlicher Daten zu erstellen und zu überprüfen. So wurden Methoden des ML auf Blutbildparameter, C-reaktives Protein und sonographisch gemessene Appendixdurchmesser angewendet. Die erstelle Biomarkersignatur zeigte eine gute Differenzierbarkeit der entzündlichen Entitäten (Abb. 1) [18]. Die Anwendung entsprechender Methoden auf Genexpressionsdaten aus peripheren Blutzellen erkrankter Patient:innen zeigte ebenfalls im Rahmen eines Proof-of-Concepts eine gute Effektivität hinsichtlich der Unterscheidung der Entitäten (Abb. 2) [19].

Abb. 1: Receiver operating characteristic curve zur Demonstration der Effektivität einer Biomarkersignatur auf Basis von Blutbildparametern und sonographisch gemessenem Appendixdurchmesser zur Unterscheidung von phlegmonöser und gangränöser Appendizitis insbesondere an einem „point of interest“ mit hoher Sensitivität [18]. N = 590. Biomarkersignatur: basophile Granulozyten, eosinophile Granulozyten, Monozyten, Thrombozyten, C-reaktives Protein, sonographisch gemessener Appendixdurchmesser. AUC: Area under the curve.

Abb. 2: Receiver operating characteristic curve zur Demonstration der Effektivität einer Biomarkersignatur auf Basis Genexpressionsparametern zur Unterscheidung von phlegmonöser und gangränöser Appendizitis [19]. N = 29. Biomarkersignatur: ERGIC and golgi 3, Regulator of G-protein signalling 2, Rho GTPase activation protein 33, Golgi Reassembly Stacking Protein 2. AUC (area under the curve): 0,84 (0,08). Die Datengrundlage wurde mittels des Bootstrap-Verfahrens vergrößert.

Somit scheint die Entwicklung von Biomarkersignaturen eine effektive Möglichkeit zu sein, inflammatorische Entitäten der akuten Appendizitis im Kindesalter präoperativ für unterschiedliche Behandlungsmethoden zu differenzieren.

Zusammenfassung

Die konservative Therapie erweitert theoretisch das Spektrum der Behandlungsoptionen für die akute Appendizitis bei Kindern und Erwachsenen. Allerdings lassen sich geeignete Patient:innen mit den derzeit etablierten diagnostischen Möglichkeiten nicht abgrenzen, da insbesondere die Pathophysiologie der unterschiedlich zu behandelnden inflammatorischen Formen nicht ausreichend geklärt ist, um objektive differenzierende Parameter zu definieren. Perspektivisch wird es möglich sein, mittels Methoden der künstlichen Intelligenz differenzierende Biomarkersignaturen zu entwickeln, die in Zukunft eine sichere Anwendung konservativer Therapiemethoden geeigneter Patient:innen ermöglichen.

Literatur

[1] Fitz RH. Perforating inflammation of the vermiform appendix: with special reference to its early diagnosis und treatment. Am J Sci 1886;92:321-46.

[2] Di Saverio S, Podda M, De Simone B, Ceresoli M, Augustin G, Gori A, et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. World J Emerg Surg 2020;15:27. doi: 10.1186/s13017-020-00306-3.

[3] Svensson JF, Patkova B, Almström M, Naji H, Hall NJ, Eaton S, Pierro A, Wester T. Nonoperative treatment with antibiotics versus surgery for acute nonperforated appendicitis in children: a pilot randomized controlled trial. Ann Surg 2015;261:67-71. doi: 10.1097/SLA.0000000000000835. PMID: 25072441.

[4] Patkova B, Sevenningsson A, Almström M, Eaton S, Wester T, Svensson JF. Nonoperative treatment versus appendectomy for acute nonperforated appendicitis in children: five-year follow up of a randomized controlled pilot trial. Ann Surg 2020; 271: 1030-35. doi: 10.097/SLA.0000000000003646.

[5] Kirby A, Hobson RP, Burke D, Cleveland V, Ford G, West. Appendicectomy for suspected uncomplicated appendicitis is associated with fewer complications than conservative antibiotic management: a meta-analysis of post-intervention complications. J Infect 2015;70: 105-10. doi: 10.1016/j.jinf.2014.08.009.

[6] Bhangu A, Søreide K, Di Saverio S, Assarsson JH, Drake FT. Acute appendicitis: modern understanding of pathogenesis, diagnosis, and management. Lancet 2015;386:1278-87. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00275-5.

[7] Rubér M, Berg A, Ekerfelt C, Olaison G, Andersson RE. Different cytokine profiles in patients with a history of gangrenous or phlegmonous appendicitis. Clin Exp Immunol 2006;143:117–24. doi: 10.1111/j.1365-2249.2005.02957.x

[8] Rubér M, Andersson M, Petersson BF, Olaison G, Andersson RE, Ekerfelt C. Systemic Th17-like cytokine pattern in gangrenous appendicitis but not in phlegmonous appendicitis. Surgery 2010;147:366–72. doi: 10.1016/j.surg.2009.09.039

[9] Shibata K, Yamada H, Hara H, Kishihara K, Yoshikai Y. Resident Vdelta1+ gammadelta T cells control early infiltration of neutrophils after Escherichia coli infection via IL-17 production. J Immunol 2007;178:4466-72. doi: 10.4049/jimmunol.178.7.4466. PMID: 17372004.

[10] Richardsen I, Schöb DS, Ulmer TF, Steinau G, Neumann UP, Klink CD, Lambertz A. Etiology of Appendicitis in Children: The Role of Bacterial and Viral Pathogens. J Invest Surg 2016;29:74-9. doi: 10.3109/08941939.2015.1065300. Epub 2015 Sep 16. PMID: 26376211.

[11] Sarra M, Pallone F, Macdonald TT, Monteleone G. IL-23/IL-17 axis in IBD. Inflamm Bowel Dis 2010;16:1808-13. doi: 10.1002/ibd.21248. PMID: 20222127.

[12] Minderjahn MI, Schädlich D, Radtke J, Rothe K, Reismann M. Phlegmonous appendicitis in children is characterized by eosinophilia in white blood cell counts. World J Pediatr 2018;14:504-9. doi: 10.1007/s12519-018-0173-3.

[13] Reismann J, Schädlich D, Minderjahn MI, Rothe K, Reismann M. Eosinophilia in pediatric uncomplicated appendicitis is a time stable pattern. Pediatr Surg Int 2019;35:335-40. doi: 10.1007/s00383-018-4423-1.

[14] Kiss N, Minderjahn M, Reismann J, Svensson J, Wester T, Hauptmann K, Schad M, Kallarackal J, von Bernuth H, Reismann M. Use of gene expression profiling to identify candidate genes for pretherapeutic patient classification in acute appendicitis. BJS Open 2021;5:zraa045. doi: 10.1093/bjsopen/zraa045.

[15] Alder AC, Fomby TB, Woodward WA, Haley RW, Sarosi G, Livingston EH. Association of viral infection and appendicitis. Arch Surg 2010;145:63-71. doi: 10.1001/archsurg.2009.250.

[16] Lamps LW. Infectious causes of appendicitis. Infect Dis Clin North Am 2010;24:995-1018, ix-x. doi: 10.1016/j.idc.2010.07.012.

[17] Howard FHN, Kwan A, Winder N, Mughal A, Collado-Rojas C, Muthana M. Understanding Immune Responses to Viruses-Do Underlying Th1/Th2 Cell Biases Predict Outcome? Viruses 2022;14:1493. doi: 10.3390/v14071493.

[18] Reismann J, Romualdi A, Kiss N, Minderjahn MI, Kallarackal J, Schad M, Reismann M. Diagnosis and classification of pediatric acute appendicitis by artificial intelligence methods: An investigator-independent approach. PLoS One 2019;14:e0222030. doi: 10.1371/journal.pone.0222030.

[19] Reismann J, Kiss N, Reismann M. The application of artificial intelligence methods to gene expression data for differentiation of uncomplicated and complicated appendicitis in children and adolescents – a proof of concept study. BMC Pediatr 2021;21:268. doi: 10.1186/s12887-021-02735-8.

Korrespondierender Autor:

PD Dr. med. Marc Reismann

Klinik für Kinderchirurgie

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Augustenburger Platz 1

13353 Berlin

Dr. med. Maximiliane Minderjahn

Klinik für Kinderchirurgie

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Chirurgie

Reismann M, Minderjahn M: Wie versorgen

wir die Appendizitis in der Zukunft?

Passion Chirurgie. 2024 Oktober;

14(10): Artikel 03_03.

Mehr Artikel zur Kinderchirurgie finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Fachgebiete | Kinderchirurgie.

Stellenwert der roboterassistierten Chirurgie im Kindes- und Jugendalter

Kinderchirurgie ist bekanntermaßen nicht die Chirurgie zu klein geratener Erwachsener und doch gab es in der Vergangenheit einige Entwicklungen der Erwachsenenchirurgie, die in der Kinderchirurgie adaptiert wurden. Zu den letzten großen Entwicklungen auf dem Gebiet der Chirurgie zählt sicherlich die roboterassistierte Chirurgie. Bereits seit vielen Jahren in der Urologie, Viszeralchirurgie und Gynäkologie beheimatet, entwickelte sich seit der ersten publizierten roboterassistierten Operation an einem Kind 2001 eine stetig wachsende kinderchirurgische Robotik-Szene [22]. Vorreiter waren hier, wie auch in der Erwachsenen-Chirurgie, die USA. Ursprünglich wurde die roboterassistierte Chirurgie für den Einsatz in Kriegsgebieten entwickelt. Mittlerweile hat sich die Technologie aber flächendeckend in der zivilen Nutzung durchgesetzt. In einigen Bereichen entwickeln sich die roboterassistierten Eingriffe zum Goldstandard (z. B. Prostatektomie) [28]. Im kinderchirurgischen Bereich wurden in den USA bereits 2015 40 % der Nierenbeckenplastiken roboterassistiert operiert [30]. Auch beim zweithäufigsten kinderchirurgischen Eingriff, der roboterassistiert durchgeführt wird, der Ureterneueinpflanzung, zeigen sich stark steigende Fallzahlen [4].

Nachdem 2017 die roboterassistierte Chirurgie in Deutschland in der Universitätsmedizin Göttingen zuerst im kinderchirurgischen Setting Anwendung fand, ziehen seit einigen Jahren andere Zentren nach. Auch hierzulande lässt sich ein kontinuierlicher Anstieg der roboterassistierten Eingriffe an Kindern und Jugendlichen verzeichnen. Während 2019 105 Fälle erfasst wurden, belaufen sich die Zahlen für 2022 bereits auf 170 Fälle (Ammer et al. 2024, submitted). Unter Berücksichtigung der Einschränkungen für elektive Eingriffe während der Covid-19-Pandemie ist hier ein deutlicher Anstieg an roboterassistierten Eingriffen zu verzeichnen.

Vorteile roboterassistierter Chirurgie

Bei den meisten kinderchirurgischen Eingriffen handelt es sich um rekonstruktive Operationen. Hierfür sind im sehr kleinen Raum Präparation und Rekonstruktion notwendig.

Die Vorteile der roboterassistierten Chirurgie wie bis zu 10-fache Vergrößerung und 3D-Sicht, Tremorfilter, Kameraführung durch die/den Operateur:in und multiple Freiheitsgrade der Instrumente bei intuitiver Handhabung liegen auf der Hand. Durch die enorme Vergrößerung und 3D-Sicht können gerade zarte kindliche Strukturen besonders visualisiert werden. Zusammen mit der intuitiven Bewegung der Instrumente mit hohen Freiheitsgraden und einem Tremorfilter, der die natürlichen Zitterbewegungen der Hände herausfiltert, ist so besonders präzises, punktgenaues Operieren möglich. Dies ist insbesondere bei zarten kindlichen Strukturen und empfindlichen Geweben ein großer Vorteil. Nähen im sehr kleinen Raum, mit schlechten laparoskopischen Winkeln (z. B im kleinen Becken) oder operieren „über Kopf“ sind leichter möglich, als konventionell laparoskopisch.

Aufgrund des deutlich einfacheren Nähens und Knotens im Vergleich zu konventionell laparoskopischer Technik erhöht sich die Sicherheit für die kleinen Patient:innen und eine größere Anzahl an Kindern können von einem minimalinvasiven Verfahren profitieren [7, 17, 18]. Dies ist auch aus kosmetischen Gründen ein interessanter Aspekt. Bei regelmäßiger Nutzung der OP-Roboters ist die Lernkurve steil. Gezielte Ausbildung am Simulator ermöglicht die Vorbereitung auf diffizile Eingriffe und das Training auch ungeübter Chirurg:innen. Besonders vor dem Hintergrund deutlich geringerer Fallzahlen als in der Erwachsenenchirurgie kommt dem in der Kinderchirurgie im Hinblick auf die Patient:innen-Sicherheit große Relevanz zu [26, 29]. Untersuchungen ergaben eine deutlich geringere Ermüdung der/des Operateur:in bei roboterassistierten Eingriffen verglichen mit konventionell laparoskopischen Operationen. Da in der konventionellen Laparoskopie oft unphysiologische Haltungen eingenommen werden müssen, kommt es rasch zu Ermüdungserscheinungen der Muskulatur. Durch die Positionierung der/des Chirurg:in an der Konsole ist eine entspannte Körperhaltung möglich und auch längere Eingriffe können ohne Ermüdungserscheinungen durchgeführt werden [31].

Eltern und Patient:innen nehmen Krankenhausaufenthalte sehr belastend wahr. Mehrere Studien legen nahe, dass durch den Einsatz von roboterassistierter Chirurgie der postoperative Krankenhausaufenthalt reduziert werden konnte [6, 27].

Besonders bei Kindern und Jugendlichen sollten möglichst kurze Narkosezeiten angestrebt werden. In der Literatur finden sich widersprüchliche Angaben zur OP-Dauer roboterassistierter Eingriffe, verglichen mit konventionell laparoskopischen oder offenen Prozeduren. Dauert bei einem erfahrenen und routinierten Team das Andocken des Roboters ca. 10 Minuten, kann dies in einem ungeübten Setting bis zu 40 Minuten in Anspruch nehmen, was die Narkosedauer verlängert. Die reine OP-Zeit ist je nach Eingriff und Erfahrung des Teams zumeist kürzer als konventionell laparoskopisch [3, 6, 11].

Nachteile roboterassistierter Chirurgie

Dem entgegen stehen die Nachteile roboterassistierter Chirurgie. Hier sind vor allem die hohen Anschaffungs- und Wartungskosten, Kosten für Instrumente und Einmalmaterialen zu nennen [9, 19, 25]. Vor diesem Hintergrund wird häufig eine kinderchirurgische Nutzung des OP-Roboters im Wechsel mit anderen Abteilungen praktiziert, um den Roboter voll auszulasten und die Kosten aufzuteilen. Zum anderen stellt die Größe der verfügbaren Instrumente ein besonderes kinderchirurgisches Problem dar. Einige Anbieter haben bereits reagiert und 5-mm- bzw. 3-mm-Instrumente auf den Markt gebracht [15, 16].

Dennoch ist auch bei kleinen Instrumenten ein gewisser Trokarabstand ist erforderlich, um sinnvolles roboterassistiertes Arbeiten zu ermöglichen. In der Literatur werden Fälle von 5 bis 7 kg beschrieben [14, 23]. Die Einschätzung anderer Autoren deckt sich mit unserer Erfahrung [10]: Bei Kindern, die signifikant leichter als 8 kg sind, ist die Trokarplatzierung mit ausreichend Abstand zum Rippenbogen/Xiphoid und den Beckenkämmen nicht immer sinnvoll möglich. Hier kommt es wiederholt zu Kollisionen der Roboterarme, die sich gegenseitig behindern. Auf die korrekte Lagerung der Patient:innen muss aus diesem Grund besonderes Augenmerk gerichtet werden. Aufgrund der geringen Körpergröße käme es bei kleinen Patient:innen neben der Arm-Arm-Kollision zu Kollisionen der Roboter-Arme mit dem OP-Tisch. Zudem lässt sich durch das Auslagern der relativ kurzen Extremitäten wenig Raumgewinn schaffen, sodass auch hier strikt auf genügend Abstand zu den sich bewegenden Roboterarmen und fachgerechte Lagerung zu achten ist. Kinderchirurgisch lassen sich aufgrund der kleinen OP-Situs häufig nur drei Arme verwenden, ggf. unterstützt durch einen „konventionellen“ Hilfstrokar. Dies macht einen häufigen Instrumentenwechsel erforderlich. Auch diesen Aspekt gilt es bei der Lagerung und Platzierung des Roboters zu beachten.

Ein weiterer Punkt, den es speziell beim Einsatz von Robotersystemen in der Kinderchirurgie zu beachten gilt, sind Sorgen, Vorbehalte und Ansprüche der Eltern. Während mittlerweile viele Eltern explizit Zentren aufsuchen, die roboterassistierte Chirurgie anbieten, dominierte noch vor einigen Jahren elterliche Skepsis die Einstellung zur roboterassistierten Chirurgie. Die landläufige Vorstellung eines „OP-Roboters“ als einer autonom agierenden Einheit führte zu Verunsicherung. Die zunehmende mediale Präsenz und Etablierung der Robotik in der Erwachsenenmedizin führten hier zu einem deutlichen Wandel [2].

In der praktischen klinischen Anwendung haben sich einige kinderchirurgische Eingriffe als besonders prädestiniert für den Einsatz von OP-Robotern erwiesen. Hierunter zählen Operationen an den Nieren (Nephrektomie, Nierenbeckenplastik, Nierenteilresektionen), Fundoplikationes, Pyloroplastiken, Operationen an der Milz und Ureterneueinpflanzungen [5, 8, 12]. Aber auch Blasenaugmentationen, Prozeduren nach Soave bei M. Hirschsprung, Kasai-Operationen, Splenektomien, Zwerchfellhernien, Korrekturen der Ösophagusatresie und Darmchirurgie wurden bereits erfolgreich durchgeführt und publiziert [1, 8, 13, 20, 21, 24]. Bei allen Eingriffen zeigt sich deutlich der Vorteil des erleichterten Nähens und Knotens, der guten Übersicht und des intuitiven Handlings von Gewebe und Strukturen in engem Raum.

Letztlich bedarf der kinderchirurgische Einsatz von OP-Robotern einer individuellen Abwägung zwischen Benefit und Risiken für die kleinen Patient:innen. Bei bewusstem Einsatz für definierte Eingriffe in Zentren mit ausreichend Erfahrung und Routine können Kinder und Jugendliche von der Präzision und der kürzeren OP- und Krankenhausverweildauer bei gleichem Outcome sehr profitieren.

Die Literaturliste erhalten Sie auf Anfrage via passion_chirurgie@bdc.de.

Korrespondierende Autorin:

Dr. med. Elisabeth Ammer

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie

Universitätsmedizin Göttingen

Elisabeth.ammer@med.uni-goettingen.de

Prof. Dr. med. Michael Ghadimi

Direktor

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie

Universitätsmedizin Göttingen

Dr. med. Fritz Kahl

Ärztlicher Leiter

Schwerpunkt Kinderchirurgie und Kinderurologie

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie

Universitätsmedizin Göttingen

Chirurgie

Ammer E, Ghadimi M, Kahl F: Stellenwert

der roboterassistierten Chirurgie im Kindes-

und Jugendalter. Passion Chirurgie.

2024 Oktober; 14(10): Artikel 03_02.

Mehr Artikel zur Kinderchirurgie finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Fachgebiete | Kinderchirurgie.

BDC-Praxistest: Aus dem Physikpraktikum an den OP-Tisch

Der Tatendrang zu Beginn des Medizinstudiums ist groß. Ungeachtet der individuellen Motivation hinter der Wahl des Studienfachs sind die allermeisten Erstsemester bestrebt, jegliche Facetten der Medizin in medias res zu erleben.

Trotz der verbesserten Verzahnung von Theorie und Praxis dominiert weiterhin die sehr theoretische Natur der Grundlagenfächer. Der Prozess der Homogenisierung des naturwissenschaftlichen Kenntnisstands birgt somit erhebliches Frustrationspotenzial. Hierbei ist die Relevanz der vorklinischen Fächer absolut unumstritten, dennoch zeigt sich unter Studierenden nach wie vor der Wunsch nach frühzeitigen Einblicken in die klinische Praxis.

Genau dieses Interesse sollte besser genutzt werden, um angehenden Kolleginnen und Kollegen die Faszination Chirurgie nachhaltig näherzubringen. Der zentrale praktische Aspekt der chirurgischen Fächer bietet perfekte Voraussetzungen, um Studierenden eben jene Hands-on-Erfahrungen zu ermöglichen.

Die Ausbildung zur studentischen OP-Assistenz setzt exakt dort an. Das Programm möchte Studierenden die Möglichkeit bieten, parallel zum Studium und individuell angepasst an den Studienfortschritt ihr Kompetenzprofil im klinischen Alltag stetig weiterzuentwickeln. Zielgruppe sind natürlich nicht nur Studienanfänger, sondern auch Studierende aus fortgeschrittenen Fachsemestern, die aufgrund eines ausgeprägten chirurgischen Interesses über den Tellerrand des universitären Lehrangebots hinausschauen möchten.

Des Weiteren ist nicht zu vernachlässigen, dass das Studium für einige Kommilitoninnen und Kommilitonen eine finanzielle Belastung darstellt und so ein Beschäftigungsverhältnis zusätzlich zum zeitintensiven Studium notwendig macht. Eine Anstellung im Rahmen der Ausbildung zur studentischen OP-Assistenz garantiert somit, dass der Zuverdienst und die medizinische Ausbildung Hand in Hand gehen.

Studentische OP-Assistenz – Mehr als nur Haken halten

Die Ausbildung zur studentischen OP-Assistenz beschränkt sich in ihrer ursprünglichen Form auf den Erwerb des gleichnamigen Zertifikats der Chirurgischen Arbeitsgruppe Junge Chirurgie (CAJC) der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV). Es soll Medizinstudierenden erste Erfahrungen im OP-Alltag ermöglichen und so das theoretische und praktische Handwerkszeug (Materialkunde, Knoten- und Nahttechniken etc.) für einen aktiveren Einsatz im OP vermitteln. Die Assistenz bei 15 konventionellen und 15 laparoskopischen Eingriffen sowie eine mündliche Abschlussprüfung sind Voraussetzung für die Verleihung des Zertifikats.

An einigen Standorten hat sich der Tätigkeitsbereich der studentischen Hilfskräfte aus diesem exzellenten Programm der CAJC erfreulicherweise jedoch weit über die reine Assistenz im OP hinausentwickelt. Dieser vielversprechende Ansatz geht mit der Etablierung eines „Studierendenpools“ einher, der Erwerb des oben beschriebenen Zertifikats stellt nur noch einen Teilaspekt des Gesamtkonzepts dar. Die im Folgenden beschriebenen Vorteile für Studierende, Ärzteschaft und Klinik basieren aber zum Großteil auf eben dieser Neuausrichtung.

Durch verschiedene Dienstmodalitäten können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Studierendenpools sehr abwechslungsreiche Einblicke in den Krankenhausalltag erhalten und sich ein breites Spektrum an praktischen Fähigkeiten sowie Softskills aneignen. Beispielsweise beinhalten die Frühdienste unter der Woche das Begleiten der morgendlichen Visite und Frühbesprechung, anschließend erfolgt bei Bedarf die Assistenz bei etwaigen Programmpunkten im OP-Saal oder man widmet sich der Stationsarbeit. So können vor allem Studierende mit geringerem Studienfortschritt frühzeitig eine Routine bezüglich der venösen Punktion, der pVK-Anlage, des Verbandswechsels und des Umgangs mit Drainagen entwickeln.

Die Spät- und Nachtdienste richten sich an erfahrenere Studierende, da hier der diensthabende Assistenzarzt in der Notaufnahme begleitet wird. Im Vordergrund stehen die eigenständige Anamnese, körperliche Untersuchung, die chirurgische Wundversorgung und das Einleiten weiterer diagnostischer Maßnahmen (z. B. Sonographie). Das Ausmaß der delegierten Tätigkeiten richtet sich natürlich nach dem Kenntnisstand der Studierenden und findet unter direkter Supervision bzw. im Verlauf unter Nachkontrolle statt. Die Strukturierung der Dienste kann an die jeweiligen Gegebenheiten der Klinik angepasst werden.

Dienstplangestaltung und Organisation

Die Gestaltung der Dienstpläne erfolgt über ein monatsweise erstelltes Online-Dokument (Google Sheets o. ä.). Dieses wird zu einem vorher angekündigten Zeitpunkt ungefähr vier Wochen vor Beginn des jeweiligen Kalendermonats für den Pool zeitgleich freigeschaltet. Die Studierenden können sich daraufhin selbstständig für Dienste eintragen. Natürlich ist auch ein klassisches Dienstplansystem denkbar, doch zeigt die Erfahrung deutlich, dass die Attraktivität der Beschäftigung im Studierendenpool zu einem großen Teil aus diesem äußerst freien Konzept hervorgeht.

Eine fest vorgegebene Anzahl an Wochenstunden gibt es dabei nicht, sodass das Arbeitspensum flexibel an den individuellen Studienabschnitt angepasst werden kann. Über das Jahr verteilt sollte jedoch auf eine Mindestzahl an Dienstbeteiligungen geachtet werden, um den Workflow zu erhalten. Nach einmaliger Eintragung ist der Dienst für die Studierenden verpflichtend wahrzunehmen. Bei einer Verhinderung, bespielweise wegen Krankheit oder unterschätzter Lernzeit für eine Klausur, kann über einen beliebigen Messenger-Dienst oder Mailverteiler für Ersatz gesorgt werden. Nach dem jeweiligen Dienst bestätigen die Ärzte die abgeleisteten Stunden auf einem Stundenzettel, der als Grundlage für die monatliche Gehaltsabrechnung dient. Die genauen Einzelheiten lassen sich selbstverständlich an die individuellen Gegebenheiten des eigenen Hauses anpassen.

Zur Etablierung und Aufrechterhaltung eines solchen Studierendenpools fallen verschiedenste organisatorische Aufgaben an, für die es sich anbietet, zwei oder drei Studierende des Pools als Poolleitung einzusetzen. In enger Zusammenarbeit und Absprache mit der verantwortlichen Ärzteschaft kann die studentische Leitung eben jene entlasten und eine harmonische Kommunikation zwischen Ärzteschaft und Studierenden garantieren. In ihren Aufgabenbereich fällt dann neben der Erstellung und Freischaltung des Dienstplans auch die Anwerbung und Einstellung neuer Bewerberinnen und Bewerber, inklusive der Führung der Bewerbungsgespräche.

Darüber hinaus sollte die Poolleitung sicherstellen, dass neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch bereits erfahrene Studierende adäquat eingearbeitet werden und alle weiteren organisatorischen Aspekte zu Beginn des Arbeitsverhältnisses (Namensschild, OP-Schlüssel, Arbeitskleidung, Computerzugang etc.) erledigt worden sind. Schließlich kann auch das Eintragen der Arbeitsstunden durch sie übernommen werden.

Studentische Hilfskräfte – Die Kolleginnen und Kollegen von morgen?

Der Mehrwert für die Klinik besteht offensichtlich in gut geschulten und kompetenten studentischen Hilfskräften, die vornehmlich die Assistentenschaft in Bezug auf Blutentnahmen, pVK-Anlagen, Assistenzen im OP und später auch in weitergehenden ärztlichen Tätigkeiten, beispielsweise in der ZNA, entlasten. Die Unterstützung im Klinikalltag ist dabei deutlich nachhaltiger als beispielsweise in einer Famulatur oder auch im Praktischen Jahr. Die gewonnene Zeit kann neben anderem auch für das Teaching der jungen Kollegen genutzt werden. Die Studierenden fühlen sich abgeholt und mitgenommen und ihr Kompetenzlevel steigt in praktischer und theoretischer Hinsicht weiter.

Daneben lässt sich bei länger andauernder Beschäftigung ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Studierenden aufbauen, das zur Akquise des ärztlichen Pools von morgen genutzt werden kann. Durch eine gute Integration und enge Bindung an das Team werden zudem Hemmnisse bezüglich der Wahl eines chirurgischen Fachs abgebaut. Im Idealfall können nach dem Studium neue Mitarbeitende übernommen werden, die sich im Fach und in der Abteilung bereits bestens auskennen und die mit einem breiten, über das normale Maß deutlich hinausgehenden Spektrum an Fähigkeiten ausgestattet sind.

Die Einrichtung eines studentischen Hilfs-Pools birgt also für beide Seiten große Vorteile. Die Studierenden erhalten einen soliden Einblick in den klinischen Alltag chirurgischer Fächer, der in diesem Umfang im Studium keineswegs abgebildet wird. Sie können ihre praktischen Skills verbessern und nachhaltig das klinische Arbeiten erlernen, sodass der Berufseinstieg unabhängig von der dann gewählten Fachrichtung enorm erleichtert wird. Die Abteilung hingegen erhält durch kompetente und vertrauenswürdige Studierende eine echte Entlastung der ärztlichen Mannschaft. Durch das Einsetzen einer studentischen Leitung organisiert sich der Pool nach Etablierung zudem weitestgehend selbstständig. Es fällt also keinerlei Mehrarbeit für die Ärzteschaft an. Im Idealfall können die Studierenden bereits vor dem Berufseinstieg optimal vorbereitet und anschließend als Ärztinnen und Ärzte nahtlos übernommen werden.

Tillman L. Krones

12. Semester an der Goethe Universität Frankfurt

Fynn Vallböhmer

9. Semester an der RWTH Aachen

Universitätsklinikum Aachen

fynn.vallboehmer@rwth-aachen.de

Gesundheitspolitik

Krones T, Vallböhmer F: BDC-Praxistest:

Aus dem Physikpraktikum an den OP-Tisch.

Passion Chirurgie. 2024 Oktober; 14(10):

Artikel 05_01.

Mehr Artikel aus der Rubrik Praxistest lesen Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Politik.

Editorial: Kinder- und Jugendchirurgie

Zur Oktoberausgabe der Passion Chirurgie

In dieser Ausgabe liegt der Schwerpunkt auf dem Bereich der Kinder- und Jugendchirurgie. Unsere Gesellschaft hat die Umbenennung in die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendchirurgie zu unserem 60. Geburtstag 2023 bereits beschlossen und die dadurch notwendige Änderung der Satzung bei der diesjährigen Mitgliederversammlung im April in Leipzig bestätigt. Sobald die Änderungen im Vereinsregister erfolgt sind, werden wir uns Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendchirurgie (DGKJCH) nennen. Dies entspricht unserer Tätigkeit, nämlich Kinder und Jugendliche von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs zu behandeln, wie es in der konservativen Kindermedizin der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) auch etabliert ist.

Es gibt etliche Überschneidungen in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit anderen Fachdisziplinen, wie der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, der Deutschen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, der Deutschen Gesellschaft für Urologie, um nur einige zu nennen. Vonseiten der DGKCH arbeiten wir intensiv mit den beteiligten Fachgesellschaften an gemeinsamen Lösungen, wie wir in Zukunft im Rahmen der Gesundheitsreform weiterhin, wenn nicht sogar besser, die uns allen anvertrauten Patientinnen und Patienten in kindgerechten Strukturen behandeln können. Diese sehr gute Zusammenarbeit liegt vielleicht auch daran, dass seit Anfang Juli Professor Udo Rolle, auch ein Kinderchirurg, der Präsident der DGCH ist.

In dieser Zeitschrift lesen Sie über die Zentralisierung von speziellen Krankheitsbildern, die Entwicklung in der Laparoskopie und Robotik, aber auch wie die Behandlung der Appendizitis in der Zukunft aussehen kann. Dies alles aus kinder- und jugendchirurgischer Sicht.

Die Zentralisierung der Neugeborenenchirurgie, insbesondere Gallengangsatresie, beschäftigt unsere Fachgesellschaft bereits seit 2017. Diese sehr seltene Erkrankung mit einer Geburtsprävalenz von 1:15.000 und ca. 40 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland soll in ausgewählten Zentren versorgt werden. Es gibt immer noch ein sehr geringes Wissen über die Gallengangsatresie und mithilfe von Datenerhebung und Eingabe in Register durch Zentren sollen mehr Kenntnisse gewonnen und frühere und bessere Behandlungen möglich werden. Durch interdisziplinäre Vernetzung und Zentralisierung konnte in Großbritannien eine Verbesserung des Parameters „Überleben mit der eigenen Leber“, d. h. Reduktion der Lebertransplantationen, nachgewiesen werden. Dies sollte auch in Deutschland möglich sein. Durch die DGKCH erfolgte 2022 eine Ausschreibung zur Bewerbung als Zentrum für Gallengangsatresie und es wurden im Herbst 2021 nach speziellen Kriterien fünf Zentren ausgewählt. Die beteiligten Zentren sind verpflichtet, ihre Daten in ein Register einzugeben. Der Bericht von PD Omid Madadi-Sanjani wird genauere Hintergründe, aber auch den aktuellen Stand der translationalen Forschung und Perspektiven für die nächsten Jahre für die Gallengangsatresie aufzeigen.

Dr. Fritz Kahl wird über den aktuellen Stand des Stellenwerts der Laparoskopie und Robotik im Kindes- und Jugendalter einen Überblick geben und Herr PD Marc Reismann zeigt neue Therapiemöglichkeiten der Appendizitis im Kinder- und Jugendalter in der Zukunft auf.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

PD Dr. Barbara Ludwikowski

Präsidentin Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH)

Kinder- und Jugendkrankenhaus

AUF DER BULT

30173 Hannover

Janusz-Korczak Allee 12

Editorial

Ludwikowski B: Editorial Kinder- und Jugendchirurgie. Passion Chirurgie.

2024 Oktober; 14(10): Artikel 01.

Mehr zur Kinderchirurgie finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik BDC|News.

Passion Chirurgie im September 2024

Zur Septemberausgabe 2024: Notfallversorgung

„Notfallversorgung“ ist das Thema der Septemberausgabe, die Sie in den nächsten Tagen auch als gedruckte Version erhalten. In unruhigen Zeiten ergeben sich auch neue Anforderungen an die Chirurgie. Wir berichten über die Entwicklung der Notfallmedizin und die chirurgischen Herausforderungen bei der Landes- und Bündnisverteidigung im Krisenfall.

Bitte unterstützen und weitersagen – weil die Weiterbildung von Chirurg:innen wichtig ist! Kein Weiter ohne Bildung! Unterschreiben Sie die BDC-Petition. Und leiten Sie unsere Kampagne weiter. Jede Stimme zählt! Vielen Dank.