Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind in aller Munde. Die Veröffentlichung von ChatGPT (OpenAI) im November 2022 hat erstmals einer großen Anzahl von Menschen die Technologie der Large Language Modelle (LLM) verfügbar gemacht und ein jüngeres Bild von Künstlicher Intelligenz (KI) geprägt. Die GPT-Technologie (Generative Pre-trained Transformer) ist seit 2018 öffentlich verfügbar (von Google 2017 erstmals veröffentlicht [27]) und damit etwa sieben Jahre alt. Auch der Begriff Künstliche Intelligenz hat ein höheres Alter und wurde bereits 1956 eingeführt. Jonathan Swifts fantastischer Roman „Gullivers Reisen“ von 1726 stellt die Idee von „The Engine“ vor, einem großen mechanischen Gerät, das Wissenschaftlern hilft, neue Ideen, Sätze und Bücher zu generieren.

Eine der ältesten Arbeiten zur Anwendung von „KI“ in der Chirurgie beschreibt die durchaus erfolgreiche Anwendung von Computeralgorithmen zur Diagnostik von abdominellen Schmerzen [6]. Dies unterstreicht bereits die besondere Bedeutung einer unabdingbaren Zusammenarbeit zwischen klinisch erfahrenen Chirurginnen und Chirurgen sowie Forschenden im Bereich der KI [25].

Dieser Artikel beleuchtet aktuelle Entwicklungen und konkrete Anwendungen von KI im chirurgischen Umfeld von der klinischen Entscheidungsunterstützung über Assistenzsysteme im Operationssaal bis hin zu perioperativen Einsatzbereichen, sowie die sich daraus ergebenden Chancen, Herausforderungen und ethisch-regulatorischen Fragen.

Begriffsbestimmung

Künstliche Intelligenz ist ein insgesamt unspezifischer Oberbegriff, der zunächst eine maschinelle Abbildung „intelligenten“ Verhaltens (wie Planen, Entscheiden, Wahrnehmen, Lernen, Sprachverstehen) beschreiben soll. Konkret lässt sich darunter auch das Maschinelle Lernen verstehen, das Maschinen ermöglicht, Vorhersagen, Klassifikationen, Regressionen und Entscheidungen durch das Lernen und Erkennen von Mustern abzuleiten.

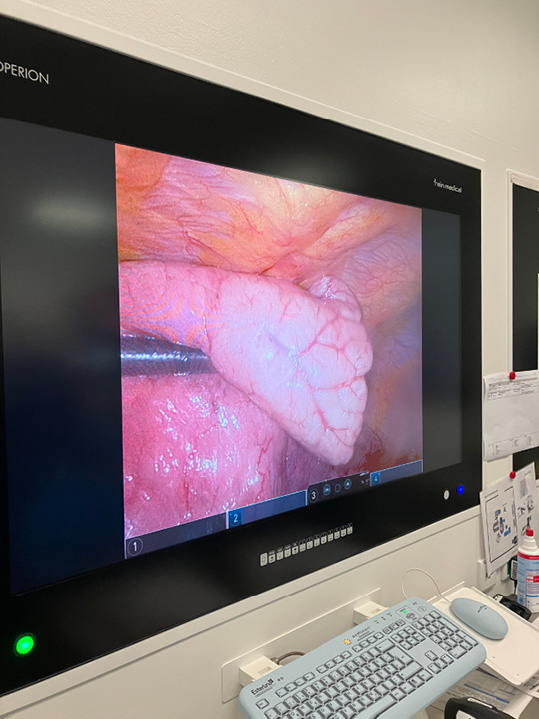

Der Begriff Deep Learning wiederum beschreibt das Lernen von Merkmalen direkt aus Rohdaten. Diese Technologie wird im breiteren Umfang bereits etwa zur intraoperative Bildanalyse, Segmentierung in CT/MRT für Tumor-/Organabgrenzung und Resektionsplanung oder Instrument- und Schritt-Erkennung im OP genutzt. Alle diese Verfahren sollen Maschinen zu zweckrationalem, kontextangemessenem Verhalten befähigen. Dabei unterscheidet man symbolische Ansätze (regel-/wissensbasiert, z. B. Entscheidungsbäume, Expertensysteme) und subsymbolische Ansätze (datengetrieben, v. a. Lernverfahren), was ein Spektrum von wissensbasierten OP-Pfadempfehlungen bis zu lernenden Bild- und Signalsystemen bedeutet [11].

Am Patient:inneN-Bett und in der Praxis

KI-Systeme verlagern sich zunehmend aus dem OP oder von Forschungsanwendungen in den klinischen Alltag am Patient:innenbett: Sie analysieren Bild-, Vital- und Verlaufsdaten, präzisieren Diagnosen, erkennen Risiken früh und bewerten Therapieoptionen patient:innenindividuell. Im Zusammenspiel von Diagnostik, Entscheidungsunterstützung und kontinuierlichem Monitoring entlasten sie Arbeitsabläufe und erhöhen die Patient:innensicherheit. Eine Voraussetzung ist, dass die Modelle validiert, erklärbar und in die klinisch und gesetzliche Regulatorik eingebettet sind.

Klinische Entscheidungsunterstützung

Präoperativ ermöglichen KI-Modelle eine patient:innenindividuelle Risikostratifizierung: Im Projekt KIPeriOP analysiert eine KI-basierte Software heterogene Gesundheitsdaten (u. a. Demografie, Komorbiditäten, Labor, Medikation), um das Operationsrisiko präziser vorherzusagen und Hochrisikopatient:innen früh zu identifizieren, mit dem Ziel, Komplikationen und Mortalität zu senken [7].

Peri- und postoperativ kommen zunehmend kontinuierliche Überwachungssysteme zum Einsatz, die Vital- und Verlaufsdaten in Echtzeit auswerten und bei drohender Sepsis, akutem Nierenversagen oder erhöhter Sturzgefahr proaktiv alarmieren, sodass präventive Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können. Für die klinische Nutzbarkeit entscheidend sind die prospektive Validierung, transparente Schwellenwerte, Integration in bestehende Workflows (z. B. Krankenhausinformationssystem, Alarmmanagement über Mobilfunk oder DECT-Telefon) und wirksame Mechanismen gegen Alarmmüdigkeit. Ebenso erforderlich sind Regeln zur dauernden Nachkalibrierung oder Adjustierbarkeit der Systeme bei Populations- oder Prozessänderungen.

Die Implementierung von Entscheidungsunterstützung in der Klinik kann signifikante, klinisch sinnvolle Verbesserungen erzielen. Auch der Gemeinsame Bundesausschuss empfiehlt Programme zur Entscheidungsunterstützung als Versorgungsstandard und gibt Hinweise auf den Implementierungsrahmen für KI-gestützte Entscheidungsunterstützung am Patient:innenbett [2, 20].

Dokumentationsassistenzsysteme

Dokumentationsassistenzsysteme auf KI-Basis helfen, zeitaufwendige Routineaufgaben wie die Dokumentation zu automatisieren. Besonders in der Pflege, wo ein hoher Dokumentationsaufwand herrscht, bieten solche Systeme großes Potenzial zur Entlastung und Qualitätssteigerung.

Beispielsweise können chirurgische oder chronische Wunden fotografisch erfasst und automatisch mithilfe von KI analysiert werden. Sinnvollerweise kommen sogenannte Web-Anwendungen zum Einsatz (überall verfügbar, wo ein Netzwerkanschluss, z. B. WLAN, vorhanden ist). Diese umgangssprachlich cloudbasierten Lösungen können dann die Wundmaße und -merkmale aus den Bildern extrahieren. Das System erstellt daraufhin Vorschläge für die weitere Behandlung, wie Hinweise auf erforderliche Verbandswechsel oder Risikofaktoren für Wundheilungsstörungen [14].

Sprachbasierte KI kann dazu beitragen, die Qualität und Nachvollziehbarkeit der Dokumentation zu erhöhen, indem sie z. B. gesprochene oder geschriebene Notizen automatisch strukturiert, relevante Informationen extrahiert und in die Patient:innenakte überträgt. Sogenannte Ambient-AI-Scribes (Systeme, die frei gesprochene Sprache verarbeiten im Gegensatz zum klassischen Diktat) verbreiten sich bei hoher Akzeptanz von Klinikern und Patient:innen rasch. Die Systeme können messbar Dokumentationsaufwand reduzieren und gleichzeitig die Dokumentationsqualität verbessern. Besonders ist auf die klinische Supervision, die Einwilligung und transparente Arbeitsabläufe zu achten, damit KI-generierte Dokumentationsentwürfe verlässlich in die klinische Arbeit übernommen werden können. Für den OP bedeutet das, dass KI in freier Sprache mit Raummikrofonen (ohne Headset) Indikation, Zugang, wesentliche Schritte, Befunde, Implantate und Komplikationen als Entwurf und Herausfilterung unwesentlicher Gesprächsbestandteile des Personals generieren kann [22].

Intra- und perioperativ

Entlang des gesamten Patient:innenpfades können KI-Systeme zum Einsatz kommen. Im Operationssaal entfalten KI-gestützte Robotik, intraoperative Bildgebung und Assistenzsysteme ihre Wirkung im Verbund: präoperative Modelle, Echtzeit-Video-/ Volumenbilddaten und Instrumententracking werden zu kontextbewussten Hinweisen, Navigations- und Sicherheitsfunktionen zusammengeführt. Ziel ist immer der Mensch im Mittelpunkt („Human in the Loop“ oder „Shared Autonomy“. Chirurgin und Chirurg behalten die Kontrolle, während Algorithmen Strukturen markieren, Resektionspfade vorschlagen, Abweichungen detektieren und workflowgerechte Entscheidungshilfen latenzarm und nahtlos in den OP-Datenfluss integriert liefern [16].

Beispielhaft untersucht das Projekt KIARA die automatisierte Erstellung von OP-Berichten, indem KI-basierte Bildverarbeitung und Sprachbefehle (in normaler Sprache mit Erkennung der Absicht des Sprechenden (Intent-Recognition) anstelle starrer Kommandos) genutzt werden, um chirurgische Arbeitsschritte zu erkennen und dokumentationswürdige Ereignisse zu erfassen. Ziel ist es, das medizinische Personal durch automatisch generierte Berichtsentwürfe zu entlasten und die Effizienz sowie Qualität der OP-Dokumentation zu steigern [13].

In der Administration

In der Administration entlasten KI-gestützte Verfahren die Routinen von Klinik und Praxis, indem sie Dokumente aus Freitext automatisiert strukturieren, Abrechnungsinformationen (z. B. OPS/ICD) aus OP-/Arztberichten extrahieren und über Prognosemodelle Belegung, OP-Slots und Materialflüsse vorausschauend planen.

Die Dokumentationsassistenzsysteme können beispielsweise Formulare und Berichte automatisch ausfüllen, indem Daten aus verschiedenen Quellen, wie Sensoren, Bildanalysen oder Freitext zusammengeführt werden. Standardisierte Abläufe werden dokumentiert, ohne dass das Personal jeden Schritt manuell eingeben muss. Dies erhöht die Qualität und Nachvollziehbarkeit der Dokumentation, reduziert Fehlerquellen, erleichtert Materialmanagement und Qualitätssicherung.

Abrechnungsassistenzsysteme erfassen und ordnen erbrachte Leistungen automatisch, indem sie relevante Informationen aus der elektronischen Patient:innenakte extrahieren. Diagnosen, Prozeduren und Behandlungsdaten werden automatisch den richtigen Abrechnungscodes zugeordnet und in die entsprechenden Systeme übertragen. Prüfmechanismen und Vergleich mit menschlichen Codierern zeigen, dass die KI-Systeme nicht nur schneller, sondern auch potenziell präziser arbeiten [12].

Im Ressourcenmanagement analysieren KI-Systeme Belegungspläne, Auslastung und Verfügbarkeiten von OP-Sälen, Personal und Geräten. Sie schlagen optimale Einsatzzeiten vor und helfen, Engpässe frühzeitig zu erkennen. Durch die Analyse historischer Daten können Personal- oder Materialengpässe vorhergesagt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. So werden Abläufe effizienter koordiniert und Ressourcen optimal genutzt, was zu einer besseren Auslastung und Planungssicherheit im Klinikalltag beiträgt [26].

Damit wird die Administration zu einem der wichtigsten Innovationsfelder für den erfolgreichen Einsatz von KI in der Medizin.

Für die Fort- und Weiterbildung

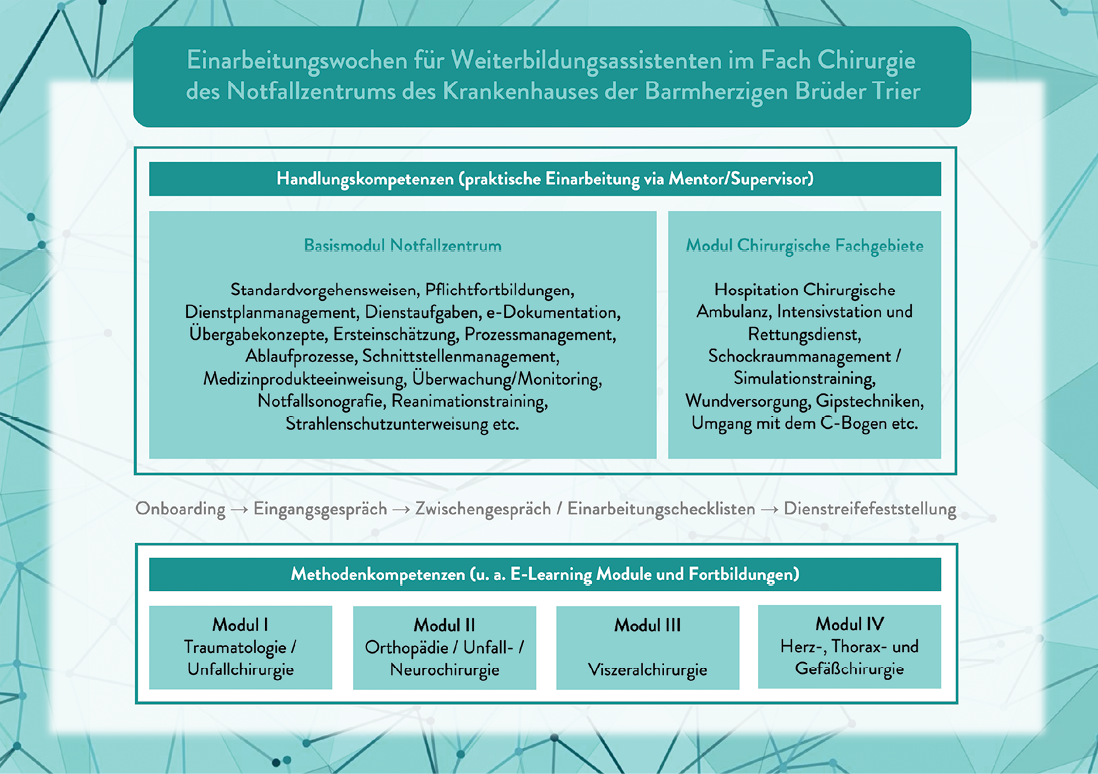

Für die Fort- und Weiterbildung ermöglichen KI-gestützte Simulationen (Virtual Reality (VR)/Augmented Reality (AR), synthetische Fälle) ein risikofreies, objektivierbares Training mit automatisierter Leistungsanalyse (z. B. Fehlerprofile, Zeit-/Pfadmetriken). Personalisierte Lernplattformen adaptieren Inhalte an Kompetenzniveaus und OP-Kataloge, verknüpfen Falllernen mit Leitlinien und CME-Credits und integrieren validierte Prüfungsformate sowie Feedback in bestehende Weiterbildungs- und Qualitätsstrukturen.

Schnell wurden die Fähigkeiten von ChatGPT untersucht, als interaktives Wissenstool zur Unterstützung von medizinischem Lernen zu dienen [9]. Im Rahmen der chirurgischen Aus- und Weiterbildung eröffnen KI-basierte Systeme zudem neue Möglichkeiten für ein risikofreies und objektivierbares Training. Durch die Analyse großer Datenmengen und die automatisierte Auswertung von Leistungsparametern können Fehlerprofile, Zeit- und Pfadmetriken erfasst und ausgewertet werden. Dies ermöglicht eine präzise Rückmeldung zum Lernfortschritt und zur Qualität der durchgeführten Simulationen. KI kann dabei helfen, Routinetätigkeiten zu automatisieren und die Lernenden gezielt auf kritische Situationen vorzubereiten. KI-gestützte Lernplattformen sind in der Lage, Inhalte individuell an das Kompetenzniveau der Lernenden sowie an OP-Kataloge und Weiterbildungsanforderungen anzupassen. Sie verknüpfen Falllernen mit aktuellen Leitlinien und ermöglichen die Integration von CME-Credits sowie validierten Prüfungsformaten. Durch die kontinuierliche Analyse von Lernverhalten und Ergebnissen können personalisierte Empfehlungen und Feedback gegeben werden, die direkt in bestehende Weiterbildungs- und Qualitätsstrukturen eingebunden werden [10].

Im deutschsprachigen Kontext reichen die Beispiele von der Charité mit dem Berliner Simulations- & Trainingszentrum (BeST/CAT) für chirurgisch-anatomische Kurse und VR-gestützte Trainingspfade, die strukturiert in Curricula eingebettet sind, bis zu Fraunhofers HandsOn.surgery, einem VR-/Haptik-Simulator auf Basis realer CT-Daten zur objektivierbaren Skills-Schulung [5, 8].

Für die CME-Fortbildung bündeln BDC-Plattformen (eAkademie, Webinarformate) modulare Online-Kurse und Live-Angebote, die sich thematisch an chirurgischen Leitlinien und Weiterbildungsanforderungen orientieren [1].

Verfügbarkeit von KI im Gesundheitswesen

Technische Aspekte

Trotz aller verheißungsvollen Potenziale gibt es auch erhebliche Herausforderungen beim Einsatz von KI in der Praxis. Technisch gesehen sind viele KI-Systeme noch in der Entwicklungs- oder Erprobungsphase. Eine große Hürde ist die Verarbeitung der enormen Datenmengen in Echtzeit. Im Operationssaal fallen simultan Bilddaten (z. B. Endoskopie, Ultraschall, Bildwandler), Sensordaten (Instrumententracking, Vitaldaten) und Steuerungsinformationen an. All das muss in Echtzeit erfasst, interpretiert und umgesetzt werden. Hier stoßen heutige im OP installierte Computerleistungen und Algorithmen teils an Grenzen. Die Anbindung an Hochleistungs-Rechenzentren („Cloud“) ist immer noch mit Skepsis verbunden [15]. Zudem entsteht eine Komplexität der Integration verschiedener Systeme: Im Idealfall sollten Navigation, Robotik, Bildgebung und Monitoringsysteme nahtlos zusammenspielen. In der Realität fehlen jedoch oft standardisierte Schnittstellen, und die Komponenten unterschiedlicher Hersteller sind nicht ohne Weiteres kompatibel, wobei KI hier unterstützend wirksam werden kann. Speziell in Deutschland kommt hinzu, dass viele Krankenhäuser unter einem Investitionsstau leiden und die finanziellen Mittel fehlen, um neueste und oft teure Technologien flächendeckend anzuschaffen. Laut Bundesverband Medizintechnologie beläuft sich der Investitionsbedarf der Kliniken auf rund 50 Milliarden Euro [4]. Ohne gezielte Förderprogramme und klare und mutige strategische Planung der Geschäftsführungen kann die breite Einführung von KI-Systemen nicht gelingen.

Ethische und regulatorische Aspekte

Der Einsatz von KI im klinischen Umfeld wirft ethische und rechtliche Fragen auf. An erster Stelle steht oft die Haftungsfrage: Wer ist verantwortlich, wenn ein KI-System etwa eine falsche Empfehlung gibt, Differentialdiagnosen unterschlägt und dadurch ein Schaden entsteht? Aktuell liegt die letzte Entscheidungshoheit immer beim jeweils verantwortlichen behandelnden Personal, doch mit zunehmender Autonomie von (agentischen) Systemen muss die Frage nach Verantwortung klar beantwortet werden [21]. KI-Systeme im Gesundheitswesen müssen bereits in der Planung und Entwicklung verantwortlich gestaltet werden (Responsible AI, Accountability) [17].

Eng verbunden mit dem Verantwortungsbegriff ist die Transparenz: Klinische KI-Systeme sollten so offen wie möglich darstellen können, wie bzw. warum sie zu ihren Ergebnissen kommen (Explainable AI, Transparency). Ein weiterer Aspekt ist die Gerechtigkeit und Zugänglichkeit von KI (Inclusiveness) [18]. Hochentwickelte Technologien drohen, zunächst nur an großen Zentren verfügbar zu sein, was städtische Kliniken gegenüber ländlichen bevorzugt. Ethisch ist jedoch zu fordern, dass alle Patientinnen und Patient:innen gleichberechtigten Zugang zu den Vorteilen von KI haben sollten und dass keine Zweiklassenmedizin entsteht. Dies wiederum ist ein oft übersehenes Argument für den Einsatz von Rechenzentren, Cloud-Computing oder Hybrid-Systemen[19]. Hier spielen erneut Kostenfragen eine Rolle: Wer investiert in KI-Systeme und wie stellen wir sicher, dass ihr Einsatz nicht primär ökonomisch motiviert ist, sondern dem Patient:innen- bzw. Gemeinwohl dient?

Datenschutz ist ebenfalls ein zentrales Thema. Während große „Foundation“-Modelle, bzw. Large Language Modelle, bereits einem Training unterzogen wurden, benötigt spezialisierte KI für ihr Training große Mengen an Patient:innendaten. Diese Daten müssen gemäß Datenschutzgesetzen (z. B. DSGVO in Europa) anonymisiert oder entsprechend geschützt sein, um die Privatsphäre der Patient:innen zu wahren. Zudem müssen Patient:innen in der Regel informiert werden, wenn KI-Systeme in ihrer Behandlung eingesetzt werden, um Transparenz und Einwilligung sicherzustellen. Dies gilt vorbehaltlich sich entwickelnder oder spezieller Anforderungen.

Regulatorisch unterliegen viele KI-Anwendungen in der Medizin den gleichen strengen Anforderungen wie andere Medizinprodukte. In der EU müssen KI-gestützte Systeme, die diagnostische oder therapeutische Entscheidungen beeinflussen, eine CE-Zulassung nach der Medical Device Regulation (MDR) durchlaufen. Dieser Prozess stellt hohe Anforderungen an Sicherheit, Validität und Qualität der Software. Ähnlich prüft die FDA in den USA KI-Systeme auf Wirksamkeit und Sicherheit, bevor sie in den Markt dürfen. Solche Regulierungen sind wichtig, um einen verlässlichen Rahmen zu schaffen, der Innovation ermöglicht, ohne die Patient:innensicherheit zu kompromittieren. Gleichzeitig stehen die Regulierungsbehörden vor der Herausforderung, mit dem rasanten technischen Fortschritt Schritt zu halten. Begriffe wie „Software as a Medical Device“ oder „Software as a Service“ (SaaS) und neue Kategorien für lernende Algorithmen werden diskutiert. Zudem liegt mit dem AI Act eine Regulatorik vor, die Hochrisiko-Anwendungen (wozu medizinische KI zählt) besonders strengen Auflagen unterwirft. Es ist davon auszugehen, dass in diesem dynamischen Umfeld der rechtliche Rahmen laufend angepasst werden wird, um sowohl Förderung von Innovation als auch Kontrolle zu gewährleisten [3].

Ausblick in die Zukunft

Die nächste Entwicklungsstufe klinischer KI verschiebt den Schwerpunkt von isolierten Modulen hin zu koordinierten Agenten-Ökosystemen. Offene Protokolle wie MCP (Model Context Protocol) und entstehende A2A-Schnittstellen (A2A, Agent-to-Agent) können Kontexte, Werkzeuge und Berechtigungen standardisieren, sodass diagnostische, administrative und therapeutische Agenten interoperabel und selbstständig zusammenarbeiten: vom Stationsarbeitsplatz bis in den OP. Für Patient:innen kann das bedeuten, das im Zusammenhang mit der elektronischen Gesundheitsakte auf Patient:innenwunsch und zuarbeitenden Technologieunternehmen gewissermaßen ein „digitaler Leibarzt“ entsteht: ein sicherheitskritisch regulierter Meta-Agent-Arzt, der longitudinal Patient:innendaten, Leitlinien und Präferenzen bündelt, evidenzbasierte Optionen priorisiert und Übergaben (z. B. Prä-OP → Eingriff → Nachsorge) orchestriert. Parallel dazu entstehen KI-informierte Patient:innen: verständliche Erklärungen, personalisierte Risiko-Nutzen-Abwägungen und adaptive Einwilligungsdialoge stärken Autonomie und Adhärenz, wenn Transparenz, Datenschutz und Barrierefreiheit konsequent mitgedacht werden.

Intraoperativ wachsen im OP robotische Assistenz, intraoperative Bildgebung und kontextbewusste Assistenzsysteme zusammen. Kurzfristig dominiert „Shared Autonomy“: Algorithmen markieren Strukturen, stabilisieren Kameraführung, schlagen Resektionspfade vor und dokumentieren Schritte; die chirurgische Entscheidungshoheit bleibt menschlich. Mittel- bis langfristig rücken agentische OP-Suiten in Reichweite, die Video-, Tracking- und Sensordaten in Echtzeit fusionieren, Lernkurven modellieren und Qualitätsmetriken automatisch ableiten, sofern Latenz, Verfügbarkeit (Edge/Cloud-Hybrid) und haftungsfeste Regulatorik gelöst sind.

Querschnittlich wird die freie Sprachschnittstelle zum Normalfall: multimodale Eingabe/Ausgabe (Sprache, Bild, Video) erlaubt es, Dokumentation, Kodierung und Abfragen „nebenbei“ zu erledigen, samt prüfbarer Quellen, strukturierten Feldern und Audit-Trail. Auf Systemebene markiert dies den Paradigmenwechsel von reaktiver zu proaktiver und präventiver Medizin: kontinuierliche Verlaufsmodelle erkennen Verschlechterungen im Patient:innenpfad früh, priorisieren Interventionen und koppeln Versorgungspfade dynamisch an Ressourcen (Betten, OP-Slots, Home-Monitoring) [23].

Offen bleiben zentrale Fragen:

- Sicherheit & Haftung: Wie werden agentische Entscheidungen auditierbar, versioniert und rückverfolgbar—und wie verteilt sich Verantwortung zwischen Hersteller, Einrichtung und Behandelnden?

- Interoperabilität & Standards: Welche Mindestprofile (Daten, Ontologien, Telemetrie) braucht A2A/MCP im Klinikverbund, inkl. FHIR-Anbindung und Geräte-APIs?

- Gerechtigkeit & Zugang: Wie vermeiden wir eine Zwei-Klassen-Medizin und sichern robuste Modelle für diverse Populationen und Versorgungsrealitäten?

- Betrieb & Nachhaltigkeit: Wie gestalten wir Edge/Cloud-Hybride, die Echtzeitfähigkeit, Kosten, Energiebedarf und Datensouveränität in der EU-Regulatorik (MDR/AI-Act) balancieren?

- Mitnahme des Personals: Wie können Ärztinnen und Ärzte, Pflegende und andere Gesundheitsberufe die Innovation mitgestalten und Wissen über KI erlangen (AI Literacy)?

Damit wird Künstliche Intelligenz als unverzichtbare klinische Infrastruktur erfahrbar: Sie verbindet Menschen, Daten und Werkzeuge zu lernenden Versorgungssystemen mit mehr Sicherheit, Zeit für die Versorgung und messbarer Qualität.

Fazit

Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich rasant zu einer unverzichtbaren Infrastruktur in der Chirurgie und im Gesundheitswesen. Sie verbindet Menschen, Daten und Werkzeuge zu lernenden Versorgungssystemen, die mehr Sicherheit, Zeit für die Kernaufgaben und messbare Qualität ermöglichen. KI-Anwendungen reichen von klinischer Entscheidungsunterstützung und Dokumentationsassistenz über intraoperative Assistenzsysteme bis hin zu administrativen und Weiterbildungsbereichen. Die Vorteile liegen in der verbesserten Patient:innensicherheit, Effizienzsteigerung und Entlastung des Personals.

Gleichzeitig bleiben Herausforderungen bestehen: Die technische Integration, regulatorische Anforderungen, Datenschutz, Haftungsfragen und die Sicherstellung von Gerechtigkeit und Zugang müssen konsequent adressiert werden. Nur durch verantwortungsvolle Entwicklung, transparente Prozesse und die aktive Mitnahme des medizinischen Personals kann KI ihr volles Potenzial entfalten und zu einer nachhaltigen Verbesserung der chirurgischen Versorgung beitragen.

Die Literaturliste erhalten Sie auf Anfrage via passion_chirurgie@bdc.de.

Dr. med. Markus Vogel, MBA

Chief Medical Information Officer

Director Business Strategy

Microsoft Deutschland GmbH

Walter-Gropius-Str. 5

80807 München

markus.vogel@microsoft.com

Chirurgie

Vogel M: Künstliche Intelligenz in der Chirurgie. Passion Chirurgie. 2025 November; 15(11): Artikel 03_02.

Mehr Artikel zur Digitalisierung finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Fachgebiete | Digitalisierung.

Eine einzelne OP produziert durchschnittlich so viel Müll,

Eine einzelne OP produziert durchschnittlich so viel Müll,