Vorwort

Employer Branding und digitales Recruiting für Krankenhäuser in Zeiten von Instagram & Co

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Krankenhäuser sind Orte, an denen Menschen in schwierigen Situationen häufig auch ihre letzte Hoffnung verlieren. Dennoch müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich jeden Tag positiv und leidensfähig sein. Das ist nicht immer einfach und doch ist es eines der wichtigsten Aufgaben von Krankenhäusern, dass die Patientinnen und Patienten sich wohlfühlen. Doch auch für die Arbeitgeber selbst stellt die Tätigkeit als Mitarbeiter oder Personaler in einem Krankhaus oft große Herausforderungen dar. Hier findest du Tipps zum Employer Branding für Krankenhäuser sowie digitale Tools zum digitalen Recruiting für die Branche.

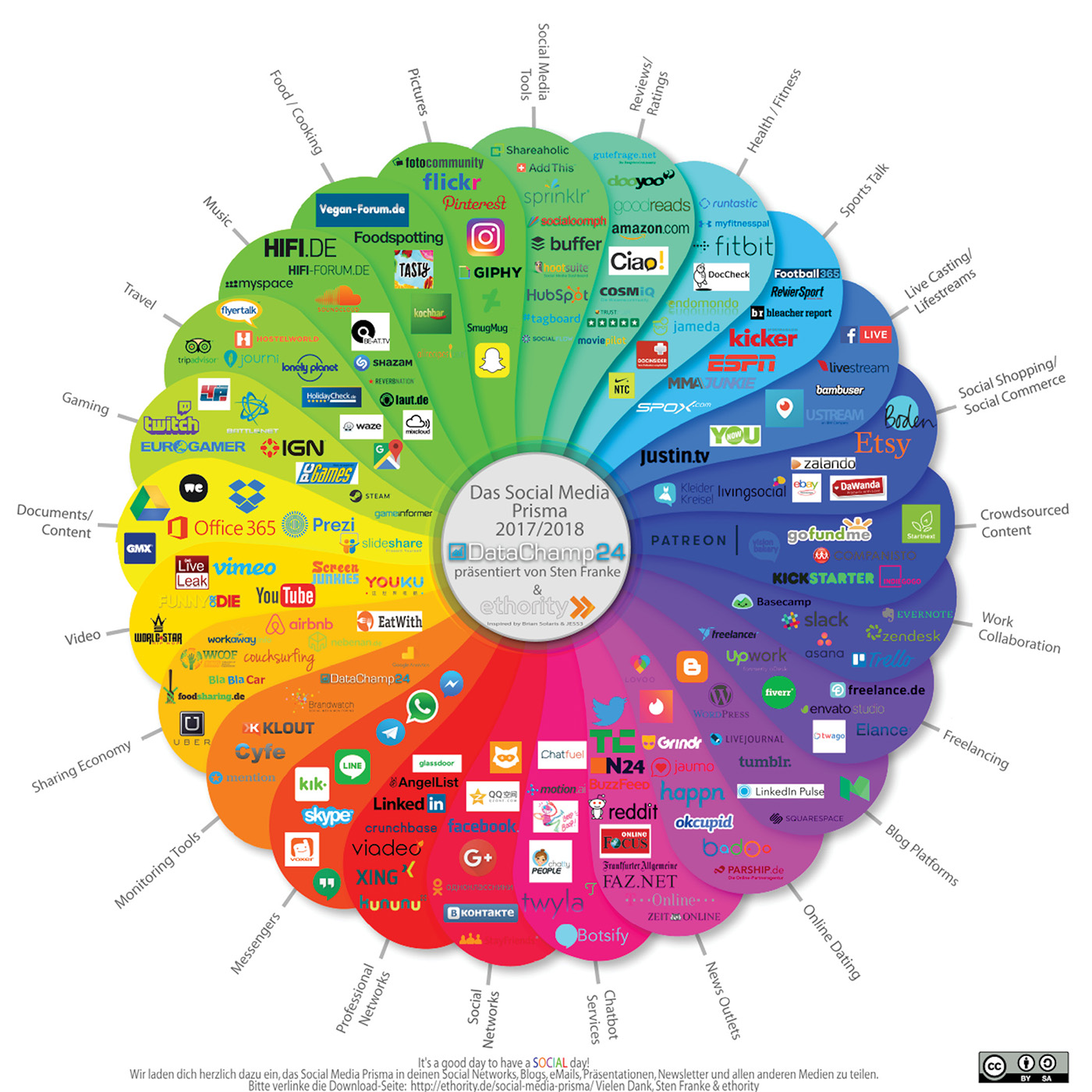

Instagram, Snapchat, Facebook & Co. – die sozialen Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch im Recruiting und Employer Branding spielen sie eine immer größere Rolle. Doch wie können Krankenhäuser diese Kanäle für sich nutzen? Wir geben einen Überblick über die Möglichkeiten und zeigen Beispiele auf.

Heutzutage gewinnen soziale Medien und vor allem Bildplattformen wie Instagram immer mehr an Bedeutung auf dem Arbeitsmarkt. Employer Branding und digitales Recruiting spielen dabei eine zentrale Rolle, um Krankenhäuser und andere Unternehmen schnell, effizient und erfolgreich bei potentiellen Kandidaten zu positionieren. In unserem Blog beschäftigen wir uns näher mit diesem Thema und blicken speziell auf die Anforderungen von Krankenhäusern in Zeiten von Instagram & Co. Wir untersuchen hierbei interessante Fragestellungen, Strategien sowie Technologien, hinterfragen bestehende Herausforderungen und bieten Ideen für praktische Umsetzungsmöglichkeiten.

Genussvolle Lektüre wünschen

|

Prof. Dr. med. C. J. Krones |

und |

Prof. Dr. med. D. Vallböhmer |

|

|

|

|

Personalmarketing, Employer Branding und Social Media- Recruiting für Krankenhäuser in Zeiten von Instagram, TikTok und Co.

Der sogenannte „war for talents“ ist in Deutschland in vollem Gange. Im Jahr 2030 werden rund 4 Millionen Babyboomer den Arbeitsmarkt verlassen. Dem gegenüber stehen im Jahr 2030 über 900.000 Menschen, die älter als 90 Jahre und zum Großteil auf medizinische Versorgung angewiesen sind. Bis 2035 werden sogar 7 Millionen offene Stellen prognostiziert. Schon heute fehlen rund 15.000 Ärztinnen und Ärzte in der Bundesrepublik. Experten gehen davon aus, dass 2030 jedes fünfte bis sechste Krankenhausbett wegen des zunehmenden Fachkräftemangels unbesetzt sein wird.

Die Kinder und die Enkel der Babyboomer kommen nun in den nächsten Jahren mehr und mehr auf den Arbeitsmarkt. Mit all ihren Bedürfnissen, die sie als sogenannte Generationen Z und Alpha in Bezug auf ihren Arbeitsplatz bzw. ihr Arbeitsleben haben.

Insbesondere die Suche nach Bewerber:innen der begehrten Zielgruppen wie Fachärzt:innen, Krankenpfleger:innen und Arzthelfer:innen muss über Social Media Kanäle geführt werden. Sonst erreicht eine Klinik den jungen Nachwuchs gar nicht mehr, weil sie gar nicht wahrgenommen wird. Social Recruiting, also das Suchen von Bewerber:innen über Social Media Kanäle, ist bereits seit einigen Jahren problemlos möglich, da die technologischen Voraussetzungen vorhanden sind. Zu viele Krankenhäuser zögern aber immer noch, diese Möglichkeiten umzusetzen. In Gesprächen mit Vorständen und Geschäftsführer:innen der Babyboomer Generation wird immer wieder die Frage gestellt, wer denn überhaupt Social Media Kanäle wie Instagram, Facebook oder TikTok nutze und ob unter diesen Nutzern auch die Zielgruppen vertreten sind, die Krankenhäuser als zukünftig Beschäftigte suchen.

Die weiter unten aufgeführten Zahlen und Fakten belegen, dass das Nutzungsverhalten weitaus höher ist, als sich viele Babyboomer vorstellen können. Der folgende Beitrag soll Kliniken dazu ermutigen, Social Media Kanäle für Employer Branding, Recruiting und Personalmarketing zu nutzen, um neue Ärzt:innen beziehungsweise Vetreter:innen aller Berufsgruppen zu finden und zu binden.

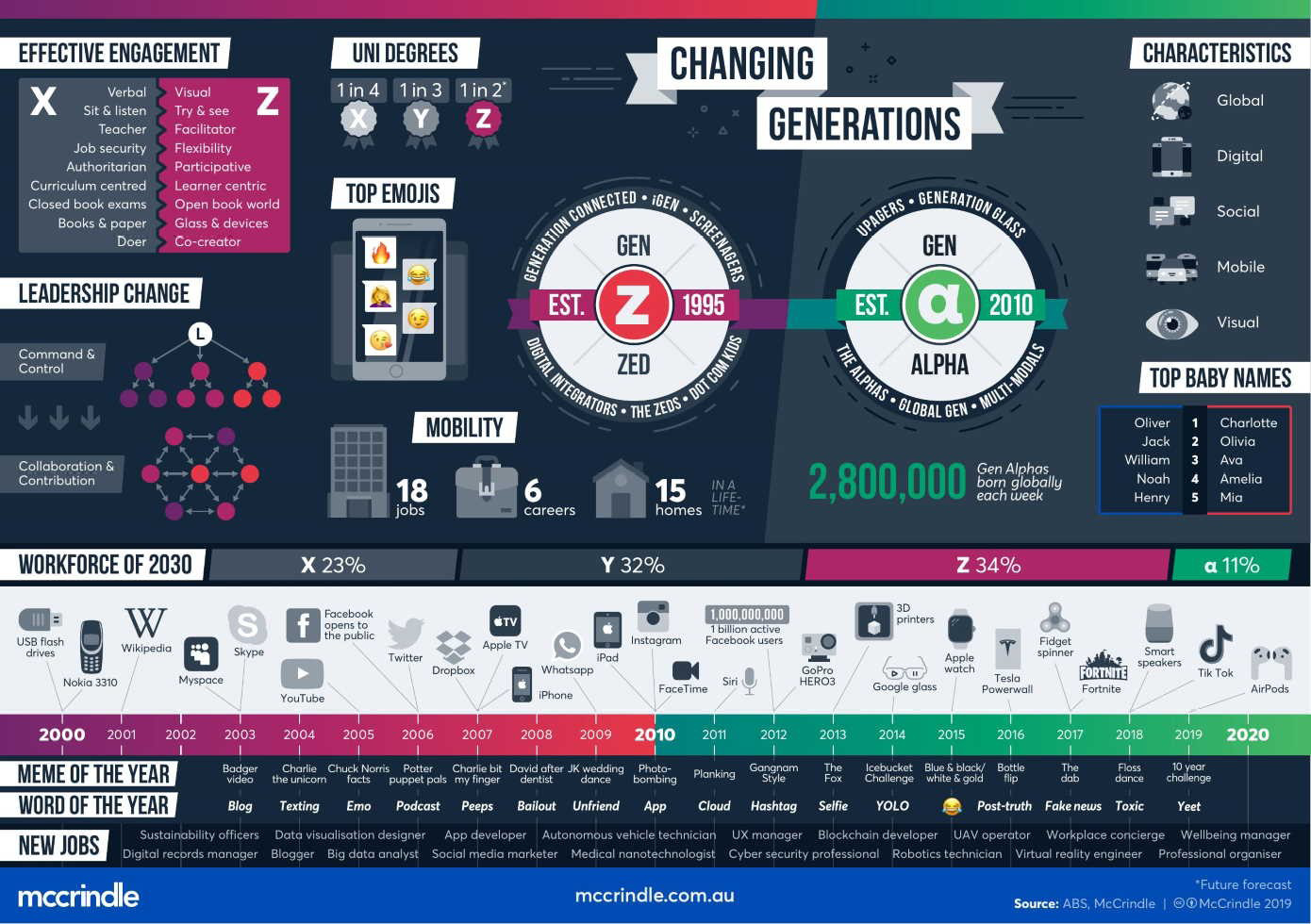

Merkmale der Generationen Z und Alpha

In der Marketing-Kommunikation bestimmen die Geburtsjahrgänge, zu welcher Generation wir gehören und welche technologischen und popkulturellen Einflüsse unsere Entwicklung wesentlich prägen. Während die meisten gegenwärtigen Teenager noch der Generation Z angehören (alle zwischen ca. 1995 und 2009 Geborenen), folgt bereits die Generation Alpha. Der Generation Alpha wird überwiegend zugerechnet, wer von etwa 2010 bis 2025 geboren wurde oder wird.

Der Begriff „Generation Alpha“ geht auf McCrindle (2020) zurück. Er bezeichnet die Generationen Z und Alpha auch als „Generationen Internet“, da sie die ersten Generationen sind, die komplett mit digitalen Standards aufwachsen.

Einen sehr guten Überblick zu den Bedürfnissen und der Mediennutzung der Generationen Z und Alpha gibt McCrindle (2020) in Abbildung 1.

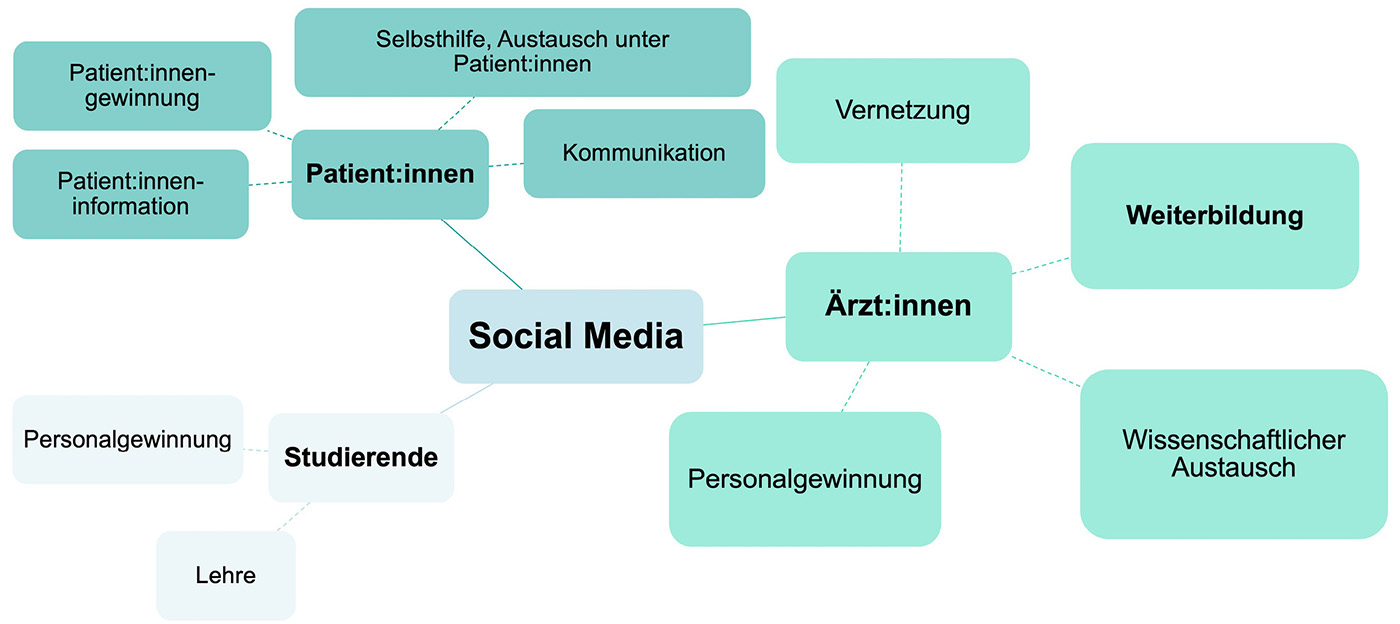

Wie junge Menschen heute soziale Medien nutzen

Wie jede Generation vor ihr, treibt auch die Generation Z die aktuelle Medienentwicklung voran. Diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen nutzen Video-on-Demand, Podcasts und neue Social Media Plattformen rund um die Uhr. Der durchschnittliche junge User verfügt dabei über fünf verschiedene Social Media Accounts. Der meistbesuchte Social Media Kanal der Generation Z ist Instagram. Jede:r zweite 14- bis 29-Jährige in Deutschland nutzt Instagram täglich – keine andere Altersgruppe nutzt eine Social Media Plattform so häufig (vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie (2022): Reichweiten von Social-Media-Plattformen und Messengern, https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/).

Da die Generation Z über die Social Media Kanäle sehr viel (Video-)Content konsumiert und auch selbst produziert, steigen auch die Ansprüche an den Social Media Content an ihre zukünftigen Arbeitgeber. Ein qualitativ ansprechender Content unter Einbindung der entsprechenden Social Media Features (z. B. Filter, Memes, Schriften, Sticker etc.) wird deshalb zukünftig auch für Krankenhaus-Accounts sehr wichtig werden.

TikTok ist wohl der Social-Media-Kanal, den die Generation Alpha am meisten nutzen wird. 2021/2022 war TikTok das wertvollste Start-up der Welt und die erfolgreichste App in den App-Stores – noch vor Facebook, Instagram und Snapchat. Die Contentansprüche der Generation Alpha gehen gerade hinsichtlich „Schnelligkeit“ noch einen Schritt weiter. Laut McCrindle (2020) wird Realtime-Content für die Generation Alpha eine noch größere Rolle spielen als für ihre Vorgängergeneration Z.

Belegt wird dieser Trend aktuell auch durch neue Social-Media-Apps, wie zum Beispiel „BeReal“. BeReal ist eine französische Social Media App. Das Ziel von BeReal ist es, einen spontanen Schnappschuss aus dem eigenen Alltag zu senden und diesen möglichst unverfremdet mit seinen Freunden zu teilen. Dazu erhalten Nutzer:innen der App täglich eine Aufforderung zu einer zufälligen Uhrzeit. Anschließend haben sie zwei Minuten Zeit, ein Foto zu machen und hochzuladen. Diese App setzt – im Vergleich zu Instagram und Co. – also auf kurzfristige, unerwartete und „ungeschönte“ Bilder statt auf lang geplanten Content.

Neben einer Vielzahl an Social-Media-Kanälen wächst die Gen Alpha als erste Generation von Anfang an mit Sprachsteuerungsassistenten, wie zum Beispiel Alexa, auf. Damit erlebt sie als sogenannte „Early Adopter“ die Abkehr vom (Touch-)Screen. Obwohl die Generation Alpha digitale Medien selbstverständlich nutzt, werden ihre Augen nicht so stark belastet. Ihr Alltag mit Assistenten wie Alexa verändert auch ihr Verständnis von Wissen. Aufgrund der ständigen Verfügbarkeit von Wissen und dem direkten Austausch im Social Web ist klug nicht mehr derjenige, der alle Informationen im Kopf hat, sondern der, der weiß, wie man sie möglichst schnell findet.

Abb. 1: Infografik (vgl. McCrindle Research, (2020): https://mccrindle.com.au/article/topic/generation-z/gen-z-and-gen-alpha-infographic-update/)

Employer Branding und Recruiting via Social Media in Krankenhäusern

Im Jahr 2030 stellen die Generationen Z und Alpha laut McCrindle (2020) rund 45 Prozent der arbeitenden Bevölkerung dar. Darauf müssen sich auch Krankenhäuser einstellen und ihre Employer Branding und Recruiting Aktivitäten entsprechend digital anpassen. Sicherlich ist es sinnvoll, sich schon jetzt mit den Ansprüchen, die beide Generationen an die Stellensuche und an ihre Arbeitgeber haben, auseinanderzusetzen.

Es ist gut vorstellbar, dass spätestens 2035 Vertreter:innen der Generation Alpha sich hauptsächlich via Voice-Nachricht bewerben wollen, wenn sie über Google oder ChatGPT auf offene Stellen stoßen.

Um als moderner Arbeitgeber aufzufallen und sich die passenden Talente „sichern“ zu können, ist ein sehr schneller, absolut digitaler, transparenter und zuverlässiger Bewerbungsprozess Pflicht. Krankenhäuser liegen hier – bis auf sehr wenige Ausnahmen – noch deutlich zurück.

Die folgenden ausgewählten Best Practice Beispiele belegen, dass bereits einige Kliniken vor der Pandemie, also 2018/2019, angefangen haben, zu erkennen, welch hohen Stellenwert Social Media Kanäle und ihre eigenen Mitarbeiter:innen bzw. deren Communities haben, wenn es um digitales Personalmarketing, Employer Branding und Recruiting geht. Die Einbindung der eigenen Mitarbeiter:innen geht sogar so weit, dass sie als Job-Botschafter „ausgebildet“ und systematisch bei Recruiting und Onboarding Aktivitäten eingebunden werden (vgl. Lüthy, 2023).

Im besten Fall kommunizieren die Klinikmitarbeiter:innen als sogenannte Corporate Influencer in Ergänzung zur zentralen Unternehmenskommunikation in ihren eigenen sozialen Netzwerken und repräsentieren ihre Klinik in der Öffentlichkeit. Diese sogenannten Klinik – Botschafter:innen berichten kontinuierlich auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen oder auf dem Account des Arbeitgebers aus ihrer Abteilung und von ihrem Arbeitsplatz. Sie können auf diese Weise als Ko-Recruiter aktiv werden und sogar Stellenanzeigen ihrer Klinik selbst auf einem Social-Media-Kanal ihrer Wahl (z. B. bei LinkedIn oder Instagram) posten.

Drei Best Practice Krankenhaus – Beispiele

Die Chefärztin der Klinik für Gynäkologie des Berliner Auguste Viktoria Krankenhauses, Prof. Dr. med. Mandy Mangler, richtete zum 01. Juni 2019 selbst einen Account auf Instagram mit dem Namen Gyn Magazin ein, da die Vivantes Klinikgruppe hierfür kein Personal zur Verfügung stellte (vgl. https://www.instagram.com/gyn_magazin/)

Innerhalb von gut vier Jahren ist die Community auf über 10.000 Follower gewachsen, die diesen Account besuchen. Die Chefärztin und ihr Team posten fast täglich einerseits Fotos von Neugeborenen ihrer Klinik, andererseits Storys von Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen Berufsgruppen. Auf lustige Art und Weise, mit kurzen, umgangssprachlich formulierten Botschaften, gelingt es Mandy Mangler, ihre Klinik als attraktiven Arbeitsplatz für Pflegekräfte, Hebammen und Ärzte beziehungsweise Ärztinnen zu präsentieren. Während der Pandemie fanden sogar die Informationsabende für werdende Eltern regelmäßig live auf Instagram statt. Der Fachkräftemangel ist in dieser Klinik kein Thema mehr.

Das Klinikum Dortmund begann 2018 TikTok sehr erfolgreich für sein Employer Branding und Recruiting zu nutzen. Dieses Vorgehen war Teil einer umfassenden Social-Media-Strategie mit kreativen Filmen auf Youtube und Live-Chats mit Chefärzt:innen auf Instagram und Facebook.

Marc Raschke, der damalige Leiter der Unternehmenskommunikation, traute sich, im Klinikum herumzufragen, ob Mitarbeiter:innen (zunächst nur aus der Pflege) für kurze Filmsequenzen auf TikTok tanzen würden. Viele haben mitgemacht. In einem Video stellten sie Desinfektionsmittel als Parfüm dar, unterlegt mit Musik. Die Botschaft des 20-Sekunden-Filmclips lautete: Arbeite mit uns, wir sind eine coole Klinik und du lernst bei uns, kranke Menschen zu pflegen. Nach vier Wochen hatte der TikTok-Account 100.000 Follower. Das Klinikum Dortmund bekam damals mehr Bewerbungen in der Krankenpflege, als es offene Stellen hatte.

Die DRK Kliniken Berlin haben Anfang 2020 eine neue Stelle geschaffen. Maja Schäfer wurde Leiterin Strategisches Recruiting und entwickelte in Zusammenarbeit mit einer Agentur innerhalb von sechs Monaten ein Karriereportal und bekam dafür sogar den HR Excellence Award 2020.

Das Karriereportal wurde mitten in der Corona-Pandemie von März bis Juli 2020 konzipiert und online gestellt. Mit dem Slogan „Wir bedeuten einander etwas“ beziehungsweise Employer Branding und der Einbindung von sehr vielen authentischen Mitarbeitervideos (die von ihren Arbeitsplätzen in der Klinik erzählen) ist es den DRK Kliniken gut gelungen, eine Karriereseite zu entwickeln, die zu einer signifikanten Steigerung der Bewerberzahlen, zu einer Senkung der Cost per Hire und zur Senkung der Kosten für die Schaltung von Stellenanzeigen führte. Schon im November 2020 berichtete Maja Schäfer, dass die Bewerberzahlen 116 Prozent angestiegen waren (von 3.248 auf 7.035 Bewerbungen) und die Page Views sich auf der Karriereseite verdreifacht hatten.

Dieser Erfolg ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass auf der Karriereseite die Gehälter transparent gemacht werden und für jede ausgeschriebene Stelle die jeweilige Verdienstspanne auf Heller und Cent angegeben ist.

Darüber hinaus können sich interessierte Bewerbende sowohl über Whats-app als auch über ein Online-Formular oder via Sprachnachricht bei den DRK Kliniken bewerben. Eine Kommunikation über Whats-app zu ausgeschriebenen Stellen mit Maja Schäfer ist tagsüber ebenso möglich wie ein Dialog mit einem Chatbot, der erste Fragen zur Klinik beantwortet.

Ende 2021 wurde bei YouTube ein eineinhalbminütiger Arbeitgeberfilm hochgeladen, der sehr gut und mit einem Augenzwinkern den Spirit der Berliner DRK Kliniken zeigt (vgl. https://www.youtube.com/watch?v=KhlCIQnMR9k). Der Filmclip dient letztlich dazu, den Zielgruppen Lust auf das Arbeiten in den DRK Kliniken zu machen.

Auch die Erwartungen an die Vorgesetzten werden sich verändern

Neben vielen interessanten Aspekten, wie beispielsweise der Entwicklung der unterschiedlichen Automarken, Spielzeugen oder Musikgeräten macht McCrindle (2020) auch deutlich, dass sich entlang der Generationen ebenfalls das Thema „Führung“ stark verändert hat.

Statt einer kontrollierenden, hierarchisch und autoritär geprägten Führung (wie sie beispielweise noch bei den „Baby Boomern“ üblich war), wünscht sich die Generation Z ein „Empowering Leadership“. Generation Z scheint sich zu wünschen, dass die Vorgesetzten Verantwortung an das Team abgeben und es befähigen, Prozesse, To-Dos und Lösungen von Aufgaben selbst zu bestimmen.

Die Generation Alpha wird voraussichtlich noch einen Schritt weiter gehen wollen und sogenanntes „Inspiring Leadership“ einfordern: Hierbei soll der oder die Vorgesetzte als Teammitglied inspirieren, motivieren und individuell unterstützen beziehungsweise das Team professionell begleiten. Auch deshalb wird sich Führung im Zusammenhang mit dem immer mehr diskutierten „New Work-Ansatz“ in den nächsten Jahren stark verändern (vgl. Lüthy, 2020).

Auch das Thema „Feedback“ spielt schon jetzt für die Generationen Z und Alpha eine wichtige Rolle. Bei Instagram, Facebook und TikTok sind sie es gewohnt, sehr rasch „echtes“ Feedback zu bekommen. In Form von Likes und/oder Kommentaren bekommen sie beispielsweise nach wenigen Sekunden bereits ein unmittelbares Feedback zu ihren veröffentlichten Inhalten. Dieses unmittelbare Feedback wünschen sie sich nun auch von ihren Vorgesetzten. Ein Mitarbeitergespräch, das nur einmal im Jahr geführt wird, ist der Generation Z schon heute viel zu „oldschool“. Sie wünschen sich ein hochfrequentes, kontinuierliches Feedback zu ihren Leistungen – sei es nur der Daumen, der nach oben gestreckt wird.

Die jungen Generationen betrachten ihre Vorgesetzten eher als Coaches, die sie – zum Beispiel als angehende Chirurg:innen im OP – für komplexe Operationen trainieren.

Ausblick

Krankenhäuser werden bei ihrer Personalgewinnung über Social-Media-Kanäle in Zeiten des Fachkräftemangels nicht erfolgreich sein, wenn sie nicht in einem ersten Schritt ihre Personalabteilungen aufrüsten und Stellen für Personalmarketing, Employer Branding, Social Recruiting, Active Sourcing und das Talentmanagement schaffen. Unserer Meinung nach sind diese Investitionen sinnvoll und notwendig, weil Krankenhäuser damit das dringend benötige Fachpersonal aufspüren und damit ihre Zukunft sichern.

In einem zweiten Schritt sollten sie ihre Strategie festlegen, um danach die ausgewählten Social-Media-Kanäle mit kreativem, ansprechendem Content unter Einbeziehung ihrer Mitarbeiter:innen „bespielen“. Dabei sollten sie sich ein Beispiel an denjenigen Kliniken nehmen, die bereits seit einigen Jahren mit Social Recruiting erfolgreich Personal finden und sogar binden.

Literatur

[1] Lüthy, Anja (2023, im Druck) Recruiting und Employer Branding mit den Mitarbeitern: Corporate Influencer als Unternehmensbotschafter in: Dannhäuser, R. (Hrsg.): Praxishandbuch Social Media Recruiting. Springer Gabler. 5. Auflage

[2] Lüthy, Anja (2020): Vom Leitbild zur werteorientierten Unternehmensführung in: Lange, J. (Hrsg.): Werteorientierte Führung in Theorie und Praxis. Springer Gabler, 1. Auflage

Anja LüthyAnja Lüthy (geboren 1962, Dipl.-Psych. und Dipl.-Kauffrau (FH) ist Professorin am Fachbereich Wirtschaft der TH Brandenburg mit den Schwerpunkten Dienstleistungsmanagement und-marketing. Nebenberuflich ist sie Trainerin und Coach für Führungskräfte aller Berufsgruppen in Krankenhäusern und Universitätskliniken. Außerdem ist sie Verfasserin mehrerer Lehrbücher und tritt als Keynote Speakerin zu den Themen Employer Branding, Social Media-Recruiting und Personalmarketing auf. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht das Ziel, in Krankenhäusern eine Unternehmenskultur so zu entwickeln, dass diese attraktive Arbeitgeber werden. Sie ist Gründerin des Frauennetzwerkes #FemaleHRexcellence. |

Julia BöttcherJulia Böttcher ist als HR-Marketing Managerin bei der Techniker Krankenkasse tätig. Dort ist sie vor allem für den Aufbau und die strategische Weiterentwicklung des Personalmarketings in der Online-Kommunikation zuständig. Sie ist Mitglied im Netzwerk #FemaleHRexcellence und gibt als Speakerin und Trainerin ihre Erfahrungen im Bereich Online-Kommunikation und Social Recruiting weiter. Sie ist davon überzeugt, dass ein umfassendes Zielgruppenverständnis und die Beobachtung von Veränderungen im Spannungsfeld „Medien und Kommunikation“, maßgeblich dafür sind, zielgruppenspezifische Bedürfnisse zu erkennen, um auf den richtigen (Kommunikations-)Kanälen besser auf sie einzugehen. |

Korrespondierende Autorin:

Prof. Anja Lüthy

Schwerpunkten Dienstleistungsmanagement und -marketing

TH Brandenburg

Trainerin und Coach

Julia Böttcher

HR-Marketing Managerin

Techniker Krankenkasse

Social Recruiting Beraterin und Trainerin

Panorama

Lüthy A, Böttcher J: BDC-Praxistest: Die Generationen Z und Alpha ticken digital. Passion Chirurgie. 2023 April; 13(04): Artikel 09_01.

Weitere BDC-Praxistipps finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de).