01.04.2021 Entwicklungshilfe

Plastische Chirurgie in Madagaskar – Erste Erfahrungen in einem Entwicklungsland

Ein wenig nervös, aber voller Vorfreude machte ich mich im Herbst 2017 zum ersten Mal auf den Weg nach Madagaskar, um dort mit meiner Kollegin Fr. Dr. Gie Vandehult im Rahmen eines medizinischen Hilfsprojektes plastisch-chirurgische Patienten zu operieren. Das Projekt wurde bereits 2006 in Zusammenarbeit mit dem Verein Pro-Interplast e. V. [1] ins Leben gerufen und seitdem fliegt mindestens einmal pro Jahr ein Team unserer Praxis dorthin. Nach meinem Einstieg in die Gemeinschaftspraxis 2015 war es mein großer Wunsch, ebenfalls an diesem Hilfsprojekt mitzuwirken.

Madagaskar

Madagaskar vor der Ostküste Mozambiques im indischen Ozean gelegen, ist die viertgrößte Insel der Welt und zählt als typisches Entwicklungsland. Mit seinen ca. 25 Mio. Einwohnern ist Madagaskar flächenmäßig knapp doppelt so groß wie Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner beträgt ca. 1.500 $, knapp die Hälfte aller Einwohner muss mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen. Eine geregelte medizinische Infrastruktur existiert nicht, Zugang zu medizinischer Versorgung ist nur gegen Bezahlung möglich. Die Ärztedichte beträgt 16 Ärzte auf 100.000 Einwohner (Deutschland: 430 Ärzte/100.000 Einw.), jedes zweite Kind ist unterernährt, Zugang zu sauberem Trinkwasser hat weniger als die Hälfte der Bevölkerung. Zusätzlich kam es 2017 zu einem etwas größeren Ausbruch der in einigen Teilen Madagaskars endemischen Pest.

„Tana“

Mit einem leicht mulmigen Gefühl aufgrund der Pestberichte begann unsere Reise morgens um 4 Uhr am Hamburger Flughafen mit dem Einchecken der mehr als 300 kg Ausrüstung, Medikamente und medizinischem Equipment. Das persönliche Gepäck musste in einem kleinen Handgepäckkoffer Platz finden. Nach Umsteigen in Paris und 11-stündigem Flug in die Hauptstadt Antananarivo, kurz „Tana“ genannt, der langwierigen Einreiseprozedur mit Gesundheitscheck, Passkontrolle und einer wie üblich längeren Diskussion mit den Zollbeamten, Geldwechseln etc., waren wir endlich da. Im Anschluss an eine kurze Fahrt durch ein Labyrinth von kleinen Gässchen, konnten wir gegen 2 Uhr morgens unsere Zimmer in einer kleinen netten Pension beziehen.

Eine kurze Nachtruhe später (dies sollte für die nächsten 2 Wochen auch so bleiben), ging es um kurz nach 7 Uhr in ein neu errichtetes Krankenhaus in der Nähe. Die Möglichkeit, dort zu operieren, kam durch Vermittlung von Tanja Hock zustande. Tanja Hock, eine in Tana lebende deutsche Hebamme, betreibt bereits seit Jahren eine Geburtsstation mit Hebammenmobil. Ihre Arbeit und Engagement wurden schließlich 2018 mit dem Preis „Goldene Bild der Frau“ ausgezeichnet [2]. Sie hatte bereits im Vorfeld eine Sichtung der Patienten vorgenommen, so dass wir dank ihrer Vorbereitung zügig anfangen konnten zu operieren. Die Klinik unterschied sich baulich nicht wesentlich vom deutschen Standard, allerdings fehlte es an Medikamenten und Verbrauchs- und Verbandsmaterialen. Unsere OP-Instrumente hatten wir bereits in den Jahren zuvor peu à peu nach Madagaskar gebracht und bei Tanja sicher zwischengelagert. Wir mussten folglich mit unseren begrenzten Vorräten haushalten. Vor Ort wurde uns lediglich die OP-Wäsche zur Verfügung gestellt. Da Sauerstoff knapp und teuer war und kein Druckluftanschluss zum Betrieb der Narkosegeräte zur Verfügung stand, stellten unsere Anästhesisten schließlich auf manuelle Beatmung während der OP um. Wie schlecht die medizinische Versorgung in Madagaskar tatsächlich ist, wurde uns erst bildlich bewusst, als wir sahen, wie die madegassischen OP-Schwestern unser gebrauchtes Nahtmaterial aus dem Spitz-Abwurf fischten und die etwas längeren Fadenreste zum Re-Sterilisieren einsammelten. In den drei Tagen in der Hauptstadt konnten wir insgesamt 26 Patienten operieren. Es wurden unter anderem 10 Leistenhernien, 8 Lippen- und Gaumenspalten und 5 Verbrennungskontrakturen operiert. Verbrennungen insbesondere bei Kindern sind in Madagaskar sehr häufig, da üblicherweise auf kleinen wackeligen Kohleöfen gekocht wird. Ein anderer tragischer Fall betraf eine junge Frau, deren Gesicht von ihrem Ex-Freund mit Säure verätzt worden war. Die rechte Gesichtshälfte bestand zum größten Teil aus Narbengewebe, welches den Lidschluss und die Kopfdrehung verhinderte. Wir entfernten die Narben, rekonstruierten die Augenlider und deckten die Defekte mit Vollhaut. Alle Transplantate heilten gut ein, sie konnte anschließend wieder den Kopf drehen und das rechte Auge schließen.

Manambaro – das Krankenhaus im „Nirgendwo“

Nachdem unser Equipment wieder sicher in den stabilen Aluboxen verstaut war, ging es mit einem 2-stündigen Inlandsflug in die Küstenstadt Fort Dauphin im Südosten des Landes. Fort Dauphin liegt an einer malerischen Bucht mit langem Sandstrand und verfügt sogar über eine gewisse touristische Infrastruktur. Hier deckten wir uns mit Vorräten und Wasser ein, bevor wir nachmittags ein wenig Zeit zur freien Verfügung hatten. Einige nutzten dies für einen kurzen Abstecher zum Strand, andere wollten einfach nur etwas Schlaf nachholen. Am nächsten Tag ging es weiter ins Dorf Manambaro im Landesinneren, unserem eigentlichen Ziel. Eine Strecke von lediglich 23 km, die aber aufgrund der miserablen Straßensituation gerne mal 1,5–2h Fahrt erforderlich macht. Die überwiegend aus festgestampftem Sand bestehende Piste besteht gefühlt fast nur aus metertiefen Schlaglöchern und wird zur Regenzeit komplett unpassierbar.

Manambaro ist eine kleinere Ortschaft, allerdings mit einem überregionalen Krankenhaus mit einem guten Ruf in der Bevölkerung. Wir übernachteten im sehr einfach ausgestatteten Guesthouse des Krankenhauses, manchmal gab es Strom, manchmal gab es fließend Wasser, aber beides unregelmäßig. So wurde jeden Tag durch unsere Haushälterin Wasser in großen Kanistern gesammelt, um damit die einzige Toilette für 12 Personen spülen zu können. Die eigene Körperhygiene musste notgedrungen darunter leiden, aber man kann sich an vieles gewöhnen.

Sichtung

Durch Flugblätter und Mundpropaganda war die Bevölkerung vorab von unserem Einsatz informiert worden, so dass die Krankenhauskapelle bis auf den letzten Platz gefüllt war. Mehr als 200 Patienten harrten geduldig hier aus. Einige davon hatten ein- bis zweitägige Fußmärsche auf sich genommen, um sich von uns behandeln zu lassen.

Die Sichtung der Patienten lief unter Mithilfe eines Dolmetschers in einem kleinen, stickigen, heißen Nebenraum der Kapelle ab. Die Patienten schilderten uns ihre Beschwerden, es erfolgte eine kurze Untersuchung und zusammen mit den Anästhesisten entschieden wir, ob wir den Patienten operieren würden oder ihn leider ablehnen mussten.

Privatsphäre für die Patienten gab es nicht, da wir zum Teil 3 oder 4 Patienten gleichzeitig unter den Blicken der neugierigen Angehörigen und Begleitpersonen untersuchten. Zu unseren Hauptindikationen zählten Verbrennungskontrakturen, Fehlbildungen, insbesondere Lippen-Gaumenspalten, aber auch entstellende Hautveränderungen und Chromomykosen, einer fortschreitend ulzerierenden Pilzinfektion der Haut.

Einige Patienten mussten wir leider ablehnen, gerade zu junge oder untergewichtige Kinder. Hier war das OP- bzw. Anästhesierisiko einfach zu groß, allerdings konnten wir diese jungen Patienten aufs folgende Jahr vertrösten.

Unangenehmer und belastend war es für uns, wenn wir Patienten aus medizinischen Gründen ablehnen mussten, etwa eine Patientin mit einem fortgeschrittenen exulzerierten Mammakarzinom oder einen zweijährigen Jungen mit einem monströsen Retinoblastom, ein Mädchen mit massiven Fehlbildungen am Kopf ebenfalls. Befunde, die man in der „Ersten Welt“ niemals zu sehen bekäme.

Die Sichtung endete mit dem Schreiben des OP-Planes für die folgenden Tage. Dabei kam ein recht straffes OP-Programm zustande. Die größeren Eingriffe planten wir für den Anfang unseres Aufenthaltes, damit wir genügend Zeit für die Nachbehandlung hatten. Kleinere und ambulante Operationen kamen zum Ende auf den OP-Plan. Überhaupt mussten wir unsere Planung so ausrichten, dass die Nachsorge der operierten Patienten noch während unseres Aufenthaltes soweit abgeschlossen war, dass wir sie beruhigt verlassen konnten. Wenn wir aus Manambaro abreisten, waren die Patienten nämlich wieder auf sich gestellt.

Der OP

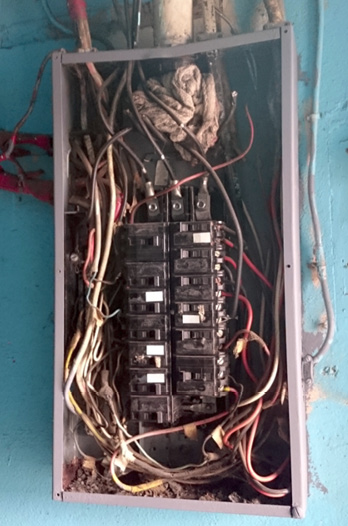

Als ich den OP zum ersten Mal sah, dachte ich: „Ok, das ist jetzt abenteuerlich!“ Abbröckelnde Fliesen, offene Fenster mit löchrigen Fliegengittern, eine laut brummende Klimaanlage, zwei OP-Tische, deren Auflagen schon diverse Löcher aufwiesen, eine alte, schwere OP-Lampe, die für eine schummrige Kneipenbeleuchtung geeignet wäre usw. Immerhin hatte unsere OP-Schwester während der Sichtung schon ganze Arbeit geleistet, den Raum so gut es geht gereinigt, die Instrumente sterilisiert, das Material sortiert und sinnvoll aufgebaut. Wir operierten parallel an den zwei Tischen, wenn immer möglich in Lokalanästhesie, ansonsten in Narkose.

Dabei trugen wir Stirnlampen, da es auch im OP zu häufigen Stromausfällen kam und wir plötzlich ganz ohne Licht dastanden. Die altersschwache Klimaanlage schalteten wir schon gar nicht mehr ein, auch um das Stromnetz zu schonen.

Insgesamt operierten wir 104 Patienten, die meisten waren jünger als 10 Jahre. Der Kinderchirurg in unserem Team versorgte über 30 Leisten- und Nabelhernien, wir unter anderem 13 Verbrennungskontrakturen, 5 Chromomykosen, weitere 12 handchirurgische Eingriffe und 14 gesichtschirurgische Eingriffe. Es wurden “gefühlt” Unmengen von Haut transplantiert.

Die OPs gingen von 8 bis ca. 19 Uhr, gelegentlich noch länger, die Mittagspause fiel aus, zum Glück hatten wir genug Instantkaffee und Kekse mitgebracht, die wir in den OP-Pausen schnell herunterschluckten.

Nach dem OP-Programm freuten wir uns auf das gemeinsame Abendessen, das unsere Haushälterin für uns zubereitete, meistens Reis, Nudeln, Süßkartoffeln oder Omelette, selten einmal ein zähes Hühnchen, aber alles liebevoll und lecker zubereitet. Satt geworden sind wir immer. Nach dem Abendessen stand noch die Visite der operierten Patienten an, mit Taschen- oder Stirnlampe. Meistens saßen wir danach noch ein bisschen bei einem Glas Wein oder Bier zusammen, bis die ersten nach und nach ins Bett gingen.

Die Patienten waren anfangs noch sehr schüchtern und zurückhaltend, sie zeigten eine gewisse Skepsis den fremden Ärzten gegenüber. Im Lauf des Aufenthaltes gewannen wir aber zunehmend ihr Vertrauen, einige tauten richtiggehend auf und lachten mit uns und verabschiedeten sich mit einer dankbaren Umarmung.

Fazit

Man kann solche Hilfseinsätze auch kritisch sehen. Was verändern wir denn, wenn wir 100 Patienten operieren? Das Gesundheitssystem des Landes wird sich durch unseren Einsatz keinen Deut verbessern. Aber für diese 100 Patienten ändert sich sehr wohl etwas, vielleicht sogar das ganze weitere Leben. Mit einer verbrannten Hand, die wieder bewegt werden kann, kann der Patient einer Arbeit nachgehen und somit seinen Lebensunterhalt bestreiten. Eine entstellende Hautveränderung im Gesicht kann verhindern, dass der Patient eine Ehefrau findet und eine Familie gründen kann. Unsere Hilfe vor Ort kommt vergleichsweise wenigen Menschen zugute, aber man spürt die Dankbarkeit der Patienten und ihrer Angehörigen. Und diese Dankbarkeit stellt sich auch bei uns ein, weil man lernt, die Privilegien und Annehmlichkeiten unserer Zivilisation mehr zu schätzen.

Tatsächlich kehre ich mit einem Gefühl der Demut nach Hause zurück. Unsere Arbeit in Madagaskar geht weiter, mittlerweile war ich bereits zum dritten Mal dort. Leider konnten wir Corona-bedingt im Herbst 2020 nicht nach Madagaskar fliegen, auch der Frühjahrseinsatz 2021 ist bereits abgesagt, aber irgendwann wird auch die Corona-Pandemie soweit unter Kontrolle sein, dass solche Einsätze wieder möglich sind. Übrigens, von der Pest haben wir nichts mitbekommen.

Literatur

[1] www.pro-interplast.de

[2] https://goldenebildderfrau.de/gala-2018/tanja-hock/

Giritsch H: Plastische Chirurgie in Madagaskar. Passion Chirurgie. 2021 April; 11(04): Artikel 09_01.

Autor des Artikels

Dr. med. Holger Giritsch

Ostseepraxis für Plastische ChirurgieAnton-Baumann-Str. 123611Bad Schwartau kontaktierenWeitere aktuelle Artikel

24.07.2018 Entwicklungshilfe

Zum Für und Wider chirurgischer Projekte

Jeder zweite Mensch weltweit hat keinen Zugang zu einer adäquaten chirurgischen Basis- oder Notfallversorgung. Diese Zahl hat sich nach 20 Jahren „Entwicklungshilfe“ und millionenschweren Gesundheitsprogrammen kaum verändert.

26.06.2018 Entwicklungshilfe

Mein persönlicher Weg des Helfens mit Interplast

Die humanitäre Hilfe hat ihre Unschuld verloren und darf kein Spiel- und Tummelplatz für nach Sinn suchenden Helfern sein. Durch die Globalisierung und Neoliberalisierung der Welt haben sich die Zielsetzung und die Logistik von humanitären Einsätzen wesentlich geändert.

26.06.2018 Entwicklungshilfe

Editorial: Globale Gesundheit – Was können wir beitragen?

Was können wir als Chirurgen hier in einem westlichen Industriestaat mit allen Möglichkeiten einer umfassenden medizinischen Versorgung tun? Zuallererst wollen die Gestalter dieses Themenheftes an die Verantwortung der einzelnen Chirurginnen und Chirurgen an das Konzept der globalen Gesundheit erinnern und auch dafür werben.

26.06.2018 Entwicklungshilfe

Internationale Rotkreuz-Bewegung: Chirurgisches Arbeiten in der Katastrophenhilfe

Wussten Sie, dass es in inzwischen 191 Ländern der Welt eine nationale Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft gibt? Damit ist die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung die größte humanitäre Organisation der Welt.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.