12.05.2021 Panorama

KV-App-Radar: Fachinformationen zu Gesundheits-Apps

Im Oktober 2020 hat das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Zi) das neue Informationsportal „kvappradar.de“ öffentlich gemacht. Das Zi ist ein Forschungsinstitut in der Rechtsform einer Stiftung des bürgerlichen Rechts. Träger der Stiftung sind die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder und die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Das Portal kvappradar.de bietet registrierten Ärztinnen und Ärzten oder Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten die Möglichkeit, sich über alle am deutschen App-Markt befindlichen Gesundheits-Apps zu informieren. Von „Lifestyle“-Apps (Fitness-Tracker, Ernährungs-Apps etc.) über serviceorientierte Apps (Medikamentenerinnerungen, Arztsuche oder Symptomtagebücher etc.) bis hin zu medizinischen Anwendungen mit Medizinproduktezulassung zur Behandlung und Diagnose von Patienten (bspw. Auswertungen von Blutdruckwerten) spiegelt das Portal die Vielfalt des Marktes von Gesundheits-Apps wider.

Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz wurde durch den Bund die gesetzliche Grundlage für den Leistungsanspruch der Versicherten auf Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendungen geschaffen. Die Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung (DiGAV) aus dem Jahr 2020 regelt dabei den Rechtsrahmen für die Verordnung von Apps auf Rezept. Rechtsgrundlage ist hier der § 139e des Fünften Sozialgesetzbuchs (V). Demnach können Anwendungen, die nach einem Zulassungsverfahren beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) im „DiGA-Verzeichnis“ gelistet werden, ärztlich oder psychotherapeutisch verordnet werden. Die Kosten der Verordnungen müssen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Diese Initiative des Bundes ist dazu angelegt, die Verbreitung und Nutzung von Gesundheits-Apps in Deutschland sowie deren Hersteller und Entwickler zu fördern.

Wie wichtig digitale Angebote im Alltag der ambulanten medizinischen Versorgung in Deutschland sind, zeigen nicht zuletzt das KBV PraxisBarometer und die Versichertenbefragung der KBV. So eröffnen digitale Anwendungen neue Wege in der Patientenbetreuung. Das KBV PraxisBarometer Digitalisierung (IGES 2020) berichtet, dass Praxen ihren Patientinnen und Patienten bereits heute regelmäßig digitale Angebote machen und auch mit selbst erhobenen Daten von Patienten konfrontiert sind. 59 Prozent der Praxen machen ihren Patienten bereits Angebote wie etwa Videosprechstunden, Online-Terminserviceangebote, digitale Rezeptbestellung oder digitale Medikationspläne. Ein Drittel aller Praxen und zwei Drittel aller hausärztlichen Praxen berichten zudem, dass ihnen die Patientinnen und Patienten auch selbst erhobene digitale Daten aus Gesundheits-Apps zeigen, die in den Praxen interpretiert werden müssen. Diese Entwicklung wurde durch die Pandemie weiter beschleunigt. Im Zuge der SARS-CoV-2-Pandemie haben etwa die telefonische Beratung und das Angebot von Videosprechstunden deutlich zugenommen. So wurden insgesamt 500.000 bzw. 145.000 Konsultationen mehr abgerechnet als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (Zi 2020). Die KBV Versichertenbefragung beleuchtet das Verhalten der Patientinnen und Patienten (FG Wahlen 2020). So berichten 18 Prozent, dass sie Gesundheits-Apps nutzen. Bei Versicherten mit hoher formaler Bildung liegt dieser Anteil sogar bei 30 Prozent. Entsprechend besteht in der medizinischen Praxis ein größer werdender Bedarf an Beratungsangeboten zu Gesundheits-Apps, dem das Zi mit dem Portal kvappradar.de nachkommen möchte.

Datengrundlage

Mithilfe von medizinischen und gesundheitsrelevanten Suchbegriffen werden in regelmäßigen Abständen Apps im Google Playstore und im Apple Store gesucht. Anschließend bewertet ein Algorithmus des maschinellen Lernens, ob es sich bei den gefundenen Apps um Gesundheits-Apps handelt, die im „kvappradar“ angezeigt werden sollen. Die Liste der Suchbegriffe wird regelmäßig um neue Themen erweitert. Darüber hinaus wird das Verzeichnis digitaler Gesundheitsanwendungen regelmäßig nach neuen Einträgen durchsucht, diese werden ebenfalls in das Portal aufgenommen. Zu den gefundenen Apps werden regelmäßig passende Einträge in den jeweils anderen Datenbanken gesucht und die Ergebnisse automatisiert zusammengefügt. Zuletzt wird auch im Register für Medizinprodukte des Bundesinstituts für Arzneimittel und Risikoprodukte (BfArM) regelmäßig nach neuen Einträgen zu Apps gesucht, die mit der vorhandenen Datenbasis abgeglichen werden. Für alle gefundenen Anwendungen werden die Hersteller kontaktiert, sofern für diese Kontaktinformationen vorliegen. Interessierte Hersteller können sich zudem direkt an das Zi mit der Bitte um Aufnahme von Anwendungen wenden. Die Hersteller haben die Möglichkeit, einen kurzen Text zur Beschreibung Ihrer Anwendung zu verfassen und sich mit diesem Text und ihrem Logo im Portal zu präsentieren.

Aktuell enthält die Datenbank Informationen zum Thema der Apps einen kurzen Text, der Ihre Funktionen und Verbreitung beschreibt, eine Liste von Themen, die der App zugeordnet wurden, sowie Links zu Bezugsquellen, Bewertungen der App-Nutzenden, statistisch bestimmte Downloadzahlen sowie Informationen dazu, ob es sich um ein zertifiziertes Medizinprodukt handelt. Handelt es sich bei einer App um eine DiGA, werden weiterführende Informationen präsentiert, etwa die Liste von Indikations- und Kontraindikationsdiagnosen und die Zahl von Patientinnen und Patienten mit diesen Diagnosen.

Registrierte Nutzende haben die Möglichkeit, Apps im Hinblick auf ihre Tätigkeit zu subjektiv bewerten. Hierzu können sie einen kurzen Kommentar verfassen. Die Kommentare können von anderen Nutzenden als hilfreich markiert werden. Liegen für eine App mehr als fünf Bewertungen von unterschiedlichen Nutzenden vor, wird im Portal eine mittlere Bewertung der App dargestellt. Liegen für Nutzende einer medizinischen Fachgruppe mehr als fünf Bewertungen vor, wird ihr Mittelwert ebenfalls dargestellt. Das Portal soll so mit fachliche Einschätzungen von Apps bereichert werden. Die Kommentare zu den Bewertungen sind nur für registrierte Nutzende lesbar und dienen dem vertraulichen, fachlichen Austausch.

Das Zi strebt perspektivisch an, regelmäßig wissenschaftliche Gutachten zu erstellen. Diese Gutachten erfolgen nach einem differenzierten und transparent beschriebenen Verfahren. Sie befassen sich primär mit der wissenschaftlichen Evidenz, die einer Anwendung oder ihrem diagnostischen oder therapeutischen Ansatz zu Grunde liegt. Der jeweils aktuelle Stand der methodischen Richtlinien der Gutachten wird auf dem Portal veröffentlicht. Im Fall von DiGAs basiert die Auflistung im DiGA-Verzeichnis in der Regel auf Zulassungsstudien. Hier bewertet das Zi auf Basis des Cochrane Risk of Bias Tools (RoB-2, Higgens 2011) die vorliegende Evidenz und das Risiko einer potenziellen Verzerrung der Ergebnisse. Das Zi erstellt diese Bewertungen unabhängig vom BfArM, um seine Trägerinnen und deren Mitglieder im Einklang mit seinem Stiftungszweck zu informieren.

Ausgewählte Ergebnisse

Das „kvappradar“ enthält alle derzeit im App Store und Google Playstore verfügbaren Gesundheits-Apps. Von „Lifestyle“-Apps (Fitness-Tracker, Ernährungs-Apps etc.) über serviceorientierte Apps (Medikamentenerinnerungen, Arztsuche oder Symptomtagebücher etc.) bis hin zu medizinischen Anwendungen mit Medizinproduktezulassung zur Behandlung und Diagnose von Patienten (bspw. Auswertungen von Blutzuckerwerten) ist alles auffindbar. Demnach spiegelt sich die gesamte Vielfalt an Gesundheits-Apps in „kvappradar“ wider, gemäß der WHO-Definition: „Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ Mit heutigem Datum sind bereits über 3.600 Apps in der Datenbank des „kvappradar“ katalogisiert (Abbildung 1).

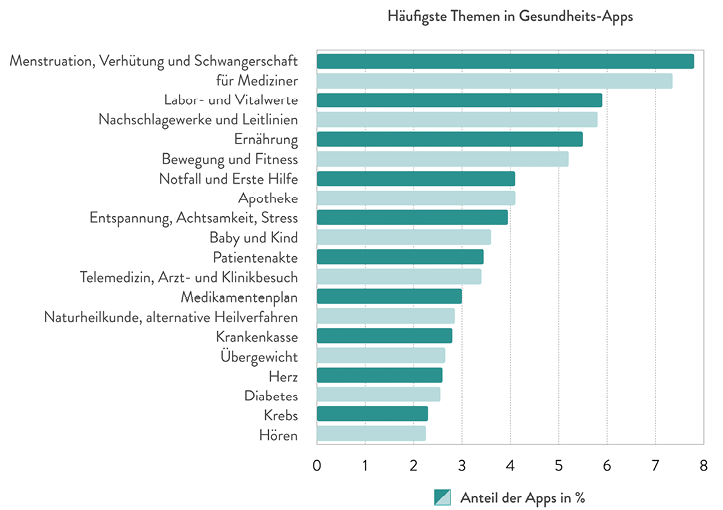

Abb. 1: Übersicht zu den 20 häufigsten Themen von 3653 gelisteten Gesundheits-Apps im Portal kvappradar.de (Datenbasis: kvappradar.de, Stand 26.03.2021)

Die Gesundheits-Apps sind in knapp 60 Themen, von A wie ADHS bis Z wie Zähne, eingeordnet. Zu den Top-Themen mit den insgesamt höchsten Downloadzahlen zählen „Menstruation, Verhütung und Schwangerschaft“, „Bewegung und Fitness“ sowie „Ernährung“. Dies zeigt nicht zuletzt, dass sich der Gebrauch von Gesundheits-Apps primär der Prävention und Gesundheitsförderung zuwendet und eher weniger zur direkten Krankheitsbehandlung eingesetzt wird. Die höchsten durchschnittlichen Downloadzahlen je verfügbarer App werden beim Thema „Schlafen“ erzielt. Gesundheits-Apps werden zudem regelmäßig aktualisiert. Bei mehr als der Hälfte wurden innerhalb eines Jahres Updates durchgeführt. Weitere ca. 700 Apps wurden dagegen zwar als Gesundheits-App identifiziert, sind aber mehr als zwei Jahre nicht aktualisiert worden oder wurden auf Wunsch der Hersteller aus dem Portal entfernt.

Im Portal sind zu allen aktuell zwölf zugelassenen digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGAs) weiterführende Informationen enthalten. Dabei wird deutlich, dass es sich beim politisch geschaffenen Markt um ein potenzielles Milliardengeschäft handelt. Die derzeit zugelassenen Apps sind theoretisch jährlich 38 Mio. Mal zu verordnen, wie Sonderauswertungen des Zi auf Basis vertragsärztlicher Abrechnungsdaten für das Jahr 2019 zeigen. Dabei wurden für jede DiGA Patienten gezählt, für die eine gesicherte Diagnose aus der Indikationsliste und keine Diagnose aus der Kontraindikationsliste des DiGA-Verzeichnisses vorlag. Im Fall der Kontraindikationen wurden bereits Verdachtsdiagnosen berücksichtigt.

Fazit

Digitale Gesundheitsanwendungen, egal ob auf Rezept oder in Form von privat finanzierten, kostenpflichtigen Downloads in den einschlägigen App Stores, sind ein immenser Markt. Von Ärztinnen und Ärzten werden sie zunehmend in die Behandlungen einbezogen, während Patientinnen und Patienten sie auch im Alltag immer stärker nutzen. In dieser Gemengelage gibt es einen erheblichen fachlichen Austausch- und Beratungsbedarf, den das Zi mit dem Angebot kvappradar.de adressiert. Das Angebot des Zi ist derzeit noch im Probebetrieb und strebt im Verlauf des Jahres einen Übergang in den Regelbetrieb an.

Tab. 1: Übersicht zu DIGAs nach § 139a SGB V und Zahl von Patienten mit Indikationsdiagnose

|

Handelsname |

Alter |

Patienten (2019) |

Preis Erstverordnung |

|

velibra |

18-65 |

1.523.630 |

476 € |

|

Kalmeda mynoise |

18+ |

1.983.049 |

117 € |

|

Vivira: Rücken, Knie und Hüfte |

18+ |

14.589.123 |

240 € |

|

zanadio |

18–65 |

3.734.992 |

500 € |

|

somnio |

18–65 |

173.694 |

464 € |

|

Invirto – Therapie gegen Angst |

18+ |

686.848 |

428 € |

|

Elevida |

18+ |

265.973 |

744 € |

|

M-Sense Migräne |

18+ |

3.281.455 |

220 € |

|

Selfapys Online-Kurs bei Depression |

18–65 |

5.756.587 |

540 € |

|

Rehappy |

12–65 |

831.314 |

449 € |

|

Deprexis |

18+ |

5.652.335 |

298 € |

|

Mika |

18+ |

189.581 |

419 € |

Datenbasis: Vertragsärztliche Abrechnungsdaten 2019, Quellen: www.zi.de, www.kvappradar.de

Literatur

[1] FG Wahlen (2020). Versichertenbefragung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 2020 Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage März 2020. FGW Forschungsgruppe Wahlen Telefonfeld GmbH, Mannheim.

[2] Higgins et al. (2011) The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials BMJ 2011; 343:d5928 doi:10.1136/bmj.d5928

[3] IGES (2020). Praxis Barometer Digitalisierung 2020. Stand und Perspektiven der Digitalisierung in der vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen Versorgung. Institut für Gesundheitssystemforschung, Berlin.

[4] Zi (2020). Grafik des Monats. Juli 2020: Pandemiemanagement in Arztpraxen – deutlich mehr telefonische Beratungen und Videokonsultationen im März 2020. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, Berlin.

Kroll LE: Das Portal kvappradar.de – Informationen und Austausch zu Gesundheits-Apps. Passion Chirurgie. 2021 Mai; 11(05): Artikel 09.

Autor:in des Artikels

Weitere aktuelle Artikel

01.06.2020 Schaufenster

Schaufenster Juni 2020

Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen werden die Menschen weltweit noch lange in Atem halten. Der Informationsbedarf insbesondere auch für Chirurgen in der Klinik wie in der Niederlassung ist immens.

01.05.2020 Schaufenster

Schaufenster Mai 2020

Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen werden die Menschen weltweit noch lange in Atem halten. Der Informationsbedarf insbesondere auch für Chirurgen in der Klinik wie in der Niederlassung ist immens.

01.05.2020 Panorama

Cum statt contra – ein Plädoyer für ein Mehr an Miteinander

Die Ärzteschaft ist zerstritten! Es bekämpfen sich aber heute nicht mehr wie so oft unterschiedliche Fachdisziplinen oder Versorgungsstufen in ihren hegemonialen Ansprüchen, sondern ganze Arztgenerationen in tiefgehenden Systemfragen. Jung gegen Alt, Alt gegen Jung: Während die Einen unter dem Schlagwort „aushalten“ Stabilität, Kompetenztraining und Resilienz fordern, schwelgt der Nachwuchs eher in Teilzeitflexibilität, Babypause und der Schonung eigener Gesundheit.

22.04.2020 BDC|News

BDC|Umfrage: Die Zusammenarbeit zwischen leitenden ChirurgInnen und Klinik-Geschäftsleitungen

Nach wie vor ist die Ökonomisierung in deutschen Krankenhäusern ein wichtiger Faktor für die Kommunikation zwischen ChefärztInnen und GeschäftsführerInnen. Der wirtschaftliche Druck bestimmt das Arbeitsklima – nicht nur innerhalb der chirurgischen Abteilungen.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.