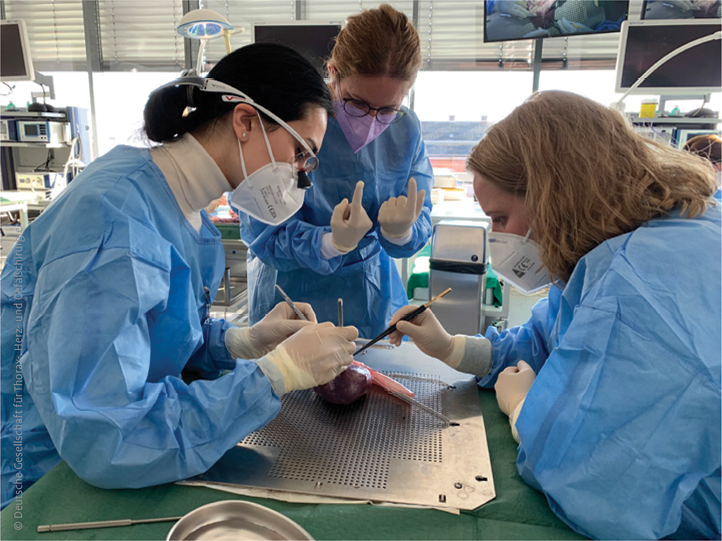

Grenzen überwinden, Horizonte erweitern war das Motto der gemeinsamen Jahrestagungen der DGTHG und DGPK Anfang des Jahres 2020. Ein Highlight: Die Interaktion mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Zur Eröffnungsfeier gab Dr. -Ing. Thomas Reiter Einblicke in die Raumfahrt. Der ESA-Astronaut war in den Jahren 1992 bis 2007 als achter Deutscher mehrfach im Weltall. In der russischen Raumstation Mir absolvierte er 1995/96 den ersten ESA-Langzeitflug überhaupt und unternahm als erster Deutscher einen Weltraumausstieg. Auch auf der ISS war er 2006 der erste europäische Langzeitflieger. Heute ist Thomas Reiter ESA-Koordinator und Berater des Generaldirektors. Im persönlichen Gespräch vertieft der Astronaut spannende Einblicke und erklärt die wissenschaftliche Forschung im Weltraum, u. a. im Kontext der Herzmedizin.

Abb. 1: DGTHG-Tagungspräsident (links) Prof. Dr. Artur Lichtenberg mit Astronaut Dr.-Ing. e.h. Thomas Reiter und DGPK-Tagungspräsident Prof. Dr. Phillip Beerbaum

Regina Iglauer-Sander: Herr Dr.-Ing. Reiter, wie wird der Körper insbesondere im Hinblick auf das Herz-Kreislaufsystem auf den Aufenthalt im Weltraum vorbereitet?

Thomas Reiter: Während der gesamten Vorbereitungszeit ist Sport ein zentraler Trainingsbestandteil. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist Grundvoraussetzung für den Aufenthalt im Weltraum. Es gilt die lateinische Redewendung Mens sana in corpore sano – ein gesunder Geist sei in einem gesunden Körper. Wir müssen mental und physisch topfit sein. Bis zum Tag des Starts gehört ergo das tägliche Sportprogramm zum Tagesablauf, meist als Kombination von Ausdauer- und Kraftsport. Aber auch das Reaktionstraining hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Während zu Beginn meiner Aus- und Vorbereitungszeit vorrangig Fußball gespielt wurde, hat sich mehr und mehr Badminton etabliert. Dieser Sport fordert eine schnelle Aktion und Reaktion, ist ideal für die Beweglichkeit und trainiert überdurchschnittlich gut die Kondition. Intensität und Abwechslung des täglichen Sportprogramms sorgen dafür, dass wir ein gut trainiertes Herz-Kreislauf-System haben, welches den überdurchschnittlichen Anforderungen gewachsen ist.

RIS: Welche Voraussetzungen müssen Astronauten insbesondere körperlich erfüllen?

TR: Wir müssen eine Vielzahl von Voraussetzungen erfüllen. Die eigentliche Vorbereitungszeit auf den Aufenthalt im Weltraum dauert zwei bis zweieinhalb Jahre. In dieser Zeit werden grundlegende Ausbildungen, wie zum Beispiel der Umgang mit den Bordsystemen, vermittelt. 18 Monate verbringen wir mit der missionsspezifischen Ausbildung unserer Aufgaben für die wissenschaftliche Tätigkeit, durchzuführende Wartungsarbeiten und den Außenbordeinsatz. Soweit der theoretische Teil. Der Aufenthalt im Weltraum bedeutet umfangreiche physiologische Herausforderungen und Veränderungen. Die Frequenz der medizinischen Untersuchungen erhöht sich, je näher wir dem Starttermin kommen. Jeder ESA-Astronaut durchläuft vor und nach seinem Aufenthalt im All verschiedene medizinische Untersuchungen im Flugmedizinischen Zentrum des Instituts für Luft- und Raumfahrt in Köln. Die entsprechenden Daten werden jeweils vor und nach einer Mission erhoben und mögliche Risiken und Einschränkungen beurteilt. Alle Untersuchungen, wie z. B. MRT-Messungen, EKG, Fitness-Tests und Augenuntersuchungen, werden methodisch mit exakt denselben Messgeräten identisch durchgeführt, damit die Daten nach der Rückkehr vergleichbar sind. Die Erhebung humanphysiologischer Daten (Baseline Data Collection = BDC) ist ein wichtiger Bestandteil des Direct Return und dient als Referenz für den Vergleich der Messungen vor, während und nach Missionen ins All. Mit anderen Worten: Wir werden vor und nach dem Aufenthalt im All permanent überprüft und getestet, damit die körperliche Leistungsfähigkeit überprüft und dokumentiert ist.

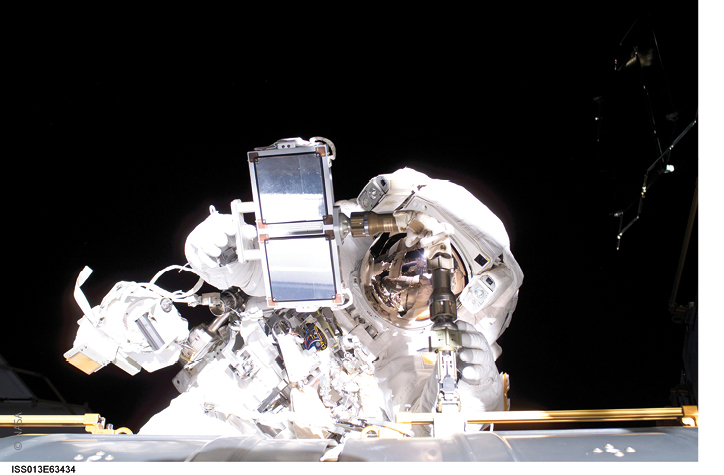

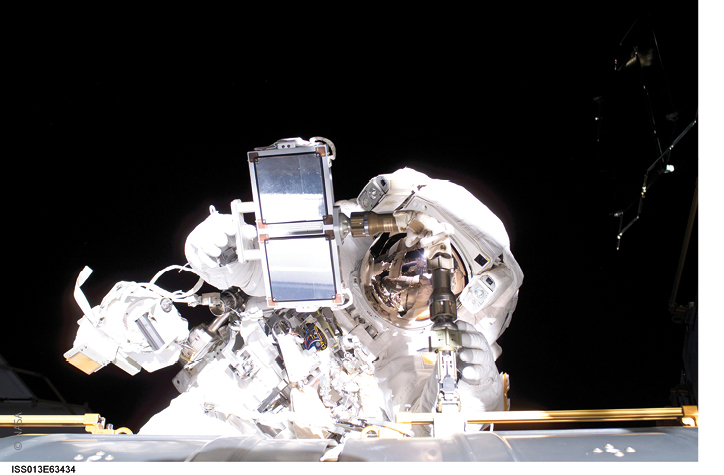

Abb. 2: Thomas Reiter war der erste ESA-Astronaut auf einer Langzeitmission auf der Internationalen Raumstation. Seine Mission Astrolab dauerte von Juni bis Dezember 2006. Hier zu sehen bei einem 54-minütigen Weltraumspaziergang, bei dem Wartungsarbeiten durchgeführt wurden.

Abb. 3: Der ESA-Astronaut Thomas Reiter, Expedition 13 Flugingenieur 2, arbeitet am 3. August 2006 während eines 54-minütigen Weltraumspaziergangs an einer Kühlleitung am S1-Fachwerk der Internationalen Raumstation. Der Weltraumspaziergang war Teil seiner Astrolab-Mission, der ersten Langzeitmission der ESA zur Station.

RIS: Darf ein Astronaut keinerlei Vorerkrankungen haben?

TR: Generell muss ein sehr guter Gesundheitszustand gegeben sein. Dazu gehört, dass es keine gravierenden Vorerkrankungen gibt. Sicherlich darf man heute mit Zahnfüllungen in den Weltraum fliegen. Auch eine korrigierende Brille darf getragen werden, wobei hier die Sehhilfe individuell zu beurteilen ist. Im Zuge der medizinischen Entwicklung und verfeinerten Diagnostik, einschließlich der bildgebenden Verfahren, sind Mediziner heute in der Lage, den Körper anders zu beurteilen als es noch vor einigen Jahren der Fall war; ein entscheidendes Sicherheitsfaktum.

RIS: Welche Voraussetzungen müssen Bewerber generell erfüllen?

TR: Bewerber kommen aus verschiedenen Disziplinen und sind oftmals diplomierte Luft- und Raumfahrtingenieure. Das Auswahlverfahren erstreckt sich insgesamt etwa über ein halbes Jahr und impliziert zahlreiche Tests, beginnend mit der psychologischen Selektion. Es folgen umfangreiche medizinische Untersuchungen in allen Disziplinen. Man wird quasi einmal komplett auf den Kopf gestellt. Circa ein Prozent aller Bewerber erfüllen die Voraussetzungen und Kriterien dieses strengen Einstellungstests. In den folgenden 18 Monaten der Grundausbildung gehören medizinische Überwachungen und Tests zum Alltag. Alle 6 bis 8 Wochen finden Untersuchungen statt. Alljährlich werden, wie bei der Fliegerei, Basis-Checks vorgenommen, wie Hör- und Sehtests, allgemeine Tauglichkeit, Blutbild etc. Die psychische und physische Tauglichkeit sind Grundvoraussetzungen für die Raumfahrt und dienen der eigenen Sicherheit und der der gesamten Crew.

RIS: Welche Maßnahmen werden auf der Weltraumstation getroffen, um den Körper –insbesondere das Herz-Kreislauf-System – fit zu halten?

TR: Sport gehört auch auf der Weltraumstation zum täglichen Programm – sieben Tage die Woche. Summa summarum werden hierfür inkl. Vorbereitung, Umziehen, Aufbau und Körperpflege ca. 2,5 Stunden brutto pro Tag veranschlagt. Das heißt, effektiv wird ca. 1,5 bis 1,75 Stunden am Tag trainiert. Ich habe meist am Vormittag und abends mein Programm absolviert. Die Kombination aus Ausdauer- und Kraftsport ist auch auf der Raumstation entscheidend. Auf einem Fahrradergometer oder Laufband – hier muss man sich vorher festschnallen wegen der Schwerelosigkeit – können wir Ausdauersport betreiben. Dank des Krafttrainers können wir heute auch statisch das Knochengerüst und die Muskeln belasten, sodass mehr Muskelmasse erhalten bleibt.

RIS: Welche körperliche Erfahrung bringt der Aufenthalt im Weltraum mit sich?

TR: Die Effekte auf den menschlichen Körper sind enorm. Doch ich muss auch sagen, dass das Gefühl der Schwerelosigkeit sehr angenehm ist und nicht belastet.

RIS: Wie wirkt sich dies insbesondere auf das Herz-Kreislauf-System aus?

TR: Das Herz hat es viel einfacher, Blut durch den Körper zu pumpen, weil in der Schwerelosigkeit kein hydrostatischer Druckgradient existiert. Als Folge wird die Regulierung des Blutdrucks „träge“. Astronauten zeigen eine sog. orthostatische Intoleranz und eine reduzierte kardiovaskuläre Kapazität. In Folge wird das Gewebe mit bis zu 30 Prozent weniger sauerstoffreichem Blut versorgt. Da man in der Schwerelosigkeit nicht mehr sein eigenes Gewicht sprichwörtlich tragen muss, kommt es zum Muskelabbau. Das betrifft auch das Herz als Hohlmuskel. Das ist ein Grund, warum unser tägliches Fitnessprogramm so wichtig ist für unsere Gesundheit.

RIS: Welche weiteren medizinischen Effekte zeigt die Schwerelosigkeit?

TR: Wie erwähnt, beginnen die Knochen zu demineralisieren. Dem wirken wir durch das Krafttraining auch entgegen. Aufgrund der Degradation des Immunsystems in der Schwerelosigkeit, müssen wir zwei Wochen vor dem Start in Quarantäne, damit eine mögliche Infektion erkannt wird, denn in der Regel dauert eine Inkubationszeit nicht länger als 14 Tage. Ein weiterer Effekt ist die Einschränkung des Gleichgewichtssinns und die Verschlechterung des Kurzzeitgedächtnisses. All diese körperlichen Effekte sind analog zum menschlichen Alterungsprozess. Die Raumstation ist daher ein idealer Ort, um Gesundheitsforschung auch in Hinblick auf die Alterung zu betreiben.

RIS: Nehmen Astronauten im Weltraum bestimmte Medikamente ein?

TR: Es gibt auf der Raumstation kein frisches Gemüse. Wir nehmen Vitaminpillen als Ausgleich zu uns. Ebenso nehmen wir ein Medikament, das die Bildung von Nierensteinen unterbindet. Die Demineralisierung der Knochen beginnt mit dem Aufenthalt im Weltraum und schreitet kontinuierlich über die gesamte Zeit im All fort, sodass vermehrt Kalzium ausgeschieden wird, was die Nieren belastet. So war es zu meiner Zeit auf der ISS im Jahr 2006. Der technische und medizinische Fortschritt findet hier immer neue und effizientere Wege zur Gesundheitserhaltung und Prävention.

RIS: Wer beauftragt die naturwissenschaftlichen/medizinischen/technischen etc. Tests und wie ist die prozentuale Aufsplittung?

TR: Der Großteil der Forschung wird über Steuergelder finanziert. Die Forschungsteams arbeiten institutionell übergreifend, aber auch konkret für zum Bespiel das Max-Planck-Institut, die Charité oder auch Medizinproduktehersteller. Wir könnten ca. 30 Prozent der Ressourcen für weitere industrielle Kunden nutzen. Der Markt öffnet und entwickelt sich dahingehend. Die internationale Raumstation wird weltweit von mehr als 100 Ländern genutzt, entsprechend braucht es eine faire Splittung. Die Europäische Weltraumorganisation ESA forscht zu einem weiteren Spektrum, das nahezu gleichmäßig aufgeteilt wird: 20 Prozent Medizin, 20 Prozent Physik, 20+ Prozent Biologie und Biotechnologien, sowie 20+ Prozent für neue Technologien. Die restlichen Prozentpunkte werden für Forschungsprojekte von Schulen und Universitäten bereitgehalten. Forschungsvorschläge werden hier ausgewertet, damit Duplizierungen vermieden werden. Die gleichmäßige Austeilung der Bereiche erlaubt uns ein ausgewogenes Arbeiten. Es gibt Länder, die einen klaren Schwerpunkt definiert haben. Japan beispielsweise forscht zu 60 bis 80 Prozent im Bereich Biologie und Biotechnologie.

RIS: Welche Erkenntnisse konnten für das Immunsystem gewonnen werden, zum Beispiel für die Transplantation im Kontext zu Immunsuppressiva?

TR: In den westlichen Industrieländern leiden rund 20 Prozent der Bevölkerung an Autoimmunerkrankungen wie Allergien oder Morbus Chron. Der Weltraum ist ein idealer Ort zur Erforschung des Immunsystems und zum Verständnis der Abläufe der körpereigenen Abwehr. Die Immunmechanismen sind in der Schwerelosigkeit gedämpft und sehr verlangsamt, da die Aktivierung der Immunzellen unterdrückt wird. Dadurch lassen sich Funktionsabläufe besser untersuchen. Die Forschung an Bord der ISS hat zur Entwicklung einer neuartigen Behandlung gegen solche Autoimmunerkrankungen beigetragen.

RIS: Stichwort Human Emulation System; erklären Sie bitte kurz „personalisierte Organ-Chips“.

TR: Das Ziel des „Human Emulation Systems“ ist es, eine Organ-on-Chip-Technologie zu entwickeln. Die Organ-Chips, basierend auf körpereigenen Stammzellen des Menschen, sollen es möglich machen, die Wirkung von neu entwickelten Medikamenten systemisch in einem humanen Modell zu testen und zu überprüfen. Für Transplantierte würde dies zum Beispiel bedeuten, dass im Vorfeld getestet werden könnte, welches immunsuppressives Medikament in welcher Dosierung für den Patienten das geeignetste ist. Auch könnte vor einer Operation bereits festgestellt werden, wie die Reaktion auf ein bestimmtes Medikament ist. Diese Entwicklung ist noch in einem frühen Stadium. Ziel wird es sein, aus Stammzellen eines individuellen Patienten personalisierte Organ-Chips für ein weites Spektrum individualisierter Gesundheitsanwendungen zu entwickeln. Auf der ISS erforschen wir hierzu die Kapillarströmungen, welche im Kontext des verlangsamten Immunsystems ebenfalls eingeschränkt sind. Von besonderer Bedeutung ist auch die Funktion von Proteinen. Als Botenstoffe koordinieren sie innerhalb des Immunsystems gezielte Angriffe auf Keime, die schon in die Köperzellen eingedrungen sind. Proteinketten sind fragil, aber in der Schwerelosigkeit stabiler und daher besser zu beobachten.

RIS: Welche weiteren neuen Forschungsansätze gibt es für die Herzmedizin?

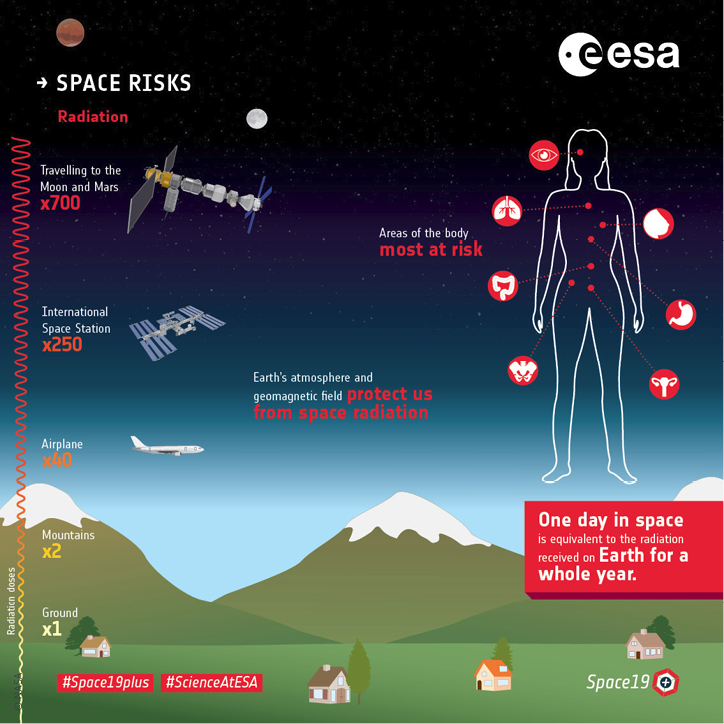

TR: Im letzten Jahr erhielt Emiliano Bolesani von der Medizinischen Hochschule Hannover den ersten Preis der Sommerschule zur kosmischen Strahlenforschung. Bolesani wollte herausfinden, wie Herzzellen pathophysiologisch reagieren, wenn sie kosmischer Strahlung ausgesetzt sind. Der Wissenschaftler nutzte für die Kultivierung Stammzellen von Herzgewebestrukturen. Diese sollen auf der Empfängerseite des Teilchenbeschleunigers im GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt platziert werden. Die Innovation dieses Ansatzes besteht in der Verwendung von Herz-Mikrogeweben, um die Zellzusammensetzung des menschlichen Herzens nachzuahmen. Bolesani erforscht, welche Zellarten – Kardiomyozyten, Endothelzellen, glatte Muskulatur oder Fibroblasten – am anfälligsten für durch Strahlung hervorgerufene Schädigungen sind, und will herausfinden, wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Die dabei generierten Daten tragen zum Aufbau eines analytischen Modells bei, mit dem vorhergesagt werden kann, wie Zellen miteinander interagieren, wenn sie Strahlung ausgesetzt sind. Diese Forschung hat direkte Auswirkungen auf die Begrenzung unerwünschter Nebenwirkungen auf das Herz-Kreislauf-System nach einer Strahlentherapie.

Das Vorgehen ließe sich zukünftig auch auf andere Organe ausweiten. Dies dient nicht nur dem Schutz der Astronauten im Weltall. Künftig sollen Astronauten vor und nach dem Raumflug Stammzellen entnommen werden, die dann miteinander verglichen werden können. Gewebe und Organe könnten dann in vitro gezüchtet und im Strahl eines Teilchenbeschleunigers platziert werden, um zu sehen, wie sie auf diese simulierte kosmische Strahlung reagieren. So kann diese Studie Aufschluss darüber geben, welche zellulären und molekularen Mechanismen der individuellen Reaktion auf kosmische Strahlung zugrunde liegen. Die Untersuchungen des Herz-Kreislauf-Systems nach einer Strahlentherapie sind relevant für die Herzmedizin, aber auch die Onkologie.

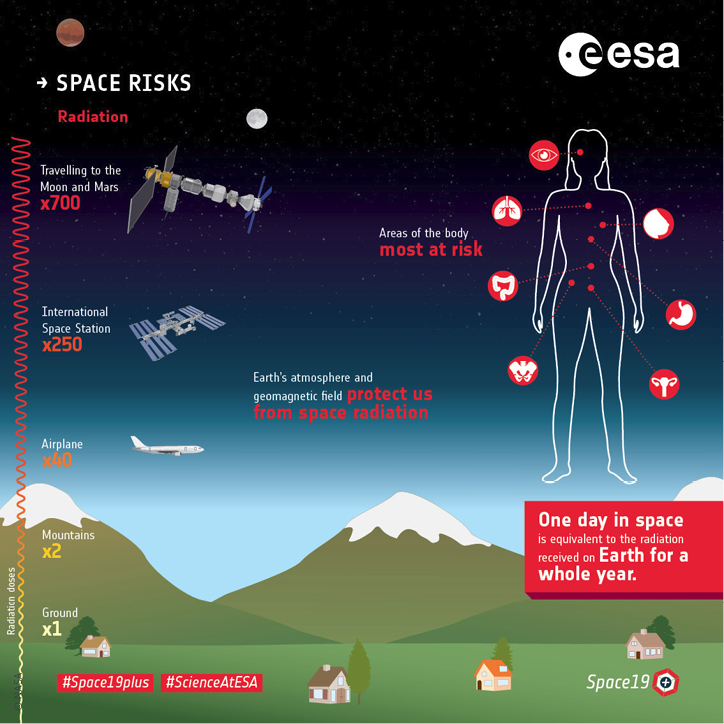

Abb. 4: Kosmische Strahlung kann das Krebsrisiko bei Langzeitmissionen erhöhen. Schäden am menschlichen Körper erstrecken sich auf Gehirn, Herz und das Zentralnervensystem und bilden die Grundlage für degenerative Erkrankungen. Ein höherer Prozentsatz der früh einsetzenden Katarakte wurde bei Astronauten berichtet. Das Magnetfeld und die Atmosphäre der Erde schützen uns vor dem ständigen Beschuss mit galaktischen kosmischen Strahlen – energetischen Teilchen, die sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit fortbewegen und in den menschlichen Körper eindringen. Eine zweite Quelle für Weltraumstrahlung sind unvorhersehbare Sonnenpartikelereignisse, die in kurzer Zeit hohe Strahlungsdosen abgeben und zu einer „Strahlenkrankheit“ führen, sofern keine Schutzmaßnahmen getroffen werden.

RIS: Wie und wann erhält der Auftraggeber die Testergebnisse?

TR: Der aktuelle Status-quo-Bericht sowie die Übermittlung von Forschungsergebnissen werden in „Echtzeit“ vorgenommen. Der Austausch funktioniert auch auf der Raumstation gut, da wir mittlerweile über gute Kommunikationssysteme verfügen. Finale Analysen, Aufbereitungen und Dokumentationen finden dann nach Abschluss des Aufenthaltes im Weltraum statt.

Abb. 5: ESA-Astronaut Thomas Reiter arbeitet mit Probenröhrchen im Zvezda-Servicemodul der Internationalen Raumstation.

RIS: Welche Einschränkungen gibt es während des Aufenthaltes?

TR: Der Aufenthalt im All ist trotz Schwerelosigkeit kein „Spaziergang im Park“: begrenzter Raum in technischer Umgebung. Allerdings entschädigt der Ausblick. Rund 30 Prozent der täglichen Arbeit besteht aus Bedienung und Wartung der Bordsysteme und Dokumentation der Forschungsergebnisse – sieben Tage die Woche. Wie bereits dargestellt, gehört auch der tägliche Sport zum Programm.

RIS: Wie halten Sie Kontakt zu Ihrer Familie?

TR: Die Kommunikation ist heute gut gelöst, sodass ich von der ISS jede beliebige Telefonnummer wählen kann, sofern Verbindung zum geostationären Satelliten besteht, was für die überwiegende Zeit eines Orbits der Fall ist. Am Wochenende gibt es eine Videokonferenz mit der Familie. Das war nicht immer so. Auf der russischen Raumstation Mir konnten wir nur einmal in der Woche Verbindung aufnehmen; Videoschaltungen waren nur zur russischen Kontrollzentrale möglich, bei der sich dann die Familie einfinden musste – also keine sehr private Atmosphäre.

RIS: Wie lange dauert es nach dem Weltraumaufenthalt, bis der Körper sich wieder „angepasst“ hat?

TR: Direkt nach der Landung, also mit Einwirkung der Schwerkraft auf den Körper, beginnt die Anpassung. Man muss sich zunächst wieder daran gewöhnen, wie schwer der eigene Körper ist. Auch die Effekte auf den Gleichgewichtssinn wirken stark nach. Man kann nach der Landung zwar stehen und auch gehen, aber nicht parallel den Kopf drehen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Einen Walzer würde ich nach Landung nicht tanzen wollen und können. Nach zwei Wochen hat sich auch die Regulierung des Blutdrucks regeneriert und nach ca. sechs Wochen hat man sein Fitness-Level wie vor dem Start wieder erreicht. Die Remineralisierung der Knochen dauert am längsten und nimmt die gleiche Zeitspanne in Anspruch, die man im Weltraum verbracht hat. Natürlich war man im All auch einer Strahlung ausgesetzt, die zu Gendefekten geführt hat, welche aber nur marginal sind und weitgehend ausgeglichen werden. Ich würde sagen, nach sechs bis acht Wochen funktioniert der Körper wieder „normal“.

RIS: Was fasziniert Sie an Ihrem Beruf? Was ist herausfordernd?

TR: Als ich elf Jahre alt war, habe ich wie Millionen andere Menschen verfolgt, wie Neil Armstrong die ersten Schritte auf den Mond gemacht hat. Ich war fasziniert; Feuer und Flamme und wusste: Das will ich auch machen. Astronaut werden – ja, das war ein Kindheitstraum. Mit 14 Jahren machte ich den Segelflugschein, nach dem Abitur studierte ich Luft- und Raumfahrttechnik. Mir war bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit, jemals in das All zu fliegen, praktisch gleich Null war. Es war ein langer Weg bis zur Raumstation. Der erste Blick vom Orbit auf die Erde ist kaum zu beschreiben und unvergesslich. Ich habe realisiert: Mensch, jetzt bist du tatsächlich im All – ein unbeschreibliches Gefühl. Die Kombination aus Schwerelosigkeit, also Körperlosigkeit, und Ausblick auf die Erde ist faszinierend, fast euphorisierend. 90 Minuten dauert ein Orbit. Man kann Europa mit einem einzigen Blick überschauen – aus 400 Kilometern Entfernung. Gleichzeitig wurde ich mir der Verletzlichkeit des Ortes bewusst. Die Atmosphäre erscheint hauchdünn und zeigt sich in verschiedenen Blautönen, welche die Fragilität nur noch mehr unterstreichen. Man erkennt die riesigen Rodungsflächen Südamerikas und die Rauchfahnen der Waldbrände bis in die Atmosphäre hinein. Die täglichen Nachrichten lesen sich im All anders … Mir wurde da oben nochmals klar, dass wir alle an einem Strang ziehen müssen, um unsere Probleme zu lösen.

Weitere Informationen unter www.dgthg.de und unter www.esa.int.

Das Interview führte: Regina Iglauer-Sander

HIER geht´s zur Novemberausgabe der PASSION CHIRURGIE

Iglauer-Sander R: Raumfahrt relevant für die Erforschung von Herz-Kreislauferkrankungen. Passion Chirurgie. 2020 November; 10(11): Artikel 09.