Seit der Veröffentlichung des Berichtes „To Err Is Human: Building a Safer Health System“ [1] im Jahr 1999 ist das Thema Patientensicherheit von Jahr zu Jahr bedeutender geworden. Gesetzgeber, nationale und internationale Organisationen und auch Patientenorganisationen stellen immer weitere Anforderungen an ein klinisches Risikomanagement, sie wollen damit die größtmögliche Patientensicherheit erreichen. Gesundheitseinrichtungen – ambulante wie stationäre – stehen vor der Herausforderung, dem nachzukommen. Erschwerend ist dabei, dass sich Verantwortliche zur Umsetzung des Risikomanagements immer wieder mit neuen Begrifflichkeiten und Modellen auseinandersetzen und dabei vielleicht sogar bewährte Praktiken in Frage stellen müssen.

Dieser Artikel befasst sich mit den Konzepten Safety-I und Safety-II. Der Psychologe und Professor für Patientensicherheit Erik Hollnagel hat diese Begriffe mit seiner Veröffentlichung „From Safety-I to Safety-II: A White Paper“ im Jahr 2015 eingeführt. Das Whitepaper über die Vergangenheit und die Zukunft des Sicherheitsmanagements hat er zusammen mit zwei weiteren Experten für Patientensicherheit ausgearbeitet, seinen Kollegen Robert L. Wears, Professor für Notfallmedizin, und Jeffrey Braithwaite, Professor für Gesundheitssystem-Forschung (Health System Research).

Safety-I: die Fehler analysieren

Im Wörterbuch wird Sicherheit unter anderem als „höchstmögliches Freisein von Gefährdungen“ [2] definiert. Diese Definition entspricht grundsätzlich dem Safety-I-Ansatz: Das Fehlen von unerwünschten Ereignissen, also Zwischenfällen, Unfällen oder Verletzungen, ist gleichzusetzen mit Sicherheit. Anders gesagt, das Fehlen beziehungsweise das Freisein von Risiken bedeutet, dass ein hohes Maß an Sicherheit besteht. Bei der Anwendung von Safety-I wird Sicherheit indirekt durch das Fehlen von Negativem gemessen. Der Fokus liegt auf dem entstandenen Fehler beziehungsweise dem eingetretenen Ereignis. Eine Reaktion findet erst nach Eintreten eines unerwünschten Ereignisses statt [3].

Viele herkömmliche Instrumente des klinischen Risikomanagements arbeiten nach dem Safety-I-Ansatz, zum Beispiel das Critical Incident Reporting System (CIRS) oder jedwede Art von Fallanalysen (M&M-Konferenzen, London Protokoll, FMEA). Diese Instrumente zielen auf die Ursachenanalyse eines Ereignisses ab, um mögliche Sicherheitsmaßnahmen abzuleiten. Hierdurch soll das Ereignis einmalig bleiben und die Wahrscheinlichkeit, dass ein gleiches oder ähnliches Ereignis auftritt, so gering wie möglich gehalten werden. Ein weiteres Merkmal von Safety-I ist, dass Prozessabläufe mit schriftlichen Vorgaben erstellt und befolgt werden müssen, um auf diese Weise Patientensicherheit herzustellen beziehungsweise unerwartete Ereignisse zu vermeiden. In unserer Beratungstätigkeit zeigt sich, dass im deutschen Gesundheitswesen überwiegend der Safety-I-Ansatz verfolgt wird.

Safety-II: aus Erfolg lernen

Der Safety-II-Ansatz konzentriert sich auf die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Hier werden Möglichkeiten gesucht, wie Mitarbeitende sich an Belastungen, Herausforderungen und Unerwartetes anpassen können und wie sie dabei ihre Aktivitäten synchronisieren können, um Konflikte zu lösen und gemeinsame Ziele zu erreichen. Safety-II ermöglicht den Mitarbeitenden, ein dynamisches – nicht starres, festgeschriebenes – Streben nach Sicherheit und Effektivität. Das ist gerade vor dem Hintergrund konkurrierender Ziele, begrenzter Ressourcen und Arbeitsdruck hilfreich [4].

Im Gegensatz zu Safety-I verfolgt Safety-II einen proaktiven Ansatz. Negativen Ereignissen soll vorgebeugt werden. So kann eine qualitativ hochwertige Versorgung gewährleistet werden, auch – oder gerade – wenn es Druck und konkurrierende Anforderungen gibt. Aufgrund der Komplexität des Gesundheitswesens und der Interdisziplinarität bei der Versorgung der Patientinnen und Patienten haben sich die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen eine hohe Flexibilität erworben. Hollnagel sagt: In einem komplexen adaptiven System, wie es das Gesundheitssystem ist, sind es die Mitarbeitenden, die „die Dinge zum Funktionieren bringen“, und zwar, indem sie Probleme lösen und sich an die Belastungen in ihrer Umgebung anpassen. Dieser Resilienz – also der Widerstandsfähigkeit der Mitarbeitenden gegenüber Störungen – wird im Safety-II-Ansatz große Bedeutung beigemessen [5].

Safety-II legt das Augenmerk auf das Erkennen, wie und warum Dinge richtig und nicht falsch laufen. An dieser Stelle ist grundsätzlich festzustellen: Es laufen viel mehr Dinge positiv als negativ. Jedoch darf die Kommunikation der positiven Ereignisse beziehungsweise Ergebnisse nicht vernachlässigt werden. Denn dadurch wird eine positive Verstärkung bei den Mitarbeitenden erzielt.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Der Safety-II-Ansatz konzentriert sich auf die Dinge, die richtig laufen, und stellt sicher, dass weiterhin so viel wie möglich richtig läuft. Dabei legt der Safety-II-Ansatz sein Augenmerk auf die Ressource Mensch. Er ist der wesentliche Erfolgsfaktor einer Organisation in Hinsicht auf Flexibilität und Belastbarkeit. Prozessabläufe und schriftliche Vorgaben nimmt er nicht starr hin, sondern kann sie an die Situation anpassen [6, 7].

Tab. 1: Unterschiede von Safety-I und Safety-II6 [7]

|

Safety-I |

Safety-II |

|

|

Definition von Sicherheit |

Es dürfen so wenige Dinge wie möglich schiefgehen. |

So viele Dinge wie möglich sollen gut laufen. |

|

Sicherheits-Management-Prinzip |

Reaktives System: Man reagiert, wenn etwas vorgefallen ist oder wenn ein inakzeptables Risiko identifiziert wurde. |

Proaktives System: Man antizipiert kontinuierlich – man ahnt, nimmt vorweg – Entwicklungen und Ereignisse und geht damit um. |

|

Unfall- Untersuchung |

Unfälle sind das Ergebnis von (menschlichen) Fehlern und Funktionsversagen. Die Unfallanalyse soll diese Defizite aufdecken. |

Prozesse laufen grundsätzlich auf die gleiche Weise ab, unabhängig vom Ergebnis. Die Unfallanalyse soll helfen zu verstehen, wie Dinge meistens richtig ablaufen, um zu erklären, warum sie manchmal schiefgehen. |

|

Bedeutung des »Faktors Mensch« |

Menschen werden mehrheitlich als Gefahr angesehen oder für schuldig befunden. |

Menschen sind eine Ressource, die für die Flexibilität und Resilienz des Systems unerlässlich ist. |

Welches ist das geeignetere System?

„Safety-I ist die Minimierung des Schlechten und Safety-II die Maximierung des Guten.“ [8] Dieses Zitat aus einer Buchkritik macht deutlich, dass die Systeme Safety-I und Safety-II nicht in Konflikt miteinander stehen – sie ergänzen sich. Ziel ist eine gelebte Sicherheitskultur.

Die herkömmlichen Instrumente des Risikomanagements können weiterhin verwendet werden, allerdings mit neuer Ausrichtung. Beispielsweise sollten die Mitarbeitenden motiviert werden, im Fehlermeldesystem CIRS nicht nur kritische Ereignisse oder Beinahe-Fehler zu melden, sondern über dieses System auch positive Rückmeldungen zu geben. Gleiches gilt für M&M-Konferenzen. Warum? Weil es wichtig ist, über den Arbeitsalltag zu sprechen und positive Ergebnisse aufzuzeigen. Das ist deswegen wichtig, weil die menschliche Natur so angelegt ist, sich eher auf die negativen Dinge zu konzentrieren als auf die positiven.

Prozessorganisation bekommt mit dem Safety-II-Ansatz eine neue Bedeutung, man möchte fast von einem „agilen Vorgehen“ sprechen. Aber auch neue Instrumente wie „Learning from Excellence“, Storytelling, das Lernen von allen Ereignissen und Sicherheitsgespräche sind in den Methodenkoffer des Risikomanagements aufzunehmen [9].

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man sagen, dass Einrichtungen im Gesundheitswesen die Patientensicherheit steigern können, wenn die Ansätze Safety-I und Safety-II gemeinsam angewendet werden. Zudem hat die Kombination einen ökonomischen Vorteil, da die Kosten von Komplikations- und Fehlbehandlungen erheblich reduziert werden können – laut OECD-Studie [10] aus dem Jahr 2017 liegen diese bei 15 Prozent der Gesamtausgaben.

Die Herausforderung wird bei der Umsetzung des Safety-II-Ansatzes in der Stärkung der Resilienz von Mitarbeitenden und somit im Aufbau von widerstandsfähigen Teams liegen. Denn zur Stärkung der Resilienz bei den Mitarbeitenden ist das Vertrauen der Führungskraft gegenüber den Angestellten unabdingbar.

Die wahrscheinlich größere Herausforderung besteht deshalb in der positiven Kommunikation der Führungskräfte mit den Mitarbeitenden. Denn im deutschen Gesundheitswesen herrschen immer noch überwiegend starre und ausgeprägte Hierarchieebenen vor. Der Ausbau der Interdisziplinarität und der Respekt vor dem Gegenüber müssen zwingend gefördert werden. Der Abbau von Hierarchieebenen wird sich positiv auf die Umsetzung des Safety-II-Ansatzes auswirken.

Quellen

[1] To Err Is Human: Building a Safer Health System, Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, Molla S. Donaldson, Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America, Washington (DC): National Academies Press (US); 2000.

[2] https://www.duden.de/rechtschreibung/Sicherheit, Letzter Zugriff: 22.04.2020.

[3] Hollnagel, E.; Wears, R.L; Braithwaite, J., „From Safety-I to Safety-II: A White Paper“, First published in 2015 by the Authors printed and bound.

[4] http://resiliencecentre.org.uk/fact-sheets/safety-i-and-safety-ii/, Letzter Zugriff: 27.04.2020.

[5] Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., „Managing the unexpected: assuring high performance in an age of complexity“, San Francisco: Jossey-Bass; 2001.

[6] Hollnagel, E., „A tale of tool safeties, Nuclear Safety and Simulation“, Vol. 4, Number 1, March 2013.

[7] Staendera, S., Kaufmann, M., Sicherheitsmanagement 2015: „Von ‚Safety-I‘ zu ‚Safety-II‘“, Schweizerische Ärztezeitung – Bulletin des Médecins Suisses – Bollettino dei Medici Svizzeri 2015; 96 (5): 154–157.

[8] www.mindtherisk.com/literature/81-uk-safety-i-and-safety-ii-the-past-and-future-of-safety-management-by-erik-hollnagel, 27.04.2020, eigene Übersetzung.

[9] Glaister, K., „Safety-I and Safety-II – Sharing Outstanding Excellence (SOX) “, Salisbury NHS Foundation Trust, 2017 (www.wessexahsn.org.uk/img/projects/Safety%201%20Safety%202%20August%202017.pdf, Letzter Zugriff: 27.04.2020).

[10] OECD-Studie „The Economics of Patient Safety“, vorgestellt am „Second Global Ministerial Summit on Patient Safety“, 2017, Bonn.

Manig-Kurth, N: Sicherheitsmanagement: Mit dem Unerwarteten umgehen. Die Konzepte Safety-I und Safety-II unter der Lupe. 2020 September, 10(09): Artikel 04_04.

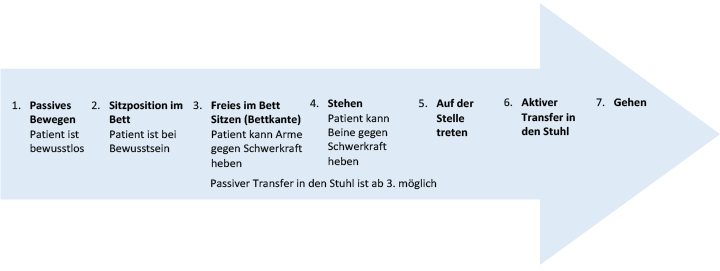

Immobilität/Bettruhe fördert Sekundärkomplikationen wie Dekubitalulzera, Thrombose, Pneumonie, Kontrakturen und Verwirrtheitszustände (Delir). Eine der häufigsten Sekundärkomplikationen bei Patienten auf der Intensivstation ist die Muskelatrophie. Morris et. al. nehmen Bezug auf Studien, die gezeigt haben, dass der Muskelkraftverlust eines Patienten pro Tag bei fünf bis sechs Prozent liegt. Hat der Patient zusätzlich eine kritische Erkrankung, z. B. eine Sepsis, ist der Verlust noch drastischer.

Immobilität/Bettruhe fördert Sekundärkomplikationen wie Dekubitalulzera, Thrombose, Pneumonie, Kontrakturen und Verwirrtheitszustände (Delir). Eine der häufigsten Sekundärkomplikationen bei Patienten auf der Intensivstation ist die Muskelatrophie. Morris et. al. nehmen Bezug auf Studien, die gezeigt haben, dass der Muskelkraftverlust eines Patienten pro Tag bei fünf bis sechs Prozent liegt. Hat der Patient zusätzlich eine kritische Erkrankung, z. B. eine Sepsis, ist der Verlust noch drastischer.