Die onkologische Chirurgie unterscheidet sich im Wesentlichen von den anderen chirurgischen Teilbereichen durch ihre Multidisziplinarität sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie. Zur bildgebenden und funktionellen Diagnostik kommen die morphologisch-pathologische Beurteilung der Tumorart sowie das Staging hinzu. Bei der Entscheidung, welche Behandlung jeweils die optimale ist, fällt in vielen Fällen die Wahl auf die klassische Trias Stahl-Strahl-Chemo. Die Instrumentarien dazu liegen heute in verschiedenen Händen, was dazu führt, dass das Behandlungsergebnis maßgeblich von der Abstimmung der 01einzelnen Experten untereinander beeinflusst wird.

Gerade dieser Aspekt, die richtige Einschätzung von Stärken und Grenzen der angebotenen Therapiemöglichkeiten, ist bei gerichtlichen Auseinandersetzungen immer wieder Diskussionsgegenstand.

Casus

Geschildert wird hier der Fall einer Operation, die zu Beginn der 1990er Jahre stattgefunden hat. Nach längerer gerichtlicher Auseinandersetzung, die mehrere Instanzen durchlief, ergeht das abschließende Urteil erst 2008.

Hergang

In der Klinik A, einer anerkannten Lungenfachklinik, wird bei einer Patientin die Punktion eines zervikalen Lymphknotens vorgenommen. Das Ergebnis erhärtet die Verdachtsdiagnose eines Morbus Hodgkin Lymphoms mit mediastinaler Tumormasse. Da Klinik A nicht über ausreichende strukturelle Möglichkeiten verfügt, überweist der behandelnde Arzt die Patientin zur weiteren Abklärung in die thorax-chirurgische Abteilung der Klinik B.

Statt der beauftragten diagnostischen Thorakotomie erfolgt dort eine vollständige Resektion des faustgroßen Mediastinaltumors – unter Inkaufnahme der Resektion des Nervus phrenicus, des Nervus laryngeus recurrens, eines Teils des Herzbeutels sowie des linken Lungenoberlappens. Der Eingriff wird vorgenommen, ohne dass im Vorfeld eine weitere Ausbreitungsdiagnostik erfolgte und ohne dass ein weiterer Spezialist konsultiert wurde.

Nach der Operation tritt im linken Arm der Patientin eine Thrombose auf. Des Weiteren entwickelt sich eine Stimmbandlähmung. Zudem leidet die Klägerin postoperativ unter einer chronischen Bronchitis sowie einem Pilzbefall, der sich über große Teile des Oberkörpers erstreckt.

Rechtsstreit

Im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens bei der Gutachterkommission der Ärztekammer kommt der Sachverständige zu dem Ergebnis, dass die Operation unnötig gewesen sei und die daraus resultierenden Beschwerden der Klägerin – eine Verminderung der Lungenfunktion, eine vermehrte Infektionsneigung und eine Stimmbandverletzung – somit vermeidbar gewesen wären.

Die Patientin verklagt daraufhin das Krankenhaus B. Auch der vom Gericht bestellte Sachverständige kommt zu dem Schluss, dass es keine medizinische Indikation für die Operation gegeben habe. Zudem sei der Eingriff insgesamt fehlerhaft verlaufen. Ein Hodgkin Lymphom sei in 80 % der Fälle durch Chemotherapie heilbar. Das gewählte Operationsverfahren sei in derartigen Fällen in keiner Weise gerechtfertigt. Chirurgische Eingriffe hätten bei diesem Krankheitsbild keine Aussicht auf Heilungserfolg.

Urteil

Die Richter werten das Vorgehen des Operateurs, der bei der Verdachtsdiagnose Morbus Hodgkin statt der gebotenen kombinierten Chemo- und Strahlentherapie eine maximalinvasive Operation vornahm, als groben Behandlungsfehler. Der Patientin wird neben einem Schmerzensgeld in Höhe von 60.000 Euro der Ersatz aller zukünftigen materiellen und immateriellen Schäden zugesprochen, welche auf die fehlerhafte Operation zurückzuführen sind.

Der Fall wirft die Frage auf, ob Patientinnen und Patienten heute, vor dem Hintergrund des modernen, multidisziplinären Behandlungsansatzes, vor derartigen Fehlbehandlungen geschützt sind.

Aspekte zu multidisziplinären Tumorkonferenzen

In der onkologischen Behandlung wird die multidisziplinäre Zusammenarbeit, besonders in den vergangenen Jahren, systematisch vorangetrieben. Zertifizierungsverfahren (OnkoZert) unterstützen das Bestreben, die Behandlungsweise zu strukturieren und zu kontrollieren.

Fachverbände und Ärztevertreter befürworten diese Entwicklung. Man geht davon aus, dass dieses Verfahren der multidisziplinären Entscheidungsfindung zu einer gezielteren Patientenversorgung führt und das Risiko einer Fehlbehandlung verringert.

Die European Partnership Action Against Cancer Consensus Group hat hierzu zum Jahresbeginn ein Statement veröffentlicht. In dem heißt es, dass der Förderung der Arbeit in multidisziplinären Teams ethische Priorität einzuräumen sei [1]. Borras et al. definieren in dieser Erklärung multidisziplinäre Teams als „Allianz“ von Medizinern und anderen, am onkologischen Behandlungsprozess beteiligten Mitarbeitenden. Der Behandlungsansatz dieser Allianzen ist auf evidenzbasierte Entscheidungen und auf eine koordinierte Patientenversorgung während des gesamten Behandlungsverlaufs ausgerichtet. Dabei werden die Patientinnen und Patienten fortlaufend ermutigt, eine aktive Rolle bei ihrer Behandlung einzunehmen.

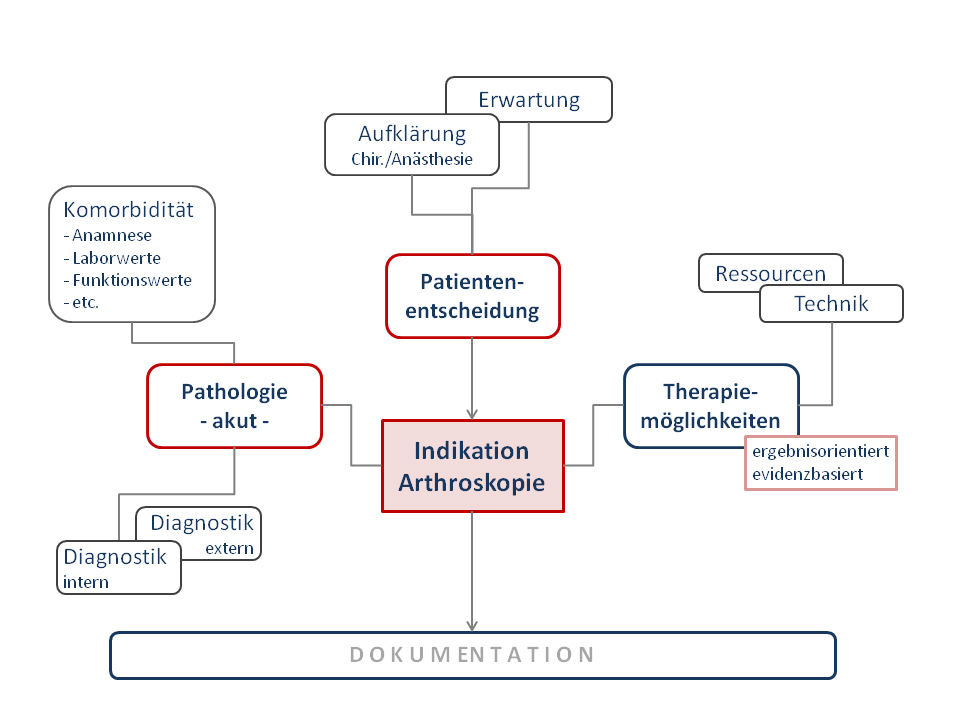

Die Autoren postulieren, dass es einen deutlichen Wandel zu verzeichnen gebe, weg von der pathologiegesteuerten Behandlung, hin zu einer Versorgung, welche die zu behandelnden Personen in den Mittelpunkt stelle. Therapieentscheidungen würden zunehmend unter Heranziehung zusätzlicher Daten getroffen. So würden etwa die psychosoziale Situation, die vorhersehbare Lebensqualität, die vorhandenen Begleiterkrankungen oder auch die Erwartungshaltung der Erkrankten berücksichtigt. Dieser Behandlungsansatz basiert auf einem Patient-Arzt-Verhältnis, bei dem Ersterem die Rolle eines kompetenten und eigenverantwortlichen Partners zuteilwird [2].

Dass die multidisziplinäre Teamarbeit von vielen Akteuren in der (onkologischen) Chirurgie befürwortet wird, heißt nicht, dass man die propagierte Arbeitsweise nicht kritisch hinterfragen darf. Immerhin erfordert ein solches Zusammenspiel der Handelnden einen hohen organisatorischen Aufwand, ist zeitintensiv und bindet Ressourcen, wird doch der Fortgang der individuellen Behandlungspläne nach den Agenden der Teams ausgerichtet.

Keating et al. etwa konnten bei ihren Untersuchungen im Jahr 2013 keinen positiven Einfluss von Tumorkonferenzen auf die Behandlungsqualität und das Resultat von Tumorbehandlungen nachweisen [3]. Die Autoren hatten die Daten von 138 medizinischen Zentren der Veterans Affairs analysiert, die im Zeitraum von 2001 bis 2004 an der Behandlung von Tumoren (hämatologische Tumore sowie Tumore im Kolorektalbereich und im Bereich von Brust, Lunge und Prostata) beteiligt waren. In ihrer Veröffentlichung von 2013 erwähnen Keating et al. u.a. eine US-amerikanische, nationale Studie, laut derer in den 1990er Jahren bereits in 1.700 US-Krankenhäusern Tumorkonferenzen etabliert waren [4]. Gemäß dieser Studie wurden monatlich mehr als 50 Arztstunden der Teilnahme an Tumorkonferenzen zugeschrieben.

Obwohl sie keine eindeutige Korrelation der Konferenzen zum Behandlungsergebnis nachweisen konnten, räumen die Autoren ein, dass die Aussagekraft ihrer Studie beschränkt sei, da keine Aussagen zur Arbeitsweise der Tumorkonferenzen – weder zur Struktur noch zur Häufigkeit der Treffen – gemacht werden konnten. Die Autoren konstatieren daher, dass Tumorkonferenzen nur so gut oder so schlecht arbeiteten, wie die strukturellen und funktionellen Gegebenheiten dies erlaubten.

Shah et al. präsentierten 2013 auf der Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft der Gastroenterologen die Ergebnisse einer Meta-Analyse zur Effektivität von Tumorkonferenzen [5]. Die verfügbare Literatur weist hierzu aus, dass Tumorkonferenzen häufig nicht wöchentlich stattfänden und dass zentrale Entscheidungsträger oft nicht an den Besprechungen teilnähmen.

Nichtsdestoweniger beurteilten die ärztlichen Mitarbeitenden der Chirurgie die Arbeit in multidisziplinären Tumorkonferenzen im Allgemeinen als nützlich. Die Therapieentscheidung würde damit zunehmend mit geeigneter Bildgebung und pathologischen Befunden untermauert und orientiere sich an den aktuellen klinischen Empfehlungen und Richtlinien.

Die Autoren der Meta-Analyse weisen zudem darauf hin, dass die Arbeit in Tumorkonferenzen mit einem verbesserten MRI/TRUS-Einsatz zum lokalen Staging in Korrelation steht. Zusätzlich wurden ähnliche Zusammenhänge gesehen bezüglich der Reduktion von positiven Resektionsrändern und einer verbesserten Überlebensrate (plus drei Jahre).

Van Hagen et al. berichteten 2013 über die Resultate einer prospektiv durchgeführten Studie, die gezeigt hatte, dass ein Drittel der Behandlungspläne von Patientinnen und Patienten mit Tumoren des oberen Gastrointestinaltrakts nach der Tumorkonferenz geändert wurde. In den meisten Fällen wurde die Art der Behandlung abgeändert [6]. Die Anpassungen erfolgten in der Regel aufgrund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse, zusätzlicher klinischer Daten oder korrigierter Befunderhebung. In 6,4 % der Fälle wurde die Behandlungsintention (kurativ versus palliativ) revidiert. Tumorkonferenzen boten die Gelegenheit, aktuelles Wissen zu kommunizieren und zu vernetzen.

Sarff et al. untersuchten bereits 2008 den Nutzen von multidisziplinären Tumorkonferenzen für die Weiterbildung der Teilnehmenden [7]. In der vorliegenden Untersuchung wird die Teilnahme an sich nicht in Frage gestellt, der edukative Nutzen konnte jedoch aufgrund der begrenzten Antwortrate nicht ermittelt werden. Die Autoren empfehlen eine regelmäßige und systematische Evaluation der Sitzungen durch die Teilnehmenden.

Simcock berechnete die Kosten für 1.315 Behandlungspläne bei Mammakarzinomen am Brighton and Sussex University Hospital. Die Pläne korrelierten mit 2.343 Tumorkonferenzen. Der Autor beziffert den finanziellen Aufwand mit £ 87,41 pro Behandlungsplan bei einem Gesamtvolumen von £ 114.948 pro Jahr [8]. Diese Beträge seien, so Simcock, weitgehend deckungsgleich mit dem Referenzbetrag des National Health Service‘ (NHS) von £ 85,62.

Jalil et al. gingen der Frage nach, wieso Tumorkonferenzempfehlungen im Beobachtungszeitraum nur partiell umsetzt wurden [9]. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen fassten sie in einer Veröffentlichung von 2013 zusammen: Am häufigsten als Gründe für die Nichtumsetzung wurden genannt: zu wenig Information über das Krankheitsbild, (neue) Beurteilung auf Basis von Bildmaterial und pathologischen Befunden, fehlende Berücksichtigung von Patientenwünschen, Entscheidung in Abwesenheit des hauptverantwortlichen Therapeuten sowie Zeitdruck.

In der anschließenden Publikation aus 2014 gaben Jalil et al. Behandelnden ein Assessmentinstrument an die Hand mit Empfehlungen, die helfen sollen, die Qualität von Tumorkonferenzen zu evaluieren, da die Verbesserung der Tumorkonferenzen letztlich auch zu einer verbesserten Behandlungsqualität für Tumorpatienten führe [10]. Die Autoren wiesen explizit darauf hin, dass das Instrument nicht geeignet sei, die Leistung von einzelnen Teammitgliedern zu beurteilen, sondern vielmehr die Leistung des Gesamtteams.

Als Gründe für eine suboptimale Leistung von multidisziplinären Teams und für ein erhöhtes Fehlentscheidungsrisiko nennen die Autoren Mängel in der Teamkommunikation, Koordinationsprobleme und Führungsschwächen.

Als zentrales Ergebnis der Studie konnte der Anteil der vertagten Entscheidungen über einen Behandlungsplan von 20 % auf 7 % reduziert werden. Dabei lassen die Autoren allerdings nicht unerwähnt, dass dieses Resultat bis zu einem gewissen Grad dem Hawthorne-Effekt – dem bekannten Phänomen, dass Studienteilnehmende im Wissen um ihre Teilnahme ihr übliches Verhalten ändern – geschuldet sein könnte.

Fazit

Vor dem Hintergrund der weithin diskutierten und vielerorts bereits etablierten multidisziplinären Tumorkonferenzen bleibt die Eingangsfrage zu klären, ob Patientinnen und Patienten nach den heutigen Vorgaben vor einer Situation, wie im oben vorgestellten Fall beschrieben, verschont bleiben würden. Eine eindeutige Antwort darauf gibt es, wie so oft, nicht, ein klares „Jein“ also.

Theoretisch steht es Ärzten nach wie vor frei, eine Behandlung in einer ähnlichen Situation wie der genannten eigenverantwortlich vorzunehmen, also ohne weitere Spezialisten hinzuzuziehen.

Chirurgen, die sich langfristig in ihrem Umfeld bewähren müssen, werden sich den installierten Standards jedoch immer weniger entziehen können. Ist bei einem Patienten oder einer Patientin die Indikation zu einer Tumoroperation gegeben – ein solcher Eingriff ist oftmals mit weitreichenden postoperativen Einschränkungen für den oder die Betroffene verbunden –, wird vielen Ärzten daher daran gelegen sein, sich durch eine multidisziplinäre Entscheidung abzusichern.

Die Haftung für den Eingriff liegt weiterhin in den Händen der behandelnden Operateure. Die Entscheidung des multidisziplinären Teams zur Operation entbindet den verantwortlichen Operateur nicht von der Pflicht, das angestrebte Behandlungsergebnis den vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten gegenüberzustellen. Unter Einbeziehungen aller bekannten Parameter schließlich hat der Operateur abzuwägen, ob eine Operation dem aktuellen Standard entsprechend in der eigenen Abteilung durchgeführt werden kann/soll, oder ob die zu behandelnde Person an ein spezifisch ausgerichtetes Fachzentrum zu überweisen ist.

Um den größtmöglichen Nutzen aus einer multidisziplinären Tumorkonferenz zu ziehen, empfehlen die Autoren der zitierten Studien, die Vorbereitung und Durchführung der Besprechungen streng zu systematisieren.

Aktuelle Publikationen beleuchten die Frage der Effizienz und Effektivität. Dies bedeutet, dass im Rahmen der Tumorkonferenz zusätzlich eingesetzte Ressourcen für das Behandlungsergebnis einen Mehrwert bieten müssen. Die neuere Literatur benennt die Stakeholder explizit, wobei den Patienten zunehmend die Partnerrolle zugesprochen wird. Die Behandlungsteams müssen also nicht nur effiziente Teamtreffen organisieren, sie haben auch eine weitere große Herausforderung zu meistern: die Patientenseite in der Partnerrolle zu akzeptieren und dafür zu sorgen, dass die Behandelten diese (neue) Rolle auch eigenverantwortlich einnehmen können.

Es ist davon auszugehen, dass der Patientin aus unserem Beispielfall, wäre ihr Fall auf einer multidisziplinären Tumorkonferenz präsentiert worden, die Beschwerden und Nachteile der Behandlung erspart geblieben wären.

Tumorzentren bieten onkologisch tätigen Chirurgen die Möglichkeit, sich als festes Mitglied einer Tumorkonferenz anzuschließen oder sich als Kooperationspartner für Rat und kollegialen Dialog an ein Tumorzentrum zu wenden. In Zukunft werden immer mehr Patientinnen und Patienten ihre Partnerrolle ernst nehmen und sich zunehmend trauen, das Angebot einer beratenden Zweitmeinung und des Dialogs anzunehmen.

Eine Konstellation wie im oben beschriebenen Fall ist natürlich nach wie vor weder theoretisch noch praktisch auszuschließen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich desgleichen wiederholt, dürfte sich dank des multidisziplinären Ansatzes aber künftig deutlich reduzieren.

Literatur

[1] Borras J:M: et al. (2014) Policy statement on multidisciplinary cancer care. European Journal of Cancer, 50: 475-480.

[2]Muir Gray J.A., Rutter H. (2002) The resourceful patient: 21st century healthcare. Oxford: eRosetta Press Ltd.

[3] Keating N.L., et al (2013) Tumor Boards and the Quality of Cancer Care. J Natl. Cancer Inst, 105:113-121

[4] Heson DE, et al (1990) Results of a national survey of characteristics of hospital tumor conferences. Surg Gynecol Obstet, 170(1):1-6

[5] Shah S. et al. (2013) Systmatic review and Meta-Analysis of the Effectiveness of Colorectal Caner Tumor Boards. SAGES Meeting 2013, S044, www.sages.org/meeting/annual-meeting/abstracts-archive/systematic-review-and-meta-analysis-of-the-effectiveness-of –colorectal-tumor-boards/; http://www.zoutube.com/watch?v=5dFELsJNVk8

[6] Hagen van P. et al. (2013) Impact of a multidisciplinary tumour board meeting for upper-GI malignancies on clnical decision making: a prospective cohort study. Int J Clin Oncol 18:214-219

[7] Sarff M et al (2008) Evaluation of the Tumor Board as a Continuing Medical Education (CME) Activity: Is it Useful? J Cancer Educ. 23:51-56

[8] Simcock R. (2012) Costs of multidisciplinary teams in cancer are small in relation to benefits. BMJ 344:e3700

[9] Jalil et al. (2013) Factors that can make an impact on decision-making and decision implementation in cancer multidisciplinary teams: An interviey studz oft he provider perspective. Internatl J Surgery 11:389-394

[10] Jalil et al (2014) Validation of Team Performance Assessment of Multidisciplinary Tumor Boards. J Urol 192:1-8 (in press: http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2014.03.002)