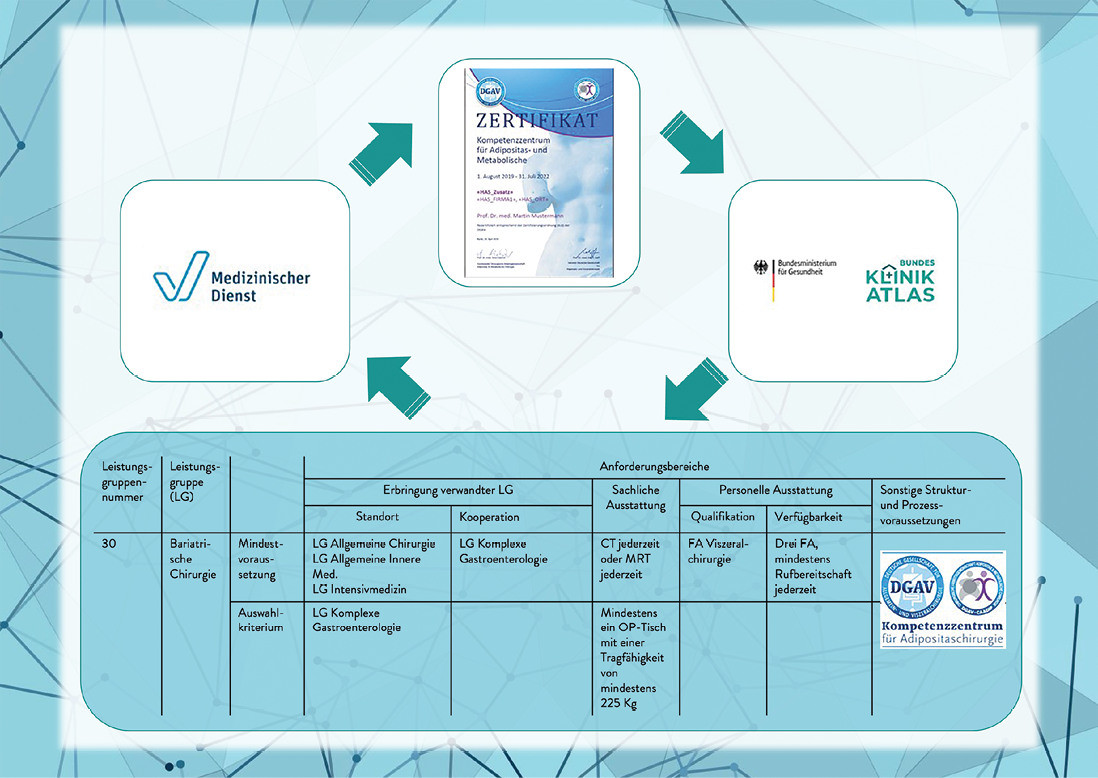

Das deutsche Gesundheitssystem steht in den nächsten Jahren vor immensen Herausforderungen. Die politisch gewünschte Zentralisierung und hieraus folgende Reduzierung stationärer Leistungserbringer sowie die Verschiebung von Behandlungen in den ambulanten Sektor wird auch für die Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden zu noch nicht absehbaren Verwerfungen und vermutlich auch zu einer Verschlechterung der Behandlungsqualität, der ohnehin oftmals bereits unterversorgten Patienten führen. Es ist zumindest nicht vollkommen abwegig in Frage zu stellen, ob die angestrebte Verbesserung der Versorgungsqualität mit den verabschiedeten Gesetzen zu erreichen sein wird. Auch wenn noch nicht absehbar ist welche konkreten Auswirkungen das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) auf die Krankenhauslandschaft haben wird, ist davon auszugehen, dass es einer erheblichen Anstrengung bedürfen wird, dem Zuwachs an Menschen mit chronischen Wunden flächendeckend und wohnortnah zukünftig gerecht zu werden.

Epidemiologie

Derzeit sind geschätzt mindestens 950.000 nicht heilende Wunden pro Jahr behandlungsbedürftig [1]. Aufgrund der altersbedingt zunehmenden Prävalenz verschiedener Wundentitäten, der Zunahme von Gefäßerkrankungen, metabolischem Syndrom und Diabetes mellitus, demographischen Effekten und der steigenden Lebenserwartung muss von einer weiteren Zunahme von Menschen mit chronischen Wunden ausgegangen werden, sofern nicht Maßnahmen zur Prävention und frühzeitigeren Behandlung ergriffen werden. Die sozioökonomischen Belastungen sind bereits jetzt immens und stellen mit ca. 8 Mrd. € jährlich die höchsten singulären Gesundheitsausgaben in Deutschland dar und wären bei rechtzeitiger Intervention und koordinierter Versorgung zu weiten Teilen vermeidbar [2, 3].

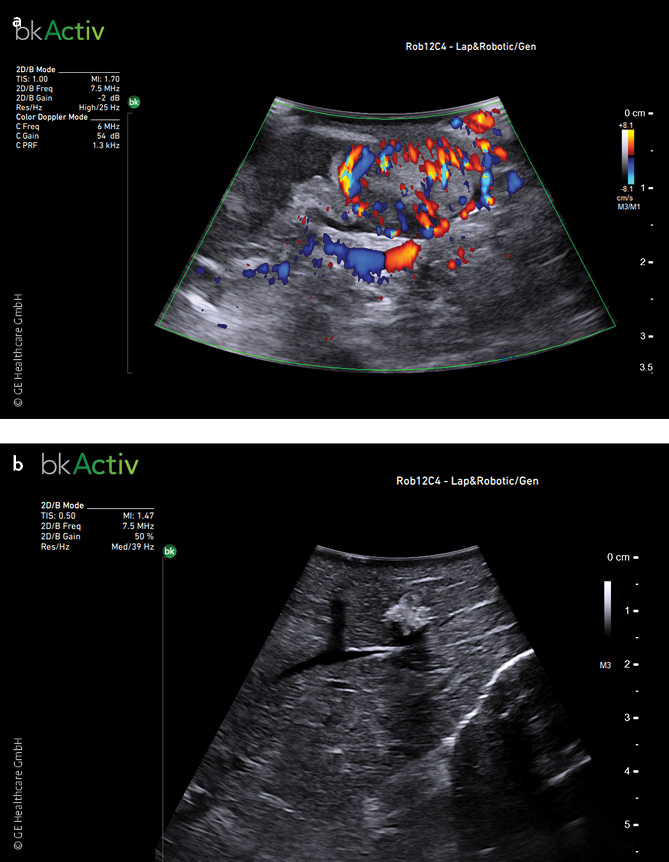

Der überwiegenden Zahl chronischer Wunden liegt eine Erkrankung des Gefäßsystems oder eine mechanische Druckbelastung (diabetisches Fußsyndrom und Dekubitus) zugrunde. Eine dauerhafte Abheilung ist auch bei Einsatz moderner Lokaltherapeutika ohne suffiziente Kausaltherapie nicht zu erzielen. Aus diesem Umstand resultiert die Notwendigkeit einer zeitnahen Diagnostik, an erster Stelle die Erhebung des arteriellen und venösen Gefäßstatus. Gefäßchirurg:innen und Gefäßmediziner:innen kommt eine Schlüsselrolle in Diagnostik und (Kausal-) Therapie chronischer Wunden zu. In der oftmals fehlenden Abklärung und langwierigen Behandlungsversuchen ohne adäquate Kausaltherapie liegt einer der Hauptgründe für die hohen Behandlungskosten und fehlende Abheilung.

Status quo

Trotz vielfältiger Bemühungen in den vergangenen Jahrzehnten, Angehörige medizinischer Assistenzberufe mit weitreichenden Kompetenzen auszustatten (u. a. Heil- und Hilfsmittel-Versorgungs-Gesetz (HHVG), Häusliche Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL)) und deren Qualifikation durch entsprechende Weiterbildungen zu verbessern, wird die therapeutische und wirtschaftliche Verantwortung auch in Zukunft eine ärztliche Aufgabe bleiben. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, sich dem Krankheitsbild chronische Wunde mit verstärktem Interesse zu widmen und Behandlungskompetenzen zu erwerben.

Die Therapie chronischer Wunden ist komplex, zeitaufwändig und mit einem hohen Ressourceneinsatz verbunden. Es bedarf regelhaft einer interdisziplinären und koordinierten interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Arzt und Pflege. Trotz erheblichen finanziellen Aufwendungen sind Wundpatienten überwiegend alles andere als optimal versorgt. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Entscheidend erscheint der Umstand, dass es insbesondere an der Koordination der zahlreichen Akteure (Arzt, ambulanter Pflegedienst, Facharzt, Sanitätshaus, Wundmanager, Orthopädietechnik, Podologe) scheitert.

Nach wie vor kommen als obsolet angesehene Produkte in der Lokaltherapie zum Einsatz und werden benötigte Hilfsmittel, beispielsweise Materialien zur Kompressionstherapie oder Druckentlastung, nicht verordnet. Hausärzte und auch Fachärzte sind mit der Behandlung von Wundpatienten häufig überfordert. Der überwiegend fehlende Nutzennachweis der allermeisten zugelassenen Verbandsprodukte erschwert die Erstellung von evidenzbasierten Handlungsempfehlungen, sodass auch die aktualisierte S3 LL zur Lokaltherapie chronischer Wunden vielfach wage bleibt und lediglich good clinical practice (GCP) Empfehlungen aussprechen kann [4].

Der nachvollziehbare, seit Jahren seitens der meisten Hersteller ignorierte Auftrag des Gesetzgebers, einen Nutzennachweis durch qualitativ hochwertige Studien zu erbringen, hat zu einer Änderung der Arzneimittel-Richtlinie für Wundprodukte geführt (AM-RL Va, Gruppe 3. Sonstige Produkte). Von der Verordnungs- und somit auch Erstattungsfähigkeit sollen demnach zukünftig alle Produkte ausgeschlossen werden, die eine zusätzliche pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung in der Wunde entfalten und keinen Nutzungsnachweis im Rahmen qualitativ hochwertiger Studien erbracht haben. Auch wenn die Übergangsfrist zur Erstattungsfähigkeit nun nochmal bis zum 02. Dezember 2025 verlängert wurde, steht zu befürchten, dass hierdurch eine Verschlechterung der Wundversorgung im ambulanten Bereich resultieren wird. Insbesondere für die Lokaltherapie von kritisch kolonisierten oder infizierten Wunden werden viele Produkte, die bis dato in derartigen Situationen zum Einsatz kamen, zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen, u. a. wirkstoffhaltige, nicht formstabile Hydrogele, silberhaltige und auch antiseptikahaltige Wundauflagen. Stark bezweifelt werden darf, dass die Medizinproduktehersteller zeitnah bis zum Ablauf der (schon mehrfach verlängerten) Übergangsfrist qualitativ den Forderungen des IQWIG entsprechende RCTs vorlegen werden, um den geforderten medizinischen Nutzennachweis ihrer Produkte zu erbringen [5].

Ein erheblicher Teil der immensen finanziellen Aufwendungen ließe sich durch präventive Maßnahmen sowie entsprechende Verbesserungen, insbesondere durch eine frühzeitigere Diagnostik und Kausaltherapie, reduzieren.

Fehlender Nutzennachweis und mangelhafte Evidenz für Lokaltherapeutika, die unzureichende Koordination unter den Leistungserbringern, unzureichende, zu späte Abklärung und unterlassene Kausaltherapie sind nur einige Aspekte, an denen es bei der medizinischen Versorgung von nahezu einer Millionen Wundpatient:innen in Deutschland mangelt. Ein erheblicher Teil der immensen finanziellen Aufwendungen ließe sich durch präventive Maßnahmen sowie entsprechende Verbesserungen, insbesondere durch eine frühzeitigere Diagnostik und Kausaltherapie, reduzieren. Ein weiterer Grund für die unzureichende Behandlungsqualität liegt nicht zuletzt in der schlechten sowohl ärztlichen und insbesondere auch pflegerischen Vergütung vor allem im ambulanten Sektor, aber auch mangelndem ärztlichem Fachwissen und Interesse.

Maßnahmen zur Verbesserung der Behandlung von Menschen mit chronischen Wunden

Dem optimierten Ressourceneinsatz von Personal, Material bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung mit dem Ziel einer optimierten Behandlungsqualität kommt in Zukunft noch größere Bedeutung zu. Einer wachsenden Zahl an versorgungsbedürftigen Wundpatienten stehen eine immer geringere Zahl an Fachkräften, reduzierte finanzielle Ressourcen und stationäre Behandlungseinrichtungen gegenüber. Diesen Herausforderungen wird sich nicht alleine mittels gesetzgeberischer Aktivitäten begegnen lassen. Es bedarf zahlreicher Maßnahmen, um die Behandlung effizienter zu gestalten und die Kosten pro Wundpatient zu reduzieren:

1. Zeitnahe und frühzeitigere Diagnostik

Die Kausaltherapie der zugrundeliegenden Ursache ist die entscheidende therapeutische Maßnahme, um Behandlungsdauer und -kosten maßgeblich zu reduzieren. Dies setzt eine zeitnahe (fachärztliche- gefäßmedizinische) Diagnostik voraus. Chronische Wunden sollen frühestmöglich, spätestens bei unter phasengerechter Lokaltherapie mehr als 6 Wochen ausbleibender Heilungstendenz einem in der Wundbehandlung und Gefäßdiagnostik erfahrenen (Fach-) Arzt vorgestellt werden. Die Abklärung erfolgt nach der sogenannten ABCDE-Regel (A = Anamnese, B = Bakterien, C = Clinical examination, D = Durchblutung, E = Extras, z. B. Histologie, Labordiagnostik) [6].

ABCDE-Regel [6]

A = Anamnese

B = Bakterien

C = Clinical examination

D = Durchblutung

E = Extras, z. B. Histologie,

Labordiagnostik |

2. Suffiziente Kausaltherapie

Ohne Behandlung der zugrunde liegenden Ursache wird die Abheilung einer chronischen Wunde nicht zu erzielen sein. In mehr als der Hälfte der Fälle ist eine Erkrankung des venösen und/oder arteriellen Gefäßsystems für die Entstehung einer chronischen Wunde ursächlich. Bei venös bedingten Ulzerationen ist eine suffiziente Kompressionstherapie mittels Mehrlagenkompressionsverbänden oder medizinischen Kompressionsstrümpfen unverzichtbar. Fakultativ kommen chirurgische Maßnahmen zur Verbesserung der venösen Hämodynamik und Ausschaltung eines venösen Refluxes in Betracht. Bei arteriellen Durchblutungsstörungen ist eine interventionelle oder operative Revaskularisation obligat. Bei druckbedingten Läsionen (Decubitus oder dem neuropathischen diabetischen Fußsyndrom) sind grundsätzlich Maßnahmen zur effektiven (inneren) Druckentlastung (z. B. durch Verordnung geeigneter Hilfsmittel, Lagerungsorthesen, Interimsschuhe oder orthopädischer Maßschuhe) und fakultativ operative Maßnahmen zur Defektdeckung und insbesondere zur Rezidivprophylaxe erforderlich.

3. Phasengerechte Wundbehandlung

Die Lokaltherapie soll phasengerecht erfolgen. Hierzu stehen eine Vielzahl an Wundauflagen und -produkten zu Verfügung. Sogenannte sonstige Produkte nach AM-RL Anlage VA Gruppe 3 sind nach wie vor im Rahmen der Übergangsfrist bis zum 02.12.2025 erstattungs- und verordnungsfähig! Hierunter fallen sämtliche Produkte, die durch eine zusätzliche pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkweise die Wundheilung aktiv beeinflussen. Als obsolet angesehene Produkte (z. B. Farbstoffe, Lebensmittel) haben keinen Stellenwert mehr in der Lokaltherapie chronischer Wunden. Wie zukünftig, nach Auslaufen der Übergangsfrist kritisch kolonisierte oder infizierte Wunden ambulant lokal antiinfektiös therapiert werden sollen, ist unklar. Es steht zu befürchten, dass (noch) häufiger systemisch Antibiotika verordnet werden und Patienten vermehrt zur stationären Behandlung eingewiesen werden. Eine regelmäßige periodische aktive Wundreinigung, im Bedarfsfall ein (regelmäßiges) Wunddebridement zur Entfernung von Nekrosen und Biofilm ist eine unerlässliche Maßnahme, die im ambulanten Sektor lediglich sporadisch durchgeführt wird. Ein mechanisches oder auch scharfes Debridement bis an intakte Strukturen ist prinzipiell eine auf die Pflege delegierbare Tätigkeit, sofern die jeweilige Person über eine ausreichende Kompetenz verfügt. Dies zu beurteilen, obliegt dem behandelnden Arzt. Ein chirurgisches Debridement bis in intakte Strukturen hinein ist dahingegen eine obligat ärztliche Tätigkeit.

4. Patienten- und Angehörigenschulung

Patientenberatung und Patientenedukation sind Strategien, die darauf zielen, die Selbststeuerungsfähigkeit zu verbessern. Die Schulung von Patienten und Angehörigen ist explizit durch den GB-A in der HKP- Richtlinie gefordert und dient der Entwicklung von Eigenkompetenzen, beispielsweise zur Optimierung einer Druckentlastung oder zum Erkennen und Vermeiden von wundheilungshemmenden Einflussfaktoren. Vor allem bei chronischen Krankheiten unterstützen sie Betroffene dabei, das Leben eigenverantwortlich zu bewältigen und aktiv am Heilungsprozess zu partizipieren [7].

5. Verbesserung der Schnittstellen zwischen stationärem und ambulantem Sektor

Die Vermeidung von Versorgungsbrüchen zwischen dem stationären und ambulanten Sektor ist von erheblicher Bedeutung. Oftmals scheitert eine frühzeitigere Entlassung aus der stationären Behandlung an einer fehlenden kompetenten ambulanten Weiterbehandlung. Regelmäßige, periodische mechanische Wundreinigungen finden mangels Zeit, adäquater Vergütung, ausreichender Qualifikation sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Übertragbarkeit derartiger Maßnahmen nicht statt und sind einer der Gründe für eine erneute Verschlechterung der Wundverhältnisse. Unbegründete Therapiewechsel (z. B. wg. fehlender Produktkenntnisse, persönlicher Vorlieben) nach Entlassung aus der stationären Behandlung sollten vermieden werden. Die Versorgung mit entsprechendem Verbandmaterial muss an der Schnittstelle bis zur Folgeverordnung gewährleistet werden.

6. Erweiterung der Handlungskompetenzen in der Pflege

Die HKP-Richtlinie vom 17.09.2020 stärkt die Rolle besonders qualifizierter Pflegefachkräfte in der Behandlung chronischer Wunden [8]. Die Wundversorgung ist durch Nr. 31 a Bestandteil der HKP-Richtlinie geworden und soll demnach nur noch von Leistungserbringern erfolgen, die durch entsprechende Qualifikationsmaßnahmen (für die fachliche Leitung 168 Unterrichtseinheiten, für wundversorgende Pflegekräfte 84 Unterrichtseinheiten) entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten erworben haben. Grundsätzlich sind diese Maßnahmen sinnvoll und wünschenswert. Die flächendeckende Umsetzung scheitert aber bislang an hohen Kosten für die Qualifikationsmaßnahmen, fehlendem Fachpersonal, um Freistellungen hierzu zu ermöglichen sowie bürokratischen Hürden. Darüber hinaus müssen die sogenannten spezialisierten Leistungserbringer nach § 132a Abs. 4 SGB V Versorgungsverträge mit den Kostenträgern abschließen, deren Eckpunkte bislang nicht einheitlich geregelt sind. Das Ziel, eine qualitativ hochwertigere, interprofessionelle ambulante Versorgungsstruktur zu schaffen ist trotz der bisherigen Bemühungen des Gesetzgebers bislang nicht erzielt worden. Gleichzeitig erfordern die Umwälzungen, die das KHVVG u.a. durch eine Reduktion stationärer Kapazitäten mit sich bringen wird, eine rasche Optimierung ambulanter Versorgungsstrukturen.

7. Niedrigschwelliger Informationsaustausch zwischen den Leistungserbringern

Eine für alle in der Behandlung involvierten Akteure einsehbare schriftliche und fotografische digitale Dokumentation des Behandlungsverlaufs sowie sämtlicher Verordnungen (z. B. Wundauflagen, Hilfsmittel, Physiotherapie, MLD etc.) ist für eine koordinierte Behandlung unerlässlich. Ein Projekt, welches die Versorgungskontinuität unterstützen soll, ist das MIO (Medizinisches Informationsobjekt) Überleitungsbogen Chronische Wunde, welches seit mehreren Jahren durch die Forschungsgruppe Informatik im Gesundheitswesen der Hochschule Osnabrück entwickelt wird. Mithilfe eines elektronischen Wundberichts sollen der behandelnden Person über Sektorengrenzen hinweg alle behandlungsrelevanten Informationen unmittelbar zur Verfügung gestellt werden. So soll eine lückenlose Dokumentation ebenso wie die Behandlungskontinuität sichergestellt werden. In der Praxis ist dies noch nicht implementiert. Es wäre wünschenswert, wenn die Anbieter von KIS-Systemen verpflichtet würden, einen derartigen bundeseinheitlichen Überleitungsbogen automatisch aus den Daten zu generieren und zur Verfügung zu stellen.

8. Regionale Kompetenzzentren für Menschen mit chronischen Wunden

Zukünftig soll die Versorgung chronischer und schwer heilender Wunden vorrangig im Haushalt des Patienten oder außerhalb der Häuslichkeit durch spezialisierte Einrichtungen bzw. Leistungserbringer erbracht werden (HKP-RL § 1 Abs. 3, Nr. 31a Wundversorgung einer chronischen und schwer heilenden Wunde) [8]. Die konkrete Ausgestaltung und Überwindung der bürokratischen Hemmnisse, Regelung der Kompetenzen und (wirtschaftlichen) Verantwortlichkeiten bleibt den Protagonisten überlassen. Insbesondere sind nach § 132a Abs. 4 SGV V Versorgungsverträge mit den Krankenkassen zu verhandeln und abzuschließen, um zukünftig chronische Wunden behandeln zu dürfen. Verbindliche Vorgaben, Musterverträge und konkrete Gestaltungsvorgaben hierzu sind bislang nicht vorhanden.

Im ambulanten Sektor haben sich die bisherigen Versorgungsstrukturen für die Versorgung chronischer Wunden überwiegend als ineffizient erwiesen. Die Behandlung von Menschen mit chronischen Wunden erfordert eine koordinierte berufsgruppenübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit (z. B. Gefäßchirurgie, Dermatologie, Diabetologie, Angiologie, Podologie, Orthopädietechnik, Wundmanagement, Pflege). Erforderlich sind wohnortnahe, regionale Kompetenzzentren, an denen die erforderlichen Kompetenzen gebündelt und aufeinander abgestimmt an einem Ort zu Verfügung gestellt werden. Einzelne regionale Projekte, z. B. über IV Verträge, haben nachweisen können, dass durch eine koordinierte Behandlung Kosten reduziert und gleichzeitig eine höhere Zahl an Wunden schneller zur Abheilung gebracht werden können [9].

9. Stärkung ärztlicher Kompetenzen in der Wundbehandlung

Unabhängig aller organisatorischer Unzulänglichkeiten bleibt eine besondere Herausforderung die oftmals lückenhafte ärztliche Kompetenz in der Behandlung chronischer Wunden. Das ärztliche Interesse und insbesondere auch das Interesse von Chirurg:innen an dem Thema ist überschaubar. Wünschenswert wäre eine Zusatzweiterbildung „Spezielle Wundbehandlung“. Nicht nur Fachärzte und -ärztinnen für Gefäßchirurgie und Dermatologie sollten über grundlegende Kenntnisse hinsichtlich Basisdiagnostik und Lokaltherapie verfügen. Je früher schon in den Hausarztpraxen eine chronische Wunde diagnostiziert wird, umso rascher können weitere spezialisierte fachärztliche Untersuchungen veranlasst und die notwendige Kausaltherapie eingeleitet werden. Dies verbessert die Aussicht auf eine Abheilung der Wunde und eine kürzere Behandlungsdauer. Entsprechende Handlungsempfehlungen für verschiedene ärztliche Kompetenzlevel sind entwickelt [10]. Die Vergütung sollte auch für ärztliche Leistungen abhängig vom Kompetenzlevel erfolgen, um entsprechende Anreize zum Erwerb entsprechender Zusatzqualifikationen zu schaffen (z. B. ICW Wundexperte, Zusatzweiterbildung etc.). Gleichzeitig ist zu fordern, dass Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Regressforderungen bei nachgewiesener Qualifikation begrenzt oder abgeschafft werden.

Fazit

Zusammenfassend bedarf es erheblicher Anstrengungen, um dem Anspruch einer qualitativ besseren Versorgung einer wachsenden Zahl von Menschen mit chronischen Wunden in unserem Gesundheitssystem zukünftig gerecht zu werden. Dies ist und bleibt eine interprofessionelle, aber insbesondere auch ärztliche Aufgabe. Wir Chirurg:innen sind in besonderem Maße gefordert, einen maßgeblichen Beitrag hierzu zu leisten und nachfolgende Ärztegenerationen im Rahmen der Facharztausbildung für das Thema zu gewinnen und hinreichend zu qualifizieren.

Literatur

[1] Augustin M, Hagenström K. Epidemiologie chronischer Wunden in Deutschland. In: Karl T, Storck M. Ärztliches Wundmanagement im interprofessionellen Team. Springer Verlag. ISBD 978-3-662-67123-8

[2] Augustin M, Rustenbach SJ, Debus S, Grams L et al.(2011) Quality of care in chronic leg ulcer in the community. Dermatology 222(4):321–329

[3] Herberger K, Rustenbach SJ, Grams L, Muenter KC Schaefer E, Augustin M (2012) Quality of care for leg ulcers in the metropolitan area of hamburg. J Eur Acad Dermatol Venerol 26(4):495–502

[4] Lokaltherapie schwerheilender und/oder chronischer Wunden aufgrund von peripherer arterielle Verschlusskrankheit, Diabetes mellitus oder chronischer venöser Insuffizienz. AWMF Register Nr. 091/001 Version 2.2 Stand 31.10.2023

[5] Wissenschaftliche Ausarbeitung zu klinischen Studien im Therapiegebiet Wundbehandlung. Vorläufiger Rapid Report. Projekt: A24-61 Version 1.0 Stand 07.01.2025]

[6] Dissemond J. ABCDE-Regel der Diagnostik chronischer Wunden. J Dtsch Dermatol Ges. 2017 Jul;15(7):732–734. doi: 10.1111/ddg.13273_g. PMID: 28677178.

[7] Schaeffer, D. (2024). Patientenberatung/Patientenedukation. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i087-3.0

[8] HKP Richtlinie. https://www.g-ba.de/downloads/62-492-3275/HKP-RL_2021-11-19_2022-07-21_iK-2023-10-31.pdf

[9] Schmidt, M. Der Einfluss des Apothekers auf die Therapie chronischer Wunden https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2010/0754/pdf/dms.pdf

[10] Storck M, Dissemond J, Gerber V, Augustin M, Expertenrat Strukturentwicklung Wundmanagement (2019) Kompetenzlevel in der Wundbehandlung. Empfehlungen zur Verbesserung der Versorgungsstruktur für Menschen mit chronischen Wunden in Deutschland. Gefässchirurgie 24: 388–398

Dr. med. Thomas Karl

Direktor

Zentrum für Gefäßchirurgie und Endovascularchirurgie

SLK Kliniken Heilbronn GmbH

thomas.karl@slk-kliniken.de

Chirurgie

Karl T: Die Rolle der Chirurgie in der Versorgung chronischer Wunden. Passion Chirurgie. 2025 Mai; 15(05): Artikel 03_01.

Mehr Artikel zum Thema „Wundversorgung“ finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Fachgebiete | Fachübergreifend.