Hedwig François-Kettner, der langjährigen Vorsitzenden des APS zum 70. Geburtstag

Aus Anlass des 15-jährigen Bestehens des APS und des Ausscheidens nach vielen Jahren Mitarbeit in dessen Beirat seien im Folgenden aus subjektiver chirurgischer Sicht bzw. der Begleitung des APS durch die DGCH über diese 15 Jahre einige Gedanken zusammengefasst zur heutigen Entwicklung einer Sicherheitskultur, d. h. weg von einer rückwärtsgewandten Schuldkultur hin zu einer vorwärts orientierten Fehler-Lern-Kultur. Die Entwicklung des APS mit seinen eindrücklichen Aktivitäten, getragen von überzeugten und begeisterten Protagonisten, macht deutlich, dass Versorgungsqualität und Patientensicherheit nicht per se im Versorgungssystem gewährleistet, sondern das Ergebnis permanenter Anstrengung sind.

Vom tradierten Fehlerverständnis zur systematisierten Fehlerprävention

Ärzte haben sich dem Leitbild des Patientenwohls schon seit der Antike verpflichtet gefühlt und ein hochstehendes Standesethos entwickelt. Patienten im Rahmen von Diagnostik und Therapie nicht zu schaden im Sinne des „primum nil nocere“ des Hippokrates zählte schon immer zu den Grundwerten ärztlicher Ethik. Fehler passieren; wie wir damit umgehen, bestimmt ganz wesentlich unsere Medizin.

Schon vor rund 150 Jahren kämpfte Theodor Billroth (1829-1884), der zu Recht als der Vater der akademischen Chirurgie gilt und 1872 einer der Gründerväter der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie war, für einen offenen Umgang mit Fehlern:

„Nur armselige, eitle Toren und Schwächlinge scheuen sich, begangene Fehler einzugestehen. Wer die Kraft in sich fühlt, es besser zu machen, wird von dem Bekenntnis eines Irrtums nicht zurückschrecken“ (Theodor Billroth, Aphorismen zum Lehren und Lernen der medizinischen Wissenschaften 1886). Er sah darin eine entscheidende Voraussetzung, um es künftig besser machen zu können. Ein schönes Beispiel für eine diesbezügliche Wertevermittlung an den Nachwuchs von zeitnaher Gültigkeit ist der Brief, den Erwin Payr (1836-1907), ebenfalls einer der großen Pioniere der Chirurgie, jedem in seiner Klink eintretenden Arzt persönlich in die Hand gab: „Lieber Herr Kollege! Die nachfolgenden Zeilen sollen Sie über die wichtigsten Grundsätze und Richtlinien Ihrer künftigen Tätigkeit in unserer Klinik unterrichten. […] Jeder muss lernen, jeder macht Fehler. Einen begangenen Fehler verschleiern, halte ich für das Ergebnis eines Charakterfehlers. Gerade deshalb ist das Gelöbnis unbedingter Wahrheit die Vorbedingung meines Vertrauens. […] [1].

Der Bostoner Chirurg Ernest Amory Codman (1869-1940) war einer der engagiertesten Vorkämpfer für bessere Standards in der Chirurgie. Auf ihn gehen u. a. die sog. Morbidity- und Mortality- Konferenzen zurück, klinikinterne Diskussionsrunden, auf denen Ärzte über ihre Fehler diskutierten. Er erfasste, analysierte und verglich die Ergebnisse einer medizinischen Behandlung und versuchte, darauf aufbauend Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben. Als Eiferer gefürchtet, stellte er Kollegen von anderen Krankenhäusern bloß, indem er sie öffentlich nach ihren Fehlerraten fragte. Antworteten diese, so wie es heute noch üblich ist, diese Daten dürften sie auf Anraten der Anwälte nicht preisgeben, konterte Codman schroff: “Humbug, man soll sich nicht unter den Röcken der Anwälte verstecken“. Natürlich stieß er mit dieser provozierenden Art bei seinen Kollegen zunehmend auf Widerstand. Als Mitbegründer des American College of Surgeons musste er 1915 dessen Vorsitz abgeben und ging so als „Märtyrer der Patientensicherheit“ in die Geschichte der Chirurgie ein [2].

Dominierend blieb die Haltung, dass das Auftauchen von Fehlern reflexhaft mit der Suche nach dem Schuldigen mit konsekutiver Bestrafung beantwortet, die Fehleranalyse selbst aber verschleppt wurde. Trat man auch dafür ein, Fehler offenzulegen, so stand doch die Frage nach der Schuld und nicht nach der der Ursache und deren künftiger Vermeidung im Vordergrund. Es war noch ein langer Weg, bis sich verantwortungsethische Gesichtspunkte und ein Teamverständnis in einem multiprofessionellen Ansatz im Gesamtkontext eines effektiven Fehler- und Risikomanagements durchzusetzen begannen.

Nicht als Märtyrer der Patientensicherheit, aber dennoch als ein auch aus den eigenen Reihen viel gescholtener Protagonist kann Prof. Matthias Rothmund, Marburg, gelten, der als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) den 122. Deutschen Chirurgenkongresses in München (5.–8. April 2005) unter das Leitthema PATIENTENSICHERHEIT – PRIMUM NIL NOCERE stellte (Abb. 1).

Abb. 1: Cover des Programms mit dem Leitthema des 122. Deutschen Chirurgenkongresses

Unter Bezug auf alarmierende Zahlen der im Jahr 2000 vom Institute of Medicine in den USA veröffentlichten Studie „To err is human“ [3] hat er auch bei uns dringenden Handlungsbedarf angemahnt und vor allem einen offenen Umgang mit Fehlern als Voraussetzung für eine neue Sicherheitskultur nicht nur in der Chirurgie gefordert [4]. Seine diesbezüglich wichtigsten Aussagen waren:

- Es muss über Fehler gesprochen werden. Die Null-Fehler-Attitüde darf nicht mehr die Regel sein. Wir müssen Fehleranalyse als Chance sehen, Verbesserungen zu erreichen.

- Zu einer Fehlerkultur gehört auch, dass die Medien differenziert berichten. Wie wir als Reaktion der Medien auf diesen Kongress heute gesehen haben, gelingt das nur wenigen. Fehlerkultur hat mit Begriffen wie Kunstfehler und Ärztepfusch nichts zu tun.

- Wir brauchen in den Krankenhäusern und auch für den Praxisbereich anonyme, nicht-strafende Meldesysteme, in denen man nach dem Schlagwort „no shame, no blame, no name“ Fehler mitteilen kann. Noch wichtiger ist es, Fehler, die fast geschehen wären, zu melden, um ihr Auftreten zu vermeiden.

- Wir brauchen in unseren Kliniken Mortalitäts- und Morbiditäts-Konferenzen, wo offen und ohne persönliche Beschuldigungen über alle unerwünschten Ereignisse gesprochen wird.

Die Reaktion in den Medien schon nach der Eröffnungspressekonferenz war gewaltig. Negative Schlagworte wie „Mehr Tote durch Ärztepfusch als im Straßenverkehr“, „Internationale Studien liefern schockierende Ergebnisse – Präsident der Chirurgischen Gesellschaft beklagt Politik des Schweigens“ beherrschten die Kommentare auch renommierter Tageszeitungen, ohne dem Kernanliegen der Bemühungen um eine verbesserte systematisierte Fehlerprävention gerecht zu werden. Das teils verheerende Echo der Medien bereitete damals M. Rothmund und den Chirurgen nicht geringen Ärger. Gegen erhebliche Kritik auch aus den eigenen Reihen galt es entsprechend Stellung zu nehmen [5,6]. Die Diskussion versachlichte sich, die Überzeugung von qualifiziertem Handlungsbedarf wuchs. Im November 2008 erhielt M. Rothmund auf dem Nationalen Qualitätskongress in Berlin den 1. Qualitätspreis für Patientensicherheit als „echter Pionier in Sachen Patientensicherheit“. Die DGCH hat ihn 2010 für seine Verdienste um die Patientensicherheit in der Chirurgie mit dem Rudolf Zenker-Preis ausgezeichnet. Die FAZ schrieb aus diesem Anlass von einer „mutigen Pionierleistung“ [7].

Entwicklung und Bedeutung des APS als interprofessionelle Plattform für eine gelebte Sicherheitskultur

Bereits 2004 hatte Prof. Matthias Schrappe, der spätere Gründungsvorsitzende des APS, in Marburg einen Kongress zum Thema Patientensicherheit veranstaltet, aus dem das am 11. April 2005 in Düsseldorf gegründete „Aktionsbündnis Patientensicherheit“ e.V. hervorging. Mitglieder des Bündnisses waren neben der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung auch die DGCH sowie weitere medizinische Fachgesellschaften, die Bundesärztekammer, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Spitzenverbände der Krankenkassen, der Deutsche Pflegerat, die Ärztliche Zentralstelle Qualitätssicherung, das damals neu gegründete Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen und Patientenverbände sowie Selbsthilfegruppen. Damit sind zahlreiche Akteure aus allen Berufsgruppen in einer dazu erforderlichen Netzwerkorganisation gestartet, um das Gesundheitswesen besser und sicherer zu machen. Das APS hat dies als öffentliche Aufgabe bewusstgemacht.

Kurz darauf hat sich der 108. Deutsche Ärztetag in Berlin vom 3. bis 5. Mai 2005 ausführlich mit dem Thema Ärztliches Fehlermanagement/Patientensicherheit befasst und in seiner Entschließung einleitend festgestellt: „Patientensicherheit ist für die Ärzteschaft oberstes Gebot. Das ethische Gebot des „primum nil nocere” – zuallererst keinen Schaden anrichten – ist so alt wie die Medizin selbst. Aber das Thema ist nicht einfach. Es ist emotional besetzt und mit psychologischen, juristischen und administrativen Schwierigkeiten gepflastert. Missbrauch oder Dramatisierung war in der Vergangenheit bei diesem Thema häufig. Gleichwohl bestehen Handlungsbedarf und neue Handlungsmöglichkeiten“. Das Beschlussprotokoll trägt unverkennbar die Handschrift des Berliner Kammerpräsidenten, APS-Gründungsmitglieds und späteren APS-Vorsitzenden Dr. Günther Jonitz, eines engagierten Förderers der Patientensicherheit auf nationaler wie internationaler Ebene [8].

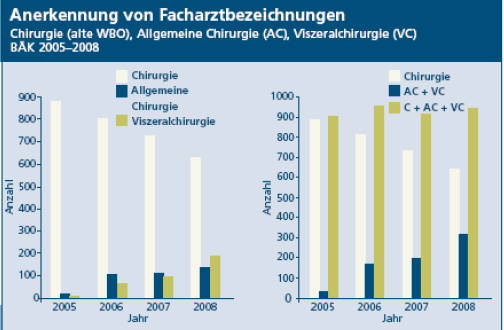

Das APS hat bei seiner Gründung in einem Mission Statement als Ziele die kontinuierliche Verbesserung der Patientensicherheit und die Förderung eines Fehlerverständnisses (individuelle Verantwortung, Fehlerkette, Kommunikations-Organisations-System) definiert. Außerdem wurde ein Masterplan Agenda Patientensicherheit 2005 aufgelegt. In diesem Zusammenhang wurde der Entwurf einer Handlungsempfehlung zur Eingriffsverwechslung in der Chirurgie erarbeitet, der möglichst von allen operativen Fächern mitgetragen werden sollte. Damit sollten beispielhaft Verwechslungen vielfacher Art bezeichnet werden (Verwechslung eines Eingriffsorts, z. B. der Körperseite, Verwechslung einer Eingriffsart oder die Verwechslung eines Patienten). Da stets die Ausführung an nicht indizierter Stelle gemeint ist, ließ sich der im Englischen weit gespannte Begriff „Wrong Site Surgery“ im Deutschen am besten mit „Eingriffsverwechslung“ übertragen. Die DGCH hat sich von Beginn an für die klinische Implementierung dieser Handlungsempfehlung (HE) eingesetzt [9] (Abb. 2).

Abb. 2: Beitrag zur Implementierung der HE “Eingriffsverwechslung“ in den Mitteilungen der DGCH [9]

Dieser beispielhaften ersten HE des APS, die breite Beachtung fand, und der späteren HE zur Vermeidung zurückgelassener Fremdkörper („Jeder Tupfer zählt“) unter federführender Mitarbeit des Generalsekretärs der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie und späteren stv. Vorsitzenden des APS, Prof. Hartmut Siebert, sollten viele weitere zu unterschiedlichen Problemfeldern folgen. Diese zahlreichen konsensuell im interdisziplinären und interprofessionellen Ansatz nach klaren methodischen Konzepten entwickelten HE, ergänzt durch entsprechende Patienteninformationen, stellen heute neben den zahlreichen anderen Aktivitäten des APS mit seinen Arbeits- und Expertengruppen gewissermaßen einen Markenkern des APS dar (Tab. 1, 2).

Tab. 1: Publizierte Handlungsempfehlungen des APS (https://www.aps-ev.de/handlungsempfehlungen/)

|

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN |

|

•Eingriffsverwechslungen in der Chirurgie |

|

•Jeder Tupfer zählt – Vermeidung unbeabsichtigt belassener Fremdkörper im OP-Gebiet |

|

•Einsatz von Hochrisikoarzneimitteln – Oral appliziertes Methotrexat |

|

•Checkliste für Klinikmitarbeiter – „Prävention von Stürzen“ |

|

•Vermeidung von Stürzen älterer Patienten im Krankenhaus – Fakten und Erläuterungen |

|

•Wege zur Patientensicherheit – Lernzielkatalog für Kompetenzen in der Patientensicherheit |

|

•Patientensicherheit durch Prävention medizinproduktassoziierter Risiken |

|

•Arzneimitteltherapiesicherheit im Krankenhaus |

|

•Tipps für eine sichere Arzneimitteltherapie des BMG (Hrsg. BMG) |

|

•Anforderungen an klinische Risikomanagementsysteme im Krankenhaus |

|

•Intravenöse Applikation von Vincristin sicherstellen |

|

•Einrichtung und erfolgreicher Betrieb eines Berichts- und Lernsystems (CIRS) |

|

•Hilfestellung zur Umstellung von Luer-Verbindern auf neue verwechslungssichere Verbinder |

|

•Sicher im Krankenhaus – Ein Ratgeber für Patienten |

|

•Umsetzung der Einweisungsverpflichtung für Medizinprodukte |

|

•Patientensicherheit bei der Anwendung von Medizinprodukten fördern: Eindeutige Identifikation und jederzeit verfügbare Begleitinformationen gewährleisten |

|

•Handeln bevor etwas passiert. Berichts- und Lernsysteme erfolgreich nutzen. |

|

•Digitalisierung und Patientensicherheit – Risikomanagement in der Patientenversorgung |

|

•Patientensicherheit – Ein entscheidendes Kriterium bei der Beschaffung von Medizinprodukten |

|

•Empfehlung zur Implementierung und Durchführung von Fallanalysen |

|

•Gute Verordnungspraxis in der Arzneimitteltherapie |

|

•Sepsis geht alle an! Handlungsempfehlung für Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Angehörige anderer Gesundheitsberufe |

|

•LEITFADEN FÜR APS-ARBEITSGRUPPEN ZUR ERSTELLUNG UND VERBREITUNG VON HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN – Ein Prozess in sechs Phasen |

Tab. 2: Publizierte Patienteninformationen des APS (https://www.aps-ev.de/patienteninformation/)

|

PATIENTENINFORMATIONEN |

|

•Sicher im Krankenhaus – Empfehlungen für Patientinnen, Patienten und ihre Angehörigen |

|

•Tipps des APS zum häuslichen Umgang mit Arzneimitteln |

|

•Sicher in der Arztpraxis – Empfehlungen für Patientinnen, Patienten und ihre Angehörigen |

|

•Prävention von Krankenhausinfektionen und Infektionen durch multiresistente Erreger |

|

•Vermeidung von Stürzen im Krankenhaus |

|

•Nach Operation oder Verletzung: Thrombose in den Beinen vorbeugen |

|

•Reden ist der beste Weg – Ein Ratgeber für Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen nach einem Zwischenfall oder Behandlungsfehler |

|

•Digitalisierung und Patientensicherheit – Checkliste für die Nutzung von Gesundheits-Apps |

|

•Sepsis geht alle an! Was Sie darüber wissen sollten |

Des Weiteren hat das APS über die Jahre eine Vielzahl von Stellungnahmen und Positionspapieren zu aktuellen Gesetzentwürfen und Reformvorhaben verfasst, die, in den entsprechenden Gremien überzeugend vertreten durch ihre jeweiligen Vorsitzenden bzw. Geschäftsführer/Generalsekretär, zunehmend in der öffentlichen Diskussion Beachtung fanden (https://www.aps-ev.de/stellungnahme/).

Unter dem Schlagwort Safe Surgery Saves Lives wurde im Juni 2008 in Washington eine weltweite WHO-Initiative gestartet. Aus Kontinentaleuropa war neben der DGCH mit Prof. Rothmund, der auch im Vorstand des APS war, nur noch die spanische Chirurgengesellschaft durch ihren Präsidenten vertreten. Kern der Initiative war die Verbreitung einer weltweit erarbeiteten Checkliste, die nach entsprechender Studienlage geeignet erschien, die Zahl der unerwünschten perioperativen Ereignisse auf die Hälfte zu reduzieren. Mit Übertragung der Checkliste ins Deutsche hat sich die DGCH frühzeitig für deren Einführung und routinemäßige Anwendung in deutschen Krankenhäusern eingesetzt [10] (Abb. 3). Es galt vor allem zu vermitteln, dass es beim Einsatz von Checklisten im klinischen Alltag nach den Erfahrungen aus der Luftfahrt um die Etablierung eines Systems sowie einer grundsätzlichen Haltung und nicht nur um die Durchführung von Einzelmaßnahmen der Fehlerprävention geht (nach dem Motto „Checkliste abgehakt – alles gut“) [11] (Tab. 3).

Abb. 3: Beitrag zur Implementierung der Sicherheits-Checkliste der WHO (deutsche Version) in den Mitteilungen der DGCH [10]

Tab. 3: Checklisten zur Fehlerprävention

|

Checklisten sind ein bewährtes Kontroll-Instrument, um die Sicherheit durch Vermeidung unerwünschter Ereignisse zu erhöhen: |

|

•Sie stellen ein Arbeitswerkzeug dar, das eingesetzt wird als Erinnerungshilfe, um Prozesse gleichbleibend zu strukturieren und um Zuständigkeiten zu regeln. |

|

•Ihr Einsatz ist vor allem in den Bereichen sinnvoll, in denen verschiedene Akteure unterschiedlicher Berufsgruppen zusammenarbeiten, in denen es auf gleichzeitigen Einsatz und Monitoring vieler medizinischer Geräte ankommt und in denen kritische Situationen vermehrt auftreten können (Beispiel OP). |

|

•Insbesondere in Stress- und Ausnahmesituationen können Checklisten helfen, Gedächtnisfehler zu vermeiden und Entscheidungskorridore aufzeigen, welche die Sachlage überschaubar halten und damit handhabbar machen. |

Neben dem Schwerpunktthema „Patient Safety Checklist“ der WHO wurde in den Mitteilungen der DGCH über weitere Beratungsthemen des im 2- Jahresturnus tagenden International Forum on Quality and Safety in Health Care vom Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Qualität und Sicherheit (CAQS), Prof. C-D. Heidecke, in den Mitteilungen der DGCH berichtet [12 a-c]

Die 2008 gestartete Aktion Saubere Hände, eine nationale Kampagne zur Verbesserung der Compliance der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen, basierend auf der WHO Kampagne „Clean Care is Safer Care“, entstand unter Mitwirkung des APS in gemeinsamer Trägerschaft mit dem Nationalen Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen (NRZ). Diese Kampagne, seit 2014 gestützt von einem Förderkreis aus einer Vielzahl unterschiedlichster Organisationen, zählt heute zu einer der teilnehmerstärksten Aktionen zur Patientensicherheit weltweit.

2009 hat das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) die Eröffnung des ersten Instituts für Patientensicherheit (IfPS) an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn gefeiert. Vier Jahre nach seiner Gründung hatte das APS damit ein wichtiges Ziel erreicht: eine Grundlage für die wissenschaftliche Betrachtung des Themas zu schaffen. Aufgabe des Instituts sollte es sein, die Ursachen von Behandlungsfehlern zu untersuchen sowie Präventionsstrategien zu erarbeiten. In weiteren Projekten sollten die Einführung von Handlungsempfehlungen in den klinischen Alltag evaluiert und in einer groß angelegten Befragung der Stand des klinischen Risikomanagements ermittelt werden. Darüber hinaus galt es, sog. Patientensicherheitsindikatoren (PSI) zu entwickeln, die dazu dienen, für eine medizinische Einrichtung das Risiko eines unerwünschten Vorfalls während einer Behandlung abzuschätzen. Das IfPS ist das erste universitäre Institut in Deutschland, das sich explizit dem Thema Patientensicherheit in Forschung und Lehre widmet. Es wurde bis 2017 durch eine Stiftungsprofessur des APS unterstützt; die DGCH war bei diesem Projekt als Förderer beteiligt [13].

2010 brachte das APS die viel beachtete Broschüre „Aus Fehlern lernen“ heraus, in der 17 „Profis aus Medizin und Pflege“ über ihre persönlichen Irrtümer und Versagen sprechen und dafür in aller Öffentlichkeit Verantwortung übernehmen. In sehr persönlicher Weise berichteten sie über Episoden, in denen ihnen Fehler unterlaufen sind, und schildern, was sie selbst daraus gelernt haben und was andere daraus lernen können. „Erschreckende Selbstdiagnose“, „Schlampen mit Kranken“, „Irren ist ärztlich“ – so lauteten einige der Schlagzeilen nach der Präsentation der Broschüre. Der Bekennermut und die Enttabuisierung, die Möglichkeit, offen über Fehler zu sprechen, wurde jedoch überwiegend positiv aufgenommen und die öffentliche Diskussion damit intensiv und vor allem nachhaltig beeinflusst und mittlerweile auch weitgehend versachlicht (Abb. 4).

Abb. 4: Broschüre „Aus Fehlern lernen“ mit überwiegend positiver medialer Reaktion

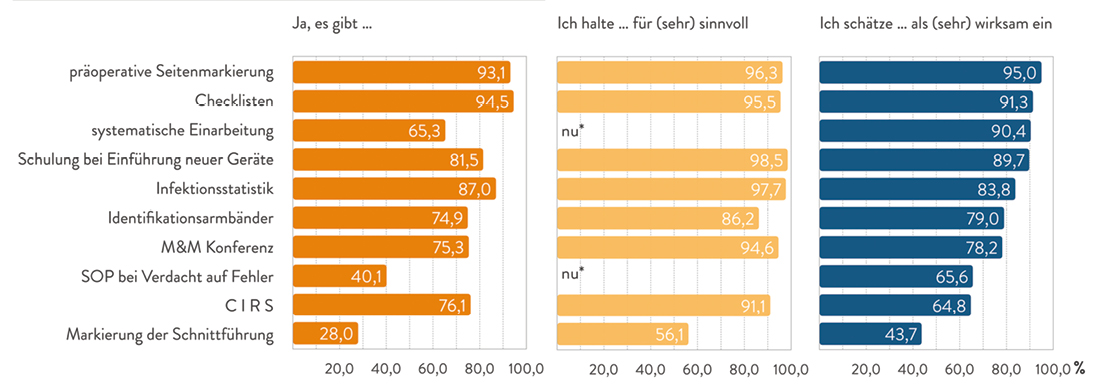

Neben Repräsentativbefragungen deutscher Krankenhäuser zur Umsetzung eines Klinischen Risikomanagements im Krankenhaus durch APS und IfPS hat sich die DGCH gemeinsam mit dem APS auch speziellen Evaluationen zur Existenz, Sinnhaftigkeit und Einschätzung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Förderung der Patientensicherheit an chirurgischen Kliniken Deutschlands gewidmet (Abb. 5) und die Evidenzbasierung von Instrumenten zur Verbesserung der Patientensicherheit in der Chirurgie analysiert [14, 15].

Abb. 5: Existenz, Sinnhaftigkeit und Einschätzung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Förderung der Patientensicherheit an chirurgischen Kliniken Deutschlands [14]

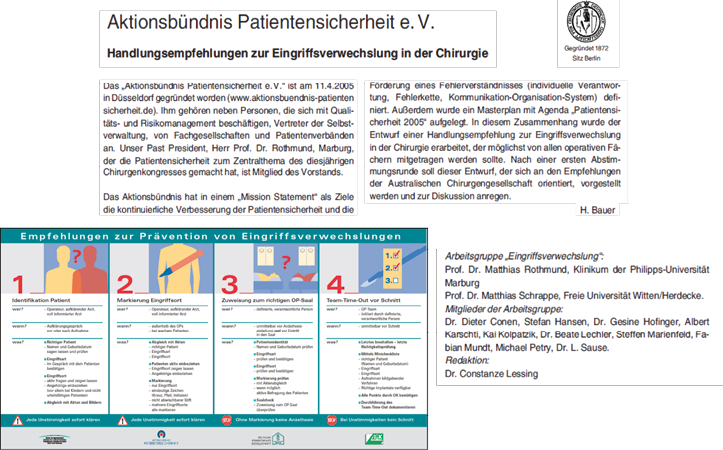

Da Berichts- und Lernsysteme im Gesundheitswesen zunehmend an Bedeutung gewinnen, beteiligen sich daran immer mehr Krankenhäuser, Fachgesellschaften, Berufsverbände, Ärztekammern, Kassenärztliche Vereinigungen und andere medizinische Institutionen und Einrichtungen oder implementieren interne Systeme. Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ), das APS, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Deutsche Pflegerat haben als Projektträger mit dem Krankenhaus-CIRS-Netz Deutschland (http://www.kh-cirs.de/) eine Plattform geschaffen, auf der überregional bedeutsame CIRS-Fälle analysiert, kommentiert und von allen Nutzern gelesen werden können. Die Darstellung von Risikobereichen und der Austausch von Problemlösungen sollen gemeinsames Lernen aller Berufsgruppen im Krankenhaus fördern und Hinweise für das klinische Risikomanagement geben. Notwendig sind vor allem eine gerechte Betriebskultur und eine Atmosphäre des Vertrauens, in der die Mitarbeiter nicht nur ermutigt, sondern sogar belohnt werden für die Weitergabe sicherheitsrelevanter Informationen. Es muss ihnen klar sein, wo die Grenze zwischen einem akzeptablen und einem nicht akzeptablen Verhalten liegt. Erst wenn gut durchdachte Regelsysteme gekoppelt sind mit verantwortungsvollem Handeln, können diese ihre beabsichtigte Wirkung entfalten [11]. Die DGCH hat als Fachgesellschaft zusammen mit den Schweizer Protagonisten um D. Scheidegger [16] ein für Ihre Mitglieder offenes CIRS aufgebaut als Angebot für alle Interessierten, die keine klinikinternen Meldesysteme nutzen konnten. Eingehende Meldungen wurden zeitnah kommentiert (Abb. 6) [17].

Abb. 6: Ankündigung der Freischaltung des CIRS der DGCH in den Mitteilungen der Gesellschaft im April 2008 [17]

Es ist sowohl Ziel als auch Verdienst des APS, fächerübergreifend Disziplinen zusammenzubringen, die traditionell nur wenige Berührungspunkte miteinander haben. Diese Multidisziplinarität sowie das daraus resultierende breite Themen- und Methodenspektrum führen dazu, dass eine Vielzahl von Fragestellungen zur Patientensicherheit aufgegriffen und in ihrer Komplexität bearbeitet werden kann. Ein verbessertes Bewusstsein für Fehler und unerwünschte Ereignisse bei allen an der Versorgung Beteiligten sowie ein kontinuierliches Erfassen und Verbessern werden letztlich einen entscheidenden Anteil an Akzeptanz und langfristigem Erfolg von Patientensicherheitsinitiativen haben. Das Thema Patientensicherheit ist auf Seiten der Politik auch international hochrangig gewichtet. Mittlerweile finden jährlich globale Ministertreffen zum Thema Patientensicherheit statt. Das APS begeht seit 2015 jeweils am 17. September den Welttag der Patientensicherheit. Die Entscheidung der Vollversammlung der WHO vom 25. Mai 2019, diesen Tag lt. der Vorsitzenden des APS, Frau Dr. Hecker „mit höchsten Würden zu versehen“ und Patientensicherheit mit Blick auf die weltweite Gesundheitsversorgung zu einem Thema höchster Priorität zu erheben, ist für das APS eine schöne Bestätigung. Für den Welttag für Patientensicherheit am 17.09.2020 hat die WHO unter dem Eindruck der Coronapandemie als Themenschwerpunkt SAFE HEALTH WORKERS, SAFE PATIENTS gewählt aus der Überzeugung, dass kein Land und keine Klinik seine Patienten gesund erhalten kann, wenn es das Gesundheitspersonal nicht gesund hält. Das APS hat dazu einen eindrucksvollen Livestream zur Veranstaltung „Patientensicherheit in der Coronakrise“ angeboten, in dem diskutiert wurde, welche Lehren zur Patientensicherheit sich aus der Corona-Krise ziehen lassen und neue Untersuchungen, Probleme und Lösungsansätze im Bereich der Patienten- und Mitarbeitersicherheit präsentiert wurden.

Seit 2014 vergibt das APS in Kooperation mit starken Partnern jährlich den Deutschen Preis für Patientensicherheit, um die Sicherheitskultur im Gesundheitswesen nachhaltig zu fördern. Ausgezeichnet werden Best-Practice-Beispiele und wissenschaftliche Arbeiten, die die Sicherheitskultur der Patientenversorgung verbessern.

Das 2018 erschienene gewichtige APS-Weißbuch Patientensicherheit: Wegweiser für zentrale Verbesserungen der Patientenversorgung [18] hat eine zentrale Botschaft seines Verfassers, Prof. M. Schrappe: „Mehr Patientensicherheit ist machbar, wenn man die richtigen Methoden zur Verbesserung in Anwendung bringt“. Sicherheitskultur findet in erster Linie im Kopf statt. „Nur wer die innere Bereitschaft hat und wer innerlich von der Notwendigkeit überzeugt ist, wird Sicherheitssysteme auch tatsächlich verwenden“ (Abb. 7). Die Treppe wird von oben gekehrt. Nach dieser alten Volksweisheit liegen die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Kulturwandel im Verständnis dafür bei den Führungskräften. Notwendige Reformen, Veränderungen und entsprechende Maßnahmen in der Betriebskultur müssen auf der Führungsebene beginnen. Das Vorbild des Chefs ist entscheidend. Oder, wie es die langjährige Vorsitzende des APS, Hedwig Francopis-Kettner 2018 ausdrückte: „Es muss allen klarwerden, dass Patientensicherheit Führungsverantwortung ist“.

Abb. 7: Zukunftsweisende „Bibel“ des APS: APS-Weißbuch Patientensicherheit: Wegweiser für zentrale Verbesserungen der Patientenversorgung [18]

Ausblick

Die moderne Hightech-Medizin bringt auch wachsende Risiken mit sich. Viele unterschiedliche Berufsgruppen arbeiten in immer mehr Schnittstellen zusammen, immer mehr Medikamente und technische Geräte werden eingesetzt, selbst bei Hochrisiko-Patienten werden komplizierte Eingriffe durchgeführt. Dazu kommen Zeitdruck und hohe Arbeitsbelastung. So gehört heute zu den sehr ernst zu nehmenden fehlerproduzierenden Bedingungen vor allem auch das unter erheblichem ökonomischem Druck stehende Arbeitsumfeld.

Dass die Chirurgen in Deutschland eine Schlüsselrolle bei der Einführung einer Sicherheitskultur übernommen haben, lag nicht daran, dass sie besonders viele Fehler machten (was die Häufigkeitsangaben nachgewiesener Behandlungsfehler in den jährlich veröffentlichten Statistiken suggerieren könnte), sondern dass chirurgische Fehler besser zu sehen sind als solche in konservativen Fächern. Bei einer Operation gibt es immer einen Täter, eine Tatzeit und einen Tatort. In der konservativen Medizin ist es schwerer, einen Zusammenhang zwischen einer ärztlichen Maßnahme und einem unerwünschten Ereignis herzustellen. Seit in der Inneren Medizin mehr und mehr invasive diagnostische und therapeutische Methoden oder aggressive Chemotherapien angewandt werden, ist die Situation des offensichtlichen Zusammenhangs auch dort häufiger anzutreffen [19, 20].

Das APS hat in den 15 Jahren seines Bestehens einen enormen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit der medizinischen Versorgung in unserem Land geleistet. Es ist längst tief im Gesundheitswesen verwurzelt und wirkt gerade bei der längst nicht vollzogenen Aufhebung der Sektorengrenzen und bei den unterschiedlichen Interessenlagen der verschiedenen Partner wie eine einigende Klammer im gemeinsamen Ziel, Patientensicherheit kontinuierlich zu verbessern. Chirurgie ist mehr als Operieren und „Patientensicherheit ist mehr als die Vermeidung bestimmter Komplikationen. Sie muss auch als Eigenschaft von Teams, Organisationen und sogar des gesamten Gesundheitswesens verstanden werden. Ihre Innovationskraft ist in den Dienst der Verwirklichung dieses Ziels zu stellen“, so M. Schrappe im APS-Weißbuch Patientensicherheit. Die zentralen Forderungen sind ein erweitertes Verständnis von Patientensicherheit, eine Patientensicherheitskultur in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie eine aktive Einbindung der Patienten in den Behandlungsprozess. Damit wurde nicht nur eine grundlegende Situationsanalyse vorgenommen, sondern zukunftsweisend ein Wegweiser zur sicheren Patientenversorgung mit dem Anspruch „neu denken – gezielt verbessern“ vorgelegt. Dazu gehört vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie auch „die radikale Umorganisation von Versorgungsketten und der aufgesprengte Damm, der bisher die Digitalisierung aufgehalten und nahezu alle bisherigen Versorgungsprozesse „rapide“ verändert hat – so die APS-Vorsitzende R. Hecker aktuell anlässlich einer Sonderveranstaltung des APS am 10.9.2020 in Essen.

Das APS ist und wird auch in Zukunft die Plattform und der Transmitter sein, um diesem gesellschaftlichen Anliegen gerecht zu werden. Die aktuellen Mitgliederinfos des Vorstands und der Geschäftsführung um die Vorsitzende Frau Dr. Hecker belegen eindrucksvoll die vielfältigen Aktivitäten des APS, getragen von einer großen Zahl von hoch kompetenten und engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus unterschiedlichen Professionen. Mit Prof. Dr. C-D. Heidecke, Greifswald, und Prof. Dr. A. Stier, Erfurt, ist die DGCH als Beisitzer im Vorstand bzw. im Beirat des APS weiterhin aktiv vertreten. Über die bisher von der Gründungsphase an in diesen 15 Jahren geleistete immense ehrenamtliche Arbeit hinaus bedarf das APS bei den ständig wachsenden und auch immer komplexeren Aufgaben allerdings auch einer breiten nachhaltigen Förderung durch eine dauerhaft gesicherte Finanzierung.

Literatur

[1] Bauer H: Verantwortlichkeit und Werte. In: Euteneier H (Hrsg.) Handbuch Klinisches Risikomanagement. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg 2015, S. 67-73

[2] Albrecht H (2009) Ernest Amory Codman: Ein Märtyrer der Patientensicherheit. https://www.zeit.de/online/2009/24/chirurgen-fehler

[3] Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To Err is Human: Building a Safer Health System. Washington, DC: Committee on Quality of Health Care in America, Institute of Medicine, National Academies Press; 2000

[4] Rothmund M Eröffnungsrede des Präsidenten zum 122. Kongress der DGCH. Mitteilungen der DGCH 2005;34:207-210

[5] Bauer H. Kommentar: Aus Fehlern lernen – Verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit. Dtsch Ärztebl 2008;105:664

[6] Bauer H Aus der Summe der Fehler entsteht ein Schaden. Patientensicherheit: Fehlervermeidung und Umgang mit Fehlern in der Chirurgie. Krankenhaus-umschau. ku Sonderheft Risk Management 8/2005: 10-14

[7] Flöhl R. Patientensicherheit. Noch mehr Fehlerkultur im Operationssaal. FAZ 2.5.2010 https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/patientensicherheit-noch-mehr-fehlerkultur-im-operationssaal-1970907.html

[8] Beschlussprotokoll des 108. Deutschen Ärztetages vom 03.-06. Mai 2005 in Berlin. www.bundesaerztekammer.de/downloads/Beschluesse108.pdf TOP VII ÄRZTLICHES FEHLERMANAGEMENT/PATIENTENSICHERHEIT S. 24-38

[9] Bauer H. Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. Handlungsempfehlungen zur Eingriffsverwechslung in der Chirurgie. Mitteilungen der DGCH 2006;35:27-39

[10] Rothmund M Safe Surgery Saves Lives 2008. Mitteilungen der DGCH 2008;37:363-364

[11] Bauer H: Fehlerkultur: Sicherheitskultur – Critical Incident Reporting System (CIRS) – Checklisten zur Fehlerprävention – Fehler- und Risikoprävention: Was sieht die Weiterbildung vor? In: Berg D, Bauer H, Broglie M, Ulsenheimer K, Zwißler B (Hrsg.) Medizin.Recht. Verlag S. Kramarz, Berlin 2013: S. 421-433

[12] Heidecke CD. Bericht zum International Forum on Quality and Safety in Health Care,

a)Berlin 17.-20. März 2009 Mitteilungen der DGCH 3/2009, S. 218-220 https://www.dgch.de/uploads/tx_news/2009-03_DGCH-Mitteilungen.pdf.

b)Amsterdam 5.-8. April 2011 Mitteilungen der DGCH 3/2011, S. 258-259 https://www.dgch.de/uploads/tx_news/2011-03_DGCH-Mitteilungen.pdf

c)London 16.-19. April 2013 Mitteilungen der DGCH 4/2013, S. 217-219 https://www.dgch.de/uploads/tx_news/2013-04_Chirurgie_Mitteilungen_der_DGCH_01.pdf

[13] Bauer H: Institut für Patientensicherheit (IfPS) in Bonn eröffnet. Mitteilungen der DGCH 3/2009, S. 246 https://www.dgch.de/uploads/tx_news/2009-03_DGCH-Mitteilungen.pdf

[14] Rothmund M, Kohlmann Th, Heidecke H-D , Siebert H, Ansorg J Patientensicherheit: Kontinuierliche Verbesserung. Ergebnisse einer online-Umfrage unter Chirurgen zu Instrumenten der Patientensicherheit (DGCH, BDC, APS) Dtsch Ärztebl 2015;112: 1032-1035

[15] Beyer K, Heidecke C-D Evidenzbasierung von Instrumenten zur Verbesserung der Patientensicherheit in der Chirurgie. Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ) (2015) 109, 230—234

[16] Kaufmann M, Staender S, von Below G, Brunner HH, Portenier D. Scheidegger D. Computerbasiertes anonymes Critical Incident Reporting: ein Beitrag zur Patientensicherheit Schweizerische Ärztezeitung 2002;83: 2554-2558

[17] Bauer H CIRS jetzt auf www.dgch.de allgemein geöffnet. Mitteilungen der DGCH 2008;37:138

[18] Schrappe M (2018) APS-Weißbuch Patientensicherheit: Wegweiser für zentrale Verbesserungen der Patientenversorgung MWV Medizinische Verlagsgesellschaft Berlin

[19] Kaulen H (2015) Patientensicherheit im OP? Täter, Tat und Tatort. FAZ 10.5.2015

[20] Rothmund M Editorial Patientensicherheit Der Internist 2020; 61:440-443

Bauer H: 15 Jahre Aktionsbündnis Patientensicherheit aus Sicht der DGCH. Passion Chirurgie. 2020 Dezember; 10(12): Artikel 06_05.