01.11.2025 Digitalisierung/Robotik/KI

Wenn Roboter operieren – Chancen und Grenzen der autonomen Chirurgie

Die Medizin erlebt derzeit einen technologischen Umbruch, der vor wenigen Jahren noch wie Science-Fiction wirkte. Bei der Johns-Hopkins-Universität (USA) hat ein mittels künstlicher Intelligenz gesteuerter Roboter (Surgical Robot Transformer-Hierarchy, SRT-H) eine Gallenblasenentfernung autonom bei einem Schweinkadaver durchgeführt [1]. Das ist das erste Mal, dass ein robotisch-chirurgischer Eingriff ohne direkte manuelle Steuerung von Chirurg:innen erfolgreich durchgeführt wurde. Dieses Ereignis markiert einen Meilenstein in der Geschichte der modernen Chirurgie und wirft gleichzeitig wichtige Fragen und Herausforderungen auf.

Technologischer Hintergrund

Die Entwicklung der Operationsrobotik begann vor rund zwei Jahrzehnten mit Systemen wie dem DaVinci- oder ZEUS-Roboter [2]. Ziel war zunächst nicht das autonome Operieren, sondern eine verbesserte Ergonomie und Präzision für den Menschen: zitterfreie Bewegungen, 3D-Sicht, feinere Instrumentenführung und minimalinvasive Zugänge. Eine wichtige Ursprungsidee war zudem die Telechirurgie: erfahrene Operateur:innen in sicheren Zentren sollten Patient:innen in Kriegs- und Krisengebieten oder extrem abgelegenen Regionen aus der Ferne behandeln können – über stabile, schnelle Datenverbindungen und mit robotischer Telepräsenz [3].

Einen Meilenstein im Bereich der Telechirurgie setzte 2001 das Team um Jacques Marescaux am IRCAD in Straßburg mit der ersten transatlantischen laparoskopischen Operation („Operation Lindbergh“): Der Operateur steuerte von New York aus über eine dedizierte Glasfaserverbindung einen Operationsroboter in Straßburg, Frankreich, und entfernte der Patientin erfolgreich und komplikationslos die Gallenblase [4, 5]. Diese Demonstration bewies die technische Machbarkeit der Fernchirurgie und zeigte zugleich die Hürden auf: Bedarf an garantierter Bandbreite und niedriger Latenz, hohe Kosten der Infrastruktur, organisatorische und haftungsrechtliche Fragen sowie Anforderungen an Ausfallsicherheit und Datensicherheit. In der Praxis setzten sich in den Folgejahren daher zunächst tele-gestützte Anwendungen wie Tele-Mentoring oder Tele-Proctoring häufiger durch das Durchführen von operativen Eingriffen [3].

Heute kombinieren moderne Systeme hochauflösende 3D-Optik, stabile Kinematik und fortgeschrittene Ergonomie mit Verfahren der Künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens [6, 7]. KI-Module segmentieren Gewebe, verfolgen Instrumente, stabilisieren Kameras und planen Trajektorien. In klar umrissenen Teilschritten – etwa beim Führen von Nähten, Setzen von Klammern oder der automatisierten Kameraführung – können Roboter bereits (teil-)autonom agieren, stets unter Supervision der Chirurgin oder des Chirurgen [8, 9]. Forschungssysteme zeigen in Labor- und Tiermodellen, dass eine sichere, wiederholbare Autonomie für eng definierte Aufgaben erreichbar ist; im klinischen Alltag dominiert jedoch weiterhin das Paradigma der „geteilten Kontrolle“ [9].

Der Vergleich mit dem autonomen Fahren hilft bei der Einordnung der Autonomie in der klinischen Anwendung. Die Society of Automotive Engineers (SAE International) hat eine Klassifikation des autonomen Fahrens erstellt [10]. Dort spricht man von SAE-Stufen 0 bis 5.

- SAE Level 0 – Keine Automatisierung: Das Fahrzeug verfügt zwar eventuell über Warnsysteme (z. B. akustische Signale), aber alle Fahraufgaben werden vollständig vom Menschen übernommen.

- SAE Level 1 – Fahrerassistenz: Einzelne Funktionen wie Tempomat oder Spurhalteassistent unterstützen den Menschen, die Kontrolle bleibt jedoch vollständig beim Fahrer.

- SAE Level 2 – Teilautomatisierung: Mehrere Assistenzsysteme arbeiten kombiniert, zum Beispiel Spurführung und Abstandsregelung. Das Fahrzeug kann in bestimmten Situationen selbstständig lenken und bremsen, doch der Fahrer muss permanent aufmerksam bleiben.

- SAE Level 3 – Bedingte Automatisierung: Das Fahrzeug kann in definierten Szenarien (z. B. auf der Autobahn) die Fahraufgabe eigenständig übernehmen. Der Mensch darf die Aufmerksamkeit kurzzeitig vom Verkehr abwenden, muss aber jederzeit eingriffsbereit sein, wenn das System dies anfordert.

- SAE Level 4 – Hochautomatisierung: In klar abgegrenzten Bereichen (etwa in einer Stadt mit geeigneter Infrastruktur oder im Autobahnverkehr) kann das Fahrzeug dauerhaft ohne menschliches Eingreifen fahren. Eingriffe durch den Menschen sind normalerweise nicht mehr erforderlich, außerhalb der definierten Zonen jedoch schon.

- SAE Level 5 – Volle Automatisierung: Das Fahrzeug übernimmt sämtliche Fahraufgaben in allen Verkehrssituationen. Es benötigt weder Lenkrad noch Fahrer; der Mensch wird vollständig zum Passagier.

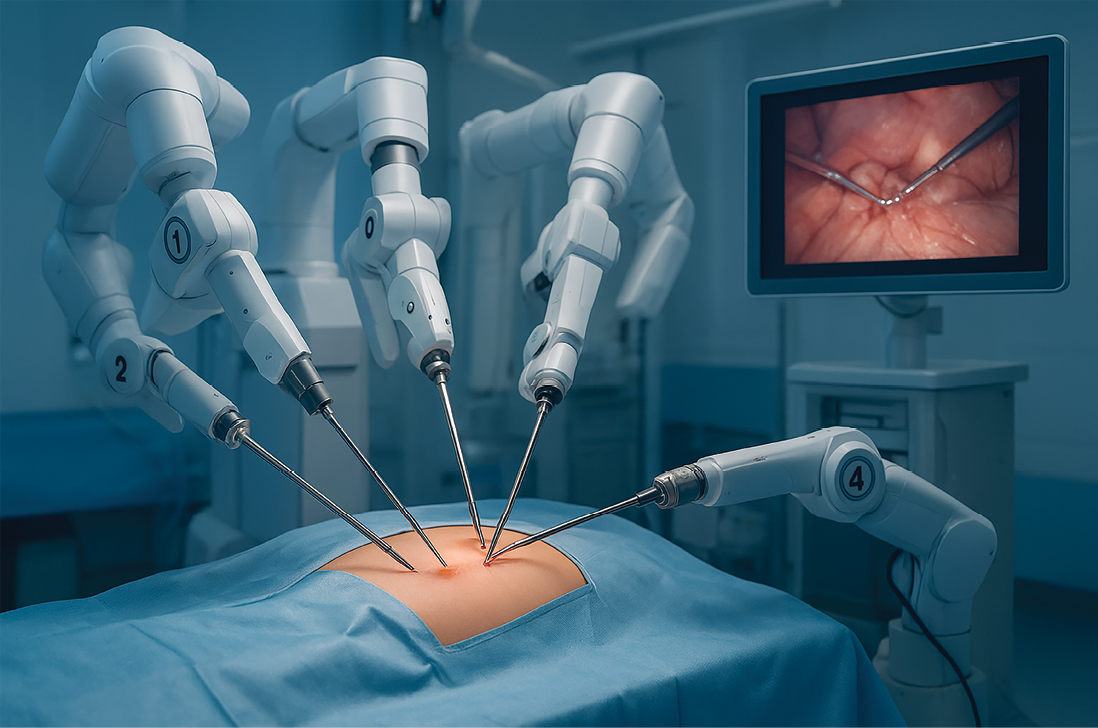

Abb. 1: Die Entwicklung autonomer OP-Roboter steht noch am Anfang und erfordert einen schrittweisen, streng überwachten Einsatz sowie intensive Forschung und gesellschaftliche Diskussion, um Sicherheit, Nutzen und Risiken zu klären.

Übertragen auf die Chirurgie bewegen wir uns gegenwärtig zwischen Assistenz (≈ Level 1–2) und überwachter Teilautonomie (≈ Level 3). Das System kann Standardaufgaben übernehmen, die/der Operateur:in bleibt jedoch verantwortlich, überwacht in Echtzeit und kann jederzeit eingreifen [9]. Ein „Level 5“-vollautonomes Operieren ohne menschliche Aufsicht, ist in naher Zukunft eher unwahrscheinlich. Gründe sind die große Variabilität von Anatomie und Pathologie, unvollständige Sensorik (z. B. limitiertes haptisches Feedback), seltene, aber kritische operative Situationen, strenge regulatorische Anforderungen und ethische Fragen der Verantwortlichkeit und Haftbarkeit [8, 9]. Wahrscheinlich ist daher eher die Umsetzung eines evolutionären Wegs mit mehr „Autonomie in der Schleife“ für repetitive, gut standardisierte Teilschritte; robuste Sicherheitsschichten mit kontinuierlicher Überwachung; und eine stärkere Integration von Entscheidungsunterstützung, Bildfusion und prädiktiven Modellen [8, 9, 11]. So bleibt der Roboter vermutlich am Ende ein hochpräzises, zunehmend „mitdenkendes“ Werkzeug – und der/die Chirurg:in letztendlich die entscheidende Instanz am Operationstisch.

Chancen und Vorteile

Die potenziellen Vorteile eines (autonom arbeitenden) OP-Roboters sind vielfältig:

Präzision

Robotische Systeme ermöglichen feinere und tremorfreie Bewegungen, die die menschliche Motorik übertreffen. Studien zeigen, dass robotische Assistenz zu geringeren Blutverlusten, präziserem setzen von Nähten und weniger postoperativen Komplikationen führen kann [3, 9]. So konnte zum Beispiel beim robotisch-assistierten Nähen von Blutgefäßen eine deutlich höhere Reproduzierbarkeit erzielt werden als bei der manuellen Technik [9].

Konsistenz

Ein Algorithmus ermüdet nicht, sodass die Leistung auch nach vielen Stunden konstant bleibt. Während menschliche Operateur:innen nach langen Eingriffen an Präzision verlieren, können Roboter ihre Bewegungsqualität beibehalten. Marcus et al. (2024) beschreiben, dass KI-gestützte Robotersysteme durch kontinuierliche Bild- und Sensordatenanalyse eine konstante Qualität liefern, selbst in langwierigen Prozeduren [7]. Allerdings zeigen mehrere Studien, dass Chirurg:innen nach langem Arbeiten tatsächlich Ermüdungserscheinungen und damit Leistungseinbußen zeigen. Eine aktuelle systematische Übersichtsarbeit von Sturm et al. (2024) zeigte, dass insbesondere Chirurg:innen in der Weiterbildung von diesem Phänomen häufiger betroffen zu sein scheinen. So zeigten Studien einen Leistungsabfall im Simulationssetting aber auch in realen Operationssituationen, wenn auch seltener [12].

Zugänglichkeit

In Regionen mit Ärzt:innenmangel können OP-Roboter langfristig Versorgungslücken schließen [13, 14]. Darüber hinaus eröffnet die Robotik nicht nur Patient:innen den Zugang zu moderner Chirurgie, sondern auch Chirurg:innen zu neuer Ausbildung: So ermöglicht Tele-Proctoring, dass erfahrene Expert:innen weltweit Kolleg:innen in Echtzeit anleiten und Eingriffe überwachen, ohne physisch vor Ort zu sein. Studien zeigen, dass dadurch qualitativ hochwertige Weiterbildung auch in strukturschwachen Regionen möglich ist und so indirekt Versorgungslücken geschlossen werden können [15]. Dies zeigt das Potenzial robotischer Systeme, Expertise global verfügbar zu machen und perspektivisch auch für remote surgery nutzbar zu sein.

Datenintegration

Moderne Roboter können Bildgebung, Laborwerte und Patientendaten in Echtzeit berücksichtigen. Dies ermöglicht intraoperative Navigation und KI-gestützte Entscheidungshilfen, wie die automatische Segmentierung von Tumorgewebe oder die Fusion von CT-/MRT-Daten mit dem Live-Bild [6]. Einige Autoren heben hervor, dass solche Systeme künftig chirurgische Entscheidungen verbessern können, indem sie Patientendaten dynamisch in den Ablauf integrieren [8].

Insgesamt könnten diese Entwicklungen dazu beitragen, die Chirurgie sicherer zu machen und das Outcome für Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern.

Risiken und Kritik

Trotz der Euphorie müssen einige zahlreiche Risiken und Bedenken beachtet werden:

Sicherheit und Verantwortlichkeit

Wenn beim autonomen OP-Roboter etwas schiefgeht – z. B. ein technischer Fehler auftritt, Komplikationen oder unerwartete Reaktionen des Körpers auftreten – stellt sich die Frage: Wer trägt die rechtliche und ethische Verantwortung? Wer haftet? Laut dem „Ethical Landscape of Robot-Assisted Surgery“ wird oft nicht klar geregelt, ob die Verantwortung beim Hersteller (bei Hardware-/Softwarefehlern), beim Operateur, oder sogar bei der Institution liegt [16]. Ebenfalls relevant sind Leitlinien wie das „SAGES (Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons)/MIRA (Minimally Invasive Robotic Association) Consensus Document on Robotic Surgery“, welches vorschreibt, dass Chirurg:innen umfassend geschult sein müssen und alternative Verfahren zur Verfügung stehen müssen, wenn der Einsatz der Robotik nicht sicher gewährleistet ist [17].

Menschliche Faktoren

Chirurgische Erfahrung, Intuition und Empathie sind wichtige menschliche Eigenschaften, die autonome Systeme (noch) nicht adäquat nachbilden können. Studien zu „Human Factors in Robotic Surgery“ zeigen, dass Kommunikation des OP-Teams, Notfallreaktionen, situative Wahrnehmung (situational awareness) und das Stresslevel entscheidend sind, und dass diese von Robotern nicht umgesetzt bzw. verarbeitet werden können [7, 18]. Weiterhin beschreibt das IDEAL-Framework, dass bei der Einführung neuer chirurgischer Robotersysteme die menschlichen Faktoren – z. B. Arbeitsbelastung, Schnittstelle Benutzer/Steuerung und die Usability – systematisch evaluiert werden müssen [7].

Abhängigkeit von Technik & Systemausfällen

Ein technisches Gerät wie ein Operationsroboter kann versagen: Hardware-Fehler, Softwarebugs, Verbindungsprobleme oder Stromausfall. Ein konkretes Beispiel: Studien wie „Context-aware Monitoring in Robotic Surgery“ arbeiten daran, Fehler in Echtzeit zu erkennen und entsprechend zu reagieren, zeigen jedoch auch, wie häufig potenziell gefährliche Zustände vorliegen, wenn Überwachungsmechanismen fehlen [19]. Auch die Problematik der Cybersicherheit wird häufig diskutiert – so können Teleoperationen anfällig sein gegenüber Hacker-Angriffen, wenn keine ausreichende Sicherung vorliegt [20].

Kosten und Wirtschaftlichkeit

Autonome Systeme sind teuer in der Anschaffung, Wartung, Training, Zertifizierung und sollten über ihren Lebenszyklus betrachtet werden. Laut dem Artikel „Robotic Surgery: Risks vs. Rewards“ sind die Kosten oft ein Hinderungsgrund, insbesondere in weniger finanziell abgesicherten Gesundheitssystemen oder Regionen mit begrenzten Ressourcen [21]. Auch das IDEAL-Framework betont, dass bei jeder Phase der Evaluation auch Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt werden sollten – nicht nur kurzfristig, sondern langfristig, um die Nachhaltigkeit sicherzustellen [7].

Ethische Fragen: Leben und Tod, Entscheidungsautonomie

Darüber hinaus bestehen ethische Bedenken: Sollten wir wirklich wollen, dass Maschinen über Leben und Tod im Operationssaal entscheiden? Soll und kann eine Maschine bestimmen, wenn es um die Entscheidung zum Leben, der Lebensqualität oder das Einstellen der Maßnahmen geht? Wie sieht es mit der rechtlichen Aufklärung aus, wenn das System autonom handelt? [22] Die Literatur zeigt, dass Patient:innen informiert werden müssen über:

- den Grad der Autonomie eines Roboters (wie stark der Eingriff durch KI/autonome Komponenten gesteuert wird)

- die Risiken, einschließlich technischer Fehlfunktionen

- alternative Behandlungsoptionen [23]

Außerdem schreiben Leitlinien wie „Ethical Considerations Regarding the Implementation of New Technologies“ der SAGES vor, dass Ethik-Kommissionen/institutionelle Review Boards einbezogen werden müssen und Transparenz bei der Einführung neuer Innovationen gefordert ist [24].

Der Mensch im Mittelpunkt

Bei allen technischen Möglichkeiten darf nicht vergessen werden, dass der Mensch im Mittelpunkt der Medizin bleiben muss. Mit zunehmender Automatisierung wird sich die Rolle der Chirurg:innen in Zukunft verändern: Sie werden weniger als direkte Operateur:innen agieren, sondern zunehmend als Supervisoren und Entscheidungsträger handeln, die die Systeme überwachen. Damit ein solcher Wandel gelingt, braucht es zum einen angepasste Ausbildungsprogramme aber auch klare Rahmenbedingungen.

Fachgesellschaften der minimal invasiven Chirurgie haben hierzu bereits Empfehlungen formuliert. Das SAGES/MIRA-Konsensusdokument fordert seit Jahren strukturierte Schulungen und Kompetenznachweise, bevor Chirurg:innen mit robotischen Systemen arbeiten dürfen [17]. Auch in aktuellen Übersichtsarbeiten wird betont, dass standardisierte Curricula mit Simulation, Mentoring und schrittweisem Kompetenzerwerb unverzichtbar sind [25]. Programme wie die Fundamentals of Robotic Surgery (FRS) zeigen, dass ein international gültiges Basistraining mit anschließender Zertifizierung möglich ist [26].

Zugleich weisen Expert:innen – etwa in Konsensuspapieren der Society of Thoracic Surgeons oder im Bulletin des American College of Surgeons – darauf hin, dass die Robotik die Arbeitsteilung im OP verändert: Der Chirurg oder die Chirurgin bleibt zentrale Autorität, übernimmt aber zunehmend die Rolle des Koordinators, der das Team führt und den Roboter überwacht [27, 28].

Damit wird deutlich: Robotische Systeme können die Arbeit unterstützen, aber nicht ersetzen. Nur wenn Ausbildung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und rechtliche Rahmenbedingungen Schritt halten, bleibt die Chirurgie auch im Zeitalter der Autonomie patientenzentriert.

Ausblick

Die Entwicklung autonomer OP-Roboter steckt noch in den Kinderschuhen. In den kommenden Jahren werden zahlreiche Studien notwendig sein, um Sicherheit, Effizienz und Nutzen objektiv zu prüfen. Wahrscheinlich ist ein schrittweiser Ansatz sinnvoll: zunächst als Assistenzsystem mit klar definierten Aufgaben, die aber immer unter Kontrolle des Operateurs bleiben, bevor komplexere Eingriffe selbstständig durchgeführt werden. Die Diskussion um Chancen und Risiken wird in der medizinischen Fachgesellschaft, Politik und Gesellschaft stattfinden und noch viele unbeantwortete Fragen aufwerfen, die es zu adressieren gilt.

Die Literaturliste erhalten Sie auf Anfrage via passion_chirurgie@bdc.de.

Krauss DT, Fuchs HF: Wenn Roboter operieren – Chancen und Grenzen der autonomen Chirurgie. Passion Chirurgie. 2025 November; 15(11): Artikel 03_01.

Autor:innen des Artikels

Weitere aktuelle Artikel

01.11.2025 Digitalisierung/Robotik/KI

Die ePA – eine juristische Beurteilung

Dieser Beitrag befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der elektronischen Patientenakte und den hieraus erwachsenden Verantwortlichkeiten und Haftungsrisiken des Arztes.

01.11.2025 Digitalisierung/Robotik/KI

Elektronische Patientenakte ePA – Mehrwert oder Bürokratiemonster für Chirurgen?

Die beschleunigte Einführung der elektronischen Patientenakte war eines der Herzensprojekte des letzten Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach, der damit „Zehntausende Leben retten“ wollte (Quelle: Rede des Ministers bei der Bundespressekonferenz zum Start der ePA für alle vom 15.1.2025).

01.11.2025 Digitalisierung/Robotik/KI

KI in der Chirurgie aktiv mitgestalten

Johanna Ludwig ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und hat bereits mehr als zehn Jahre Erfahrungen in Kliniken gesammelt. Sie ist Mitgründerin eines Startups und war bereits parallel zur ärztlichen Tätigkeit als medizinische Beraterin in Digitalisierungsprojekten aktiv unter war sie die stellvertretende Leitung des Gutachtenboards Medizin im Trusted Health Projekt der Bertelsmann Stiftung.

01.11.2025 Digitalisierung/Robotik/KI

Künstliche Intelligenz in der Chirurgie

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind in aller Munde. Die Veröffentlichung von ChatGPT (OpenAI) im November 2022 hat erstmals einer großen Anzahl von Menschen die Technologie der Large Language Modelle (LLM) verfügbar gemacht und ein jüngeres Bild von Künstlicher Intelligenz (KI) geprägt.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.