01.11.2025 Digitalisierung/Robotik/KI

Vier Arme und beste Sicht – Wie Roboter in Operationssälen zum Einsatz kommen

Dieser Artikel wurde am 15.7.2024 in der Offenbach-Post veröffentlicht. Er galt unter den Einsendungen für den BDC-Journalistenpreis 2024 als einer der Favoriten. Zum Schwerpunktthema dieser Ausgabe passt dieser Artikel, auch wenn er schon etwas älter ist.

16 Operationssäle stehen im Offenbacher Sana-Klinikum zur Verfügung. Einer davon ist dank der neuesten Generation eines Roboters ganz besonders nachgefragt: Schneller, schonender, besser sollen Eingriffe dadurch werden. Ein Besuch am OP-Tisch.

„Ziehen Sie sich bis auf die Unterhose aus“ – ein Satz, den man im Berufsalltag selten hört, erst recht, wenn man sein Gegenüber erst seit fünf Minuten kennt. Doch dieser Termin ist selbst für einen Journalisten besonders: Mit OP-Hose, -Kittel und Schlappen ganz in Grün, einer Haube auf dem Kopf und einer Maske vor Mund und Nase geht es an diesem Dienstagmorgen in einen OP-Saal des Offenbacher Sana-Klinikums. Das Team wartet bereits auf Chirurg Prof. Dr. Peter Kleine, der seiner 84-jährigen Patientin die von einem Tumor befallene Thymusdrüse, die hinter dem Brustbein liegt, sowie einen weiteren Tumor in der Lunge entfernen will. Dabei setzt er auf seinen neuen „Kollegen“ im OP: die vierte Generation des Roboters Da Vinci.

Vorarbeiten sind etwas aufwEndiger als bei einer „normalen“ Operation

1,6 Millionen Euro hat sich das Sana-Klinikum den mit vier Armen und einer hochauflösenden Kamera ausgestatteten Hightech-Roboter aus den USA kosten lassen. Einst für das US-Militär entwickelt, um verwundete Soldaten im Auslandseinsatz aus der Ferne operieren zu können, hat er in gut einem Jahr einen festen Platz auf den OP-Plänen des größten Offenbacher Krankenhauses eingenommen. Thoraxchirurgie, Gynäkologie, Urologie und Allgemeinchirurgie reißen sich förmlich um Zeit mit dem Roboter, die OP-Pläne sind durchgetaktet. Denn: Der minimalinvasive Eingriff mit Roboterunterstützung verspricht kürzere Narkosezeiten, schnellere Erholung und weniger Komplikationen – und damit eine größere Effizienz, weil Betten schneller wieder frei werden. „Natürlich gibt es diese Rechnungen, aber es ist auch eine Investition in eine bessere Patientenversorgung und damit in die Attraktivität des Standorts“, sagt Kleine.

Im OP-Saal ist alles vorbereitet: Die Patientin liegt auf dem Tisch, drei kleine Schnitte in ihrem Oberkörper, in dem sogenannte Trokare, dünne Rohre, stecken, in denen später die Roboterarme in den Körper eingeführt werden. Nachdem der Operateur den Anwesenden Patientin, Ziel und Dauer der Operation vorgestellt sowie der Anästhesist den Zustand beschrieben hat, geht es los. Das Licht wird gedämpft, im siebenköpfigen Team kehrt Ruhe ein, nur noch das Brummen der Klimaanlage und das Piepen des Herzmonitors ist zu hören.

Zunächst wird mit Kohlenstoffdioxid ein Überdruck im Oberkörper erzeugt, um den Brustkorb zu weiten und damit mehr Bewegungsfreiheit beim Operieren zu schaffen. Anschließend werden die Kamera sowie die Operationsinstrumente, zunächst eine kleine Pinzette und ein winziger Draht, der unter Strom gesetzt als Schneidwerkzeug dient und dabei gleichzeitig Blutgefäße wieder verschließt, eingeführt.

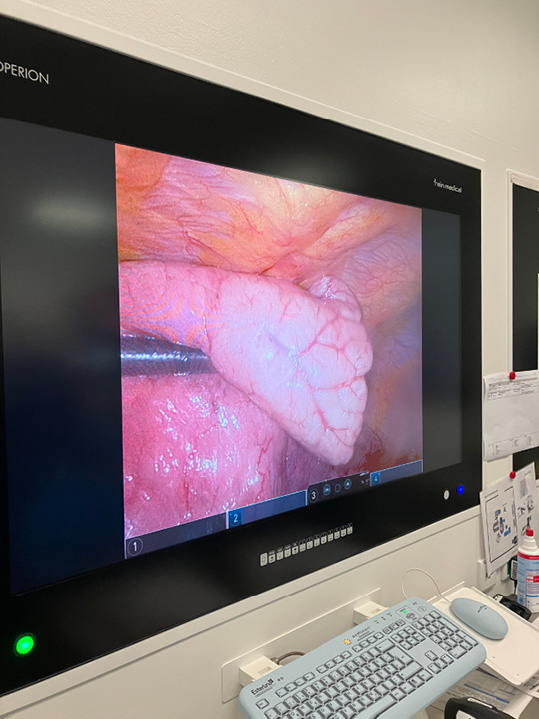

Der Operateur steht allerdings nicht am Tisch, er sitzt, in einen großen grauen Kasten starrend, in einer Ecke des Raums. Am Tisch stehen sein Assistent sowie ein OP-Helfer. Der graue Kasten, das ist das Herzstück: Nachdem per Login das Gerät automatisch die persönlichen Einstellungen übernimmt, beginnt Kleine mittels zweier Joysticks an den Händen und Pedalen an den Füßen die Roboterarme am Tisch zu steuern. Wie durch ein Fernglas bekommt er eine vergrößerte 3-D-Sicht auf das OP-Feld. „So gut sieht man die menschliche Anatomie sonst nie“, schwärmt Kleine, der auf diese Weise kleinste Gefäße und Nerven schonen kann. „Das ist mit bloßem Auge nicht möglich.“

Roboterarme haben eine größere Beweglichkeit als die menschliche Hand

Weitere Vorteile für den Chirurgen: Die Roboterarme haben mehr Freiheitsgrade, sind also beweglicher als eine menschliche Hand. Auch ein geringes Zittern der Hand gleicht der Roboter aus. „Ich habe bereits mit der ersten Generation dieses Roboters gearbeitet. Damals sind die Arme teilweise noch untereinander kollidiert, das passiert heute so gut wie gar nicht mehr. Auch die Kamera ist auch noch einmal deutlich besser geworden“, sagt Kleine. „Natürlich sind Anschaffung und Wartung extrem teuer, aber das Gerät ist auch ungemein wertvoll für uns.“

Das zeigt auch die Operation an diesem Tag. Binnen weniger Minuten hat Kleine die Thymusdrüse, auch Wachstumsdrüse oder Bries genannt, vom Rest des Körpers getrennt und den Tumor vom Blutkreislauf isoliert. Anschließend wird ein kleiner Plastikbeutel eingeführt, der sich wie ein Kescher im Inneren der Patientin aufklappt, das abgetrennte Gewebe auffängt und, dicht verschlossen, den Körper verlässt – ohne dass Tumorzellen gesundes Gewebe berühren können. Die Probe geht zur Untersuchung ins Labor. Je nach Ergebnis erfolgt die weitere Krebsbehandlung, etwa eine Chemo- oder Immuntherapie oder Bestrahlungen.

Insgesamt steht dem Operateur eine Palette von mehr als 35 verschiedenen Instrumenten zur Verfügung, die an die Roboterarme angeschlossen werden können. Durch einen Initialisierungsprozess werden die Instrumente automatisch auf ihr Alter und ihre Einsatzfähigkeit überprüft. Stimmt etwas nicht, lehnt der Roboter sie ab und sie werden entsorgt.

Hersteller verlangt mehrstufige Ausbildung von Operateur und Assistenten vor erstem Einsatz

Sein kleines Team und er selbst mussten sich für den Einsatz vom Hersteller in mehrstufigen Verfahren ausbilden und zertifizieren lassen. Operateure üben zunächst an einem Simulator, dann an einer Leiche, ehe sie einen lebenden Patienten operieren. OP-Helfer sind speziell in der Handhabung der Instrumente geschult. Der Hintergrund: „Der Hersteller hat großes Interesse daran, dass Operationen mit seinem Gerät ohne Komplikationen verlaufen.“

Doch das neue System hat auch Grenzen: Muss extrem schnell gehandelt werden, sind Tumore zu groß oder mit Organen verwachsen, muss das Team auf andere Verfahren zurückgreifen. Auch zu einfache oder nur sehr kurze Eingriffe sind nichts für den Roboter, denn „dann lohnt der Aufwand nicht“, sagt Kleine, ist die Vorbereitung doch aufwendiger als bei einem normalen Eingriff.

Auch an diesem Tag müssen sein Team und er zur Entfernung des zweiten Tumors an der Lunge wieder selbst am Tisch stehen und operieren. Nach gut einer Stunde ist alles vorbei, die Patientin kommt in den Aufwachraum und wird anschließend geröntgt. Ist alles unauffällig, darf sie bereits auf die Normalstation. „Es war eine völlig entspannte OP“, bilanziert Kleine in seinem Büro. Er ist zufrieden: „Die Patientin hat ungefähr so viel Blut verloren wie bei einer normalen Blutentnahme. Sie wird sich schnell erholen.“ Und in der Tat: Schon vier Tage später darf sie das Krankenhaus wieder verlassen.

Operieren Roboter bald allein einen Menschen?

Im Rahmen einer Doktorarbeit hat Kleines Team ermittelt, dass 94 Prozent aller Patienten, die mit Roboterunterstützung operiert wurden, bereits nach drei Tagen auf starke Schmerzmittel verzichten können, nach fünf Tagen brauchten 88 Prozent überhaupt keine mehr. Das senkt auch das Risiko von Komplikationen, wie etwa Lungenentzündungen. Der Trend sei also klar, sagt Kleine: „Schon jetzt gibt es Überlegungen, ob wir einen zweiten Roboter anschaffen sollten. Meine Abteilung könnte in jedem Fall noch mehr damit arbeiten.“ Insgesamt habe Deutschland in diesem Bereich noch Nachholbedarf, sagt Kleine, dessen Team auch in Langen, in Rüsselsheim und am Rotkreuz-Krankenhaus in Frankfurt operiert – dort allerdings ohne Roboterunterstützung.

Selbst an Robotern, die dank Künstlicher Intelligenz zumindest teilweise allein operieren können, wird bereits geforscht. „KI ist das nächste Thema“, sagt Kleine, schränkt jedoch ein: „Das Herz schlägt, die Lunge bewegt sich: Bei einem Menschen ist trotz bester Vorbereitung nicht alles auf den Millimeter genau. Bislang hat es deshalb noch nicht funktioniert, in Zukunft ausschließen würde ich es aber nicht.“

Abb. 1: Bei einer roboterunterstützten Operation ist die Vorbereitung aufwendiger als bei einem herkömmlichen Eingriff.

Abb. 2: Der große Bildschirm im Operationssaal zeigt ein hochauflösendes Bild mit bis zu zehnfacher Vergrößerung.

Abb. 3: Der Arbeitsplatz des Chirurgen ist dank Roboter nicht mehr direkt am OP-Tisch.

Abb. 4: Der assistierende Chirurg ist für die korrekte Lagerung der Patientin sowie die passenden Instrumente an den Roboterarmen verantwortlich.

Abb. 5: Bereits vier Tage nach der OP kann die Patientin von Prof. Dr. Kleine wieder entlassen werden.

Roboter-Operationen sind noch kein Standard

Roboterunterstützte Operationen gibt es in Deutschland seit 2008, nachdem das erste Da-Vinci-System bereits seit 1999 in Europa und kurze Zeit später in den USA eingeführt wurde. „Damals war das noch eine Sensation“, erinnert sich Prof. Dr. Peter Kleine vom Offenbacher Sana-Klinikum, der selbst 2011 mithilfe eines Roboters erstmals eine Lungenoperation in Frankfurt durchgeführt hatte. Inzwischen liegt die Zahl der roboterunterstützten Eingriffe in Deutschland pro Jahr bei über 48.000 (Stand 2021). Häufigste Anwendungsfälle sind Operationen an Prostata, Galle und Niere, aber zunehmend auch an Herz und Lunge.

Zum Vergleich: 2022 gab es hierzulande insgesamt knapp 16 Millionen Operationen und chirurgische Eingriffe bei vollstationären Patienten. Mehr als 300 Da-Vinci-Roboter unterschiedlicher Generationen sind inzwischen an deutschen Kliniken im Einsatz (Stand 2023). Dem schonenderen Operationsverfahren (weniger Blutverlust, geringere Narkosezeit, kleine Wunden, weniger Komplikationen) stehen aktuell höhere Kosten (Anschaffung und Wartung sowie teurere Instrumente) gegenüber.

Philipp Keßler

Chefredakteur

Mediengruppe Offenbach-Post

Pressehaus Bintz-Verlag GmbH & Co. KG

Panorama

Keßler P: Vier Arme und beste Sicht – Wie Roboter in Operationssälen zum Einsatz kommen. Passion Chirurgie. 2025 November; 15(11): Artikel 09.

Mehr Artikel zur Robotik finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Fachbereiche | Digitalisierung.

Weitere aktuelle Artikel

01.11.2025 Digitalisierung/Robotik/KI

Wenn Roboter operieren – Chancen und Grenzen der autonomen Chirurgie

Die Medizin erlebt derzeit einen technologischen Umbruch, der vor wenigen Jahren noch wie Science-Fiction wirkte. Bei der Johns-Hopkins-Universität (USA) hat ein mittels künstlicher Intelligenz gesteuerter Roboter (Surgical Robot Transformer-Hierarchy, SRT-H) eine Gallenblasenentfernung autonom bei einem Schweinkadaver durchgeführt [1].

01.05.2024 Digitalisierung/Robotik/KI

Robotik in der Adipositaschirurgie. Sinnvoll oder nice to have?

CHIRURGIE Robotik in der Adipositaschirurgie. Sinnvoll oder nice to have?

15.03.2024 BDC|News

PASSION CHIRURGIE im März 2024

KI ist in aller Munde – wie weit sind wir denn damit in der Chirurgie? Was ist überhaupt möglich? In der Märzausgabe der PASSION beleuchten wir beispielhaft drei Themen aus diesem Bereich: Computer Vision und Bildgebung in der Unfallchirurgie, KI-basierte Arztbrieferstellung und KI-Umsetzungen in der Viszeralchirurgie.

01.03.2024 BDC|News

Editorial 03/QI/2024: Künstliche Intelligenz in der Chirurgie

Die künstliche Intelligenz (KI) bestimmt unseren Alltag mit und hält natürlich auch zunehmend Einzug in die Medizin und Chirurgie. Chatbots, wie beispielsweise ChatGPT, scheinen ungeahnte Vereinfachungen und Möglichkeiten zu bieten, aber die strukturierte Evaluierung des Nutzens in der Medizin steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Zudem sind ethische und strukturelle Voraussetzungen für die breite Anwendung im deutschen Gesundheitssystem noch nicht vorhanden.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.