01.09.2025 Orthopädie/Unfallchirurgie

Sternum- und Rippenfrakturen: Wo kommen wir her? Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin?

Klinische Bedeutung

In der heutigen Zeit ist werden schwere Thoraxtraumata für etwa 25 % der Todesfälle bei Unfallverletzten verantwortlich gemacht, etwa jeder zweite Schwerverletzte erleidet Rippen- und/oder Sternumfrakturen [1].

Wie war das früher? Schon vor weit über 100 Jahren beschäftigte ein schweres Thoraxtrauma die Menschheit mit der Frage, was therapeutisch unternommen werden kann, um die Funktion des Thorax wieder herzustellen, die Atmung zu sichern und eine Mobilisierung aus dem Bett zu ermöglichen.

Die besondere Herausforderung lag gestern wie heute In der Einzigartigkeit des Thorax, wichtige physiologische Organfunktionen mit der muskuloskelettalen Funktion der Thoraxwand zu vereinen. Neben der Schutzfunktion innerer Organe, Stützfunktion für den Rumpf und Aufhängebasis für unsere oberen Extremitäten leistet die Brustwand als lokomotorische Einheit einen erheblichen Anteil der Atemtätigkeit. Dieses gelingt dem menschlichen Körper im einzigartigen Zusammenspiel der Lungen und der Biomechanik der Thoraxwand mit dem Sternum als Schlüsselstein im vorderen Bereich und den zwölf Rippenpaaren sowie dazwischenliegender Muskulatur. Die Basis für dieses Zusammenspiel bildet die Brustwirbelsäule, sprichwörtlich als Rückgrat. An der unteren Begrenzung des Brustraums sorgt das Zwerchfell als größter Atemmuskel einerseits für die Abgrenzung zum Bauchraum und andererseits eben auch für die Atemtätigkeit.

Verletzungen der knöchernen Brustwand können die Atemtätigkeit erheblich einschränken. Schon lange ist der Menschheit bewusst, dass Rippenserien- und auch Sternumfrakturen diese Atemtätigkeit extrem gefährden können. Noch im 19. Jahrhundert sind zahlreiche Fälle gut untersucht und publiziert, die dann jedoch allermeistens tödlich verliefen [2]. Verlust der Integrität der Thoraxwand, Deformierung, Funktionsverlust durch Instabilität und auch direkte Organverletzung durch einspießende Knochen stellen die Hauptursachen für Komplikationsverläufe dar. Im frühen 20. Jahrhundert wurden vor allen Dingen Verletzungen der vorderen Brustwand als kritisch erkannt und begonnen, chirurgisch interventionell zu behandeln.

Operative Stabilisierungsmethoden

Es sind Berichte überliefert, ausgeglühte Kleiderhaken in das Sternum zu drehen und mit einer Zugvorrichtung die Thoraxwand wieder anzuheben. Aus der Sauerbruch- Zeit ist überliefert, dass Drähte retrosternal durchgezogen wurden und ebenfalls mit einem externen Zugmechanismus die vordere Brustwand nach vorne angehoben wurde. Diesen Bemühungen ist gemeinsam, dass der Patient bettlägerig war und tage- beziehungsweise wochenlang in dieser Position verharren musste, bis der Brustkorb stabil konsolidierte. In nächster Konsequenz wurde versucht, mit perkutanen intrathorakalen Repositionsmethoden gegen äußere Halteschalen, ähnlich einem Brace, die Thoraxwand zu reponieren und den Patienten früh zu mobilisieren. Logischerweise war dies jedoch eine offene Methode mit Eröffnung der Pleura, sodass weitere Entwicklungen erforderlich wurden [3].

In den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts hatten dann Drähte eine besondere Bedeutung erlangt. Durch Spickung von Sternum- und Rippenfrakturen, Cerclagetechniken und intramedulläre Auffädelung durch Drähte wurde versucht, die Thoraxwand zu stabilisieren Die dauerhafte Biege- und Stressbelastung durch die regelmäßige Atemtätigkeit und die Rumpfbewegung führte jedoch in zahlreichen Fällen zum Versagen der Drahtkonstrukte. Brechen von Material, Migration durch die Knochen hindurch und schlimmstenfalls eine Organverletzung durch Wanderung von Drähten in Herz und große Gefäße.

Eine Weiterentwicklung ab den 60er-Jahren war dann, Metallbügel zu implantieren. Diese konnten transsternal eingebracht werden und stützten sich auf der vorderen Brustwand oder auch weiter lateral ab, um diese in anatomischer Position zu halten. Sowohl posttraumatisch als auch vor allem bei angeborenen Deformitäten wie Trichter- und Kielbrust-Korrekturen kam diese Methode zur Anwendung [4, 5]. Mit Erwachsen der modernen Ostsynthesetechniken wurden auch Platten und Schrauben schnell für die Thoraxwand interessant. Analog der Osteosynthesetechniken an Extremitäten- und Beckenknochen kamen auch am Thorax Plattenosteosynthesen mit Kompressionsschrauben zum Einsatz.

Während der morphologisch platte Sternumknochen sich dadurch gut stabilisieren ließ und in der Regel hervorragend ausheilte, ist dieses bei Rippenfrakturen schwieriger [6]. Aufgrund der Atem- und Rumpfmobilität lockerten sich häufig die Platten, bevor die Frakturen konsolidierten, und das Gesamtkonstrukt kollabierte. So kam die Plattenosteosynthese am Thorax relativ schnell in Verruf. Die Antwort darauf waren dann technische Weiterentwicklungen, um auch der Dynamik einer Rippenfraktur standzuhalten.

Verschiedene Metallklammer-Konstrukte, die sich um die Rippen bei den Hauptfragmenten legten, waren von Sanchez-Lloret und Judet beschrieben und kamen regelmäßig zur Anwendung. Auch diese konnten jedoch als statische Materialien unter dynamischer Krafteinwirkung versagen.

Labitzke beantwortete dieses Thema mit elastischen Klammersystemen, die sich dynamisch der Rippenform und deren Atemmobilität anpassen.

Insgesamt ist jedoch die Stabilisierung von Rippenfrakturen immer kontrovers diskutiert worden. In der modernen chirurgischen Welt war sie über Jahrzehnte sehr zurückhaltend und teilweise sogar ablehnend betrachtet worden. Komplikationen durch damalige sehr invasive Zugangswege zur Brustwand stützten diese Ansichtsweise im Sinne der Risiko- und Nutzenabwägung [7]. Heute stellen muskelsparende minimalisierte Zugangswege den Standard der Versorgung dar, häufig kombiniert mit einer videoassistierten Thorakoskopie [8, 9, 10].

Mit dem Verständnis der Biomechanik wurden in Orthopädie und Unfallchirurgie auch die Implantate zur Frakturbehandlung weiterentwickelt. Winkelstabile Plattenkonstrukte repräsentieren das Prinzip des Fixateurs intern und kamen mit Platten und Schraubenverbindungen schnell und weitreichend zum Einsatz bei der Versorgung gelenknaher Frakturen und auch von Frakturen langer Röhrenknochen. Erst relativ spät wurde die Anwendung auch auf Rippenfrakturen übertragen. Durch Verschmälerung von Plattendesigns zu Low-Profile-Platten, die mit winkelstabilen Schrauben am Knochen befestigt werden, kam ein Konstrukt auf den Markt, welches den biomechanischen Herausforderungen von Rippen und Sternumfrakturen hervorragend gerecht wurde – die elastisch winkelstabile Plattenosteosynthese. Diese Platten halten Rippenfragmente einerseits in der Kontinuität und ermöglichen gleichzeitig die Atemmobilität, die dann wiederum Frakturkompression und damit Frakturheilung erwirkt [11].

Die Rate an Materialversagen wird bei sachgerechter Anwendung drastisch minimiert, bei idealer Anwendung und Verständnis der Verletzungsmechanismen eigentlich ausgeschlossen.

Seit der Verfügbarkeit dieser Systeme auf dem Markt im Jahr 2010 kann ein relativ linearer Anstieg der operativen Versorgungszahlen von Rippenfrakturen auch in Deutschland wieder beobachtet werden. In der gleichen Zeit wurden auch Klammersysteme weiterentwickelt und mit semirigidem Material für die Rippen zur Verfügung gestellt. Auch sie vermitteln eine relative Stabilität der Rippe und im Zuge der Atemmechanik Frakturkompression. Einige dieser Klammersysteme sind modular verfügbar und können auch langstreckige Rippensegmente sowie gelenknahe Verbindungen überbrücken. Somit kommen sie im Wirkungsprinzip den winkelstabilen Implantaten sehr nah. Aus biomechanischer Sicht repräsentieren alle diese Implantate auf der Außenseite der Rippe ein Zugband-Prinzip, das so- genannte Tension-Band principle. Dieses kennen wir in Orthopädie und Unfallchirurgie gut und in der Plattenosteosynthese langer Röhrenknochen auf deren Zugseite, wie zum Beispiel am großkalibrigen Femur. Auf die Rippen übertragen, bedeutet dies die Wiederherstellung der Formgebung des Thorax, die Vermittlung der Atemmechanik und durch die Atemtätigkeit Vermittlung der Frakturkompression zur Heilungsstimulation. Zusammenfassend stehen uns heute zutage also technische Innovationen zur Verfügung, die eine optimale Frakturheilung auch an der Thoraxwand ermöglichen.

Indikationsstellung zur operativen Behandlung

Genau aus dieser guten technischen Situation heraus stellt sich in der heutigen Zeit die Frage nach der korrekten Indikationsstellung für eine Osteosynthese von Sternum- (SSSF: surgical stabilization of sternal fractures) und Rippenfrakturen (SSRF: surgical stabilization of rib fractures). Hier kommen Fachschaftsverbünde zusammen und versuchen anhand von Expertenmeinungen und Studiendaten Leitlinien zu schaffen. Das Problem stellt sich im Zusammenspiel von 25 Knochen als lokomotorischer Einheit. 24 Rippen und ein Sternum können an verschiedenen Stellen und in verschiedensten Kombinationen brechen und auch noch verschiedene Frakturmorphologien aufweisen.

Diese schier unendlich erscheinenden Kombinationsmöglichkeiten erschweren die Vergleichbarkeit der Verletzungsmuster, was sich in einem erheblichen Mangel an prospektiv randomisierten Studien zum Nutzen der Thoraxwandosteosynthese repräsentiert. Dennoch lassen sich einige gemeinsame Merkmale herausarbeiten, die im Alltag helfen die Indikationsstellung zu prüfen:

- Instabilität der Thoraxwand

- offensichtliche Deformität (≥ 3 Rippenfrakturen mit ≥ 50 % Dislokationsgrad)

- Pulmonale Komplikationen

- Weaningversagen des intubierten Patienten

- einschränkende Atemtätigkeit mit Schmerzen und Verlust von Hustenfunktion

- etc.

Zeitpunkt der operativen Behandlung

Im bundesdeutschen Durchschnitt werden Rippen und Sternumfrakturen zwischen dem fünften und siebten Tag nach Unfall stabilisiert. Das ist deutlich später als der aktuelle internationale Konsens, möglichst frühzeitig diese Operation durchzuführen – wenigstens binnen 48 bis 72 Stunden bevor pulmonale Komplikationen oder gar eine Sepsis bei Polytrauma eintreten. Gerade diese schwerverletzten Patienten mit groben Strukturverletzungen (z. B. Crushtrauma) scheinen von einer sehr frühzeitigen Rekonstruktion der Brustwand zu profitieren – bereits am Unfalltage notfallmäßig oder wenigstens binnen 24 Stunden [12, 13, 14, 15].

Internationale und nationale Arbeitsgruppen

Die technischen und biomechanischen Prinzipien der Thorawandosteosynthese wurden nach 2005 auch zu einem Thema in der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO). Unter dem Dach der Technischen Kommission (AO TK) wurde in der Partition Cranio-maxillo-facial Chirurgie eine Thoracic Surgery Working Group etabliert. Osteosyntheseimplantate, Instrumente und erste Therapiestandards wurden aus dieser Gruppe erarbeitet. Mit zunehmender Bedeutung des Themenfeldes in der Traumatologie wurde die Gruppe zur Thoracic Surgery Expert group aufgewertet und nimmt heute die Tätigkeit innerhalb der AO Technical commission im Upper Extremity Global committee wahr. Gemeinsam mit Partnern der Industrie konnten die heutigen, hochwertigen Implantate entwickelt, biomechanisch validiert und für die klinische Anwendung freigegeben werden.

Mit Gründung der Chest Wall Injury Society in 2017 ist ein internationales Netzwerk entstanden, welches interdisziplinär und interprofessionell die Behandlung von Thoraxwandverletzungen optimieren möchte – operativ und nicht operativ. Hier konnten Konsensusguidelines geschaffen und publiziert werden und im klinischen Alltag die Entscheidungsfindung sehr unterstützen [16, 17]. In der Translation auf unsere nationale chirurgische Tätigkeit bedeutet dies, alle Patienten in ihrem Zusammenspiel aus muskuloskelettalem Verletzungsimpakt und der gefährdeten Organfunktion betrachtet werden sollten. Da sich hierbei biomechanisches Verständnis mit dem Management der Organpathophysiologie treffen muss, gebietet uns die gelebte Praxis interdisziplinär zu arbeiten.

Zu diesem Zwecke wurde 2019 die interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft Thoraxtrauma der Deutschen Gesellschaft Thoraxchirurgie DGT und Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie DGU unter Leitung von Christof Schreyer (Koblenz) und Stefan Schulz-Drost (Schwerin und Erlangen) gegründet. Sie möchte internationale Erkenntnisse auf die deutschen Praktiken übersetzen und die Voraussetzungen stärken, allen Thoraxverletzten, egal wo sie behandelt werden, die beste Behandlung zukommen zu lassen. Üblicherweise sollten Thoraxverletzte an zertifizierten Traumazentren behandelt werden. Schwere Verletzungen sollen in überregionalen Traumazentren behandelt werden, wo in jedem Fall thoraxchirurgische Expertise vorgehalten wird sowie auch die entsprechende perioperative und intensivmedizinische Logistik. Eine kurze, interdisziplinäre Absprache bei Eintreffen eines Thoraxverletzten hilft, schnell eine gemeinsame und zielorientierte Strategie festzulegen und die beste Behandlungsqualität zu erzielen. Miteinbezogen werden muss die Rekonstruktion der Brustwand und auch das Management der intrapleuralen Begleiterscheinungen.

Welches Team dann im Einzelfall welche Therapie übernimmt, muss in den Krankenhäusern vor Ort strukturiert und 24/7 gelebt werden.

Verschiedene Verletzungsmuster

Aus der Komplexität verschiedener Thoraxverletzungen im Zusammenspiel der oben erwähnten 25 Knochen konnten im Konsens der Arbeitsgruppen einige Verletzungsmuster zu vergleichbaren Entitäten zusammengefasst werden, um besser miteinander in ihrer Schwere und in der Anwendung von Behandlungsmethoden verglichen werden zu können. Das eröffnet überhaupt erst die Möglichkeit, vergleichbare Forschungsergebnisse und in weiteren Translationen auch transparente und belastbare Behandlungsempfehlungen für die Zukunft erarbeiten zu können:

- peristernale Verletzung: Alle Frakturen rund um das Sternum mit ggf. angrenzenden Frakturen der Rippenknorpel und/oder der anterolateralen-lateralen Schaftregion der Rippen

- laterale Implosionsverletzung: Rippenfrakturen des oberen Thoraxquadranten (Rippe I-IV) mit Beteiligung des Schultergürtels, am häufigsten der Clavicula und/oder der Skapula

- laterale Brustwandverletzung: Dieses ist quasi die häufigste standardmäßig beschriebene Verletzung der Rippen im Schaftbereich, zumeist III-IX, am häufigsten Rippe 5-7

- posterolaterale Verletzung: Hierbei ist das dorsale Segment an der costotransversalen Aufhängung der Rippen am Wirbelkörper betroffen. Diese Verletzungen können außerhalb der Gelenkverbindung, mit einer Teil-Destabilisierung oder einer kompletten Avulsion costotransversal. Sie stellen eine große Herausforderung in der Fixierung dar, da nur wenige technische Optionen zu Verfügung stehen, insbesondere noch keine Standard-Implantate.

- Rippenbogen-Verletzung: Die sogenannten falschen Rippen VIII-X bilden den Rippenbogen mit knorpeliger Verbindung zur Rippe VII und im Netzwerk auch bereits zur Rippe VI. Rippenknorpel können isoliert zerreißen, das Zwerchfell mitbeteiligen und auch den angrenzenden Intercostalraum. Dieses birgt das Risiko, eine Lungenhernie und bei weiter Dehiszenz auch Stressfrakturen der angrenzen Rippen auszubilden. Selten werden bei schweren Verletzungsmechanismen auch intercostale Zerreißungen bis hin zum angrenzenden Wirbelkörper, der dann eine Distraktionsfraktur erleiden kann.

- Crush-Verletzung: Diese schwere Form der Thoraxwandverletzung subsummiert die Kombination oben genannter Verletzungsgruppen.

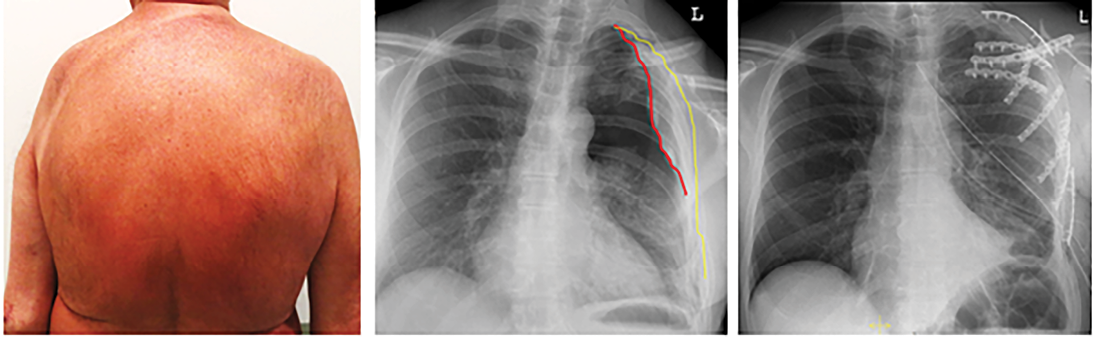

Abb. 1: „Forequarter lateral implosion injury“: Der obere Rumpfquadrant wird durch die knöcherne Brustwand und den Schultergürtel mit Klavikula und Skapula geformt. Vor allem laterale Gewaltrichtungen führen zu Frakturen dieser knöchernen Komponenten. Als Kombinationsverletzung von Rippen mit Klavikula und/oder Skapula werden die Funktionalität und Form der Thorawand und des Schultergürtel besonders gefährdet.

Für diese Verletzungsgruppen der Brustwand sind Klassifizierungsvorschläge und Schweregradeinteilungen in Arbeit der Konsensusgruppen, während für Einzelfrakturen der Brustwand bereits internationale Definitionen getroffen wurden.

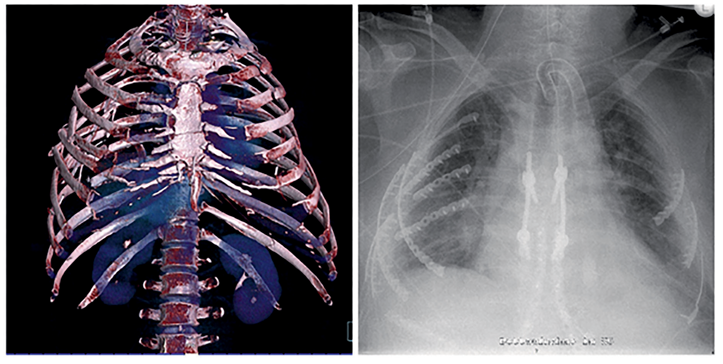

Abb. 2: Crush-Verletzung (Kombination mehrerer Entitäten bei schwersten Verletzungen): Die Verletzung gleich mehrerer Thoraxwandabschnitte resultiert meist aus schwerer Gewalteinwirkung wie Überrollen, Quetschen oder Verschütten des Thorax wie im obigen Fall. Hier zerbrachen die Wirbelsäule, beide Hemithoraces mit zahlreichen Rippen und auch das Sternum am Korpus. Alle Komponenten wurden in ihrer Form und Funktion erfolgreich rekonstruiert.

Klassifizierung

Sämtliche Knochen und deren Frakturen werden durch das AO-System von Maurice Müller seit vielen Jahrzehnten erfolgreich und reproduzierbar beschrieben. Zuletzt fehlte noch die knöcherne Brustwand mit ihren 25 Knochen. In der letzten Revision des AO- und OTA-Klassifizierungssystems 2018 wurden nun Rippen und Sternum mit aufgenommen [18]. Als Region 16 erhielt jeder Knochen eine reproduzierbare Nummer und wurde in Subsegmente eingeteilt. Am Sternum sind dies embryonal gewachsen, das Manubrium, der Korpus und Xiphoid. An den Rippen ist das anteriore Endsegment durch die Knorpelregion repräsentiert, das posteriore Endsegment durch die costotransversale Gelenkverbindung unter Einbeziehung des Tuberculums der Rippe, dazwischen findet sich das Schaftsegment. Somit konnte eine jede Fraktur eindeutig beschrieben werden. Die AO-Klassifizierung versteht sich als morphologische Beschreibung, um Frakturen wiedererkennbar und vergleichbar zu machen.

Im Schaftsegment können auch am Thorax die gängigen Methoden der einfachen Frakturen als A-Fraktur, mehrfach- oder Komplexfrakturen als C-Fraktur und lokal zertrümmerte Frakturen als B-Fraktur angewendet werden. In den Endsegmenten wird dieses relativ analog einer gelenkbeteiligenden Fraktur mit extraartikulärem Frakturverlauf als A-Fraktur, Teilgelenkbeteiligung als B-Fraktur und komplette Gelenkfrakturen als C-Fraktur abgebildet.

Obwohl in der Praxis von noch untergeordneter Bedeutung, war dies ein sehr großer Meilenstein in der Klassifizierung von Thoraxwandfrakturen mit einem internationalen Konsens. Derzeit besteht die Aufgabe darin, die Frakturmorphologie und weitere Erkenntnisse zu verfeinern und mit klinischen Daten zu hinterlegen. Die interdisziplinäre und internationale Aufgabe besteht jedoch darin, Verletzungskombinationen zu reproduzierbaren Klassifizierungssystemen zusammenzufügen. Mit der oben beschriebenen Clusterung und dem AO/OTA-System kann dieses gelingen.

Neben der Frakturmorphologie ist der Dislokationsgrad ein wichtiges Indiz für die Verletzungsschwere. Nicht dislozierte Frakturen haben wenigstens 90 % Kontakt der Frakturenden, dislozierte Frakturen haben keinen Kontakt mehr. Dazwischen finden sich Offset-Frakturen, die noch Teilkontakt haben [19]. Darüber hinaus können Frakturen komplett sein, mit Unterbrechung beider Corticalis eines Schaftbereiches oder inkomplett mit Knickbildung, Zerreißen oder Eindellung einer Corticalis unter Erhalt der zweiten Corticalis.

Auch der Frakturmechanismus ist für die Frakturbeschreibung entscheidend. Es finden sich direkte Frakturen in der Regel mit Intrusion in den Thorax hinein und indirekte Frakturen im Verlaufe derselben Rippe, dann häufig durch Knickbildung oder auch mit kompletter Dislokation der zweiten Fraktur [20, 21]. Auch diese Zusammenhänge sind jahrzehntelang bekannt und schon in den 30 Jahren des vergangenen Jahrhunderts hervorragend illustriert und in Lehrbüchern der Knochenheilkunde publiziert [22]. Heute müssen wir sie wieder auf die neuen Erkenntnisse übersetzen, in unsere Köpfe zurückrufen und damit das Verständnis für Thoraxwandverletzungen schärfen und den Weg zur Findung einer optimalen Behandlungsstrategie bahnen.

Stabile Verletzungsmuster ohne physiologische Einschränkung können hervorragend konservativ behandelt werden und bedürfen einer konsequenten Schmerztherapie und Physiotherapie. Instabile Frakturmuster bedürfen der Kontrolle und bei pulmonalen oder mechanischen Komplikationen einer operativen Stabilisierung. Diese muss nach den Regeln der Biomechanik und mit minimalinvasiven, weichteilschonenden Zugangstechniken durchgeführt werden. Kommt es bei der instabilen Verletzung zu Weaningversagen bei beatmeten Patienten oder zu einer manifesten Deformität, ist der Konsens weit vorangeschritten und bewertet dies als absolute OP-Indikation.

In den Folgejahren sollten wir darauf fokussieren, gemeinsam in den chirurgischen Disziplinen unser Wissen und die klinischen Erfahrungen zusammen zu tragen, um die Strategien der Verletzungsversorgung an der Thoraxwand zu verbessern und gemeinsamen in die Breite zu tragen, so dass diese zum Standard reifen.

Die Mitarbeit in den interdisziplinären Arbeitsgemeinschaften ist unbedingt gewünscht und herzlich willkommen, auch im internationalen Netzwerk der Chest Wall Injury Society (CWIS).

Die Literaturliste erhalten Sie auf Anfrage via passion_chirurgie@bdc.de.

Prof. Dr. Stefan Schulz-Drost, FEBS

Co-Leiter der interdisziplinären AG Thoraxtrauma der DGT und DGU

Chairperson AO TC Thoracic Expert Group

President elect Chest Wall Injury Society (CWIS)

Helios Kliniken Schwerin

Zentrum für Bewegungs- und Altersmedizin

Klinik für Unfallchirurgie/Traumatologie

Department für Unfall- und Orthopädische Chirurgie

Universitätsklinikum Erlangen

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

stefan.schulz-drost@helios-gesundheit.de

Chirurgie

Schulz-Drost S: Sternum- und Rippenfrakturen: Wo kommen wir her? Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin? Passion Chirurgie. 2025 September; 15(09/III): Artikel 03_01.

Weitere Artikel zur Thoraxchirurgie finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Fachgebiete | Thoraxchirurgie.

Weitere aktuelle Artikel

01.05.2011 Aus-, Weiter- & Fortbildung

Taping mit großem Potenzial in der Chirurgie

Als der Chiropraktiker Kenzo Kase vor nahezu 30 Jahren mit der japanischen Firma Nitto Denko das erste Kinesiologische Tape entwickelte, hat er sicher nicht vorausgesehen, welche erstaunlichen neuen Aspekte im Rahmen der Therapie sich dadurch eröffnen.

01.05.2011 CME-Artikel

CME-Artikel: Was gibt es Neues in der Unfallchirurgie?

Hüftgelenksnahe Femurfrakturen sind nach wie vor Verletzungen von erheblicher medizinischer und sozioökonomischer Bedeutung. Eine Vielzahl von Untersuchungen hat zu einem genaueren Verständnis der Verletzung und einem besseren Management der Patienten beitragen können. Hüftgelenksnahe Femurfrakturen sind dennoch bis heute mit einem erhöhten Risiko für Mortalität und Morbidität behaftet.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.