20.09.2025 Fachübergreifend

Stellenwert der Spezialisierung – Chance zur Neuorientierung

Die Veränderungen im Kontext der Krankenhausreform machen eine Neuorientierung der persönlichen Kompetenzen des Klinikarzt-Berufs erforderlich. Wer sich darauf gezielt vorbereitet, wird seine individuellen Herausforderungen bewältigen und für sich eine positive Lebensqualität sicherstellen.

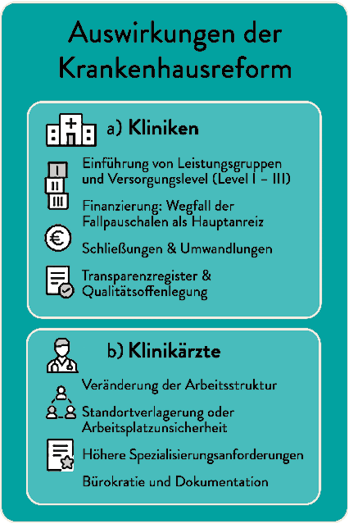

Die Krankenhausreform 2025 (auch „Level-Reform“) ist eines der größten gesundheitspolitischen Projekte der letzten Jahrzehnte. Sie zielt darauf ab, Qualität, Effizienz und Versorgungssicherheit zu verbessern, und sie hat für alle weitreichende Folgen. (Abb. 1) Anlass dafür war, die steigenden Kosten im Gesundheitswesen besser zu kontrollieren und langfristig tragfähig zu gestalten. Darüber hinaus zielt die Gesundheitsreform auf eine verbesserte Qualität der Versorgung ab und eine Erhöhung der Transparenz in der Leistungserbringung. Nicht zuletzt geht es auch darum, die Finanzierung gerechter und nachhaltiger zu gestalten. [1, 2]

Abb 1: Auswirkungen der Krankenhausreform auf Kliniken und Krankenhausärzte

Auswirkungen auf Kliniken

Die Klinken werden nach ihrer Leistungsfähigkeit in sog. Versorgungsstufen/-level eingeteilt. Die Einteilung erfolgt in drei Versorgungsstufen, wobei die erste Stufe die Grund- und Regelversorgung, die zweite die spezialisierte Versorgung und die dritte Stufe die hochspezialisierte Versorgung betrifft. Diese uns seit vielen Jahren bekannte Einteilung soll dabei helfen, die Patientenströme zu lenken und die Ressourcen effizient zu nutzen. Diese unterschiedlichen Versorgungsstufen werden in der Krankenhausreform spezifisch genutzt, um adäquat Leistungen auf die verschiedenen Versorgungsstufen zu verteilen. Das Besondere dabei ist die Einbeziehung aller Krankenhäuser: Universitätskliniken sind genauso wie hochspezialisierte Privatkliniken Teil dieser Reform. Kliniken dürfen nur noch bestimmte Leistungen erbringen – definiert in sogenannten Leistungsgruppen –, wenn sie die dafür nötige Infrastruktur, das Patientenvolumen und Personalqualifikation nachweisen. Bereits vor der aktuellen Gesundheitsreform wurden die sogenannten Mindestmengen dazu genutzt, Patientenströme zu kanalisieren. Es sollte damit sichergestellt werden, dass bestimmte Behandlungen nur noch von Einrichtungen durchgeführt werden, die eine ausreichende Erfahrung für die zu erbringenden Eingriffe mitbringen. Dies sollte die Qualität der Versorgung erhöhen und Komplikationen minimieren. Eines von vielen Beispielen sind Herztransplantationen: Ab Januar 2026 gilt hier eine Mindestzahl von zehn Eingriffen pro Jahr und Krankenhausstandort. Hiermit soll nicht nur sichergestellt werden, dass das Krankenhaus, sondern auch die Operateure entsprechende Erfahrung mit diesen Eingriffen erreichen und kontinuierlich halten können. Allerdings hatte dies die nicht unerhebliche Folge, dass falsche Leistungsanreize gesetzt wurden und die Fallzahlen künstlich in die Höhe getrieben wurden. Dadurch bestand die Gefahr einer Fehlversorgung, was eine der Ursachen für die aktuelle Gesundheitsreform ist. Die Folge ist, dass kleinere Kliniken Fachabteilungen verlieren oder sich neu spezialisieren müssen bzw. mit Kliniken höherer Leistungsstufen Verbundsysteme etablieren oder gar ganz schließen werden. Andererseits werden möglicherweise auch Maximalversorger und Universitätskliniken künftig nicht mehr alle Leistungen erbringen dürfen.

Der Wegfall der Fallpauschalen als Hauptanreiz für die Finanzierung führt zur Einführung von Vorhaltepauschalen: Kliniken erhalten Geld für das „Bereitstellen“ von Kapazitäten, nicht nur für tatsächlich erbrachte Leistungen. Dies reduziert den wirtschaftlichen Druck, möglichst viele Fälle zu behandeln, und sorgt für bessere Planbarkeit und finanzielle Unsicherheit für kleinere Kliniken, die auf hohe Fallzahlen angewiesen waren. Da es durch die intendierte Fokussierung der Kliniken in der Folge zu einer Konzentration auf die zugelassenen Behandlungsgruppen kommen wird, wird davon ausgegangen, dass hierdurch die Fallzahlen in den entsprechenden Kliniken steigen, Indikationen schärfer als bisher gestellt werden und in der Gesamtheit eine Qualitätsverbesserung in Bezug auf Prozess- und Ergebnisqualität erfolgen wird. Diese Vorhaltepauschalen sollen dazu beitragen, Leistungen auch unabhängig von der aktuellen Auslastung finanziell abzusichern. [3]

Dies soll vor allem die Planungssicherheit erhöhen, die Versorgungssicherheit garantieren und auch sicherstellen, dass Krankenhäuser bestimmte Leistungen, gerade in weniger gut ausgelasteten Zeiten, trotzdem aufrechterhalten können. Damit soll insgesamt eine Stabilisierung und mehr Planungssicherheit erreicht werden. [4]

Hieraus leiten sich jedoch zwangsweise auch Schließungen und Umwandlungen ab, d. h. Kliniken ohne Nachweis einer notwendigen Struktur verlieren Leistungsaufträge, einige Häuser werden in Gesundheitszentren oder Tageskliniken umgewandelt werden. Die Folge könnte die Gefahr von Versorgungslücken im ländlichen Raum sein. Eine deutlich engere Kooperation zwischen den Häusern wird damit zur Notwendigkeit werden.

Das Transparenzregister und die Qualitätsoffenlegung sollen dazu führen, dass Kliniken ihre Qualitätskennzahlen öffentlich machen (z. B. Komplikationsraten, gegebenenfalls auch Operateur-spezifisch, Personalbesetzung etc.) müssen. [5] In der Folge wird der Wettbewerb über Qualität statt nur über die Wirtschaftlichkeit gesteuert. Hiermit ist insgesamt eine Outcomeverbesserung der Patientenbehandlung beabsichtigt.

Auswirkungen auf Klinik-Ärztinnen und -Ärzte

Die veränderten Rahmenbedingungen führen für die Klinik-Ärztinnen und -Ärzte zu einer ganz erheblichen Veränderung der Arbeitsstruktur – und ihres eigenen Selbstverständnisses. Fachärzte werden künftig nicht mehr in ihrer ganzen Facharztbreite tätig sein, sondern werden sich auf Kernkompetenzen spezialisieren und „zurückziehen“ müssen. Konkret bedeutet dies: Weniger „Falljagd“, mehr Fokus auf Qualität und Koordination und Verlagerung hin zu interdisziplinärer Teamarbeit in spezialisierten Zentren. Die Folgen sind auch auf die Weiterbildung der Assistentinnen und Assistenten vielfältig: Die neuen Strukturen werden zu einer erhöhten medizinischen Behandlungsfreiheit, aber auch zu Umstellungen in Arbeitsabläufen führen. Die weiterbildungsermächtigten Ärztinnen und Ärzte werden ihre Berechtigungen in der bisherigen Form verlieren und Verbundweiterbildungen werden erforderlich werden. Dies wiederum hat zur Folge, dass Assistenzärztinnen und -ärzte in Weiterbildung ihre Facharztausbildung künftig nicht mehr an einer Klinik absolvieren werden, sondern hierzu im Rotationsprinzip an unterschiedliche Kliniken wechseln müssen, um den Facharztkatalog erfüllen zu können. Auch dies könnte zu einer Verbesserung der Weiterbildungsqualität führen, da nunmehr sämtliche weiterbildungsermächtigten Kliniken im Verbund mit einem höheren Spezialisierungsgrad arbeiten. Die Spezialisierungen führen somit zu Standortverlagerungen, jedoch auch Arbeitsplatzunsicherheit. Bei Umstrukturierung oder Schließung von Kliniken ist ein Wechsel an größere Standorte oder andere Fachrichtungen erforderlich. Die Folge: Besonders junge Ärztinnen und Ärzte könnten profitieren (mehr Spezialisierung), während andere umdenken müssen.

Damit sind höhere Spezialisierungsanforderungen verbunden. Nur noch zertifizierte Zentren dürfen bestimmte Eingriffe durchführen. Das Thema wechselnde Zusammenarbeit gewinnt einen neuen Stellenwert für Kliniken und für Klinikärztinnen und Ärzte. Hierdurch entsteht eine Zunahme von Fortbildungsdruck, aber auch Qualitätssicherung im Berufsalltag.

Schließlich wird die Reform auch Einfluss auf Bürokratie und Administration haben. Durch die neue Struktur entsteht zusätzlicher Dokumentationsaufwand (z. B. Nachweis der Struktur- und Prozessqualität), der vermutlich zu einer weiteren Erhöhung administrativer Tätigkeiten für Ärztinnen und Ärzte bedeuten wird.

All diese Veränderungen kommen zusätzlich zu der bereits bestehenden Alltagswelt, die gekennzeichnet ist von:

- voller Konzentration über einen langen Arbeitstag,

- wechselnden Herausforderungen mit Patienten und Mitarbeitenden,

- wechselnden Teamkonstellationen bei der Visite, auf Station und im OP,

- wechselnden Kliniken und Kulturen,

- fehleranfälligen Abläufen oder suboptimaler Arbeitsqualität,

- suboptimaler Kommunikation in der Sache und in Bezug auf Menschen und ihr Verhalten,

- vielfältigem Druck im privaten Umfeld,

- wenig Zeit für sich, zum Auftanken.

Die richtigen Kompetenzen, um vor der Welle zu bleiben

Welche Kernkompetenzen braucht es also, um in diesem Kontext und den neuen Herausforderungen zu bestehen? Nachfolgend zeigen wir die wesentlichen Human Skills auf, die Klinik-Ärztinnen und -Ärzte fit für das Leben machen. Sie orientieren sich an den Basismotiven von David McClelland [6]. Er definierte Gestaltung (Power), Leistung (Performance) und Beziehung (Relationship) als Kraftquellen, die in jedem Menschen angelegt sind, i. d. R. in unterschiedlichen Ausprägungen. Das nachfolgende Modell hat diesen Basismotiven konkrete persönliche Profilkompetenzen zugeordnet und wurde mit Selbstbefähigung (Empowerment) um eine weitere, wesentliche Kategorie ergänzt. Um nun den skizzierten Anforderungen gerecht zu werden, haben erfahrene Klinikärzte und Psychologen aus den generellen 24 die Top 9 Kompetenzen priorisiert, die nachstehend dargestellt sind.

Das Cluster Power umfasst Kompetenzen, die das Einfluss- sowie Gestaltungsbedürfnis einer Person zeigen, also das Bestreben, Führung und Verantwortung zu übernehmen sowie Entscheidungen zu treffen. Dabei spielen auch Themen wie unternehmerisches Denken und Feedback eine wesentliche Rolle sowie das Aufsuchen möglicher Durchsetzungssituationen, um dem Drang nach Selbstbehauptung nachzukommen. Personen, die hohe Ausprägungen in diesem Cluster aufweisen, wollen demnach Einfluss nehmen, aktiv gestalten und eine tragende Rolle im Unternehmen einnehmen.

1.Verantwortungsübernahme: Fähigkeit, sich für Personen und Aufgaben verantwortlich zu fühlen und proaktiv einzusetzen.

2.Unternehmerisch denken: Fähigkeit, die Interessen des Unternehmens im Blick zu haben und Themen aus einer übergeordneten Perspektive zu betrachten.

Das Cluster Performance umfasst Kompetenzen, die das Bedürfnis einer Person nach inhaltlicher Auseinandersetzung mit herausfordernden Aufgaben widerspiegeln. Dafür sind Themen wie das Einbringen eigener Ideen und die Erarbeitung strategischer Konzepte, als auch eine Detailorientierung und Umsetzungsstärke relevant. Zudem wird die Fähigkeit erfasst, passende Rückschlüsse aus Fehlern oder Rückschlägen für das eigene Verhalten zu ziehen.

Personen mit starken Ausprägungen in diesem Cluster legen ihren Fokus demnach stark auf die inhaltliche Umsetzung von Aufgaben. Sie wollen Ziele erreichen und Neues lernen.

3.Innovationsstärke: Fähigkeit, sich mit eigenen Impulsen einzubringen sowie die Ideen anderer zu unterstützen.

4.Lernen aus Fehlern: Fähigkeit, Rückschläge zu reflektieren und die damit verbundenen Erkenntnisse für sich anzunehmen.

Das Cluster Relationship umfasst Kompetenzen, die Aufschluss über das Anschlussmotiv einer Person geben, also ihr Bedürfnis nach einem wertschätzenden Miteinander, Zugehörigkeit und Geselligkeit im Arbeitskontext. Neben grundlegenden Sozialkompetenzen, wie dem Aufbau von Beziehungen oder der Zusammenarbeit im Team, werden auch Kompetenzen wie Empathie oder Konfliktlösung dargestellt. Personen mit starken Ausprägungen in diesem Cluster legen daher großen Wert auf ein wertschätzendes und kollaboratives Arbeitsumfeld und vernetzen sich gern mit anderen.

5.Teamorientierung: Fähigkeit, mit anderen Personen zusammenzuarbeiten und kooperativ zu agieren.

6.Konfliktlösung: Fähigkeit, Unstimmigkeiten zu erkennen und gemeinsam konstruktive Lösungen zu entwickeln.

Das Cluster Empowerment bildet die Selbststeuerungskompetenzen einer Person ab, also deren Fähigkeiten, im selbstbestimmten Umgang mit Belastungssituationen und Anpassung an neue Gegebenheiten umzugehen. Dafür sind Themen wie Selbstmotivation und -reflexion ebenso wichtig, wie der souveräne Umgang mit Widersprüchlichkeiten und emotionalen Stressoren.

Abb 2: Profilkompetenzen in Motivclustern (Quelle: Pawlik Consultants GmbH)

Personen mit starken Ausprägungen in diesem Cluster verfügen über eine hohe Selbststeuerung und können demnach leichter mit Veränderungen, neuen Herausforderungen oder Stresssituationen umgehen und diese selbstbestimmt sowie souverän meistern.

7.Selbstmotivation: Fähigkeit, unliebsame Aufgaben zuversichtlich anzugehen und sich die positiven Anreize vor Augen führen zu können.

8.Selbstreflexion: Fähigkeit, sich selbst kritisch zu hinterfragen und externes Feedback in das Selbstbild integrieren zu können.

9.Anpassungsstärke: Fähigkeit, sich veränderten Rahmenbedingungen anzupassen und das eigene Verhalten daraufhin zu ändern.

… und jetzt?

Wenn wir das souveräne Denken und Handeln in Bezug auf relevante Kompetenzen als Lebensinvestition betrachten, bietet sich ein bewährter und professioneller Wachstumsweg an:

Der erste Schritt ist immer die Selbsteinschätzung: Wo bin ich bereits hinreichend gut, wo habe ich noch deutliches Entwicklungspotenzial? Es gibt viele Wege, das zu tun: Es kann sehr einfach mit einer simplen Liste erfolgen oder mit einem wissenschaftlich fundierten Online-Assessment mit umfassenden Gutachten, der sog. Scan-Analyse [7].

Im zweiten Schritt gilt es, die Ergebnisse zu reflektieren und individuelle Entwicklungsziele zu priorisieren, zu konkretisieren und dann einen persönlichen Entwicklungsplan zu gestalten inkl. der dafür passenden Unterstützung. Letztere kann durch professionelle Experten, am besten in einem Tandem von Ärztinnen und Ärzte sowie Psychologinnen und Psychologen, erfolgen, mit didaktisch interaktivem E-Learning oder auch durch einen geeigneten AI-Coach.

Ein dritter Schritt ist dann das Lernen und Üben im Alltag und das wiederkehrende Reflektieren und Dranbleiben. Dies ist ein permanenter Prozess, der nie aufhört (permanentes Lernen). Es kann nützlich sein, sich wiederholt zur Adjustierung auch extern begleiten zu lassen (Coaching).

Dieser Weg zu einer persönlichen Neuorientierung ermöglicht ein persönliches Bewusstsein über seine Notwendigkeit und über den fundamentalen Nutzen für das eigene Leben.

Literatur

[1] AUGURZKY, Boris; KARAGIANNIDIS, Christian. Gesundheitsagenda 2030: Ohne Reformen drohen Sozialabgaben von 50% und mehr. Steigende GKV-Beiträge und demografischer Wandel erfordern tiefgreifende Strukturreformen. RWI Impact Notes, 2025.

[2] WELLER, M. (2025). Die Krankenhausreform. Gesundheits-und Sozialpolitik (G&S), 78(4-5), 54-60.]

[3] VAN DEN HEUVEL, Dirk. Krankenhausreform: Einführung von Leistungsgruppen und Vorhaltepauschalen. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 2023, 8. Jg., S. 707.]

[4] ROHATSCH, Nadine. 15 Thesen zur zukünftigen strategischen Ausrichtung von Krankenhäusern in Deutschland. Gesundheits-und Sozialpolitik (G&S), 2025, 78. Jg., Nr. 3, S. 4-15.]

[5] STOLLMANN, Frank; TRIEBEL, Enrico. Zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Qualität der stationären Versorgung durch Transparenz (Krankenhaustransparenzgesetz). GesundheitsRecht, 2023, 22. Jg., Nr. 10, S. 613-620.]

[6] KRUG, Joachim Siegbert / KUHL, Julius: Macht, Leistung und Freundschaft – Motive als Erfolgsfaktoren in Wirtschaft, Politik und Spitzensport, Kohlhammer 2006

[7] Hogrefe-Verlag: „Motivation und Persönlichkeit: Interaktionen psychischer Systeme“, 2001, https://www.amazon.de/Motivation-Pers%C3%B6nlichkeit-Interaktionen-psychischer-Systeme/dp/3801713075

Korrespondierender Autor:

Prof. Dr. med. Eike Sebastian Debus, FEBS, FEBVS

Direktor Klinik für Gefäßmedizin

(Gefäßchirurgie – Angiologie – endovaskuläre Therapie)

Universitäres Herz- und Gefäßzentrum

Universitätsklinikum Hamburg/Eppendorf

Martinistr. 52

20246 Hamburg

Prof. Dr. phil. Henrik Meyer- Hoeven

Pawlik Consultants GmbH

Zirkusweg 2 – 20359 Hamburg

Hamburg School of Business Administration (HSBA)

Willy-Brandt Str. 75

20459 Hamburg

Chirurgie

Debus ES, Meyer-Hoeven H: Stellenwert der Spezialisierung – Chance zur Neuorientierung. Passion Chirurgie. 2025 Oktober; 15(10): Artikel 03_04.

Mehr zur Krankenhausreform lesen Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Politik.

Weitere aktuelle Artikel

20.01.2026 BDC|News

Editorial 01/02-2026: Stille Heldengeschichten

Die Chirurgie – auch die deutsche – strotzt vor Heldengeschichten. Billroths Magenresektionen, die Entwicklung der Laparoskopie, Küntschners Marknagel, der erste bewegliche prothetische Arm oder die erste Herztransplantation gehören zu den wichtigsten Meilensteinen der internationalen Medizingeschichte.

20.01.2026 Fachübergreifend

BDC-Praxistest: Mit oder Ohne? Unsterile Handschuhe

Der bewusste Einsatz unsteriler Handschuhe als Hebel für hygienische und ökologische Fortschritte im perioperativen Management

01.11.2025 Fachübergreifend

Safety Clip: Patientenlagerung bei Operationen und Interventionen

Das bekannte Sprichwort „Wie man sich bettet, so liegt man“ erhält im Kontext der operativen Medizin eine tiefere, fachliche Dimension. Während eines chirurgischen Eingriffs sind Patienten aufgrund der Narkose nicht in der Lage, ihre Körperposition selbst zu beeinflussen – die Verantwortung für eine fachgerechte Lagerung liegt somit vollständig beim medizinischen Personal.

23.10.2025 Fachübergreifend

Umfrage “Physician Assistants im deutschen Gesundheitswesen” – Ihre Perspektive zählt!

Derzeit wird eine Online-Umfrage „Physician Assistants im deutschen Gesundheitswesen (PAGe): Bekanntheit, Verbreitung und Wahrnehmung“ durchgeführt. Bitte machen Sie mit!

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.