01.06.2019 Fehlermanagement

Safety Clip: Teile und (be)herrsche! Wie Wissensmanagement Patientenrisiken reduzieren hilft

„Wissen ist Macht!“ schrieb Philosoph Francis Bacon (1561-1626) und legte damit den Grundstein für die Philosophie der Aufklärung. Wenn Wissen gleichzusetzen ist mit Macht, wie kann man dann diese Macht in die Prozesse des Krankenhauses zum Nutzen der Patientensicherheit integrieren? Kann die Redewendung „Teile und herrsche!“ vielleicht die Lösung sein? Angewendet auf das klinische Risikomanagement und auf das Wissensmanagement bedeuten diese beiden Sätze zum einem ein Streben nach mehr Wissen und zum anderen eine systematische und strategische Steuerung dieses Wissens, um definierte Ziele, zum Beispiel Patientensicherheit steigern und Haftungsrisiken reduzieren, zu erreichen.

Dem Krankenhausmitarbeitenden ist die Definition und Bedeutung des klinischen Risikomanagements klar. Sorgen doch Instrumente wie CIRS, Risikoaudits, Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen im täglichen Krankenhausalltag für eine ständige Präsenz des Themas. Auch wenn die Ausgestaltung der einzelnen Werkzeuge jeweils unterschiedlich ist, so ist doch allen Mitarbeitenden bewusst, dass das klinische Risikomanagement eine Strategie ist, um Patientensicherheit zu fördern und bestenfalls Haftungsrisiken zu senken.

Der Begriff Wissensmanagement bietet indes Interpretationsspielräume, weil die Experten sich uneins darüber sind, was das „Wissen“ selbst eigentlich ist. Es besteht jedoch Konsens, dass ein Wissensmanagement die systemische und bewusste Steuerung des Wissens in einer Organisation, sprich einem Krankenhaus, und mit seinen Individuen, also den Mitarbeitenden, meint. Es hat zum Ziel, das vorhandene Wissen in der Organisation zu halten und zu vermehren, um damit die Produktivität (hier zum Beispiel bestmögliche Patientenversorgung) und Wertschöpfung (zum Beispiel optimaler Ressourceneinsatz) zu steigern.

Kann ein systematisches Wissensmanagement das klinische Risikomanagement unterstützen und somit zu mehr Patientensicherheit beitragen?

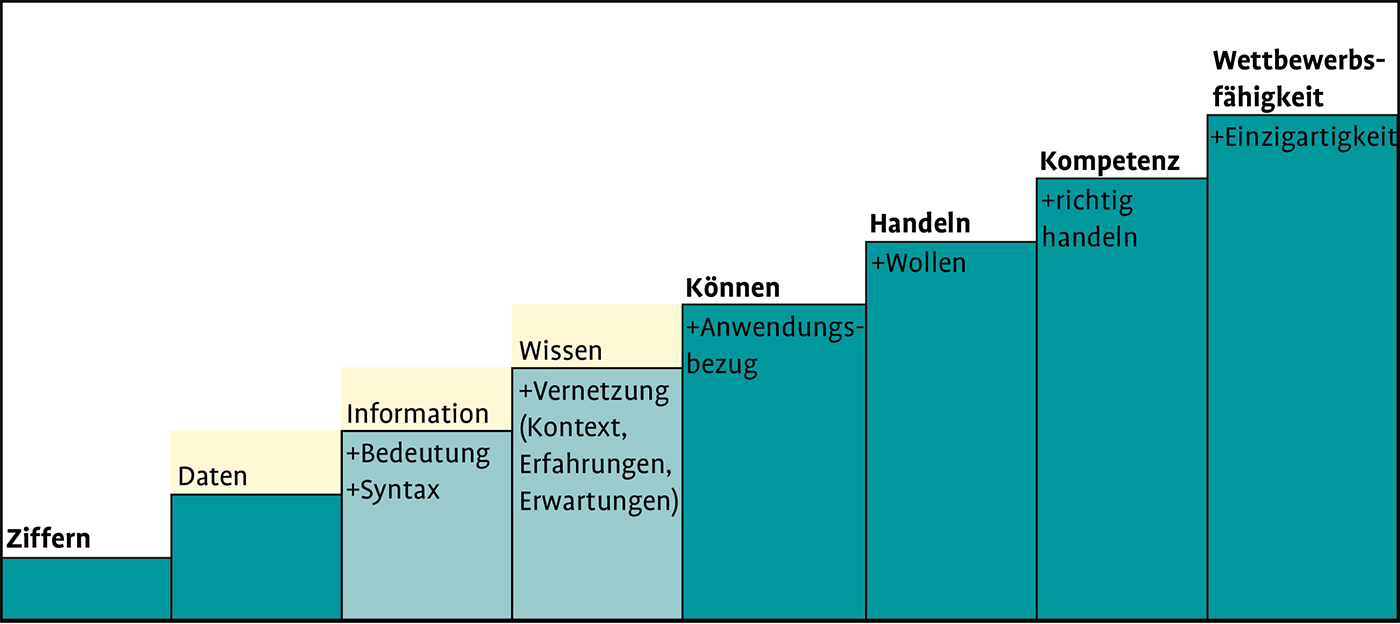

Um diese Frage beantworten zu können, sollten die Begriffe „Daten“ und „Information“ genauer betrachtet werden, da sie im Sprachgebrauch häufig als Synonyme für „Wissen“ Verwendung finden. Die Unterschiede zwischen den Begriffen lassen sich am einfachsten mit Hilfe der „Wissenstreppe“ von North (1998) darstellen (siehe Abb.1).

Die vorhandenen Daten werden vom Individuum rezipiert und mit Bedeutungen versehen. Dadurch werden sie zu einer Information. Diese Information wird mit weiteren Informationen kombiniert und anschließend vor dem jeweiligen individuellen Erfahrungshintergrund abgeglichen. Am Ende dieser Stufen steht das Wissen des Einzelnen, welches die Voraussetzung für die weiteren Stufen wie Handlungen, Kompetenzen und Wettbewerbsfähigkeit bildet. Das Wissen ist an dieses einzelne Individuum gebunden.

In der Praxis des Krankenhausalltags kann die Wissenstreppe am Beispiel einer Blutanalyse so aussehen. Die Ziffern auf dem Laborbefundbogen sind Daten. Sie werden von einer Ärztin/einem Arzt betrachtet, die dazu ausgebildet sind, deren Bedeutung zu erkennen. Damit werden die Laborbefunde zu einer Informationsquelle über den Zustand des Patienten. Diese Information kombiniert die Ärztin/der Arzt mit weiteren vorliegenden Informationen, wie klinisches Erscheinungsbild oder bildgebende Diagnostik, und stellt sie in den Kontext zum Gesundheitszustand des Patienten. Das alles beantwortet die Frage nach eventuellen weiteren therapeutischen Maßnahmen. Die weitere Versorgung des Patienten, das Können der Ärztin/des Arztes, sein/ihr (richtiges) Handeln, selbst die Wettbewerbsfähigkeit des Krankenhauses hängen somit entscheidend von ihrem beziehungsweise seinem Wissen ab.

Qualitätsnorm ISO 9001:2015 betont die Bedeutung von Wissensmanagement

In der ISO 9001:2015, der führenden und am weitesten verbreiteten Qualitätsmanagementnorm, wird ein Zusammenhang zwischen Risikomanagement und Wissensvermittlung hergestellt. Der Begriff „Wissensmanagement“ wird nicht als einzelnes Risikoinstrument verwendet, vielmehr wird das „Wissen“ und der Umgang damit als strategische und systematische Ressource gesehen. Wissen wird hier ebenfalls als Ergebnis aus Daten und Informationen gedeutet, die vom Individuum zusammengesetzt werden und ihre Relevanz in einem spezifischen Kontext erhalten. Auch erkennt die ISO an, dass Wissen nicht gleichzusetzen ist mit objektiver Wahrheit. Wissen ist eine Überzeugung, die sich als Entscheidungsgrundlage bewährt hat. Damit ist Wissen an Individuen, sprich an den einzelnen Mitarbeitenden gebunden. Da das „Wissen“ die Entscheidungsgrundlage für spezifische Fragestellungen bildet, ist seine permanente Verfügbarkeit und Aktualität im Krankenhaus zwingend erforderlich. Ein systematisch gesteuerter Wissenstransfer vom Individuum zur Allgemeinheit, vom einzelnen Arzt zur Gesamtheit des Krankenhauspersonals ist also notwendig.

Wie muss ein strategisches und systematisches Wissensmanagement beschaffen sein, wenn es im Krankenhausalltag die Sicherheit der Patienten fördern und die Risiken der Haftung reduzieren soll?

Im Krankenhaus stehen den Mitarbeitenden eine Vielzahl an Daten- und Informationsquellen zu Verfügung, die die Grundlage des Wissens bilden. Die wichtigste Datenquelle ist der Patient selbst. Die Daten und Informationen des Patienten sind zwar subjektiv und auch durchaus unvollständig, nichtsdestotrotz ist der Patient selbst die wichtigste Informationsquelle.

Abb. 1: Wissenstreppe nach North, 1998

Eine weitere Datenquelle sind die Untersuchungsbefunde, die das ärztliche Personal selbst ermittelt oder die ihm vorliegen. Je nach Digitalisierungsgrad der Einrichtung ist jeder extern erhobene Befund bereits in der elektronischen Patientenakte gespeichert, ansonsten liegt er als Papierversion vor. Befunde in Papierform können verschwinden. Es besteht das Risiko einer fehlerhaften Beurteilung. Es passiert regelmäßig, dass ein extern erhobener Befund nachträglich korrigiert werden muss. Damit steht er für eine korrekte Beurteilung der Gesamtsituation nicht zur Verfügung.

Deshalb muss ein Verfahren zwischen den Abteilungen abgesprochen sein, wie die Information über eine fraglich therapierelevante Befundänderung an die behandelnden Mitarbeitenden zeitnah weitergegeben wird.

In krankenhauseigenen Datenbanken beziehungsweise im Intranet werden Dokumente, zum Beispiel Verfahrensanweisungen, hinterlegt. Die Qualität dieser Datenbanken ist jedoch sehr unterschiedlich. So sind beispielsweise in einigen Datenbanken unterschiedliche Dokumente zum selben Thema an verschiedenen Orten gespeichert. Entweder wurden bei Aktualisierungen veraltete Versionen nicht entfernt, oder es bestehen unterschiedliche Vorgehensweisen in den Abteilungen, die gegenseitig Dokumente einsehen können. Auch ist nicht immer festgelegt, wer nach welchen Verfahren in die Datenbank Dokumente einpflegen darf. Das Ergebnis ist eine völlig unübersichtliche Dokumentensammlung, die die Mitarbeitenden mehr verwirrt, als dass sie Wissen generieren kann. Wenn der Datenbank dann auch noch die Suchfunktion fehlt, ist sie ein Hindernis aber keine Hilfestellung.

Positiv hervorzuhebende Beispiele sind hier sicherlich Intranets, die nach dem Vorbild der Wikipedia-Plattform aufgebaut sind. Deren Bekanntheitsgrad ist so hoch, dass eine Anwenderschulung im Krankenhaus de facto entfällt.

Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass eine Abteilung ihre in der Datenbank/dem Intranet abgelegten Dokumente regelmäßig auf Aktualisierungsbedarf und Doppelungen hin überprüft. Es sollte auch ein Verantwortlicher – meistens die Abteilungsleitung oder ein von ihr benannter Vertreter – für die Freigabe und Veröffentlichung verantwortlich sein.

Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass die Mitarbeitenden Änderungen zur Kenntnis nehmen. Elektronische Datenbanken bieten hier oftmals Komplettlösungen. Falls diese (noch) nicht angeschafft wurden, ist anderweitig, zum Beispiel über eine Handzeichenliste, die Kenntnisnahme der neuen Informationen sicherzustellen. Ein einheitliches Vorgehen des gesamten Behandlungsteams kann nur funktionieren, wenn alle die gleichen Informationen besitzen und anwenden.

Veraltete Dokumente müssen zwar aus dem elektronischen oder papierbasierten System herausgenommen werden, jedoch sollten sie an anderer Stelle archiviert werden. Falls es zu juristischen Auseinandersetzungen kommt, kann ein kritisches Vorgehen anhand der damals gültigen festgelegten Verfahrensanweisungen begründet werden.

Der Patient hat ein Recht auf eine Versorgung nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Das setzt eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden voraus. Da grundsätzlich nicht alle Mitarbeitenden zeitgleich an einer Fort- oder Weiterbildung teilnehmen können, besteht die Herausforderung, wie eine schnelle Umsetzung von theoretischem Wissen in die Praxis sichergestellt werden kann. Vor dem Theorie-Praxis-Transfer sollte sich jede Abteilungsleitung jedoch fragen, ob sie das neue Wissen auch bei sich umsetzen möchte. Nicht immer sind aktuelle Erkenntnisse geeignet, in den eigenen Krankenhausstrukturen angewendet zu werden. Wird neues Wissen anscheinend unbegründet abgelehnt, kann dies jedoch zur Frustration bei den Mitarbeitenden führen. Kündigungen und damit einhergehend ein großer Verlust an Wissen für die Abteilung können die Folge sein.

Für die Umsetzung in die Praxis braucht es zudem eine festgelegte Vorgehensweise. Vielerorts wird in wöchentlich oder monatlich stattfindenden ärztlichen Qualitätszirkeln von der letzten Fortbildung referiert.

Die gewonnenen und umzusetzenden Neuerungen müssen natürlich verschriftlicht werden, damit jeder Mitarbeitende die Möglichkeit hat, diese nachzuvollziehen. Im Falle einer rein digitalen Verschriftlichung muss auch jeder Mitarbeitende darauf zugreifen können.

In der Praxis erlebt man, dass die der Abteilung zur Verfügung stehenden Verfahrensanweisungen als Dokumente (EDV- oder papierbasiert) gesammelt und hinterlegt sind. Trotzdem kommt es zu unterschiedlichen Vorgehensweisen innerhalb derselben Berufsgruppe, weil jeder die Vorgaben vor seinem eigenen Erfahrungshintergrund anders interpretiert, das heißt jeder wendet sein eigenes, erfolgreiches Wissen an. Eine einheitliche „Wissensbasis“ in der Abteilung ist somit nicht automatisch gegeben. Möchte man ein möglichst einheitliches und erfolgreiches Vorgehen bei der Patientenversorgung gewährleisten, ist es erforderlich die bestehenden Verfahrensanweisungen im Team regelmäßig zu besprechen, um Interpretationsspielräume zu klären und Vorgehensweisen festzulegen. Exzellenz erreicht diese Form des Wissensmanagements dann, wenn diese Besprechungen nicht nur innerhalb einer Berufsgruppe erfolgen, sondern mit allen an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen. Im Dialog über die jeweiligen Verfahrensanweisungen kann neues Wissen entstehen, das direkt in die Patientenversorgung einfließt. Darüber hinaus sorgt der interdisziplinäre Austausch für gegenseitiges Verständnis und führt zu einem einheitlichen Vorgehen. Es wird eine gemeinsame Wissensbasis gebildet. Diese muss selbstverständlich auch regelmäßig, zum Beispiel jährlich, erneuert werden.

Ein Hindernis für diese gemeinsame Wissensbasis kann das Nebeneinander von EDV- und papierbasierten Dokumenten sein. Oftmals sind Änderungen auf den Papierdokumenten handschriftlich und schwer leserlich ergänzt. Eine offizielle Freigabe der Änderung hat damit nicht stattgefunden. Auch können EDV-Dokumente bereits aktualisiert worden sein, während der Ausdruck noch veraltete Hinweise enthält. Es sollte nur ein System als Datenbasis genutzt werden. Ausdrucke sind zeitnah zu entsorgen.

Als letztes sei auf die „Entleerung“ von veraltetem Wissen hingewiesen. Neue Erkenntnisse und Vorgehensweisen stoßen nicht immer nur auf große Begeisterung in der Praxis. Neben dem üblichen Totschlagargument: „Das haben wir schon immer so gemacht!“ stehen Mitarbeitende Neuerungen auch kritisch gegenüber, weil sie Bewährtes aufgegeben müssen und eine Arbeitsverdichtung oder mögliche Sorgfaltspflichtverletzung befürchten. Es kommt zur inneren Ablehnung, und das neue Wissen findet keine oder unzureichende Anwendung in der Praxis. Es muss also für eine breite Akzeptanz des neuen Wissens gesorgt werden. Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob das Wissen in der Praxis auch umgesetzt wird. Eine breite Akzeptanz kann durch eine offene Unternehmenskultur geschaffen werden, die den Einzelnen beteiligt und Entscheidungen transparent macht. Diese ist ebenfalls für eine gute Fehler- und Sicherheitskultur förderlich.

Die größte Herausforderung der Abteilungsleitung ist es, die unzähligen Daten- und Informationsquellen zu kennen und zu managen. Neben den oben aufgeführten Quellen kommen noch viele weitere formelle und informelle hinzu. Beispielsweise werden in einer Mortalitäts- und Morbiditätskonferenz wichtige Schlüsse für die zukünftige Patientenversorgung gezogen. Drei Meldungen aus dem CIRS-System zeigen sofortigen Handlungsbedarf auf. Leitlinien und Empfehlungen der Fachgesellschaften sollten gelesen, abgeglichen und umgesetzt werden. Ein neuer Fachartikel wirft zahlreiche Fragen zur jetzigen Patientenbehandlung auf. Daneben gibt es das frei verfügbare Wissen aus dem Internet, was heute auch aus dem Krankenhausalltag nicht wegzudenken ist. Das unbekannte Syndrom eines Patienten wird dort genauso nachgeschlagen wie die SOP (Standard Operating Procedure) zur postoperativen Versorgung aus dem Nachbarkrankenhaus. Gleichzeitig kommt es vor, dass Befunde zwischen Ärzten per „WhatsApp“ kommuniziert werden, obwohl dies aus Datenschutzgründen untersagt werden sollte.

Es braucht also eine Struktur, wie und welches Wissen in der Abteilung gewonnen und weitergegeben wird. Die Mitarbeitenden sind aufgefordert, sich daran zu beteiligen, denn jeder Einzelne generiert sein eigenes subjektives Wissen, was zur Behandlung des Patienten, zur Organisation der Abteilung und zu deren Weiterentwicklung zur Verfügung steht. Der Rahmen, in dem das geschehen soll, ist von der Abteilungsleitung festzulegen.

Aber auch abteilungsübergreifende Wissensvermittlung spielt in der üblichen Routine eine Rolle. Die Querschnittsthemen im Krankenhaus wie Hygiene, Qualitätsmanagement oder Codierung unterliegen ebenfalls sich permanent verändernden Rahmenbedingungen. Sie erfordern eine ständige Anpassung, die den Mitarbeitenden kommuniziert werden muss.

Kann also ein strategisches und systematisches Wissensmanagement das klinische Risikomanagement unterstützen und somit zu mehr Patientensicherheit beitragen?

„Nur Individuen können weise sein, Institutionen sind im günstigsten Fall gut konzipiert“, sagt Philosoph Peter Sloterdijk. Ein strukturiertes Wissensmanagement sorgt für eine gemeinsame, interdisziplinäre Wissensbasis, auf deren Grundlage der einzelne Mitarbeitende die Behandlung durchführen kann. In der gemeinsamen Wissensbasis ist nicht nur fachspezifisches therapeutisches Wissen gespeichert, sondern es herrscht auch Klarheit und Einigung über Vorgehensweisen. Da für das klinische Risikomanagement der gelungene Dialog zwischen den Berufsgruppen zu einer offenen Fehler- und gelebten Sicherheitskultur beiträgt, wirkt ein systematisches Wissensmanagement hier maßgeblich unterstützend. Das führt zu einem hohen Grad an Patientensicherheit.

Gelingen kann dies, wenn die Abteilungsleitung entsprechende Rahmenbedingungen für das Wissensmanagement setzt und die Teamkultur entsprechend förderlich gestaltet. Das trägt zusätzlich dazu bei, dass Mitarbeitende nicht abwandern, sondern ihr Wissen kontinuierlich einfließen lassen.

Demnach kann man davon ausgehen, dass ein strukturiertes Wissensmanagement zur Patientensicherheit und damit auch zur Senkung von Haftungsrisiken beiträgt, wenn:

- der Transfer von Theorie zur Praxis festgelegt ist;

- in regelmäßigen interdisziplinären Besprechungen vorhandene und neue Verfahrensanweisungen bewusst und aktuell gehalten werden;

- nur eine Form der Dokumentation benutzt und konsequent fortgeschrieben wird;

- die Akzeptanz von Neuerungen durch eine offene Unternehmenskultur gefördert wird, welche maßgeblich die Patientensicherheit positiv beeinflusst;

- Rahmenvorgaben festgelegt werden, wie Wissen gewonnen und weitergegeben wird;

- abteilungsübergreifende Wissensvermittlung sichergestellt ist.

Literatur

[1] North, K.: Wissensorientierte Unternehmensführung. Wertschöpfung durch Wissen. Gabler. Wiesbaden 1998

[2] Wilkesmann, U., Rascher, I., Bönnighausen, M.: Wissensmanagement. Analyse und Handlungsempfehlungen. Hans-Böckler-Stiftung. Düsseldorf 2003

[3] Bohrer, A., Hähner, K., Krautz, B., Wissensmanagement. https://www.fh-muenster.de/gesundheit/…/Lerneinheit_Wissensmanagement.pdf. 2005. zuletzt eingesehen am 14.03.2019

[4] Vollmar, G.: Wissensmanagement in der revidierten ISO 9001:2015 – Chancen und Risiken, erschienen unter: http://www.community-of-knowledge.de/beitrag/wissensmanagement-in-der-revidierten-iso-90012015-chancen-und-risiken/, Berlin 2015

[5] Danijela, A.: Angewandtes Wissensmanagement: Die Bedeutung von Storytelling und Dialog in High Reliability Organizations in der dritten industriellen Revolution nach Jeremy Rifkin. Diplomarbeit. Linz. 2015

Triphaus V: Safety Clip: Teile und (be)herrsche! Wie Wissensmanagement Patientenrisiken reduzieren hilft. Passion Chirurgie. 2019 Juni, 9(06): Artikel 04_05.

Autor des Artikels

Vera Triphaus

RisikoberaterinGRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbHEcclesiastraße 1-432758Detmold kontaktierenWeitere aktuelle Artikel

29.01.2024 Fehlermanagement

BGH-Urteil: Aufklärung muss individuell erfolgen und darf Risiken nicht verharmlosen

Ein Aufklärungsbogen ersetzt das mündliche Aufklärungsgespräch nicht, denn die Aufklärung muss sich am individuellen Risikoprofil der Patientin oder des Patienten orientieren. Verharmlost das Formular beispielsweise spezifische, in der Person des Patienten liegende Risiken und ruft damit eine Fehlvorstellung über die mit dem Eingriff verbundene Komplikationsgefahr hervor, trifft die Ärztin oder den Arzt ein Aufklärungsversäumnis, sofern er beziehungsweise sie nicht im Gespräch über das tatsächliche Risiko für die Person aufgeklärt hat.

01.09.2020 Fehlermanagement

Safety Clip: Sicherheitsmanagement: Mit dem Unerwarteten umgehen. Die Konzepte Safety-I und Safety-II unter der Lupe

Seit der Veröffentlichung des Berichtes „To Err Is Human: Building a Safer Health System“ im Jahr 1999 ist das Thema Patientensicherheit von Jahr zu Jahr bedeutender geworden. Gesetzgeber, nationale und internationale Organisationen und auch Patientenorganisationen stellen immer weitere Anforderungen an ein klinisches Risikomanagement, sie wollen damit die größtmögliche Patientensicherheit erreichen. Gesundheitseinrichtungen – ambulante wie stationäre – stehen vor der Herausforderung, dem nachzukommen.

12.06.2020 Fehlermanagement

Safety Clip: Wärmemanagement im OP

Spätestens seit der 2014 eingeführten S3-Leitlinie „Vermeidung von perioperativer Hypothermie“, die im Jahr 2019 eine Aktualisierung erfahren hat, können Maßnahmen zur Vermeidung eines Abfalls der Körperkerntemperatur unter 36 Grad Celsius nicht mehr negiert werden.

01.01.2020 Fehlermanagement

Sicherheit ist kein Projekt, das man mal vier Wochen macht

Technik ist gut und schön – solange sie funktioniert. Das gilt für die Informationstechnologie (IT) in Betrieben besonders, denn ohne IT laufen viele betriebliche Prozesse gar nicht mehr. Einen kleinen oder größeren Schaden hat fast jedes Unternehmen schon erlebt – mit unangenehmen Folgen. Wie man sich vor IT-Schäden schützt und was man ganz praktisch tun kann, erläutert Frank Rustemeyer von HiSolutions, Partner der Ecclesia Gruppe, im Interview.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.