Gutachter- und Schlichtungsstellen sollen dazu beitragen, zivilrechtliche Arzthaftungsstreitigkeiten außergerichtlich zu klären. Sie sind insbesondere deshalb für den Patienten attraktiv, weil sie eine kostengünstige gutachterliche Überprüfung des Behandlungsgeschehens bieten. Sich dennoch anschließende Gerichtsprozesse können aber nur dann vermieden werden, wenn die beteiligten Parteien – Patient, Arzt und Haftpflichtversicherer – dem Ausgang des Verfahrens eine hohe Akzeptanz beimessen. Eine aktuelle Studie soll hierüber nun Aufschluss geben.

Die Datenbasis der Studie bildete eine anonymisierte Schadendatenbank der Ecclesia Versicherungsdienst GmbH mit rund 215.000 Schäden von Akutkrankenhäusern, niedergelassenen Ärzten und Universitätskliniken, aus der 7.541 Verfahren vor Gutachter- und Schlichtungsstellen in Deutschland aus dem Zeitraum der Jahre 2005 bis 2014 betrachtet wurden.

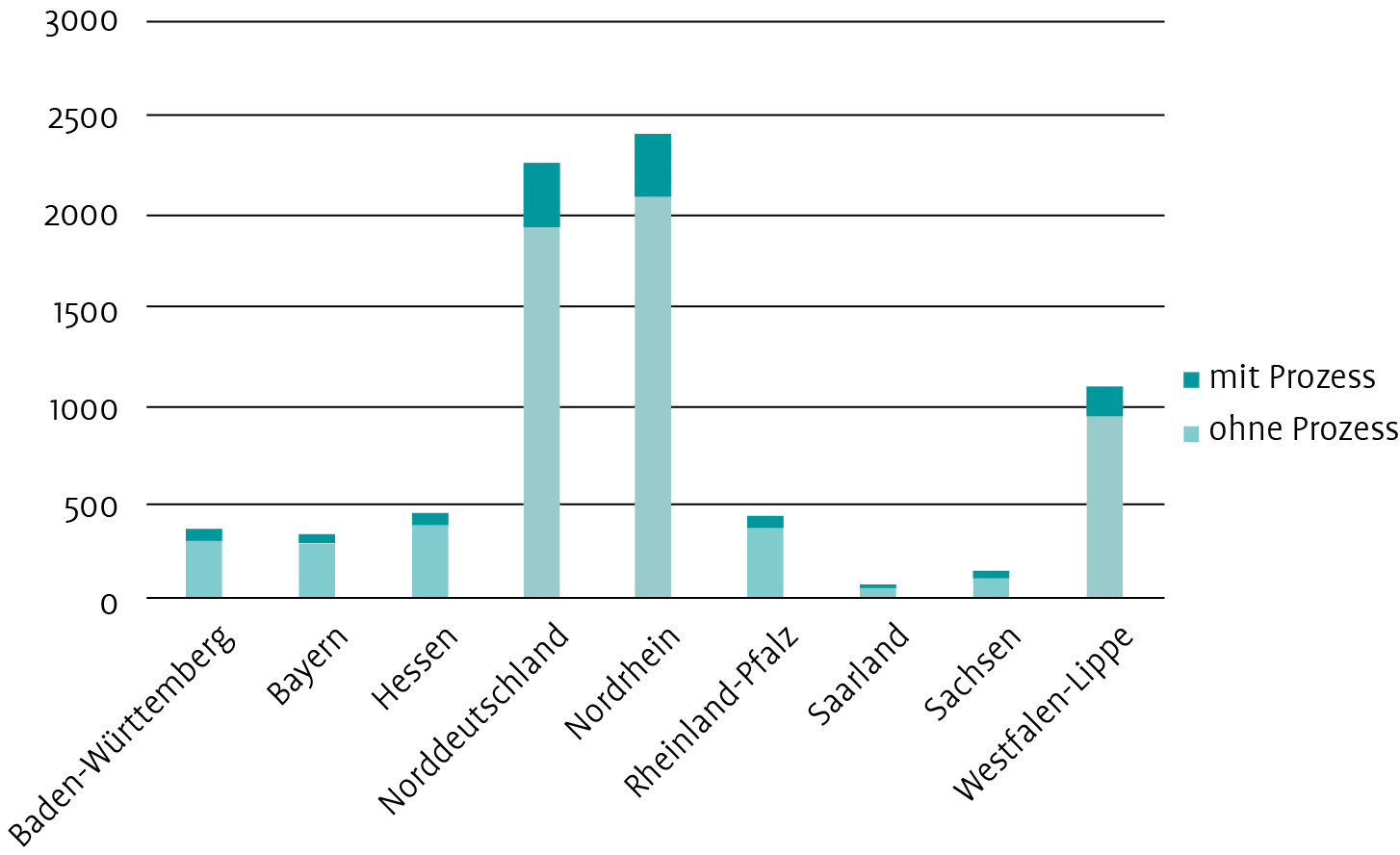

Im Durchschnitt liegt die Prozessvermeidungsquote danach bei 85,69 Prozent (Abb. 1). Anders formuliert, sehen also nur 14,31 Prozent der Patienten die Notwendigkeit, nach Abschluss eines Gutachter- oder Schlichtungsverfahrens doch noch ein Zivilgericht anzurufen. Dieser sehr geringe Wert spricht für eine hohe Akzeptanz und belegt, dass die Institutionen ihrem Sinn und Zweck einer außergerichtlichen Klärung durchaus gerecht werden.

Abb. 1: Schlichtungsverfahren mit und ohne Gerichtsprozess (2005 bis 2014)

Doch mit der Durchführung des Verfahrens allein ist es nicht getan. An seinem Ende steht die Beurteilung zur Haftpflicht dem Grunde nach. Sofern Ansprüche bejaht werden sollten, stehen direkte Regulierungsverhandlungen zwischen Patient und Haftpflichtversicherer an.

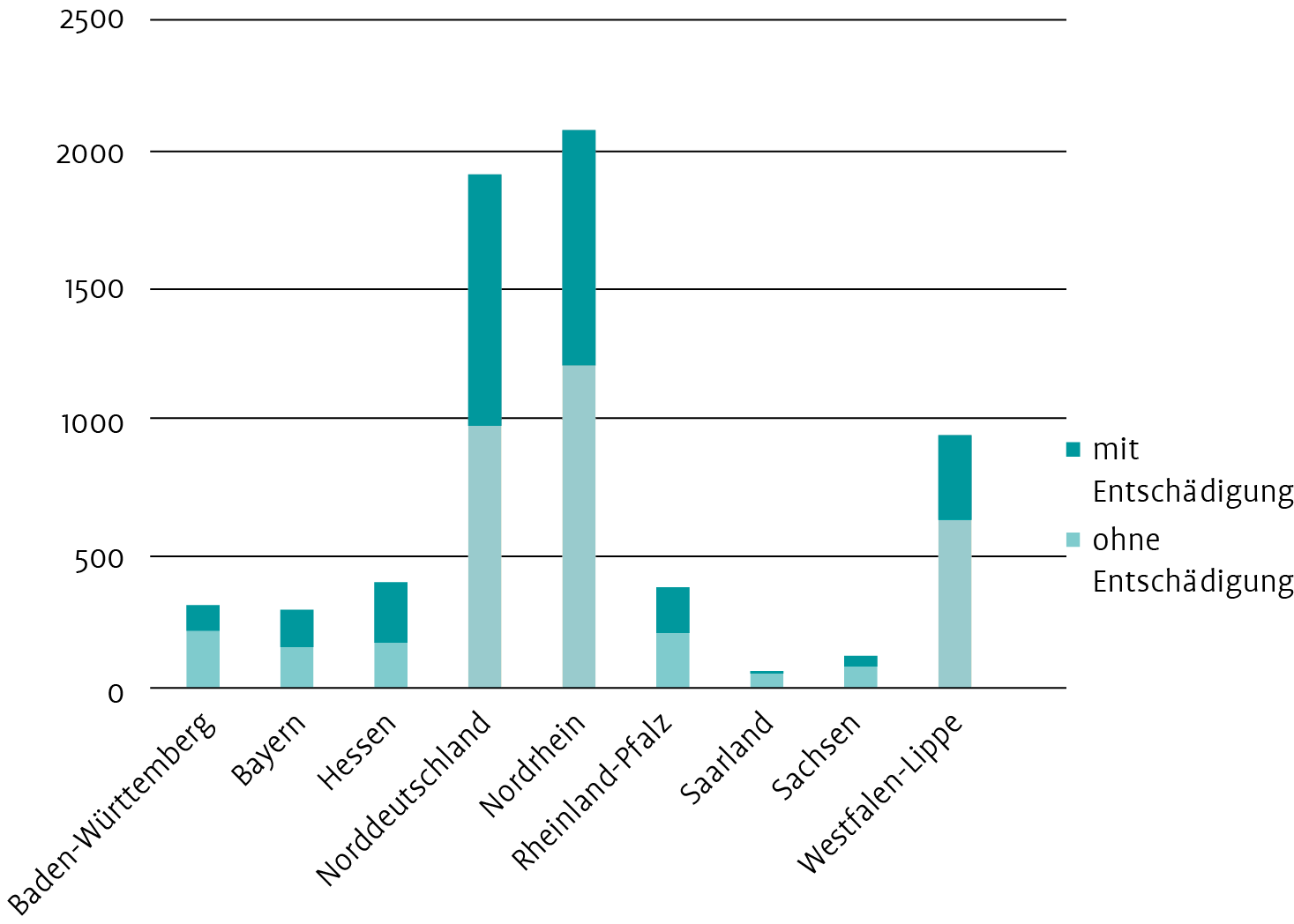

Mit der Studie wurde untersucht, in wie vielen der Verfahren, die außergerichtlich geklärt werden konnten, der Patient eine Entschädigung erhielt (Abb. 2).

Abb. 2: Schlichtungen ohne anschließendes Gerichtsverfahren mit und ohne Entschädigung (2005 bis 2014)

In 44 Prozent der Schlichtungsverfahren, in denen sich kein Gerichtsverfahren anschloss (85,69 Prozent der betrachteten Schlichtungen), erhielt der Patient danach eine Entschädigung, wobei die durchschnittlichen Entschädigungsbeträge sehr unterschiedlich ausfielen (Tab. 1).

Tab. 1: Durchschnittliche Entschädigungsbeträge bei Schlichtungsverfahren ohne anschließendes Gerichtsverfahren

|

Größenklasse der Entschädigung

|

Durchschnittlicher Entschädigungsbetrag

|

Anteil an allen betrachteten Verfahren

|

|

< 100.000 €

|

20.551 €

|

94,7 %

|

|

>= 100.000 € und < 500.000 €

|

187.884 €

|

4,5 %

|

|

>= 500.000 € und > 1 Mio.

|

657.676 €

|

0,5 %

|

|

>= 1 Mio.

|

1.631.675 €

|

0,3 %

|

Diese Zahlen zeigen zum einen, dass sich fast 95 Prozent und damit der deutlich überwiegende Anteil der betrachteten Verfahren innerhalb einer Entschädigung von weniger als 100.000 Euro bewegen. Zum anderen wird deutlich, dass der für die Berechnung der Haftpflichtversicherungsprämien entscheidende anzahlmäßige Anteil von Großschäden eher marginal ist.

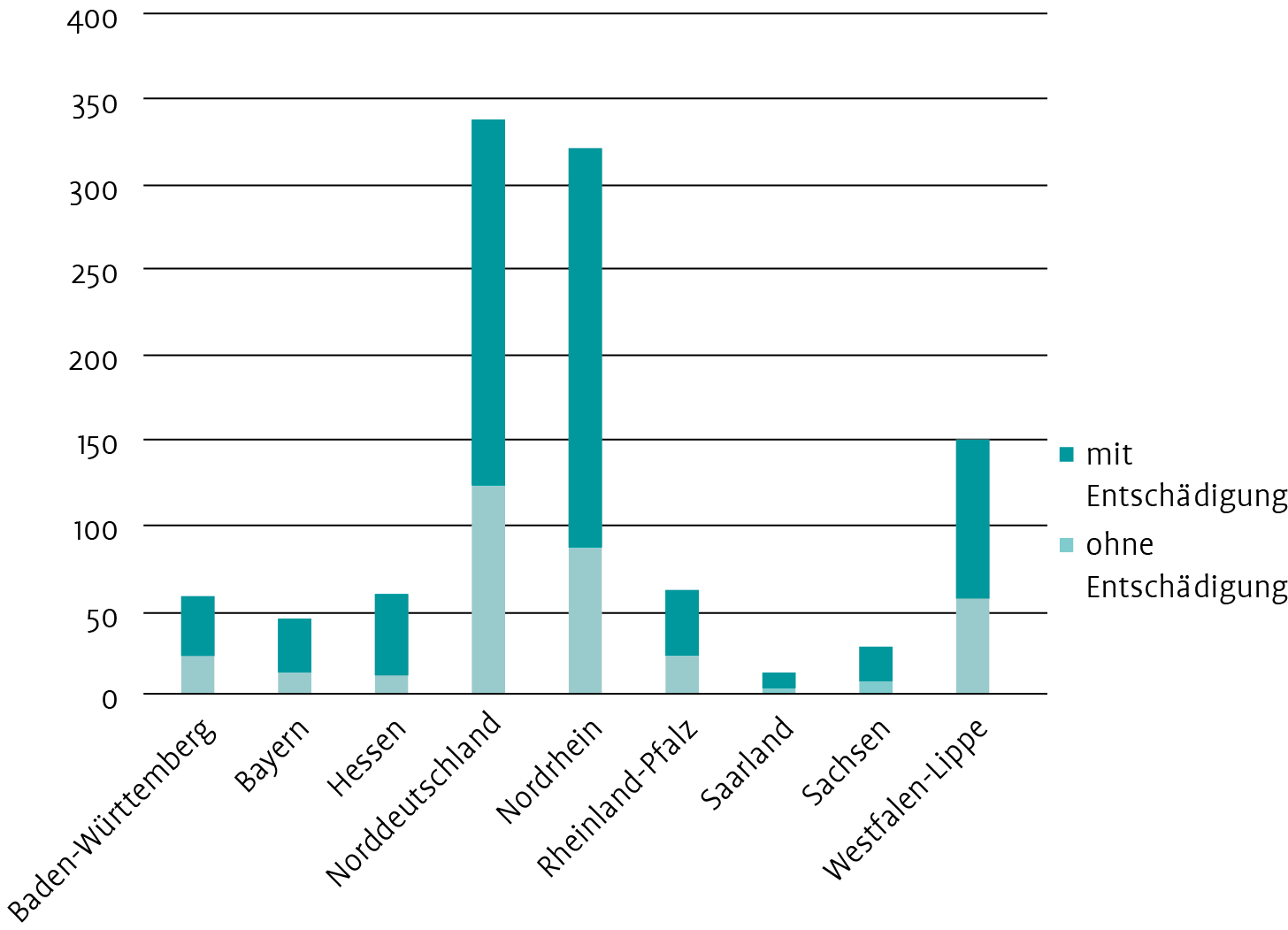

Von den 14,31 Prozent aller betrachteten Schlichtungen, in denen ein Gerichtsverfahren geführt wurde, erhielt ebenfalls ein Anteil der Patienten Entschädigungsbeträge zugesprochen (Abb. 3).

Abb. 3: Schlichtungen mit anschließendem Gerichtsverfahren mit und ohne Entschädigung (2005 bis 2014)

In 67 Prozent der Schlichtungsverfahren, in denen sich ein Gerichtsverfahren anschloss, erhielt der Patient danach eine Entschädigung. Dies Ergebnis mag zunächst erstaunen, berücksichtigt werden muss zur Relativierung aber, dass dies nur 14,31 Prozent der betrachteten Schlichtungen betraf. Auch die Höhe der durchschnittlichen Entschädigungsbeträge weicht von denjenigen ab, in denen sich kein Gerichtsverfahren anschloss (Tab. 2).

Tab. 2: Durchschnittliche Entschädigungsbeträge bei Schlichtungsverfahren mit anschließendem Gerichtsverfahren

|

Größenklasse der Entschädigung

|

Durchschnittlicher Entschädigungsbetrag

|

Anteil an allen betrachteten Verfahren

|

|

< 100.000 €

|

23.407 €

|

85,7 %

|

|

>= 100.000 € und < 500.000 €

|

223.580 €

|

10,9 %

|

|

>= 500.000 € und < 1 Mio.

|

665.942 €

|

1,7 %

|

|

>= 1 Mio.

|

2.259.167 €

|

1,7 %

|

Bei dem geringen Anteil der Patienten, die sich nach einer Schlichtung doch noch für ein Gerichtsverfahren entschieden, erhielten deutlich über die Hälfte demnach eine Entschädigung. Unter dem großen Anteil derer, die auf einen Prozess verzichteten, waren es jedoch weniger als die Hälfte.

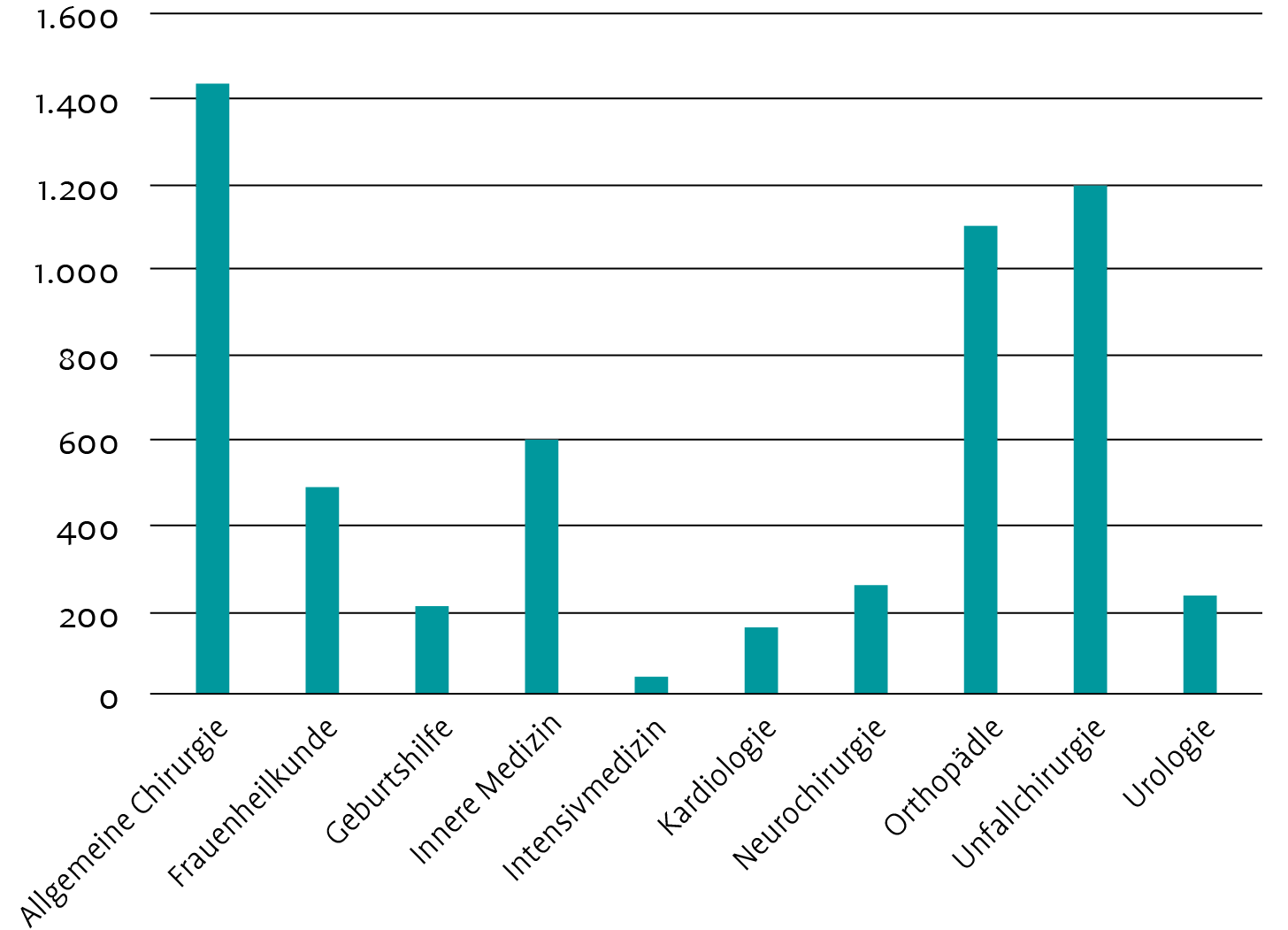

Unabhängig von Gerichtsverfahren und Entschädigungsbeträgen sind – allein schon unter Präventionsgesichtspunkten – auch die am häufigsten betroffenen Fachrichtungen von Interesse.

Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie sowie Orthopädie waren danach die am häufigsten beteiligten Fachgebiete (Abb. 4). Diese Feststellungen decken sich mit denen der Bundesärztekammer, wie die statistische Erhebung der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen vom 23.03.2017 zeigt (www.bundesaerztekammer.de).

Abb. 4: Die häufigsten Fachrichtungen (2005 bis 2014)

Fazit

Verfahren vor Gutachter- und Schlichtungsstellen erfüllen ihren Zweck und tragen dazu bei, die Gerichte zu entlasten. Mit einer Prozessvermeidungsquote von über 85 Prozent führen die Schlichtungen in der weit überwiegenden Anzahl zu einer außergerichtlichen Erledigung. Dies hat entscheidende Vorteile für alle Beteiligten:

Selbst wenn für die Schlichtungsverfahren selbst eine Dauer von ca. einem Jahr angesetzt werden muss, bedeutet dies de facto eine Verkürzung der Konfliktdauer, da anderenfalls ein langwieriger, ggf. sogar über mehrere Instanzen gehender Gerichtsprozess droht. Zugleich verkürzt dies den Zeitraum der Unklarheit für das Krankenhaus und den Haftpflichtversicherer, ob eine Zahlungsverpflichtung besteht. Dies zeigt sich spürbar in der Reserve, die der Haftpflichtversicherer für den gesamten Zeitraum der offenen Haftung zu setzen gezwungen ist. Überdies droht dem Krankenhaus während der Zeit, in der es einem mutmaßlichen Haftungsanspruch ausgesetzt ist, schließlich bereits ein Imageverlust.

Die Gutachter- und Schlichtungsstellen fördern zudem den an Bedeutung nicht zu unterschätzenden Austausch der Beteiligten, deren Argumente gehört und in die Wertung einfließen können.

Keine Vorteile bildet die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens bei mutmaßlichen Aufklärungsdefiziten. Eine darauf basierende Haftung kann und wird sich zumeist nur auf dem Gerichtsweg herbeiführen lassen. Da den Gutachter- und Schlichtungsstellen zudem Grenzen der Beweiserhebung gesetzt sind, da z. B. keine Zeugen vernommen werden können, stoßen derartige Konstellationen, in denen es gerade auf solche Aussagen ankommt, an ihre Grenzen.

Letztlich hat die umfangreiche Studie jedoch zeigen können, dass Verfahren vor den Gutachter- und Schlichtungsstellen signifikant die Anzahl der Schlichtungen erhöht und damit – über die weitergehenden positiven Aspekte für die Beteiligten hinaus (insbesondere Beschleunigung und Kostenreduzierung, s. o.) – zu einer Entlastung der Gerichte beiträgt.