01.04.2015 Hygiene-Tipp

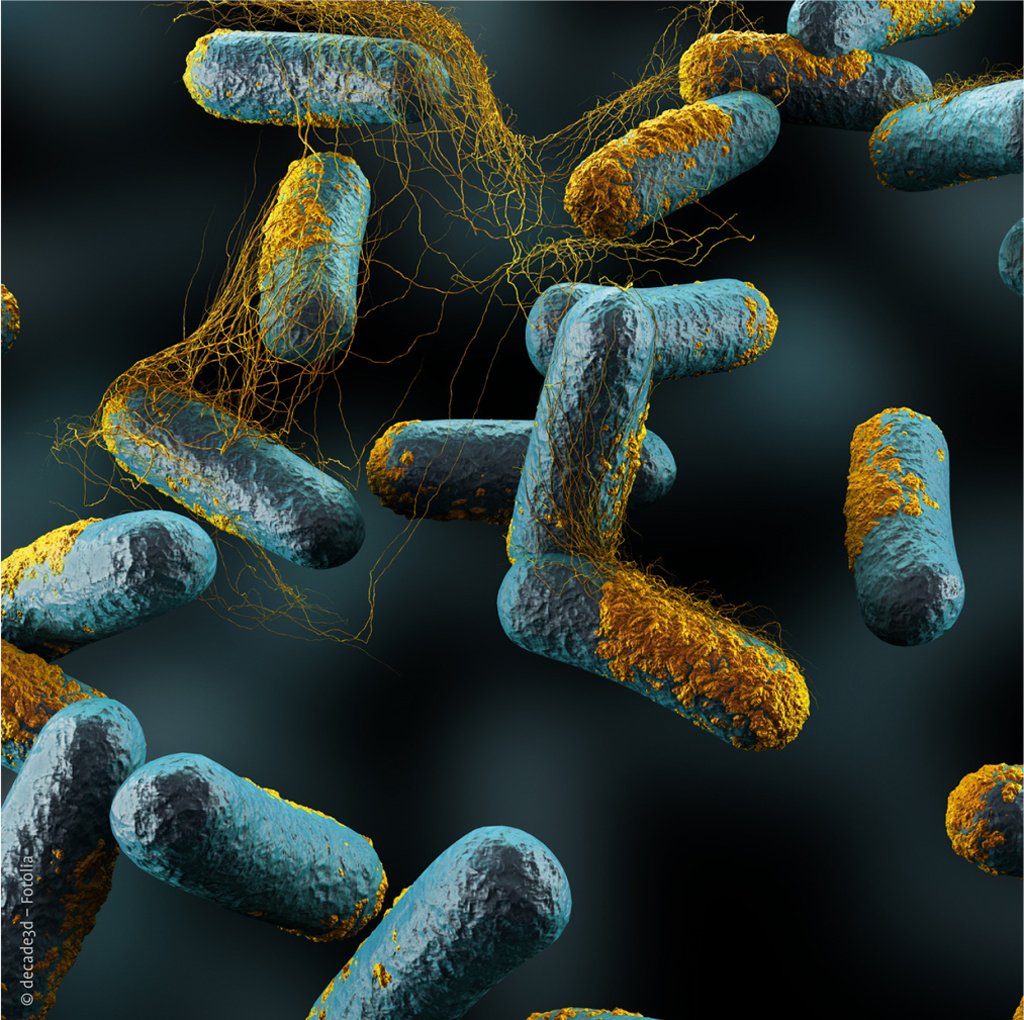

Hygiene-Tipp: Clostridium difficile – ein Problemerreger mit zunehmendem Potential

Eine gravierende Nebenwirkung vieler antibiotischer Therapien, die sowohl den einzelnen Patienten als auch dessen Umgebung schwer beeinträchtigen kann, ist die Infektion mit toxinbildenden Clostridium difficile Stämmen. Die Erkrankung kann zu schweren Verläufen (pseudomembranöse Colitis, toxisches Megacolon) mit der Notwendigkeit chirurgischer Intervention führen.

Es gibt Studien, die – speziell bei älteren Patienten – von einer Letalität bis 10 % der Betroffenen berichten.

In Krankenhäusern ist in etwa 1 % der antibiotisch behandelten Patienten mit einer C. diff Infektion zu rechnen. Der Zusammenhang zwischen der Antibiotikatherapie, speziell der Gabe von Fluorchinolonen oder Cephalosporinen, und Clostridium difficile Infektionen ist in zahlreichen Publikationen beschrieben; die Reduktion des Antibiotikaverbrauchs ging regelmäßig mit einem Rückgang der C. difficile Infektionen einher.

Darüber hinaus sind die Erreger vor allem ein krankenhaushygienisches Problem: Als Sporenbildner ist Clostridium difficile mit den üblichen Desinfektionsmitteln kaum zu beseitigen. Betroffene Patienten müssen daher isoliert und die Reinigung/Desinfektion muss intensiviert werden, um eine Weiterverbreitung wirksam zu unterbinden. Für die Flächendesinfektionen kommen dabei nur Sauerstoffabspalter und Aldehyde in Frage. Ganz wichtig ist bei der Händehygiene das Händewaschen, um so die Anzahl der Sporen zu reduzieren – Alkohol in Händedesinfektionsmitteln ist nämlich kaum Sporen-wirksam.

Für die Behandlung reicht bei ca. 20 % der Patienten bereits die Beendigung der antibiotischen Therapie aus – ansonsten sind neben den etablierten Substanzen wie Metronidazol oder Vancomycin oral neuere Antibiotika oder auch Stuhltransplantationen als Therapieoptionen möglich.

Ross B. / Popp W. / Zastrow KD. Hygiene-Tipp: Clostridium difficile – ein Problemerreger mit zunehmendem Potential. Passion Chirurgie. 2015 April; 5(04): Artikel 03_01.

Autoren des Artikels

Dr. med. Birgit Ross

Ärztl. MitarbeiterinDeutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene EssenHygienebeauftragte Ärztin, Universitätsklinikum EssenHufelandstr. 5545122EssenProf. Dr. med. Klaus-Dieter Zastrow

Chefarzt des Hygiene-Instituts der REGIOMED-Kliniken Bayern/ Thüringen kontaktierenProf. Dr. med. Walter Popp

Ärztlicher LeiterHyKoMed GmbHVizepräsident der Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V. (DGKH) kontaktierenWeitere aktuelle Artikel

01.09.2024 Hygiene-Tipp

Hygiene-Tipp: Nosokomiale Infektionen – Zahlen

Im Mai 2024 sind im Deutschen Ärzteblatt die Ergebnisse der letzten Punkt-Prävalenz-Erhebung 2022 nosokomialer Infektionen in Deutschland veröffentlicht worden. Danach lag die Prävalenz bei 4,9 %, davon im Erfassungshaus erworben waren 3,6 %.

01.08.2024 Hygiene-Tipp

Hygiene-Tipp: Wie sind Explantate für Patienten aufzubereiten?

Der Hersteller ist zunächst der Eigentümer jedes Implantats, durch dessen

01.06.2024 Hygiene-Tipp

Hygiene-Tipp: Achtung bei Wechsel der Händedesinfektionsmittel

Händedesinfektionsmittel müssen in der VAH-Liste (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) gelistet sein. Bei der hygienischen Händedesinfektion war es früher einfach, da praktisch alle Präparate eine Einwirkzeit von 30 Sekunden hatten. Dies entsprach auch der Praxis, dass bei gründlicher Verteilung (ca. 3 ml) und Verreibung es etwa 30 Sekunden dauert, bis die Hände trocken sind.

01.05.2024 Hygiene-Tipp

Hygiene-Tipp: Nagellack vor Operationen?

Frage Bei uns in der Klinik kam das Thema „Ist

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.