27.07.2025 Gefäßchirurgie

Diagnostik und Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit bei Vorliegen eines Diabetischen Fußsyndroms

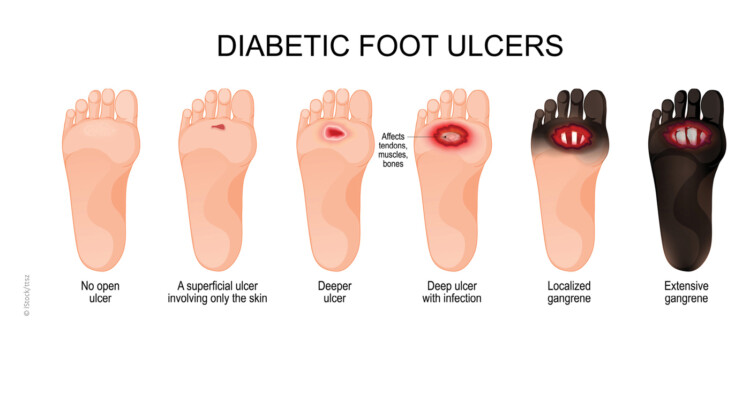

Das Diabetische Fußsyndrom (DFS) ist mehr als nur eine Wunde am Fuß oder bei gleichzeitigem Vorliegen einer Durchblutungsstörung mehr als nur eine periphere arterielle Verschlusserkrankung (pAVK) im Stadium IV nach Fontaine. Es stellt vielmehr ein komplexes Krankheitsbild dar, das nicht nur durch eine reduzierte Sauerstoffzufuhr in die Peripherie des Fußes zu erklären ist, wie wir es von der pAVK her kennen. Die Kombination der pAVK mit einer beim DFS nahezu immer gleichzeitig vorhandenen peripheren Polyneuropathie (PNP) erschwert nicht nur die Diagnostik der Erkrankung, sondern ist auch für die deutlich höhere Amputationsrate bei Patienten mit Diabetes mellitus verantwortlich. Das DFS stellt die häufigste Ursache für Amputationen oberhalb des Sprunggelenks in Deutschland dar. Damit einher gehen ein hohes Mortalitätsrisiko und ein hoher Verbrauch an Ressourcen: Einer Metaanalyse zufolge ist mit einer 5-Jahres-Mortalität für die Charcot-Neuroosteoarthropathie (CNO), das diabetische Fußulcus (DFU), für Amputationen mit Teilfußerhalt (Minoramputation) und für Amputationen ohne Fußerhalt (Majoramputation) von 29,0 %; 30,5 %; 46,2 % bzw. 56,6 % zu rechnen [1]. Im Zusammenhang mit einer hohen Amputation wegen eines DFS werden demnach mehr als die Hälfte der Patienten nach fünf Jahren verstorben sein. Zudem bedeutet die Versorgung dieser gefürchteten Komplikation einer Diabeteserkrankung enorme Belastungen für das Gesundheitssystem [2, 3]. Diese werden nicht zuletzt deswegen weiter zunehmen, da mit steigender Diabetesprävalenz allein aufgrund der demografischen Entwicklung auch mit einer steigenden Inzidenz für das DFS zu rechnen ist.

Gründe genug, dass sich die Gefäßchirurgie intensiv mit diesem Krankheitsbild beschäftigt, um diese Patienten im interdisziplinären und multiprofessionellen Team erfolgreich zu behandeln.

Als Schlüssel zur erfolgreichen Behandlung des DFS kann die Beantwortung folgender zwei Fragen gelten: Warum entsteht die Läsion überhaupt und warum gerade hier?

In der ersten Frage „Warum überhaupt?“ geht es um die aktive Klärung der Präsenz einer PNP und/oder einer behandlungsbedürftigen pAVK sowie ggf. weiterer Risikofaktoren bzw. Begleiterkrankungen.

In der zweiten Frage „Warum hier?“ geht es um die Suche nach der pathobiomechanischen Ursache.

Das von D. Hochlehnert und G. Engels auf der Auswertung von Daten von mehr als 10.000 Patienten entwickelte Entitätenkonzept erlaubt die Einteilung diabetischer Fußulcera (DFU) nach pathobiomechanischen Ursachen [4, 5].

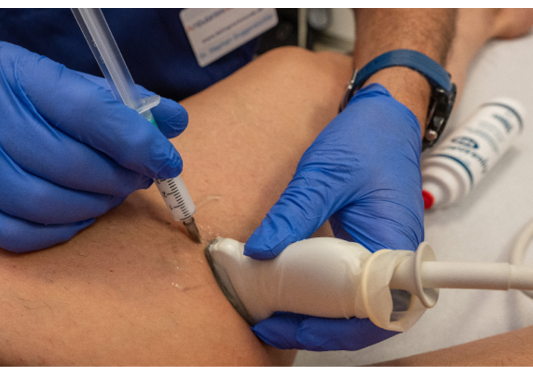

Während das Vorliegen einer relevanten PNP durch die Prüfung auf Temperatur-Empfinden (TipTherm), Druckempfinden (Semmes-Weinstein Monofilament) und Vibrationsempfinden (Stimmgabeltest nach Rydel-Seiffer) relativ einfach und schnell diagnostiziert werden kann, gestaltet sich die Diagnostik und vor allem die Bewertung der Relevanz einer pAVK bei Menschen mit Diabetes oftmals schwieriger.

Im Rahmen der Diagnostik des diabetischen Fußsyndroms ist es entscheidend, die Genese dieser Komplikationen herauszuarbeiten. Die Ursache der Entstehung des diabetischen Fußsyndroms hat direkten Einfluss auf die zu ziehenden therapeutischen Konsequenzen. Im Gesamtkomplex des diabetischen Fußsyndroms mit seinem vielfältigen Erscheinungsbild ist daher der rein „neuropathische Fuß“ vom „neuroischämischen Fuß“ und vom rein „ischämischen Fuß“ sowie vom „Charcot-Fuß“ zu unterscheiden [6]. Eine besondere Herausforderung im Rahmen der Stufendiagnostik ist es dabei, Patient:innen mit einer vorliegenden chronischen Extremitäten bedrohenden Ischämie zu identifizieren. Erschwert ist dies, da viele Patient:innen mit bestehendem Diabetes nicht die typische Symptomatik einer symptomatischen pAVK aufweisen [7, 8]. Auch die herkömmliche vaskuläre Diagnostik ist in dieser Zielpopulation erschwert, da standardmäßig angewandte Diagnostikverfahren, wie der Knöchel-Arm-Index häufig durch die schwere Mediasklerose verfälscht sind. Mit der Herausforderung der Diagnostik der pAVK bei Patient:innen mit Diabetes beschäftigt sich ein aktuelles systematisches Review [9]. Hier wurden verschiedene Untersuchungsmethoden hinsichtlich ihrer diagnostischen Genauigkeit im Vergleich zu einer Referenz-Bildgebungsmethode evaluiert. Als schlecht geeignet zeigte sich die alleinige klinische Untersuchung durch Tasten der peripheren Pulse (Negative-Likelihood-Ratio (NLR) 0,25 – 0,43) [9]. Der Knöchel-Arm-Index wurde in einem Patientengut mit bestehendem diabetischen Fußsyndrom ebenso evaluiert. Hier zeigte sich eine Positive-Likelihood-Ratio (PLR) von 1,69 – 2,32 und eine NLR von 0,53 – 0,75 [9]. Etwas besser war die Genauigkeit, wenn lediglich die niedrigsten gemessenen Druckwerte zur Kalkulation genutzt wurden. Auch die Zehendruckmessung wurde näher betrachtet. Diese zeigte in einem gemischten Patientengut mit und ohne bestehendem diabetischen Fußsyndrom eine PLR von 2,67 – 17,55 und eine NLR von 0,36 – 0,56. Der Continuous-Wave-Doppler zeigte eine PLR von 2,93 bis > 10, sowie eine NLR zwischen 0 – 0,35 [9]. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere und teils neue diagnostische Möglichkeiten, wie beispielsweise die transkutane Sauerstoffpartialdruckmessung (TcPo2), Oxygen-to-See (kombiniertes Verfahren aus Laser-Doppler und Flowmetrie), Fluoreszenzangiografie und multispektrale optoakustische Tomographie (MSOT), die allerdings bisher nicht in größeren Studien evaluiert wurden [10, 11]. Die Schlussfolgerung der Autoren des systematischen Reviews war demnach, dass keine der untersuchten Methoden überlegen sei, eine pAVK bei gleichzeitig bestehendem Diabetes auszuschließen. Allerdings ist ein Knöchel-Arm-Index unter 0,9 oder über 1,3, ein Zehendruck-Arm-Index unter 0,7 oder monophasische Flussprofile über den Fußarterien hilfreich, Hinweise auf eine pAVK zu erkennen [9].

Abb. 1: Malum perforans bei Fehlstellung der Os metatarsalia 2 und 3.

Zur Behandlung der pAVK im Stadium IV wurde von Vollmar das I R A-Konzept definiert. I steht hierbei für Infektionssanierung, R für Revaskularisation und A für Amputation [12]. Hierauf basierend wurde von der „AG Fuß“ der Deutschen Diabetes Gesellschaft das IRBESA-PP Konzept weiterentwickelt, das die Leitlinienempfehlungen der Internationalen Working Group on the diabetic foot (IWGDF) [13] berücksichtigt und sämtliche Aspekte einer modernen Behandlung des DFS in einem interdisziplinären Setting umfasst [14, 15]:

|

I |

– |

Infektmanagement |

|

R |

– |

Revaskularisation |

|

B |

– |

Behandlung von Begleiterkrankungen |

|

E |

– |

Entlastung |

|

S |

– |

Stadiengerechte Wundbehandlung |

|

A |

– |

Amputation |

|

P |

– |

Physiotherapie, Psychosoziale Unterstützung |

|

P |

– |

Podologie, Prophylaxe |

Die Therapie des diabetischen Fußsyndroms ist somit komplex, beinhaltet verschiedene Teilbereiche und erfordert ein interdisziplinäres Setting. Neben den invasiven revaskularisierenden Maßnahmen, auf die im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird, beinhaltet sie auch konservative Therapiestrategien. Dabei gehört zu den wesentlichsten Zielen neben der Infektionskontrolle eine adäquate Entlastungsstrategie. Diese beinhalten sowohl die Antibiotikatherapie als auch chirurgische Entlassungsmaßnahmen einschließlich des Débridements und der Amputation. Von höchster Relevanz ist aber eine äußerliche und/oder innere Druckentlastung gerade im Rahmen einer neuropathischen Genese der Ulzeration. Neben äußerlichen Entlastungsmaßnahmen wie schuhorthopädische Versorgung, Filzpolsterung, Verbandsschuhe, 2-Schalen Orthesen oder so genannte „Total Contact Casts“ [6, 16] sollen auch einfache minimalinvasive „innere“ Entlastungstrategien i. S. Beugesehnentenotomie, Strecksehnenverlängerung, Achillessehnenverlängerung, minimalinvasive Abtragung der knöchernen Vorsprünge erwogen werden. Die klinische Erfahrung zeigt, dass in manchen Fällen bei initialen Stadien des Diabetischen Fußsyndroms (Wagner-Grad 0-2) alleinige adäquate Entlastung auch ohne Revaskularisation zur Abheilung der Ulzerationen führen kann. Ein zentrales Thema der optimalen Arzneimitteltherapie ist die Vermeidung der kardiovaskulären bzw. Gesamtsterblichkeit. Neben den seit Jahrzehnten etablierten Pharmaka zur Glukosekontrolle haben sich in den Leitlinien der letzten Jahre die Inkretinmimetika (z. B. GLP1-Rezeptor Agonisten) und Gliflozine (SGLT2-Inhibitoren) durchgesetzt, die vor allem die Sterblichkeit und Herzinsuffizienz-Hospitalisierungsraten verringern können [20, 21].

Die Frage, in welchen Situationen und zu welchem Zeitpunkt Patienten mit bestehendem diabetischen Fußsyndrom und gleichzeitiger pAVK revaskularisiert werden sollen, ist nicht einfach zu beantworten. Klar ist, dass Patienten, die frühzeitig in einer solchen Situation revaskularisiert wurden, langfristig ein besseres Outcome hatten [17]. Dennoch gibt es Daten, die zeigen, dass auch bei Patienten, bei welchen eine Revaskularisation als nicht möglich betrachtet wurde, die Wundabheilung nach einem Jahr bei circa 50 % lag [18]. Kontrovers hierzu zeigt eine größere Serie, dass auch bei Patienten, die erfolgreich revaskularisiert wurden, nach 12 Monaten die Amputationsrate bei über 20 % lag [19]. Auch wenn in diesem speziellen Patientengut der technische Erfolg nicht immer auch zu einem klinischen Erfolg führt, scheint dennoch die Datenlage dafür zu sprechen, dass Patienten mit bestehendem Gewebsdefekt bei diabetischem Fußsyndrom und pAVK von einer zeitnahen Revaskularisation profitieren.

Neben der Frage nach dem Zeitpunkt der Revaskularisation stellt sich ebenso die Frage der Art und Weise der Revaskularisation. Grundsätzlich kommen hier ebenso endovaskuläre sowie offen-chirurgische Verfahren infrage. Ob es Hinweise darauf gibt, dass eines dieser Verfahren dem anderen überlegen ist, untersuchte zuletzt die „International Working Group on the Diabetic Foot“ (IWGDF), in einem Update eines systematischen Reviews im Jahre 2020 [22]. Insgesamt 64 Studien gingen in die Analysen ein, wobei somit über 13.000 Patienten eingeschlossen wurden. Randomisierte kontrollierte Studien wurden allerdings nicht gefunden, weshalb nur Fallserien eingingen, welche entweder Ergebnisse von endovaskulären oder offen-chirurgischen Behandlungen bzw. der Kombination beider Methoden berichteten. Außerdem war der Vergleich der Ergebnisse teilweise erschwert, da die Outcomes nicht vergleichbar berichtet wurden und das Follow-Up unterschiedlich definiert wurde. Dennoch wurden die verschiedenen Strategien zur Revaskularisation hinsichtlich folgender Endpunkte untersucht: Beinerhalt, Wundheilung und Mortalität.

Die Wundheilung wurde in insgesamt 12 Studien untersucht. Im Median lag die Wundabheilungsrate nach einem Jahr bei 60 % (Interquartilsabstand, IQR 50 – 69 %). Eine sinnvolle getrennte Betrachtung nach Revaskularisationsstrategie war nicht möglich, da nur drei Studien separat endovaskuläre Ergebnisse und zwei Studien separat offen-chirurgische Ergebnisse berichteten [22].

Der Endpunkt Beinerhalt wurde in insgesamt 39 Studien untersucht. Hierbei war die gesamte Beinerhaltungsrate nach einem Jahr bei 82 % (IQR 79–89 %) und nach zwei Jahren bei 86 % (IQR 77–88 %). Dabei wurden die 1-Jahres-Ergebnisse von 28 Studien berichtet, die 2-Jahres-Ergebnisse von 12 Studien [22].

Vergleicht man nun die unterschiedlichen Therapiestrategien, zeigten sich nach endovaskulärer Behandlung Beinerhaltungsraten von 80 % (IQR 78 – 82 %, neun Studien) nach einem Jahr und 78 % (IQR 75–83 %, fünf Studien) nach zwei Jahren. Dem gegenüber stehen die Beinerhaltungsraten nach offen-chirurgischer Therapie. Diese lagen bei 85 % (IQR 80–90 %, 19 Studien) nach einem Jahr und 87 % (IQR 86–89 %, sieben Studien) nach zwei Jahren [22].

Ebenso wurde die perioperative bzw. periinterventionelle Mortalität erfasst. Diese wurden insgesamt in 30 Studien berichtet. Die Daten zeigten keinen Unterschied zwischen endovaskulär oder offen-chirurgischer Behandlung nach 30 Tagen. Die Gesamtmortalität war nach einem, zwei oder fünf Jahren überraschend hoch (13 %, 29 % und 47 %). Ein weiterer direkter Vergleich der Mortalität anhand der Behandlungsmethode war allerdings auf Basis der vorhandenen Studien nicht valide durchführbar [22].

Einzelne weitere separate Revaskularisationsstrategien wurden betrachtet, so z. B. die pedale Bypasschirurgie. Hier zeigten sich in den insgesamt 12 eingeschlossen Studien hervorragende Beinerhaltungsraten mit bis zu 87 % (IQR 78-95 %) nach fünf Jahren. Einschränkend muss allerdings gesagt werden, dass diese Ergebnisse auf einzelnen Studien beruhen, die eine sehr unterschiedliche Follow-Up-Strategie verfolgten. Auch die infrapopliteale Angioplastie wurde separat betrachtet. Hier wurde in insgesamt acht Studien eine 1-Jahres-Wundabheilung von 71 % (IQR 65 – 75 %) sowie ein Beinerhalt von 77 % (IQR 71 – 85 %) berichtet [22].

Zusammenfassung

Das Krankengut der Patienten mit Diabetes ist eine kontinuierlich wachsende Zielpopulation. Von höchster Relevanz ist es, eine parallel bestehende pAVK zu erkennen, da diese relevanten Einfluss auf die Mortalität sowie beinbezogene Endpunkte haben. Auch wenn keine der bekannten diagnostischen, nicht-invasiven, nicht-bildgebenden Möglichkeiten eine absolute Sicherheit zur Diagnosestellung der pAVK bietet, kann der Knöchel-Arm-Index mit unter 0,9 bzw. über 1,3 oder ein Zehendruck-Arm-Index unter 0,7 oder monophasische Flussprofile über den Fußarterien hilfreiche Hinweise auf eine pAVK geben [15, 29]. Im Zweifel sollte eine weitere Bildgebung durchgeführt werden. Eine Revaskularisation sollte bei diabetischem Fußsyndrom mit offenen Wunden frühzeitig durchgeführt werden, auch wenn diese allein keine absolute Sicherheit der Wundabheilung bietet. Hier sind zusätzlich immer Entlastungsstrategien erforderlich. Die Literatur bietet derzeit keine überzeugenden bzw. eindeutigen Ergebnisse darüber, ob die endovaskuläre oder offenen-chirurgische Therapie überlegen ist [30]. Im Falle einer endovaskulären infrapoplitealen Behandlung kann eine direkte Revaskularisation zielführend sein, wobei ebenso die Kollateralversorgung mit betrachtet werden sollte.Die Behandlung des Diabetischen Fußsyndrom stellt nach wie vor eine große interdisziplinäre Herausforderung dar.Die Literaturliste erhalten Sie auf Anfrage via passion_chirurgie@bdc.de.

Anmerkung: Dieser Beitrag ist zusammengefasst worden aus Originalbeiträgen der Fachzeitschrift Gefäßchirurgie, Heft 2/24 mit der freundlichen Genehmigung des Springer Verlags.

Görtz H, Rother U, Eckhard M: Diagnostik und Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit bei Vorliegen eines Diabetischen Fußsyndroms. Passion Chirurgie. 2025 Juli/August; 15(07/08): Artikel 03_04.

Autoren des Artikels

Dr. med. Michael Eckhard

FA Innere Medizin, Endokrinologe/Diabetologe (DDG), Ärztl. Wundexperte (ICW)Sprecher der AG Diabetischer Fuß der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG)Ärztl. Leiter Univ. Diabeteszentrum Mittelhessen am UKGM, GießenChefarzt GZW Diabetesklinik Bad Nauheim kontaktierenWeitere aktuelle Artikel

01.06.2024 Gefäßchirurgie

Varizen: Komplette Beinbehandlung mit der Sklerotherapie

ADVERTORIAL Varizenbehandlung mit großem Potential für die Chirurgie Die Sklerotherapie

01.04.2024 Gefäßchirurgie

Der Fachkräftemangel in der Gefäßchirurgie – eine gemeinsame Aufgabe

Auch in der Gefäßchirurgie wird ein zunehmender Mangel an Fachärzten und Ausbildungsassistenten trotz einer kontinuierlich steigenden Anzahl an Ärzt:innen und Medizinstudierenden in Deutschland beklagt. Durch die bestehenden Lücken ist die Arbeitsbelastung der in der Klinik tätigen Kolleg:innen bei ungebrochenem Anstieg der Patient:innen mit Gefäßerkrankungen als angespannt zu bezeichnen.

01.08.2023 Gefäßchirurgie

Gendermedizin: Individuelle Therapie berücksichtigt auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern

Die Münchener Gefäßchirurgin Dr. Kerstin Schick hat mit ‚Venusvenen‘ einen Ratgeber verfasst, der Frauen mit den Besonderheiten ihres Gefäßsystems vertraut machen soll.

22.02.2022 Herzchirurgie

Spendenlauf für Kinderherztransplantation erzielt über 67.000 Euro

Bei dem im Januar 2021 gestarteten und nun beendeten virtuellen Spendenlauf "Ich lauf um dein Leben" der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie e.V. (DGTHG) und der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie und Angeborene Herzfehler e.V. (DGPK) erzielten mehr als 2.300 Läuferinnen und Läufer eine Spendensumme von 67.295,18 EUR.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.