01.09.2025 Krankenhaus

BDC-Praxistest: Mediziner:in oder Ökonom:in – wer sollte die Führung im Krankenhaus übernehmen?

Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Franz Beckenbauer prägte den deutschen Fußball, wie kaum jemand anderes: Weltklasse-Fußballer, Erfolgs-Trainer und charismatischer Fußball-Funktionär. Man kann also behaupten, dass die Unternehmensführung das zugrundeliegende Geschäft beherrschen muss. So finden sich z. B. bei Chemiekonzernen häufig Naturwissenschaftler, die die Unternehmensführung innehaben.

Und wie ist es in Krankenhäusern? Ökonom oder Mediziner? Dabei lautet die weit verbreitete Meinung, dass Mediziner vor allem das Wohl der Patienten und Ökonomen vor allem die Klinik-Finanzen im Blick haben. Und wer kann es jetzt besser? Oder sollte doch „ein untrennbares Doppel auf den Platz gestellt werden“?

In der Vergangenheit konnte eine Studie von Gesundheitsökonomen der Universität Bayreuth nachweisen, dass Krankenhäuser mit Ökonomen in der Geschäftsführung eine bessere finanzielle Leistung erreichen, hingegen medizinisch ausgebildete Geschäftsführer einen positiven Einfluss auf die Behandlungsqualität haben.

Aber wer sollte es denn jetzt machen? Was sagt die Gesetzgebung? Können wir von anderen Ländern etwas lernen? Der nachfolgende Artikel beleuchtet nach unserer Meinung sehr gut dieses Themenfeld.

Erhellende Lektüre wünschen

|

|

|

Prof. Dr. med. C. J. Krones |

Prof. Dr. med. D. Vallböhmer |

Erfahrungen aus den USA

Die Frage nach der besten bzw. sachgerechtesten obersten Führungsstruktur in Krankenhäusern wird auch international kontrovers diskutiert. 2019 erschien im Journal of Hospital Administration eine bemerkenswerte Originalarbeit von Gupta zu diesem Thema: Physician versus non-physician CEOs: the effect of a leader’s professional background on the quality of hospital management and health care [1].

Der Autor kommt in seiner Untersuchung zu den folgenden Kernaussagen:

- Nur 5 Prozent der amerikanischen Krankenhäuser werden von CEOs mit einem medizinischen Hintergrund geleitet.

- Qualitätsindikatoren wie medizinische Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sowie Patient-Safty-Indices sind in Krankenhäusern unter ärztlicher Leitung besser als in solchen mit CEOs ohne medizinischen Hintergrund.

- Die sechs besten U.S. Krankenhäuser werden von medizinischen CEOs geführt.

Gupta führt den positiven Einfluss ärztlicher CEOs auf medizinische Qualitäts-indikatoren auf zwei Aspekte zurück. Einerseits verfügen ärztliche CEOs über profundere Systemkenntnisse von Krankenhausorganisationen. Andererseits vertreten sie und nichtärztliche CEOs oftmals sehr unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der „Mission“ eines Krankenhauses. Allerdings betrachtet Gupta nur den Effekt der beruflichen Sozialisation auf medizinische Qualitätsindikatoren. Betriebswirtschaftliche Ergebnisse werden nicht einbezogen, was für eine Gesamtbetrachtung jedoch angemessen wäre, zumal gerade die nordamerikanischen Top-Krankenhäuser nicht nur medizinisch, sondern auch ökonomisch äußerst erfolgreich sind. Dabei ist zu beachten, dass die Finanzierungssysteme für Krankenhäuser in Deutschland und den USA nicht unterschiedlicher sein könnten. Insbesondere das hochvolumige Sponsoring in den USA hat einen erheblichen positiven Einfluss auf die betriebswirtschaftliche Bilanz der Krankenhäuser.

Dennoch ist das Argument der unterschiedlichen Systemkenntnisse in Abhängigkeit von der Profession nachvollziehbar. Es stellt sich jedoch die Frage, wie es sich mit der jeweiligen Einstellung von ärztlichen und nichtärztlichen CEOs zur „Mission“ von Krankenhäusern verhält. In diesem Kontext ist ein Statement von Gianrico Farrugia, M.D., Präsident und CEO der Mayo Clinic, Rochester, bemerkenswert: “…our primary value is the needs of the patient come first…” [2]. Diese Äußerung entstammt einem Interview anlässlich der Top-1 Platzierung seiner Klinik im U.S. Klinik-Ranking [3]. Die Mayo Clinic nimmt seit 2018 kontinuierlich einen der führenden Ränge unter den nordamerikanischen Spitzenkliniken ein [4].

Auch wenn es in Deutschland keine vergleichbaren Untersuchungen gibt, erschließt sich zumindest aus der Sicht klinisch tätiger Mediziner:innen geradezu von selbst, dass profunder medizinischer Sachverstand in der obersten Führungsebene eines Krankenhauses zwingend erforderlich ist, und zwar umso mehr, je größer die ökonomischen Implikationen sind. Dabei ist jedoch nicht nur die Positionierung von Mediziner:innen im obersten Leitungsgremium maßgeblich, sondern vor allem auch deren Entscheidungs- und Gestaltungsbefugnisse.

Gesetzliche Regelungen zur Leitungsstruktur in deutschen Krankenhäusern

Wer in Deutschland ein Krankenhaus leitet ist in § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V definiert: Krankenhäuser im Sinne dieses Gesetzbuches sind Einrichtungen, die… fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen… [5]. Was juristisch unter „ständiger ärztlicher Leitung“ zu verstehen ist, führen Becker et al. in ihrem Kommentar zur gesetzlichen Krankenversicherung aus: „…Voraussetzung ist eine auch organisatorische Entscheidungsbefugnis…. dass zunehmend betriebswirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen sind, schließt die ärztliche Gesamtverantwortung nicht aus ….“ [6].

Die Regelung nach § 107 Abs. 2 SGB V ist die einzige bundesweit geltende Vorschrift. Weitere Ausführungen zu den Ausgestaltungen von Leitungsstrukturen eines Krankenhauses ergeben sich aus den jeweiligen Landeskrankenhausgesetzen. In diesen sind die Anforderungen an eine Betriebsleitung festgelegt und in allen Bundesländern nahezu gleich formuliert. Die Betriebsleitung in somatischen Kliniken besteht in der Regel aus einem klassischen Dreier-Gremium: einer leitenden Ärztin/einem leitenden Arzt, einer leitenden Pflegefachperson und einer Leiterin/einem Leiter des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes. Diese sind gleichrangig zu beteiligen. In psychiatrischen/psychotherapeutischen Kliniken kommt noch eine leitende Psychotherapeutin oder ein leitender Psychotherapeut hinzu [7]. Je nach Trägerschaft kann zudem eine übergeordnete Geschäftsführung bzw. ein Vorstand bestehen, für deren Zusammensetzung es jedoch keinerlei Besetzungsvorgaben gibt.

Analysiert man die Aufgabenprofile von Krankenhausvorständen bzw. -geschäftsführungen in Stellenausschreibungen, so lauten diese im Wesentlichen wie folgt: Verantwortung für die strategische Ausrichtung, die wirtschaftliche Betriebsführung, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, die Überwachung des operativen Betriebs sowie die Sicherstellung der Qualität der Versorgung. Dabei werden vorzugsweise Personen mit einer primär betriebswirtschaftlichen Qualifikation gesucht. Erfolgt die Besetzung mit jemandem ohne medizinischen Hintergrund, wird z. B. die Verantwortung für die Sicherstellung der Qualität der Versorgung an die ärztliche Direktion delegiert. Diese ist aber als Mitglied der Betriebsleitung auf der zweiten Führungsebene angesiedelt und erhält somit, im Gegensatz zu der auf der obersten Ebene angesiedelten nichtmedizinischen Leitung, eine formal „nachrangige“ Rolle und damit einhergehend weniger Entscheidungs- und Gestaltungsbefugnisse.

Leitungsstrukturen in Krankenhäusern

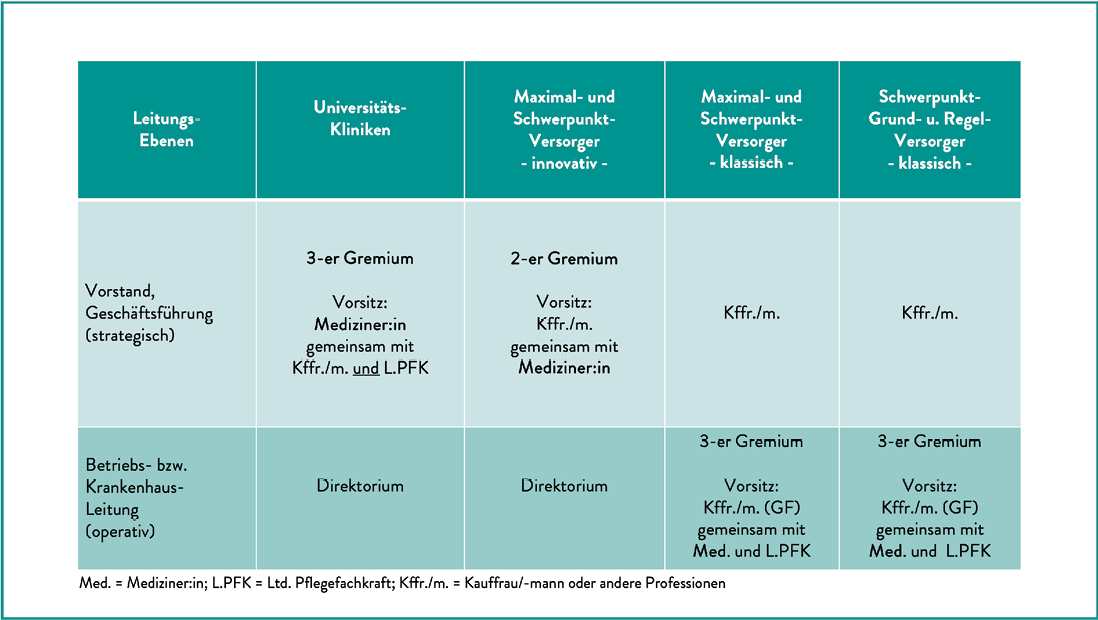

Die Abbildung zeigt die grundlegenden Führungsstrukturen in Krankenhäusern der verschiedenen Versorgungskategorien.

In Universitätskliniken wird der Vorsitz des Vorstands und damit die oberste Leitung mit Mediziner:innen besetzt. Nichtuniversitäre Maximalversorger und große Schwerpunktkliniken strukturieren ihre Geschäftsführungen zunehmend mit einer Doppelspitze aus Ökonom:innen und Mediziner:innen. In der Regel übernehmen die Ökonom:innen dabei auch den Vorsitz.

Die klassische Führungsstruktur in den meisten Krankenhäusern ist jedoch eine Geschäftsführung mit alleiniger, vorzugsweise kaufmännischer Leitung und einer nachgeordneten Betriebsleitung, die aus der Geschäftsführung mit Vorsitz sowie der ärztlichen und der pflegerischen Direktion besteht.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Mediziner:innen in unseren Krankenhäusern ganz überwiegend nur auf der zweiten Leistungsebene in die Führungsstruktur eingebunden sind, obwohl sie laut Gesetz als ständige ärztliche Leitung auch die Gesamtverantwortung für das Krankenhaus tragen [6].

Dieses Ungleichgewicht zwischen ärztlicher Verantwortung einerseits und Entscheidungs- sowie Gestaltungsbefugnis andererseits lässt sich strukturell nur dadurch beheben, dass Mediziner:innen mindestens gleichberechtigt im Vorstand bzw. in der Geschäftsführung vertreten sind.

Auch die neueste Rechtsprechung ändert an dieser Bewertung nichts: Im Zuge der Krankenhausreform vom 05. Dezember 2024 wurde § 107 Abs. 2 SGB V wie folgt ergänzt: „Krankenhäuser im Sinne dieses Gesetzbuchs sind Einrichtungen, die …..fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung, pflegefachlich unter ständiger pflegefachlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem – entsprechende diagnostische, pflegefachliche und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten.“

Diese, dem Stellenwert der akademisierten Pflege durchaus angemessenen Ergänzungen bedeuten eine strukturelle Aufwertung dieser Berufsgruppe innerhalb der Betriebsleitung. Da der primäre Auftrag eines Krankenhauses jedoch unverändert ein originär medizinischer und kein pflegerischer ist, bleibt das zeitgemäße und sachgerechte Führungsmodell jenes, in dem die oberste Führungsposition in den Händen von Mediziner:innen liegt.

Abb. 1: Führungsrollen in Krankenhäusern nach Versorgungsstufen

Machen es andere besser?

In der Soziologie werden drei klassische Professionen unterschieden: die Jurisdiktion, die Theologie sowie die Medizin [8]. Auch wenn die moderne Professionssoziologie das Konzept der Professionalisierung inzwischen weit über diese drei Fachgebiete hinaus entwickelt hat, haben Organisationen der Jurisdiktion und der Theologie bis heute ein strukturelles Charakteristikum gemeinsam: die fachgleiche Besetzung der Spitzenpositionen in ihren jeweiligen Einrichtungen. In keiner Organisation der Judikative käme man auf die Idee, die oberste Leitungsposition in der Organisationshierarchie fachfremd zu besetzen (aktuelles Beispiel: das Bundesjustizministerium), das gleiche gilt für kirchlichen Einrichtungen. Im deutschen Gesundheitssystem (aktuelles Beispiel: das Bundesgesundheitsministerium) und insbesondere in unseren Krankenhäusern übernehmen jedoch, bis auf wenige Ausnahmen (Universitätskliniken), regelhaft fachfremde Professionen die Endverantwortung.

Das Konzept der fachgleichen Besetzung der obersten Leitungspositionen in Einrichtungen der Judikative sowie in theologischen Organisationen hat sich offenbar bewährt. Warum sollte diese Erkenntnis nicht auch auf Einrichtungen des Gesundheitswesens und insbesondere auf Krankenhäuser übertragen werden?

Ein Handlungsbedarf besteht allemal, zumal die maßgeblichen Bilanzen der letzten beiden Jahrzehnte im deutschen Gesundheitswesen eher bescheiden ausfallen: wir haben das drittteuerste Gesundheitssystem aller OECD-Staaten [9], laut statistischem Bundesamt das teuerste in Europa [10], sind bei der Ergebnis-Qualität häufig nur Mittelmaß [9] oder sogar noch schlechter [11] und unsere durchökonomisierten Krankenhäuser sind dabei definitiv ein Teil des Problems.

Fazit

Es wird höchste Zeit, dass Krankenhäuser wieder mehr aus medizinischer Sicht betrachtet und geleitet werden. Gerade die „Qualität der Versorgung“ ist zwingend eine Führungsaufgabe erster Ordnung und nicht auf die zweite Organisationsebene delegierbar. Daher müssen Mediziner:innen in die strukturell-organisatorische Endverantwortung unsere Krankenhäuser, so wie es der gesetzliche Auftrag auch vorsieht: Mediziner:innen leiten das Krankenhaus! Nur so können sie die „Mission“ einer bestmöglichen medizinischen Versorgungsqualität realisieren oder wie es Gianrico Farrugia, Gastroenterologe, Präsident und CEO der Mayo Clinic so trefflich formulierte: „The needs of the patient come first!“

Dr. med. Christian Peters

Facharzt für Anästhesie/Intensivmedizin

Facharzt für Transfusionsmedizin

Master of Science in Hospital Administration, M.Sc.

Geschäftsführer Delme-Klinikum Delmenhorst GmbH

Gesundheitspolitik

Peters C: BDC-Praxistest: Mediziner:in oder Ökonom:in – wer sollte die Führung im Krankenhaus übernehmen? Passion Chirurgie. 2025 September; 15(09/III): Artikel 05_01.

Mehr lesen Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Politik.

Weitere aktuelle Artikel

01.09.2024 Arbeitszeit

BDC-Praxistest: Geteilte Chefarztrolle – wie kann es funktionieren?

Wie oder warum sind Sie Chefärztin geworden? Pape-Köhler (PK) Am Ende meines Studiums bekam ich jedes Mal, wenn ich sagte, für welches Fachgebiet mein Herz schlägt, die Antwort: als Frau in der Chirurgie - hast du dir das wirklich überlegt.

01.08.2024 Krankenhaus

BDC-Praxistest: Leistungsgruppe futsch – Aus die Maus?

Weg von einer Bettenplanung und hin zu einer Leistungsgruppensystematik. So war zumindest einer der zentralen Gedanken im Rahmen der Krankenhausreform. Durch die Leistungsgruppen sollte der regionale Versorgungsbedarf der Bevölkerung sowie die landeseinheitlichen Qualitätskriterien sorgfältig und angemessen berücksichtigt werden. Doch was nun? Ist die Leistungsgruppenzusage futsch?

01.04.2024 Fachübergreifend

BDC-Praxistest: SEDIWORK, eine cloudbasierte Software für die ärztliche Rotationsplanung

Die moderne Gesundheitsbranche befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Wandel, der nicht nur medizinische Fortschritte, sondern auch innovative digitale Technologien umfasst. Ein Bereich, der bisher oft manuell und zeitaufwändig organisiert wurde, betrifft die Rotationsplanung für Ärzte in Kliniken.

01.10.2023 Krankenhaus

Berufspolitik Aktuell: Ersteinschätzungsrichtlinie des G-BA für Notfallpatienten vom BMG beanstandet

Das Bundeskabinett hat das Krankenhaustransparenzgesetz beschlossen. Es muss aber noch vom Parlament verabschiedet werden und angesichts des Widerstands vor allem aus den Ländern ist mit zahlreichen Änderungen zu rechnen.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.