01.08.2023 Panorama

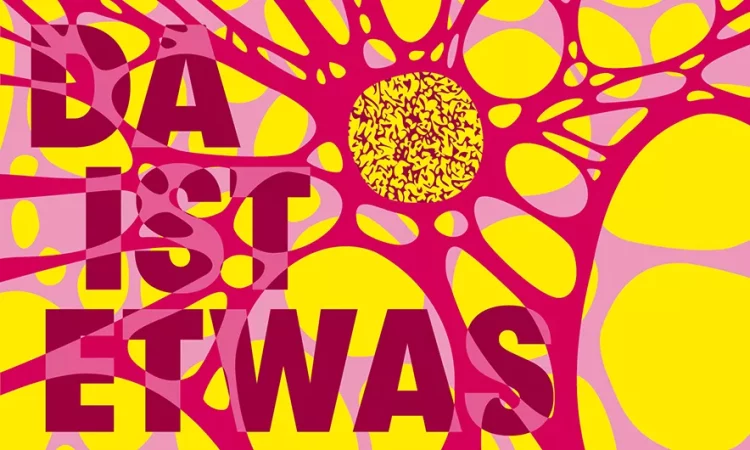

Was hat Krebs mit Gefühlen zu tun?

„Da ist etwas.“ Dieser Satz fällt so oder so ähnlich jedes Jahr etwa 500.000 Mal in Deutschland. Es ist nicht leicht, diesen Satz zu sagen. Schock, Angst, Sorge, tausend Gedanken und ein Gefühl des Kontrollverlustes sind oft die Reaktion des Gegenübers. Ohne dass das Wort überhaupt gefallen ist, wird fast jeder bereits jetzt wissen, worum es hier geht: Krebs. So groß die medizinischen Fortschritte in der Therapie auch sind und in der Zukunft noch sein werden, diese Krankheit mobilisiert eine Vielzahl herausfordernder Gefühle.

Diesen Faden nimmt die Ausstellung auf und leuchtet die Hintergründe und komplexen Zusammenhänge des Verhältnisses von Krebs und Emotionen aus. Die gegenwärtige Dimension steht im zweiten Teil der Ausstellung im Zentrum. Hier geben an Krebs erkrankte Menschen und deren Angehörige, Pflegende und Psychoonkologen ebenso wie namhafte Onkologen darüber Auskunft, was für sie die Heilung von Krebs bedeutet und was es heißt, mit Krebs zu leben oder an Krebs zu sterben.

Die Gegenwart trägt das „Gepäck“ der Vergangenheit mit sich. Darum beleuchtet die Ausstellung auch die Krebsgeschichte im 20. Jahrhundert. Hier ging es immer wieder um Grenzen und Grenzüberschreitungen – Grenzen des Lebens, Grenzen der Medizin, Grenzen der Leidensfähigkeit, Grenzen des Sagbaren, aber auch um vermeintliche oder tatsächliche Grenzen von Ressourcen. Ausgrenzungen, Tabuisierungen, Stigmatisierungen und moralische Schuldzuweisungen waren die Folge. Gefühle treten hier kaum jemals allein auf. Sie verweisen aufeinander, sind eingewoben in komplexe Netze aus moralischen Bewertungen, wissenschaftlichen Annahmen und politischen wie wirtschaftlichen Interessen.

Dazu ein Beispiel: Bis vor etwa vierzig Jahren war die Krebskrankheit weitgehend tabuisiert. Das Schweigen über die Krankheit und die mit ihr verbundenen Gefühle prägte die Beziehung zwischen Ärzt:innen und Patient:innen und stellte oft eine enorme Belastung dar. Dieses Schweigen zog Kreise und veränderte Beziehungen und Gefühle der Patient:innen, ihrer Angehörigen und Freund:innen. Diese Tabuisierung wurde seit den 1960er Jahren zunehmend aus einer psychotherapeutisch geprägten Perspektive kritisiert, vor allem mit Verweis auf ihre fatalen Gefühlswirkungen.

Wenn man weiter in der Geschichte zurückschreitet, stellt man fest, dass es bereits in den 1930er Jahren eine deutliche Kritik daran gab, die Diagnose nicht mitzuteilen. Dahinter standen aber völlig andere Annahmen über Gefühle und über die Bedeutung von Krankheit. Angst wurde im Nationalsozialismus entdramatisiert und zugleich zur Bewährungsprobe erklärt. Etwas vereinfacht ausgedrückt: Jeder Mensch erlebt Angst, weil er sich gefährlichen Situationen aussetzt. Die Gefahr darf nicht verschleiert, Angst muss überwunden werden, wenn sie nicht zur Feigheit werden soll. Das – so die nationalsozialistische Ideologie – ist die notwendige Bewährungsprobe für den „tapferen“, den „deutschen“ Menschen. Das sollte für Soldaten ebenso wie für todkranke Menschen gelten.

Mit dieser Umdeutung der Angst einher ging die Abwertung, die Ausgrenzung, die Ermordung von unheilbar erkrankten Menschen. In diesem Kontext erhoben Psycholog:innen, Seelsorger:innen und Mediziner:innen die Forderung, an Krebs erkrankte Menschen nicht länger zu schonen, sondern ihnen die Diagnose offen mitzuteilen. Auch das Reichsgericht bestätigte in den 1940er Jahren diese Auffassung mit dem Verweis darauf, dass die Gefühlswirkungen so dramatisch nicht seien. Die gleiche Entscheidung – offene Diagnosemitteilung – aber eine völlig andere Begründung, die sehr viel mit Vorstellungen über und moralischen Bewertungen von Gefühlen, Krankheit und Leben zu tun hat.

Diesen Zusammenhängen widmet sich der erste Teil der Ausstellung in insgesamt sechs Modulen, die kulturhistorische Exponate, wissenschaftliche Präparate und interaktive Medienstationen präsentieren. Der Rundgang durch die Ausstellung führt Besucherinnen und Besucher auf einen Weg, wie ihn viele Patientinnen und Patienten durchschreiten: Von den Aufklärungskampagnen über das Diagnosegespräch und den „Übergang“ in die Klinik bis zu den drei im 20. Jahrhundert dominierenden Therapien: Operation, Bestrahlung und zuletzt Chemotherapie. Etwas außer dieser Reihe informiert eines der Module darüber, wie das immer noch in vielen Köpfen verbreitete, medizinisch als überholt geltende Modell der Krebspersönlichkeit historisch entstanden ist.

Die Ausstellung möchte Besucherinnen und Besucher anregen, über ihre eigenen Gefühle angesichts der Krebskrankheit nachzudenken und sie im Resonanzraum der Geschichte kritisch zu reflektieren. Zugleich führt die Ausstellung konkret vor Augen, welche weitreichenden Wirkungen Gefühle auf gesellschaftliche, (gesundheits-)politische ebenso wie medizinische Entscheidungen und Umgangsweisen nehmen konnten und können.

Die Ausstellung wird von der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen Krebsstiftung gefördert. Parallel zur physischen Ausstellung gibt es eine virtuelle Ausstellung (auf Deutsch und auf Englisch) sowie ab September 2023 eine begleitende Ringvorlesung.

| Ort: Berliner Medizinhistorisches Museum, Virchowweg 17, 10117 Berlin

Dauer: Bis einschließlich 28. Januar 2023, Di, Do, Fr und So jeweils 10-17 Uhr; Mi und Sa 10-19 Uhr Weitere Informationen: https://bmm-charite.de/ausstellungen/da-ist-etwas Link zur virtuellen Ausstellung: https://krebs-und-emotionen.de/ Programm der Ringvorlesung: https://bmm-charite.de/ausstellungen#veranstaltungen Idee und Beratung: Bettina Hitzer (Magdeburg) und Thomas Schnalke (Berlin), Ausstellungskonzept: Anne Schmidt (Jena/Berlin) |

Weitere aktuelle Artikel

01.03.2021 Schaufenster

Schaufenster März 2021

Erstmals fand vom 10. - 12.02.2021 ein BDC-Facharztseminar digital statt – mit großem Erfolg. Das Facharztseminar Gefäßchirurgie wurde unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Greiner durchgeführt. Die mehr als 50 Teilnehmenden konnten sich mit dem Seminar auf ihre Tätigkeit als GefäßchirurgInnen vorbereiten.

01.03.2021 INTERN DGCH

Einladung zum DCK 2021

Hiermit möchte ich und mein Organisationsteam Sie im Namen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und gemeinsam mit den Fachgesellschaften, die im Rahmen des DCK ihre Jahrestagungen oder Frühjahrstagungen ausrichten, herzlich zum 138. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie im Jahr 2021 nach Mainz einladen.

01.03.2021 INTERN DGCH

Kommentar des Generalsekretärs

Herzlich willkommen im Jahr 2021: Es erwartet uns sicherlich ein besonderes Jahr mit erheblichen politischen Zäsuren und hoffentlich nachhaltigen Veränderungen. Das Vereinigte Königreich hat sich bereits aus der Europäischen Union verabschiedet und ein „Twitter-süchtiger“ Präsident in den USA musste schließlich nach vergeblichem Kampf mit unhaltbaren Argumenten seine Wahlniederlage eingestehen. Ob es dadurch aber zu relevanten atmosphärischen Verbesserungen in der politischen Landschaft kommen wird, bleibt abzuwarten, ebenso wie das von den Ökonomen teilweise erwartete wirtschaftliche Wachstum.

01.03.2021 Panorama

Nonsensus in der Behandlung proximaler Humerusfrakturen?

Proximale Humerusfrakturen (PHF) sind häufig und machen etwa 6 Prozent aller Frakturen des Erwachsenen aus. Schätzungsweise 70 Prozent dieser Frakturen treten nach dem 60. Lebensjahr auf mit einer Inzidenzspitze jenseits des 80. Lebensjahres [1]. Obwohl die proximale Humerusfraktur zu den häufigsten Frakturen mit steigender Inzidenz gehört, erlaubt die aktuelle Datenlage keine Empfehlung eines standardisierten, evidenzbasierten Behandlungsschemas.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.