01.02.2025 Aus-, Weiter- & Fortbildung

Verbundweiterbildung – ein Erfahrungsbericht

Stellen Sie sich folgendes Gespräch vor:

Oberarzt: „Kannst Du bitte der Assistentin noch bei dem Lichtenstein helfen?“ Facharzt: „Nein, das habe ich selbst noch nicht oft genug gemacht. Ich möchte den Eingriff nochmal einmal assistiert bekommen“. Oberarzt: „Aber Du bist doch Facharzt!“ Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das lesen? Wahrscheinlich sind Sie ähnlich fassungslos, wie der Oberarzt? Vielleicht denken Sie auch: „Früher hätte es das nicht gegeben!“

Beides ist nachvollziehbar. Trotzdem war dies, hier sinngemäß wiedergegeben, ein echtes Gespräch. Zugegeben, mit der neuen Weiterbildungsordnung sollte es ein solches Gespräch nicht mehr geben. Das ist auch richtig so. Dennoch gibt es für die Weiterbildung in der Chirurgie große Herausforderungen, auch die Hernienchirurgie ist hier keine Ausnahme.

Wo drückt der Schuh der bei der (hernien-)chirurgischen Weiterbildung?

Versuchen wir uns der Herausforderung einmal systematisch zu nähern. Zunächst bietet es sich an, zwischen internen und externen Faktoren zu unterscheiden. Ein weiteres Merkmal dieser Faktoren ist, ob sie einer Änderung zugänglich sind. Falls ja, stellt sich als nächstes die Frage, wer (oder was) diese Veränderung(en) herbeiführen kann.

Externe Faktoren

Die erste Herausforderung ist ein „alter Hut“ und heißt demographischer Wandel. Eine Studie von PWC aus 2010 prognostizierte für das Jahr 2030 eine erschreckende Quote von 20 % unbesetzter chirurgischer Stellen. Wir sehen dem demographischen Wandel schon lange entgegen und doch wurde zu wenig unternommen. Die Autoren betrachten dies jedoch als grundsätzlich veränderbar, wenngleich eher politisch z. B. durch Anwerben ärztlichen Personals aus dem Ausland. Die zweite Herausforderung ist eine Schicksalshafte (wenngleich durch die unserem Wirtschaftssystem zugehörige Globalisierung begünstigte): die CoViD-19 Pandemie. Sie führte zu einem Wegfall von Ausbildungseingriffen durch massive Einschränkungen der elektiven Chirurgie und sorgte auch für einen nachhaltigen Ausfall von Krankenhauspersonal. Dies wirkt sich wie ein Brandbeschleuniger auf die bereits erschwerte Weiterbildung aus: Es besteht ein zunehmender Kostendruck im System, welcher notwendigerweise auch in einem Zeitmangel mündet: Saalzeit ist schließlich teuer, aber. Ausbildungseingriffe dauern unweigerlich länger als routiniert-fachärztlich durchgeführte Operationen.

Am Übergang zwischen externen und internen Faktoren ist die gesundheitspolitische Steuerung zu sehen. So führt die notwendige Ökonomisierung des Gesundheitswesens zu politischen Reformen, wie z. B. der Einführung der Hybrid- DRGs. Die hieraus resultierende vermehrte Ambulantisierung und Änderung der Vergütung stellt die Aus- und Weiterbildung ebenfalls vor große Aufgaben. Fakt ist weiterhin, dass für Weiterbildung, auch in der aktuellen Krankenhausreform, keine gesonderten Vergütungen ausgewiesen werden. Ermutigend ist aber, dass die neuen Weiterbildungsordnungen und Initiativen junger Arbeitsgemeinschaften und Fachgesellschaften die Problematik zu adressieren suchen.

Interne Faktoren

Medizinischer Fortschritt sorgt unweigerlich für einen steigenden Grad an Komplexität ärztlichen Handels und damit der Ausbildung von Ärztinnen. Die notwendige Individualisierung der Medizin macht im Zeitalter der „tailored approaches“ die Möglichkeit einfach zu erlernender operativer Standardeingriffe („one fit‘s all“) unrealistisch. Dies ist für die offene Chirurgie zutreffend, wird aber durch die laparo-/endoskopische und robotische Chirurgie noch potenziert. Zum einen gilt es (möglichst) diese oft komplexeren Eingriffe in die Ausbildung aufzunehmen, zum anderen führt die Einführung der Robotik gleichzeitig zum Wegfall laparo- endoskopischer Ausbildungseingriffe. Ansprüche, Wünsche und Vorstellungen der jüngeren Generation(en) machen der Wettbewerbsfähigkeit der Chirurgie im umkämpften Nachwuchsmarkt Schwierigkeiten. Es steht fest, dass die Wünsche dieser Generation an z.B. flexiblere Arbeitszeitmodelle den Arbeitsmarkt in Zeiten der zunehmenden Knappheit diktieren werden.

Die Probleme sind erdrückend und umso wichtiger ist es sich die eigenen Möglichkeiten bewusst zu machen und aus Ihnen Konzepte zu entwickeln.

Idee einer Verbundweiterbildung: Hernienrotation wird geboren

Eine Idee hierzu hatten Ralph Lorenz und Katharina Beyer, wie bereits berichtet, bei einem gemeinsamen Vorsitz im Rahmen des Kongresses „Viszeralmedizin“. Sie haben diese Idee verfolgt und im Sommer 2021 einen Kooperationsvertrag zwischen dem Campus Benjamin Franklin, der Praxis 3+– Chirurgen von Ralph Lorenz und der Havelklinik, an welcher die operativen Eingriffe aus der Praxis erfolgen, abgeschlossen. Die „Hernienrotation“ lief noch im selben Jahr an.

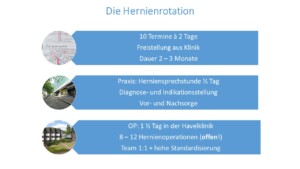

Zunächst richtete sich die Rotation an Weiterbildungsassitent:innen der Klinik. Im Verlauf nahmen auch zunehmend Kolleg:innen mit abgeschlossener Facharztweiterbildung im Sinne eines „Train the trainer“-Konzeptes teil. Die Rotation erfolgte an je zwei Tagen über insgesamt zehn Wochen. An diesen 20 Terminen wurden die Teilnehmenden aus dem Klinikbetrieb freigestellt. Der erste der beiden Tage begann mit der Hernien-Sprechstunde in der Praxis. Die zweite Hälfte des Tages fand dann, ebenso wie der zweite Tag, im OP in der Havelklinik statt. So konnten in jeder Woche 8 bis 12 offene Hernieneingriffe unterrichtet werden. Dies erfolgte gemeinsam mit Ralph Lorenz und mithilfe seines strukturierten Stufenkonzeptes. Die Mentees sahen zunächst als Assistent:innen die Demo der OP, wurden dann über Erläuterungen des Mentors zum Eingriff bis zur eigenen Durchführung der Operation, mit selbstständiger Erklärung der OP-Schritte geführt. Der Ablauf der Rotation ist in Abbildung 1 dargestellt.

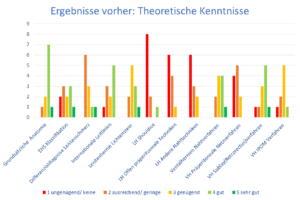

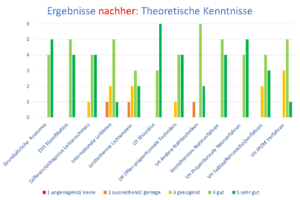

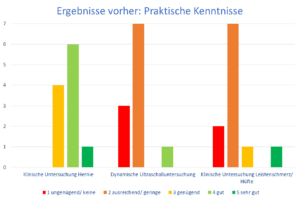

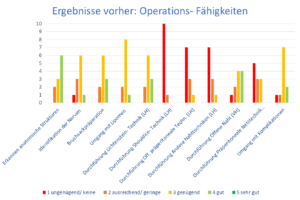

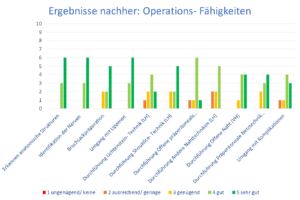

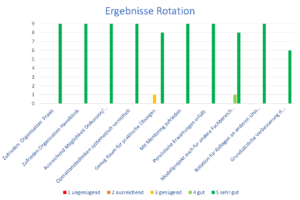

Das Ausbildungskonzept wurde begleitend hinsichtlich Planung und Durchführung mithilfe einer fünfstufigen Likert-Skala evaluiert. Es fand auch ein Selbst-Assessment der theoretischen Kenntnisse, praktischen Fähigkeiten und Operationsfähigkeiten statt (ebenfalls fünfstufige Likert-Skala).

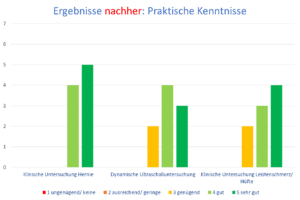

Bisher wurde die Rotation von fünf Ärztinnen und sechs Ärzten absolviert, wobei sich hiervon sieben noch in der Weiterbildung befanden und vier bereits Fachärzt:innen waren. Allen gemeinsam war, dass sie ihre gesamte chirurgische Ausbildung am Campus Benjamin Franklin der Charité absolviert haben. Hier werden Leistenhernien standardmäßig mittels TEP, kleine ventrale Hernien mittels Naht und größere ventrale Hernien sowie Inzisionalhernien im Regelfall mittels Retrorectus (Sublay) Technik versorgt. Von allen elf Teilnehmenden liegen bis dato das Assessment zu Beginn der Rotation, von neun Teilnehmenden auch die abschließende Selbsteinschätzung und Bewertung der Rotation selbst vor. Wenig überraschend zeigt sich hier ein Mangel vor allem bezüglich der Verfahren, die in der „Heimatklinik“ nicht oder nur selten durchgeführt werden. Hier sind vor allem primäre Nahtverfahren der Leistenhernien und offene präperitoneale Verfahren bei Versorgung von Leisten- und ventraler Hernien zu nennen. Die strukturierte Weiterbildung half den Teilnehmenden nicht nur beim Kenntnisgewinn in den o. g. und von Ralph Lorenz (auch im Rahmen der Rotation) durchgeführten Verfahren, sondern durchweg im Verständnis von Hernien und ihrer Therapie. An einem praktischen Beispiel erläutert heißt dies, dass die Absolvierenden der Rotation im Nachgang z. B. auch für die endoskopischen Leistenhernienchirurgie Fortschritte erlebt haben. Dies kann sicher auf das ergänzende plastische Verständnis des Präperitonealraumes durch den Zugang auch von ventral zurückführen. Die Ergebnisse im Vorher-Nachher-Vergleich sind in den Abbildungen 2 bis 5 dargestellt.

Abb. 4a: Selbsteinschätzung Operationsfähigkeiten vor (n = 11) Rotation

Die Ergebnisse der Evaluation weisen das Projekt als vollen Erfolg aus. Natürlich gibt es außer der sehr kleinen Fallzahl Limitationen, die bei der Interpretation zu beachten sind. So besteht die Gefahr eines Antwortbias, da die Evaluationen unverblindet per Mail an Ralph Lorenz gesandt wurden. Zudem sind die Selbsteinschätzungen subjektiv. Die Frage, ob die Operationsfähigkeiten der Mentees nachhaltig verbessert wurden, kann anhand der hier aufgebotenen Daten nicht beantworten. werden Dennoch kann ich als Teilnehmender persönlich versichern, dass die hinzugewonnenen Fähigkeiten und Kenntnisse schon mehreren meiner nachfolgenden Patienten zugutegekommen sind (auch wenn hier keine langes Follow- Up vorliegt).

Zusammenfassend sind alle Teilnehmenden, Autoren des Artikels eingeschlossen, überzeugt davon, dass mit dem hier vorgestellten Projekt ein positiver Impuls für die hernienchirurgische Weiterbildung aufgezeigt werden konnte. Der Blick über den Tellerrand der eigenen chirurgischen Schule ist wichtig und es erscheint in einer Welt mit komplexeren und individuelleren chirurgischen Lösungen notwendig, ein breites Wissen von Expert:innen zu tradieren. Die Chirurgie muss innovative Konzepte nutzen, um für und um den Nachwuchs von morgen zu kämpfen. Eines ist hier dargestellt und es bleibt zu hoffen, dass es Nachahmende und Weiterentwickelnde findet. Der Name dieser Zeitschrift gibt uns den Hinweis, wie es funktionieren kann, genauso wie bereits der große Nelson Mandela es tat:

Everyone can rise above their circumstances and achieve success if they are dedicated to and passionate about what they do.

Wir müssen in diesen Zeiten wahrlich über unsere Umstände hinauswachsen, aber mit Engagement und Passion kann es gelingen.

Literatur

[1] Ostwald D, Erhard T, Bruntsch F, Schmidt H, Friedl C. „Fachkräftemangel – Stationärer und ambulanter Bereich bis zum Jahr 2030“, Herausgegeben von PricewaterhouseCoopers AG, 2010

[2] Lorenz R, Beyer K. „Wir denken chirurgische Weiterbildung neu“- Neue Kooperationsform zur hernienchirurgischen Weiterbildung. Passion Chirurgie. 2022 Mai; 12(05): Artikel 03_01.

Sehn M, Lorenz R, Beyer K: Verbundweiterbildung – ein Erfahrungsbericht. Passion Chirurgie. 2025 Januar/Februar; 15(01/02): Artikel 03_01.

Autor:innen des Artikels

Weitere aktuelle Artikel

03.07.2022 Aus-, Weiter- & Fortbildung

CME-Artikel: Lipödem: Diagnostik, Therapie und Kostenübernahmen

Bis vor einigen Jahren war das Lipödem noch ein eher unbekanntes Erkrankungsbild. Dann rückte diese Erkrankung in den wissenschaftlichen aber vor allem in den medialen Fokus, insbesondere in den Sozialen Medien. Dadurch wurden nicht nur Medizinerinnen und Mediziner auf das Lipödem aufmerksam, sondern auch viele vermeintlich Betroffene.

17.06.2022 Wissen

Leopoldina will ärztliche Wissenschaftskompetenz stärken

In einem kürzlich veröffentlichten Diskussionspapier macht die Leopoldina - nationale Akademie der Wissenschaften in Halle - Vorschläge, wie die wissenschaftliche Kompetenz von Ärztinnen und Ärzten während der gesamten Berufstätigkeit sichergestellt werden kann.

01.06.2022 Pressemitteilungen

Chirurgischer Podcast SURGEON TALK startet

Medizinisches Fachwissen, wissenschaftliche Diskussionen, berufspolitische Stellungnahmen – und alles bezogen auf aktuelle Entwicklungen in der Chirurgie: Heute startet die Podcastreihe „Surgeon Talk“ (www.surgeontalk.de), ein neues Format der Deutschen Akademie für Chirurgische Fort- und Weiterbildung des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgen (BDC).

27.05.2022 Medizinstudium

Medizinstudium: Ärzteparlament will Lehre und Rahmen verbessern

Auf dem 126. Deutschen Ärztetag in Bremen haben sich die Delegierten auch für Verbesserungen bei der Lehre und den Rahmenbedingungen im Medizinstudium stark gemacht.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.