01.10.2015 Safety Clip

Safety Clip: Ergebnisse aus dem High 5s-Projekt

Implementierung von OP-Checklisten und einer Handlungsempfehlung zur Vermeidung von Eingriffsverwechslungen

Mit der Verwendung von OP-Checklisten lässt sich sicherstellen, dass in der perioperativen Patientenversorgung kein wichtiger Prozessschritt ausgelassen bzw. vergessen wird, sodass Eingriffs- oder Patientenverwechslungen vermieden werden können. Die regelhafte und korrekte Anwendung erfordert eine sehr gute Abstimmung von OP-Checkliste und den einzelnen Prozessschritten sowie die Akzeptanz der Anwender. Daher stellt die Implementierung von OP-Checklisten viele Krankenhäuser vor große organisatorische und auch kulturelle Herausforderungen.

Im Rahmen des High 5s-Projekts der World Health Organization (WHO) haben 16 deutsche Krankenhäuser eine Handlungsempfehlung zur Vermeidung von Eingriffsverwechslungen unter Verwendung von OP-Checklisten implementiert und deren Machbarkeit erprobt. Nachstehend werden Erfahrungen und Ergebnisse aus dem vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten Projekt erläutert.

Das internationale WHO-Projekt „Action on Patient Safety: High 5s“

Die Bezeichnung „High 5s“ leitet sich von der ursprünglichen Idee ab, fünf Patientensicherheitsprobleme in fünf Ländern über fünf Jahre hinweg zu reduzieren. Im Verlauf des Projekts richtete sich der Fokus auf zwei der fünf Probleme, für die standardisierte Handlungsempfehlungen (Standard Operating Protocols = SOP) sowie begleitende Evaluationskonzepte entwickelt und erprobt wurden. Die beiden SOP sind „Vermeidung von Eingriffsverwechslungen“ und „Sicherstellung der richtigen Medikation bei Übergängen im Behandlungsprozess (Medication Reconciliation)“.

Das Projekt wurde von der WHO initiiert. Seit acht Jahren (2007-2015) arbeiten acht Länder in einer multinationalen Lerngemeinschaft zusammen: Australien, Frankreich, Kanada, Niederlande, Singapur, Trinidad & Tobago, die USA und Deutschland. Die Joint Commission International in den USA koordiniert als WHO Collaborating Centre for Patient Safety die weltweite Zusammenarbeit bis zum Ende der internationalen Laufzeit in 2015. Die bisherigen Projektergebnisse stehen in englischer Sprache auf der Internetseite der WHO zur Verfügung [1].

In Deutschland wird das Projekt vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gefördert. Koordiniert wird die Projektumsetzung hierzulande durch die Zusammenarbeit des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin (ÄZQ) und des Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS), welches das Institut für Patientensicherheit der Universität Bonn (IfPS) mit der operativen Umsetzung beauftragt hat.

Handlungsempfehlung: Vermeidung von Eingriffsverwechslungen

Um die Sicherheit bei Operationen zu erhöhen, sind Schwachstellen des perioperativen Versorgungsprozesses zu identifizieren und Sicherheitsbarrieren zu integrieren. OP-Checklisten dienen dabei als Instrument zur Strukturierung und Dokumentation des Prozesses. Bei korrekter Anwendung tragen sie zu einer verbesserten Kommunikation im Versorgungsteam bei [2].

Aber Vorsicht: Allein das Abhaken der OP-Checkliste erhöht noch nicht die Patientensicherheit (siehe Fallbeispiel Abb. 1). Essentiell sind vielmehr die hinter den Abfragen stehenden Handlungen sowie die Kommunikation, sowohl mit dem Patienten als auch innerhalb des Teams [3–5]. Die Einführung von OP-Checklisten setzt deshalb eine intensive Auseinandersetzung mit dem Versorgungsprozess und definierte, standardisierte Vorgehensweisen voraus. Grundlage für die Prozessgestaltung ist somit eine Handlungsempfehlung, auch Standard Operating Protocol (SOP) genannt.

Fallbeispiel, Quelle: www.CIRSmedical.de, Fall-Nr. 31791

In den Jahren 2010 bis Ende 2013 wurde im Rahmen des internationalen Projekts „Action on Patient Safety: High 5s“ die SOP „Vermeidung von Eingriffsverwechslungen“ in 16 deutschen Krankenhäusern eingeführt und erprobt [6–8]. Die High 5s-SOP fokussiert auf das Risiko der Eingriffsverwechslung. Durch die Standardisierung von drei sich ergänzenden Prozessschritten (siehe Abbildung 2) soll sichergestellt werden, dass der richtige Eingriff am richtigen Eingriffsort beim richtigen Patienten durchgeführt wird.

Fallbeispiel

„Nach Abarbeitung der Sicherheitscheckliste (Patient hatte zuvor rechte Seite bestätigt und die rechte Seite war markiert), wird beim Team-Time-Out ebenfalls von allen Beteiligten die rechte Seite bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits die linke Seite abgewaschen und abgedeckt, so dass nach dem Team-Time-Out ‚unbemerkt‘ die linke Seite operiert wird.“ (Auszug aus Originaltext)

Die einzelnen Prozessschritte werden in all ihren Bestandteilen anhand der OP-Checkliste von den am Versorgungsprozess Beteiligten vorgenommen und dokumentiert. Die projektdurchführenden Personen haben sich intensiv mit den Prozessen beschäftigt, Vorgehensweisen und Verantwortlichkeiten neu geordnet, Informationswege festgelegt und die Dokumentation angepasst.

Abb. 2: Standardisierte Prozessschritte zur Vermeidung von Eingriffsverwechslungen; Quelle: Grafiken aus dem High 5s-Projekt; mit Förderung und Beteiligung von AHRQ, WHO, Lead Technical Agencies und The Joint Commission

OP-Checklisten aus dem High 5s-Projekt

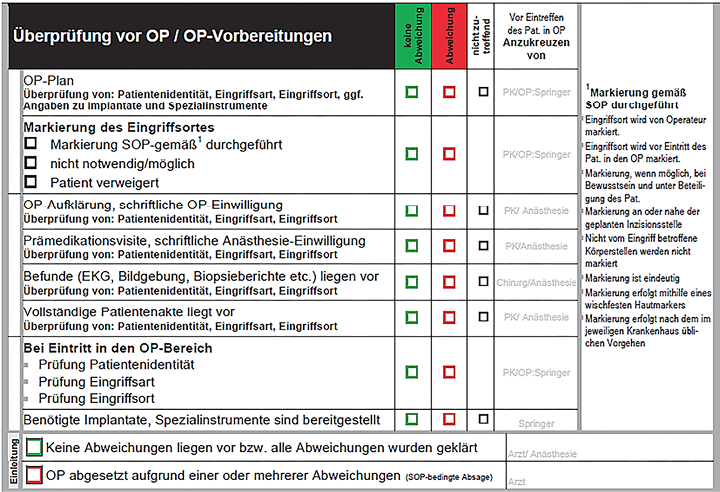

Im Rahmen des High 5s-Projekts wurde eine OP-Checkliste mit Mindestabfragen vorgegeben. Unter Wahrung dieser Kriterien wurden gemeinsam mit den Krankenhäusern neun verschiedene Versionen von OP-Checklisten erarbeitet. Dieses sogenannte „Local Tailoring“ war notwendig, um die OP-Checkliste sowie die perioperativen und organisatorischen Prozesse der jeweiligen Krankenhäuser aufeinander abzustimmen. Gemäß den individuellen Bedürfnissen des einzelnen Krankenhauses wurden jeweils mitunter voneinander abweichende formale oder inhaltliche Elemente integriert, z. B. die Aufteilung der Checkliste in unterschiedliche Abschnitte oder die Integration zusätzlicher Abfragen der „WHO Surgical Safety Checklist“ mit erweiterter Fokussierung [9]. Nachstehend werden exemplarisch drei Merkmale der OP-Checklisten aus dem High 5s-Projekt dargestellt (Abb. 1) [10].

1Verwendung von mindestens zwei Antwortkategorien.

Hinter jeder Abfrage sind mindestens zwei Antwortkategorien aufgeführt (z. B. keine Abweichung/Abweichung, ja/nein, trifft zu/trifft nicht zu oder erfüllt/nicht erfüllt). Dadurch wird eine Abfrage nicht nur abgehakt (abgehakt = erledigt), sondern es wird dokumentiert, ob der zu prüfende Sachverhalt der Soll-Anforderung entspricht (z. B. keine Abweichung = Markierung SOP-gemäß durchgeführt).

2Aufteilung der OP-Checkliste in verschiedene Abschnitte und Regelung von Prozessunterbrechungen

Je nach lokalen Gegebenheiten und risikobehafteten Prozesspunkten wurden die Abfragen der OP-Checkliste in Abschnitte bzw. Verantwortungsbereiche eingeteilt, z. B. OP-Planung (Aufklärungsgespräch), OP-Vorbereitung auf Station, OP-Schleuse, OP-Einleitung, Team-Time-Out vor Hautschnitt. Am Ende eines Checklisten-Abschnitts ist zudem abgebildet, ob der Prozess wie vorgesehen weiter verläuft oder ob eine begründete Prozessunterbrechung vorliegt. Besteht eine Diskrepanz, die nicht kurzfristig geklärt werden kann, wird die OP abgesetzt.

3Klare Bezeichnung der Verantwortlichkeiten und Angabe von Kürzel oder Unterschrift.

Die klare Bezeichnung der Verantwortlichkeiten auf der OP-Checkliste erleichtert den Anwendern die Handhabung. Die High 5s-Projektkrankenhäuser berichteten, dass sich durch eine Unterschrift bzw. ein Handzeichen pro Abfrage und/oder pro Abschnitt eine verstärkte Aufmerksamkeit bei der Checklistenanwendung erreichen lässt. Wichtig dabei ist, dass den verantwortlichen Personen klar ist, wofür sie auf der OP-Checkliste gegenzeichnen. Demnach muss geregelt sein, dass anhand der Unterschrift allein die Umsetzung der Abfragen auf der OP-Checkliste bestätigt wird, sich jedoch daraus keine Verantwortung des Unterzeichnenden für die korrekte Durchführung der einzelnen Prozessschritte ergibt.

Die Gestaltung von OP-Checklisten ist eng verknüpft mit der Implementierung des neuen bzw. veränderten Prozesses und der damit verbundenen Umsetzung der OP-Checkliste. Wenn die Abfragen der OP-Checkliste nicht zu dem tatsächlichen Prozessablauf passen, hat dies unter Umständen automatisiertes „Ausfüllverhalten“ der Akteure oder eine geringe Durchführungsqualität zur Folge [2, 10, 12].

Implementierung der Handlungsempfehlung und OP-Checkliste

Die Ziele der Implementierung von SOP und OP-Checkliste sind, dass die Nutzer ihr Verhalten und den bisherigen Ablauf ändern und die neue Vorgehensweise anhand der OP-Checkliste regelmäßig und gewissenhaft anwenden. Diese Ziele zu erreichen ist nicht einfach, denn Veränderungen im Allgemeinen werden oft kritisch hinterfragt und können zunächst auf Unverständnis oder Widerstand bei den Anwendern stoßen. Deshalb ist es wichtig, dass die Anwender die Nutzung der OP-Checkliste und die Umsetzung der dahinterstehenden Algorithmen nicht als Hürde, sondern als Hilfe für sicheres Arbeiten erkennen und annehmen [3, 10, 12].

Abb. 3: Gestaltungsbeispiel von OP-Checklisten; Quelle: Auszug OP-Checkliste GRN-Klinik Sinsheim, Stand Juli 2014 [11]

Im Rahmen des High 5s-Projekts wurden die Implementierungserfahrungen der einzelnen Krankenhäuser in mehreren Befragungen erhoben sowie mit den Krankenhausvertretern in Workshops diskutiert und bewertet [10, 12].

Nachfolgend werden exemplarisch einige wichtige Empfehlungen für eine erfolgreiche Implementierung dargestellt.

1Einholen von Rückhalt bzw. Unterstützung von Leitungspersonen und der Führungsebene

–Information der Leitungsebene mit Begründung der Projektinitiierung, beispielsweise durch Aufzeigen von Sicherheitslücken im Prozess anhand von Fällen aus Fehlermeldesystemen

–Sicherstellen der Unterstützung der Leitungsebene, u.a. zur Bereitstellung von Ressourcen für die Projektarbeit

–Förderung der Akzeptanz bei den Anwendern durch Vorbildfunktion der leitenden Ärzte bei der Umsetzung des neuen Prozesses

2 Bildung einer Projektsteuergruppe/eines Projektteams

–Besetzung der Steuergruppe mit Entscheidungsträgern

–Benennung einer Projektleitung

–Bildung eines hierarchieübergreifenden und interprofessionellen Projektteams

3 strukturiertes Vorgehen bei der Implementierung

–Erstellung eines Projektarbeitsplans (Ziel, Ressourcen, Zeit, Aufgaben)

–Festlegung einer Vorgehensweise (sukzessive oder abteilungsübergreifende Implementierung des neuen Prozesses im Haus)

–Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie (Ankündigung der Einführung des neuen Prozesses/der OP-Checkliste im Haus)

–Erarbeitung von Schulungs- und Implementierungsmaterialien

4 Erarbeiten und Testen der SOP und der OP-Checkliste

–Durchführung eines Pilottests (die Testphase kann so lange durchlaufen werden, bis der neue Prozess und die OP-Checkliste aufeinander abgestimmt sind)

–Einbeziehung der Anwender in die Erarbeitungs- und Testphase (essentiell für die spätere Umsetzung)

5 enge Begleitung und Coaching in der Einführungsphase

–Durchführung von Schulungen (ggf. Simulation des Team-Time-Out)

–Coaching durch Mitglieder des Projektteams bei der Einführung (vor Ort-Hilfe)

–Ansprechpartner für Rückfragen

6 Nachhaltigkeit und regelmäßige Umsetzung der SOP/OP-Checkliste

–Monitoring und Evaluation der Umsetzung

–regelmäßige Information und Kommunikation über den Implementierungs- und Umsetzungsprozess (z.B. Umsetzungsqualität, Optimierungsbedarf)

–Offenheit für Änderungen des Verfahrens/der OP-Checkliste

–regelmäßige Fortbildungen

Weitere Empfehlungen und Erfahrungen sind in einem Implementierungshandbuch ausführlich dargelegt [9], das bei der Abschlussveranstaltung des High 5s-Projekts im Juni 2015 erstmalig vorgestellt wurde. Das Handbuch ist in der „Toolbox – Vermeidung von Eingriffsverwechslungen“ des High 5s-Projekts hinterlegt, die über die Internetseite des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin abrufbar ist. In der Toolbox sind verschiedene Materialien aus dem High 5s-Projekt und nützliche Tools für die Implementierung der SOP/der OP-Checkliste zusammengestellt. Krankenhäuser, die eine Einführung des neuen Verfahrens bzw. einer OP-Checkliste planen oder bereits begonnen haben, können hier wertvolle Hilfestellungen und Ideen für die Umsetzung einholen.

Literatur

[1] World Health Organization. Action on Patient Safety – High 5s: http://www.who.int/patientsafety/implementation/solutions/high5s/en/, 24.07.2015

[2] St. Pierre M, Hofinger G, Buerschaper C. Notfallmanagement. Human Factors und Patientensicherheit in der Akutmedizin. 2. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2011

[3] Renner D, Gunkel C, Thomeczek C. Implementierung von OP-Checklisten. Erfahrungen und Empfehlungen aus dem High 5s-Projekt. KU Gesundheitsmanagement 2015;1:59-61

[4] Urbach RD, Govindarajan A, Saskin R, Wilton AS, Baxter NN. Introduction of Surgical Safety Checklists in Ontario, Canada. N ENGL J MED 2014;370(11):1029-38

[5] Leape LL. The Checklist Conundrum. N ENGL J MED 2014;370(11):1063-4

[6] Renner D, Fishman L, Lessing C. Das Verwechslungsrisiko bei Eingriffen verringern. Dtsch Arztebl 2012; 109(20): A 1016-8

[7] Fishman L, Hermes R, Renner D, Gunkel C. Aktiv in Patientensicherheit. Erfahrungen zur Implementierung einer international standardisierten Handlungsempfehlung zur Vermeidung von Eingriffsverwechslungen. Orthopädie und Unfallchirurgie Mitteilungen und Nachrichten, 2012; 548-52

[8] Renner D, Fishman L, Berning D, Thomeczek C. Zwischenstand des High 5s-Projekts. Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh.wesen (ZEFQ) 2014;108(1):56-58

[9] Weltgesundheitsorganisation. Safe Surgery: http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/, 29.07.2015

[10] Gunkel C, Huckels-Baumgart S, Mehrmann L, Berning D, Thomeczek C. Implementierungshandbuch. Handlungsempfehlung zur Vermeidung von Eingriffsverwechslungen und OP-Checklisten. Berlin: ÄZQ 2015: http://www.aezq.de/high-5s-toolboxen/implementierungshandbuch.pdf, 24.07.2015

[11] High 5s. OP-Checklisten im WHO-Projekt „Action on Patient Safety: High 5s“ in Deutschland. 2014: http://www.aezq.de/high-5s-toolboxen/op-checklisten-der-projektkrankenhaeuser.pdf, 24.07.2015

Autor des Artikels

Christina Trewendt

Wissenschaftliche Mitarbeiterin in Abteilung 3Ärztliches Zentrum für Qualität in der MedizinGemeinsames Institut von BÄK und KBVStraße des 17. Juni 106-1081062310623 kontaktierenWeitere aktuelle Artikel

01.06.2025 Safety Clip

Safety Clip: Verbesserung und Darstellung der OP-Sicherheit durch einen Patientensicherheitsindex

Teil 1: Grundlagen und theoretische Ansätze - Der Operationssaal (OP) ist zweifellos das Herzstück eines jeden Krankenhauses. Ebenso wie das Herz im Körper präzise und rhythmisch schlagen muss, bedarf auch der OP einer präzisen und optimal abgestimmten Prozessführung, um Menschen am Leben zu halten. Wie sicher die OP-Organisation dies im Krankenhausalltag gewährleistet, lässt sich mittels eines Patientensicherheitsindex messen.

01.12.2024 Safety Clip

Safety Clip: Safety-II und Funktionale Resonanzanalyse

To Err Is Human“, das Standardwerk zur Patientensicherheit, das das Denken und Handeln in Bezug auf Patientenschäden durch medizinische Behandlung grundlegend verändert hat, wird 25 Jahre alt. Es beschreibt die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels im Umgang mit Fehlern im Gesundheitswesen (Institute of Medicine, 2000).

01.11.2024 Safety Clip

Safety Clip: Verwechslung von Gewebeproben

Geschätzte 250.000 Proben von medizinischen Untersuchungsmaterialien werden täglich in Deutschland versandt: zwischen medizinischen Einrichtungen unterschiedlicher Art, auf verschiedene Weise und über unterschiedliche Transportwege. Dabei durchläuft das (verpackte) Untersuchungsmaterial viele Stationen und geht durch viele Hände. Das Risiko für Fehler steigt mit jeder Station.

01.10.2024 Safety Clip

Safety Clip: Delegation ärztlicher Tätigkeiten an nicht-ärztliches Personal: Anforderungen, Risiken und Vermeidung

Der Personalmangel im deutschen Gesundheitswesen stellt dieses vor große Herausforderungen. „Die Verknappung der Ressource Personal wird zu weiteren einschneidenden Veränderungsprozessen in der Patientenversorgung führen, die auch die Kooperationsformen von allen Gesundheitsfachberufen weiter verändern werden.“

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.