Entwicklungsanalyse von 2004 bis 2009

Einleitung

Die Deutsche Chirurgie hat hartnäckige Nachwuchssorgen. Die Ursache ist zweigeteilt. Einerseits sehen immer weniger Medizinstudenten in den chirurgischen Fächern eine lohnende Perspektive. Gleichzeitig werden die aktiven Chirurgen immer älter. Bis 2020 geht ca. die Hälfte der niedergelassenen Chirurgen und mehr als ein Drittel der Krankenhauschirurgen in den Ruhestand [1, 2]. Sollten alle vakanten Stellen wieder besetzt werden, müssten jährlich ca. 10-12 Prozent der Medizinstudierenden eine Karriere in der Chirurgie starten. Nach aktuellen Schätzungen wollen maximal nur 5 Prozent der Absolventen die chirurgische Laufbahn einschlagen [3].

Dabei hat das Berufsbild seine Faszination nicht verloren. So führt die Chirurgie bei Medizinstudenten in den ersten Semestern die Liste der beliebtesten Fächer klar an. Mehr als ein Drittel aller Studenten wollen beispielsweise nach einer Umfrage mit über 4.000 Teilnehmern im ersten Semester Chirurgin oder Chirurg werden, hinzu kommen nochmals über 10 Prozent, die sich für eine orthopädische Karriere interessieren.

Doch der reale Berufsalltag der jungen Kollegen entspricht so gar nicht den schönen, lebensrettenden, gut verdienenden und sozial integrierten Vorbildern aus Film und Fernsehen. Nach dem Praktischen Jahr in den letzten Semestern sind es nur noch knapp 16 Prozent, die sich eine chirurgische Tätigkeit vorstellen können [24]. Auf viele Studenten scheint das chirurgische Tertial im PJ eine nachhaltig negative Wirkung zu haben [9, 21].

KH-GR = Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung

KH-GR = Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung

KH-SP = Krankenhaus der Schwerpunktversorgung

KH-Max = Krankenhaus der Maximalversorgung

KH-Uni = Universitätsklinik

Die Wirklichkeit in der deutschen Chirurgie ist immer noch von hoher Fremdarbeitsbelastung, einer dünkelhaften Hierarchie und einer im Vergleich zu anderen Fächern hauchdünnen Personaldecke geprägt.

Oft kann schon das krankheitsbedingte Fehlen von ein bis zwei Mitarbeitern nicht kompensiert werden.

Chirurgische Berufsanfänger starten in Deutschland aber nicht nur in einen unattraktiven Arbeitsalltag. Der chirurgischen Weiterbildung fehlt trotz differenzierter Weiterbildungsordnung und dort verankerten Forderungen nach einem strukturierten Weiterbildungsgang die Qualität und Perspektive. Hierbei sind es gerade nicht die Rahmenbedingungen, die schlecht wären, sondern die mangelhafte Umsetzung in den Kliniken [23] sowie die nicht vorhandenen Sanktionen der Kammern.

Das Vertrauen in die Selbstverwaltung und den Föderalismus scheint gerade in der Weiterbildung so nachhaltig erschüttert zu sein, dass hier nicht nach mehr Kontrolle gerufen, sondern mit den Füßen abgestimmt wird. Beklagt also die deutsche Chirurgie einen erheblichen Nachwuchsmangel, ist sie und ihre Vertreter sowie jeder einzelne Chefarzt selbst gefordert und kann sich nicht auf mangelhafte Rahmenbedingungen berufen.

Die fortschreitende Ökonomisierung der Medizin und der damit verbundene strukturelle Wandel in der Krankenhauslandschaft sind nicht aufzuhalten. Es liegt auf der Hand, dass sich die chirurgische Weiterbildung diesen Entwicklungen anpassen muß. Umso wichtiger wird in Zukunft eine flexible und leicht anpassbare Weiterbildungsordnung sein, wie sie die chirurgische Gemeinschaft seit 2008 bei der Bundesärztekammer einfordert [25]. Nur so kann man in diesen Zeiten den ärztlichen Nachwuchs für das Gebiet Chirurgie begeistern.

Vorangegangene Erhebungen zur chirurgischen Weiterbildung in Deutschland ergaben 2004 und 2007 qualitative Mängel in über 50 Prozent der chirurgischen Abteilungen [4, 23]. Statt wie in den USA [5,6], England [7] oder Holland [8] einem klar strukturierten Curriculum mit festgelegten Weiterbildungszielen und Guidelines zu folgen, fühlten sich viele deutsche Assistenten den Launen der Chef- und Oberärzte ausgeliefert. Dies blieb auch den letzten PJ-Jahrgängen nicht verborgen, die nach aktuellen Umfragen vor allem im chirurgischen Pflicht-Tertial den letzten Rest an Interesse verlieren [9].

In Konsequenz der desolaten Ergebnisse der Jahre 2003 bis 2004 wurden von chirurgischen Berufsverbänden und Fachgesellschaften Empfehlungen zur Gestaltung der chirurgischen Weiterbildung aufgestellt [10], siehe »Box 1. Einige dieser Empfehlungen konnten in die neue Weiterbildungsordnung für das Gebiet Chirurgie integriert werden [11]. Sie sind seit 2006 Pflicht jedes Weiterbilders. Gleichzeitig wurden mit dem obligaten Logbuch und der Dokumentation von Weiterbildungsgesprächen pragmatische Instrumente vorgeschlagen, die Assistenzärzten und Weiterbildern die Organisation und Transparenz der Weiterbildung erleichtern [12].

Ziel der regelmäßigen Erhebungen des BDC und der hier präsentierten Umfrage des Jahres 2009 ist es, die Umsetzung der aufgestellten Kriterien sowie der in der Weiterbildungsordnung verankerten Instrumente zu überprüfen. Gleichzeitig soll die Entwicklung begleitet und neue Probleme und Herausforderungen identifiziert werden, um zukünftige Empfehlungen für die Steigerung der Weiterbildungsqualität zu formulieren.

Methoden

Auf Basis der Umfragen von 2004 und 2007 wurde in Zusammenarbeit chirurgischer Assistenten und Weiterbilder eine modifizierte Folgeumfrage entwickelt. In bewährter Weise wurde der Fragebogen zwischen Vertretern des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgen (BDC), der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH), der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) und der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) abgestimmt.

Die Umfrage wurde in der Mitgliederzeitschrift des BDC sowie auf dessen Internetseite publiziert. Alle im BDC organisierten Assistenzärzte wurden zusätzlich im Mai und August 2009 per E-Mail zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen.

Zielgruppe waren dabei sowohl die Assistenten in Weiterbildung, als auch Fachärzte, deren Facharztprüfung nicht länger als 3 Jahre zurücklag. Aufbau und Wortlaut der Umfrage können auf der Homepage des BDC (www.bdc.de, Rubrik Themen|Weiterbildung|WB-Struktur) eingesehen werden.

Die Fragebögen konnten anonym per Post oder Fax an den BDC zurückgesendet oder im Internet bei BDC|Online beantwortet werden. Für die Datensammlung und primäre Auswertung wurde mit BDC|Poll ein an die Anforderungen des BDC angepasstes Online-Umfragetool auf Grundlage des internetbasierten, kommerziellen Marktforschungsinstrumentes „Zoomerang“ (MarketTools, 150 Spear Street, Suite 600, San Francisco, CA, 94105, USA) eingesetzt. Die per Post und Fax eingegangenen Antwortformulare wurden manuell in BDC|Poll übertragen. Für weitere Fragestellungen wurden die Rohdaten mit den Statistikfunktionen von Microsoft Excel ausgewertet.

Das Design der Umfrage war darauf ausgelegt, möglichst viele chirurgische Assistentinnen und Assistenten zu erreichen und dabei die volle Anonymität zu gewährleisten. Auf eine Nachfassaktion sowie eine Non-Responder-Analyse musste deshalb verzichtet werden.

Im Durchschnitt standen für die Auswertung pro Frage 800-900 Antworten zur Verfügung, da nicht jede/r Umfrageteilnehmer/in alle Fragen beantwortete. Die Ergebnispräsentation führt deshalb immer die Anzahl der bei jeder Fragestellung ausgewerteten Antworten auf

Ergebnisse

Teilnehmerstruktur

Insgesamt konnten 1076 Fragebögen ausgewertet werden. Das entspricht einem Gesamtrücklauf von 23 Prozent bei insgesamt 4.852 Assistenzärzten, die Mitglied im BDC sind. 38 Prozent (n=771) aller im BDC organisierten Assistenten in Weiterbildung (gesamt 2.035) sowie 11 Prozent (n=305) aller Assistenten mit Facharztqualifikation im BDC antworteten. Die Beteiligung an dieser Umfrage in absoluten Zahlen ist besser als in früheren Jahren.

487 Umfrageteilnehmer haben eine basischirurgische Weiterbildung durchlaufen, das entspricht 45 Prozent der Gesamtteilnehmer.

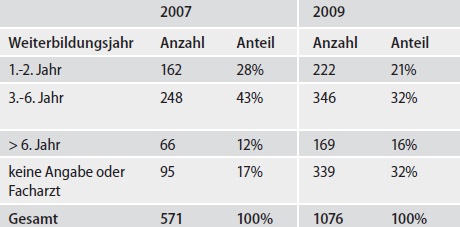

20,6 Prozent der eingegangenen Antworten stammen von Kollegen am Beginn der chirurgischen Weiterbildung (222 Teilnehmer in den ersten 2 Jahren), 47,9 Prozent der Antworten kommen von erfahrenen chirurgischen Assistenten ab dem 3. Weiterbildungsjahr zum Facharzt für Chirurgie (515 Teilnehmer). 31,5 Prozent der Antworten kamen von Fachärzten der Chirurgie oder machten keine Angaben zum Weiterbildungsstand (»Tab. 1).

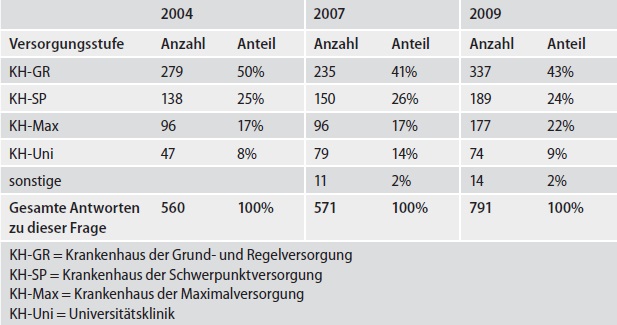

43 Prozent der antwortenden Kolleginnen und Kollegen arbeiteten zur Zeit der Befragung in Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung, 24 Prozent in der Schwerpunktversorgung, 22 Prozent in Häusern der Maximalversorgung und 9 Prozent in Universitätskliniken (»Tab. 2).

Weiterbildungszeit

Durchschnittlich erreichen 45 Prozent der chirurgischen Assistenten die Facharztqualifikation in dem durch die Weiterbildungsordnung vorgegebenen Mindestzeitraum von 6 Jahren. In Maximalversorgungshäusern gelingt es der Hälfte der Assistenzärzte nach 6 Jahren, die Facharztqualifikation zu erwerben, in Universitätskliniken nur 38 Prozent (»Abb. 1).

Weiterbildungsstruktur

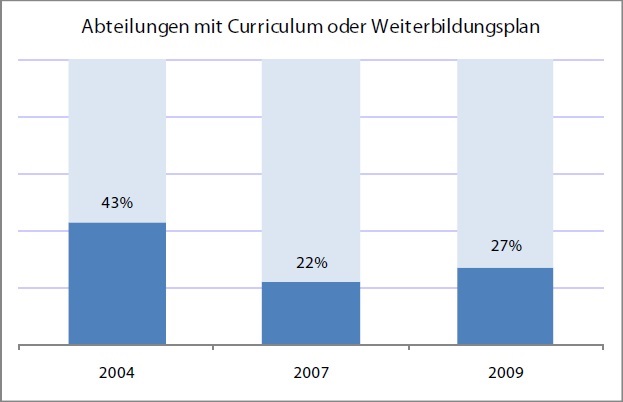

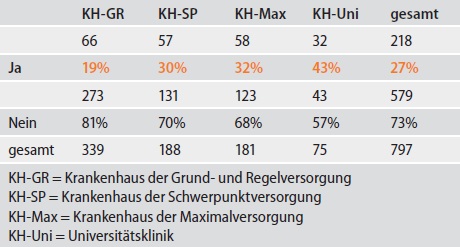

Nur 27 Prozent aller Teilnehmer geben an, es existiere in der eigenen Klinik eine grobe Struktur zur Organisation der Weiterbildung (z.B. Curriculum). Im Vergleich zu 2004 (43 Prozent) ist das eine deutliche Verschlechterung (»Abb. 2), jedoch eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Jahr 2007 (22 Prozent). Zwischen den einzelnen Versorgungsstufen besteht ein deutliches Gefälle. Während es Häusern der Grund- und Regelversorgung nur in 19 Prozent gelingt, eine strukturierte Weiterbildung anzubieten, existiert diese immerhin bei ca. einem Dritteln der Schwerpunkt- und Maximalversorger und 43 Prozent der Universitätskliniken (»Tab. 3).

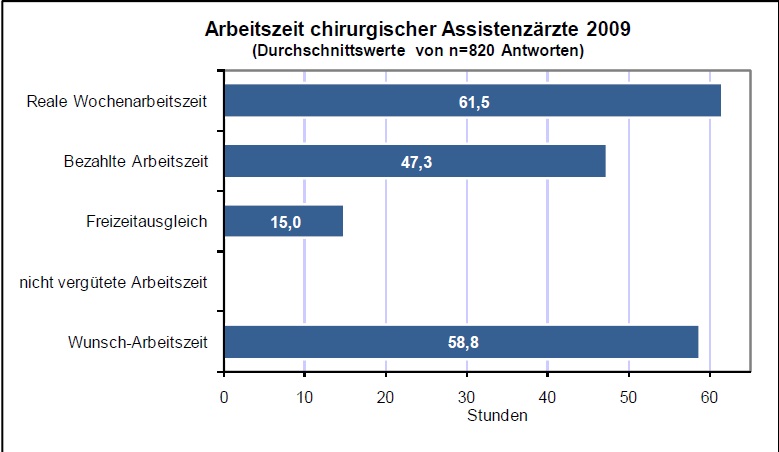

Weiterbildungskultur und Personalentwicklung

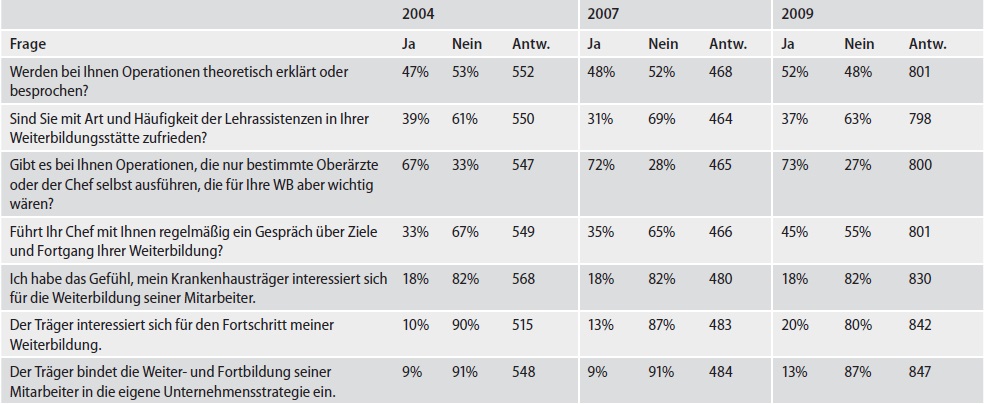

Die Frage, ob Standard-Operationen theoretisch erklärt oder besprochen werden, bejahen nur ca. die Hälfte der Umfrageteilnehmer (»Tab. 4). Hier war kein Unterschied zwischen Versorgungshäusern und Universitätskliniken sowie zwischen den Jahren 2004 bis 2009 zu erkennen. Durchschnittlich 63 Prozent der antwortenden Assistenten sind mit den Lehrassistenzen durch Ober- und Chefärzte in ihrer Klinik unzufrieden, in Maximalversorgungshäusern geht es in dieser Beziehung Assistenzärzten am besten (42 Prozent zufrieden).