27.07.2025 Mund-, Kiefer- & Gesichtschirurgie

Osteomyelitis im Kieferbereich

Hintergrund

Sowohl die medikamenten-assoziierte Kiefernekrose (MRONJ) als auch die bakterielle Osteomyelitis stellen Erkrankungen des Kieferknochens dar, die sich sowohl in der Ätiologie, Klinik, und Diagnostik, als auch in der Prävention und den Therapieansätzen unterscheiden. Im folgenden Beitrag werden beide Entitäten differenziert dargestellt und voneinander abgegrenzt.

Medikamenten-assoziierte Kiefernekrose (MRONJ)

Patienten mit Osteoporose oder ossär metastasierten Tumorerkrankungen haben ein erhöhtes Risiko, an Komplikationen wie beispielsweise pathologischen Frakturen zu leiden. Zur Vorbeugung dieser Komplikationen, die massiv die Lebensqualität dieser Patienten beeinträchtigt, können Bisphosphonate oder RANKL-Inhibitoren eingesetzt werden [1]. Bisphosphonate und RANKL-Inhibitoren (antiresorptive Medikamente) hemmen den Knochenabbau, indem sie inhibierend auf die Aktivität der Osteoklasten wirken. Die Medikamenten-assoziierte Kiefernekrose (MRONJ) ist eine seltene, aber schwerwiegende Komplikation, die bei der Einnahme dieser antiresorptiven Medikamente auftreten kann [2]. Patienten, die diese Medikamente auf Grund von Tumorerkrankungen erhalten, haben ein deutlich höheres Risiko für die Entstehung einer MRONJ, da sie eine höhere Dosis und häufigere Gabe der Medikamente erhalten [3]. Auch unter Einnahme von Angiogenesehemmern, wie Bevacizumab oder Tyrosinkinaseinhibitoren sind Kiefernekrosen als Komplikationen beschrieben [4, 5].

Die endgültige Pathogenese der MRONJ ist noch nicht vollständig geklärt. Die Infektion, meist dentogen verursacht, eine gestörte Knochenhomöostase, verminderte Gefäßneubildung und eine dadurch eingeschränkte Wundheilung scheinen eine verantwortliche Rolle zu spielen [6]. Der durch die Entzündungszustände niedrige pH-Wert sorgt für eine weitere Freisetzung von Bisphosphonaten, was wiederum die Osteoklasten inhibierende Wirkung verstärkt [7]. Eine frühzeitige Erkennung und ein interdisziplinärer Behandlungsansatz sind entscheidend für eine erfolgreiche Therapie.

Definition der MRONJ

Eine medikamenten-assoziierte Kiefernekrose (MRONJ) wird durch folgende Trias definiert:

- freiliegender oder sondierbarer Knochen über acht Wochen,

- antiresorptive Medikamente (Bisphosphonate, Denosumab), Tyrosinkinaseinhibitoren oder antiangiogenetische Medikamente in der Anamnese,

- keine Radiatio im Kopf-Hals-Bereich bekannt.

Osteomyelitis des Kiefers

Die Kieferosteomyelitis ist eine entzündliche Erkrankung des Kieferknochens, die chronisch oder akut verlaufen kann. Die bakterielle Osteomyelitis des Kiefers ist eine seltene und meist chronisch verlaufende Infektion des Kieferknochens. Typischerweise ist der Fokus dentogen, oder die Folge eines Traumas oder eines chirurgischen Eingriffs [8]. Der Unterkiefer ist in der Regel häufiger betroffen als der Oberkiefer [9]. Die Pathogenese beruht auf der zumeist hämatogenen Ausbreitung von Bakterien [10]. Davon zu unterscheiden ist die diffus sklerosierende Osteomyelitis des Kiefers, eine sehr seltene Erkrankung die als sterile Entzündung verläuft [11].

Staging nach der AAOMS 2022 [12]

Die „American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons” unterteilt die MRONJ in vier Stadien.

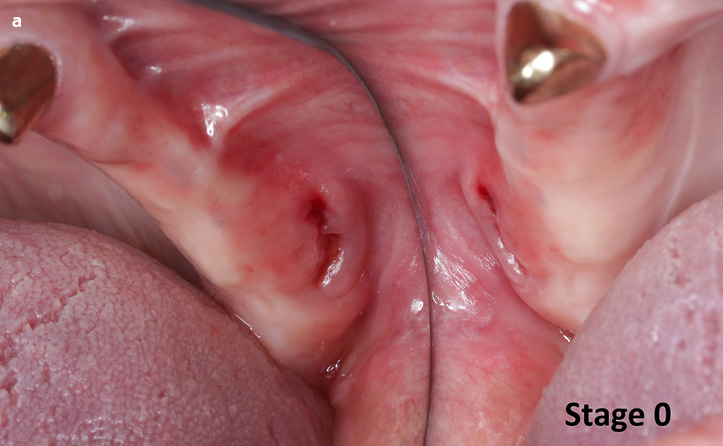

Stage 0: keine klinischen Anzeichen für nekrotischen Knochen aber unspezifische Hinweise oder radiologische Hinweise (Abb. 1a)

Stage 1: nekrotischer Knochen sichtbar oder über eine Fistel sondierbar, asymptomatischer Patient ohne Zeichen einer Infektion (Abb. 1b)

Stage 2: sondierbarer oder freiliegender Knochen, Patient mit Infektionszeichen (Schmerzung, Rötung) (Abb. 1c)

Stage 3: exponierter, nekrotischer Knochen, Anzeichen einer Infektion, Ausbreitung auf Nachbarstrukturen (Kieferhöhle, Jochbein etc.), pathologische Frakturen, Fistelung oder Mund-Antrum-Verbindungen (Abb. 1d)

Abb 1a–d: Darstellung MRONJ in vier Stadien

Definition der Osteomyelitis

Osteomyelitiden des Kiefers werden vor allem im deutschsprachigen Raum nach der Zürich Klassifikation eingeteilt [25]. Man teilt diese in akute, primär oder sekundär chronische Formen ein, siehe Tabelle 1.

Tab. 1: Osteomyelitiden des Kiefers eingeteilt nach der Zürich Klassifikation [25]

|

Typ |

Bezeichnung |

Merkmale |

|

I |

Akut |

Plötzlicher Beginn, Schmerzen, Fieber, meist eitrig (akut bakterielle Osteomyelitis) |

|

II |

Primär chronisch |

Schleichender Verlauf, keine Fisteln, nicht-eitrig (diffus sklerosierende Osteomyelitis, SAPHO-Syndrom) |

|

III |

Sekundär chronisch |

Sequester, Fisteln, eitrig, chronischer Verlauf nach akuter Phase (chronische bakterielle Osteomyelitis) |

Klinisches Erscheinungsbild der MRONJ

Im Rahmen der Diagnosestellung spielt neben einer sorgfältigen Anamnese die klinische Untersuchung eine wegweisende Rolle.

Klinisch zeigt sich die MRONJ durch sondierbaren, freiliegenden Knochen. Je nach oben genanntem Stadium können zudem Austritt von Pus, Abszesse und Schwellungen auftreten. In schweren Fällen können Sequestrierungen und osteolytische Vorgänge und pathologischen Unterkieferfraktur auftreten [13]. Bei Nekrosen im Unterkiefer kann es zu Parästhesien oder Hypästhesien des Wangen- oder Kinnbereichs kommen. Dies wird als positives Vincentzzeichen bezeichnet [14]. Ausgelöst wird es durch die Mitbeteiligung des Nervus alveolaris inferior im Rahmen der MRONJ.

Klinisches Erscheinungsbild der Osteomyelitiden

Das klinische Erscheinungsbild von Kieferosteomyelitiden kann je nach Art der Osteomyelitis, Erregerspektrum und Stadium variieren.

Die akute Osteomyelitis ist gekennzeichnet durch eine rasch einsetzende, eitrige Entzündung. Diese kann mit Schmerzen, Schwellung, Trismus und perkussionsempfindlichen Zähnen einhergehen [15]. Die chronische Osteomyelitis entwickelt sich oftmals aus der akuten Form und ist meist durch niederschwellige Symptome gekennzeichnet. Sie kann einhergehen mit dauerhaften Schmerzen im Kiefer- und Zahnbereich, es kann zu Fistelbildung kommen, ebenso können Sequester auftreten [8]. Die diffus-sklerosierende Osteomyelitis (DSO) zeigt sich klinisch meist in Schüben, Patienten berichten über sehr starke Schmerzen, Schwellungen des Gesichts, welche zur Asymmetrie führen können, und Trismus [17].

Diagnosestellung der MRONJ

Zusätzliche zu oben genannten Kriterien der MRONJ kann diese klinische Diagnose noch durch bildgebende Verfahren ergänzt werden. Hierzu eignen sich besonders gut das Orthopantomogramm, die digitale Volumentomographie (DVT) oder auch die Computertomographie (CT). Hier zeigen sich typischerweise osteolytische und osteosklerotische Areale und gegebenenfalls Sequestrierungen [12]. Bei Auftreten von Pus kann eine mikrobiologische Abstrichuntersuchung von Nutzen sein, in der sich vermehrt auch Actinomyceten nachweisen lassen. In diesem Fall sollte eine prolongierte Antibiotikatherapie eingeleitet werden [15]. Bei unklarer Diagnose kann auch eine Probebiopsie zur histopathologischen Untersuchung eingesendet werden [12]. Blutentnahmen bei Patienten mit MRONJ weisen einen unspezifischen Befund auf. Je nach Infektionsstadium können CRP und Leukozyten erhöht sein [9]. Diagnostisch lässt sich die MRONJ oftmals schwer von der Osteomyelitis unterscheiden. Eine gezielte Medikamentenanamnese kann die Diagnosestellung erleichtern. Die MRONJ unterscheidet sich unter anderem darin, dass diese bei Patienten, welche antiresorptive Therapie einnehmen, vorkommt.

Diagnosestellung der Osteomyelitis

Die Diagnosestellung der Osteomyelitis basiert auf klinischen Befunden, bildgebender Diagnostik, mikrobiologischer und histologischer Befunde. Die Orthopantomographie hat als initiale Bildgebungsmodalität weiterhin einen großen diagnostischen Stellenwert. Bei der bakteriellen Osteomyelitis kann man hier Osteolysen, Sklerosen und Sequesterbildung sehen [17]. Laborchemisch können erhöhte Entzündungsparameter auftreten, bei der chronischen Form können diese allerdings auch normwertig oder nur leicht erhöht sein [18]. Bei der DSO zeigt das Orthopantomogramm intial osteolytische und im Verlauf sklerotische Areale, eine verdickte Knochenkortikalis und einen verschwommenen Nervkanal [19]. Zur Unterscheidung der Entitäten stellt die Knochenbiopsie mit anschließender histopathologischen und mikrobiologischen Untersuchung weiterhin den Goldstandard dar.

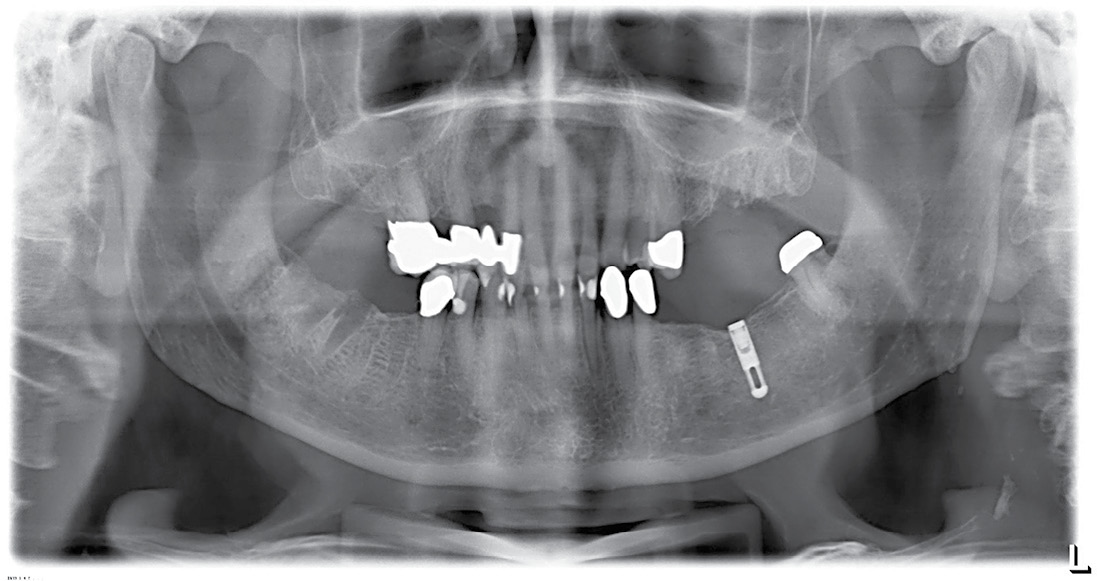

Abb. 2: Patient mit MRONJ im Unterkiefer rechts bei Z. n. Zahnextraktion vor zwei Monaten

Abb. 3: OPT einer Patientin mit DSO im Unterkiefer rechts mit den typischen radiologischen Eigenschaften; sklerotische Areale, verschwommener Nervenkanal und verdickte Kortikalis

Risikofaktoren

Die Entstehung einer MRONJ ist multifaktoriell bedingt. Zum einen ist die Art und Dosierung der antiresorptiven Medikamente ein wichtiger Faktor. Patienten mit Tumorerkrankungen (höhere Dosen und intravenöse Applikationen) weisen verglichen mit Patienten mit Osteoporose (niedrige Dosen oraler Einnahme oder subkutane Gabe) ein höheres Risiko für die Entwicklung einer MRONJ auf [20]. Die Inzidenz der Entstehung einer MRONJ bei zu Grunde liegender Tumorerkrankung liegt circa bei 0.6-2 %, wohingegen die Inzidenz bei Patienten mit zu Grunde liegender Osteoporose mit 0.001-0.1 % deutlich niedriger liegt [10, 11].

Schlechte Mundhygiene ist eine der größten Risikofaktoren für die Entstehung einer MRONJ [21], ebenso wie schlecht sitzender Zahnersatz. Invasive zahnärztliche Eingriffe im Rahmen von Extraktionen erhöhen ebenso das Risiko für das Entstehen einer Kiefernekrose [13]. Als besonders gefährdete Risikogruppe zählen Patienten mit einer Kombination aus Bestrahlung im Kopf-Hals-Bereich und antiresorptiver Therapie [22].

Zu den Risikofaktoren der Osteomyelitis gehören odontogene Infektionen, Kieferfrakturen und Zahnextraktionen. Durch Komorbiditäten wie Diabetes mellitus, Immunsuppression oder Nikotinabusus kann das Risiko gesteigert werden [23].

Behandlung der MRONJ

Die Therapie einer MRONJ richtet sich nach Stadium, Allgemeinzustand und Grunderkrankung des Patienten. Das betroffene Knochenareal wird im Sinne einer modellierenden Osteotomie und Sequestrektomie entfernt und anschließend mit mehrschichtigen, speicheldichten Wundverschluss verschlossen [12]. Eine antibiotische perioperative Therapie sollte unbedingt erfolgen. Neuere Studien zeigen, dass eine frühzeitige chirurgische Intervention bei geeigneter Indikation mit einer höheren Heilungsrate assoziiert ist als die rein konservative Therapie [24].

Behandlung der Osteomyelitis

Die Behandlung der Osteomyelitis basiert auf mehreren Säulen. Eine systemische Antibiotikatherapie sollte nach Vorliegen eines Antibiogramms erfolgen. Chirurgisch können eine Sequestrektomie, Dekortikation und eine Knochenkantenglättung durchgeführt werden [23, 25]. Ebenso gehören zu einer Therapie der bakteriellen Osteomyelitis eine Beseitigung der Ursache, wie beispielsweise Zahnextraktionen oder Entfernung von insuffizienten Osteosynthesematerial.

Die chirurgische Therapie der DSO sollte nur zurückhaltend eingesetzt werden. Studien zeigen, dass operative Eingriffe häufig zu keiner dauerhaften Besserung führen. Chirurgische Interventionen sollten lediglich zur histopathologischen Diagnosesicherung angewendet werden. In neueren Studien konnten sehr gute klinische Effekte durch die intravenöse Gabe von Bisphosphonaten (z. B. Pamidronat, Zoledronat) erzielt werden. Durch Inhibition der Osteoklastenaktivität kommt es zu einer Reduktion der Knochenumbauprozesse. Auch der RANKL-Inhibitor Denosumab wurde in einigen Studien erfolgreich angewendet [11, 17]. Die Gabe von Ibandronat kann die Schmerzen signifikant reduzieren und die Lebensqualität der Patienten deutlich verbessern [26].

Prophylaxe der MRONJ

Die Prävention der MRONJ spielt für Patientinnen und Patienten eine zentrale Rolle, da durch die Erkrankung die Lebensqualität stark eingeschränkt wird [21]. Wichtigste Maßnahme der Prophylaxe ist eine regelmäßige zahnärztliche Untersuchung mit gegebenenfalls Sanierung von kariösen Läsionen und apikalen Entzündungsherden [20]. Vor Beginn der Medikamentengabe sollte eine zahnärztliche Untersuchung durchgeführt werden. Invasive Eingriffe, wie Zahnextraktionen sollten idealerweise vor Beginn der Gabe der Medikamente erfolgen. Falls während der Gabe ein chirurgischer Eingriff durchgeführt werden sollte, kann ein sogenanntes Drug Holiday in Erwägung gezogen werden [22].

Prophylaxe der Osteomyelitis

Eine effektive Prophylaxe umfasst die Vermeidung und frühzeitige Behandlung odontogener Infektionen. Dazu zählen eine konsequente orale Hygiene, regelmäßige zahnärztliche Kontrolluntersuchungen sowie die rechtzeitige Sanierung kariöser oder parodontal geschädigter Zähne. Bei chirurgischen Eingriffen, wie Zahnextraktionen oder Implantationen, ist bei Risikopatientinnen (z. B. Diabetiker, immunsupprimierte Personen) eine perioperative antibiotische Prophylaxe in Erwägung zu ziehen. Auch eine schonende Operationstechnik und eine suffiziente Wundversorgung tragen wesentlich zur Reduktion des Osteomyelitis-Risikos bei. Bei Frakturen sollte auf eine belastungsstabile Osteosynthese Wert gelegt werden.

Bei Patienten mit DSO ist bisher keine Prophylaxe bekannt.

Die Literaturliste erhalten Sie auf Anfrage via passion_chirurgie@bdc.de.

Obermeier KT, Dewenter I, Poxleitner P, Smolka W, Otto S: Osteomyelitis im Kieferbereich. Passion Chirurgie. 2025 Juli/August; 15(07/08): Artikel 03_03.

Autoren des Artikels

Dr. med. dent. Katharina Theresa Obermeier

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und GesichtschirurgieLMU Klinikum, München kontaktierenDr. med. dent. Ina Dewenter

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und GesichtschirurgieLMU Klinikum, MünchenPD Dr. med. Dr. med. dent. Philipp Poxleitner

Leitender OberarztKlinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und GesichtschirurgieLMU Klinikum, MünchenProf. Dr. med. Dr. med. dent. Wenko Smolka

Stellvertretender DirektorKlinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und GesichtschirurgieLMU Klinikum, MünchenProf. Dr. med. Dr. med. dent. Sven Otto

DirektorKlinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und GesichtschirurgieLudwig-Maximilians-Universität MünchenLindwurmstraße 2a80336München kontaktierenWeitere aktuelle Artikel

12.08.2025 BDC|News

PASSION CHIRURGIE 07/08-2025: Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Die Sonne lacht endlich wieder vom Himmel – und passend zur Jahreszeit präsentieren wir Ihnen die Sommer-Ausgabe von PASSION CHIRURGIE. Im Fokus steht dieses Mal die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – ein Fachgebiet, das durch seine Vielseitigkeit und Komplexität fasziniert. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke in innovative Technologien, bewährte Behandlungsmethoden und den Blick auf internationale humanitäre Hilfe in Kabul.

01.08.2025 BDC|News

Editorial 07/08-2025: Fortschritte und Herausforderungen in der MKG-Chirurgie

Die aktuelle Ausgabe der Passion Chirurgie beleuchtet eindrucksvoll die Vielfalt und Komplexität der modernen Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Die folgenden Artikel bieten spannende Einblicke in innovative Technologien, bewährte Behandlungsmethoden und internationale humanitäre Einsätze, die das Fachgebiet prägen.

27.07.2025 Mund-, Kiefer- & Gesichtschirurgie

Evolution und Etablierung der robotischen Supermikrochirurgie in der rekonstruktiven Chirurgie der Kopf-Hals-Region

Der chirurgische Goldstandard zur Rekonstruktion von großen Gesichtsdefekten – wie nach einer ablativen Tumorchirurgie oder Traumata – ist die Verwendung von freien mikrovaskulären Transplantaten. Obwohl ein erheblicher Verlust an Weichgewebe und Knochen auftritt, können die meisten Patienten wieder zufriedenstellende anatomische und physiologische Funktionen erreichen [1].

27.07.2025 Mund-, Kiefer- & Gesichtschirurgie

Fester Zahnersatz ohne Knochenaufbau bei ausgeprägter Kieferknochenatrophie mittels patientenspezifischer Implantate in der ambulanten MKG-Chirurgie

Die zahnärztliche Implantologie zählt zu den wichtigsten Errungenschaften der modernen Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Ihr Erfolg basiert auf der festen Verankerung von Zahnersatz mit physiologischer Kaukraftübertragung auf den Knochen. Hierfür ist jedoch ein intaktes biologisches Umfeld erforderlich – insbesondere ausreichend dimensionierter, gut durchbluteter Knochen sowie eine adäquat geformte Weichgewebsarchitektur.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.