01.05.2014 Hygiene-Tipp

Hygiene-Tipp: Patientenschutz beim Legen peripherer Venenkatheter

Stand der Forschung

Die primäre Sepsis zählt zu den häufigsten nosokomialen Infektionen. Durchschnittlich 0.3 % der stationär behandelten Patienten sind betroffen. Nach Angaben der Deutschen Sepsisgesellschaft erkranken in Deutschland pro Jahr 79.000 Personen an einer Sepsis und 75.000 an einer schweren Sepsis [1]. Die Sepsis zählt gleichzeitig zu den schwersten nosokomialen Infektionen, die durchschnittliche Liegedauer der Patienten verlängert sich um 8 bis 10 Tage. 20 % der Patienten sterben an der Sepsis, die Sterberate an der schweren Sepsis liegt sogar bei 54 %. Auch das Gesundheitssystem wird durch eine nosokomiale Sepsis belastet. Die direkten anteiligen Kosten (Medikation, Routinelabor, Mikrobiologie, Einmalartikel, Unterkunft, Personal), die allein für die intensivmedizinische Behandlung von Patienten mit schwerer Sepsis anfallen, liegen bei ca. 1,77 Milliarden Euro. Damit werden ca. 30 % des Budgets für Intensivmedizin in die Behandlung der schweren Sepsis investiert [1].

Gefäßkatheter stellen den größten Risikofaktor für die Entstehung einer nosokomialen primären Sepsis dar. Viele Jahre war man der Überzeugung, dass vor allem zentrale Venenkatheter ein Risiko für den Patienten sind. Neuere Untersuchungen belegen jedoch, dass periphere Venenkatheter ein vergleichbar hohes Risiko darstellen [2]. Die Sepsis-auslösenden Bakterien können auf verschiedenen Wegen in die Blutstrombahn gelangen: von der patienten-eigenen Hautflora an der Punktionsstelle, von der Hautflora der behandelnden Mitarbeiter (Pflegepersonal, ärztliches Personal), durch Manipulation des Katheters, der Infusion bzw. bei ihrer Zubereitung und bei nicht-aseptischem Verbandwechsel.

Deshalb sind vielfältige Maßnahmen zum Patientenschutz erforderlich, die in Empfehlungen des Robert Koch-Instituts [3] bzw. der CDC zusammengefasst sind [4]. Grundlage dieser Empfehlungen sind wissenschaftliche Studien, die je nach Qualität der Studien zu Empfehlungen unterschiedlichen Evidenzgrades führen. 1A und 1B sind die höchsten Evidenzgrade. Maßnahmen mit diesem Evidenzgrad sollten in jedem Fall zum Patientenschutz durchgeführt werden.

Zur Prävention der Sepsis werden Empfehlungen zu verschiedenen Tätigkeiten formuliert: Legen eines Gefäßkatheters, Pflege eines Gefäßkatheters, Zubereitung einer Infusion, Wechsel einer Infusion etc. Hier wird in der Regel auch zwischen verschiedenen Arten von Gefäßkathetern unterschieden.

Hypothesen

Der am häufigsten angelegte Gefäßkatheter bei Krankenhauspatienten ist der periphere Venenkatheter (PVK); Periphere Venenverweilkanülen können so lange liegen, wie sie klinisch benötigt werden und keine Komplikationszeichen zeigen, als Anlagestelle werden Handrücken und Unterarm empfohlen. Das Legen eines PVK ist eine überschaubare geschlossene Handlung, die gut beobachtbar und deshalb geeignet ist, die Compliance bei patientenschutz-relevanten Maßnahmen zu beobachten. Gleichzeitig geht man in der Forschung und Praxis immer mehr dazu über, vollständige Handlungen zu beschreiben („wie mache ich es richtig?“), sodass alle Aspekte des Patientenschutzes einfließen. Jedoch werden in der Praxis längst nicht alle Maßnahmen mit diesem hohen Evidenzgrad umgesetzt, die Compliance ist oft unzureichend. Deshalb wurde in einer Interventionsstudie versucht, den Patientenschutz beim Legen von PVKs zu erhöhen [5].

Verwendete Methoden

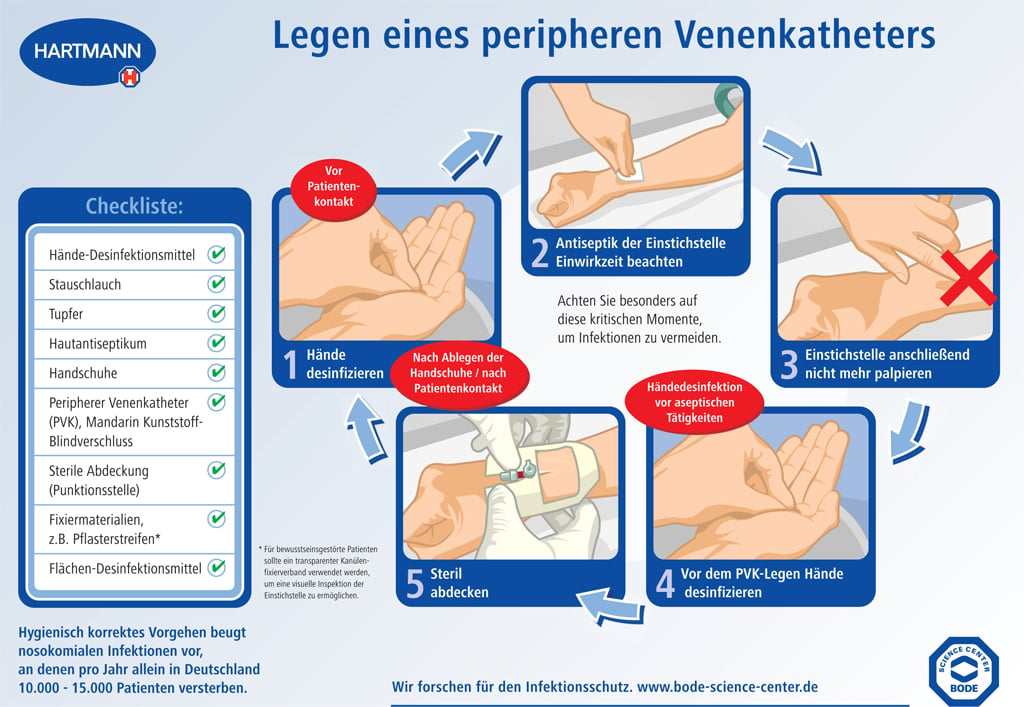

Der erste Schritt war die Auswertung der relevanten Empfehlungen mit dem Ziel, alle Empfehlungen mit dem Evidenzgrad 1A bzw. 1B herauszuarbeiten. Diese wurden im Team ausgewertet und ein idealer Ablauf bei der PVK-Anlage formuliert. Fünf Teilschritte erwiesen sich als patientenschutzrelevant:

- Händedesinfektion von Patientenkontakt;

- Hautantiseptik der Punktionsstelle;

- Keine Palpation der desinfizierten Punktionsstelle;

- Händedesinfektion unmittelbar vor dem Legen des PVK;

- Sterile Abdeckung der Punktionsstelle.

Der zweite Schritt war die Beobachtung dieser Schritte durch eine „study nurse“ in vier Abteilungen des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf, um die tatsächliche klinische Praxis zu erfassen.

Im dritten Schritt wurde interveniert. Es gab eine Präsenzschulung in allen teilnehmenden Abteilungen, das Angebot einer Dummy-Schulung, ein E-Learning, ein Tablett bzw. Poster mit Checkliste („was brauche ich zum Legen des PVK?“) und graphischer Darstellung der fünf relevanten Schritte sowie ein persönliches Feedback durch die „study nurse“ mit dem Ziel zu erfahren, was geholfen hätte, die nicht durchgeführte Maßnahme durchzuführen. Auf diesem Weg kam beispielsweise heraus, dass in einer Abteilung keine sterile Abdeckung zur Verfügung stand. Dieser Mangel konnte umgehend behoben werden.

Im vierten Schritt wurde auf den gleichen Abteilungen wieder beobachtet.

Wichtigste Ergebnisse

Die Compliance bei der Hautantiseptik der Punktionsstelle war vor und nach der Intervention sehr gut (fast 100 %). Bei den anderen 4 Handlungen wurde eine signifikante Verbesserung der Compliance festgestellt: Händedesinfektion vor Patientenkontakt (von 11,6 % auf 57,9 %), keine Palpation der desinfizierten Punktionsstelle (von 33,3 % auf 66,3 %), Händedesinfektion unmittelbar vor dem Legen des PVK (von 0,5 % auf 45,5 %) und sterile Abdeckung der Punktionsstelle (von 24,6 % auf 73,3 %). Darüber hinaus wurde die Reihenfolge der Teilschritte in beiden Beobachtungsphasen ausgewertet. Auch diese wurde signifikant verbessert. Besonders interessant war die Beobachtung, dass die Reihenfolge zu 100 % richtig durchgeführt wurde, wenn tatsächlich auch alle Teilschritte durchgeführt wurden. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Prozess verinnerlicht wurde. Genau das, was man mit dieser Intervention erreichen wollte, vergleichbar mit dem Gangschalten beim Autofahren, bei dem auch nicht überlegt werden muss, in welche Richtung der Schalthebel bewegt werden muss.

Bemerkenswert war auch, dass fast alle Mitarbeiter die Intervention als neutral oder positiv bewertet haben. Hier besteht offenbar Interesse, zu lernen, Abläufe zu verbessern und damit den Patientenschutz zu erhöhen.

Praktisch-klinische Bedeutung für die Patientenversorgung

Mit dieser Studie wird zunächst gezeigt, dass man auf Basis evidenzbasierter Empfehlungen patientenschutz-relevante Schritte identifizieren und anschließend in eine optimale Reihenfolge überführen kann. Dies wurde am Beispiel des Legens eines PVK gezeigt. Diese optimale Reihenfolge hilft, in der Praxis den Patienten so zu behandeln, wie es zum Schutz des Patienten nach heutigem Stand der Wissenschaft optimal ist, um diesen vor einer Sepsis zu schützen. Die Checkliste auf dem Tablett bzw. dem Poster hilft, an alles zu denken und damit unnötige Wege zu vermeiden (siehe Abbildung). Auch das dient dem Patientenschutz, denn wenn ein Mitarbeiter noch einmal den Patienten verlassen muss, um ein vergessenes Utensil zu holen, wird die Compliance insbesondere bei der Händedesinfektion vor Patientenkontakt eher noch schlechter werden, da der Vorgang nun noch mehr Zeit erfordert.

Abb. 1: Checkliste der erforderlichen Utensilien zum Legen eines PVK sowie die fünf wichtigsten Maßnahmen zum Patientenschutz

Dieses Vorgehen hat das Potenzial, die Umsetzung der nachweislich wirksamen Maßnahmen (Evidenzgrade 1A und 1B) in der Patientenversorgung wesentlich zu verbessern. Es wird fast unmöglich sein, die Rate nosokomialer Infektionen auf 0 % zu reduzieren. Aber es könnte möglich sein, die Compliance bei patientenschutz-relevanten Schritten in geschlossenen Handlungen mit Infektionsrisiko auf nahezu 100 % zu erhöhen. Das wäre ein sehr großer Schritt im Hinblick auf den Schutz der Patienten vor vermeidbaren nosokomialen Infektionen.

Literatur

[1] Hagel S, Brunkhorst F: Sepsis. Intensivmedizin und Notfallmedizin 2011, 48(1):57-73.

[2] Delgado-Capel M, Gabillo A, Elias L, Yebenes JC, Sauca G, Capdevila JA: [Peripheral venous catheter-related bacteremia in a general hospital]. Rev Esp Quimioter 2012, 25(2):129-133.

[3] Anonymous: Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle Katheter-assoziierter Harnwegsinfektionen. Bundesgesundheitsblatt 1999, 42(10):806-809.

[4] O’Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, Lipsett PA, Masur H, Mermel LA, Pearson ML et al: Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Am J Infect Control 2011, 39(4 Suppl 1):S1-34.

[5] Kampf G, Reise G, James C, Gittelbauer K, Gosch J, Alpers B: Improving patient safety during insertion of peripheral venous catheters: an observational intervention study. GMS Hyg Infect Control 2013, 8(2):Doc18.

Kampf G. Hygiene-Tipp: Patientenschutz beim Legen peripherer Venenkatheter. Passion Chirurgie. 2014 Mai; 4(05): Artikel 03_03.

Autor des Artikels

Prof. Dr. med. Günter Kampf

Facharzt für Hygiene und UmweltmedizinBode Chemie GmbHBODE SCIENCE CENTERMelanchthonstr. 2722525Hamburg kontaktierenWeitere Artikel zum Thema

01.08.2023 Hygiene-Tipp

Hygiene-Tipp: Freigabe aufbereiteter Medizinprodukte

Nach der KRINKO/BfArM-Empfehlung (2012) endet die Aufbereitung von Medizinprodukten mit der dokumentierten Freigabe zur Anwendung.

01.06.2023 Hygiene-Tipp

Hygiene-Tipp: Feuchtarbeit – Chirurgen eher nicht mehr betroffen

Bisher wurde das ausschließliche Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen für kumuliert mindestens zwei Stunden als Feuchtarbeit angesehen. Die im Oktober 2022 aktualisierte TRGS 401 (Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung – Beurteilung – Maßnahmen) gibt dies nicht mehr vor.

01.05.2023 Hygiene-Tipp

Hygiene-Tipp: Handys im OP-Saal

Die Nutzung privater Mobiltelefone im OP-Saal hat zu unterbleiben. Sie stören den Ablauf der Operation und mindern vermutlich die Konzentration des OP-Teams. Lange ist bekannt, dass Gespräche während einer Operation trotz Tragen eines chirurgischen Mund-Nasen-Schutzes die Luftkeimzahl an Mikroorganismen aus der Mundflora erhöhen.

01.03.2023 Hygiene-Tipp

Hygiene-Tipp: Neues zur Flächendesinfektion

Im Oktober 2022 ist die neue KRINKO-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ erschienen. Sie fordert bei Patientenwechsel im OP bakterizide und levurozide Flächendesinfektions-Präparate.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.