01.01.2020 Aus-, Weiter- & Fortbildung

Gemeinsame Assistentenumfrage des BDC und des Perspektivforums Junge Chirurgie der DGCH 2018/2019

Die Assistentenumfrage des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) hat eine seit 1998 bestehende Tradition. Sie wurde letztmalig in den Jahren 2011 und 2014/15 durchgeführt. Auf ihrer Basis konnten in der Vergangenheit Qualitätskriterien für die chirurgische Weiterbildung erstellt werden, die teilweise auch Einzug in die Musterweiterbildungsordnung gefunden haben. Insgesamt sind die Umfrageergebnisse stets ein wertvoller Spiegel der Weiterbildungssituation in der Chirurgie in Deutschland gewesen.

Dabei ist die Anpassung der Weiterbildungssituation an die aktuellen Bedürfnisse der Assistenten, natürlich immer vor dem Hintergrund chirurgischer, systemimmanenter Notwendigkeiten, ein kritischer Erfolgsfaktor in der Ausbildung der Fachärztinnen und -ärzte von morgen. Zum einen steht die Qualität der Weiterbildung immer auch im direkten Zusammenhang mit der Qualität der Patientenversorgung und ist somit letztlich auch von gesamtgesellschaftlichem Interesse, zum anderen macht eine gute Ausbildung unser Fachgebiet attraktiver für den chirurgischen Nachwuchs, der sich aus den Studierenden rekrutiert. Deren Berufswunsch und auch die Berufswahl festigt sich nach aktuellen Umfragen vornehmlich mit zunehmender klinischer Exposition, insbesondere im Praktischen Jahr, bei dem die Weiterbildungssituation über die Assistenzärzte direkt wahrgenommen werden kann. Bestehende Missstände in der Weiterbildung und den zugehörigen Rahmenbedingungen werden direkt wahrgenommen. So leidet nicht nur unmittelbar die Ausbildungsqualität der ärztlichen Kollegen, sondern es wird auch direkt der potenzielle Nachwuchs abgeschreckt. Darauf deuten auch aktuelle Erhebungen hin, wie unlängst der Berufsmonitor Medizinstudium der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Fakultätentag und der Bundesvertretung der Medizinstudierenden durch die Universität Trier gezeigt hat.

Auch die diesjährige Assistentenumfrage wurde auf Basis der vorangegangenen Umfragen erstellt, die Fragen zusammen mit dem Perspektivforum Junge Chirurgie der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie e.V. (DGCH) aktualisiert, erweitert und als gemeinsame Umfrage gestaltet. Ziel war es, die aktuelle Weiterbildungssituation chirurgischer Assistenzärztinnen und -ärzte adäquat zu erfassen und als Datengrundlage für weitere Verbesserungsbestrebungen zur Verfügung zu stellen.

Umfragedesign

Auf Grundlage der vergangenen Umfragen wurde zusammen mit dem Perspektivforum Junge Chirurgie der DGCH eine leicht modifizierte Folgeumfrage entwickelt. Die Zielgruppe dieser Umfrage setzte sich diesmal ausschließlich aus Assistenten in der Weiterbildung zusammen. Auf die Befragung von Fachärztinnen und –ärzten wurde verzichtet. Wie in den Jahren zuvor konnte der Fragebogen anonym online beantwortet werden, wozu das bereits in den Vorumfragen genutzte, angepasste Online-Umfragetool SurveyMonkey eingesetzt wurde. Die Auswertung erfolgte mit den Statistikfunktionen von Microsoft Excel sowie Graphpad Prism.

Teilnehmerstruktur

Insgesamt gab es 708 Beantwortungen der Umfrage, die zur Analyse genutzt wurden. Dies ist ein zahlenmäßiger Rückgang zu den Vorerhebungen, die allerdings auch noch Fachärztinnen und -ärzte in die Umfrage miteingeschlossen haben, was in diesem Jahr als reine Assistentenumfrage ausgeschlossen war.

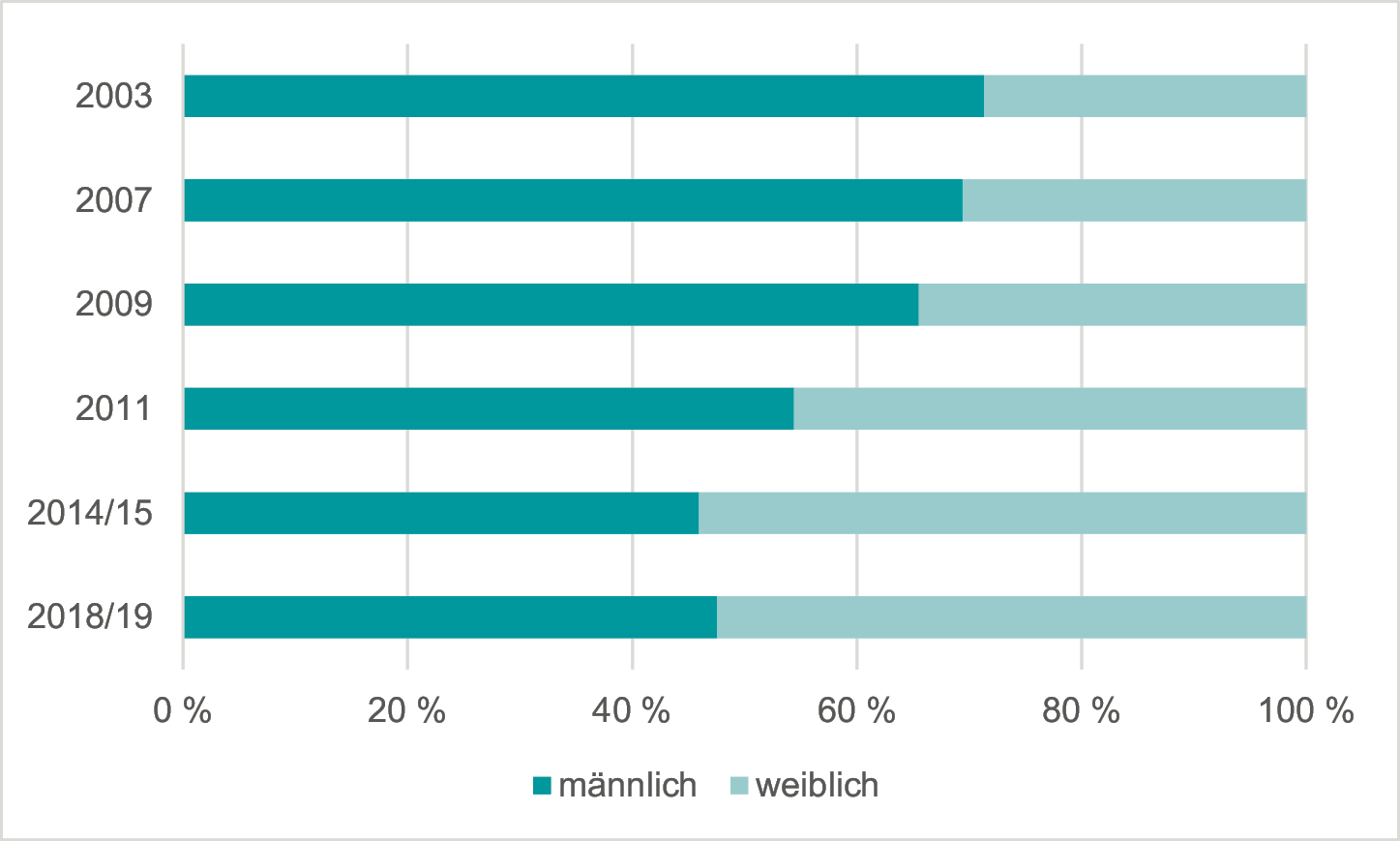

Das Durchschnittsalter der Teilnehmer betrug 34,08 Jahre, mit einem höheren Anteil weiblicher Teilnehmer mit 52,27 %, wie er sich erstmals auch schon in der vergangenen Umfrage 2014/15 gezeigt hat (Abb. 1). Von den Teilnehmern waren 84,99 % zum Zeitpunkt der Umfrage in einer Vollzeitbeschäftigung angestellt. Wie auch in den Jahren zuvor befand sich der größte Teil der Umfrageteilnehmer mit 61,53 % in der Weiterbildung Allgemein-/Viszeralchirurgie (2014/15: 55,1 %) sowie in der Weiterbildung Orthopädie/Unfallchirurgie (24,92 %; 2014/15: 23,7 %). Von den Umfrageteilnehmern befanden sich 18,84 % in der Basisweiterbildung Chirurgie (2014/15: 23,7 %), 25,45 % im dritten und vierten Ausbildungsjahr und 55,71 % Prozent in den letzten beiden Ausbildungsjahren (Abb. 2).

Gesamtzufriedenheit und limitierende Faktoren

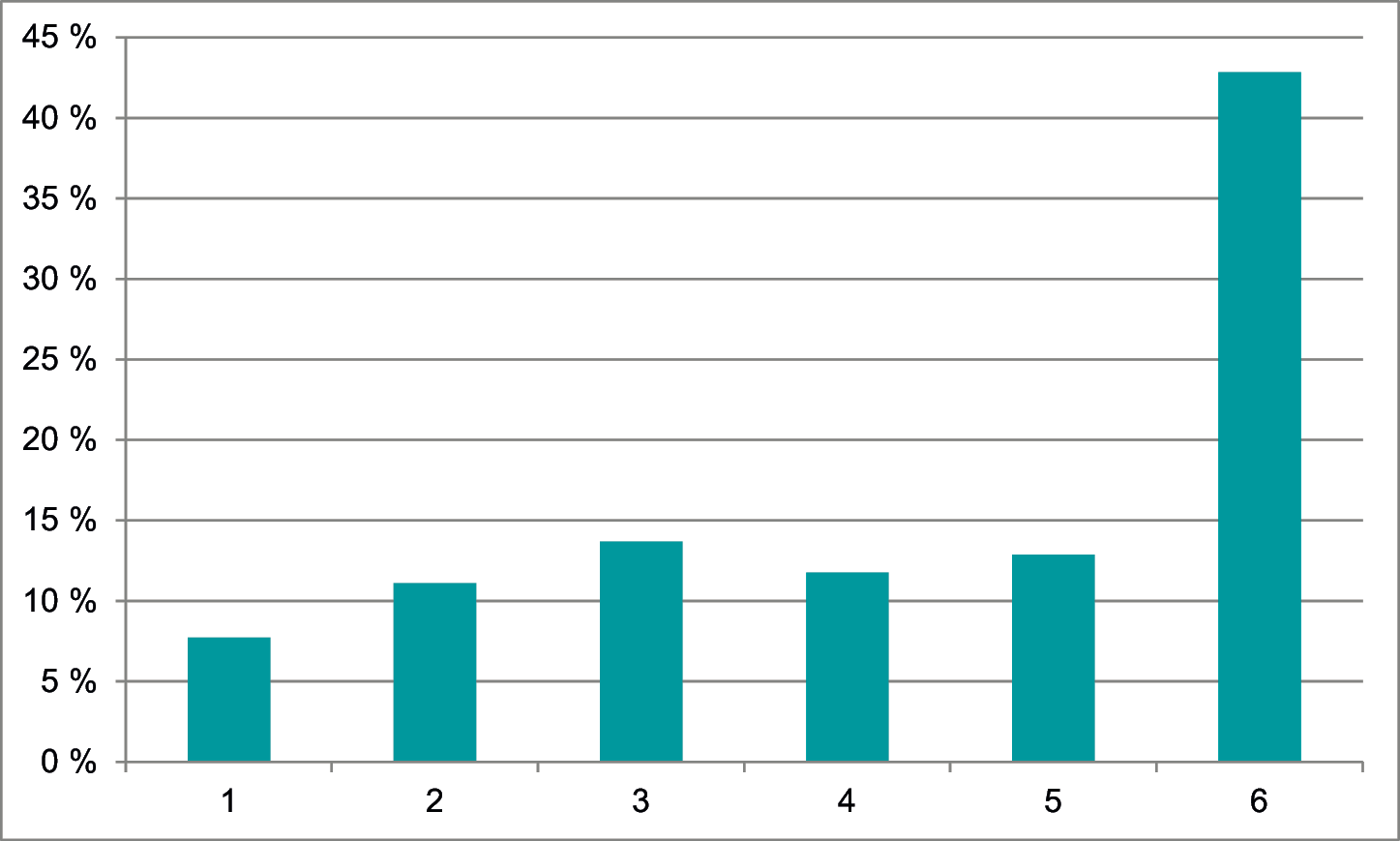

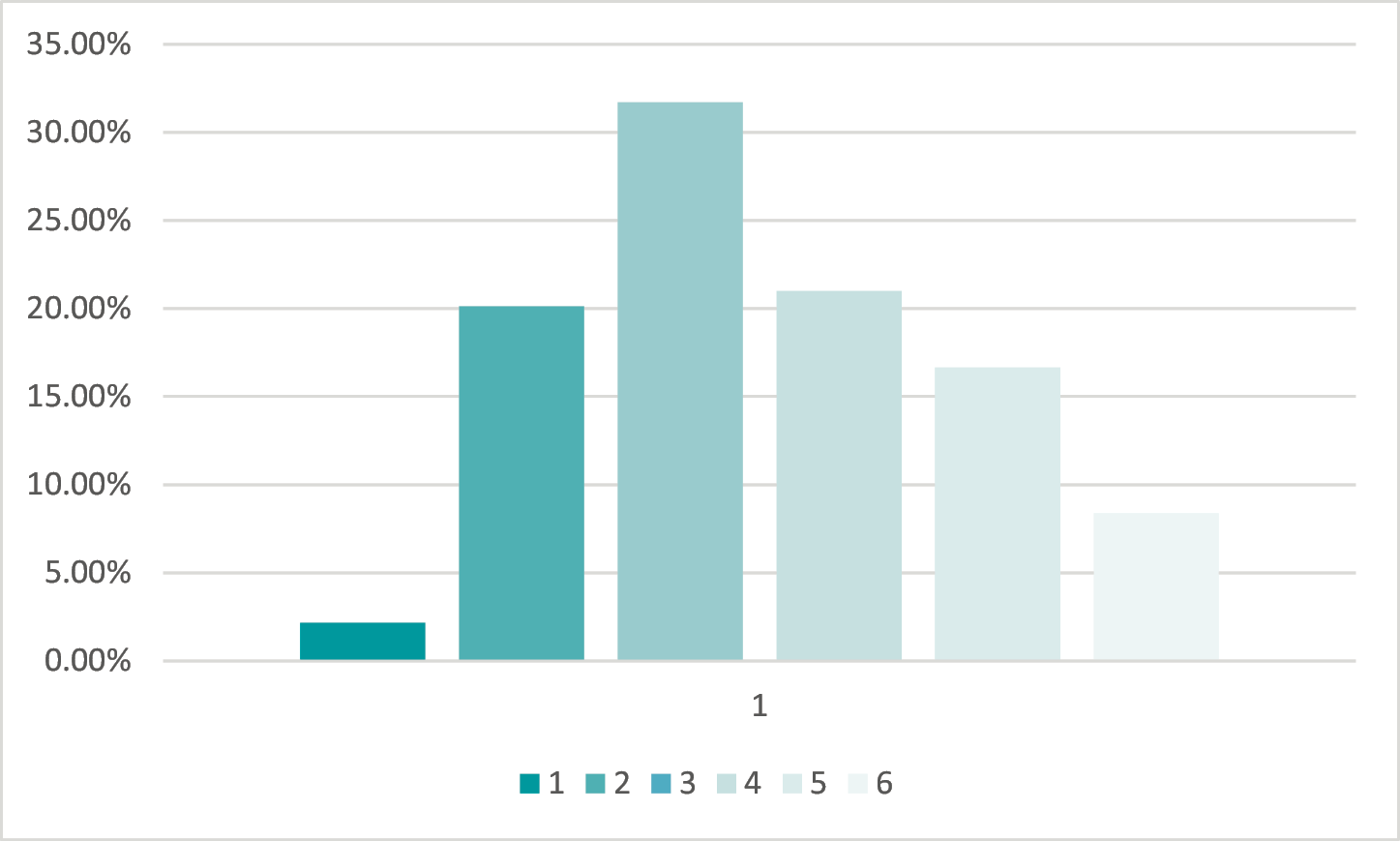

Wie schon in den letztmaligen Umfragen liegt die Gesamtzufriedenheit der Umfrageteilnehmer auch in diesem Jahr auf einer Likert-Skala, orientiert an Schulnoten, von 1 sehr zufrieden, bis 6 sehr unzufrieden, mehrheitlich bei 3 mit einem Durchschnitt von 3,55 (Abb. 3).

Als Gründe wählten die Teilnehmer aus einer Liste verschiedener potenzieller Ursachen bei möglicher Mehrfachnennung mehrheitlich den hohen Anteil arztfremder Tätigkeiten im Berufsalltag (62,39 %), den hohen Zeitdruck während der Arbeit (Arbeitsverdichtung) (61,25 %) sowie insgesamt die hohe zeitliche Arbeitsbelastung (60,54 %) aus. Insbesondere auch eine mangelnde Qualität der Ausbildung rangiert an vierter Stelle der Gründe (53,56 %) (Tab. 1).

Tab. 1: Hauptgründe für die Unzufriedenheit

|

Hauptgründe für die Unzufriedenheit (Mehrfachnennung möglich): |

Anteil der Antworten |

|

Hohe zeitliche Arbeitsbelastung (z. B. Überstunden) |

60,54 % |

|

Unregelmäßige Arbeitszeiten mit Schicht-/Wochenenddiensten |

49,29 % |

|

Hoher Zeitdruck während der Arbeit (Arbeitsverdichtung) |

61,25 % |

|

Schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf |

46,72 % |

|

Schlechte Vereinbarkeit mit anderen beruflichen Tätigkeiten (z. B. Forschung) |

24,22 % |

|

Schlechte Vereinbarkeit mit anderen privaten Tätigkeiten (z. B. Freizeitaktivitäten) |

46,44 % |

|

Merklicher/fühlbarer Einfluss ökonomischer Faktoren auf fachlich-medizinische Entscheidungen |

48,58 % |

|

Schlechtes Arbeitsklima im Arbeitsalltag (zwischen Ärzten, zwischen Ärzten und anderen Berufsgruppen etc.) |

30,06 % |

|

Steile Hierarchien |

15,10 % |

|

Hoher Anteil arztfremder Tätigkeiten im Berufsalltag |

62,39 % |

|

Mangelnde Qualität der ärztlichen Weiterbildung |

53,56 % |

|

Fehlende Anleitung und/oder Supervision im Berufsalltag |

41,31 % |

|

Geringe Anerkennung für die geleistete Arbeit |

51,42 % |

|

Schlecht planbarer Feierabend |

35,75 % |

Bedingt durch diese Unzufriedenheit haben 77,87 % der Befragten angegeben, bereits einmal über einen Wechsel des Arbeitsplatzes nachgedacht zu haben, 51,21 % darüber die Arbeitszeit zu reduzieren, 34,89 % darüber ins Ausland zu wechseln und sogar 38,16 % haben daran gedacht, die praktische ärztliche Tätigkeit ganz aufzugeben. Auch die tatsächliche Bereitschaft aufgrund von Unzufriedenheit, den Arbeitsplatz zu wechseln, scheint zu steigen und so gaben über 30 % der Befragten an, dies auch tatsächlich bereits getan zu haben.

Auch potenzielle Lösungsmöglichkeiten wurden unter den Umfrageteilnehmern abgefragt. Dabei waren die Hauptvorschläge zur Steigerung der Zufriedenheit mit der Weiterbildung in Deutschland das Festlegen verbindlicher, transparenter Weiterbildungsziele durch die Kliniken vor Ort (57,83 %), die Analyse von delegierbaren Tätigkeiten mit zielgerichteter Entlastung (39,39 %), die Beschäftigung von mehr ärztlichem Personal (38,51 %) sowie eine engere Betreuung in Form von Mentoring (37,77 %) (Tab. 2).

Tab. 2: Möglichkeiten die Zufriedenheit zu steigern

|

Möglichkeiten die Zufriedenheit zu steigern (max. dreifach Nennung möglich): |

Anteil der Antworten |

|

Verbindliche Weiterbildungsziele vor Ort, die transparent anhand der Kataloge der ÄK zeigen, wer wie weit ist (für Außenstehende anonymisiert einsehbar) |

57,83 % |

|

Klares Fortbildungsbudget |

8,64 % |

|

Strukturierte Analyse der delegierbaren Tätigkeiten vor Ort und zielgerichtete Entlastung |

39,39 % |

|

Klar definierte und strikt eingehaltene Arbeitszeiten |

24,30 % |

|

Täglich in Anspruch nehmbare und verfügbare Kinderbetreuung |

14,64 % |

|

Weniger Dienste |

27,09 % |

|

Mehr Kollegen |

38,51 % |

|

Klar benannter Weiterbildungsbeauftragter vor Ort |

11,42 % |

|

Mentoringbetreuung (z. B. ein Oberarzt als direkter Mentor eines Assistenten) |

37,77 % |

|

Mehr Gehalt für alle |

6,30 % |

|

Leistungsgerechte Bezahlung |

19,03 % |

|

Sonstiges (bitte angeben) |

7,47 % |

|

Verbindliche Weiterbildungsziele vor Ort, die transparent anhand der Kataloge der ÄK zeigen, wer wie weit ist (für Außenstehende anonymisiert einsehbar) |

57,83 % |

|

Klares Fortbildungsbudget |

8,64 % |

Operative Tätigkeit

Die Anzahl an durchgeführten Operationen als Hauptoperateur pro Befragtem und Woche schwankt in der Umfrage deutlich. So gaben 32,20 % an, im vergangenen Jahr weniger als eine Operation pro Woche durchgeführt zu haben, aber 4,47 % mehr als acht pro Woche. Die Mehrheit der Befragten führte zwischen einer und drei Operationen (43,61 %) pro Woche durch. Dabei sind 74,88 % der Befragten nicht der Meinung, dass an Ihrer Klinik Weiterbildungseingriffe transparent und fair zugeteilt werden (2014/15: 63,7 %).

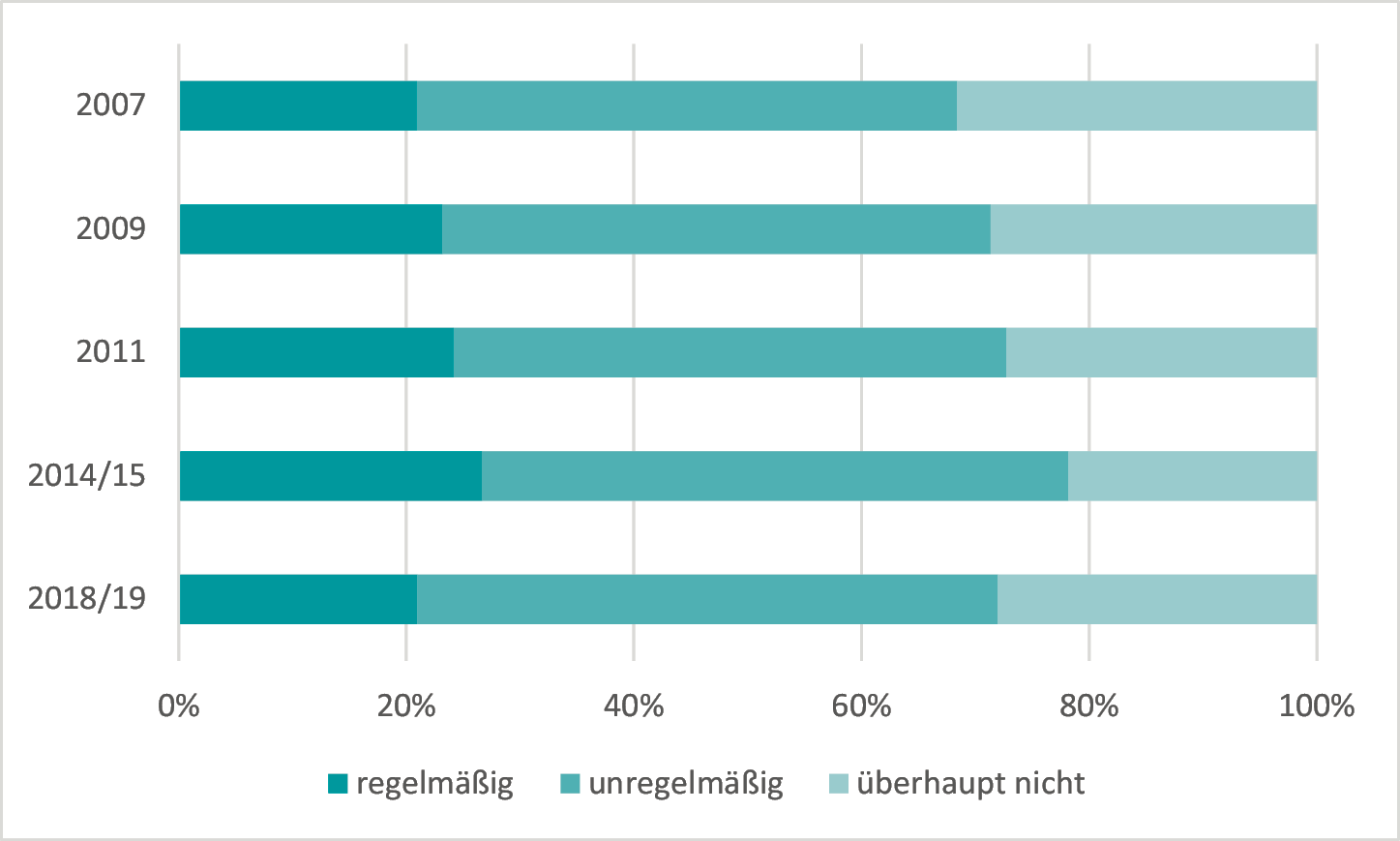

Während damit die gefühlte Intransparenz weiter zugenommen hat, ist die Anzahl der Weiterbildungsassistenten, die wenigstens Teilschritte von Operationen assistieren konnten, etwas gesunken: So durften nur 20,98 % der Befragten regelmäßig Teilschritte bei operativen Eingriffen übernehmen (2014/15: 26,6 %), 51 % unregelmäßig (2014/15: 51,5 %) und 28,02 % gar nicht (2014/15: 21,8 %) (Abb. 4).

Arztfremde Tätigkeiten und Delegation

Hauptgründe für die Unzufriedenheit waren die hohe Arbeitsverdichtung und damit verbunden, der hohe Anteil sogenannter arztfremder Tätigkeiten während der Kernarbeitszeit. Dabei betrug der geschätzte Anteil arztfremder Tätigkeiten oder prinzipiell delegierbarer Tätigkeiten unter den Umfrageteilnehmern im Durchschnitt 37,60 % an der Gesamttagesarbeit. Dabei ist die am häufigsten genannte Tätigkeit, die den Umfrageteilnehmern nach die meiste Zeit in Anspruch nimmt, prinzipiell delegierbare oder digitalisierbare Schreibtätigkeit. Durch die vielschichtigen Änderungen im ärztlichen Arbeitsumfeld sehen sogar über 80 % der Befragten die Qualität der direkten Patientenversorgung gefährdet. Diese unzureichenden Rahmenbedingungen werden als wesentlicher Grund für die mangelnde Attraktivität der Chirurgie bei den Studierenden identifiziert.

Planung der Weiterbildung

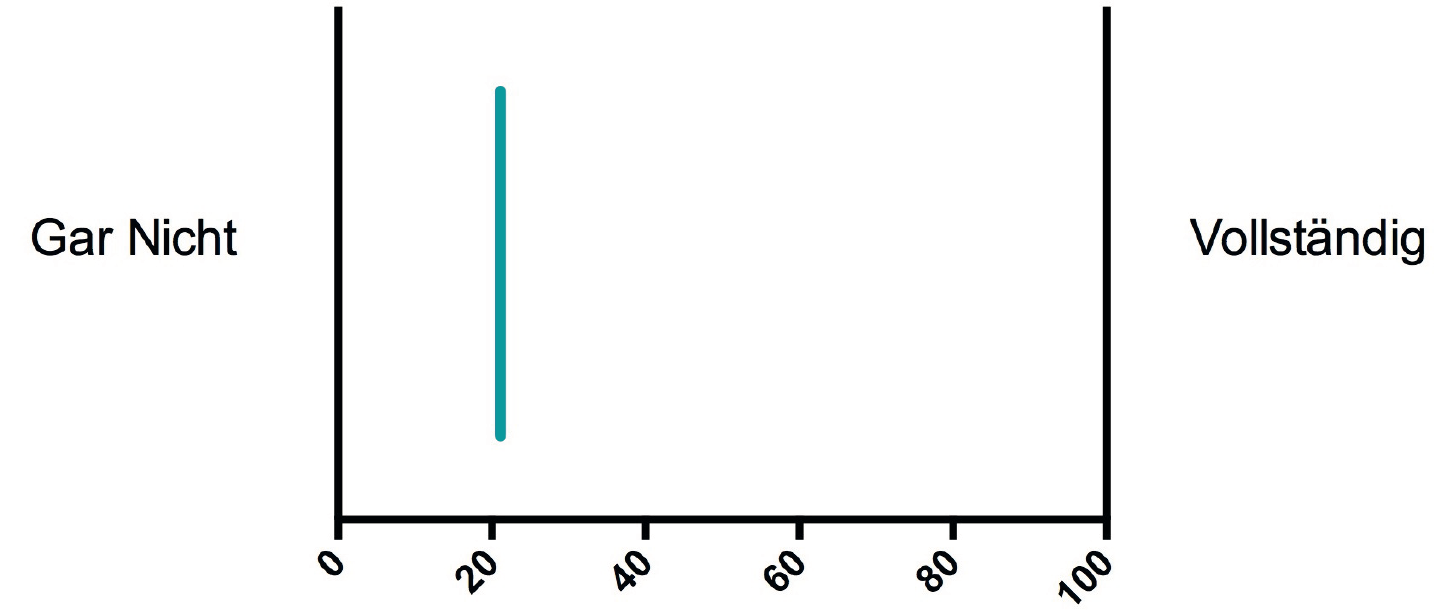

Insgesamt gaben 70,55 % der Befragten an, dass sie nicht davon ausgehen, dass sie zum Ende ihrer Weiterbildungszeit die geforderten Inhalte der Ärztekammern auch tatsächlich absolviert haben werden. Analog gaben 74,81 % der Befragten darüber hinaus an, dass die klinikinterne Planung weniger nach den Notwendigkeiten der Facharztweiterbildung als zumeist kurzfristig und nach jeweiliger Notwendigkeit erfolgt. So sehen es 52,14 % als hilfreich und sogar 45,72 % als unerlässlich an, externe Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen, um facharztnotwendige Kompetenzen zu erlernen. Gemäß der Umfrage erhalten 53,62 % der Befragten regelmäßige, mindestens einmal wöchentliche Fortbildungen. Deren Qualität wird aber auf einer Skala von 1 sehr hilfreich, bis 6 gar nicht hilfreich, im Durchschnitt nur mit einer 3,75 bewertet. Um die Qualität und Organisation der Weiterbildung vor Ort zu verbessern halten es 78,96 % für wichtig, einen Weiterbildungsoberarzt zu designieren, der von weiteren Verpflichtungen weitestgehend freigestellt wird, um sich gezielt mit der Weiterbildung zu befassen. Gefragt danach, ob sich die Umfrageteilnehmer durch ihren Klinikträger oder ihre Klinikverwaltung in der Weiterbildung gefördert fühlen, gaben diese auf einer frei einstellbaren Schiebereglerskala (0 gar nicht bis 100 sehr stark) ihren Verwaltungen im Schnitt nur 21,06 Punkte (Abb. 5).

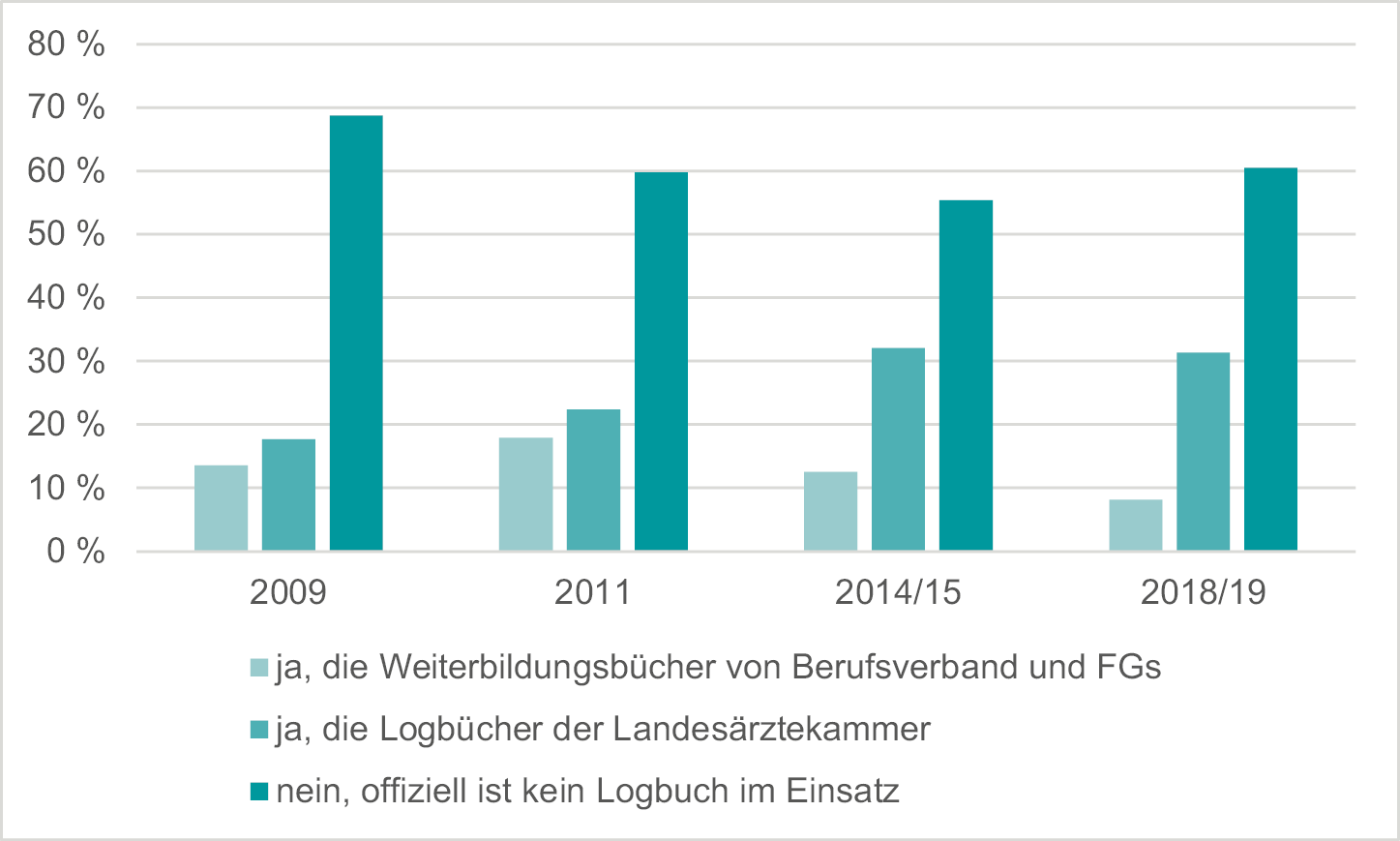

Bezüglich der Dokumentation der Weiterbildung scheint der Logbucheinsatz (Fachgesellschaft, Berufsverband oder Ärztekammer) durch die Kliniken direkt mit 39,48 % eher zu stagnieren (Abb. 6), der persönliche Einsatz durch die Befragten ist aber leicht gestiegen (81,20 %; 2011: 61 %; 2014/15: 79 %). Eigentlich verpflichtende Weiterbildungsgespräche gaben 21,10 % an, gar nicht zu erhalten, 53,06 % nicht in der geforderten Regelmäßigkeit und nur 25,84 % im geforderten Rahmen. An den Kliniken, die zumindest unregelmäßig Weiterbildungsgespräche führen, waren 74,04 % der Kollegen der Überzeugung, dass diese nicht die Qualität ihrer Weiterbildung verbessern.

Diskussion

Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen größtenteils die Trends der vergangenen Umfragen, was vor dem Hintergrund des Nachwuchsmangels und eines durch PricewaterhouseCoopers und WifOR prognostizierten Fachärztemangels in der Chirurgie einen Optimierungsbedarf durch Klinikleitungen, ärztliche Abteilungsleitungen, Verwaltungen, Träger, aber auch durch die Politik weiter unterstreicht. Noch immer wird die Gesamtqualität der chirurgischen Weiterbildung durch die Umfrageteilnehmer im Durchschnitt nur mit der Schulnote befriedigend bis ausreichend bewertet, was nahelegt, dass die bisherigen Maßnahmen zur Ausbildungsverbesserungen nicht ausreichend gewesen sind.

Insbesondere ein sehr hoher Anteil an arztfremden Tätigkeiten während des Arbeitsalltags bei bereits bestehender, belastender Arbeitsdichte scheint dabei weiterhin in großem Maße für die Unzufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen verantwortlich zu sein. Um diese Spannungen aufzulösen, müssten in erster Linie organisatorische Gegebenheiten in den Weiterbildungskliniken geschaffen werden, die eine Entlastung von diesen Tätigkeiten ermöglichen, was letztlich auch von betriebswirtschaftlichem Interesse ist. Allerdings ist dies ein altbekanntes Problem, das auch in größeren, alle Fachgebiete betreffenden Umfragen, wie zuletzt der Weiterbildungsumfrage des Hartmannbundes schon aufgezeigt wurde, aber offensichtlich in vielen Leitungsebenen als solches noch nicht adäquat wahrgenommen wird. Dies betrifft die Strukturen des deutschen Krankenhauswesens mit der verantwortlichen Verwaltung auf der einen Seite und den Chefärztinnen und -ärzten auf der anderen Seite. Lokale Lösungen, die oftmals in enger Kooperation zwischen Verwaltung und ärztlichem Leitungspersonal getroffen wurden, zeigen aber, dass darin auch ein großes Potenzial für mitarbeitergerechte und gleichzeitig betriebswirtschaftlich sinnvolle Lösungen besteht.

Eine schiere Reduktion der Arbeitszeit, wie sie mitunter pauschalisierend in der Generationendebatte und mit dem abgedroschenen Schlagwort der Work-Life-Balance vielen jüngeren Kollegen unterstellt wird, scheint dabei ein deutlich weniger wichtiger Faktor zu sein und explizit danach gefragt, gaben mehr als 60 % (starke bis sehr starke Zustimmung) der Teilnehmer sogar an, für eine gute Ausbildung auf die konkrete Arbeitszeit keinen direkten Wert zu legen.

Chirurginnen und Chirurgen wollen operieren – und so ist die angegebene, relative Unzufriedenheit nicht verwunderlich, da doch 30 % der Befragten im Durchschnitt weniger als eine Operation pro Woche durchführen und über 70 % aber davon überzeugt sind, dass an ihrer Klinik die Vergabe der Weiterbildungseingriffe nicht transparent erfolgt. Auch das Assistieren von Teilschritten einzelner Operationen scheint sich nach wie vor nicht weiter verbreitet zu haben, trotz der insbesondere durch die chirurgische Arbeitsgemeinschaft junger Chirurgen aufgezeigten positiven Effekte. Hier besteht weiterhin an vielen Kliniken ein deutlicher Optimierungsbedarf, obwohl durch transparente und nachvollziehbare Steuerung sehr gute Erfolge und eine Einhaltung der im Weiterbildungskatalog geforderten Operationszahlen gut möglich ist. Dies konnte die Arbeitsgruppe der Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie der Universität Mainz zuletzt eindrucksvoll zeigen. Es sind letztlich die ChefärztInnen und AbteilungsleiterInnen gefragt, zum einen im Sinne der kataloggerechten Ausbildung ihrer jungen Mitarbeiter zu agieren, und zum anderen auch im Interesse der eigenen Abteilung für ein entsprechend positives Weiterbildungsklima zu sorgen, zeigt doch die Befragung, dass bei entsprechender Unzufriedenheit die Bereitschaft zum Stellenwechsel steigt. Vor diesem Hintergrund ist es auch bedenklich, dass vielerorts, durch die Kammern verpflichtende jährliche Weiterbildungsgespräche nicht in der geforderten Regelmäßigkeit stattfinden und bei gut 20 % der Befragten überhaupt nicht stattzufinden scheinen. Letztlich liegt hier auch eine gewisse Verantwortung bei den Weiterbildungsassistenten, diese Gespräche einzufordern und bei entsprechender Unwilligkeit und unzureichender, nicht-anforderungsgerechter Weiterbildung zu reagieren.

Ein Weg aus der Intransparenz heraus scheint dabei in der Benennung entsprechender Weiterbildungsoberärzte zu liegen, die durch Befreiung von Nebentätigkeiten neben der klinischen Tätigkeit vornehmlich für die Struktur und Planung der Weiterbildung verantwortlich sind. Auch durch die Qualität der klinikinternen Fortbildung, die vielerorts schon regelmäßig angeboten wird, besteht eine gute Möglichkeit, die theoretische Ausbildung der Mitarbeiter zu fördern. Solange aber die Notwendigkeit besteht, zur Erlangung der notwendigen Facharztkenntnisse und Kompetenzen Kurse und Fortbildungen zu besuchen, sollte eine finanzielle oder zumindest zeitliche Unterstützung durch die jeweiligen Ausbildungskliniken erfolgen. Auch hier sind kreative Konzepte mancherorts etabliert, die ein einfaches, beiderseitiges Profitieren ermöglichen (z. B. Unterstützung der Fortbildung eines Einzelnen – anschließende Zusammenfassung durch diesen für die Abteilung).

Limitationen

Diese Umfrage unterliegt mehreren Limitationen. Wie bei allen Umfragen dieser Art ist nicht auszuschließen, dass ein Bias hinsichtlich der Beantwortung vornehmlich durch unzufriedene Kollegen besteht. Es ist daher möglich, dass die angegebene Zufriedenheit, wie auch daraus resultierende weitere Angaben ein pessimistischeres Bild zeigen, als es möglicherweise vorliegt.

Gleichsam ist auch die Verteilung über den Berufsverband und die Fachgesellschaft eine Limitation, da eine bereits selektierte Zielgruppe angesprochen wird, was sich letztlich auch in der vornehmlichen Beantwortung durch fortgeschrittenere Weiterbildungsassistenten zeigt.

Ungeachtet dessen ist die Umfrage durch die schiere Zahl der beantwortenden Kollegen eine wichtige Quelle für weitere Detailanalysen insbesondere auch bezüglich der weiteren Ausrichtung der Nachwuchsarbeit des Berufsverbandes wie auch der Fachgesellschaft.

Fazit

Grundsätzlich ist für einen bewussten und selbstkritischen Umgang mit der chirurgischen Weiterbildung und den Rahmenbedingungen weiterhin auf das Stärkste zu plädieren, um durch eine Wahl mit den Füßen, die laut der Ergebnisse der Umfrage für immer mehr junge Kolleginnen und Kollegen denkbar wird, nicht bereits schon bestehende Nachwuchsprobleme weiter eskalieren zu lassen. Die unmittelbare Verantwortung der Umsetzung der in diesem Artikel aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten liegt bei den jeweiligen Weiterbildungsträgern. Allerdings ist die chirurgische Versorgung mit einer ausreichenden Anzahl gut ausgebildeter Ärzte letztlich auch für die Krankenhausträger ökonomisch relevant und ist darüber hinaus auch von politischem, gesamtgesellschaftlichem Interesse.

Weitere detaillierte Auswertungen zur Umfrage werden noch veröffentlicht, wir informieren Sie über den Zeitpunkt und das Medium.

Braun BJ: Gemeinsame Assistentenumfrage des BDC und des Perspektivforums Junge Chirurgie der DGCH 2018/2019. Passion Chirurgie. 2019 Dezember, 9(12): Artikel 04_02.

Autor:in des Artikels

Weitere aktuelle Artikel

01.10.2021 Aus-, Weiter- & Fortbildung

„Schnitten“ und „Aufschneider“ dringend gesucht: Mehr Mut zu einem faszinierenden ärztlichen Karriereziel

Vor einigen Jahren startete der Berufsverband der Deutschen Chirurgen (BDC) eine Kampagne mit dem Titel „Nur Mut! Kein Durchschnittsjob: ChirurgIn“. Ziel war es, mit einprägsamen, mehrdeutigen Slogans – im Volksmund auch „Teekesselchen“ genannt – und Plakatmotiven wie „Schnitten“ und „Aufschneider“ angehende junge Medizinerinnen und Mediziner für eine chirurgische Karriere zu begeistern. Im Laufe der Zeit hat der BDC, auch in Kooperation mit anderen Verbänden, auf dem Gebiet der Nachwuchsförderung weitere Programme und Projekte aufgelegt.

21.09.2021 BDC|News

Live-Webinar “Hernie kontakt” im Oktober: Update Rezidiv-Leistenhernien

Mit einem Update der Rezidiv-Leistenhernien mit und ohne Schmerz greift die BDC|Akademie in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Herniengesellschaft (DHG) die nun zweimal im Jahr stattfindende Reihe "Hernie kontakt" wieder auf.

25.08.2021 Rezensionen

Rezension: Expertise Oberer Gastrointestinaltrakt

„Oberer Gastrointestinaltrakt“ lautet der Titel der Reihe „Expertise Allgemein- und

25.08.2021 Aus-, Weiter- & Fortbildung

Die Chirurginnen – Gemeinsam einfach besser

Wie jeden Morgen betritt die Chefärztin der Unfallchirurgie die Klinik

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.