25.06.2018 Panorama

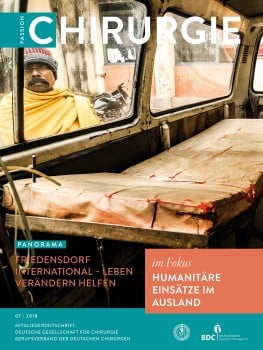

Friedensdorf International – Leben verändern helfen

Die Friedensdorf Einzelfallhilfe steht vor einer Zäsur

Seit über 50 Jahren holt Friedensdorf International Kinder zur medizinischen Versorgung nach Europa. Leider sind dieser Hilfe inzwischen Grenzen gesetzt. Bundesweit sinkt die Möglichkeit der Krankenhäuser Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten eine kostenlose Behandlung zu schenken. Die Gründe für den Freibettenmangel sind vielfältig: erhöhter Kostendruck in den Krankenhäusern, Personalmangel, verschärfte Hygienebestimmungen, zunehmende Spezialisierung der Fachgebiete und Zusammenlegungen von Kliniken zu Verbundkrankenhäusern. Auch verringert sich die Verweildauer der Kinder in den Krankenhäusern stetig, was für das Friedensdorf einen entsprechend höheren pflegerischen und postoperativen Aufwand in der Oberhausener Heim- und Pflegeeinrichtung bedeutet. Deswegen plant das Friedensdorf eine deutliche Erweiterung seines medizinischen Bereiches in Oberhausen. Begonnen wird bald mit dem Neubau eines Operations- und Rehabilitationszentrums.

Die sogenannten „Freibetten“ sind und bleiben trotz des geplanten Neubauvorhabens die Voraussetzung dafür, dass im Rahmen der medizinischen Einzelfallhilfe überhaupt Kindern geholfen werden kann: Denn ohne eine Behandlungsoption in den Krankenhäusern kann Friedensdorf International kein Kind nach Deutschland holen. Aus Spenden wäre die oftmals komplexe Behandlung selbst von einem einzelnen Kind nicht zu finanzieren und erst recht nicht von einigen hundert Kindern pro Jahr, wie es in den letzten Jahrzehnten noch möglich war.

Eindrücke aus dem Rehabilitationszentrum des Oberhausener Friedensdorfes

Es ist 9 Uhr morgens. Silvia steht im Warteraum und sortiert Kartenspiele, legt Malschablonen, Stifte und Papier zurecht. Durch das gekippte Fenster weht Stimmengewirr herein, das zunehmend lauter wird. Wenige Sekunden später betritt Sunnatbek den Raum, dann Ronaldo, dann Fatima und Sama, schließlich die restlichen 33 Kinder, die an diesem Tag einbestellt wurden. Augenblicklich ist die Stille verschwunden und die ehrenamtlichen Helferinnen Silvia und Dagmar haben alle Hände voll zu tun.

So geht es jeden Morgen im Rehabilitationszentrum des Friedensdorfes zu. Nach dem Frühstück machen sich kleine Prozessionen von Kindern unter der Führung der Mitarbeiter vom Speisesaal auf den Weg in den Verbandsraum. Hier werden Verbände und Pflaster gewechselt, Fixateure gereinigt, Spatelübungen zur Verbesserung der Mundöffnung gemacht und Salben aufgetragen. Eben alles, was nach der Akutbehandlung im Krankenhaus noch zu tun ist, um die Rückkehr in die Heimat vorzubereiten.

Bärbel ist gelernte Krankenschwester, koordiniert das Geschehen gemeinsam mit ihrer Kollegin Andrea im Verbandsraum und legt natürlich auch selbst Hand an. „Komplexere Behandlungen können wir allerdings nicht machen, z. B. Röntgenaufnahmen oder Laboruntersuchungen“, sagt sie. Dafür stehen Arztpraxen in der Umgebung zur Verfügung, die gerne helfen. Heute ist auch Herr Dr. Winter wieder da, der immer donnerstags ehrenamtlich im Friedensdorf aushilft und das seit vielen Jahren. Er ist einer von fünf Ärzten, die wöchentlich ehrenamtlich ihr ärztliches Fachwissen zur Verfügung stellen.

Sensibilität ist gefragt

Das Rehabilitationszentrum im Oberhausener Friedensdorf ist der Ort, an dem besonders deutlich wird, weshalb die Kinder überhaupt in Deutschland sind, nämlich aus medizinischen Gründen. Während sie beim Spielen auf dem Dorfplatz und sogar noch im Warteraum des Rehabilitationszentrums eine ungeheure Lebensfreude und Unbekümmertheit ausstrahlen, kullern im Verbandsraum mitunter Tränen. Tränen, die in vielen Fällen nicht geweint werden müssten, wenn ihre Heimatländer den Kindern eine frühzeitige und angemessene medizinische Versorgung ermöglichen könnten. Aus der einen oder anderen Bagatellverletzung müsste dann keine schmerzhafte Knochenentzündung werden und manch eine unzureichend behandelte Brandverletzung würde keine Funktions- und Bewegungseinschränkung ganzer Körperteile zur Folge haben.

Auch Physiotherapie gehört dazu

Während sich der Verbandsraum gegen Mittag langsam lichtet, wird hinter einer anderen Tür mit der Aufschrift „KG“ noch fleißig geübt. Mit großer Geduld und Sorgfalt zeigt die japanische Mitarbeiterin Minori zwei Kindern ihre krankengymnastischen Übungen. Als Umid aus Usbekistan ins Friedensdorf kam, konnte er nur liegen. Nach einigen Operationen sitzt er heute aufrecht im Rollstuhl und übt gerade das Stehen und Gehen am Rollator. Gleichzeitig muss Vitali das Beugen und Strecken seiner Hand trainieren, die er bis vor kurzem aufgrund von Narbenkontrakturen kaum bewegen konnte. Bis zum Nachmittag wird Minori nacheinander weitere Kinder behandeln.

Dauerhafte medikamentöse Versorgung

Übrigens geht die medizinische Einzelfallhilfe in einigen Fällen über die Behandlung in Deutschland hinaus. Das Friedensdorf sorgt, sofern benötigt, für eine medikamentöse oder orthopädische Dauerversorgung der heimgekehrten Mädchen und Jungen. „Wir nehmen bei jedem Hilfseinsatz immer die sogenannten „Dauermedis“ für ehemalige Patienten mit, die sie in Begleitung ihrer Familien dann selbst abholen. Auf diese Weise gibt es schöne Wiedersehensmomente und wir können gleichzeitig erfahren, wie es den Kindern nach ihrer Rückkehr ergeht“, schildert Maria ihre Erfahrungen, die sie im Rahmen vieler Hilfseinsätze gesammelt hat. Beispielsweise ist da Esat aus Afghanistan. Der heute 33-Jährige war 1993 im Friedensdorf und wurde in einem deutschen Krankenhaus wegen einer Fehlstellung seiner Beine und urologischen Problemen behandelt. Bis heute holt er regelmäßig bei jedem Hilfseinsatz seine Medikamente ab.

Dass dies jedes Jahr aufs Neue möglich ist, dafür dankt das Friedensdorf allen Unterstützern und Förderern.

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL

Seit 1967 hilft FRIEDENSDORF INTERNATIONAL verletzten und kranken Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten. Kinder werden zur kurzfristigen medizinischen Behandlung nach Europa geholt und weltweite Projekte verbessern die medizinische und humanitäre Versorgung in den Heimatländern. Die friedenspädagogische Arbeit des Friedensdorfes fördert zudem soziales Bewusstsein und Engagement. Finanziert wird diese Arbeit nahezu ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen – sie ist als mildtätig anerkannt und trägt das DZI-Spendensiegel.

|

Redaktion Öffentlichkeitsarbeit |

Schröder W, Homann H: Editorial Soziales Engagement als Chirurg. Passion Chirurgie. 2018 Juli; 8(07): Artikel 01.

Weitere aktuelle Artikel

01.09.2020 BDC|News

Bilderrätsel

WELCHER MEDIZINISCHE FACHBEGRIFF VERSTECKT SICH HINTER DIESEM BILD? …. HABEN

01.09.2020 Schaufenster

Schaufenster September 2020

Apotheker impfen Patienten künftig gegen Grippe Die AOK Rheinland/Hamburg und

01.09.2020 BDC|News

Work-Life-Balance hält Einzug auch in der Chirurgie

Interview mit Dr. Frauke Fritze-Büttner aus der Jubiläumsartikelserie zu 60 Jahre BDC: Die leitende Oberärztin und Fachärztin für Chirurgie, Viszeralchirurgie und spezielle Viszeralchirurgie, Frau Dr. Frauke Fritze-Büttner, über den Spagat zwischen Job und Beruf, das Mutterschutzgesetz und ihre Motivation, Chirurgin zu werden.

07.08.2020 BDC|News

Chirurg aus Leidenschaft

Prof. Dr. med. Carsten Krones ist Leiter des Themen-Referats „Leitende KrankenhauschirurgInnen" des BDC und erzählt in unserer Artikelserie

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.