27.07.2025 Mund-, Kiefer- & Gesichtschirurgie

Fester Zahnersatz ohne Knochenaufbau bei ausgeprägter Kieferknochenatrophie mittels patientenspezifischer Implantate in der ambulanten MKG-Chirurgie

Die zahnärztliche Implantologie zählt zu den wichtigsten Errungenschaften der modernen Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Ihr Erfolg basiert auf der festen Verankerung von Zahnersatz mit physiologischer Kaukraftübertragung auf den Knochen. Hierfür ist jedoch ein intaktes biologisches Umfeld erforderlich – insbesondere ausreichend dimensionierter, gut durchbluteter Knochen sowie eine adäquat geformte Weichgewebsarchitektur. Nur so lässt sich langfristig eine stabile Integration alloplastischer Implantate in das funktionelle Zusammenspiel der umgebenden orofazialen Muskulatur sicherstellen [1, 2]. Ist das Knochenangebot hingegen unzureichend, stoßen konventionelle Implantationsmethoden an ihre Grenzen. Klassische präimplantologische Maßnahmen wie partikuläre Knochengraft-Augmentationen, Sinusbodenanhebungen (Sinuslift) oder mikrochirurgische Knochentransfers erfordern meist eine monatelange, mehrschrittige Behandlung mit erhöhter Morbidität und nicht unerheblichen Komplikationsrisiken für die Patient:innen [3, 4]. Als alternative Graftless-Strategien wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten vermehrt spezielle Implantate entwickelt, die ohne vorgängigen Knochenaufbau auskommen. Hierzu zählen insbesondere extralange Jochbein-Implantate (Zygoma-Implantate) oder Pterygoid-Implantate, die im Jochbein bzw. Flügelbein verankert werden und damit die atrophierte Kieferregion überbrücken. Zwar erlauben Zygoma-Implantate in geeigneten Fällen eine sofortbelastbare Versorgung ohne Augmentation, doch gehen ihre Insertion und Lage mit erheblichen technischen und anatomischen Herausforderungen einher. So werden in der Literatur Sinusitiden, oronasale Fisteln oder sogar Perforationen des Orbitabodens als mögliche Komplikationen von Zygoma-Implantaten beschrieben, was ihre Anwendbarkeit einschränkt [5, 6].

Angesichts der Limitationen herkömmlicher augmentativer Verfahren rückt ein nahezu in Vergessenheit geratenes Konzept wieder in den Fokus: subperiostale Implantate – allerdings in modernisierter Form. Unterstützt durch CAD/CAM-gestützte digitale Planung und additive Fertigung im Laserschmelzverfahren (Selective Laser Melting, SLM) können patientenspezifische, subperiostal verankerte Gerüstimplantate heute passgenau an die individuelle Anatomie angepasst und biomechanisch optimiert hergestellt werden. Damit eröffnen sich insbesondere für Patient:innen mit extremer Atrophie des Kieferknochens, ausgedehnten Defekten nach Tumorresektionen oder Traumata sowie bei angeborenen Kieferanomalien (z. B. Lippen-Kiefer-Gaumenspalten) neue Wege der dentalen Rehabilitation – ambulant, einzeitig und ohne vorgängigen Knochenaufbau [7–9]. Erste Fallberichte und Pilotstudien zeigten, dass durch diese individualisierten Gerüstimplantate auch hochatrophe Kiefer in einer einzigen Operation mit festsitzendem Zahnersatz versorgt werden können, was dem Wunsch vieler Patient:innen nach einer raschen, invasionsarmen Rehabilitation entgegenkommt [7–9]. Das Ziel dieses Beitrags ist es, das Konzept der modernen subperiostalen Implantate vorzustellen und anhand von klinischen Fallbeispielen sowie aktueller Evidenz die Indikationen, chirurgisch-prothetische Vorgehensweise und klinischen Resultate zu diskutieren.

Methodik

Anhand von zwei exemplarischen Patientenfällen aus der Praxis MKG Köln West werden das operative Vorgehen, die digitale Planungslogik sowie das klinische Ergebnis bei Verwendung eines patientenspezifischen subperiostalen Gerüstimplantats dargestellt. Beide Patientinnen wurden nach ausführlicher Aufklärung über konventionelle Alternativen letztlich mit einem individuell gefertigten Implantatsystem (IPS Implants® Preprosthetic, KLS Martin Group, Tuttlingen, Deutschland) im Oberkiefer versorgt. Die digitale Planung erfolgte interdisziplinär durch das Behandlerteam (Mund-Kiefer-Gesichtschirurg:in, Prothetiker:in) in Zusammenarbeit mit Ingenieur:innen der Herstellerfirma. Hierbei wurden die vorhandenen patientenspezifischen Daten – dreidimensionale Volumentomographie (DVT/CT) und intraorale Scan-Daten der Kiefer mit und ohne Prothese – gemeinsam ausgewertet, um ein ideales Implantatdesign nach dem Prinzip der Rückwärtsplanung („von der Prothese zum Knochen“) zu erstellen. Wesentliche Parameter wie vertikale Dimension (Bisshöhe) und Okklusalebene wurden vorab festgelegt. Die Geometrie des Kieferknochens wurde auf ausreichende Dicke und Dichte für die geplante Verschraubung/Osteosynthese geprüft und das virtuelle Gerüstdesign so angepasst, dass nach Einbringen des Implantats ein spannungsfreier Weichgewebsverschluss möglich ist. In die CAD-Planung wurden geführte Bohrschablonen integriert, welche die exakte Positionierung der Fixationsschrauben und – falls erforderlich – die partielle Reduktion prominenter knöcherner Strukturen (z. B. scharfe Alveolarkammanteile) vorgaben. So konnte das Implantatgerüst passgenau („maßgeschneidert“) auf den knöchernen Strukturen des Oberkiefers aufliegen. Die Herstellung des Gerüsts erfolgte mittels SLM als einteiliges (Fall 1) bzw. zweigeteiltes (Fall 2) Titanimplantat mit integrierten prothetischen Pfeilern. Zusätzlich zur Falldarstellung wurde eine Literaturrecherche aktueller Studien einschließlich systematischer Übersichtsarbeiten durchgeführt, um die klinischen Ergebnisse und Komplikationsraten moderner subperiostaler Implantate einordnen zu können.

Ergebnisse

Fall 1

Eine 68-jährige Patientin stellte sich mit dem Wunsch nach festsitzendem Zahnersatz im zahnlosen Oberkiefer vor. Sie hatte trotz umfassender zahnärztlicher Therapieversuche (u. a. parodontologische Behandlungen) bereits im mittleren Lebensalter alle Oberkieferzähne verloren. Die bestehende Totalprothese im Oberkiefer war aufgrund der fortgeschrittenen Kieferkammatrophie nur mit Hilfsmitteln (Haftcremes etc.) bedingt funktionsfähig. Die Patientin beklagte eine deutliche Beeinträchtigung der Lebensqualität. Allgemeinmedizinisch bestand ein Nikotinabusus (Raucherin) sowie eine Osteopenie. Die Patientin war von den behandelnden Mund-Kiefer-Gesichtschirurg:innen zunächst über die Möglichkeit einer konventionellen Rehabilitation mit aufwendigem beidseitigem Sinuslift und knöcherner Augmentation (z. B. mittels Knochenschalentechnik) und anschließender Insertion von konfektionierten Standardimplantaten aufgeklärt worden. Als alternative Versorgungsoption wurde eine Rehabilitation mittels patientenspezifischem subperiostalem Gerüstimplantat vorgeschlagen. Die Patientin entschied sich für das individuell gefertigte Implantat, das in einteiliger Ausführung mit vier transgingivalen Pfeilern für den Oberkiefer geplant wurde. Dieses Design ermöglichte es, auf eine Resektion des verbliebenen Atrophiekamms sowie eine Eröffnung der Kieferhöhlen zu verzichten. Vier Pfeiler wurden als biomechanisch ausreichend erachtet, um den atrophierten Oberkiefer zu stützen, ohne die prothetische Suprakonstruktion unnötig zu belasten.

Nach abgeschlossener Planung (s. Methodik) erfolgte der Eingriff in ambulant durchgeführter Intubationsnarkose.

Über einen oberen vestibulären Bogenschnitt mit hoher marginaler Inzision wurde der Oberkiefer flächig subperiostal dargestellt (Freilegung der Apertura piriformis, beider Jochbein- bzw. Crista zygomaticus-Regionen sowie des atrophierten Alveolarkamms). Anhand der CAD/CAM-Bohrschablone wurden die vorgesehenen osteosynthetischen Schraubenkanäle in den tragfähigen knöchernen Strukturen des Viszerokraniums präpariert.

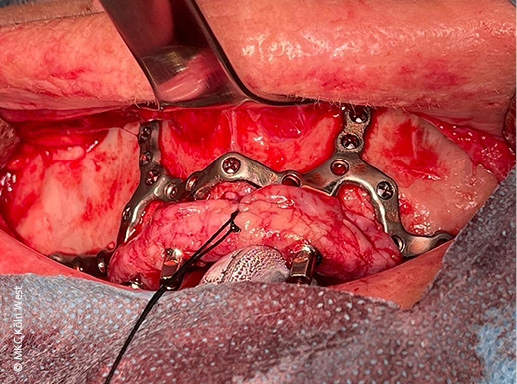

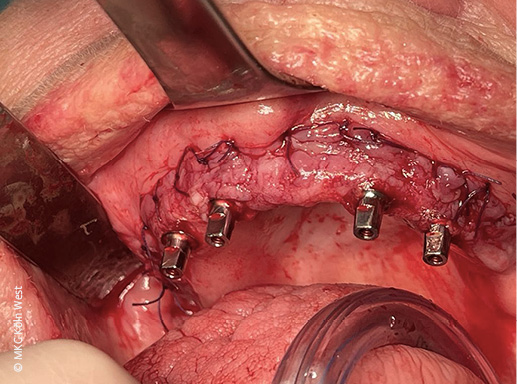

Abb. 1: Intraoperative Situation nach Fixation des Gerüstimplantats.

Abb. 2: OP-Situation nach Fixation des Gerüstimplantats. Spannungsfreier Weichteilverschluss nach Polsterung des Gerüsts.

Anschließend wurde das einteilige Titan-Implantatgerüst inseriert und mit 1,5 mm-Titanschrauben (KLS Martin) an insgesamt vier Fixationspunkten stabil am Oberkiefer verschraubt (unter anderem paramaxillär und im Jochbeinbereich). Zur Austrittssicherung der vier Implantatpfeiler durch die Schleimhaut wurden gezielt kleine Stichinzisionen in der fixierten Gingiva angelegt.

Vor Wundverschluss erfolgte zur Optimierung der Weichgewebslager ein Bichat-Fettkörper-Verschiebelappen beidseits zur zusätzlichen Polsterung des Implantats (vestibuläre Abdeckung der Gerüstanteile). Die spannungsfreie mehrschichtige Wundadaptation konnte im Anschluss erreicht werden.

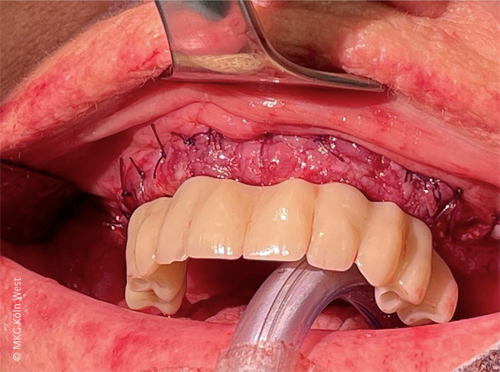

Direkt im Anschluss an die Implantation wurde durch die prothetische Überweiserin eine provisorische Brücke auf dem Implantatgerüst verschraubt, sodass die Patientin bereits beim Erwachen aus der Narkose mit festsitzenden Zähnen versorgt war.

Abb. 3: Sofortversorgung – provisorische Brücke auf dem Implantatgerüst.

Abb. 4: Nahtverschluss nach Implantation, transgingivale Pfeiler sichtbar.

Der postoperative Verlauf war komplikationslos; insbesondere traten keine Wundheilungsstörungen oder Infektionen auf. Nach einer Einheilphase von etwa acht Wochen erhielt die Patientin ihre definitive prothetische Versorgung in Form einer auf den vier Pfeilern verschraubten Stegprothese.

Bei Nachkontrollen zeigte sich die Patientin hochzufrieden; sie berichtete über eine deutliche Verbesserung der Prothesenfunktion und Lebensqualität im Vergleich zur früheren konventionellen Totalprothese.

Abb. 5: Endkontrolle, definitive Stegversorgung sichtbar.

Abb. 6: Endkontrolle definitive Versorgung mit festsitzender Suprakonstruktion.

Fall 2

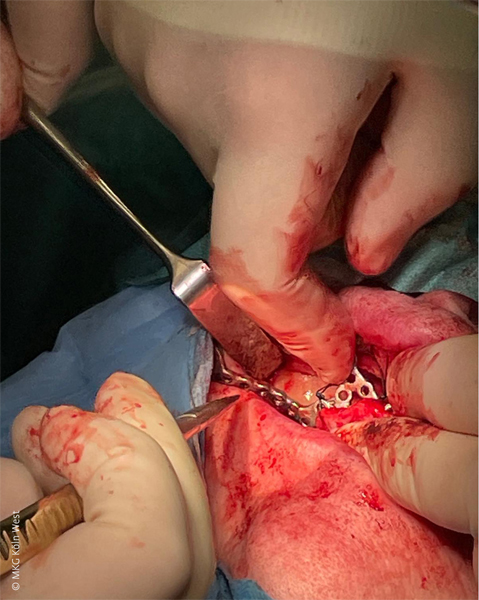

Die zweite Patientin (62 Jahre) wies ein parodontal stark geschädigtes Restgebiss im Oberkiefer auf. Nach Extraktion der nicht erhaltungswürdigen Zähne im Front- und Seitenzahnbereich war es intraoperativ zu einer ausgedehnten Mund-Antrum-Verbindung regio 16 (kommunizierende Kieferhöhle nach Zystektomie) gekommen. Die Patientin wünschte eine zeitnahe festsitzende Rehabilitation des Oberkiefers, wollte jedoch nach Möglichkeit keine vorgängigen Augmentationsverfahren durchlaufen. Nach ausführlicher Beratung über konventionelle augmentative Optionen (Sinuslift beidseits, umfangreiche laterale und vertikale Augmentation des Alveolarfortsatzes mit mehrmonatiger Heilungsdauer) entschied sich die Patientin für die Versorgung mit einem patientenspezifischen subperiostalen Implantat, das – analog zu Fall 1 – in Intubationsnarkose ambulant inseriert werden konnte. In diesem Fall wurde ein zweiteiliges Implantatgerüst für den zahnlosen Oberkiefer geplant, das insgesamt sechs Pfeiler für die prothetische Suprastruktur vorsah. Aufgrund der ausgeprägten Atrophie mit spitz auslaufendem Alveolarkamm war hier im Gegensatz zu Fall 1 zunächst eine gezielte Abtragung des Alveolarfortsatzes notwendig, um eine breitaufliegende, spannungsfreie Adaptation des Gerüsts zu ermöglichen. Die angefertigte Bohrschablone enthielt aus diesem Grund zusätzlich einen integrierten „Cutting Guide“ zur exakten Resektion der knöchernen Kammanteile in der Frontregion.

Abb. 7: Intraoperative Darstellung des eingebrachten Cutting Guide.

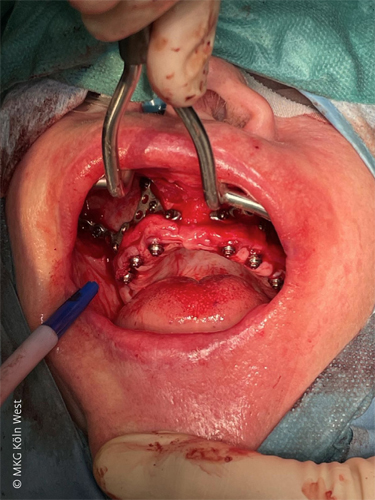

Abb. 8: Fixation des Implantatgerüsts mit Schrauben im Oberkiefer –

Detailansicht.

Nach erfolgter Alveolarkammglättung wurde jeweils rechts und links ein Implantatsegment passgenau aufgelegt und mit dem 1,5 mm MaxDrive-Schraubensystem fest am Knochen fixiert. Sechs transgingivale Pfeiler wurden durch entsprechende Stichinzisionen ausgeleitet und das Gerüst analog zu Fall 1 vestibulär mit verschobenem Bichat-Fettgewebe abgedeckt.

Intraoperativ konnte auf den sechs Pfeilern eine provisorische Interimsbrücke verschraubt werden, die eine sofortige provisorische Versorgung gewährleistete. Nach komplikationsfreier Wundheilung erhielt die Patientin acht Wochen postoperativ die definitive festsitzende Brückenversorgung im Oberkiefer.

Abb. 9: Verschraubtes Implantatgerüst, Weichgewebsmanagement vor Nahtverschluss.

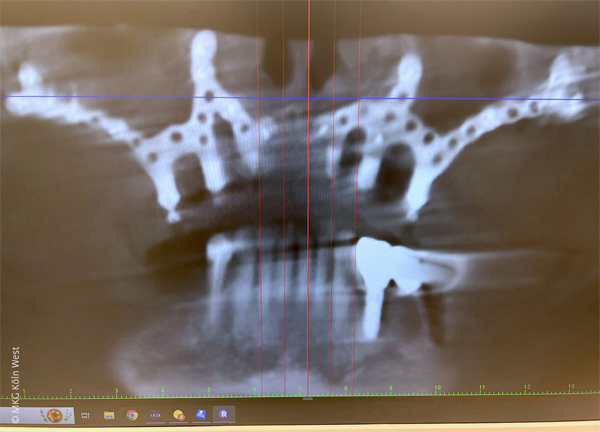

Abb. 10: Röntgenkontrolle nach Implantation – subperiostales Implantatgerüst und Pfeiler sichtbar.

Auch dieser Fall verlief erfolgreich; die Pfeilerimplantate oszillierten nicht und es traten keine Infektionen oder relevanten Expositionen des Gerüsts auf. Die Patientin konnte unmittelbar nach Versorgung beschwerdefrei mit normaler Kaufunktion essen und berichtete ebenfalls über eine klare Verbesserung gegenüber der vorherigen herausnehmbaren Versorgung.

Wie Tabelle 1 verdeutlicht, liegen die Überlebensraten subperiostaler Implantate in verschiedenen Studien im hohen neunzig-Prozent-Bereich. Gleichzeitig ist erkennbar, dass Weichgewebskomplikationen (v. a. partielle Expositionen und periimplantäre Entzündungen) zu den häufigsten Problemen zählen. Im Vergleich zu Zygoma-Implantaten sind diese Komplikationen jedoch meist weniger invasiv und gut beherrschbar, während Zygoma-Implantate eher schwerwiegende Komplikationen (Kieferhöhle, Orbita) bergen. Langzeitdaten (> 5 Jahre) stehen für das neue Subperiostalkonzept noch aus. Historische Studien der ersten Generation subperiostaler Implantate (1960er–1980er Jahre) zeigten damals nach 10 Jahren deutlich abfallende Erfolgsraten, was primär auf technisch unzureichende Passformen und chronische Infektionen zurückgeführt wurde. Ob die moderne Generation subperiostaler Gerüstimplantate eine verbesserte Langzeitprognose bietet, muss die Zukunft weisen – die aktuellen Resultate stimmen jedoch optimistisch.

Fazit

Patientenspezifische subperiostal verankerte Gerüstimplantate ermöglichen eine funktionelle und ästhetische Rehabilitation selbst unter extremen anatomischen Ausgangsbedingungen – und das ohne knöcherne Augmentation. Durch digitale Planung und additive Fertigung lassen sich Implantatgerüste schaffen, die exakt an die individuelle Kiefermorphologie angepasst sind und unmittelbar eine stabile prothetische Versorgung tragen können. Unsere Erfahrungen sowie die bislang publizierten Studien zeigen, dass bei sorgfältiger Patientenselektion, präziser Umsetzung des digitalen Workflows und umsichtigem Weichgewebsmanagement sehr hohe Erfolgsraten erreichbar sind. Subperiostale Implantate stellen somit eine wertvolle Erweiterung des implantologischen Behandlungsspektrums dar, insbesondere für diejenigen Patient:innen, bei denen konventionelle Therapiekonzepte versagen oder aufgrund von Risikoprofil und Behandlungswunsch nicht durchführbar sind. In den Händen versierter implantologisch-tätiger Mund-Kiefer-Gesichtschirurg:innen können diese individuell gefertigten Gerüste eine elegante Lösung für komplexeste Rehabilitationssituationen bieten – ambulant, einzeitig und mit hoher Patientenzufriedenheit. Langfristig bleibt abzuwarten, ob sich das Verfahren im breiteren klinischen Einsatz bewährt und möglicherweise in Zukunft in weiteren Indikationen (etwa bei teilbezahnten Kiefern) Fuß fassen wird. Die bisherigen Ergebnisse lassen jedoch darauf schließen, dass die Renaissance des subperiostalen Implantats dank digitaler Präzision kein vorübergehendes Phänomen ist, sondern zu einem festen Bestandteil der modernen Implantologie werden könnte.

Tab. 1: Überblick über ausgewählte aktuelle Studienergebnisse zu additiv gefertigten subperiostalen Implantaten

|

Studie (Jahr) |

Design/Kollektiv |

Nachbeobachtung |

Implantat-überleben |

Komplikationen |

|

Anitua et al. (2024) [10] |

Systematische Übersichtsarbeit (13 Studien, 227 Pat.) |

Ø 21,4 Monate (kurzfristig) |

97,8 % Survival (5 Ausfälle) |

25,6 % partielle Gerüstexposition; 5,3 % Weichgewebsinfektion; 5,2 % Provisoriumsfraktur |

|

Vaira et al. (2024) [11] |

Multizentrische retrospektive Studie (36 Pat., Oberkiefer) |

4 Jahre maximal (Ø ~2 Jahre) |

100 % Survival; |

9,7 % geringe Exposition (Klasse I); BOP(²) ~10 % der Pfeiler; keine Knochenresorption |

|

Zielinski et al. (2025) [12] |

Retrospektiver Vergleich: |

5 Jahre (Oberkiefer, Cawood V/VI) |

Subperiostal 97,1 %; Zygoma 96,3 % |

Subperiostal: 5,6 % Periimplantitis; |

|

Gellrich et al. (2017) [7] |

Prospektive Fallserie (Kombinationsfälle Atrophie/Defekt) |

12 Monate (Kurzzeit) |

100 % Survival (bei n < 10) |

Gute Funktion, Fallberichte ohne größere Komplikationen (Pilotdaten) |

Legende: ¹ Success = Erfolg im Sinne von Überleben und ohne relevante Komplikationen; ² BOP = Bleeding on Probing (Bluten auf Sondierung, als Zeichen periimplantärer Weichgewebsentzündung)

Literatur

[1] Rossetti P.H.O. et al. Clin Implant Dent Relat Res. 2010; 12(3):234–243.

[2] Mertens C. et al. Int J Implant Dent. 2017; 3(1):37.

[3] De Santis D. et al. Clin Oral Implants Res. 2004; 15(2):193–200.

[4] Schlund M. et al. J Craniomaxillofac Surg. 2016; 44(4):475–482.

[5] Rosenstein J., Dym H. Zygomatic Implants: A Solution for the Atrophic Maxilla – 2021 Update. Dent Clin North Am. 2020; 65(1):229–239.

[6] Korn P. et al. Managing the severely atrophic maxilla: Farewell to zygomatic implants and extensive augmentations? J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2022; 123(5):562–565.

[7] Gellrich N.-C. et al. A customised digitally engineered solution for fixed dental rehabilitation in severe bone deficiency: A new innovative line extension in implant dentistry. J Craniomaxillofac Surg. 2017; 45(10):1632–1638.

[8] Gellrich N.-C. et al. Individual implant borne rehabilitation of severe bone atrophy in the upper jaw by using a digitally designed subperiosteal implant. Head Face Med. 2017; 13(1):17.

[9] Mommaerts M.Y. Additively manufactured sub-periosteal jaw implants. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017; 46(7):938–940.

[10] Anitua E. et al. Clinical performance of additively manufactured subperiosteal implants: a systematic review. Int J Implant Dent. 2024; 10(1):4.

[11] Vaira L.A. et al. Full-arch rehabilitation of severely atrophic maxilla with additively manufactured custom-made subperiosteal implants: A multicenter retrospective study. J Craniomaxillofac Surg. 2024; 52(9):991–998.

[12] Zielinski R. et al. Five-Year Comparative Study of Zygomatic and Subperiosteal Implants: Clinical Outcomes, Complications, and Treatment Strategies for Severe Maxillary Atrophy. J Clin Med. 2025; 14(3):661.

[13] Choo S.H., Glickman R.S., Wiedemann T.G. Graftless Implantology as a Forward-Looking Clinical Concept for Highly Atrophic Maxillary Arches – Part 2. Compend Contin Educ Dent. 2023; 44(3).

[14] Sánchez-Torres A. et al. Customized Subperiosteal Implants for the Rehabilitation of Atrophic Jaws: A Consensus Report and Literature Review. Biomimetics. 2024; 9(1):61.

Zirk M, Scholz J: Fester Zahnersatz ohne Knochenaufbau bei ausgeprägter Kieferknochenatrophie mittels patientenspezifischer Implantate in der ambulanten MKG-Chirurgie. Passion Chirurgie. 2025 Juli/August; 15(07/08): Artikel 03_02.

Autoren des Artikels

Priv.-Doz. Dr. med. Dr. dent. Matthias Zirk

MKG Köln WestFacharzt für Mund-, Kiefer- und GesichtschirurgiePlastische und ästhetische OperationenTätigkeitsschwerpunkt ImplantologieFachzahnarzt für OralchirurgieFEBOMFS kontaktierenDr. med. Dr. dent. Johannes Scholz

Facharzt für Mund-, Kiefer- und GesichtschirurgieFachzahnarzt für OralchirurgieMKG Köln WestBunzlauer Straße 150858Köln kontaktierenWeitere aktuelle Artikel

12.08.2025 BDC|News

PASSION CHIRURGIE 07/08-2025: Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Die Sonne lacht endlich wieder vom Himmel – und passend zur Jahreszeit präsentieren wir Ihnen die Sommer-Ausgabe von PASSION CHIRURGIE. Im Fokus steht dieses Mal die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – ein Fachgebiet, das durch seine Vielseitigkeit und Komplexität fasziniert. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke in innovative Technologien, bewährte Behandlungsmethoden und den Blick auf internationale humanitäre Hilfe in Kabul.

01.08.2025 BDC|News

Editorial 07/08-2025: Fortschritte und Herausforderungen in der MKG-Chirurgie

Die aktuelle Ausgabe der Passion Chirurgie beleuchtet eindrucksvoll die Vielfalt und Komplexität der modernen Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Die folgenden Artikel bieten spannende Einblicke in innovative Technologien, bewährte Behandlungsmethoden und internationale humanitäre Einsätze, die das Fachgebiet prägen.

27.07.2025 Mund-, Kiefer- & Gesichtschirurgie

Evolution und Etablierung der robotischen Supermikrochirurgie in der rekonstruktiven Chirurgie der Kopf-Hals-Region

Der chirurgische Goldstandard zur Rekonstruktion von großen Gesichtsdefekten – wie nach einer ablativen Tumorchirurgie oder Traumata – ist die Verwendung von freien mikrovaskulären Transplantaten. Obwohl ein erheblicher Verlust an Weichgewebe und Knochen auftritt, können die meisten Patienten wieder zufriedenstellende anatomische und physiologische Funktionen erreichen [1].

27.07.2025 Mund-, Kiefer- & Gesichtschirurgie

Osteomyelitis im Kieferbereich

Sowohl die medikamenten-assoziierte Kiefernekrose (MRONJ) als auch die bakterielle Osteomyelitis stellen Erkrankungen des Kieferknochens dar, die sich sowohl in der Ätiologie, Klinik, und Diagnostik, als auch in der Prävention und den Therapieansätzen unterscheiden. Im folgenden Beitrag werden beide Entitäten differenziert dargestellt und voneinander abgegrenzt.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.