29.01.2024 Panorama

Chirurgie in der DDR – In der Provinz (Teil 1)

Provinz heißt hier „außerhalb der Universität“, und sie ist lokalisiert auf die „Zone“. Die Motivation, von einer Hochschulklinik in die Provinz zu gehen, dürfte in Ost und West so unterschiedlich nicht gewesen sein: Nicht Oberarzt auf Lebenszeit zu sein, den Sprung in die Selbstständigkeit zu suchen, manchmal auch weggelobt oder abgeschoben zu werden. Auch ein unfreiwilliger Wechsel weg von der Alma Mater hat sich nur allzu oft als Glücksfall erwiesen, wo ungeahnte Talente frei und hohes Ansehen erlangt wurden. Die Kollegen zwischen Kap Arkona und Fichtelberg lebten und arbeiteten jedoch in einem zentralistischen Regime, bei dem die Staatspartei SED in Berlin alle Entscheidungen auch für das Gesundheitswesen traf, die dann bis in den letzten Winkel der Republik „durchgestellt“ wurden. Auch bei einem Wechsel an ein Stadt-, Kreis- oder Bezirkskrankenhaus blieb man als Chefarzt permanentem Druck ausgesetzt, wenngleich dieser an der Universität am höchsten war, da schaute man am genauesten hin! Insbesondere bei Beförderungen und Berufungen waren öffentliches Bekenntnis zum Staat und Mitgliedschaft in der SED die entscheidenden Faktoren. Nach dem Mauerbau 1961 wurden die Zügel noch fester gezogen. „Jetzt haben wir die reaktionären Mediziner, jetzt können sie nicht mehr damit drohen, die DDR zu verlassen!“ (Originalton eines Parteifunktionärs vor Medizinstudenten und Ärzten). So musste sich eine „innere Emigration“ weg von der Universität oder Akademie als Illusion erweisen, es sei denn, man konnte eine der raren Stellen in einem konfessionellen Haus ergattern.

Zone = bewusst oder unbewusst herabsetzende Bezeichnung des Staates DDR (1949-1990). Es gibt im Jahr 2023 noch Menschen, die die fünf „neuen“ Bundesländer immer noch als „Zone“ bezeichnen.

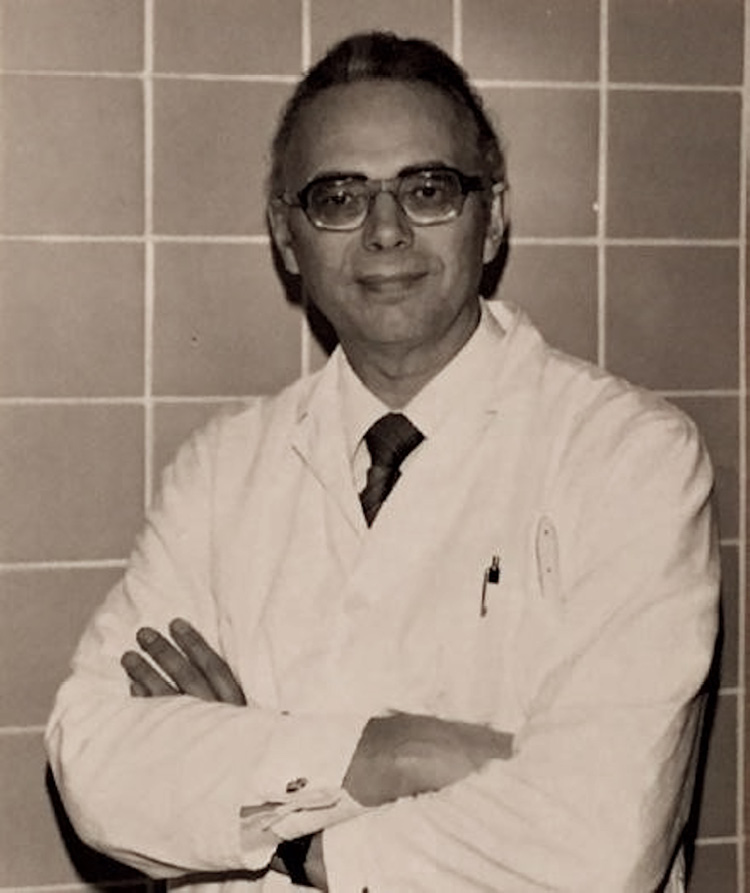

Die über 400 km von Leipzig nach Stralsund hatte Herberts Uebermuths (1901-1986) erster Oberarzt Dr. med. Otto Scholz (1916-2010) 1958 ohne Kulturschock überwunden, als er die Chefarztposition im Krankenhaus am Strelasund übernahm. Wo der Schöngeist Scholz weilte, da war immer auch Kultur und zudem war ihm die Stadt am Meer seit dem Lazarettaufenthalt 1945 ans Herz gewachsen. Während in der BRD mit der Bezeichnung „Bezirkskrankenhaus“ Landeskliniken und Heilanstalten der Psychiatrie verbunden sind, stand in der DDR dieser Name für Allgemeinkrankenhäuser der Schwerpunkt- bzw. Maximalversorgung, auch in Städten, die keine Bezirkshauptstädte waren wie z. B. Stralsund, Brandenburg/Havel, Coswig/Sa., Görlitz oder Meinigen. Obwohl noch 1960 extern bei seinem ehemaligen Chef Uebermuth in Leipzig mit der Arbeit „Konservative Behandlung schwerer gedeckter Hirntraumen“ habilitiert und für ordinariabel gehalten, machte sich Scholz keine Illusionen und blieb 23 Jahre in Stralsund. Zu kritisch stand er dem System DDR und der zunehmenden ideologischen Indoktrination an den Hochschulen gegenüber. Seit 1969 Honorarprofessor der Universität Greifswald, erwarb sich Chefarzt Dr. Scholz nicht nur in Stadt und Land hohe Anerkennung, sondern wirkte auch international bei Auslandseinsätzen der WHO und des IRK.

Auch ein vielversprechender junger Oberarzt von Willi Felix (1892-1962) an der Berliner Charité wählte 1957 den Gang in die Provinz: Eberhard Hasche (1920-1973), seit einem Jahr mit dem „Problem des pleuralen Leerraumes nach Lungenresektion“ habilitiert, folgte dem Ruf als Leiter der Abteilung für Thorax- und Kardiochirurgie der Zentralklinik Bad Berka in Thüringen. Hier baute er unter großen Schwierigkeiten das fünfte und einzige nicht universitäre herzchirurgische Zentrum der DDR auf (neben Berlin, Halle, Leipzig und Rostock). Der versierte Operateur und leidenschaftliche Lehrer wäre gut auf einem Ordinariat vorstellbar gewesen, wenn nicht sein katholischer Glaube und seine Distanz zur Staatspartei und ihrer Politik dagegengesprochen hätten. So blieb ihm von 1960 bis 1972 die Professur mit Lehrauftrag an der Humboldt-Universität Berlin, die er von Bad Berka aus nur sporadisch wahrnehmen konnte. Über Thüringen hinaus genoss Prof. Hasche bis zu seinem frühen Tod mit 53 Jahren einen legendären Ruf, der posthum mit der Benennung eines Weges in Bad Berka seine Würdigung fand.

Im Gegensatz zu den beiden Vorgenannten stand der Parteigenosse Prof. Ernst-Gustav Michelsen [Michelsson] (1917-1994), Sohn eines Medizinprofessors und Chefarztes in Dorpat [Tartu]. Michelsen hatte in Rostock studiert und 1945 promoviert, bevor er als Assistent an der Chirurgischen Universitätsklinik Greifswald bei Willi Felix und Walter Schmitt (1911-2005) arbeitete. Selbständige Stellungen nahm Michelsen als Vor-Vorgänger von Scholz in Stralsund sowie an den Krankenhäusern von Bad Doberan und Kühlungsborn ein, bevor er von der Regierung den Auftrag erhielt, ein neues Großkrankenhaus in Rostock zu konzipieren. Michelsen erledigte unter größtmöglicher Förderung diese Aufgabe mit Bravour. So konnte er sich in Schweden umsehen und sich an der modernen Krankhausarchitektur orientieren. Das im Dezember 1965 eröffnete Südstadt-Krankenhaus in Rostock, das 32,8 Millionen Ostmark gekostet hatte, sollte Michelsens Lebenswerk werden, ein „Palast der Gesundheit“, wie die Presse schrieb, mit dem Status eines Bezirkskrankenhauses. Michelsen verfügte als ärztlicher Direktor über 557 Betten, 100 Ärzte und 600 nichtärztliche Mitarbeiter. Er hatte einen Zweitwohnsitz in Ahrenshoop und genoss das ansonsten nur allerhöchsten Partei- und Regierungsmitgliedern zustehende Privileg, auf der Ostsee, die zu DDR-Zeiten militärisches Sperrgebiet war, segeln zu dürfen. – Ernennungen zum Obermedizinalrat, zum „Verdienten Arzt des Volkes“ und zum Professor blieben nicht aus.

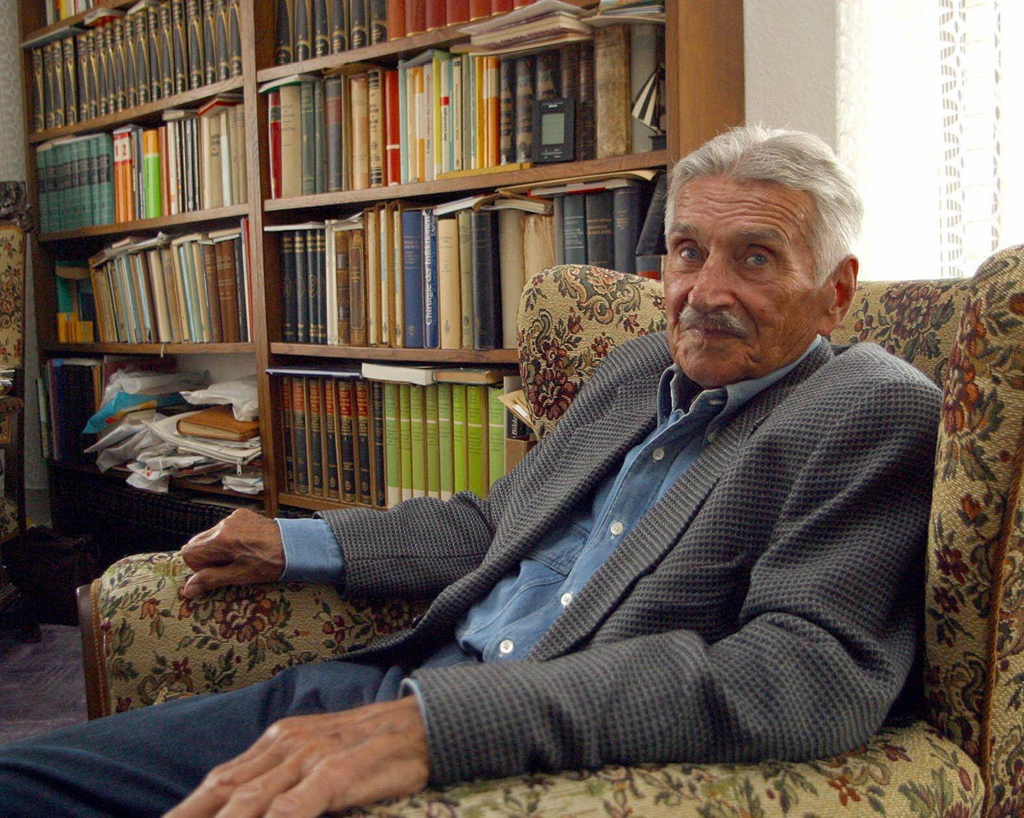

Im näheren Umfeld von Berlin mussten sich die Bezirkskrankenhäuser von Brandenburg und Potsdam an der übermächtigen Chirurgie der Hauptstadt messen lassen. Das gelang ihnen dank profilierter Chefs an der Spitze. Der eine war gebürtiger Dresdner und Schüler von Albert Fromme (1881-1966): OMR Dr. med. Ludwig Krafft (1920-2013) in Brandenburg an der Havel. Er war Truppenarzt im Krieg gewesen, als er bei Fromme in Dresden-Friedrichstadt anfing. Dieser schickte ihn Mitte der 1950er Jahre zu Rudolf Frey (1917-1981) nach Heidelberg, um die moderne Anästhesie zu erlernen. So wurde Krafft einer der ersten Fachärzte für Anästhesiologie in der DDR. Als Fromme in den Ruhestand ging, leitete Krafft zusammen mit dem Griechen Elias Ligdas (1912-?) kommissarisch die 350-Betten-Klinik und wechselte mit dem Amtsantritt von Hans-Dietrich Schumann (1911-2001) 1957 als chirurgischer Chefarzt nach Brandenburg, wo noch vollklimatisierte und funktionsfähige Operationsbunker aus der Kriegszeit vorhanden waren. Unter Krafft erfolgten Um-, Aus- und Neubauten und die Verselbstständigung von Spezialdisziplinen wie z. B. Anästhesie, Traumatologie und Urologie. Auch der Geschichte seines Fachgebietes hat Krafft viel Interesse entgegengebracht, wie aus Veröffentlichungen und persönlichen Gesprächen des Verfassers mit ihm hervorgehen. Außerdem ist OMR Dr. Krafft viele Jahre Vorsitzender der Regionalgesellschaft Potsdam innerhalb der Gesellschaft für Chirurgie der DDR gewesen.

Als „Nachbar um die Ecke“ sorgte Prof. Wilhelm Matthias Haßlinger (1905-1997), genannt WM, 21 Jahre als Chefarzt des Bezirkskrankenhauses Potsdam für Furore. Die chirurgische Schulung erfuhr der Bayer in Würzburg bei Fritz König (1866-1952), Max Kappis (1881-1938) und Ernst Seifert (1887-1969). Der zweite Weltkrieg entwurzelte den noch in Würzburg Habilitierten von der akademischen Karriere, und so gelangte der Sanitätsoffizier der Luftwaffe nach Kriegsende zunächst an das Stadtkrankenhaus in Nauen und dann aufgrund seiner Qualifikation schon 1949 als Chef an die Großklinik in Potsdam, das spätere Bezirkskrankenhaus. Es erfolgten Umhabilitation und Ernennung zum a. o. Professor für Chirurgie an der Humboldt-Universität in Berlin, womit Haßlinger wieder einen gewissen Anschluss an die Hochschulmedizin fand. Prof. W. M. Haßlinger konnte 1970 das Haus in bestem Zustand an seinen Schüler und Nachfolger Prof. Hans Röding (1930-1998) übergeben. Dieser bezog 1985 einen Neubau in zeitgenössischem Glas-Beton-Stil. 1991 erhielt das Klinikum den Namen Ernst von Bergmanns (1836-1907), der hier 1899 die erste Appendektomie durchgeführt hatte.

Im südlichen Brandenburg, in Cottbus, steht nicht nur das größte Jugendstil-Theater Deutschlands, sondern es befindet sich hier auch ein imposantes Krankenhaus. Die „Städtische und Thiemsche Heilanstalt“ wurde 1914 auf Initiative und mit Geldern des Arztes Carl Thiem (1850-1917) eingeweiht. Dr. Carl Thiem hatte sich vorwiegend autodidaktisch zum Chirurgen entwickelt, die „Monatsschrift für Unfallheilkunde“ mitbegründet und ein „Handbuch der Unfallheilkunde“ verfasst, das wohl ausschlaggebend für seinen Professorentitel gewesen war. Mehrere Chefärzte folgten auf Prof. Thiem, bis in den Wirren der Nachkriegszeit der Greifswalder Universitätschirurg und Professor Ernst-Rulo Welcker (1904-1971) in die Spreestadt gelangte. Welcker imponierte, er war gut und man brauchte ihn dringend, sodass er rasch entnazifiziert wurde. Während seines fast 25-jährigen Wirkens brachte er die durch den Krieg baulich und personell in Mitleidenschaft gezogene Klinik zu neuer Blüte. Als Abgeordneter der SED wurde er 1950 in den Landtag von Brandenburg entsandt. Die Bettenzahl der Chirurgie schwankte zwischen 200 und 300. Welckers hohes Arzttum hat eine ganze Generation von Ärzten beeinflusst, wie Zeitgenossen aussagen. Der in den Jahren von 1972 bis 1982 errichtete Neubau sollte den Namen des ursprünglichen Gründungsvaters Carl Thiem tragen, was staatlicherseits aus ideologischen Gründen – man sah in Prof. Thiem den Vertreter des Bürgertums – nicht gestattet wurde. Nach der politischen Wende 1990 erhielt das 1400-Betten-Haus den Ehrennamen „Carl-Thiem-Klinikum“ und wurde Schwerpunktkrankenhaus und Lehrkrankenhaus der Charité in Berlin.

Die Länderstruktur wurde in der DDR 1952 aufgehoben und dafür 14 Bezirke gegründet. Erst nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 entstanden die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen.

Man sagt, Görlitz sei eine der schönsten Städte Deutschlands, die östlichste ist sie ohnehin. Nach hier zog es 1955 den Sachsen Heinz Funke (1911-1993), der aus einfachen Verhältnissen stammte und den Krieg als Sanitätsoffizier und schwer Verwundeter hinter sich hatte. Nach dem Studium in Würzburg war er zunächst Assistenzarzt in Osterburg in der Altmark gewesen. Über seinen dortigen chirurgischen Lehrer Fritz Walter Pommrich (1900-1967), dem „Sauerbruch der Altmark“, war Funke gewissermaßen Enkelschüler von Fromme in Dresden. Kurz nach Kriegsende erhielt Funke schon die Anstellung als Chefchirurg am Kreiskrankenhaus in Lichtenstein im Erzgebirge, wo er zehn Jahre blieb und auch politisch aktiv war. Als Abgeordneter der SED saß er von 1949 bis 1958 in der DDR-Volkskammer. Als er 1955 nach Görlitz wechselte, stand er vor der Mammutaufgabe, Chefarzt der Chirurgie und später Ärztlicher Direktor zu sein, das 50 Jahre alte Großkrankenhaus zu renovieren und gleichzeitig einen Neubau in die Wege zu leiten. Trotz dieser Mehrfachbelastungen schaffte es Funke, Freund der schönen Künste und leidenschaftlicher Jäger zu sein. In seiner Klinik war der exzellente Operateur Initiator zahlreicher Neuerungen, Pionier der Intubationsnarkose und der Transfusionsmedizin, Förderer einer eigenständigen Dialyse und Notfallmedizin. Ehrungen blieben nicht aus: Verdienter Arzt des Volkes, Professor, Ehrenbürger von Görlitz u. a. Seine Hauptschüler waren Peter Heinrich (1927-2012), der nachmalige Ordinarius an der Medizinischen Akademie Magdeburg, und Reinhard Schroth (1926-2017), Chefarzt am Paul-Gerhard-Stift in Wittenberg, dem der folgende Abschnitt gewidmet ist.

Sein „Chirurgischer Ratgeber“ passte in jede Kitteltasche, ist in fünf Auflagen erschienen, eine auch in der BRD. Reinhard Schroth kam aus Freiwaldau (Fryvaldov) im heutigen Tschechien, hatte alle nur denkbaren Schrecken des Krieges und der Gefangenschaft erlebt, bevor er in Jena studieren konnte. Seit seiner Anstellung in Lichtenstein begleitete er seinen Meister Funke (s. o.) bis nach Görlitz. Funke förderte ihn umfassend, schickte ihn zu Hospitationen nach Jena (Kuntzen), Berlin (Felix), Pässler (Leverkusen), Leipzig (Uebermuth) und sogar in die Schweiz zur Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO). Bei Heinrich Kuntzen (1893-1977) habilitierte er sich 1964 extern; alles war mit Kampf verbunden. 1972 wurde Schroth zum Chefarzt der Chirurgie am evangelischen Paul-Gerhard-Stift in der Lutherstadt Wittenberg gewählt. Mit zahlreichen Veröffentlichungen, Vorträgen und der Habilitation wissenschaftlich ausgewiesen, wartete er vergeblich auf eine Dozentur, zu offensichtlich waren sein christlicher Glaube, seine kritische Haltung zur Obrigkeit im Allgemeinen und seine Weigerung, aus der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie auszutreten im Besonderen. Hochbetagt starb Dr. Schroth mit 91 Jahren an den Folgen eines Sturzes.

Teil 2 folgt.

Korrespondierender Autor:

Dr. med. habil. Volker Klimpel

Grazer Straße 3

01279 Dresden

Panorama

Klimpel V: Chirurgie in der DDR – In der Provinz (Teil 1). Passion Chirurgie. 2024 Januar/Februar; 14(01/02): Artikel 09.

Diesen Artikel finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | XXX | XXX.

Weitere aktuelle Artikel

23.07.2020 BDC|News

Mit Arroganz und Ignoranz kann kein Nachwuchs akquiriert werden

Der BDC feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer im Gespräch über Veränderungen in der Arbeitskultur und ihre Auswirkungen auf das Fach, über Effekte der Kommerzialisierung in der Medizin und wie Nachwuchskräfte gewonnen werden können.

01.07.2020 Entwicklungshilfe

Ist Albert Schweitzer ein zeitgemäßes Vorbild?

Der Urwaldmediziner Albert Schweitzer [1] sollte mein Leben seit meinem 7. Lebensjahr bestimmen. Die Inspiration durch die Biografie des Philosophen, Arztes, Musikers und Nobel-Laureaten gaben mir einen Weg vor, der für einen Einwanderersohn in Deutschland in den 1980er Jahren nicht selbstverständlich war.

01.07.2020 Schaufenster

Schaufenster Juli/August 2020

Empfindliche Honorareinbußen bei privatärztlichen Leistungen Jetzt haben es die Ärzte

24.06.2020 BDC|News

Meist sind es nicht die heroischen Taten

Prof. Michael Schäffer, Präsidiumsmitglied des BDC, über die Faszination Chirurg zu sein, bedeutende Chirurgen-Persönlichkeiten und warum Work-Life-Balance heute kein Widerspruch mehr in diesem Beruf ist.

Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!

Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.