Das Heer der Bundeswehr erprobt im April 2024 bei der NATONorth Atlantic Treaty Organization-Übung „Saber Strike“ in Polen sein Konzept der Mittleren Kräfte. Das Jägerbataillon 1 übt mit seinen Radpanzern an der Seite der Alliierten. Hier: Marsch in der Kolonne: Rings um den Truppenübungsplatz Bemowo Piskie liegen malerische Dörfer. Für die Menschen der Umgebung ist es völlig normal, Militärfahrzeuge auf den Straßen zu sehen.

Wie ist die aktuelle sicherheitspolitische

Lage?

Chirurgie bei der Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) – wer hätte gedacht, dass wir uns als Chirurgen nun so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen müssen? Aber nachdem die Krim 2014 von Russland annektiert wurde, 2015 dann die Besetzung einiger Ostgebiete der Ukraine von Russland erfolgte und im April 2022 die Ukraine von Russland in einem klassischen konventionellen Krieg überfallen wurde, musste uns allen spätestens zu diesem Zeitpunkt klar werden, dass sich die Europäische Sicherheitslage und auch die Sicherheitsordnung dramatisch verändert hatten. Putin hat gezeigt, was seine Ziele sind, und was er bereit ist, dafür zu tun. Inzwischen ist die gesamte Wirtschaft Russlands auf eine Kriegswirtschaft umgestellt worden [1]. Er ist aktuell in der Lage, z. B. ca. 100 Panzer im Monat zu bauen!

Damit ist natürlich auch die Bedrohung Europas, insbesondere Deutschlands erheblich gestiegen. Die Nato geht davon aus, dass Putin spätestens Ende des Jahrzehnts in der Lage sein wird, die NATO anzugreifen. Hier stehen bekanntermaßen die baltischen Staaten in seinem Fokus [2].

Was bedeutet das nun für die Chirurgie in Deutschland?

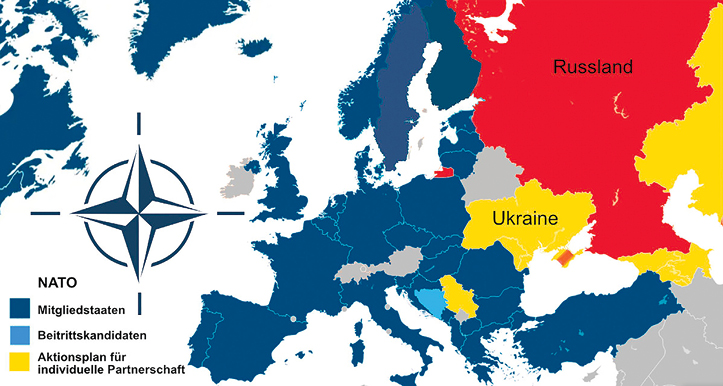

Zunächst ist die Frage zu beantworten, was die Landes- und Bündnisverteidigung eigentlich ist. Hierzu ist festzustellen, dass die Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) der Hauptauftrag der Bundeswehr ist [3]. Sie umfasst die Verteidigung der Souveränität, der territorialen Integrität und Bevölkerung Deutschlands. Gleichzeitig muss die Bundeswehr in der Lage sein, unsere Bündnispartner zu verteidigen. Wie allgemein bekannt, ist Deutschland seit 1955 Mitglied der NATO, die am 4. April 1949 gegründet wurde [4]. Die letzten Mitglieder, die der NATO beigetreten sind, waren Schweden und Finnland. Damit hat Putin genau das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich wollte. (Abb. 1)

Abb. 1: Abgebildet ist das aktuelle Vertragsgebiet der NATO, nachdem nun auch Schweden und Finnland beigetreten sind. Quelle: https://osteuropa.lpb-bw.de/nato-gipfeltreffen, 12.08.2024, 13:47

Zu Zeiten des Kalten Kriegs, also bis zum Ende der 90er-Jahre, war Deutschland in dem Szenario von LV/BV sog. Frontnation, was bedeutet hat, dass der militärische Frontverlauf auf deutschem Territorium verlief. Durch die NATO-Osterweiterung nach der Wiedervereinigung 1991 hat sich die geostrategische Lage Deutschlands in der Form verändert, dass wir Aufmarschland geworden sind. Deswegen sprechen wir nun auch von der Drehscheibe Deutschland im Rahmen von LV/BV.

Was bedeutet das für die chirurgische Versorgung?

Das bedeutet zunächst, dass alle Nationen, die in das wahrscheinlichste Kriegsgebiet, nämlich das Baltikum, verlegen wollen, durch Deutschland marschieren müssen. Wir sind zu einem Aufmarschland geworden, was auch damit zusammenhängt, dass die Schweiz und Österreich neutrale Staaten sind und es damit fraglich ist, ob NATO-Truppen in einer solchen Situation durch diese beiden Staaten Richtung Osten marschieren können. Im Rahmen der NATO-Verträge ist geregelt, dass neben vielen anderen Aufgaben die medizinische Versorgung der alliierten Truppen immer durch das Land bereitgestellt wird, in dem sich die Truppen gerade befinden. Das bedeutet, dass wir für ca. 800.000 Soldaten die medizinische und damit auch chirurgische Versorgung übernehmen müssen. Wie wir das im Ukrainekrieg jeden Tag sehen können, ist man in einem Aufmarschland nicht vor Kriegshandlungen geschützt, sondern es werden Sabotageakte und Angriffe genau da erfolgen, wo sich die gegnerischen Truppen formieren. Damit werden auch verwundete Patienten, Soldaten wie auch Zivilisten, hier in Deutschland entstehen, die behandelt werden müssen. Gleichzeitig müssen die verwundeten deutschen Soldaten bei uns in Deutschland versorgt werden. Entsprechend der Berechnung der NATO ist für die Bundeswehr damit zu rechnen, dass ca. 500 bis 1.000 Soldaten täglich nach Deutschland zurückkommen, um in unseren Krankenhäusern versorgt zu werden. Dass diese Versorgung zu einem ganz wesentlichen Teil nicht in den Bundewehrkrankenhäusern stattfinden wird, sondern in den zivilen Kliniken, erkennt man daran, dass die Bundeswehrkrankenhäuser insgesamt nur 1.850 Betten betreiben und natürlich ein Großteil der Chirurgen beim LV/BV Szenario nicht in den Bundeswehrkrankenhäusern sein werden, sondern an der Front. Damit kommt auf das zivile Gesundheitssystem eine erhebliche Belastung zu, denn zusätzlich ist mit erheblichen Flüchtlingsströmen zu rechnen und unsere eigene Bevölkerung muss ja auch noch versorgt werden. (Abb. 2)

Abb. 2: Mögliche Patientenströme im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung. Quelle: eigene Grafik

Um diese Aufgabe nun bewältigen zu können, muss man zunächst feststellen und realisieren, dass diese Herausforderung nur im Sinne einer gesamtstaatlichen Aufgabe zu bewältigen ist, in der alle eine definierte Rolle spielen müssen.

Zunächst müssen die Patienten, die aus dem Kampfgebiet nach Deutschland zurückkommen – per Flugzeug, per Bahn und per Landtransport – auf die Krankhäuser flächendeckend verteilt werden. Wie dieser Prozess organisiert und umgesetzt werden soll, ist gerade in der Diskussion und Planung. Hier sind die Bundeswehr, der Bund, die Länder, das Rote Kreuz, das BBK und weitere Player in Pflicht, diese Aufgabe zu lösen. Ob die Verteilung, wie bei den ukrainischen Patienten, im Pull-Prinzip erfolgen kann, oder ob auf ein Push-Prinzip umgestellt werden muss, was z. B. in die Bettenhoheit der Länder eingreifen würde, ist bisher nicht geklärt. Schlussendlich werden die verwundeten Patienten meist in den Kliniken der Traumanetzwerke DGU® behandelt werden, da es sich naturgemäß in den meisten Fällen um Traumapatienten handelt. Es wäre widersinnig, wenn man eine seit mehr als 20 Jahren etablierte und gut funktionierende Netzwerkstruktur der Traumaversorgung nicht nutzen würde.

In fachlich-chirurgischer Hinsicht müssen wir uns darauf einstellen, dass in den Kliniken ein erheblicher Anteil an Schuss- und Explosionsverletzungen zu behandeln sein wird. Im Vergleich zu den Verletzungen, die durch Terrorattentate [5, 6] entstehen, zeigen diese klassischen Kriegsverletzungen, gerade bei den Explosionsverletzungen, eine deutlich größere Gewebezerstörung. Dieses liegt daran, dass die industriell hergestellten Explosivwaffen wie Minen, Bomben und Granaten eine erheblich größere Energie freisetzen als die zum Teil selber hergestellten Sprengsätze der Terroristen (Abb. 3) [1].

Abb. 3: Abgebildet ist ein improvisierter Sprengsatz unter Nutzung eines Auslösers über ein Handy.

Bei den Schussverletzungen ist der Unterschied nicht gegeben, denn die russische Armee wie auch die Terroristen verwenden das bekannte Sturmgewehr der Firma Kalaschnikow. Messerstichverletzungen, die wir in unseren Kliniken leider immer häufiger sehen, spielen in einem LV/BV Szenario keine Rolle.

Seit den Terrorattentaten 2015 in Paris und 2016 in Brüssel hat sich Deutschland vermehrt mit den dazugehörigen Verletzungsfolgen auseinandergesetzt. Durch die Aufnahme und Behandlung von ukrainischen Kriegsverletzten seit dem Jahr 2022 haben inzwischen viele Kliniken Erfahrungen mit dieser Patientenklientel gesammelt. Bei diesen Verletzten handelt es sich ohne Ausnahme um Patienten, die vor mehreren Wochen oder Monaten verletzt wurden. Das bedeutet, dass die akute und subakute Traumaphase schon abgeschlossen waren und wir es nur noch mit den Folgeschäden zu tun haben. Das sind im Wesentlichen Defektwunden, bei denen meist noch eine Knocheninfektion vorliegt. Somit mussten aufwendige septische und rekonstruktive Therapien durchgeführt werden.

Eine wesentliche Verletzung im Krieg ist die Amputation. Diese entsteht meist durch zwei Mechanismen: zum einen durch die Verletzung an sich. Die Extremität wird durch die Explosion primär abgetrennt. Zum anderen ist es das Tourniquet, das eine hohe Amputationsrate aufweist. Dieses liegt nicht daran, dass die Anwendung fehlerhaft ist. Es ist schlicht die Tatsache, dass die Soldaten nicht schnell genug in einer chirurgischen Einrichtung ankommen, in der die Blutungskontrolle unter Erhalt der Perfusion erfolgen kann. Die Rettungszeiten sind einfach zu lang. Daher verbleiben die Tourniquets deutlich länger und es kommt nachfolgend zu den Amputationen. Sie sind eine mittelbare Kriegsfolge. Letzte Zahlen aus der Ukraine deuten darauf hin, dass aktuell in der Ukraine ca. 100.000 Amputierte behandelt werden müssen. Dabei ist auch eine nicht unerhebliche Zahl an mehrfachamputierten Patienten. Diese Patienten benötigen, um sie rehabilitieren zu können, zunächst einen sehr guten Stumpf, um eine Prothese anpassen zu können. Zum zweiten benötigen sie eine Prothese, die erhebliche Kosten verursacht, danach noch eine Rehabilitation. Alle die o. g. Folgen, und hier sind nur einige beispielhaft aufgezeigt, werden Deutschland und damit uns Chirurgen erheblich fordern. Auch das Kliniksystem wird erheblich belastet sein, wie auch das Rehabilitationssystem. Es ist absehbar, dass es zu Priorisierungen bei der Behandlung kommen wird.

Im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung stellt sich diese Situation aber noch herausfordernder dar, denn die Patienten werden uns in den Kliniken in der akuten oder subakuten Traumaphase erreichen. Diejenigen, die in Deutschland durch Sabotage (Terror Like Attacs, (TLA)) oder einen direkten Angriff verwundet werden, belasten das Gesundheitssystem wie bei einem Terrorattentat [8]. Dieses bedeutet, dass dort, wo ein Angriff erfolgt – man kann es jeden Tag in der Ukraine verfolgen –, lokal das nächste verfügbare Krankenhaus mit den Patienten überlastet werden wird. Bei den Patienten, die von der Front nach Deutschland kommen, sind die Akutphase wie das Schockraummanagement und die ersten lebensrettenden Operationen schon erfolgt. Diese Patienten erreichen uns dann nach ca. 2-3 Tagen, somit in der subakuten Phase. Die NATO geht davon aus, dass ca. 50 % dieser Verwundeten intubiert und beatmet bei uns in den Kliniken eintreffen werden. Somit müssen wir ergänzend zu den Rekonstruktionen auch noch einen erheblichen Teil der Intensivtherapie und der Notfallbehandlung durchführen, bis mit den rekonstruktiven Maßnahmen begonnen werden kann. Dieser letzte Teil unterscheidet sich nicht von der aktuellen Behandlung der ukrainischen Patienten bei uns.

Zusammenfassend muss man feststellen, dass auf die Chirurgie in Deutschland eine erhebliche Belastung und Verantwortung im Falle eines LV/BV zukommt. Dieses liegt an den Verwundetenzahlen inkl. der zusätzlich noch zu behandelnden Patienten, es liegt an den Verletzungsmustern, die uns in der Akut- und Postakutphase fordern, und dann an der gesamten rekonstruktiven Chirurgie zur Wiederherstellung einer bestmöglichen Funktion incl. der Rehabilitation [9]. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass es nach einem Krieg eine weitere unausweichliche Phase gibt, nämlich den Wiederaufbau. Hier wird jeder gefordert sein. Das bedeutet, je besser wir die Verwundeten versorgen, je besser es uns gelingt, die körperliche Integrität und Funktionalität wiederherzustellen, desto leichter wird uns gemeinsam der Wiederaufbau gelingen.

Was müssen wir Chirurgen nun tun?

Diese Frage ist recht einfach zu beantworten: Wir müssen uns auf diese Situation vorbereiten. Das bedeutet zum einen, dass wir uns mehr als bisher mit den besonderen Verletzungsmustern der Schuss- und Explosionsverletzungen auseinandersetzen müssen. Je besser wir das machen, und hier ist die Herausforderung, diese Fähigkeiten in der Fläche zu entwickeln, desto weniger schwierige Verläufe werden auftreten, desto besser sind die Ergebnisse und desto weniger wird das Gesundheitssystem belastet. Auf der anderen Seite müssen wir uns mit dem Management der Patienten bei einem Massenanafall von Verletzten bei Sabotage (Terror Like Attacs, (TLA), ist wie ein Terroranschlag), also einem TerrorMANV beschäftigen. Dazu gehört es, eine große Anzahl von Patienten, die ein Krankenhaus überrennen, organisieren zu können. Dazu gehört es auch, sich mit häufigen Zusatzverletzungen auszukennen, wie z. B. der Verbrennung, die gerade bei Explosionsverletzungen häufig auftreten. Dazu gehört es, sich mit der Schuss- und Explosionsballistik auseinanderzusetzen. Es gehört aber auch dazu, dass wir versuchen die Chirurgen flächendeckend zu befähigen, nicht nur als Spezialist tätig zu werden, sondern einen gewissen Mut haben, auch außerhalb der eigenen Komfortzone Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet z. B., als Gynäkologe vielleicht eine Bauchblutung zu stillen oder als Plastischer Chirurg eine Gefäßverletzung zu versorgen. Da es in der heutigen Zeit aufgrund der medizinischen Entwicklung nicht mehr möglich ist, alle Chirurgen primär zum Allgemeinchirurgen weiterzubilden – was für dieses Szenario sicher das Beste wäre – können wir das nur über ein entsprechendes Kurssystem incl. einer Personenzertifizierung umsetzen.

Die chirurgischen Fachgesellschaften haben dazu inzwischen verschiedene Kurse entwickelt, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Neu verabschiedet ist eine Personenzertifizierung der DGU® in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsdienst der Bundeswehr sowie den BG-Kliniken, der DGOU und der DGCH. Diese Personenzertifizierung bündelt alle notwendigen Kenntnisse und fokussiert auf die Fähigkeit, bei einem TerrorMANV, auch im Rahmen eines LV/BV und einem TLA, zu bestehen und nennt sich NotfallchirurgMANV. Weiterhin stehen Formate wie der „Terror and Disaster“-Kurs (TDSC), der „ATC“-Kurs (Acute Care in Trauma, AUC), ein „BurnsKurs 48“ sowie ein „Gefäßtraumakurs“ u. v. m. zur Verfügung.

Zusammenfassung

Ziel dieses Artikels ist es, uns Chirurgen für das Thema der Landes- und Bündnisverteidigung zu sensibilisieren. Dieses Thema betrifft eben nicht nur die Bundewehrchirurgen, sondern alle Chirurgen in Deutschland. Um sich auf eine solche Situation vorbereiten zu können, ist es zunächst notwendig zu verstehen, was in einem solchen Szenario auf Deutschland und die Medizin in Deutschland zukommt. Wir Chirurginnen und Chirurgen stehen hier ganz wesentlich, wie auch die anästhesiologischen Kolleginnen und Kollegen, im Fokus der Verantwortung und damit auch der Belastung. Und klar ist auch, dass man sich in einer Notsituation besser schlägt, je besser man vorbereitet ist. Dieses impliziert, dass es ein eigenes chirurgisches Interesse sein muss, uns um diese Notwendige Vorbereitung zu bemühen und auch einzufordern. Das sind wir denen schuldig, die in einem solchen Szenario an der Front kämpfen, um unsere demokratisch freiheitliche Grundordnung auch für uns und die gesamte Gesellschaft zu verteidigen.

Literatur

[1] https://www.bpb.de/themen/wirtschaft/europa-wirtschaft/542999/russland-auf-dem-weg-in-die-kriegswirtschaft/ (12.08.2024, 13:19)

[2] https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/generalinspekteur-breuer-in-fuenf-jahren-kann-putin-nato-angreifen-19681205.html (12.08.2024, 13:23)

[3] https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html (12.08.2024, 13:25)

[4] https://www.bmvg.de/de/themen/verteidigung/multinationale-zusammenarbeit/nato (12.08.2024, 13:29)

[5] Achatz G, Bieler D, Franke A, Friemert B; Deployment, Disaster and Tactical Surgery Section. International efforts for improved terror preparedness: a necessity and an obligation. Eur J Trauma Emerg Surg. 2023 Apr;49(2):587-588. doi: 10.1007/s00068-023-02251-7. PMID: 37166503; PMCID: PMC10175376.

[6] Friemert B, Franke A, Bieler D, Achatz A, Hinck D, Engelhardt M. Versorgungsstrategien beim MANV/TerrorMANV in der Unfall- und Gefäßchirurgie : Darstellung eines Versorgungskonzeptes [Treatment strategies for mass casualty incidents and terrorist attacks in trauma and vascular surgery : Presentation of a treatment concept]. Chirurg. 2017 Oct;88(10):856-862. German. doi: 10.1007/s00104-017-0490-4. PMID: 28801785.

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Improvised_explosive_device (12.08.2024, 13:42)

[8] Hoth P, Bieler D, Friemert B, Franke A, Blätzinger M, Achatz G; AG EKTC der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Sicherheitsaspekte und Vorbereitung zur Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr in Kliniken bei MANV/TerrorMANV : Ausblick auf zukünftige Herausforderungen anhand von Umfrageergebnissen zur 3. Notfallkonferenz der DGU [Safety aspects, emergency preparedness and hazard prevention in hospitals concerning mass casualty incidents (MCI)/terror-related MCI : Prospects on future challenges based on survey results from the 3rd emergency conference of the DGU]. Unfallchirurgie (Heidelb). 2022 Jul;125(7):542-552. German. doi: 10.1007/s00113-021-01046-y. Epub 2021 Aug 2. PMID: 34338840; PMCID: PMC9256572.

[9] Rehabilitation in a war zone. Bull World Health Organ. 2022 Nov 1;100(11):658-659. doi: 10.2471/BLT.22.021122. PMID: 36324550; PMCID: PMC9589391.

Friemert B: Chirurgische Herausforderungen bei der Landes- und Bündnisverteidigung, Passion Chirurgie. 2024 September; 14(09/III): Artikel 03_02.